社会福利与生育率影响机制的理论探微及实证辨析*

2024-01-10陈友华

陈友华 苗 国

引 言

从2013年“单独二孩”到2016年“全面二孩”再到2021年“放开三孩”,一连串密集的生育政策调整使得生育率出现了轻微反弹,但很快便又重回原来的低生育率轨道。据第七次全国人口普查资料显示,2020年中国妇女生育率只有1.30,2021年与2022年更是下降至1.15与1.09,成为世界上生育率最低的国家之一。有研究认为,中国低生育率陷阱的人口学、社会学和经济学影响因素不断强化,低生育率陷阱的运行机制已经形成。(1)王广州:《中国走出低生育率陷阱的难点与策略》,《学术探索》2021年第10期。也有研究认为,低生育率陷阱究竟是事实还是神话,还需要进一步的理论证明和实践检验。(2)石人炳:《低生育率陷阱:是事实还是神话?》,《人口研究》2010年第2期。社会舆论愈加意识到中国可能已经掉入低生育率陷阱,学界与社会鼓励生育的呼声也越来越多。(3)王广州、周玉娇、张楠:《低生育陷阱:中国当前的低生育风险及未来人口形势判断》,《青年探索》2018年第5期;杨支柱:《积重难返的超低生育率》,《中国青年研究》2012年第11期;吴帆、李建民:《中国面临生育危机风险的三个信号:低生育率、低生育意愿和生育赤字》,《山西师大学报(社会科学版)》2022年第1期。乐观的观点认为:基于第七次全国人口普查数据推算得到的2006—2017年间的中国妇女生育率在1.6以上,中国目前的生育率仍有提升空间。(4)翟振武、金光照、张逸杨:《中国生育水平再探索——基于第七次全国人口普查数据的分析》,《人口研究》2022年第4期。而悲观的观点则认为:人口变动抽样调查数据低估了生育率水平,而第七次全国人口普查数据也存在高估历史生育率水平的可能,因此生育率的真实水平更可能介于两者之间,“二孩”政策效果不彰,并未摆脱低生育率陷阱。(5)刘旭阳、王广州:《新时期中国生育水平及相关社会发展指标再探析》,《学术探索》2022年第7期。生育率究竟是多少,人口统计结果究竟应追求“准确”还是“正确”,这些都不是中国人口风险的真正软肋,现实中“全面二孩”没有解决的问题,“放开三孩”也不一定能解决。超低生育意愿和行为不仅仅是人口政策问题,更是社会的系统性问题,现代家庭“生育—养育—教育”子女后代,由人力资本“投资”向人力资本“负债”异化才是问题的关键。但“生—养—教”家庭成本过高的成因十分复杂,既是人口与家庭再生产模式内在演进规律使然,也与社会和经济发展态势有关,还与公共服务和社会服务的缺失或不均衡存在内在联系。

过去数十年,基于福利促进生育的理论假说,世界各国政府普遍期望用增加生育福利的方式促使低生育率回升,但从实践结果来看,发达国家普遍制定并实施的生育激励政策已然失败,其教训也非常惨痛。中国如果简单复制西方国家的生育激励政策,很难获得民众尤其是年轻一代的积极响应,甚至可能重蹈西方国家的覆辙。本文将从探讨社会福利与生育率两者间的关系入手,解析人口再生产激励机制如何被凯恩斯主义下的“福利陷阱”所消解,并尝试提供一种新的分析框架与理论视角,探讨福利陷阱与低生育率陷阱之间的关联及相互作用机制,并提出相应的政策主张。

社会变迁、生育属性嬗变与社会福利

(一)生育行为的外部化

伴随着现代化在全球的扩散,随之而来的是世界范围内生育率的逐渐下降。目前,世界范围内以提高生育率为政策目标的国家由1986年的19个增加到2015年的55个。但是这些国家实施鼓励生育政策后的结果却表明,无论采取何种类型的鼓励生育政策,即便能够促使生育率轻微反弹,但多是昙花一现,而后又重新回到原先的低生育率轨道,很难将生育率维持在显著高于以往的水平上。传统社会中,生殖崇拜与低生产力常常导致人口增长超过物质增长,人类频陷“马尔萨斯陷阱”之中。而现代社会生产力高度发达,人类生活日渐富足,各国反而为鼓励生育绞尽脑汁,甚至多数早已实现现代化的发达国家长期陷入低生育率陷阱而难以自拔。对此,理论界有两种阐释,社会学研究多把生育率视为外生变量,认为经济社会发展导致生育率出现显著变化,生育政策则在其下降初期扮演了辅助角色。(6)Lutz W., Skirbekk V., “Policies Addressing the Tempo Effect in Low-fertility Countries”, Population and Development Review, Vol.31, No.4, 2005, pp.699-720.而莱宾斯坦(H.Leibenstein)、贝克尔(G.S.Becker)、伊斯特林(R.A.Easterlin)、考德威尔(J.Caldwell)等人则将微观经济学理论运用于对人类生育行为的分析,论证了家庭结构变化、经济增长以及社会变迁等因素都会导致生育率下降。(7)Bongaarts J., Watkins S. C., “Social Interactions and Contemporary Fertility Transitions”, Population and Development Review, Vol.22, No.4, 1996, pp.639-682; Mason K. O., “Explaining Fertility Transitions”, Demography, Vol.34, No.4, 1997,pp.443-454.还有部分研究者观察社会福利对生育率的影响,发现不同转移支付政策在不同国家使用时具有不同的效果。(8)Whittington L. A., Alm J., Peters H. E., “Fertility and the Personal Exemption: Implicit Pronatalist Policy in the United States”, The American Economic Review, Vol.80, No.3, 1990, pp.545-556.霍姆(C.F.Hohm)通过实证研究发现社会养老保险对生育率有可观测的负面影响,政府对社保投入的增加会导致生育率的下降。(9)Hohm C. F., “ Social Security and Fertility: An International Perspectives”, Demography, Vol.12, No.4, 1975, pp.629-644.社会福利支出甚至可能通过财政挤出效应和税收带来的逆向刺激抑制经济增长,并使得生育率下降。(10)Ehrlich I., Kim J., “Social Security and Demographic Trends: Theory and Evidence from the International Experience”, Review of Economic Dynamics, Vol.10, No.1, 2007, pp.55-77; Boldrin M., De Nardi M., Jones L. E., “Fertility and Social Security”, Journal of Demographic Economics, Vol.81, No.3, 2015, pp.261-299.也有研究持不同观点,认为社会福利作为代际再分配手段有利于经济增长,并对未来劳动生产率增加有裨益。(11)Bellettini G., Ceroni C. B., “ Is Social Security Really Bad for Growth? ”, Review of Economic Dynamics, Vol.2, No.4, 1999, pp.796-819.但以上这些实证研究都未能从底层机制角度,对社会福利与生育率之间的关系展开深入的探讨。

随着现代民族国家管理体制的逐渐成熟,现代经济体系、公共教育体系、社会保障体系使得生育不再完全是一种自然的个体行为,而是带有某种群体性的社会行为。虽然表面上看,生育依然是一种个人权利,在私域内拥有一定的选择自由,但在多数情况下,现代人的生育行为具有社会性,个人选择的自由与权利范围被各种经济社会规律所约束,生育外部化让个体的生育成本和收益外溢,对他人和社会产生影响,并反过来作用于个体判断与决策。比如,公共教育投入带动家庭教育投入,两者合力大幅推高了子孙后代的“教—养”成本,这一投资带动机制是现代社会所独有的。现代教育投入体制的社会化与资本化,使得子孙后代出现“准公共产品化”特征,这成为抑制生育率的新的重要因素。教育领域的“双减”似乎正在开辟应对路径,但韩国经验却显示,“影子教育”的减负治理效果与政策预期及民众预想不一致,“终究无力扭转教育高压现状,憾以失败告终”。(12)季玟希:《韩国“双减”政策失败述评》,《比较教育学报》2022年第1期。因此,对于经济社会发展而言,生育率既是内生变量,又是外生变量,两者在某种制度环境下可能形成“循环机制”。

率先完成工业化、城市化与现代化的西方发达国家,对低生育率现象的成因探讨已经非常深入,同时也倾注了越来越多的资源投入生育赤字治理。然而,在努力了数十年后,低生育率仍无法出现显著反弹,部分国家的生育率甚至仍在继续下降,现有理论对此无法给出合理解释。(13)Lutz W., Skirbekk V., Testa M. R., “The Low-fertility Trap Hypothesis: Forces That May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe”, Vienna Yearbook of Population Research, 2006, pp.167-192;吴帆:《低生育率陷阱究竟是否存在?——对后生育率转变国家(地区)生育率长期变化趋势的观察》,《人口研究》2019年第4期。西方学界对低生育率现象进行的理论阐释能够解释生育率的下降,但无法回答为何生育率低到如此极致。(14)Hirschman C., “Why Fertility Changes”, Annual Review of Sociology, Vol.20, 1994, pp.203-233.这表明,西方理论界对低生育率形成机制的认知仍存在某些不足,为低生育率治理开出的药方多是凯恩斯主义式的政府干预——宏观层面的政策倾斜与保护,微观层面的各种补贴与福利。生育福利政策在发达国家普遍实施,持续时间也足够长,但发达国家“晚婚—不婚—少育”以及少子老龄化愈演愈烈的现实却告诉我们,大量的生育福利没有能够带动生育率的持续反弹,却使得部分国家陷入“低生育率陷阱”与“福利陷阱”的泥潭而不能自拔,部分国家甚至因此债台高筑。(15)Kalwij A., “The Impact of Family Policy Expenditure on Fertility in Western Europe”, Demography, Vol.47, No.2, 2010, pp.503-519; Luci-Greulich A., Thévenon O., “Does Economic Advancement ‘Cause’ a Re-increase in Fertility? An Empirical Analysis for OECD Countries (1960-2007)”, European Journal of Population, Vol.30, No.2, 2014, pp.187-221; Luci-Greulich A., Thévenon O., “The Impact of Family Policies on Fertility Trends in Developed Countries”, European Journal of Population, Vol.29, No.4, 2013, pp.387-416.经验事实表明,内生性低生育率阶段的人口和家庭再生产风险,具有更深层次的社会涵义,“质量替代数量”的低生育率行为,多是因生育成本大幅上升所致。(16)Billari F., Kohler H. P., “Patterns of Low and Lowest-low Fertility in Europe”, Population Studies, Vol.58, No.2, 2004, pp.161-176.人们寄希望于通过增加社会福利,用“经济补贴”和“额外保护”两者合力对冲生育成本上升,进而促使生育率回升。(17)夏婧、刘莉:《如何创造生育福利?——国际比较视域下“三孩”政策推进及配套措施构建》,《广州大学学报(社会科学版)》2021年第6期;穆光宗:《“鼓励生育”需要的是“生育福利”》,《中国社会工作》2018年第26期。因此,政府主导的生育刺激政策不断“推陈出新”“层层加码”,从物质奖励、女性职业保护、税收减免,到给予生育妇女甚至夫妇双方更长的带薪假期、儿童补贴,再到创办更多的托儿所与幼儿园,给予婴幼儿更多的社会照顾与社会支持。这些生育刺激政策涵盖了从物质到精神的几乎所有层面,以至于在北欧等福利国家,国家已逐步替代家庭,俨然扮演了人口和家庭再生产责任主体的角色,但所有这些生育刺激政策的效果却不甚理想。(18)McDonald P., “Low Fertility and the State: The Efficacy of Policy”, Population and Development Review, Vol.32, No.3, 2006, pp.485-510; Goldstein J., Lutz W., Testa M. R., “The Emergence of Sub-replacement Family Size Ideals in Europe”, Population Research and Policy Review, Vol.22, No.5, 2003, pp.479-496.面对这一窘境,我们必须反思:生育补贴能否真正降低生育成本?如果政策补贴无法对冲生育成本上升,又该如何施策?补贴之外,公共政策是否应更多考虑提高家庭养育子女的生育回报这一思路,实践这一思路的难点和痛点又在哪里?

(二)社会变迁与生育属性嬗变

在传统社会,生产力水平低,税赋水平也低,国家无力提供教育、医疗、养老等方面的公共产品与公共服务,因而,生育、养育、教育以及养老等活动更多是在家庭内部完成,其成本也主要由家庭来承担,孩子长大后的劳动收益者也主要是家庭,较少发生外溢,因而子孙后代更多具有私人财产属性。多生子女,家庭会承担更多的成本与压力,但同时也会多收益。子孙后代的私域属性,有利于形成权责统一的人口再生产激励机制。

在现代社会,生产力高度发展,物质生产也多由家庭转移到社会,劳动者创造的财富被分割为三部分:劳动者薪酬、企业利润与国家税收。一方面,劳动者创造的财富相当一部分以税费形式上交给政府,自己挣得的薪酬交给父母分享的部分越来越少,甚至部分子女因自己的薪酬不够生活或者在大城市买房等而心安理得地“啃老”。另一方面,生产力发展与税赋水平大幅提高,生育行为的外溢效应日益显现,政府财力越来越雄厚,因而具备了为国民提供更多公共产品与公共服务的能力。于是,包括教育、养老、医疗、住房与就业等在内的现代福利制度体系被建立起来,生育与养育不再完全是家庭的私事,生育与养育成本也不再需要完全由家庭承担,政府在其中承担了很大且越来越大的部分。但政府本身并不直接创造财富,政府所掌控的财富都是通过税费形式从劳动者(企业)征收而来,国家提供的公共产品与公共服务最终还得由纳税人买单。因此,在现代社会,人类通过社会福利制度建立了一个生育成本共担、生育收益共享的机制,在此意义上,孩子由家庭“私产”逐渐演变成为“准公共产品”。(19)苗国、陈友华:《社会转型视角下的生育转变与生育政策应对——从子孙后代的“私人产品”属性到“准公共产品”的经济社会学反思》,《人口与发展》2019年第4期。

在从传统社会向现代社会的演进过程中,不仅人类的生产与生活方式发生了根本变化,人类的生育与养育成本及其分担机制也发生了根本变化。总体而言,人类的生育行为经历了一个从“私域”到“准公域”、从“内部性”为主到“外部性”为主的转型过程。在传统社会,家庭作为一个全能型组织,物质的生产、分配与消费和人类自身的再生产均在家庭内部完成,生育的成本与效用均很难外溢,因而多具有内部性。现代社会则不同,家庭中的劳动力多被吸引进入某个现代组织,进而被纳入现代生产与分配体系,此时,生育就逐渐具备了外部性。生育的外部性不仅可能导致生育过度,也可能导致生育不足。前者常发生在高生育率社会,而后者常出现在低生育率地区。低生育率的发生,其根源在于子女由私人产品向准公共产品转变,而不同国家介入私域的能力与手段千差万别,特别是政治治理效能、市场发育水平与社会福利渗透程度均存在差异,这就导致利益共同体诉求与生育外部效应产生了群体分化,社会福利越高的国家,养儿防老动力越低,低生育率倾向越明显。

(三)社会福利与利益共同体

个体生育选择很可能产生外溢效用,可从两个维度来分析现代社会生育行为的社会功能。一方面,当生育成本外溢时,就会形成对他人或社会的损害;另一方面,当生育收益外溢时,就会增进他人或社会的福利。前者称为生育的负外部性,后者称为生育的正外部性。当然,还可能存在第三种情况,即生育成本和效用同时外溢,此时生育净外部性的正负取决于外溢成本和外溢效用的规模对比。(20)李建民:《生育的外部性与生育权利的部分渡让》,《人口与计划生育》2002年第7期。人口再生产的外溢与福利效应是长周期现象,在生育的投入与回报之间存在严重的“时滞或跨期”。狭义的生育成本指的是从孩子开始孕育时即需要持续支付的成本,而广义来看,若考虑大部分生育需要教育、就业、恋爱、婚姻等前置成本,子女的生育成本投入几乎贯穿个体的整个生命周期。生育成本多是即期的(现货),而生育效用则需要孩子长大成人创造财富后才得以逐渐显现,因而多是预期的(期货)。鉴于此,生育行为短期来看多具有负外部性,但长期来看则多具有正外部性。

对于一个国家而言,生育率的高低不仅直接影响人口的数量,而且对就业结构、经济发展、社会福利、国家安全等方面也具有结构性的影响,“后继无人”对家庭、组织、国家与社会甚至人类共同体都是致命的。很显然,社会各界热议低生育率危机正是出于对共同体命运的担心。人口再生产过程中,如果选择继续采用注入式福利激励人口再生产,就如同财富再生产过程中,单纯采用“资金注入式”扶贫,最终得到的不是贫困消解与共同富裕,而是更多的相对剥夺。“授之以鱼不如授之以渔”“救急不救穷”所暗含的东方智慧是极富远见的,补贴式经济思维会消解财富与人口再生产的正向激励机制,难以从根本上阻止生育率的下降。

“激励是经济绩效的根本性因素”,财富本质上是人们贮存的未来可使用的资源,而子孙后代就是未来最重要的财富。任何形式的人口和物质财富再生产都需要正向激励机制驱动,为收获未来的资产,即期再困难都应进行资源投入,人口再生产更是如此。现代家庭不愿意生育的底层逻辑是“生育不再划算”,投资期漫长,成本昂贵,回报周期长且充满不确定性。人们寄希望于福利制度给自己的未来兜底,但福利制度本质上是财富再分配或责任再分配机制,本身既不直接创造财富,也不直接承担责任,福利成本最终还是由纳税人承担。(21)陈友华、孙永健:《中国福利制度建设:本质、问题与老龄化应对》,《江海学刊》2022年第6期。通过增税维持高社会福利是西方福利国家难以为继的根源,采用“凯恩斯主义”的生育福利刺激政策,最终的结果很可能是经济活力下降,居民收入增长乏力,青年人口就业低迷。类似“激励不相容”的政策长期来看恶化了生育赤字,使得各国的低生育率治理行动难以见效。因此,低生育率的蔓延和固化某种意义上恰恰是国家过度干预的结果。在奥地利经济学派看来,“应尽量少且谨慎地使用社会福利”。(22)奥地利经济学派理论总体上不涉及社会政策。汤姆·戈·帕尔默(Tom G. Palmer)声称“福利国家是制度化的盗窃行为”。米塞斯和罗斯巴德支持自由放任,哈耶克反对自由放任,认为市场竞争需要一个秩序,应“为竞争而计划”,就是要形成和维持一种竞争秩序,而竞争秩序的规则是需要发现的,应尽量少且谨慎地使用社会福利。转引自[美]汤姆·戈·帕尔默编:《福利国家之后》,海南出版社2017年版。

理论与实证:社会福利与生育率影响机制辨析

(一)个体理性与群体非理性

从传统社会到现代社会,家庭的养老功能部分被社会福利制度所取代,使得微观家庭与个人逐渐形成一种认知:一方面,家庭不再需要生育这么多孩子;另一方面,生养孩子非常辛苦,社会福利制度本身解除了人们养老的“后顾之忧”。于是,个体基于理性便做出了少生的决策,由此导致了低生育率。可见,基于个人与家庭角度所作出的理性生育抉择与从群体角度所作出的理性生育抉择之间存在着张力。在生育领域,个体理性可能导致群体非理性,在社会福利丰裕的时代,生育领域的“公用地悲剧”便发生了。这也是公共产品与公共服务供给不足,社会福利又常常被滥用,一不小心就会陷入福利陷阱的根源之所在。

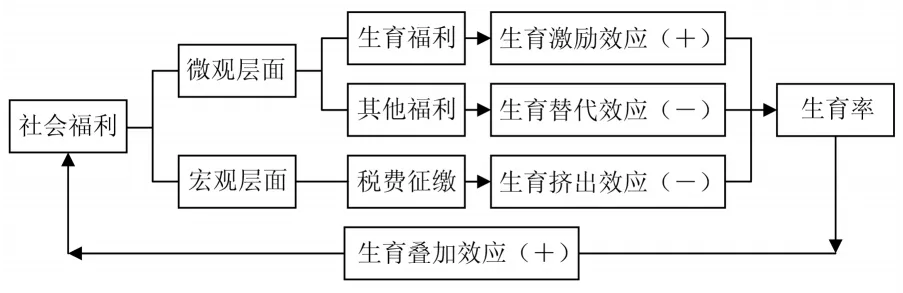

(二)社会福利与生育率:理论分析框架

在微观层面,社会福利可以分成两种类型:生育福利与其他福利(非生育福利)。这两种类型的社会福利对生育率的影响是完全不同的,生育福利水平越高,对个人和家庭生育成本的分担作用越大,对生育支持能力越强,因而对生育的激励作用也越大。其他福利水平越高,保障能力越强,越能解除人们养老与其他方面的后顾之忧,孩子作为家庭潜在保障源的效用就越低,进而对生育的替代效用越大,人们就越不想生孩子。因此,就微观层面而言,社会福利对生育率具有作用方向相反的生育激励效应与生育替代效应,社会福利对生育率的净效应究竟是正还是负,取决于两者间的相对大小。(23)陈友华:《中国人口发展:现状、趋势与思考》,《人口与社会》2019年第4期。

在宏观层面,社会福利与生育率之间存在一种相互影响的过程。通常情形下,社会福利水平越高,税赋负担越重,经济越缺乏活力,劳动者税后收入越低,个人与家庭生育成本支付能力越弱,对生育的挤出效应越大,而生育率越低,对社会福利的支撑能力越弱,进而形成恶性循环。相反,社会福利水平越低,税赋负担越轻,经济越充满活力,劳动者税后收入越高,个人与家庭生育成本支付能力越强,对生育率的挤出效应越小,生育率越高,对社会福利的支撑能力越强,进而形成良性循环。(24)美国是发达国家中生育率最高的国家之一,其原因之一就在于社会福利水平相对较低,市场活跃,形成良性循环。而欧洲国家是发达国家中生育率最低的地区之一,其原因之一就在于社会福利水平较高,陷入“福利陷阱”,市场萎靡,形成恶性循环。

图1 社会福利与生育率之间的关系

按照奥地利经济学派的观点,无论福利国家如何包装,都要靠征收重税来兑现其国家承诺,这不仅增加了企业负担,降低了劳动者薪酬,提高了各种商品与服务的价格,削弱了居民的消费能力,降低了经济活力与国家经济竞争力,且越来越庞大的福利支出也成为政府财政不可承受之重,终究不可持续。即便是作为福利国家典范的瑞典,在20世纪90年代初爆发经济危机后,政府也大幅削减了福利开支。总体而言,社会福利对生育率既有正向影响,也有负向影响,仅仅依据上述定性分析还很难下定论。但有一点可以肯定:研究者与政策制定者总是乐观地估计社会福利对生育率的正向激励作用,而很少看到甚至忽视社会福利对生育率的负向消解效应。为此,我们用经验数据加以旁证。

(三)社会福利与生育率:经验数据分析

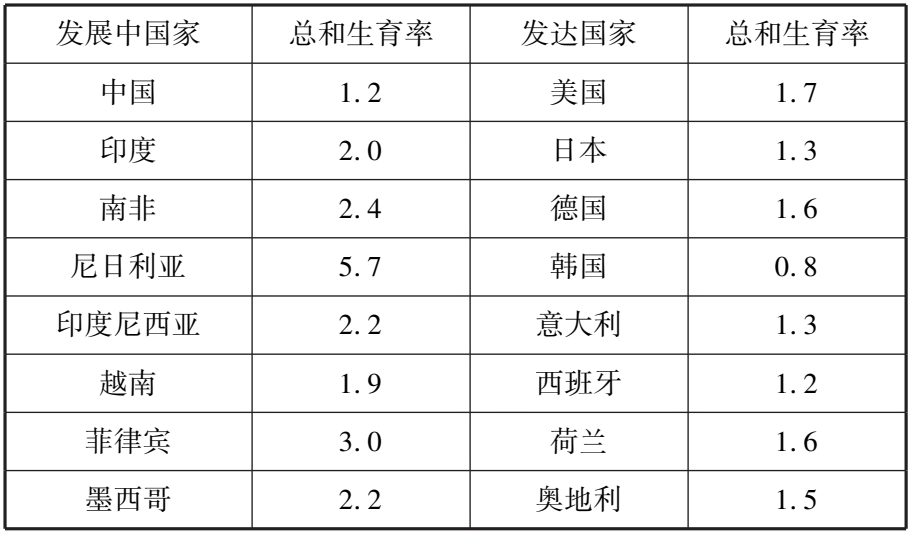

一般情况下,社会福利水平与经济发展水平呈正比,发达国家的社会福利水平通常显著高于发展中国家的社会福利水平。本文选取具有代表性的发达国家与具有代表性的发展中国家进行对比,可以发现:发达国家的生育率水平明显低于发展中国家的生育率水平(如表1所示)。

表1 生育水平的横向对比(2021年)

OECD国家统计数据显示,家庭福利支出在OECD国家平均水平以上的北欧国家,普遍表现为低生育率,而在平均水平以下的东亚国家,则普遍表现为超低生育率(图2所示)。20世纪90年代后,北欧国家家庭福利支出不断走低,但生育率却在21世纪初有所回升。也许就是因为生育刺激政策效果不彰、国家财政无力支持,北欧国家在进入21世纪后开始缩减家庭福利支出,但生育率却出现了回升。与之对比的是东亚的日本与韩国,进入21世纪以来不断增加家庭福利支出,但生育率却日益低迷。当然,在因果逻辑上可能存在另一种解释,正因为东亚国家担忧陷入“低生育率陷阱”,才主动采取更积极的刺激生育政策。

图2 部分北欧与东亚国家家庭福利支出占GDP比重变动趋势(1989—2018年)

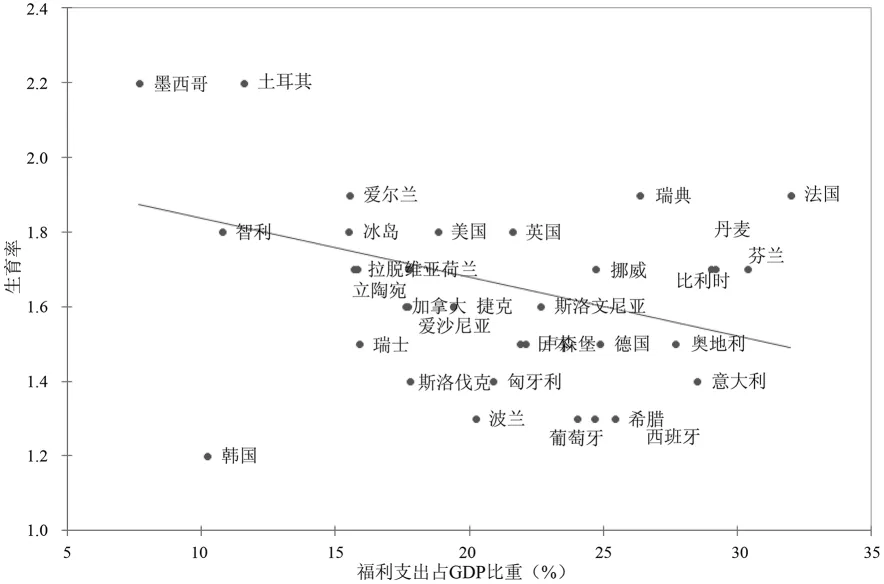

以上家庭福利支出只是狭义的生育福利,如果包含更广义的福利支出,比如老年社会保障、医疗体系等(图3所示),多国截面数据显示社会福利与生育率之间呈负相关关系。社会福利水平越高的国家,其生育率往往越低;而社会福利水平越低的国家,其生育率往往越高。从历史角度考察,人类在没有任何生育福利时的生育率最高,而伴随着人类对自身生育行为的干预与社会福利的增加,生育率却出现了下降的趋势。今天,人类的社会福利水平从来没有达到如此高的水平,与此同时,人类的生育率也从来没有降低到如此低的水平。

图3 总和生育率(TFR)与福利支出占GDP比重

结论与思考

(一)结论

社会福利作为一个载体,把全体社会成员紧密地连接成一个有机整体,但构成利益共同体并不意味着个体目标与群体目标的完全趋同和一致。在结构功能主义视角下,趋利避害、逃避责任、各自为政的人性并没有因此而发生根本性改变。“生育既是一件损己利人的事,若是社会不把这件事作为通盘性的责任,社会完整也就缺乏了保障。谁不愿把这责任让别人去担负,自己优哉游哉地逍遥于为子女做犬马的劬劳之外?我们不应假定天下傻子多于聪明人,若是社会一旦放任了聪明人去占别人的光,聪明人的数目却会日增月累,结果招致聪明反被聪明误的下场。”(25)费孝通:《生育制度》,商务印书馆1999年版,第210页。因此,人类社会要建立若干制度对人性弱点给予必要的限制,每一个社会成员都必须对共同体尽义务,同时给予为共同体作出贡献的成员应享有的权利,整个制度设计主要应遵循按劳分配、按贡献分配的“正向激励”原则,同时给予弱者必要的社会福利帮扶,以此来保障共同体的长期利益,以避免陷入“公用地悲剧”的陷阱。

社会福利究竟会带来生育率的提高还是下降,理论分析难有定论。但本文借助经验数据考察发现,社会福利与生育率之间呈“有用无效”的负相关关系,即刺激生育水平短期反弹“有用”,但回升至更替水平这一中长期政策目标却“无效”。因此,世界各国寄希望于通过提高社会福利水平来促进低生育率回升的努力多数以失败告终。笔者认为这些社会福利政策并未真正把握低生育率现象背后人口再生产激励机制不断被削弱这一机制,因此政策干预效果欠佳也就在情理之中。福利本质上是财富再分配或者责任再分配机制,生育福利会导致宏观税赋的增加,进而增加纳税人的负担。生育福利本身不能降低生育成本,只是改变了生育成本的分担机制,由原来的个人与家庭承担部分地转嫁给政府,而政府通过征税的方式又将其转嫁给全体纳税人。因此,让愿意多育子女的家庭获得一定的福利保障或补偿激励,的确有利于生育友好型社会建设,这部分人群多生育子女可对冲无心或无力婚育人群所导致的“生育损失”,使得社会整体生育水平不至于断崖式下降。但是如果仅仅以提高生育福利作为促进生育率提升的唯一途径,则很难达到预期目标,甚至还会带来许多意料之外的后果。

(二)进一步的讨论

1.产假(育儿假)作为广义社会福利案例解析

在市场经济条件下,成本一旦产生就不会消灭,而只能转嫁。在中国,常常听到女性求职者的各种抱怨,指责用人单位对女性求职者的就业性别歧视。在生育政策全面转向“生育友好”的大背景下,全社会对提高育儿假福利有正面且迫切的呼声,舆论也直觉地判断这一政策可促进家庭多育子女。但现实调查却显示,延长产假不一定能提升生育意愿,反而让企业对招聘女性职工更加谨慎,女性就业困难,导致家庭生计资源不足,进而影响人口和家庭再生产。“对工作女性而言,只有降低育儿成本,她们才敢生;对用人单位,特别是非公企业而言,只有政府和全社会能够合理分担生育假期等成本,企业才有积极性,并惠及生育男女职工。”(26)林燕玲:《女职工假期设置对女性权益维护的影响及国际经验比较》,《中国劳动关系学院学报》2018年第3期。根据经济合作与发展组织(OECD)的数据,美国是唯一没有强制规定带薪产假的工业化国家。(27)发达国家中生育率最高的国家之一美国没有严格意义上的产假(paid leave),即带薪休假。目前美国仅有的与产假相关的法案是克林顿政府1993年签署的《家庭与医疗休假法案》(FMLA)。该法案规定了12周无薪休假,并且只适用于50人以上的公司,且雇员在该公司工作时间必须超过12个月、每年工作1250小时以上。由于这一条款过于苛刻,因而大部分美国女性都无法享受到产假。对此,美国众议院监督与改革委员会(House Committee on Oversight and Reform)主席Carolyn Maloney在国会听证会上表示,美国是世界上仅有的两个没有任何强制带薪休假的国家之一,另一个是巴布亚新几内亚(资料来源:https://maloney.house.gov/media-center/in-the-news/the-necessity-of-comprehensive-paid-leave-for-federal- employees-paid-leave)。因为没有带薪产假福利,美国很少出现女性一进公司就怀孕,“产假一条龙”的情况,即便存在这一现象,企业也不需要承担相应成本,因为个人生育行为无需企业买单。(28)根据美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)的数据,2018年美国私营企业中,只有16%的员工有带薪产假。此外,只有19%的美国员工可以通过雇主获得带薪探亲假,大约40%的人可以通过雇主提供的临时伤残保险享受带薪个人病假(董登新:《80%的美国人没有带薪产假》,https://finance.sina.cn/zl/2020-12-03/zl-iiznezxs4934666.d.html?vt=4&cid=79615&node_id=79615)。所以,美国就业领域的性别歧视大大降低,美国的生育率在西方发达国家中相对较高。

产假(育儿假)本质上是一项生育激励的社会福利政策,欧洲国家采取与美国完全相反的实施策略,大力鼓励产假,其时间不断延长,内容从单性扩大到双性,两种大相径庭的制度安排,其结果不言而喻。除此之外,欧美国家的生育补贴还多被外来移民享用,导致本国民族结构逐渐改变,这一意外后果在未来可能导致更加严峻的族裔冲突。反观中国,正在从家庭伦理型社会向公共责任型社会转型。公共责任型社会具有如下三大特征:一是分工明确,各尽其责;二是权利与责任对等;三是谁收益,谁补偿。在低生育率时代,生育对微观家庭和宏观国家均是有利的,因而生育责任的承担者自然应该是微观上的家庭与宏观上的国家。至少从短期来看,妇女生育对企业的生产是不利的,在此情况下,要求企业承担妇女生育的部分成本实际上是不恰当的。对此,建议将延长产假的生育津贴纳入生育保险,由国家承担,无论地区、行业和企业性质,实施全国统一标准进行转移支付。

2.低生育率陷阱与福利陷阱:如何重塑正向激励机制

工业革命、城市化及其经济社会发展等西方“进步主义”具有绝对的话语霸权,这些“制度优势”保障了西方现代文明社会的运转,也通过构建社会福利制度,削弱了人类竞争的残酷程度,但文明秩序替代野蛮竞争的后果并非没有代价。短期来看,社会福利对家庭养老等产生了替代效应,使得养儿防老效用降低,进而导致生育率下降。长期来看,生育率下降影响经济社会发展,使得社会福利难以持续,最终导致社会福利制度难以为继,社会不得不重新回到家庭养老状态,养儿防老再次由间接变成直接,但这一反馈周期非常漫长。只有当持续低生育率导致社会福利共同体濒临崩塌之时,人们才能真正意识到养老资源是建立在几十年前人力资源投资基础之上的,也只有在此时,人们才能真正意识到生育的重要性与低生育率的危害,生育由“权利”转变成“责任”,在责任驱使下才有可能促使低生育率逐渐回升至更替水平附近。

在公共政策研究中,应正视“补贴思维”可能导致的危害,对于财富生产要用“竞争思维”建立“正向激励”导向。对此,一方面,通过延迟退休、去差别化与适度水平,延缓社会保险基金支出持续快速增加趋势,对社会化养老保持“中立”姿态,宣传弘扬孝道等传统家庭伦理,让养老责任更多回归家庭内部;另一方面,把名义上的统账结合部分积累制养老保险制度逐渐改成个人积累制,降低现有养老制度的“搭便车”属性,避免赡养老人支出过大对生育造成挤占,通过减税降费尽量给企业和年轻一代减负,去创造更多的财富来支持人口再生产,尽量增厚长期人力资本储备,以应对少子化的社会风险。

3.适度、精准生育福利引导制度和文化重塑

寄希望于通过提高生育福利促进生育水平提升难以奏效,福利过度供给甚至会产生意外后果。但现代生育制度与文化重塑却离不开适度、精准的社会福利政策:生育福利代表了全社会对生育价值的一种制度认可与文化导向。“福利”概念本身包含某种利他主义精神,而生育既是一种利己行为,也包含利他功能,因此两者在内在精神上是契合的。生育福利积极功能的发挥应以“权责统一”为基本思路,系统性降低生育制度成本,实施多育子女家庭所得税制减免和普惠生育现金补贴精准抵达。对此,中央政府应出台统一区域标准,中央财政按照各地新生儿数量进行“补人头”转移支付,实施“多生多补,少生少补”的正向激励政策。地方政府可根据各自人口发展态势和实际财力状况,提供特色升级生育福利,秉持“谁请客,谁买单”的原则,拒绝空头支票许诺,量力而行保障激励相容。

现有“教育—就业”社会结构推高了子女后代“生—教—养”全生命周期成本,生育福利政策本身难以提高家庭生育回报,但适度福利补贴可对冲一定的育儿成本。长期来看,应在生育子女“数量—质量”均衡理念下开展新生代家庭的“生育教化”与“文化位育”,通过教育改革避免过度教育,减轻全生命周期的“生—教—养”家庭财务投入压力。将适度福利精准供给与中华优秀传统生育文化复兴紧密联系起来,配合妇联、民政、公卫健康等部门实施新生代“适龄婚育”教化工程,督促年轻一代“成家立业”才是未来人口和家庭政策的核心要务。质言之,走出一条中国特色的生育赤字治理道路,实行东方之治而非西方模式才是克服人口危机的关键所在。