时间贫困内涵及其对幸福感的影响:稀缺理论视角

2024-01-09孙晓敏杨舒婷孔小杉刘臻臻马榕梓原悦张南蒋欣颖曹沛伶鲍瑞佶蔺义芹李宁李志航

孙晓敏 杨舒婷 孔小杉 刘臻臻 马榕梓 原悦 张南 蒋欣颖 曹沛伶 鲍瑞佶 蔺义芹 李宁 李志航

摘 要 时间贫困是日常生活中时间不够用的弥散性感受, 会危害到人们的身心健康与幸福感。目前时间贫困的概念结构仍不清晰, 与幸福感的关系结论不一致且缺乏因果证据与机制认识。本项目拟厘清时间贫困内涵, 构建多维时间贫困理论模型, 据此编制多维测量量表并搭建国民时间贫困数据库; 以稀缺理论为基础, 探讨时间贫困对个人和人际幸福感的影响, 及过度生产率取向的可能中介作用; 并基于溢出?交叉模型, 探讨时间贫困对家庭幸福感的影响及其机制。

关键词 时间贫困, 幸福感, 过度生产率取向, 稀缺理论, 溢出?交叉模型

分类号 B849: C93

1 问题提出

近年来反映时间安排的“996” “007”等网络热词一度获得热议, 我国民众正前所未有地关注时间贫困问题。在过去的30年里, “日常生活中时间不够用的弥散性感受”, 即时间贫困(time poverty; Perlow, 1999), 已经成为当代社会最普遍的体验之一。

时间贫困会带来诸多消极影响, 对身心健康和人际关系造成威胁。时间贫困会促使人们选择不健康的生活方式(李爱梅 等, 2015; Urakawa et al., 2020; Venn & Strazdins, 2017), 与身体健康问题密切相关, 例如更多的睡眠质量问题(Zuzanek, 2004); 对心理健康也有消极影响, 常与更高的抑郁症状(Roxburgh, 2004)和更糟糕的情绪健康(G?rling et al., 2016)有关。时间贫困还会对人际关系产生危害, 使人们没有时间建立亲密关

系(de Sousa et al., 2018)。然而, 以往研究多从工作时间过长导致的时间贫困角度出发, 忽视了时间贫困其他特征, 例如对时间强度和质量的考虑, 因此本研究希望厘清和整合时间贫困的各维度, 构建多维时间贫困理论模型, 进而丰富和加深时间贫困领域的研究。

近年来我国人均国民收入不断上升, 然而收入增长伴随着的工作时间增加、身体健康恶化等负面结果可能会降低收入增长的幸福效用(Diener & Seligman, 2004; Graham & Pettinato, 2002)。幸福感(happiness)是人们对自己生活的总体评价, 是由认知评价和情感体验组成的广泛集合(Diener et al., 2009)。个人幸福感作为对生活的总体评价, 包含了人际领域和家庭领域幸福感。现有研究对于时间贫困相关概念的混用导致时间贫困与个体幸福感的关系结论并不一致。聚焦于长期感到的时间数量不足往往与消极结果相联系, 如更低的幸福感(G?rling et al., 2016; Rudd, 2019)与工作生活满意度(Kasser & Sheldon, 2009)、更高的压力(Lehto, 1998; Zuzanek, 2004); 当关注可自由支配时间时, 两者之间关系呈倒U型(Sharif et al., 2018, 2021); 当聚焦于急性工作压力而非长期弥散性感受时, 其结果则出现了正相关(Garhammer, 2002)或线性相关不显著(Widmer et al., 2012)。此外, 少有研究关注时间贫困与人际和家庭幸福感的关系。因此, 本研究希望整合时间贫困概念, 探讨其对个人、人际和家庭层面幸福感的影响及机制, 这对于保护人们身心健康、提高人民生活质量与幸福感具有重要的现实意义。

时间使用调查对推动国家政策发展具有重要意义。党的二十大报告指出, “增进民生福祉, 提高人民生活品质”。物质财富的增加往往被认为是提升幸福感的重要因素, 然而, 著名的伊斯特林悖论认为, 尽管短期内国民的平均幸福感与经济发展的变化趋势相吻合, 但从长期来看, 经济增长能让幸福感水平提升的空间十分有限(Easterlin, 1974; Easterlin et al., 2010), 在考虑幸福感的影响因素时, 只考虑收入是不够的。时间和金钱都是稀缺资源, 收入的增加可能导致了时间的贫困, 使得收入转化为幸福感所需要的时间资源不足。因此, 建立我国国民时间贫困数据库, 能够了解国民时间使用情况, 探究时间贫困对日常活动的影响, 并据此为时间贫困人群的政策帮扶提供重要启示。

综上, 本研究拟构建多维时间贫困理论, 并搭建中国人时间贫困数据库, 在此基础上探索中国人时间贫困现状、时间贫困与幸福感的关系, 以及时间贫困影响幸福感的内在机制。探明时间贫困的本质, 揭示时间贫困影响幸福感的规律, 有助于启发人们采用合理方式缓解时间贫困及对幸福感的消极影响。

2 国内外研究现状及评述

2.1 时间贫困的相关理论与测量

时间贫困这一概念最早由Vickery (1977)提出, 随后Douthitt (2000)使用1985年美国时间使用调查数据, 更新了Vickery的时间?收入二维贫困模型, 自此, 时间贫困开始得到研究者的广泛关注。

2.1.1 时间贫困分维度视角

(1) 時间长度视角

大多数研究者认为, 如果在工作或维持家庭上花费的时间过多, 导致自由支配时间少于阈限, 则这种情况被界定为时间贫困(Williams et al., 2016)。理解工作时间过长导致的时间贫困, 首先需要对人们的时间使用进行分类和记录, 其次需要划定时间贫困的阈限。

学界在时间分类的标准上并不完全一致, 学者们提出了时间二分、日常活动三角模型(Gershuny, 2011)和时间四分类框架(?s, 1978)。得到学者们广泛认可的是时间二分法, 即将不同的时间模块整合为两类——工作时间(有偿工作时间及无偿工作时间, 如家务)和可自由支配时间(一天或一周的总时长减去工作时间) (Williams et al., 2016)。

时间贫困的阈值存在划定绝对阈值和相对阈值两种做法。绝对阈值划定假设分配给关键活动的时间存在维持基本生活的最低标准, 由于存在较大主观性, 缺乏统一稳定的标准, 实际研究中应用较少(?s, 1978; Harvey & Mukhopadhyay, 2007)。相对阈值划定则与社会整体的生活水平相联系, 学者们往往根据自由支配时间总体的中位数的60%划定(Burchardt, 2008; Williams et al., 2016), 由于有更强的可操作性, 因此得到了更为广泛的应用(Ishii & Urakawa, 2014; Kalenkoski & Hamrick, 2013)。

从时间使用长度的视角研究时间贫困往往基于国家范围的大规模社会调查数据。时间日志法是这类社会调查通常采用的数据收集方式, 要求受访者在24小时或更长的观察期间内连续并详尽地记录个人所有活动, 以及活动发生的地点、是否有其他人参与等信息(Gershuny, 2011)。

(2) 时间强度视角

到目前为止, 绝大多数研究者都基于工作时间的长度来界定和测量时间贫困。但是, 尽管人们用于有偿工作和无偿工作(如家务)的时间长度事实上表现出下降趋势, 时间不够用的主观感受却在增加(Gershuny, 2005), 工作强度的增加可能是其中的原因之一。时间的强度依赖于单位时间内要完成的任务量的多少, 强调完成任务的速度以及任务间很短的间隔所导致的快节奏和匆忙感。Dapkus (1985)强调了时间节奏的重要性, 认为节奏快、工作强度大所带来的影响与时间长度长所带来的影响很可能是不同的。于是, 有研究者开始关注工作强度、生活节奏和匆忙感所引起的时间贫困(Banwell et al., 2005; 李继波, 黄希庭, 2013; Strazdins et al., 2016)。

在具体测量方面, Kasser和Sheldon (2009)开发的物质和时间充裕量表中有部分题目涉及了对节奏和匆忙感的测量(例如, “我觉得一切都很忙乱” “我能够以一种悠闲的节奏生活”)。Forsythe和Bailey (1996)采用的时间贫困感知量表同样包含“快节奏”的测量(例如, “我的生活节奏很快”)。许多国家在其时间使用社会调查中也加入了关于时间使用强度“匆忙感”的问题(例如, “你是否经常感到时间紧迫” “你感到匆忙的频率是多少”) (Robinson & Godbey, 2010; Strazdins et al., 2016)。

(3) 时间质量视角

除了长度和强度, 部分研究者开始强调工作时间的质量过低所造成的时间贫困。时间的质量依赖于(a)是否拥有大块完整的工作时间, (b)是否拥有针对时间的个人自主权, 例如, 能否按照自己的步调工作, 以及根据自己的偏好和节奏来安排任务, 以及(c)具有与他人的时间节奏一致的时间(Reisch, 2001)。Mattingly和Blanchi (2003)将时间碎片化和时间污染作为时间质量低的标志, 其中时间碎片化指的是可用时间是零散的, 每个可用时间片段的长度短、数量多; 时间污染指人们在从事一项任务时会因另一项任务的干扰而分心。Perlow (1999)针对软件工程师团队长达9个月的现场研究表明, 一方面, 不断被其他人打扰是导致软件工程师们时间贫困的一个重要原因; 另一方面, 当时间质量提高时, 个体的时间贫困也会减少, 绩效得到显著提升。

2.1.2时间贫困整体视角

研究者除了分别从时间使用的长度、强度和质量的维度探讨时间贫困之外, 也有学者直接测量了人们综合考虑各方面时间使用状况之后形成的时间不够用的整体感受(Giurge et al., 2020; Rudd, 2019)。这种主观体验既包括对时间短缺的认知, 也包括其伴随而来的生活节奏的匆忙体验(Szollos, 2009)。研究者强调这种时间不够用和匆忙的感觉是普遍存在的, 既包括感到工作时间不够用, 家庭责任和家务时间不够用, 又包括休闲时间不够用, 是一种弥散性的感觉(如G?rling et al., 2016; Kleiner, 2014; Whillans et al., 2017)。时间贫困测量方面, Kasser和Sheldon (2009)的量表中部分题目测量了个体对于自己时间是否够用的主观认知(如“我有足够的时间去做我需要做的事”)和匆忙体验(如“我的生活太匆忙了”)。Forsythe和Bailey (1996)的时间贫困感知量表中同样测量了“时间不够用”的感受(如“我似乎总是没有时间去做我想做的事情”)。

2.2时间贫困对幸福感的影响及机制

幸福感(happiness), 也常被称为主观幸福感(subjective well-being), 反映了人们对自己生活的评价, 与人们的生活紧密相关而一直备受大众和研究人员的关注。

尽管对主观幸福感的研究由来已久, 但对幸福感的衡量中应具有哪些具体成分仍然存在分歧。Diener等人(2009)提出主观幸福感可以定义为人们对自己生活的总体评价, 与多个不同级别的组成成分共同组成了主观幸福感的概念层次结构。在这一主观幸福感层次结构中, Diener等人认为, 次级结构包括了情感体验和认知评价两个亚成分, 情感体验包括积极情绪(positive affect)和消极情绪(negative affect); 認知评价包括了领域满意度(domain satisfaction)和整体生活满意度(life satisfaction), 领域满意度反映了人们对生活中特定领域的认知评价, 包括工作、婚姻、健康、娱乐等领域; 整体生活满意度则是人们综合考虑不同领域, 给不同领域分配不同的权重后得出的对生活质量的总体评估, 包括满足感、意义感和成就等方面。

如何定义个人、人际和家庭幸福感同样缺乏共识, 根据不同研究的背景和目的, 个人、人际和家庭幸福感的内涵往往取决于测量内容(Tint & Weiss, 2015)。基于主观幸福感的概念层次结构, 我们认为个人幸福感是一种对自身生活做出的整体满意度判断, 对应结构模型中的整体生活满意度。人际和家庭幸福感分别是对人际领域和家庭领域的评价, 并被赋予不同权重后整合为个人幸福感(Diener et al., 2009)。其中, 人际幸福感是个人在社会与人际关系中体验到的主观幸福感, Ryff和Singer (2000)将人际幸福感(interpersonal well-being)定义为, 在与重要他人(配偶、父母、子女、同事、朋友)的交往中体验到的友爱、亲密、充实、愉快的感受。家庭幸福感是个人幸福感在家庭领域的具体体现, 在本研究中, 我们重点关注了家庭领域中的夫妻关系满意度。

2.2.1时间贫困与个体幸福感

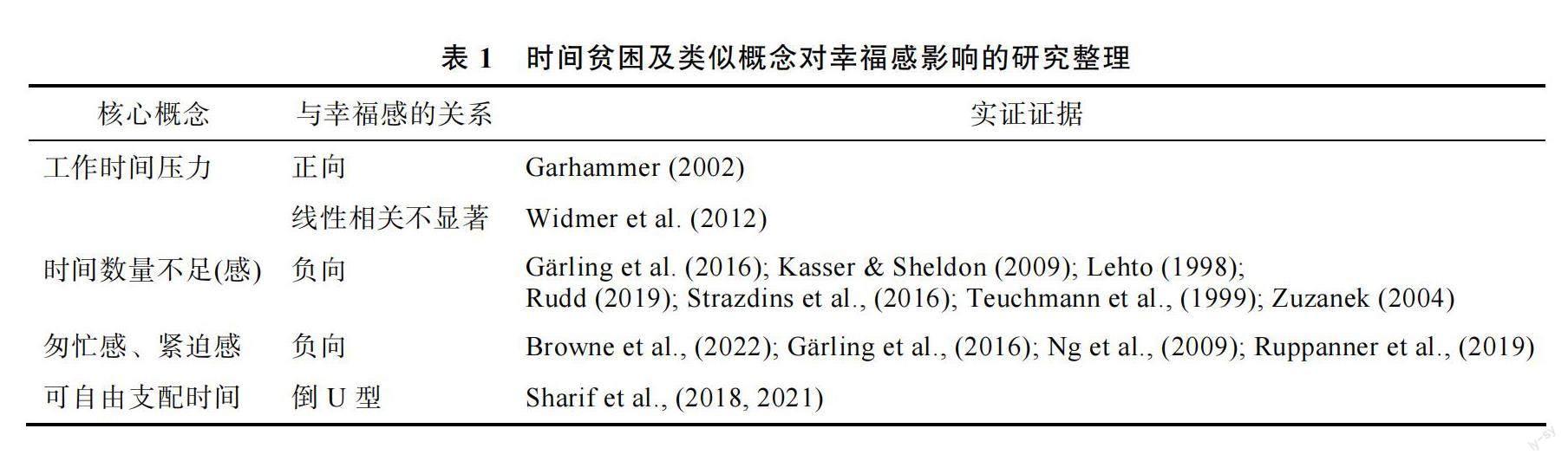

在以往涉及时间贫困及类似概念对幸福感影响的研究中, 发现两者之间的关系存在正向、负向、倒U型或线性相关不显著的情况, 对此学界并未得到一致的结论。表1对已有不一致的主要研究结果进行了梳理。

梳理已有研究发现, 不一致的研究结果主要是由于对时间贫困相关概念的混用造成的:当其核心概念聚焦于急性工作时间压力(而非本项目的长期弥散性的时间不够用的感受)时, 其研究结果出现了正相关(Garhammer, 2002)或线性相关不显著(Widmer et al., 2012)的情况。急性时间压力是一个具体的、瞬间的现象, 急性时间压力与幸福感的正相关关系很可能是因为急性的工作时间压力会促使人们聚焦当前任务, 由此导致的目标完成感提升了人们的积极情绪。对于相关不显著的情况, 工作时间压力既可能导致消极的压力(stress), 也可能导致积极的压力(eustress)。当个体认为自己所拥有的资源低于工作任务的要求时, 很可能产生消极的压力; 相反, 当个体认为自己所拥有的资源可以应对工作任务的要求并对自己的任务有兴趣时, 则会产生积极的压力, 这两个方向的效应相互抵消, 因而出现了急性工作时间压力与幸福感相关不显著的情况。

当时间贫困的测量关注的是可自由支配时间时, 其研究结果为倒U型关系(Sharif et al., 2018, 2021)。从可自由支配时间过少到适中的前半部分, 个体的幸福感随着可自由支配时间的增多而提升; 从可自由支配时间适中到过多的后半部分, 可自由支配时间继续增多并不会带来更高的幸福感, 甚至会降低个体的幸福感。而时间贫困所关注的恰恰是可自由支配时间过少的前半部分, 此时时间贫困与幸福感是负向相关。

当时间贫困的界定聚焦于长期感受到的时间数量上的不足时, 往往伴随着负面的结果, 如时间数量上的不足感负向预测幸福感(G?rling et al., 2016; Rudd, 2019), 引发抑郁(Strazdins et al., 2016)、压力(Lehto, 1998; Zuzanek, 2004)、情绪耗竭(Teuchmann et al., 1999)以及较低的工作生活满意度(Kasser & Sheldon, 2009)等消极体验。当核心概念聚焦于长期感受到的时间强度过大时的匆忙感和紧迫感时, 其研究结果大都为负向关系。如, 研究表明, 时间强度过大时的匆忙感和紧迫感会使得人们从事一些不利于身体健康的行为, 阻碍个体的目标达成, 加剧压力症状, 如头痛、肌肉疼痛、肠胃不适、睡眠问题、焦虑(G?rling et al., 2016), 并负向预测幸福感(Browne et al., 2022; G?rling et al., 2016; Ng et al., 2009; Ruppanner et al., 2019)。

2.2.2时间贫困与人际幸福感和家庭幸福感

时间对人际和家庭关系有着重要的影响(Aaker et al., 2011; Hamermesh, 2020)。在人际方面, 良好的人际关系需要时间去建立(de Sousa et al., 2018); 在家庭方面, 共同生活的时间为伴侣双方提供了情感互动和沟通交流的基础(Bakker et al., 2009; Bakker & Demerouti, 2013)。遗憾的是, 目前涉及时间贫困的研究, 仅有少数探索了其对人际和家庭幸福感的影响。在人际幸福感方面, 一项质性研究表明时间贫困会使得人们难以建立人际关系(de Sousa et al., 2018), 在感知到时间压力时更不愿意进行知识分享(Connelly et al., 2014), 这可能会阻碍人们从人际交往中获得幸福感。在家庭幸福感方面, 尚未有直接的实证证据表明时间贫困对家庭幸福感的影响, 仅有研究从侧面提示了可能存在的消极影响, 例如, 个体在工作上耗费的时间越多, 其家庭卷入就越低(Doherty & Carlson, 2003)、容易产生工作?家庭冲突(Bakker et al., 2009), 甚至增大婚姻关系破裂的可能性(Raley & Sweeney, 2020)。对于双职工家庭而言, 夫妻双方时间贫困的匹配程度, 很可能会威胁婚姻稳定(Poortman, 2005)。

2.3文献评价分析

时间贫困近年來得到了越来越多的学者关注, 但由于起步较晚, 领域相关研究仍然存在一定局限。首先, 学界对时间贫困从长度进行界定和测量的研究较多, 从强度和质量角度的理解和认识并不充分。研究者们尽管认同长度、强度和质量是造成时间贫困的三个独立根源, 但仅提出了相应的测量题目, 并未明确将三者并列起来加以区分(Banwell et al., 2005; Roxburgh, 2004)。对时间贫困的整体感受进行测量简单明了, 但是弱化了时间贫困的多维度属性, 模糊了不同根源导致的时间贫困类型, 不利于进行有针对性的干预。因此, 厘清时间贫困的内涵及维度, 开发一个完备的、全面的、包含时间贫困三维度的测量工具是未来研究亟需解决的问题。

其次, 我国尚缺乏能够反映民众时间贫困与幸福感评价的国民数据。为客观反映国民时间使用状况, 我国国家统计局在2008年开展了第一次居民时间使用调查(China Time Use Survey, CTUS), 但CTUS调查仅关注时间使用的长度维度; 仅采用横截面调查, 并非追踪设计; 且未测量幸福感等其他可能的结果变量, 这三方面不足限制了对中国人时间贫困研究的贡献。

最后, 已有研究中时间贫困与个体幸福感之间关系的结论不一致, 时间贫困与人际和家庭幸福感的研究较少, 对其内在机制的探讨十分匮乏, 仅有G?rling等人(2016)发现, 时间不足感与匆忙感会通过阻碍个体的目标达成和加剧压力症状(头痛、肌肉疼痛、肠胃不适、睡眠问题、焦虑)降低个体的情绪幸福感, 但未能提供更深层次的理论解释。探索时间贫困影响个体、人际和家庭幸福感的内在机制有助于理解为什么“总是觉得时间不够用的感受”会威胁到个人幸福, 影响到和朋友及家人的和谐相处, 也有助于采用科学的方式缓解时间贫困的消极影响。

基于此, 本文将构建多维时间贫困对多水平幸福感的影响及机制的模型, 以期对个人和政策制定者做出决策提供参考。

3 研究构想

本项目将从时间贫困的长度、强度和质量视角出发, 通过一系列研究, 构建多维时间贫困理论模型, 探究其与多水平幸福感的关系及影响机制。具体拟开展4项研究:首先, 研究1提出了时间贫困三维理论模型, 并开发整体时间贫困测量工具与分维度测量工具。基于研究1编制的测量工具, 研究2拟建立我国首个多维时间贫困数据库, 划定我国的时间贫困阈值, 了解我国不同人群的时间贫困现状、原因及变化趋势。研究3、4基于中国人时间贫困数据库, 分析时间贫困各维度对个体、人际、家庭幸福感的影响, 并基于稀缺理论, 进一步探讨时间贫困与幸福感的内在机制。

3.1 研究1:多维时间贫困理论构建与测量工具开发

本研究采用文献中通用的对时间贫困的界定, 即“日常生活中时间不够用的弥散性感受” (Perlow, 1999)。同时, 结合时间贫困研究的三个视角, 本项目提出多维时间贫困理论, 即工作时间过长、强度过大以及质量过低共同促成了时间贫困的感受。参考Burda等学者(2013)所定义的“总工作时长(total work time)”的概念, 即市场工作时间和无偿家务劳动时间的总和, 本项目对时间贫困的界定和测量聚焦于总工作时间(包括有偿工作时间和无偿工作时间, 下文称为“工作时间”)。

(1)工作时间长度作为时间贫困维度的必要性

当前时间贫困的研究中普遍强调的是工作时间的长度维度, 将时间贫困定义为在工作或维持家庭上花费的时间过多, 导致自由支配时间少于阈限(Williams et al., 2016)。从资源保存理论(Hobfoll, 1989)的视角来看, 工作时间属于能量消耗的过程, 太多的工作时间会增加时间贫困; 而自由支配时间可以视为能量恢复的过程, 可自由支配时间过短则会导致能量难以恢复, 加剧时间贫困的感受。

当前时间贫困的研究中普遍强调的是工作时间的长度维度, 而对源于工作时间强度和工作时间质量的时间贫困关注不足。但是, 有研究表明, 那些自由支配时间少于研究者所划定的时间贫困阈限的人群中, 仅有56.4%的人报告自己经历着时间贫困; 而在报告自己正在经历时间贫困的人群中, 仅有51.7%的人的确低于研究者所划定的自由支配时间的贫困阈限(Venn & Strazdins, 2017)。从信号检测论的视角来看, 上述结果表明, 仅仅基于工作时间的长度来诊断时间贫困会导致虚报(即并未感到自己时间贫困的人被确定为时间贫困者)和漏报(即的确感到时间贫困的人未被确定为时间贫困者)。

(2) 工作时间强度作为时间贫困维度的必要性

工作时间强度的增加已经成为当代市场化社会的一个典型特征。当人们报告觉得自己时间不够用时, 除了时间体验的长度, 也可能指的是时间体验的强度。技术的进步以及对效率的强调意味着我们需要在更少的时间内以更快的速度完成任务。为了努力跟上他人的步调或者省出时间做其他的事情, 人们急匆匆地完成任务或者同时处理多项任务(Southerton, 2003)。人们报告自己长期感受到的时间贫困增加了, 即使他们中的很多人上班时长其实变短了(Robinson & Godbey, 2005)。工作时长的减少并没能为人们带来拥有更多时间的感受, 因为在每个小时中做更多的事情并且做事情的速度变快了, 换句话说, 人们体验到的时间强度增加了。

时间的长度与强度是相对独立的, 人们既可能长时间高强度地工作, 也可能长时间低强度地“磨洋工”, 二者无法相互替代, 因此在时间贫困的研究中有必要增加时间的强度维度。

(3) 工作时间质量作为时间贫困维度的必要性

时间的质量意味着时间作为资源的可用性, 一段被频繁打扰、分散破碎的时间会使得个体难以深度卷入自己的工作, 从而导致感知和实际工作时间的延长, 陷入时间贫困的困境。

工作时间质量能提供独立于工作时间长度和强度的独特信息, Burchardt (2008)指出, 对时间进行分类后计算某类型的时间长度并未反映这些时间的质量本身。首先, 更高的时间质量意味着更深的认知卷入体验, 高水平的认知参与伴随的“心流”能够让人们的注意力集中当下, 忘记时间, 从而缓解人们长时间工作的疲劳感(Csikszentmihalyi, 1997; Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014), 甚至可能缩短人们体验到的工作时长本身(Droit-Volet & Meck, 2007; Wenke & Haggard, 2009)。而更低的時间质量常意味着更浅的认知卷入, 这会阻碍人们对工作意义的体会, 引发烦躁的情绪, 并可能拉长人们对工作时长的感知(Wittmann, 2015)。其次, 更高的时间质量本身还意味着更高的工作效率, 从而直接降低了工作时长, 使得个体进入一种良性的循环; 更低质量的工作时间意味着更低的工作效率, 使得人们不得不额外延长工作时间, 进而导致时间贫困的恶性循环。第三, 经历高质量的工作时间后, 较短的休闲时间就足以令人们复原, 对休闲时间需求的降低本身也可以缓解时间贫困的感受。相反, 低时间质量中的工作消极体验往往需要花较长的休闲时间进行修复(Mühlenmeier et al., 2022), 对休闲时间更多的需求则加剧了时间贫困的感受。

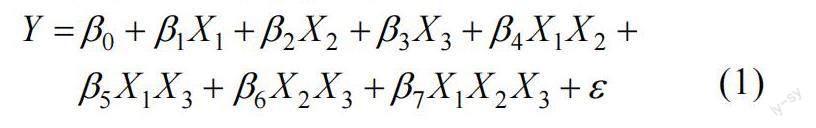

工作时间长度、工作时间强度和工作时间质量之间可能存在交互作用。具体而言, 同样的工作时间长度可能由于时间强度不同而造成人们对时间贫困的不同感知, 高时间强度工作更可能比低时间强度“磨洋工”的个体体会到更大程度的时间贫困, 这意味着两维度之间可能存在交互作用。当工作时间长度一定时, 时间质量高会通过促进高水平的认知参与和对休闲时间需求的缩短, 降低人们的时间贫困感受; 时间质量低则会导致更浅层面的工作卷入, 以及对休闲时间的更多需求, 进一步加剧时间贫困感, 时间长度与时间质量之间存在交互作用。当工作时间强度一定时, 零散的、不断被打扰的低质量时间会让人们难以将认知投入到工作任务中, 并导致工作效率降低; 同样的, 当人们无法控制自己的工作时间不被打扰、被分割时, 需要在短时间内完成更多任务会让人们的时间贫困感受迅速上升, 工作时间强度与工作时间质量之间存在交互作用。最后, 三者同时存在时, 其对人们时间贫困感知产生的影响可能大于单一维度影响的简单加和, 三维度之间可能存在交互作用。

综上所述, 本项目提出多维时间贫困理论, 认为工作时间的长度、工作时间的强度以及工作时间质量共同决定了时间贫困的整体感受, 且三者存在交互作用。基于此, 本研究假设, 三个维度与整体时间贫困的关系符合以下方程(1)。其中, Y代表时间不够用的整体感受, X1代表工作时间的长度, X2代表工作时间的强度, X3代表工作時间的质量。β0为常数项,β1、β2、β3为各维度权重的取值,β4、β5、β6为各二次交互项的权重取值,β7为三次交互项的权重取值,βi (i = 1, 2, …, 7)表示在其他自变量保持不变时,Xi变化一个单位时Y的平均变化量。ε为随机误差项。

将基于本项目开展的全国代表性大规模社会调查数据对模型进行拟合, 使用最小二乘法对回归系数予以确定。

多维时间贫困模型具有以下特点:

(1) 工作时间的长度、强度和质量三个维度对整体时间贫困的预测权重可能并不相等, 并且不同人群也可能体现出不同的时间贫困模式(例如, 时间长度主导型贫困, 时间强度主导型贫困, 时间质量主导型贫困)。

(2) 三个维度与总体时间贫困之间的关系并不是简单的线性关系, 可能会存在一定的交互效应。例如, 过长的时间和过高的强度会产生叠加放大的效应(方程中的X1X2), 这种效应还可能会因为过低的时间质量而进一步强化(方程中的X1X2X3), 从而造成时间贫困的感受倍增。

(3) 基于多维时间贫困模型可以确定多维时间贫困群体。本研究将根据方程(1)构建无差异曲面(如图1), 同一等感受面上各点的时间贫困三维度取值不同, 但产生的时间贫困感受相同。借鉴已有文献中基于可自由支配时长中位数的60%确定贫困阈限, 将长度、强度和质量中位数的60%作为维度阈值, 代入方程得到整体时间贫困阈值。绘制无差异曲面, 假设(b)面为整体时间贫困阈值分界面, 处于分界面以下的(c)面上对应的群体界定为多维时间贫困群体。由于考虑了导致时间贫困感受的多种因素(时间长度、强度、质量), 基于多维时间贫困模型所确定的贫困群体, 将比仅仅基于某个单一时间维度(例如时间长度维度)所确定的时间贫困群体更为精准, 有利于更具针对性的干预和政策帮扶。

为构建多维时间贫困理论模型, 本研究拟开发时间贫困的整体和分维度测量工具, 结合已有的时间贫困测量工具和本项目对时间贫困及三个维度的定义, 初步形成工作时间长度、强度和质量以及整体时间贫困测量的条目池。

3.2研究2:中国人时间贫困数据库搭建与国民时间贫困特征分析

时间贫困的三维度能够相互分离开来, 意味着不同人群在三维度上时间贫困的程度可能不同, 双职工、单亲、女性、低收入阶层、地区经济不平等水平高等因素将成为时间贫困的风险因素(Qi & Dong, 2018; Szollos, 2009)。例如, 就地区而言, 经济发达的地区、收入水平较高的家庭和个人可能通过金钱换取省时服务的方式减少工作时间长度(例如无偿家务); 就家庭而言, 时间长度相同的个体也可能由于社会角色不同导致时间质量不同, 例如家庭中, 澳大利亚女性相比于男性每天的休闲更多, 但最长的休闲时间更短, 这意味着她们的休闲时间更加分散(Bittman & Wajcman, 2000)。因此, 不同人群的时间贫困三维度存在较大异质性, 探索不同人群的特定时间贫困模式对于提出针对性调整策略具有重要意义。

研究2拟使用研究1编制的时间贫困测量工具, 依托国内已有的大数据库平台, 建立我国时间贫困数据库, 确定时间贫困无差异曲面及多维时间贫困群体, 将个人基本信息, 包括性别、年龄、收入、教育水平、职业类型、家庭结构和养育子女状况(数量和年龄)和户口等信息, 以及所在地区经济发展水平和地区经济不平等水平纳入分析, 描绘我国时间贫困人群在不同时间贫困维度上的组合特征, 刻画我国时间贫困的现状与随时间发展的变化规律。

3.3研究3:时间贫困影响幸福感的社会调查研究

本项目尝试从稀缺理论出发, 分别通过横断数据和长期追踪数据来探索时间贫困对幸福感的影响及其内在机制。稀缺是指个体体验到“拥有”少于“需要”的感觉(Mullainathan & Shafir, 2013; Shah et al., 2012)。稀缺理论认为, 資源稀缺会导致个体形成稀缺心态(scarcity mindset), 稀缺心态进一步会影响人们的心理与行为(de Bruijn & Antonides, 2022; Mani et al., 2013), 个体的注意力聚焦于稀缺的资源上, 会同时忽视对其他方面的考虑。

时间作为一种资源, 同样存在稀缺性(Mullainathan & Shafir, 2013)。基于稀缺理论, 时间贫困意味着时间资源的稀缺, 同样会导致个体更多聚焦于时间方面的考量而忽视行为的其他后果, 如与他人的交流、任务带来的成长等。由于时间稀缺, 长期时间贫困的个体在日常的工作和生活中, 更倾向于以更有效率的方式来使用时间资源。在更短的时间内完成更多的工作, 这种倾向被称为过度生产率取向(over-productivity orientation; Keinan & Kivetz, 2011)。我们认为, 过度生产率取向有两方面内涵:(1)过度效率取向(over emphasizing efficiency), 即急于在更少的时间里完成更多任务; (2)过度成果取向(over emphasizing productivity), 即期望在有限的时间获得更多进展和成果。

从工作时间长度视角, 在工作或维持家庭上花费的时间过多, 会导致自由支配时间少于阈限。然而自由支配时间是日常生活的重要方面, 为人们提供了工作之余放松与恢复的机会, 是生活价值与幸福感的重要来源。因此, 在人们意识到自己有太多的时间被工作占用以至于缺乏自由支配时间时, 就会有加快工作速度以在更短的时间内完成工作的倾向, 即提高生产效率, 从而留出更多自由支配时间; 从工作时间强度视角, 由于短时间内面临着大量的任务, 提升工作效率似乎是解决这一问题、按时完成工作任务的有效办法; 从工作时间质量视角, 外部干扰与时间分散要求人们注意力频繁切换, 这会降低工作卷入和工作效率。面对原有的工作任务, 人们不得不采用提高工作效率、以更快的速度完成当前任务, 以减少单项任务完成过程中被干扰打断的可能性, 以及保证原有计划按时完成。因此, 我们认为, 工作时间加长、时间强度变大和时间质量变差都会导致人们倾向于在短时间内完成更多事情的过度生产率取向。

命题1:时间贫困能够正向预测人们的过度生产率取向。

长期时间贫困引发的过度生产率取向会对幸福感造成消极影响。对于效率和成果的过度关注, 会使得时间贫困的人们忽视完成活动过程中的成长与体验而更多关注结果。过度效率和过度成果取向的确能够提高绩效表现, 但会引导人们过度关注行为产出结果, 导致削弱人们的内在动机(Deci, 1971), 即, 将人们的注意力从活动本身的乐趣转移到结果上, 仅仅将工作当作“任务”与获得利益的工具(Kruglanski et al., 1972; Ryan & Deci, 2000); 这种现象在非工作领域也同样存在, 在休闲活动中注重“生产率”会使得人们在休闲娱乐时致力于丰富自己的“娱乐简历”, 而不注重沉浸其中、享受活动本身带来的乐趣(Keinan & Kivetz, 2011)。这些无疑减少了人们对活动乐趣的享受, 降低了活动过程中的个人幸福感。

其次, 在人际互动和家庭互动等领域中, “生产率模式”同样存在。以往研究多关注人际关系对组织生产力的影响(Love et al., 2021; Omunakwe et al., 2018), 然而生产力也会影响人们对人际关系的态度。首先, 我们认为, 由于工作更容易给人带来有所成效的感受(Hahn et al., 2012), 对生产率的关注会让人们将注意力集中于“生产率突显”的工作领域, 关注推进可量化的事务进度, 从而降低对休闲时间重要性的判断, 并减少对配偶、父母、子女、同事、朋友的关心、分享等情感支持这种不可量化行为。此外, 关注活动的效率和成果, 可能令人际活动工作化(Etkin, 2016), 即像完成任务一样和伴侣相处, 这可能会使个体在人际交往中表现出更多时间导向的行为(如催促行为; Briker et al., 2021), 而忽略了能够维系人际和谐的关系导向行为, 进而导致不良的人际互动, 从而降低人际与家庭幸福感。

命题2:过度生产率取向能够负向预测个体、人际和家庭幸福感。

根据前文命题关系, 结合稀缺理论, 本项目认为, 长期感到时间不够用的时间贫困体验, 会导致个体倾向于在生活各领域都将时间作为重要且优先的考虑因素, 采用更节省时间、追求效率的方式来完成任务, 从而导致过度生产率取向。这种节省时间追求效率的思维, 会导致人们重视活动进度与结果而难以体验到活动本身乐趣, 会轻视维护与他人的关系和对家人的精力投入, 从而导致更低的个人、人际和家庭幸福感。

命题3:时间贫困能够通过过度生产率取向, 负向预测个人、人际和家庭幸福感。

3.4研究4:家庭视角下时间贫困对家庭幸福感的影响

日常生活中, 人们常常认为时间贫困来自于工作压力过大, 而忽视了来自亲密他人的压力传递。夫妻之间通常交流机会更多, 情感沟通更加紧密, 行为、情绪与感受也往往更容易相互影响。因此我们认为, 时间贫困的压力对夫妻关系幸福感的影响也较个人和一般人际层面有所不同。

溢出?交叉模型(spillover-crossover model)指出, 在日常工作和生活任务中, 工作要求会影响个体产生压力反应, 这种反应能够溢出并影响个体在家庭领域的反应; 个体在家庭领域的反应会通过配偶双方之间的沟通、情感交流等互动相互传递, 产生交叉效应(Bakker & Demerouti, 2013)。我们关注家庭领域中, 夫妻在自由支配时间的关系导向互动, 認为夫妻一方在工作时间(包括有偿和无偿工作)感到的时间贫困会导致其产生过度生产率取向; 这种取向会溢出到自身的自由支配时间, 在与伴侣相处过程中沿用过度生产率取向的思维, 导致降低了夫妻互动质量, 从而影响双方的家庭幸福感。这种在夫妻互动中所表现出来的过度生产率取向又会交叉传递到伴侣身上, 同样造成对方在互动中的过度生产率取向, 从而降低双方的家庭幸福感。因此, 在家庭层面的探讨中, 有必要对夫妻间的溢出?交叉效应加以考虑。

命题4:个体在工作时间面临的时间贫困会正向影响个体过度生产率取向, 并将过度生产率取向溢出至自由支配时间, 交叉传递到伴侣身上, 对伴侣过度生产率取向产生正向影响, 从而负向影响夫妻双方的家庭幸福感。

拟开展3项基于7个连续自然日的短期纵向研究, 使用经验取样法, 结合夫妻配对设计, 探讨时间贫困对家庭幸福感影响的短期波动效应, 以及过度生产率取向的中介机制。

4 理论构建与创新

当今社会, 时间贫困已逐渐成为人们的普遍体验之一, 并阻碍了生活质量与幸福感的提升。然而, 相比起短期时间压力, 长期弥散性时间贫困的研究相当匮乏。有限的时间贫困研究中, 对于时间贫困内涵的界定常常仅从工作时间长度、强度或质量单一维度出发, 忽视了时间贫困作为一个对时间的笼统认知与体验包含了多个具体维度。虽然研究发现时间贫困对个人、人际和家庭幸福感有诸多消极影响, 但缺乏对其潜在中介的探索, 对家庭环境下时间贫困产生影响的特殊效应也鲜有关注。本研究整合了时间贫困三个视角, 构建了多维时间贫困理论模型, 并从稀缺理论视角考察了时间贫困影响多水平幸福感的机制。本研究的理论建构主要包括以下方面:

第一, 建构了多维时间贫困理论模型。尽管以往研究指出, 工作时间长度过长、强度大和质量低均能够单独造成时间贫困(Banwell et al., 2005; Mattingly & Blanchi, 2003; Williams et al., 2016), 但工作与休闲状态的时间长度分配、任务数量和完整度特征往往同时存在并产生影响, 因此建构起工作时间长度、强度和质量三维度整合模型, 将三者交互作用纳入考量之中, 编制多维时间贫困量表, 能够对时间贫困有一个更完整的了解, 为精确地评估个体时间贫困状态提供了理论框架和测量工具。

第二, 搭建了中国人时间贫困数据库。时间使用状况既受到个人自主安排影响, 也会呈现出人口学特征效应, 尤其是性别、职业类型、收入、地区、家庭结构等因素对于不同类型活动时间安排有明显影响。因此, 本项目搭建能够代表全国各群体的时间贫困数据库, 关注多个人口学特征变量, 并加入对不同维度主导的时间贫困在不同社会群体中的分布和动态变化的纵向追踪, 为了解我国各群体人群时间贫困来源及变化趋势提供数据证据, 为后续政策建议和干预措施提供参考基础。

第三, 建构了时间贫困对多层次幸福感的影响机制。稀缺理论指出, 资源的稀缺会导致人们将更多的注意聚焦在稀缺资源上, 而忽视了其他方面(Mullainathan & Shafir, 2013; Shah et al., 2012)。因此, 基于稀缺理论, 建构了时间贫困的三个维度通过过度生产率取向, 影响多层次幸福感的影响机制。特别从家庭领域出发, 关注了家庭环境下时间压力的溢出与交叉效应对家庭幸福感的影响, 不仅增加了多维时间贫困的解释力, 也对婚姻家庭领域的研究有重要启示作用。

总体而言, 本项目厘清了时间贫困的内涵, 构建起多维时间贫困理论模型, 并探讨了时间贫困对个人、人际和家庭幸福感的影响和内在机制, 深化了时间贫困领域的理论研究。时间贫困在现代社会普遍存在, 威胁着人们的生活质量和身心健康。编制多维时间贫困测量工具, 能够为个人提供自我评估工具, 帮助识别造成时间贫困的威胁来源, 从而进行针对性的自我提升和改善, 对个人实践具有重要启示意义。此外, 明确时间贫困产生影响的来源与机制, 能够为组织和国家提供参考, 通过程序和制度优化, 节约公民的时间成本, 对政策制定者提升民众幸福感具有重要且广泛的指导意义。

参考文献

李爱梅, 颜亮, 王笑天, 马学谦, 李方君. (2015). 时间压力的双刃效应及其作用机制. 心理科学进展, 23(9), 1627–1636.

李继波, 黄希庭. (2013). 时间定价对幸福的影响研究: 结果与质疑. 西南大学学报(社会科学版), 39(4), 75–79.

Aaker, J. L., Rudd, M., & Mogilner, C. (2011). If money does not make you happy, consider time. Journal of Consumer Psychology, 21(2), 126–130.

?s, D. (1978). Studies of time-use: Problems and prospects. Acta Sociologica, 21(2), 125–141.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2013). The spillover- crossover model. In J. G. Grzywacz & E. Demerouti (Eds.), New frontiers in work and family research (pp. 55–70). Psychology Press.

Bakker, A. B., Westman, M., & Hetty van Emmerik, I. J. (2009). Advancements in crossover theory. Journal of Managerial Psychology, 24(3), 206–219.

Banwell, C., Hinde, S., Dixon, J., & Sibthorpe, B. (2005). Reflections on expert consensus: A case study of the social trends contributing to obesity. The European Journal of Public Health, 15(6), 564–568.

Bittman, M., & Wajcman, J. (2000). The rush hour: The character of leisure time and gender equity. Social Forces, 79(1), 165–189.

Briker, R., Hohmann, S., & Walter, F. (2021). A dyadic approach toward the interpersonal consequences of time pressure. Journal of Experimental Psychology: Applied, 27(3), 546–562.

Browne, D. T., Colucci, L., Basabose, J. D. D., Georgiades, K., Thabane, L., & Ferro, M. (2022). Parenthood and well- being: Examining time pressure and religious practices in a Canadian national sample of immigrants and non- immigrants. Journal of Social Issues, 78(3), 669–690.

Burchardt, T. (2008). Time and income poverty (Report No. CASEreport 057). Centre for Analysis of Social Exclusion, The London School of Economics and Political Science. https://sticerd.lse.ac.uk/CASE/_NEW/PUBLICATIONS/abstract/?index=3246

Burda, M., Hamermesh, D. S., & Weil, P. (2013). Total work and gender: Facts and possible explanations. Journal of Population Economics, 26(1), 239–261.

Connelly, C. E., Ford, D. P., Turel, O., Gallupe, B., & Zweig, D. (2014). ‘Im busy (and competitive)!Antecedents of knowledge sharing under pressure. Knowledge Management Research & Practice, 12(1), 74–85.

Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. HarperCollins Publishers.

Dapkus, M. A. (1985). A thematic analysis of the experience of time. Journal of Personality and Social Psychology, 49(2), 408–419.

de Bruijn, E. J., & Antonides, G. (2022). Poverty and economic decision making: A review of scarcity theory. Theory and Decision, 92(1), 5–37.

de Sousa, M., Peterman, A. H., & Reeve, C. L. (2018). An initial model of scarcity. Qualitative Psychology, 5(1), 59–76.

Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 18(1), 105–115.

Diener, E., Scollon, C. N., & Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. In A. C. Michalos (Series Ed), E. Diener., W. Glatzer., T. Moum., M. A. G. Sprangers., J. Vogel., & R. Veenhoven (Vol. Eds), Social indicators research series: Vol. 39. Assessing well-being: The collected works of Ed Diener (pp. 67–100). Springer, Dordrecht.

Diener, E., & Seligman, M. E. (2004). Beyond money: Toward an economy of well-being. Psychological Science in the Public Interest, 5(1), 1–31.

Doherty, W. J., & Carlson, B. Z. (2003). Overscheduled kids and underconnected families: Fighting overwork and time famine in families. In J. de Graaf (Ed.), Take back your time: Fighting overwork and time famine in families (pp. 38–45). Berritt Koehler.

Douthitt, R. A. (2000). “Time to do the chores?” Factoring home-production needs into measures of poverty. Journal of Family and Economic Issues, 21(1), 7–22.

Droit-Volet, S., & Meck, W. H. (2007). How emotions colour our perception of time. Trends in Cognitive Sciences, 11(12), 504–513.

Easterlin, R. A. (1974). Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence. In P. A. David & M. W. Reder (Eds.), Nations and households in economic growth (pp. 89–125). Academic press.

Easterlin, R. A., McVey, L. A., Switek, M., Sawangfa, O., & Zweig, J. S. (2010). The happiness–income paradox revisited. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(52), 22463–22468.

Etkin, J. (2016). The hidden cost of personal quantification. Journal of Consumer Research, 42(6), 967–984.

Forsythe, S. M., & Bailey, A. W. (1996). Shopping enjoyment, perceived time poverty, and time spent shopping. Clothing and Textiles Research Journal, 14(3), 185–191.

Garhammer, M. (2002). Pace of life and enjoyment of life. Journal of Happiness Studies, 3(3), 217–256.

G?rling, T., Gamble, A., Fors, F., & Hjerm, M. (2016). Emotional well-being related to time pressure, impediment to goal progress, and stress-related symptoms. Journal of Happiness Studies, 17(5), 1789–1799.

Gershuny, J. (2005). Busyness as the badge of honor for the new superordinate working class. Social Research, 72(2), 287–314.

Gershuny, J. (2011). Time-use surveys and the measurement of national well-being. Centre for Time Use Research, University of Oxford. https://www.timeuse.org/sites/ctur/ files/public/ctur_report/4486/timeusesurveysandwellbein_tcm77-232153.pdf

Giurge, L. M., Whillans, A. V., & West, C. (2020). Why time poverty matters for individuals, organisations and nations. Nature Human Behaviour, 4(10), 993–1003.

Graham, C., & Pettinato, S. (2002). Frustrated achievers: Winners, losers and subjective well-being in new market economies. Journal of Development Studies, 38(4), 100–140.

Hahn, V. C., Frese, M., Binnewies, C., & Schmitt, A. (2012). Happy and proactive? The role of hedonic and eudaimonic well–being in business owners personal initiative. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(1), 97–114.

Hamermesh, D. S. (2020). Life satisfaction, loneliness and togetherness, with an application to Covid-19 lock-downs. Review of Economics of the Household, 18(4), 983–1000.

Harvey, A. S., & Mukhopadhyay, A. K. (2007). When twenty-four hours is not enough: Time poverty of working parents. Social Indicators Research, 82(1), 57–77.

Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44(3), 513–524.

Ishii, K., & Urakawa, K. (2014). Time-adjusted poverty among working households in Japan: Two-dimensional poverty line approach. MITA Business Review, 57(4), 97–121.

Kalenkoski, C. M., & Hamrick, K. S. (2013). How does time poverty affect behavior? A look at eating and physical activity. Applied Economic Perspectives and Policy, 35(1), 89–105.

Kasser, T., & Sheldon, K. M. (2009). Time affluence as a path toward personal happiness and ethical business practice: Empirical evidence from four studies. Journal of Business Ethics, 84(Suppl2), 243–255.

Keinan, A., & Kivetz, R. (2011). Productivity orientation and the consumption of collectable experiences. Journal of Consumer Research, 37(6), 935–950.

Kleiner, S. (2014). Subjective time pressure: General or domain specific? Social Science Research, 47, 108–120.

Kruglanski, A. W., Alon, S., & Lewis, T. (1972). Retrospective misattribution and task enjoyment. Journal of Experimental Social Psychology, 8(6), 493–501.

Lehto, A. M. (1998). Time pressure as a stress factor. Loisir et société/Society and leisure, 21(2), 491–511. https://doi. org/10.1080/07053436.1998.10753666

Love, H. B., Cross, J. E., Fosdick, B., Crooks, K. R., VandeWoude, S., & Fisher, E. R. (2021). Interpersonal relationships drive successful team science: An exemplary case-based study. Humanities and Social Sciences Communications, 8(1), 1–10.

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. Science, 341(6149), 976–980.

Mattingly, M. J., & Blanchi, S. M. (2003). Gender differences in the quantity and quality of free time: The U.S. experience. Social Forces, 81(3), 999–1030.

Mühlenmeier, M., Rigotti, T., Baethge, A., & Vahle-Hinz, T. (2022). The ups and downs of the week: A person-centered approach to the relationship between time pressure trajectories and well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 27(3), 286–298.

Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Scarcity: Why having too little means so much. Times Books.

Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2014). The concept of flow. In M. Csikszentmihalyi (Ed.), Flow and the foundations of positive psychology: The collected works of Mihaly Csikszentmihalyi (pp. 239–263). Springer, Dordrecht.

Ng, W., Diener, E., Aurora, R., & Harter, J. (2009). Affluence, feelings of stress, and well-being. Social Indicators Research, 94(2), 257–271.

Omunakwe, P. O., Nwinyokpugi, P. N., & Adiele, K. C. (2018). Workplace interpersonal relationship and organizational productivity in deposit money banks in Port Harcourt. Journal of Economics, Management & Social Science, 4(4), 153–177.

Perlow, L. A. (1999). The time famine: Toward a sociology of work time. Administrative Science Quarterly, 44(1), 57–81.

Poortman, A. R. (2005). How work affects divorce: The mediating role of financial and time pressures. Journal of Family Issues, 26(2), 168–195.

Qi, L., & Dong, X. Y. (2018). Gender, low-paid status, and time poverty in urban China. Feminist Economics, 24(2), 171–193.

Raley, R. K., & Sweeney, M. M. (2020). Divorce, repartnering, and stepfamilies: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 82(1), 81–99.

Reisch, L. A. (2001). Time and wealth: The role of time and temporalities for sustainable patterns of consumption. Time & Society, 10(2–3), 367–385.

Robinson, J. P., & Godbey, G. C. (2005). United States of America: Time-use and cultural activities. In G. Cushman, A. J. Veal, & J. Zuzanek (Eds.), Free Time and Leisure Participation: International Perspectives (pp. 265–281). CABI Publishing.

Robinson, J., & Godbey, G. (2010). Time for life: The surprising ways Americans use their time (2nd ed.). The Pennsylvania State University Press.

Roxburgh, S. (2004). “There just aren't enough hours in the day: The mental health consequences of time pressure. Journal of Health and Social Behavior, 45(2), 115–131.

Rudd, M. (2019). Feeling short on time: Trends, consequences, and possible remedies. Current Opinion in Psychology, 26, 5–10.

Ruppanner, L., Perales, F., & Baxter, J. (2019). Harried and unhealthy? Parenthood, time pressure, and mental health. Journal of Marriage and Family, 81(2), 308–326.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67.

Ryff, C. D., & Singer, B. (2000). Interpersonal flourishing: A positive health agenda for the new millennium. Personality and Social Psychology Review, 4(1), 30–44.

Shah, A. K., Mullainathan, S., & Shafir, E. (2012). Some consequences of having too little. Science, 338(6107), 682–685.

Sharif, M. A., Mogilner, C., & Hershfield, H. E. (2018). The effects of being time poor and time rich on life satisfaction. Available at SSRN 3285436.

Sharif, M. A., Mogilner, C., & Hershfield, H. E. (2021). Having too little or too much time is linked to lower subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 121(4), 933–947.

Southerton, D. (2003). Squeezing time allocating practices, coordinating networks and scheduling society. Time & Society, 12(1), 5–25.

Strazdins, L., Welsh, J., Korda, R., Broom, D., & Paolucci, F. (2016). Not all hours are equal: Could time be a social determinant of health? Sociology of Health & Illness, 38(1), 21–42.

Szollos, A. (2009). Toward a psychology of chronic time pressure: Conceptual and methodological review. Time & Society, 18(2–3), 332–350.

Teuchmann, K., Totterdell, P., & Parker, S. K. (1999). Rushed, unhappy, and drained: An experience sampling study of relations between time pressure, perceived control, mood, and emotional exhaustion in a group of accountants. Journal of Occupational Health Psychology, 4(1), 37–54.

Tint, A., & Weiss, J. A. (2015). Family wellbeing of individuals with autism spectrum disorder: A scoping review. Autism, 20(3), 262–275.

Urakawa, K., Wang, W., & Alam, M. (2020). Empirical analysis of time poverty and health-related activities in Japan. Journal of Family and Economic Issues, 41(3), 520–529.

Venn, D., & Strazdins, L. (2017). Your money or your time? How both types of scarcity matter to physical activity and healthy eating. Social Science & Medicine, 172, 98–106.

Vickery, C. (1977). The time-poor: A new look at poverty. Journal of Human Resources, 12(1), 27–48.

Wenke, D., & Haggard, P. (2009). How voluntary actions modulate time perception. Experimental Brain Research, 196(3), 311–318.

Whillans, A. V., Dunn, E. W., Smeets, P., Bekkers, R., & Norton, M. I. (2017). Buying time promotes happiness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(32), 8523–8527.

Widmer, P. S., Semmer, N. K., K?lin, W., Jacobshagen, N., & Meier, L. L. (2012). The ambivalence of challenge stressors: Time pressure associated with both negative and positive well-being. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 422–433.

Williams, J. R., Masuda, Y. J., & Tallis, H. (2016). A measure whose time has come: Formalizing time poverty. Social Indicators Research, 128(1), 265–283.

Wittmann, M. (2015). Modulations of the experience of self and time. Consciousness and Cognition, 38, 172–181.

Zuzanek, J. (2004). Work, leisure, time-pressure and stress. In J. T. Haworth & A. J. Veal (Eds.), Work and leisure (pp. 123–144). Routledge.

Conceptualization of time poverty and its impact on well-being: From the perspective of scarcity theory

SUN Xiaomin1, YANG Shuting1, KONG Xiaoshan1, LIU Zhenzhen1,MA Rongzi1, YUAN Yue1, ZHANG Nan1, JIANG Xinying1,CAO Peiling1, BAO Ruiji2, LIN Yiqin1, LI Ning1, LI Zhihang1

(1 Faculty of Psychology, Beijing Key Laboratory of Applied Experimental Psychology, National Demonstration Center for Experimental Psychology Education (Beijing Normal University), BNU, Beijing 100875, China)(2 Faculty of Business and Economics, The University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China)

Abstract: Time poverty is a pervasive sensation of having insufficient time in daily life, which is detrimental to physical and mental health and well-being. At present, the conceptual framework of time poverty remains unclear, and its association with well-being is inconsistent and lacks causal evidence and a comprehensive understanding of the underlying mechanisms. This study aims to disambiguate the meaning of time poverty, create a multidimensional theoretical model, devise an assessment scale, and establish a national database of time poverty in China. Drawing from scarcity theory, we examine the impact of time poverty on individual and interpersonal well-being and the possible mediating role of over-productivity orientation. Lastly, we investigate the impact of time poverty on family well-being and its underlying mechanisms based on the spillover-crossover model.

Keywords: time poverty, well-being, over-productivity orientation, scarcity theory, spillover-crossover model