文化原型与器物进化的关系互证

2024-01-09熊承霞

熊承霞

人类文明从可见的艺术层面可以追溯到各种代表文明进程的文化物中。这些文化物有些代表纯粹的工具理性,有些表述审美程度、精神意义、信仰习俗等,其发生史关联着生态原型基因的文化转向和象征意识的中介承载。受人类高层次先验能力的引领,人类先天具有不同于一般动物的特殊心灵原型,主导审美、良善、秩序、正义等理性思维,面对自然生态原初原始的意象,人能够依据先验理性对自然性原型进行“形”的筛选和特质的提取。总结其规律,即呼应人的诉求,产生创意设计的欲望。在人类过往的历史中,各种工具、器物、交通、建筑等可用的“物”,之所以被创造,就是受到人类依据生存需求,提取自然生态原型组构物器的形态与结构,再植入心灵原型的审美、寄托等主观意愿。而表征文化意义,使原型物超越生产技术层面,上升到艺术哲学层面的文化原型。文化原型反映着一个民族的集体性创造智慧和思维观念的发展,形成用代表性的已知物像形式表征文化亲缘的关系,代表历史记忆中众多非凡的设计,显示出可见的生态性原型与心灵原型共同作用的结果。同时,物器最初的功能特性,培养人们在长久使用中的惯习,并将习得的观念通过神话叙事、文字修辞等方式进行积淀和固化,从而“器道衍生”为集体的共性思维。现当代,在各种文化类型极力寻求创造性以表达自身文化观念和情感方法的同时,由各个不同历史时期的文化原型证明和阐释的器物,亟待回溯文化原型的生成属性及其作为中介所承载扩展的内在机理。

一、文化原型的属性

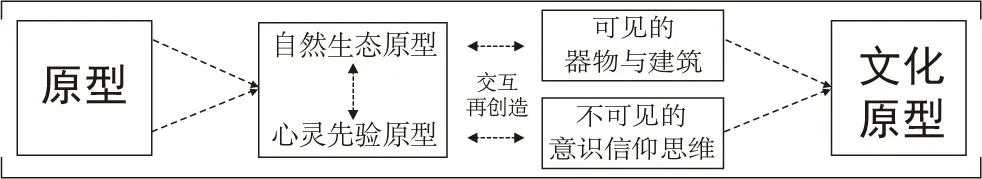

文化原型由文化和原型两层词义构成。原型代表原初的形貌,是被感知的、可见的自然视觉;文化集合了人类精神活动层面的活动整体,其意义在于可转化、承载和阐释,提供文(纹样)与化的方法,即以美学为前提的形式转译未知的、抽象的思想层面的概念。原型是原初的形貌,人与自然对象各有原型,除外在的形貌之外,人的原型还包括内在的先验感知。在柏拉图最初提出的原型精神概念中,是用理式表述自然和心灵两种原型,可感觉感知的事物只代表可理知的实在(形式)世界的影像。在形式之外还有一个与身体同一性的“灵魂”,既包括质料性的运动(生长、位移等),也包括非质料性的运动(情感、感觉、理智知识等)等要素[1]。康德将此先验可理知形式表述为“具有而未意识到的观念……这部分只让人在其被动部分作为感觉活动而知觉到”[2]。获得原型感知的主观意愿受心灵支配,通过人的心灵意识获取自然原型的规律。这里感知凝聚了一种思维活动,催生自然性原型通过人的心灵原型的倾向性筛选而有意识地产生创造行为,并最终将自然原型按照人的意愿设计演化为可用、好用与多用的人造物像,从而为物器的“载道”和“启德”做铺垫(见图 1)。

荣格将人类先验意识描述为集体无意识,他认为无意识心理不仅古老,而且能够延伸到未来。它形塑人类,像人的身体一样是人类的一部分,它虽然在个体身上是短暂的,但是在集体身上却历史悠久[3]。荣格强调心灵原型先验预判功能的同时,也强调心灵原型对自然原型支配后生成的文化原型,具有培育和固化集体意识的潜意识功能。荣格的理论实际从柏拉图的“心灵理式”而出,聚焦古老的心灵意识的内部精神呈现。荣格的理论最先被文学批评吸收和再分析,其中弗莱在《批评的解剖》中阐释原型和文化原型的相互关联是联合的群体(clusters),有着大量特殊的、靠学习而得的、可交流的文化原型[4]。弗莱强调原型演变为文化原型时,将产生一个建立在普世认同基础上的,可以引发象征联想的符号单位,以及略带程式化的、可以交流的关联域,包括可见的物像与不可见的形而上的观念和意识。

图1 原型与文化原型

以容器(陶器)为例,在湖南西南部的玉蟾岩洞穴发现了约 1.543—1.83 万年间的陶器[5]243。陶器不易携带,较为适应定居的农耕生活。湖南道县玉蟾岩遗址发现了距今 1.2—1.4 万年间的水稻谷壳实物,是我国迄今为止发现的最早的古栽培稻实物,可见我国对水稻的栽培可追溯到万年以上[6]。可以肯定这一区域的先民曾有过相当长时间的定居生活,加上其他考古资料介绍的水稻谷粒的出土,可以判定生产陶器的目的是储存粮食和水。中国水稻的训化沿长江中下游进行,在距今 1.1 万年前完成,水稻种植提供了一种最大范围的同类型植物的种植,确保先民远离猎食移动式的生活方式。社群式定居生活促进陶器产品化,催生出器形的设计和器壁内外纹饰的表达。先民以陶器为载体释放先验的、感悟的情感,使之成为装饰在彩陶上的艺术线条和美学图案。在 5000—8800 年间的早期文明聚落中,几乎都有粗拙、豪放的装饰彩陶出现。一件陶器只要器形完整,就满足使用需要,在其上绘刻纹饰肌理,目的只有一个,即文化思维的不断启蒙。康德提出一切知识都以经验开始[7]。人的身体在劳动支配下完成整个人体系统的发育,思维的培养同样如此。在制作实用器具的过程中,手和心脑合作,心灵意识指导手中抟制的陶器,朝向比例均衡、线面和谐的效果发展。彩陶不仅代表新石器时代先民的非凡创意,其造型结构形意、装饰纹饰表征提供给后世以“形”与“意”的方法论,成熟定型的彩陶器培养先民功能以外的思维表达,启发诸如美善、平衡、秩序等形而上思维的探索,满足先民以器为“中介”承载其综合的文化观念,代表人类第一次实现完全改变材料性质的重大文化革新,以及精神意识与造物活动的融合。彩陶器用外在形态及其内外壁的符号表征,透过器用形塑了一种与其时代相适应的文化观念。因此,彩陶器具有代表新石器时代文化原型的生成贡献,制作器具的历史见证了文化思维的发展历史。

但人的先验能力并非一成不变,受到新的场域刺激会继续引发创新性发展。《周易·系辞下》记载,伏羲氏“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”[8]304。人们创造的物质对象在提供给人们使用惯习的同时,也帮助人们建立文化意识,指导并完成人们心灵高层次活动的持续开展。

值得一提的是,本能行为也能驱动感知。但本能行为如果缺乏某种心灵的高级识别与支配,也就无法在感知的同时,进行高层次的转化、提取与再创造。正是高层次的再创造促使原初的原型递升为文化原型,就如陶器在没有成型之前,不过是一堆黏土,先民偶然发现高温能使泥土硬化,这一发现促成了制陶技术的革新。同时,制陶也催生人们体验烧制前黏土的柔性,与烧成陶后的坚硬。先验的原型感知与实践中的技术叠合,逐渐使器物成为上古先民讲述“一切社会现实”的载体,由此推动了“观象、取象、成器、通神明、类万物、尽圣人之意”的器物文化繁荣[9]。在陶制冶炼过程中,更多的思维和观念随之受到孕育,人们由此观照而凝聚为以器“启道、载道、弘道”的经验。

二、器物原型的设计与进化

陶器获得持续转化代表的是最初的容器,得益于自然界相关对象的联想。可能源于一个自然的水坑、以手捧掬水、有空间体的动植物的启发,如葫芦、盘瓠、贝壳、种子等。追溯“器”的形态原型受这些形态的驱使,先民拟形捕态得到造器的灵感。此阶段的关键是选型,而选型的标准受什么支配?如何创造出优越于自然原型的人造形态?在实现原型功能化的过程中,先民必须借助心灵美学层面的原型感知、捕捉自然对象具有的超越人的特殊能力,有计划地提取对象的关键部位,拟态仿生原型并校正形象,再依据当时已掌握的原始技术,塑造理想化的形态。这里的原始技术除了石木器制作经验外,主要是火的使用。经火的煅烧,泥土从自然属性走向了陶的蜕变,获得不同于自然的文化原型之器。

之所以将彩陶作为该阶段文化原型的代表,是因为陶器是新石器时代的非凡设计,展现了设计学的系统思维,从了解黏土性能、去除黏土内部杂质,根据自然意象形塑理想的形态比例。施加恰当的火候,细心守候黏土的破裂或爆炸等淬变。同时实施美的比例,用雕刻、绘制的方式完成对边框、把手、底座等独立环节的塑造,再固定到容器身上。最后还要将描绘的自然界现象,形成遍布在陶器上的各类符号视觉[5]253。这就进一步说明,功能性陶器代表着原始科技的创新,体现着史前先民野生造物能力走向有意识人工塑造对象,配置文(纹)化的开始。文化变化的源泉承载在造器的创新上,陶器有别于其他从石器而来的工具类型,有着容纳、收藏的器用空间特征。

先民借助彩陶得心应手地深描可见的自然景观,人的心灵本身就先验存在较高思维层面的不可见“理性”,这个理性帮助先民感受自然界的花叶、日月、鸟蛙等具有秩序规律性的对象,规律的秩序成为先民视线中的特殊性意义。贡布里希在《秩序感》中分析,大量的装饰中运用了“位置的加强”,构成图形的秩序力场[10]。有规律的自然对象形成重复性的图形“力场”,先民以此投射出生命化的意义。对规律性对象的捕捉和演化,成为彩陶时期先民乐此不疲的表现对象,构成这一时期固化在彩陶器壁内外的纹饰组合,即水平排列的二方连续、上下组合延展的四方连续、以器为图形限制的纹饰配置法则。由此,彩陶容器在器形上完成了初步的几何形态的选型,在反馈心灵美学意象方面,彩陶器的各个部位有效地走向以纹饰叠加表征意义的状态,并具有作为造型器物方面的文化原型,提供后世有关器物及其图像设计追溯的范形。“技术发展虽然推动了设计造物,但材料、技术、工艺都不是器物设计的决定性因素,而是被选择的对象”[11]。如何选择取决于先验心灵原型,也就是心灵中已有的意象支配先民非凡的表现力。从陶器造型来看,先民更愿意塑造饱满、浑圆的形态,这可能源于从卵胎原型中建立的审美。从陶器装饰出发,先民选取的植物类型有柳叶、花卉等,动物最常见的类型是蛙与鸟。自然界的动植物数百亿件,被先民选择是有意味地宣告某种观念。陶器此时既是实用的物,又是传递观念的物。陶器上的装饰既是物的美化,又是以物为材媒的心性意识表征。

有关彩陶的文(纹)化,学者有诸多见解。王仁湘特别强调了庙底沟彩陶代表的艺术浪潮:“庙底沟人已经创立了体系完备的艺术原理。在艺术表现上体现最明确的是连续、对比、对称、动感与地纹表现方法,而成熟的象征艺术法更是庙底沟人彩陶创作实践的最高准则,它应当是当时带有指导性的普适的艺术准则。”[12]因此,陶器提供了贯通器与文(纹)、物与心灵的类比,是后世造器与纹饰的文化性原型。

需要说明的是,彩陶器作为文化原型还提供了贯通在“器”上的空间装饰叙事体系。其一是中心与边缘聚合的装饰表达。一部分以彩陶器口为中心,向外辐射,功能的口成为器身装饰的原点,并以此为点辐射在器身,整体构图产生了“四方连续”的图案结构。比如,河南邓州八里岗遗址出土的庙底沟文化时期花瓣纹彩陶罐,就以花为媒彰显“华”彩,五瓣花纹的任何一瓣也是其他花瓣的成员,构成相互交构的花瓣连续。另一件马家窑文化时期的旋涡纹尖底瓶,是用柳叶纹组合为数列交互的中心(见图 2)。这些中心式发射投影在彩陶器上的花卉极具文化意义。从图案的花纹分析,庙底沟彩陶图案华族的含义应该辐射到红山文化中去了,可以看成是华族“遗传密码”[13]。有专家考证庙底沟彩陶花纹图案为“华胥履迹生伏羲”的花神图腾神话,认为“华胥应是华族先祖的花神名”,庙底沟彩陶的玫瑰花和菊花正是华族的图腾[14]。另一部分是从口径开始扩延的同心圆,形成自内向外扩散的分层结构,每个层面被作为有效的连续纹饰区。这个构图产生了贯穿器的上中下甚至内外的二方连续样式,在现代设计学的基础课程内,这些样式被称为平面构成,即重复、渐变、均衡、近似、发射、对比、肌理等。从这一特征出发,中国的设计学基础实践早在新石器时期已经成熟。

其二是对圆融类容纳空间器的造型认知,形成彩陶容器用类似肚腹结构承载内容的意图,这个结构和众多有生命体的原型相似。如青蛙、鸟、洞穴、窝棚、甚至人的腹腔,尤其是孕育状态的母体,均投射出一种“生命”的容器原型。太阳、鸟和蛙鱼在彩陶器中描摹最常见,其中鸟的形式,影响到红山文化中对太阳鸟的延续,伴随陶器的传播,其纹饰造型成为先民竞相模仿的一种美学形式,而纹饰也推动了艺术场域。据苏秉琦分析:“红山文化早期的彩陶中,经常可见与庙底沟文化有关的花纹,但绝非庙底沟式彩陶的再现,而是表现为与红山文化固有纹饰融合后的一种新的彩陶面貌。”[15]因此,彩陶器是先民有意识摹仿生命形态,探索生命力量场的开始。先民将美的纹饰附着其上犹如装扮自身,投射为一种场域关系。正是在生命容器的拟态塑造中,“器”与“道”之间开始了最初的有意识并置。

其三是整体与局部的设计方法。以添足陶器为例,当彩陶被增添三足时,意味着器形的新创造。“承托”式不同于以往的完形结构,这种结构更具有动感的空间认知。上部的器身仍可当作一个生命容器,下部的三足支撑出另一个“虚”空间,虚实空间体同时存在,这是一种设计结构的复合。因此,从新石器时代的彩陶器出发,考察设计造物中的形态,彩陶时期已经完成对容器造型基本样式的塑造,同时也形成了纹饰图案的基本理式,奠定了后世设计进化的基础,为物器超越本体走向表征的理性程度提供了实践语言。

三、文化原型与器物进化的互证关系

彩陶器型和纹饰原型源于自然界以及以手掬水的形态联想,当其经过火的洗礼后成熟为彩陶器,并以器身的装饰投射先民的文化观念。彩陶技艺在新的技术和文明的催动下,转向更为精细的容器制作。可见,文化原型是基于生物生理基础的表达和基于集体意识下的文化象征。人的生物性和文化环境的互动产生了文化原型[16]。因此,彩陶技艺既可视作一种文化原型的定型,又可视作场域关系养续的开始。

(一)作为文化原型器的场域关系走向权力的分配

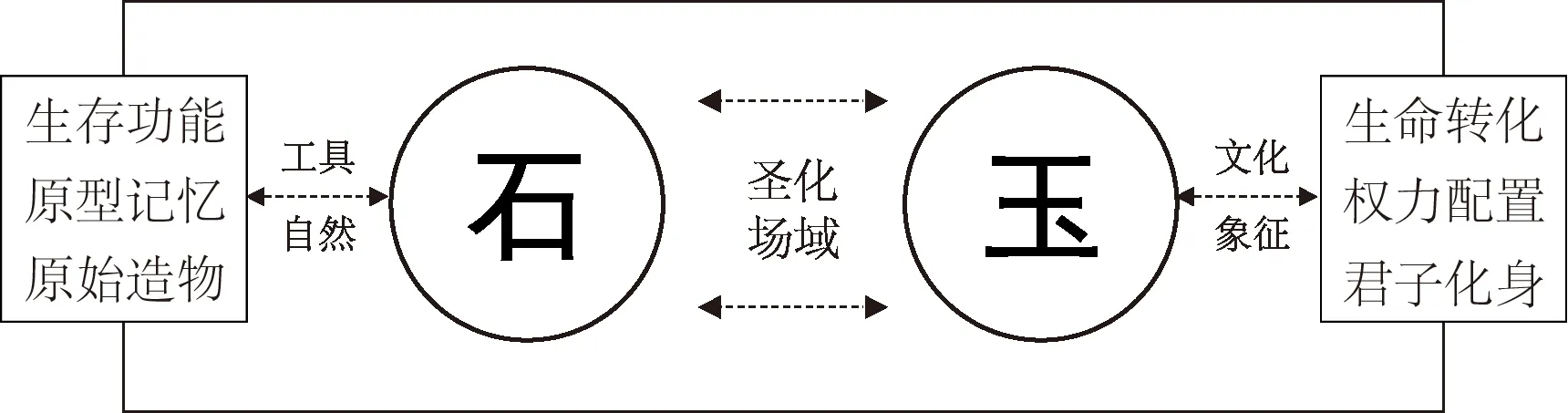

在心灵原型意识的主导下,人们将观念融合进器具,赋予器具以意义和美学价值而形成了器物的场域关系,成为表征权力的控制性工具。这类工具也反映在新石器时代的玉石器生产与加工中,从功能角度上考察玉石器,并非用于直接的劳动生产型工具。玉石器的工具用途甚至不如一块普通的石头,却受到人们的疯狂追逐,原因是玉石工具叠加了人类的先验感知,驱动求美观念的生成,并将美感圣化后叠加在玉石上,使得玉石超越其本体价值走上象征层面。美国著名脑神经学家奥利弗·萨克斯(Oliver Sacks)曾指出:“在强烈的神秘感和虔诚的宗教感里共同包含的神圣感,一定有其生物学的基础,他们像审美观一样是我们人类遗传的一部分。”[17]先民凭借理性原型扩张玉石的神圣功能,用于求解自然现象中的“异像”,应变族群发展中的新问题。毫无疑问,被驱动出的神圣观念激发了玉石造物设计的新进步,以“神圣”之名进行创造性设计,并受神圣原型的心理驱使,先民投入极大的虔诚心理打造超越美学意义的圣物(见图 3)。

图2 陶的文化形塑

圣化的玉石关系可用布迪厄的场域理论进行理解,布迪厄认为:“一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络。”[18]133-134个人行为和群体行为在一个空间或场地中产生联系就构成了最初的场域关系,玉石场域包括物像环境、心理环境,这些因素的集合架构为一种网络。从这个角度探寻连接古今的玉石信仰观念就很清晰,可以解释自新石器满天星斗的文化遗址开始广泛流行玉石器的缘由,这也是考古大墓中总是出土玉石器的原因。因玉石器代表了最早期生命原编码的作用,先民用此解读生死、神圣、美学、精神等观念,彰显权力支配,更重要的还作为一种存在标准的代替物。由此可见,玉石器与陶器尽管有着不同的结构形态,但在承载功能方面有着统一。前者是纯粹原始神秘力量的继承,后者是器形纹饰与内在间性意义的分配,两者均是中华文明变迁征途中传播最久远的文化原型。

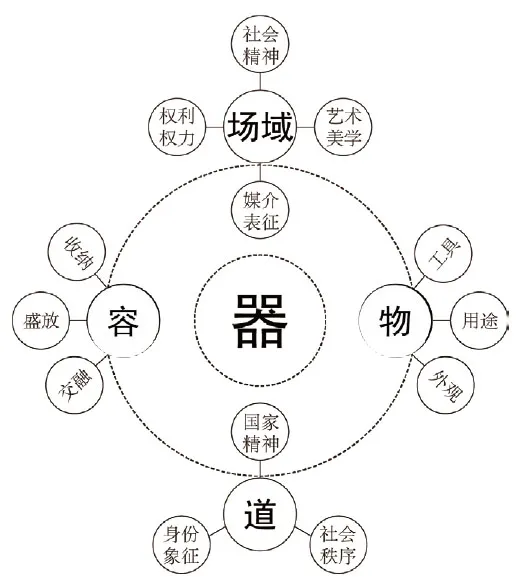

需要强调的是,文化原型具有递进迭代功能。英国皇家学会研究员、剑桥大学著名数学家、天文学家约翰·D· 巴 罗(John D.Barrow)从生物进化论和生命科学的角度对人类集体文化遗传进行了解释,他认为:“我们所具有的直觉和内在倾向,带有我们周围环境的共通特性的印记,也带有我们遥远祖先的印记。”[19]器的符号叙事并非纯粹的形态,而是有众多延展的容器。器的最初原型不可能脱离本体功能,经过以器盛物、以器释美后,器逐渐走向以器拟礼,从礼仪出发彰显目标(道路),因而转化为“器道融合”(见图 4)。

以玉石器组成的场域权力观念,同样遍布在彩陶器、青铜器和瓷器中,商周时期青铜器“鼎”已经从本体的厨具中游离到“权力制度”的象征层面,用列鼎架构出“对场域某个特定局部的垄断”[18]137。通过“器”创造了场域关系的差异,维护了制度化的空间“壁垒”标志,并且培养出社会普遍认同的惯习,以至于鼎(器)从个人禀赋上扬到国族性的资本支配,作为隐而未发力量间的角逐空间,最终走向“道”的承载。在中国,器往往与“容”和“道”组合,前者从形态功能出发,后者从意义出发,最终转化为以器量人之器量,并以大器和小器形象地表述个体内在的精神和文化等,目的是依循已经形成的场域权力支配带动的“观念”投射。《周易·系辞上》说:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”[8]312借助“器”表述对某种附加的认知,即“道”和“器”的关系也就体现着道和术的关系,转移到普遍的“共同功能的取向”。《礼记·礼器》开篇明确了这个共同功能:“礼器,是故大备。大备,盛德也。”[20]既然“器以藏礼”,那么制器便返身到塑造人的行为和思想,这影响到器的造型设计。陶器以圆为态的造型解决不了日益对权力支配的诉求,因此,青铜器开始方圆有别,开始以圆鼎象天、方鼎象地。两种绝对权力表征的器走上神圣的祭坛,用圆鼎盛“犊”祭天示为天覆,以方鼎盛谷示为地载万物。除此之外,《论语·第二章·为政篇》载“君子不器”[21],再次升华人格化的“器”,所谓君子不器,其人格力量已超越“器”的本体限定,通过寻求“修齐治平”的哲学意蕴,而发挥“器”比拟的大能量。

图3 超越原型的石头

(二)作为文化原型之器促进定居模式及社会分化

图4 器道的融合表征

心灵层面的记忆痕迹受外在环境干扰效果的不同,创造性显示在能力“物”上。一些是普通的物,一些是意义的物。普通的物仅是生存过程中功用性的设计,也具有系统化特征,如劳动工具的系统、饮食器具的系统、交通工具的系统。另一些经典意义的“物”表征了一定的审美和精神的意义,代表某个对象高度成熟化的文化属性,其建立了一种统一的文化理式。作为一个国家或民族文化群体,在长期生活实践过程中积淀出共有记忆、民族文化心理和精神的产物[22]。因此,器物摹仿自然生态原型抟土为型,经过火的洗礼成为陶,具有引导文化叙事的功能。从储存粮食的器具开始,器被发展成彰礼载道、作为社会层次分化的表征物,不仅促进先民选择以定居为主的农耕生存模式,而且满足先民对国家和社会更广泛发展层面的表征诉求。器又犹如另一种叙事空间,正如苏贾提出的“第三空间”概念,支撑“思想、事件、表面、意义的不断转移和变换的环境”空间[23]。作为改变人类生存环境的他者化方式的载道之器,克服了简单的二元论模式,在第一空间(物质性)和第二空间(表征性)的纠结与对立中,第三空间作为一种他者形式而出现,一种空间想象的“第三化”产物[24]。从而器组构成网格场域空间并改变人的生活空间,也就意味着器作为载道的媒介,早已从普通功能层面游离到说明、沟通和表达意义层面,改变了人与人、人与场景的直接交流模式。器成为不在场的文化象征工具,一种新模式的“载道”空间意识适应于“历史性—社会性—现代性”的文明进化逻辑,器具所表征的文化原型也就具有论证设计进化中的实践经验的作用。

文化原型的意义是对文化圈内部的认知统一,认知范畴的多样且随文化物的范畴所统一。也即由附着在造物及造物的成果中实现文化的诉求,当反映为社会伦理时就是一种有着化育为伦理作用的文化原型;当表达为艺术存在美时就是一种以艺载道的文化原型;当表述为政治国家道德就是一种整体国家遵循的“以器载道”。以器启道、文(纹)以化德,扩延人性道德和信仰是中华传统文化的整体导向[25]。从这个结构脉络回塑中国古代历史中造物的进化成就,其一是金属冶炼实践催生的青铜器技术,在求索原始科技、适应外部环境生存法则的双向条件之下,作为新生的技术变革,青铜器的器物与纹饰原型显示对彩陶文化的继承。其二是木器技术的发展,一种由生器涂浸在木胎上的漆器。漆器的工艺以楚国为盛,唐时远播至日本以及越南,现与日本国民仅首字母区别的“japan”表达的是日本漆器的意义。可以说玉石、彩陶、漆器、青铜器、瓷器、木作等是凝聚为“自然性原型”和“灵魂性理式”的美善的文化表征,代表传统中国借助这些造物彰显其文化诉求和主张,最终凝聚为中国古代的思想智慧。一件器物竟隐喻一个国家的形象,足见器物作为文化原型的重要文化表征功能。明代《髹饰录》中收录了中国古代制漆的全部智慧,在这之前,先秦技术文本《周礼·冬宫·考工记》中表述“漆也者,以为受霜露也”。可见,此时期漆艺的装饰和保护功能得到重视,已经广泛涂刷在车辆、工具兵器的把柄、器物、案几等物品上。遗憾的是,漆器未能在本土继续转化与传承。追溯器物最持久的文化是陶瓷方面的成就,东汉已有青瓷,发展到宋时已是经典的器物美学体系。笔者曾就“器以载道”的造物智慧撰文“由玉而瓷”的传播路径中,成就出由造物表征的“玉成中国”文明体系[26]。中国的形象最后凝聚在大写“China”和小写“china”瓷器之中,这正是一种集体无意识文化原型的继承。按照列维·布留尔的解释,这种“集体表象”是留存在集体中世代相传的深刻烙印,将引发集体内部每个成员对客体产生尊敬、恐惧、崇拜等感情[27]。可见,当人们通过自然原型将心灵中感悟美的智慧凝聚为文化原型时,该文化原型将转化为集体共享的智慧。

在器物成就方面,中国贡献的智慧以文明持续为表征。在人类动荡曲折发展的数千年历史中,中华文明绵延而更新,其中社会性普世作用的文明之道承载在“器”中。传世经典《尔雅·释器》记载了中国古代治器的成熟:“金谓之镂,木谓之刻,骨谓之切,象谓之磋,玉谓之琢,石谓之磨。”释曰:郭云:“六者皆治器之名也。”[28]每一件器物的生发同时受到自然原型和心灵原型的启发而定型为文化原型。文化原型也不是最后的终结,而是作为观念思维转化的可见对象,作为文化同类项持续发展的基石。嵇康《琴赋》中有言:“思假物以托心。”创新才是记录每个时代不断前行的轨迹,不断折射出所处时代的社会文化现象,而造物是为所处的那个时代专门量身定制的哲学文化思想的物质载体。

四、结语

当自然性原型与人的心灵相融通,并被心灵原型识别、提取并创造性地转化出人造物器,不仅解决了基本层面的生存问题,而且开启了以“物器”培养、层累、置入意义的符号创造阶段。自然原型作为符号的价值首先从一般表层结构中游离而出,并作为符号意义进入思维转化的深层结构中,组成人生存的深层文化内涵的意义系统,阐释人生存世界中的各种形而上的问题,诸如美、善、国度、权柄、荣耀等,人的观念和意识由此得到统一。最后,物器的使用培养出一种惯习,渗透积淀为哲学、历史、文学、艺术中经久流传的文化原型。从原型到文化原型的转变过程,可以被理解为集体无意识的外化和符号编码的生产过程。这种文化原型具有美学化、艺术化的象征功能,成为中介(媒介)的所指,能够对生存世界“文而化之”。当前在文化复兴战略中,文化寻根的意识超越以往任何时候,追溯文化原型表征的造物进化思维,恰是寻求古老中国思想价值体系的现代共生。

综上所述,当选取代表性文化遗址的器物进行“回溯”与“还原”比较时,可以发现器物一方面保存对“材美工巧”的记录,促进文化思维的成熟;另一方面每种古代流传下来的器物(文化原型)都是其自身文明历史的见证,并作为进化特质的基因库优化着文明机制的更新。因此,器物“载道”既表述了一般意义层面的功能技艺和形意,也阐述了作为“文化原型”器物的“载道”,代表一个文明体所凝聚的深层文化基因,这种超越本体文化的集体意识赋予了该文明体强劲动力。因此,仅以形而下的陶器为例,陶器作为先民第一件空间叙事的器,不仅是设计进化的基石,更是中华文明持续进程中的场域关系,其辐射的影响至少反映出以下三个层面的进步:其一,思想观念。设计系统的启蒙,材美工巧与天时地利的结合,社会分工、材料识别、技术中的技术;其二,陶器的广泛制作。陶器的重量和易碎的性质,一定程度上决定了相对固定的农耕定居生存模式;其三,陶器的制作和装饰方法推动以陶为艺术场域关系的协同,实现陶器的自我指涉,且固化为“载道”之器。当形而下的陶器满足人的使用功能之后,随着惯习培养的则是“器”的转化,也就是陶等“器”物,跃升为形而上的文化“载道”之器,成熟稳定的“器”从其功能本体出位到“文化原型”的功能,用“文化原型”的器持续完成对生存境界的潜移默化,执行不可见的社会伦理、精神信仰、审美思维等方面的意义共享。在当前全球化的文化认同影响下的文化认知,亟待以文化原型的再实践,构筑起传统文化物设计中的现代性表述。