元代西辽河流域民族融合问题初探

2024-01-08刚什辉贾淑荣

刚什辉,贾淑荣

(内蒙古民族大学 历史与旅游文化学院,内蒙古 通辽 028000)

民族融合是社会历史发展过程中多民族杂居状态下的必然结果。目前学界虽对元代西辽河流域民族融合问题有所关注,但除申友良所撰《辽金元时期东蒙古地区的民族融合》[1]一文外,鲜有以该区域民族融合为中心议题的学术成果发表。基于此,本文拟以元代西辽河流域民族融合作为研究对象,结合时代背景对融合过程中的具体表现加以剖析,形成区域民族融合问题的整体性认识。

一、“变动”与“重构”:区域民族人口流动及其分布

辽金两代为充实“内地”,曾将大批民族人口有计划地迁往西辽河流域,与该区域原居民族形成了相互杂居、聚居的生存空间格局,民族交流维度得以显著提升。但受金元鼎革影响下的区域民族实际已然发生了新的变动。

(一)固有民族的变动

金朝统治期间是契丹人发展的低谷期,他们不但受到了女真统治者的层层压制与束缚,最甚时还被施以“辽民一户,以二女真户夹居防之”[2]的极端管理。但此局面很快便为金元战争所搅乱,契丹人也由此再度迎来了发展的活跃期。耶律留哥趁机率先“起事”,数月间便拥众十余万,但其队伍内部却因“臣服”还是“独立”这一关系民族前途的问题而争论不休,最终导致了大部契丹人东走高丽群体区域迁移事件的发生。留哥对此无力阻止,仅带残部两千余户徙居于临潢府(今内蒙古巴林左旗)以避,后随辽西局势稳定再徙广宁府路(治所在今辽宁省北镇市)以居。而流散于高丽的契丹人在各方势力联合围剿下也渐已穷途末路,除少部被高丽置于“契丹场”外,大部契丹人最终回居于故地。丛佩远先生认为“这批契丹人在元中叶左右便基本上已融合到东北其他民族之中,且主要是与蒙古族融成了一体”[3]。

金代女真人曾以猛安谋克镇戍各地以加强自身民族统治,据学者统计元代西辽河流域内至少有四个猛安谋克建制遗存[4],是该区域女真人大批存在之佐证。但受金元战乱影响,西辽河流域的女真人也呈现出“南迁”和“东移”的发展趋势。“南迁”之事在《金史·完颜合达传》中就载有:“(贞祐)三年(1215),授临潢府推官,权元帅右监军。时临潢避迁,与全、庆两州之民共壁平州”[5]。可知尚处于金朝治下的临潢、全州(今内蒙古翁牛特旗)和庆州(今内蒙古巴林右旗)所属居民在蒙古势力威胁下有过内迁并侨置于平州(今河北省卢龙县)之举,推测其中所迁女真人数量当不在少数。“东移”则是因蒲鲜万奴在筹建东夏之时曾影响并裹挟走部分原居于西辽河流域的女真人。以上两次变动共同造成了区域女真人在人口数量上的缩减,周爽在其论著中曾对仍留居于原处的女真人做过推断,认为“随着汉化程度的进一步加深,这部分女真人逐步失去其本民族特征,并最终融入汉民族”[6]。

(二)新晋民族的变动

蒙古人迁入西辽河流域的历史进程与大蒙古国分封制度紧密相连,是蒙古帝国巩固新生政权的有机组成部分。具体而言,“五投下”迁入西辽河流域的历史进程可分为前后两个阶段: 太祖于1214年“甲戌分封”时将弘吉剌、亦乞列思二部分封于此,而其余三部迁居西辽河流域则是世祖进行地方势力再调整之产物。总之,“五投下”在西辽河流域内的分封格局最终形成时间应不迟于世祖中统末年。其各部在西辽河流域内封地主要分布情况如下:弘吉刺部受封地在今锡林郭勒盟东南部、赤峰市中北部和通辽市西北部一带[7];亦乞列思部封地当在今科尔沁右翼前旗、右翼中旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、懿州等地,即今西辽河中游南北地区;札剌亦儿部原驻昌、抚二州(今内蒙古太仆寺旗)附近,后因上都(遗址在今内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗)营建进而东移至大宁路(治所在今内蒙古宁城县)西部及南部地区;兀鲁、忙兀二部迁移后的封地大致在懿州(今辽宁省阜新市)至老哈河间的大宁与广宁府两路的北部,亦即今大凌河中游以北地区[8]。该分封格局形成的直接结果就是大批原居于北部草原的蒙古部民随从其所属贵族封君迁居于西辽河流域,构成了元代漠南蒙古聚居区的东部主体。

色目群体在元代之前几乎未与西辽河流域发生过直接关联,但元代空前“大一统”却贯通了东西方间的交流,为色目人的流入带来了便利。元代色目群体流入西辽河流域的途径有以下三种: 首先,元廷通过吸纳色目人参与地方治理,在区域政治层面发挥作用,诸如撒吉思、塔本和廉希宪等人,且其家族成员中仍有后续任职于此者。其次,以军队镇戍或屯田形式进入西辽河流域,并在区域军事及经济层面上发挥作用,此类中尤以钦察和阿速人的表现最为典型。最后,作为元廷赏赐宗王的“礼物”而被赐予。如宪宗六年(1256)冬就曾“以阿木河(阿姆河)回回降民分赐诸王百官”[9],域内蒙古宗王亦当在赐封之列。虽流入途径有异,但色目群体在进入区域后均不同程度地与域内其他民族相接触以致呈现融合端倪。以阿速人为例,其在元亡后随蒙古北徙进而成为明代蒙古右翼之一部,即拥有二万余众的阿苏特部[10],最终实现完全意义上的“蒙古化”。

辽金时期的西辽河流域就曾因汉人群体迁入进而呈现过高速发展状态。但此局面却在金元鼎革中被彻底搅乱,区域汉人群体数量也再难统计。入元后鉴于区域镇戍及经济恢复发展的需要,元廷还陆续将内地汉人群体迁至域内并与辽金时期汉人合流,使其群体数量有所回升。但也需理性地认识到“元代东北的汉人数量远不如辽金两朝”[11]这一客观事实。

综上所述,元代西辽河流域民族类型及分布格局相较于辽金时期已发生了剧烈变动,而此变动可由双重层面加以理解:以契丹、女真为代表的固有民族群体在分布空间及人口数量上的缩减,意味着其在民族发展过程中逐渐丧失独立发展意识,转而认同和接纳了其他民族的发展轨迹,开始自觉扮演民族融合“流出方”角色;而处于统治地位的蒙古民族和占据人口、经济、文化优势的汉人群体却实现了其空间区域拓展,并在交流、交往过程中吸收其他民族成分而不断壮大,成为民族融合之 “流入方”。由此,“蒙古化”与“汉化”趋势便共同构成了区域民族融合中的“两极”倾向,对于西辽河流域后续历史发展产生了深远的影响。

二、“治理”与“制衡”:区域官员群体多元民族构成

鉴于元代西辽河流域官员群体多元构成研究缺乏必要“抓手”,故本节拟以辽阳行省长贰官员(即包括平章政事、参知政事、左丞、左丞相等在内职衔)作为“着眼点”进行分析研究。据薛磊所著《元代东北统治研究》一书统计,元代辽阳行省长贰官员任职数共69 人,剔除一人多任情况实际任职有61 人,但可确定民族身份者仅有38 人,具体梳理情况见表1:

表1 元代辽阳行省明确民族身份长贰官员民族比例表[12]

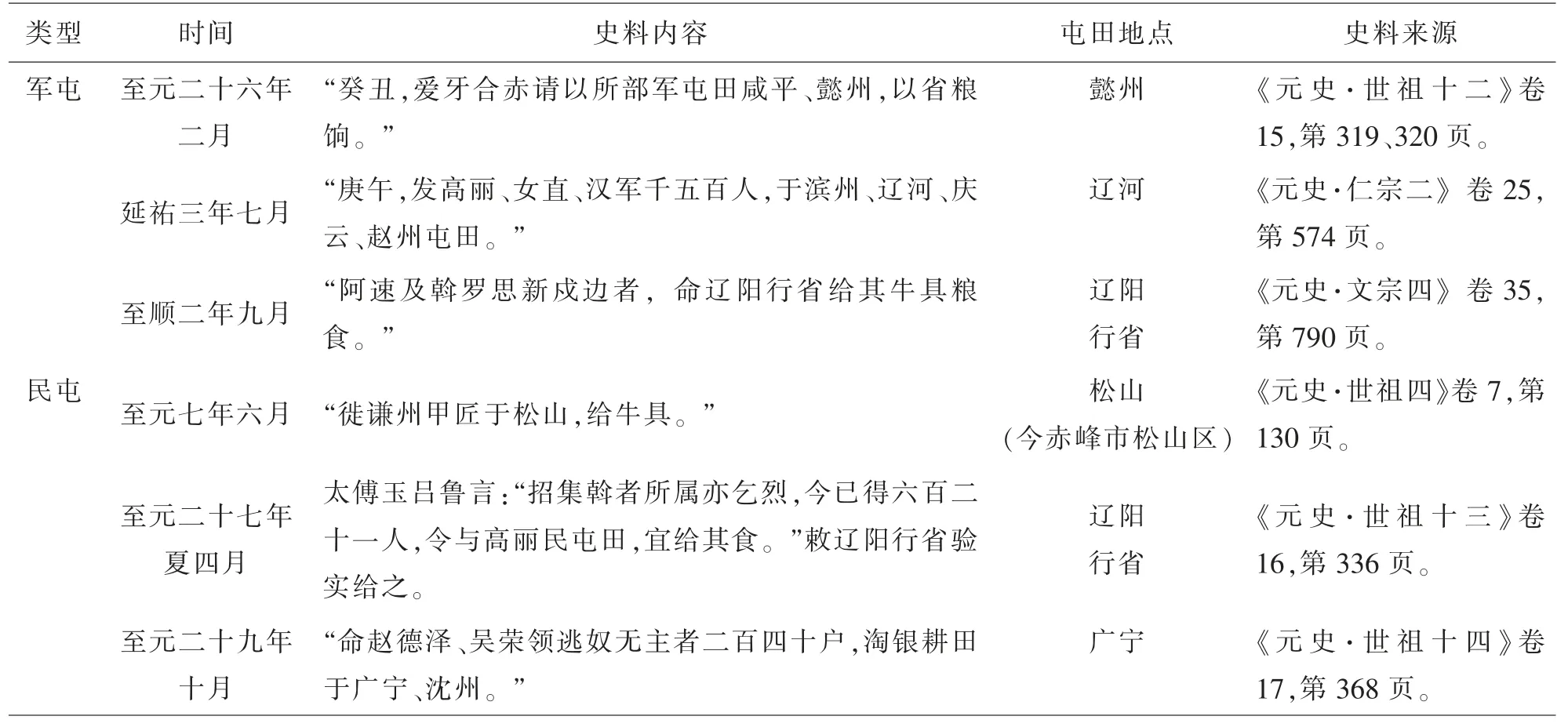

表2 《元史》所散见西辽河流域军民屯田史实

通过表格信息可知:首先,元代辽阳行省长贰官员中形成了蒙古、色目、汉人与高丽所相鼎立局面,且依次呈现出任职人数的递减趋势,反映了元廷在地方统治中以蒙古民族为核心、多民族官员联合治理的典型特征。其次,以札剌亦儿氏和高丽洪氏家族为代表的地方势力,在辽阳行省长贰官员任职中享有特殊政治地位,诸如札剌亦儿氏在蒙古人中占比约达42%,洪氏家族更是在高丽人中占比达50%。再次,以哈散为代表的色目群体在元代辽阳行省地方治理过程中发挥了必要的政治补充作用,哈散本人还因频繁任职于辽阳行省至文宗朝被追封为辽阳王[13]。然后,行省高级汉人官员中籍于当地者仅王克敬一人,多数官员都是在元廷有意安排下进行的外调就任。最后,契丹、女真官员数量为之最少,侧面反映了其自身民族在元代政治影响力下降的客观事实。

总结而言,元廷在西辽河流域地方上层治理过程中采用了多民族共同治理模式,各民族官员之间既存在相互协作也有着权力制衡,实现了元廷对此区域的有效统治。而就元代西辽河流域各民族群体而言,这一有目的、有计划性的组织编排基本满足了区域多民族共同发展的要求,兼顾到了各民族间的利益。此为元代辽阳行省上层权力架构情况,而中下层官员中则将以汉人数量居多,这是元廷在地方治理过程中所必须要依靠的中坚力量。

三、“畜牧”与“耕作”:农牧模式由对抗转化为协调

金元鼎革之际的西辽河流域是为多方势力反复争夺之地,区域所遭破坏尤为严重。元人危素所撰《危太朴续集》中即称,“国朝初用兵,辽东、西最受屠戮,契丹所置州县,多为废城坏堞,野烟荒草,生气之萎,久而未复”[14]。这种境况的出现,一是由于元代“五投下”所属部民迁入,增加了西辽河流域畜牧业人口比重;二是政权缔造者对于农业经济在国家财政上的重要性认识不足,以至出现过“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地”[15]的提议,此议虽为耶律楚材所驳,但却反映了当时蒙古统治上层的真实想法。因此,元初西辽河流域内出现了畜牧业快速恢复发展而农业却举步维艰的现状。

元代西辽河流域农业生产得以改观始于元世祖接受“国以民为本,民以衣食为本,衣食以农桑为本”[16]的重农理念。《元史·兵三·屯田》中“海内既一,于是内而各卫,外而行省,皆立屯田,以资军饷”[17]的记载更凸显了屯田的真实目的。《元史》所列天下屯田中,处于西辽河流域的仅有宗仁卫屯田、大宁海阳等处打捕屯田所与虎贲亲军都指挥使司屯田三处,但散见于《元史》各部分的区域军民屯田史实还有很多,现整理如下:

结合上表内容可知,元代西辽河流域屯田类型大致可分为军屯与民屯两种。就时间层面而言,军屯历经世祖、仁宗及文宗朝而经久不衰,已被视作为军队屯戍之必要活动;而民屯则主要发展于世祖时期,是元初恢复与发展区域农业经济的集中反映。就空间层面而言,屯田所涉之地已遍及整个西辽河流域,范围分布极为广远。事实上,元代西辽河流域军民屯田所起到的实际作用并不仅限于其本身经济产出,而更为重要的是传达了元廷鼓励农业生产的政策导向,这将有助于引导区域脱产民众重新回归于农业生产,保障区域政治稳定及经济发展态势。

综上所述,元代西辽河流域存在先畜牧再耕作的经济恢复发展顺序,且两者之间并不完全同步,直至世祖朝才达至相对平衡状态。元代西辽河流域农牧业经济由激烈对抗转化为协调发展的背后,所反映的是游牧与农耕文明所实现的初步融合,为元代区域民族融合中的“两极”趋向奠定了坚实的经济基础。

四、“贯彻”与“萌发”:区域文教事业发展卓有成效

蒙古民族进入中原初期对于儒学并无太多认识。陈高华先生指出:“只有经过一段相当长的实践之后,他们才能真正认识到尊孔崇儒对巩固封建统治的作用,从而大力加强这方面的工作。”[18]因此,伴随着统治的日臻深入,尊孔崇儒之事才渐被提至国家层面。此后,即使是地处于西辽河流域的儒学教育也得以实质性发展,所涉及的各路皆有儒学繁荣之迹象。

得益于囊加真与祥哥剌吉公主之提倡,弘吉剌在“五投下”中对于儒学的发展最成规模。《全宁路新建儒学记》中云:“全宁之学,始于皇姑(囊加真)、驸马(蛮子台),今皇姊大长公主(祥哥剌吉),秉性深知学用,□熙绍舅姑既往之志,嘉惠斯文,以教道结人心。鲁王(阿里嘉室利)温恭好学,子道以孝,世世舅甥于皇家,福泽讵可涯也。”[19]可见,弘吉剌一连三代领主皆对儒学教育发展予以支持。元代应昌路遗址(今克什克腾旗达里诺尔西南约2 公里)中亦发现有《新建儒学记》,经由学者比对发现两者内容基本相同,反映了应昌、全宁二路儒学教育发展相对同步之事实。

亦乞列思部封地于元中期亦建路治,即宁昌路。该路城址于1974 年考古调查时被勘察发现,其地出土有宁昌路《大元加封诏》碑。其碑背处刻有“将仕宁昌路儒学学正王/敕授宁昌路宁昌县儒学前教谕杜畅”[20]等字,可知宁昌路于碑刻刊凿之时已有着较为完备的学官及机构设置。

元代广宁府路儒学教育发展情况尚未见直接碑刻资料记载,笔者仅据已见内容对其进行初步勾勒。《辽东志·建制志》广宁卫学条载:“元置广宁府路,儒学旧址,在广宁右卫西北,元季毁于兵,国朝设儒学仍旧址焉。”[21]此史料充分肯定了元代曾于广宁府路建立官方儒学机构以施教化的客观事实。其地私学教育发展情况亦可由碑志获知一二,当全真道士杨志谷于世祖初年杖履至广宁府路时,就曾对当地儒学教育发出过“此方雄蓝巨刹,楼阁相望,家庠户序,学校如林”[22]之感叹。此描述固然有夸大之嫌,但亦可部分反映出当地儒学教育发展的实际情况。

综上所述,元代西辽河流域儒学教育发展可谓遍地开花,不仅广宁府路这种自辽金沿袭而来的传统府路儒学教育得以进一步完善,由蒙古人所主导的应昌、全宁以及宁昌路儒学教育也得以萌发。虽其发展程度相较于内地还相对有限,但这对于区域民族群体进一步了解中原文化、形成思想文化认同的作用无疑是相当明显的。思想层面的最终认同必将作用于民众日常,加强区域各民族间的固有联系,是民族融合得以稳定持续进行的思想基础与重要保障。

五、“改姓”与“通婚”:区域社会风气渐趋开放自由

元代西辽河流域由于受到政治、经济与文化等多种因素的影响,“改姓”与“通婚”现象也得以蓬勃兴起。元廷面对盛行于辽金时期的区域族际通婚现象未加限制,仅是颁令对通婚过程中究竟“从何婚俗”这一形式问题予以规范。见于《通制条格·婚姻礼制》条所载,世祖至元八年(1271)二月,钦奉圣旨条划内一款:“诸色人同类自相婚姻者,各从本俗法,递相婚姻者,以男为主”[23]。此法令之颁布实施,无疑为区域民族通婚的合理有序进行更添一层法律保障。改姓之事不同于通婚,因涉及民族仕进这一关键问题,故元廷始终秉持着相对谨慎态度。不过,对于不以仕进作为直接目的的改名行为还是更多予以了认同。元代西辽河流域内的“改姓”与“通婚”事例相当丰富,且彼此之间多存有关联性特征,现就兼具以上特征之典型事例予以展开。

张应瑞为元代弘吉剌部汉人陪臣,其事迹略见于文献记载,幸有《大元敕赐故蓟国公张氏先茔碑》(简称《张氏先茔碑》)与《大元张公住童先德碑》两端碑刻保存至今,为获知其家族情况提供了原始资料。其虽为传统汉人,但子孙却在姓名及婚姻层面上呈现出明显的“蒙古化”趋势。经《张氏先茔碑》可知其家族姓名变化:应瑞及其祖仲贤、父伯祥之名皆为传统汉名,并与张姓所相搭配;但张应瑞子孙姓名却发生了剧烈转变,即“公之子三人:住童、大都闾、全闾”,“男孙三人:曰郤闾、忻都、孛兰奚”[24],皆已将蒙古名字作为己名来进行使用,且姓名“蒙古化”趋势在其家族之中得以世代延续。其家族婚姻情况在两碑中亦有记载:《张氏先茔碑》记“其祖仲贤妻李氏、其父伯祥妻王氏、应瑞本人妻刚氏”[25],皆为汉人间所相婚姻;而《大元张公住童先德碑》中则记住童夫人为忽都替□氏[26],是谓其家族在此代之中进行了民族通婚。张应瑞家族子孙姓名变化的主因应是其本人深受弘吉剌领主信任并身居王傅要职之产物,是其家族后续成员不断延续“蒙古化”的结果,而次因则是与其家族所实现的民族通婚不无关联,如《大元张公住童先德碑》中即明确郤闾与卜(孛)兰奚为住童之子[27]。

所需注意的是,张应瑞子孙所实现的姓名转换是不彻底的,起码就住童本人而言确是如此。住童姓名全称为张住童,此史实可由其碑名明证。元儒揭傒斯曾对这种“汉姓+蒙名”的复合式姓名形式评价道:“(蒙古)无氏姓,故人取名之首字加其字之上若氏姓云者,以便称谓,今天下之通俗也。”[28]可见,这本属于无姓但在其名之前添以汉姓以表“时髦”的蒙古人“汉化”方式,而张住童的姓名转换方向显然与之不同,属于在保留固有姓氏基础上进而使用蒙名的汉人“蒙古化”方式。由此,在元代本有的有姓民族与无姓民族群体之间便形成了一个相对混淆民族畛域的共存空间,“蒙古化”与“汉化”趋势在其中不断发挥着历史影响作用。

元代西辽河流域内亦存有蒙古人使用复合式姓名之情况,即赤峰市庄头营子出土的王笃鲁班墓碣所记其人事迹。该墓碣立于元统三年(1335),记载其生平曾出任过宗仁蒙古侍卫军屯田千户之职,而该屯田情况记于《元史·兵三·屯田》条中,在此不加赘述。就王笃鲁班其人复合式姓名考察而言,正是揭傒斯所言于蒙古名字基础上增添汉姓而成之类型,似可反映元代西辽河流域蒙古人在姓名层面受“汉化”影响转变之史实。墓碣所记王笃鲁班所娶三位妻子皆为汉人,即“可追封北平郡,妻夫人张氏。大元可封北平郡君,妻夫人高氏。可追封大宁县君,妻夫人潘氏”[29]。蒙古人王笃鲁班虽在经济生产、姓名转换以及族际通婚三重层面上均表现出较为明显的“汉化”特征,但在当时历史背景下这一特征所起到的实际作用还相对有限,如其虽任屯田千户之职但却并不直接从事农业生产,复合式姓名特征也未在其子阿都姓名上得以延续。

综上所述,元代西辽河流域改姓与通婚现象并不似区域经济或文化层面上所呈现的“汉化”主导趋势,反而是“蒙古化”趋势在社会层面上呈现出强劲的影响力。元代区域社会层面所呈现出的民族融合表现并未因时代变化而渐加消逝,时至今日,仍有相当数量的蒙古族同胞选择使用复合式姓名及进行民族通婚,社会层面上的民族融合可谓得到了历史延续。

结语

元代所实现的统一是“空前意义上的大一统”,有力破除了原有各割据政权之间存有的狭隘民族观念,促使被政治因素所制约的民族融合重新焕发了生机与活力。在元代西辽河流域范畴内,诸如契丹、女真等民族已逐渐消逝于历史记载之中,转而换以新的民族身份继续繁衍生息,西辽河流域在此过程中给予了其民族存在意义的最后一丝温存。而蒙古民族与汉民族却在元代西辽河流域内实现了长足发展,不仅体现在人口数量层面,生存空间层面亦有所拓展。相较于元廷治下的其他区域,西辽河流域民族融合并未呈现出“汉化”或“蒙古化”一边倒趋势,而是在两者之间达成了相对平衡的状态,共同塑造了元代西辽河流域的“区域性格”。就此意义而言,元代蒙、汉民族群体在历史发展过程中所实现的交流、碰撞等文明交融活动,不失为明清西辽河流域民族融合之先兆。

注 释:

①元人陶宗仪在《南村辍耕录·氏族》部分对色目群体种类有过统计,细分为31 种,其中回回为其一。