结直肠癌远处转移途径的研究进展*

2024-01-08何臻一攀综述王彤敏审校

马 骏,何臻一,李 攀综述,王彤敏△审校

(1.昆明理工大学医学院,昆明 650504;2.昆明理工大学附属医院/云南省第一人民医院普外二科,昆明 650034)

传统病理学认为,来源于上皮组织的癌(carcinoma)主要经淋巴结转移进行远处转移,而来源于间叶组织的肉瘤(sarcoma)主要经血行转移进行远处转移。关于结直肠癌的远处转移起因,主流观点认为淋巴结转移是导致远处转移的关键,其主要途径是原发肿瘤的癌细胞侵袭原发灶引流区淋巴管进而侵入淋巴管系统,并进一步侵入血管,经血行转移扩散至远处器官,这是TNM分期系统的基础,也是结直肠癌根治术必须清扫引流区淋巴结的基本原理[1-2]。然而临床数据发现,清扫结直肠癌引流区淋巴结并不总能提高患者生存率[3-6],甚至部分患者淋巴结病理检查呈阴性,仍可发生远处转移[1,7-8]。这提示结直肠癌可不经过淋巴结而直接转移至远处器官。结直肠癌原发灶和转移灶测序研究也提示结直肠癌存在不经淋巴结的远处转移途径。本文就有关结直肠癌转移途径的研究进展进行综述。

1 肿瘤转移的发病机制

肿瘤的发展是达尔文式的进化过程。不同突变的肿瘤克隆细胞需通过免疫逃逸和克服微环境障碍等机制成功存活,使得驱动突变在细胞群体中不断积累。这将产生不同突变共存互补的多亚克隆病灶,使病灶获得更强的生长优势和侵扰性[9-11]。肿瘤发展的晚期阶段就是转移克隆不受控生长。

2 癌症转移途径

恶性肿瘤转移机制:(1)细胞黏附分子使肿瘤细胞之间的黏附力减小;(2)癌细胞与基底膜紧密附着;(3)癌细胞外基底膜降解;(4)癌细胞以阿米巴运动通过被溶解的基底膜缺损处游出。转移潜力大的亚克隆上述能力更强。

2.1 肿瘤侵入淋巴管系统的机制

随着肿瘤的进展,肿瘤细胞相较于周围正常细胞可分泌更多的生长因子,如血管内皮生长因子(VEGF)-C和VEGF-D,局部诱导肿瘤组织引流区生成更多且更宽大的淋巴管[12-16]。结直肠癌的淋巴结转移是癌细胞通过引流区淋巴管内皮细胞的开放和对引流区淋巴管管壁的浸润破坏,侵入淋巴管腔,进而汇入淋巴结,最后经过淋巴管系统进入血液循环。传统观点认为结直肠癌的淋巴结转移路径是由原发灶的解剖位置开始,经淋巴管系统由远心端至近心端的方向发展[15,17]。临床上据此将结直肠癌引流区淋巴结分为“肠旁组淋巴结”“中间组淋巴结”“中央组淋巴结”3组。

2.2 肿瘤侵入血液循环的机制

肿瘤的增殖和转移依赖于新生血管的形成[18-20]。相较于淋巴管管壁,血管管壁结构具有连续的基底膜及紧密连接的内皮细胞,这使肿瘤细胞更难以侵入血液循环[21-23]。血行转移大致步骤是癌细胞增殖且分泌生长因子,促进周围血管的生成,侵扰并穿过细胞外基膜和血管基底膜,最后进入血液循环[24-27]。

2.3 结直肠癌可能存在其他的转移途径

回顾性研究提示40%~63%的结直肠癌转移患者未发生淋巴结转移,提示结直肠癌可不经过淋巴结而导致远处转移[28-30]。结直肠癌最常见的远处转移器官是肝脏、肺脏,转移路径分别是经门脉系统转移和经腹部淋巴管流入胸部静脉转移。而据研究统计,在60%的结直肠癌患者中,肝脏是主要或唯一转移器官,肺脏转移临床上相对少见。此外,临床中常发现淋巴结阴性患者出现同时性肝转移等远处转移[31]。而传统观点认为结直肠癌主要转移途径是淋巴管系统转移,这与上述统计结果相矛盾[11,32]。

2.3.1新的肿瘤转移途径模型

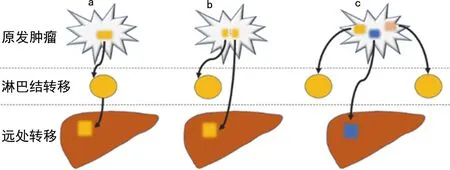

近来流行的单克隆播种转移理论受到了严重挑战,已有多个研究组对肿瘤的转移途径进行了深入探究,出现新证据支持多克隆播种转移[33-34]。NAXEROVA等[35]通过追踪单个高度变异的DNA区域确定亚克隆的起源,分析原发结直肠癌病例中淋巴结转移和远处转移的进展关系。其研究发现35%的病例中远处转移与淋巴结转移共同来自原发灶某一亚克隆,65%的病例中远处转移并非与淋巴结转移共同来自原发灶某一亚克隆,提示结直肠癌可不经过淋巴结转移而导致远处转移,且此过程可经原发灶和远处器官之间的血源性通路传播。由此MARKOWITZ[32]根据NAXEROVA的研究提出假说,存在两种导致机体共存远处转移和局部淋巴结转移的可能:(1)原发肿瘤经淋巴结转移再扩散至远处器官;(2)原发肿瘤分别直接转移至远处器官和区域淋巴结。由此提出原发肿瘤亚克隆转移模型:(1)原发灶亚克隆可经淋巴结转移进而导致远处转移;(2)原发肿瘤的某一亚克隆可分别直接转移至淋巴结和远处器官;(3)原发肿瘤中不同的亚克隆可分别直接转移至淋巴结和远处器官[32],见图1。目前结直肠癌80%的转移复发可在术后24个月内发现,该模型适用于结直肠癌短期内多发转移的情况[32]。目前已有多个研究组通过相关方法再次佐证该结果[11,36]。

a:原发灶某一亚克隆经淋巴结转移导致肝脏转移;b:原发灶某一亚克隆分别经两个不同的途径直接转移至淋巴结和肝脏;c:原发灶内多个亚克隆分别经不同途径转移至淋巴结和肝脏。

为进一步明确肿瘤的转移途径,PEREIRA等[37]利用光转化检测追踪细胞的方法进行小鼠模型实验,发现在肿瘤细胞扩散到引流区淋巴结之前,血液中就可检测到光转化循环肿瘤细胞。再次实验预先切除小鼠区域淋巴结,接种肿瘤细胞,定期切除原发肿瘤后仍检测到循环肿瘤细胞和肺部转移灶。为了证实淋巴结转移与淋巴结血管的联系,PEREIRA等[37]使用活体多光子显微镜,实验发现淋巴结中的肿瘤细胞向淋巴结血管定向迁移,并在淋巴结血管内移动。BROWN等[38]进一步行小鼠模型实验,预先结扎传出淋巴管,将相应的淋巴结接种肿瘤细胞,定期仍可检测到肺部转移灶。上述研究进一步提示:(1)原发肿瘤可通过淋巴结转移进而转移至远处器官,也可不经淋巴结而直接扩散入血管,进而转移至远处器官;(2)肿瘤细胞可通过侵入淋巴结血管,进而转移至血液循环,此路径可作为肿瘤细胞早期进入血液循环的通道。而传统观点认为淋巴管系统内的肿瘤细胞需经传出淋巴管进入血液循环。

2.3.2重建结直肠癌亚克隆转移路线

为了避免因多个不同亚克隆出现在同一转移灶或同一亚克隆出现在不同转移灶,导致难以分析转移途径的情况,多个研究组通过综合分析肿瘤亚克隆的方法,进行肿瘤原发灶和转移灶的测序研究,重建肿瘤细胞转移路径[39-40]。根据上述新的测序方法,ZHANG等[41]对10例结直肠癌患者进行研究,将肿瘤转移网络分为5个层次:原发肿瘤、肠旁淋巴结、中间组淋巴结、中央组淋巴结和肝转移。传统观念肿瘤转移途径即“原发肿瘤→肠旁淋巴结→中间组淋巴结→中央组淋巴结→肝转移”。研究进一步发现3种转移途径:层次间顺序转移(即传统观念)、层次间跨越转移(癌细胞跳过某个或某些层次转移)、同层次内转移(癌细胞在同一层次内转移),见图2。这初步证实了MARKOWITZ提出的转移模型,且发现转移路径以层次间顺序转移为主。目前多项研究挑战传统观念肿瘤转移途径,进一步佐证了新的肿瘤跳跃转移模型[42-43]。

黑色箭头:层次间顺序转移;蓝色箭头:层次间跨越转移;紫色箭头:同层次内转移;粉色箭头:经血液循环和淋巴结血管转移。

VAN WYK等[44]通过医学数据库收集资料,研究提示血管浸润为结直肠癌远处转移的重要危险因素,甚至造成淋巴结阴性的结直肠癌发生远处转移。张成海等[45]收集分析了140例淋巴结阴性的结直肠癌肝转移且不合并其他恶性肿瘤的病例,提示脉管浸润是淋巴结阴性伴同时性肝转移的独立危险因素(P=0.010)。其认为远处转移的基本途径是经过血液转移至肝脏。主要由解剖学特点造成,结直肠癌可侵犯浸润脉管,经门脉系统转移至肝脏,此过程的发生甚至可早于淋巴管系统转移。

3 小 结

尽管目前医疗手术水平已经提升,原发病灶和引流区淋巴结已可以完全切除,仍有不少淋巴结阴性的结直肠癌病例出现术后远处转移。多项研究提示结直肠癌细胞存在除传统转移模式之外的多种转移模式:(1)不经过淋巴结而直接远处转移;(2)在淋巴管系统中不完全按肠旁组淋巴结、中间组淋巴结、中央组淋巴结、更近端淋巴结的进阶顺序进展扩散,可跳过某一组或某些组淋巴结而转移;(3)可通过侵入淋巴结血管导致早期进入血液循环。作者认为结直肠癌的转移途径可总结为层次间顺序转移、层次间跨越转移及同层次内转移。因此,对于术后病理检查提示有脉管浸润或淋巴结血管浸润的患者,即使淋巴结阴性也应警惕结直肠癌的肝转移风险。结直肠癌转移机制的新发现将有助于为治疗提供新的思路。