新媒介使用与农民工权益表达

——一个有调节的中介效应模型

2024-01-05赵玉桥

夏 琼 赵玉桥

农民工权益表达是农民工通过一定渠道向相关个人或机构提出权利和利益要求的过程,农民工权益表达的根源在于权益受到损害。近年来,虽然国家权益保障制度供给不断完善,农民工工资拖欠、工作环境、劳动合同签约等问题都有不同程度改善,但权益被侵害现象仍时有发生,空壳合同、变相克扣工资、任意延长劳动时间等问题层出不穷。有学者指出,当前农民工争取权益的现象并没有减少,劳资双方之间矛盾呈现常态化和频繁化的特点。[1]农民工不断增长的权益需求与权益不断被侵害事实使权益表达成为农民工研究中较突出的问题。

长期以来,农民工权益表达效果并不理想。行政维权的低效、法律维权的巨额成本、媒体的逐利属性,使农民工权益诉求长期得不到有效反映和解决。因此,以电脑、智能手机等为代表的新媒体发展迅速受到社会关注。新媒介赋权理论渐成显学,网络维权[2]、微博维权[3]等研究方兴未艾。可是,随着研究的深入,研究者们逐渐发现,新媒介给弱势群体带来的增权效果有限。在新媒介技术赋权背景下,农民工权益表达现状并不理想。虽然经常遭受拖欠工资,超时加班等权益损害情况,但农民工并没有如理想中一样积极行动维权,反而在遭遇权益侵害时选择默默忍受[4],缺乏表达、低效表达等现象普遍存在[5],研究者开始重新评估新媒介赋权效果和作用。张波认为,农民工新媒介赋权是一个动态过程,它更强调主体本身效能感的激活,是一个受到主体驱动的过程。[6]既有研究已经对不公平感[7]、权益侵犯感知、政治信任[8]等影响农民工维权表达的因素进行分析,取得一定研究成果,但新媒介使用对权益表达的影响极其复杂,其影响大小和发挥作用仍处于“黑箱”状态,比如,各因素间的重新组合就可以组成不同的模型,另外目前学界对维权效能感等因素研究也比较少。基于此,本研究拟通过对全国几个重要城市的农民工调查,试图从权益认知、权益损害程度、维权效能感等角度探寻新媒介使用与农民工权益表达之间的关系,寻找新媒介使用影响农民工权益表达的内在影响机制,为农民工权益保障研究提供有益参考。

一、研究假设

(一)新媒介使用与权益表达

美国政治学家阿尔蒙德等从政治学角度,研究集团或个人提出政治要求的过程,他将这一行为定义为权益表达。[9]权益包括权利和利益两层含义,具有政治和经济双重属性,权益表达是对政治权利和经济权利的争取过程。因此,农民工权益表达可以理解为农民工通过一定方式向相关单位或机构主张自身权益的行为和过程。[10]根据权益诉求的内容,农民工权益表达主要分为两种类型:一是关于利益表达,二是关于权利的表达。利益表达强调获得合理收入的权利,如按时获得薪水,按照国家规定获得加班补助等权益;权利表达强调发展权利,如获得更好的劳动条件,获得更好的劳动保障等。目前农民工权益表达仍然主要以利益表达为主,且有从利益主张向权利主张发展的趋势。[11]农民工权益表达的主体主要包括党政机关、社会组织、大众传媒等,表达方式包括体制内表达和体制外表达两种。体制内表达主要以国家规定的体制内权利申诉机构为主,包括行政诉讼和法律申诉两种方式,并辅以工会、妇联等社会组织;体制外表达主要以体制规定外的方式进行表达,表达形式多样。但研究者发现,这两种表达方式并非均衡发展,由于体制内表达存在低效和成本高昂等缺陷,许多利益表达功能无法有效实现,因此,农民工更愿意选择短期内容易见效的体制外表达方式。[12]

媒介化时代,媒介的广泛使用,使媒介与农民工权益表达之间关系更加密切,媒介被学者们寄予厚望。郑素侠从“中层组织”结构角度,将媒介视为弱势群体进行权益表达的重要平台。[13]吕德文认为媒介在农民工维权过程中发挥作用的方式主要有三种:一是快速传递信息,实现动员准备;二是发动社会舆论,凝结分散力量;三是迅速进行动员,实现分散力量积聚。[14]基于互联网通信技术的新媒体发展为弱势群体提供了技术赋权,弱势群体维权能力得到提升。研究者们还发现,团结、数量、期许等关键因素使社交媒体在弱势群体抗争中保持着巨大吸引力和强大影响力。[15]新媒体能够通过交换信息、情感、动机等因素,利用网状组织结构等对弱势群体抗争发挥影响[16],通过新媒体,农民工“他者”身份得以改善,更有利于农民工积极权益表达。[17]实证研究也表明,新媒体使用与使用者表达意愿呈正相关关系[18],对使用者意见表达和社会参与具有正向促进作用。[19]据此,本研究提出假设:

H1:新媒介使用对农民工权益表达具有正向促进作用

(二)权益认知和权益损害程度

勒温认为“人的行为是个体与其周围环境相互作用的结果”,生活空间、环境、个体等因素共同组成个体行为的函数,个体行为是“生活空间的变异区域”,不同的个体行为取决于个体内部力场与外部环境力场的共同作用。[20]作为信息环境的媒介会对农民工权益表达行为产生影响,而媒介影响权益表达的机制尚有许多值得研究的方面。

认知指个体信息加工的过程,它是人的一种高级心理功能,它不仅能对外界信息进行感知,同时还能主动对个体进行心理和行为调适。认知包括知识获得和知识应用两部分,个体从外界获得信息,经过思维加工,形成记忆、概念、观念等,从而对行为产生支配作用。权益认知可以理解为主体对权利和利益等认识及形成观念的过程,它为主体后续行为提供决策判断。[21]权益认知是公众捍卫个体身份和尊严的重要基石,“要求社会成员在平等的法律地位上,对等地实现利益”[22]。个体信息获得主要有两种途径:一是通过感觉、知觉等感官获得直接经验,二是通过体外渠道获得间接经验。媒介是个体获得信息的最主要渠道[23],通过信息生产和输出,媒介不断为公众提供知识,潜移默化地重构人们的观念和思想,影响人们的行为决策。有调查表明,虽然劳动者关于《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国安全生产法》等法律知识多是从单位了解,但更深入的认知了解则大多是从互联网等渠道获取,相比其他方式,新媒介为劳动者提供了更加全面而生动的劳动权益知识。[24]陶建杰通过对上海市徐汇区农民工的调查发现,媒介虽然无法改变农民工旧有的观念,但是在形成新的观念方面具有显著影响。[25]周全等通过实证研究也证实,媒介使用对公众认知能力提升具有显著正向影响。[26]

个体的权益认知也在一定程度上影响着个体的行为判断。媒介在“数字原住民”权利信仰系统形塑过程中扮演着重要角色,借助媒介力量,劳动者更容易提高权利意识,进而增加行动几率。[27]权益认知与维权行为间存在密切联系,权益认知是个体维权行为的动力基础,劳动者权益认知有助于提高个体权益意识,进而为维权行为提供动力来源。[28]李春雷等通过对“什邡事件”实地调研后发现,90后群体参与群体事件很大程度受到权益认知的影响。[29]刘洋等通过对“我也是”运动事件的调查分析指出,以微博为代表的新媒体作为新的信息渠道,具有传播和唤醒女性权益意识的功能,能增强个体对权益的关注,是女性参与运动的重要影响因素。[30]王毅杰等研究发现,农民工对自身权益认知越清晰,越有可能积极参与维权行动。[31]郑卫东通过对长江三角洲地区农民工的抽样调查发现,农民工的认知水平与维权意愿行为之间存在正相关关系。[32]据此,本研究提出假设:

H2:新媒介使用对农民工权益认知具有正向促进作用

H3:权益认知对农民工权益表达具有正向促进作用

H4:权益认知在新媒介使用影响权益表达过程中起中介因素作用

权益损害程度指个体权利和利益被损害的程度。农民工权益损害程度包括两方面内涵:一是物质层面的损害程度,比如欠薪数量等;二是精神层面的损害,如情感被伤害。相比较物质层面的损害,精神层面的损害较难被直接量化,更多是一种感知。从操作实践来看,物质利益损害程度和精神损害程度经常混杂,很难明确将之区分开来,对于可以直接量化的物质利益损害,同样的物质利益损失,也会因个体差异而产生不同影响。因此,权益损害程度是一个相对概念,更侧重强调个体的损害感知程度。

劳动者对权益损害程度的判断主要基于两方面的信息,一是个体直接经验,二是间接经验的信息存储。媒介对个体维权的影响主要表现在两方面:一是通过媒介可以了解国家相关劳动政策法规;二是媒介是快速了解其他人员维权活动的主要通道,经过对比判断,个体会对自身权益受损状况做出带有较强主观性的损害程度评估。[33]涵化理论表明,媒介通过潜移默化的方式不断“培养”公众的观念,媒介信息传播功能和引导舆论功能在提升公众权益意识方面具有不可替代的作用,能不断增强公众权益意识。[34]换句话说,媒介提供的拟化环境以及源源不断的信息等,构成农民工进行权益损害程度判断的重要影响因素。

权益损害程度的判断与农民工反抗行为之间具有密切关系。研究者发现,经常使用社交媒体的人,幸福感比较弱,而被伤害的感觉则不断增加,这种情形则为不同形式的反抗埋下了隐忧[35]。经常接触媒介,权益受损程度严重的农民工更倾向于积极维权表达。[31]农民工对权益损害的不同程度的感知与其不同程度的风险冲突行为之间具有关联。[36]农民工个体越感觉权益被侵犯,则越可能参加维权行为。[4]一些实证研究也发现,农民工权益受损程度会影响农民工权益表达的方式,权益受损程度与权益救济方式激烈程度呈正比关系[37],与非制度化维权行为的激烈程度呈正比[38],与民众群体事件参与呈正向相关[39]。对权益损害程度感知较深的人,参与群体事件的概率也较大,两者呈正比关系。[7]据此,本研究提出假设:

H5:新媒介使用对农民工权益损害程度具有正向促进作用

H6:权益损害程度对农民工权益表达具有正向促进作用

H7:权益损害程度在新媒介使用影响权益表达过程中起中介因素作用

(三)维权效能感

效能感也称自我效能感,它是个体对自身完成某项任务的自信程度和期望程度,是面对各种未知风险时坚持完成目标的动力。[39]效能感能影响个体的情绪和行为能力。[40]维权效能感是个体“对维权结果的预期与感知”[41]。研究发现,具有高效能感的个体能较积极地进行学习探索,而低效能感的个体学习探索兴趣则较弱。[42]建构主义学派认为,个体行为受到行动者所处环境及意识的影响,感知是理解人类个体行为的重要基石。维权效能感是感知的重要方面。从制度供给来看,政府和法律层面的社会供给只有被行动者切实感受到才能转化为切实的行动,但制度供给与制度感受往往很难达到均衡,因此,制度供给的充足与感受之间的巨大差异,使权益表达行为成为一种复杂行为。权益表达渠道、维权成本等因素会对农民工维权效能感产生重要影响,渠道不畅、成本高昂等降低了农民工积极维权效能感,最终导致消极或者放弃维权行为。[43]

农民工在使用媒介进行维权表达过程中,维权效能感发挥着重要影响。对代表性个案的研究和借鉴,增强了个体维权行为的信心,增加了维权效能感,进而引发更多的类似维权方式。晏齐宏通过研究发现,新媒体对农民工意见表达具有赋权功能,但赋权与表达之间仍存在一定差距,农民工效能感获得与否对其积极意见表达具有重要影响。[44]潘光辉等通过对农民工过激维权行为研究发现,农民工对正常维权渠道已然熟知,但是当权益受损时,农民工仍然选择过激维权行为,很大程度在于过往的过激维权成功案例增强了农民工采取越轨维权行为信心,进而导致模仿行为。[45]

农民工的权益认知要进一步发展为具体的维权表达,维权效能感具有不可替代的作用。肖唐镖等从效能感视角出发对权益受损群体维权抗争趋势进行研究后发现,个体对权益的关注与认知只是维权行动的基础,而效能感则是影响其维权行为方向的关键因素,效能感越高,则越有可能发展为具体的维权抗争行为。[46]阮海波通过对3000多名农民的调查发现,农民权利认知主要通过效能感间接影响行使自身政治权力。[47]李希等通过对农民消费权益维护行为的研究发现,即使清楚自身消费权益被侵犯,但维权渠道、成本等因素导致农民维权信心缺乏,进而产生“自认倒霉,凑合使用”等消极行为。[48]董玥玥在研究农民工非制度化利益抗争时发现,当农民工对自身权益损害有清晰认知时,他们会理性地选择非制度化利益抗争方式,原因是其他同伴的非制度化抗争方式经过有效性证实后,增强了其维权效能感,进而发展为其维权行动的主动选择。[49]李俊通过对农民的维权行为逻辑研究发现,农民对自身权益损害有深刻的认识和体会,但许多农民并没有选择体制内维权方式,很大原因在于对基层政府治理能力缺乏信任,农民维权效能感被弱化,维权挫折感强烈。[50]付建军认为农民工对国家选举法和自身选举权有清晰认识,但是“村干部自治”“村委会自治”等现实使农民工效能感较低,对选举结果过程和结果持悲观态度,严重挫伤了农民工积极参与农村选举行为。[51]

农民工的权益损害程度能增强农民工维权的动力,但其能否进而发展为维权表达行为,很大程度受到维权效能感的影响。徐广路通过对中国综合社会调查及统计年鉴等数据分析后认为,民众在感知权益被侵犯时可能增加相对剥夺感,但最终转化为群体行动,还需要民众的信心支持,即对自己能通过参与群体维权表达而最终影响政府决策的信心程度。[52]唐有财等通过对河南、湖南、湖北、山东等省农民工调查发现,农民工的获得感对农民工的权益表达倾向具有重要影响,来自不同力量的支持能增强农民工效能感,有助于农民工采取积极的权益表达行为。[53]董延芳认为,农民工是否采取维权行为,与权益被侵害情境下对行动有效性的判断具有重要关系,行为发展趋势预测越对自己有利,则越有可能采取积极维权行为。[4]华峰通过对农民工选举实践的研究发现,农民工心理效能感与政治参与行为呈正相关关系,心理效能感越高,政治参与度也越高。[54]王健俊发现,政府和司法的地方保护主义和经济思维等使农民工在劳动纠纷裁决中处于更加不利境地,体制内维权效能感受到很大影响,这也是体制内维权方式不明显的主要原因之一。[55]

上述文献表明,维权效能感对个体的媒介利用、认知程度、心理感知、维权表达等会产生不同程度影响。据此我们也可以推断,维权效能感会对农民工的媒介使用、权益认知、权益损害程度等产生影响。维权效能感高的个体对维权结果具有更乐观的心理预期,能更积极地进行维权表达,而低维权效能感的个体即使掌握更多权益知识,当权益不断被侵害时,仍然有可能选择沉默,放弃正当权益申诉。据此,本研究提出假设:

H8:维权效能感在新媒介使用影响权益表达过程中起调节作用,相对于低维权效能感,高维权效能感者权益表达积极性更高

H9:维权效能感在权益认知影响权益表达过程中起调节作用,相对于低维权效能感,高维权效能感者权益表达积极性更高

H10:维权效能感在权益损害程度感知影响权益表达过程中起调节作用,相对于低维权效能感,高维权效能感者权益表达积极性更高

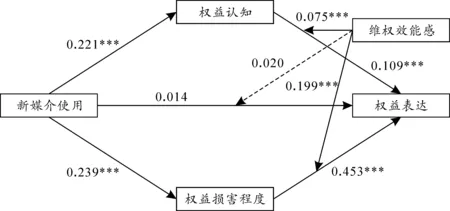

依据上述研究假设,我们可以猜测,在新媒介使用影响农民工权益表达过程中,新媒介使用、农民工权益认知、权益损害程度、权益表达、维权效能感等各因素间既可能存在一定的中介效应,同时也可能存在一定的调节效应。加拿大学者Hayes博士认为数据分析统计研究中,回归的优先性高于调节性,建议将所有的中介调节二合一模型都统一为“有调节的中介模型”。[56]据此提出本研究的研究假设模型,如图1。

图1 本研究假设模型

二、研究方法

(一)样本选择和收集

本次调查时间为2021年3月8日至2021年3月30日,问卷调查主要采用现场作答和在线问卷调查两种方式。现场问卷调查主要集中在长沙经济技术开发园区,采用现场问卷作答方式,共发放回收问卷145份。在线问卷主要通过问卷星平台完成,样本主要由研究者在广州、北京、上海等地打工的老家农民朋友推荐多次转发朋友圈产生,在线问卷共回收641份。在剔除答题时间少于2分钟,答案区分度不高,身份不符等无效问卷后,最终获得有效问卷736份,试卷有效率为93.6%。数据录入整理工具为EXCEL,数据分析工具为SPSS 23及Hayes编制的Process宏插件。

(二)变量描述

1.控制变量

人口统计学变量包括:性别(男性433人,58.8%;女性303人,41.2%)、年龄(20岁以下176人,23.9%;1~30岁334人,45.4%;31~40岁226人,30.7%)、婚姻(未婚326人,44.3%;已婚410人,55.7%)、教育程度(没上过学0人,0%;小学6人,0.8%;初中283人,38.5%;高中425人,57.7%;专科19人,2.6%;本科及以上3人,0.4%)、月收入(3000元以下85人,11.5%;3000~4999元582人,79.2%;5000~6999元62人,8.4%;7000元以上7人,0.9%)。

2.因变量

权益表达。权益表达变量主要测量农民工在权益受到侵害时可能出现的权益表达意愿途径,量表主要参考马得勇教授《网民“阅读与态度”调查》问卷,问题为“当你觉得权益受到损害时,您有多大可能采取下列方式?”,题项内容包括:①在网上公共论坛中发帖;②在个人微博、微信朋友圈、博客等中发文;③向媒体报料;④向知名博主或自媒体报料;⑤直接找用人单位申诉权利;⑥通过参加游行、示威、信访、上访等实际行动表达诉求;⑦向法院提起诉讼,争取权益;⑧向非政府民间农民工权益组织反映问题。答题选项去掉了区分度不高的中间选项,采用李克特4级量表进行测量,选项赋值为1=不会,2=偶尔可能,3=比较可能,4=一定会,数值越大,表明样本权益表达行为意愿越强烈。量表信度较好(KMO=0.889,α=0.935),主成分分析探索发现,量表仅能析出一个特征值大于1的因子(特征值为5.558,方差百分比为69.47%),因子载荷范围为0.736~0.925。将选项数值加总求均值,作为权益表达变量。

3.自变量

新媒介使用。大量调查表明,因受住宿环境等条件限制,电脑等新媒介在农民工生活中拥有量并不多,而方便携带、功能强大的智能手机已逐渐成为农民工的标准配置。基于此,本研究用手机使用测量代替新媒体使用测量。新媒介使用测量主要包括使用频率和使用时长两个维度。使用频率维度包括1个题项,询问使用者“非工作时间,您平均每天查看手机的情况是”,选项及赋值为:1=从不,2=有时,3=经常,4=非常频繁,数值越大,表明媒介使用频率越频繁。使用时长维度包括1个题项,询问使用者“非工作时间,您平均每天接触手机的时长是”,选项及赋值为:1=1小时,2=2小时,3=3个小时,4=3小时以上,数值越大,表明媒介使用程度越深。将所有数值加总求均值作为媒介使用变量。

权益认知。权益认知变量主要参考李彦峰等[57]、顾昂然等[58]关于劳动权益知识量表,结合《中华人民共和国劳动法》《新农村农民工外出打工知识问答》等法律知识读本等编制量表。量表包括5个题项,询问受试者对下述表述的态度:①节假日加班没有违反《中华人民共和国劳动法》;②用人单位支付劳动者的工资低于当地最低工资标准是违法行为;③与正式工一样,临时工同样可以享受工伤待遇;④用人单位与劳动者必须签订劳动合同;⑤劳动合同中若用人单位与劳动者约定不缴纳社会保险费,那么用人单位也必须为劳动者缴纳社会保险费。答题选项去掉了区分度不高的中间选项“基本同意”,采用李克特4级量表进行测量,各项赋值为1=完全不同意,2=不太同意,3=比较同意,4=非常同意,数值越大,表明权益认知水平越高。对量表的信度和效度检验表明,量表信度较好(KMO=0.834,α=0.909),主成分分析探索表明,量表有且仅能析出1个特征值大于1的因子(特征值为3.815,方差百分比为76.29%),因子载荷范围为0.776~0.961。将选项数值加总求均值,作为权益认知变量。

权益损害程度。权益损害程度变量主要参考了李艳等[59]、李磊等[60]关于权益损害的测量量表。让受访者回答对各陈述的态度,题项包括:①我觉得工作时间比较长;②我觉得工资待遇比较低;③我觉得工作环境比较差;④我觉得单位规定十分苛刻,经常变相克扣工资;⑤我觉得签订劳动合同时缺乏协商权。答题选项去掉了区分度不高的中间选项“基本同意”,采用李克特4级量表进行测量,各项赋值为1=完全不同意,2=不太同意,3=比较同意,4=非常同意,数值越大,表明权益损害程度感知越高。量表信度较好(KMO=0.888,α=0.936),主成分分析探索表明,量表有且仅能析出1个特征值大于1的因子(特征值为3.996,方差百分比为79.91%),因子载荷范围为0.866~0.912。将选项数值加总求均值,作为权益损害程度变量。

维权效能感。维权效能感变量主要参考了张涛等[61]、肖唐镖等[46]效能感测量量表,编制了8个题项,让受访者回答对各陈述的态度,题项包括:①我觉得通过网络论坛发帖能有效达到维权效果;②我觉得通过微博、朋友圈、博客等能有效达到维权效果;③我觉得通过向媒体反映情况能有效达到维权效果;④我觉得向知名博主或自媒体报料能有效达到维权效果;⑤我觉得直接找用人单位申诉权利能有效达到维权效果;⑥我觉得通过游行、示威、信访、上访等方式等能有效达到维权效果;⑦我觉得通过打官司等能有效达到维权效果;⑧我觉得通过非政府民间农民工权益组织反映问题能有效达到维权效果。答题选项去掉了区分度不高的中间选项“基本同意”,采用李克特4级量表进行测量,题项选项及赋值为1=完全不同意,2=不太同意,3=比较同意,4=非常同意,数值越大,表明维权效能感越强。量表信度较好(KMO=0.897,α=0.887),主成分分析探索表明,量表有且仅能析出1个特征值大于1的因子(特征值为4.560,方差百分比为61.23%),因子载荷范围为0.673~0.894。将选项数值加总求均值,作为维权效能感变量。

三、数据分析

(一)共同方法偏差及效度检验

根据熊红星等[62]文献推荐,Harman单因素因子分析检验显示,各题项未旋转时共生成4个因子,首个因子解释36.25%的方差变异,小于40%临界标准,表明本问卷量表共同方法偏差不严重。

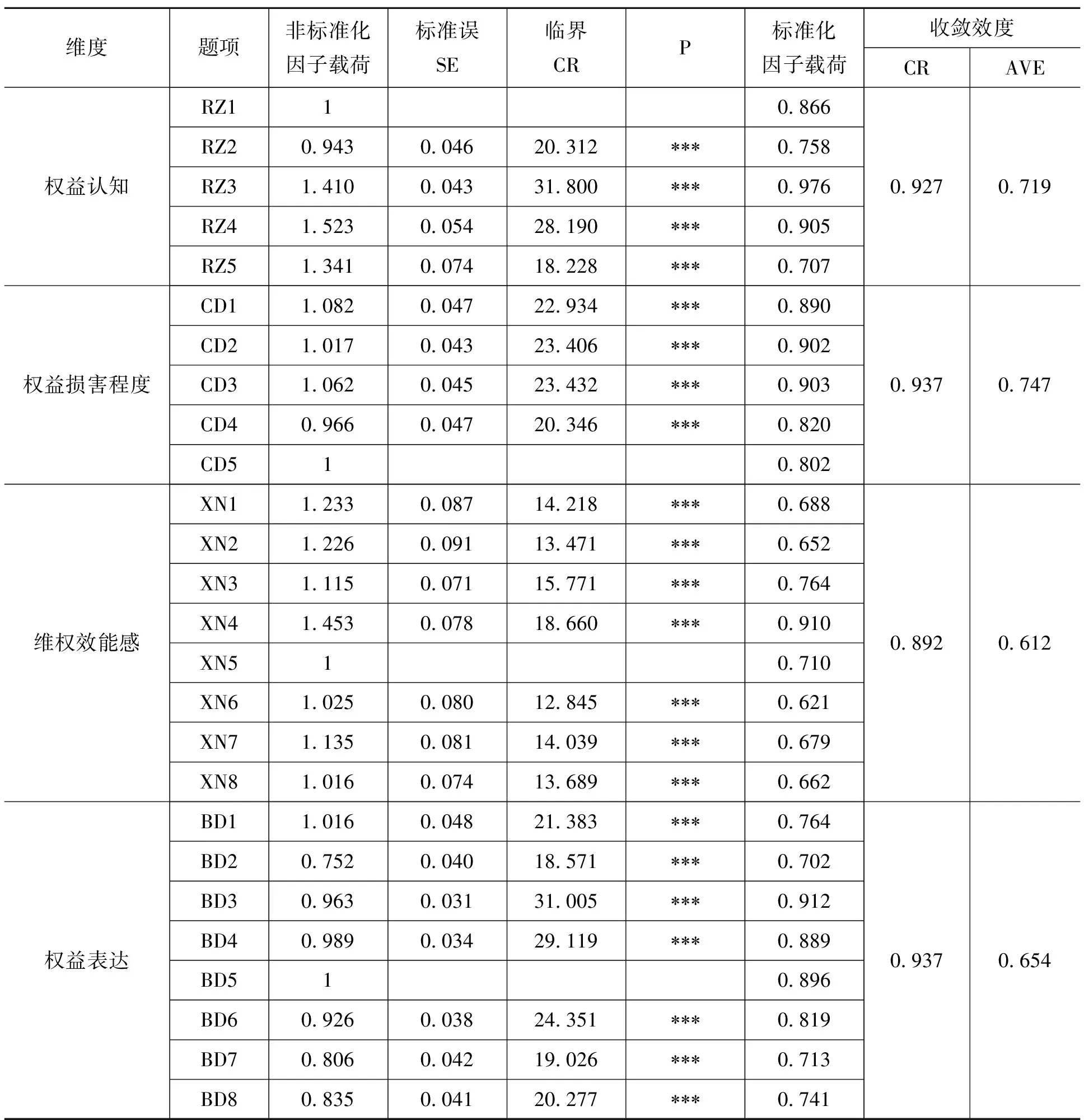

由于权益认知、权益损害程度、维权效能感、权益表达等变量测量与原量表有一定差异,因此在进行模型检验前首先进行效度检验。量表效度检验主要参考标准因子负荷和组合信度等指标进行验证,标准化因子负荷是潜变量和观察变量关系的主要指标,因子负荷值越大,则观察变量反映潜变量的特质就越多。从表1可知:权益认知标准化因子载荷介于0.707~0.976,且P<0.001,临界比CR介于18.228~31.800;权益损害程度标准化因子载荷介于0.802~0.903,且P<0.001,临界比CR介于20.346~23.432;维权效能感标准化因子载荷介于0.621~0.910,且P<0.001,临界比CR介于12.845~18.660;权益表达标准化因子载荷介于0.702~0.912,且P<0.001,临界比CR介于18.571~31.005。各项标准化因子负荷均大于判定值0.5,临界比大于判定值2,表明各题项能够较好反映潜变量特质,问卷结构效度较好。各变量组合信度CR均大于判定值0.7,平均方差萃取量AVE均大于判定值0.5,表明量表具有较好的聚合效度。

表1 权益认知、权益损害程度、维权效能感和权益表达验证性因子分析

(二)描述统计与相关分析

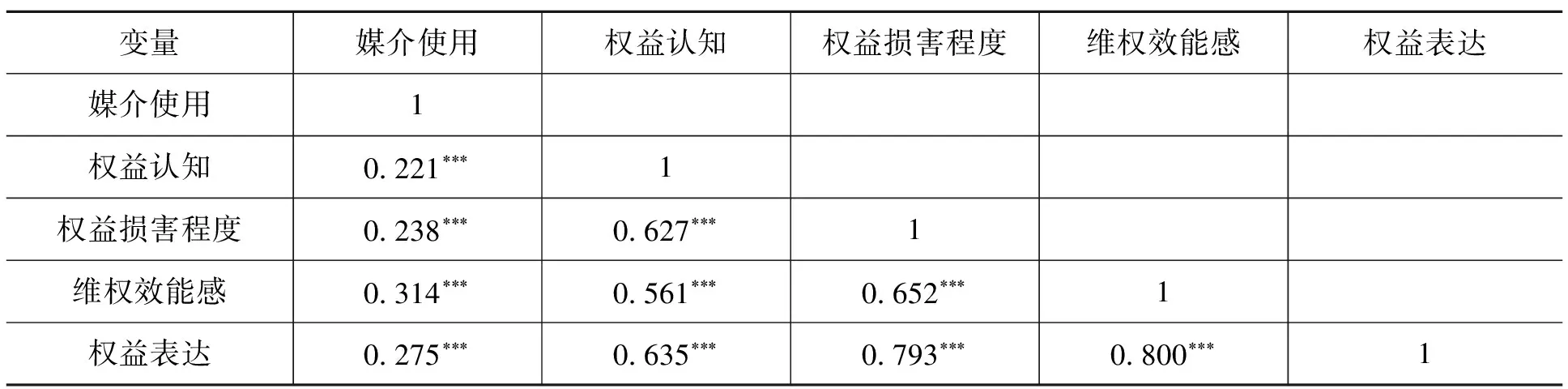

如表2所示,数据统计分析表明,农民工新媒介使用(M=3.05)、权益认知和权益损害程度都处于高位水平(均值分别为2.86和3.40),而维权效能感和权益表达相对来说则表现不佳(均值分别为2.28和2.40),仅略高于中位水平。各主要变量相关性表3表明,新媒介使用、权益认知、权益损害程度、维权效能感、权益表达等变量之间均存在显著相关性,其中与权益表达相关性最高的是维权效能感(r=0.800),其他依次是权益损害程度(r=0.793)、媒介认知(r=0.635)和权益认知(r=0.275)。

表2 主要变量描述性统计

表3 主要变量相关性分析

(三)权益认知和权益损害程度感知的中介模型检验

根据模型假设,以权益表达为因变量,新媒介使用为自变量,权益认知和权益损害程度为中介变量构建模型。首先对模型进行拟合度检验,模型拟合显示:模型拟合指数χ2/df=2.073,小于判定值3,RMSEA=0.058,小于判定值0.08,SRMR=0.046,小于判定值0.08,CFI=0.977,大于判定值0.9,TLI=0.992,大于判定值0.9,说明中介模型拟合良好。

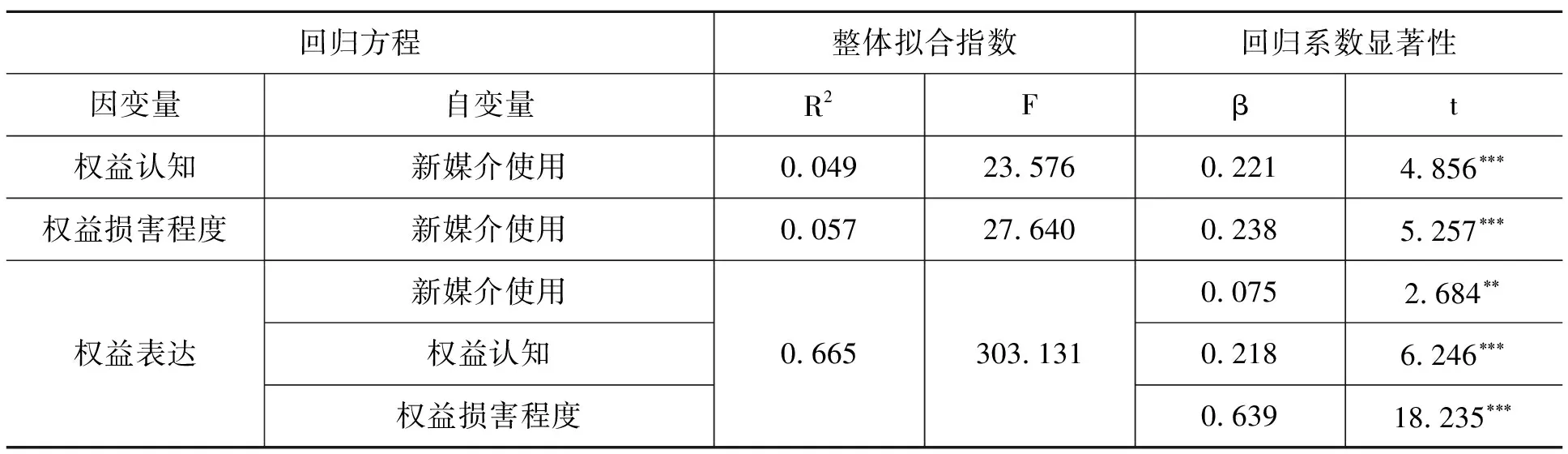

使用Hayes编制的Process宏程序对各变量进行回归分析,模型选择4。回归分析如表4表明:新媒介使用对权益表达直接预测作用显著,具有显著正向影响(β=0.075,p<0.01),假设1得到验证。新媒介使用对权益认知(β=0.221,p<0.001)和权益损害程度(β=0.238,p<0.001)均具有显著正向影响,权益认知(β=0.218,p<0.001)和权益损害程度(β=0.639,p<0.001)对权益表达均具有显著正向影响,表明权益认知和权益损害程度在新媒介使用影响权益表达过程中具有部分中介作用。假设2、假设3、假设5、假设6得到验证,假设4、假设7得到初步验证。

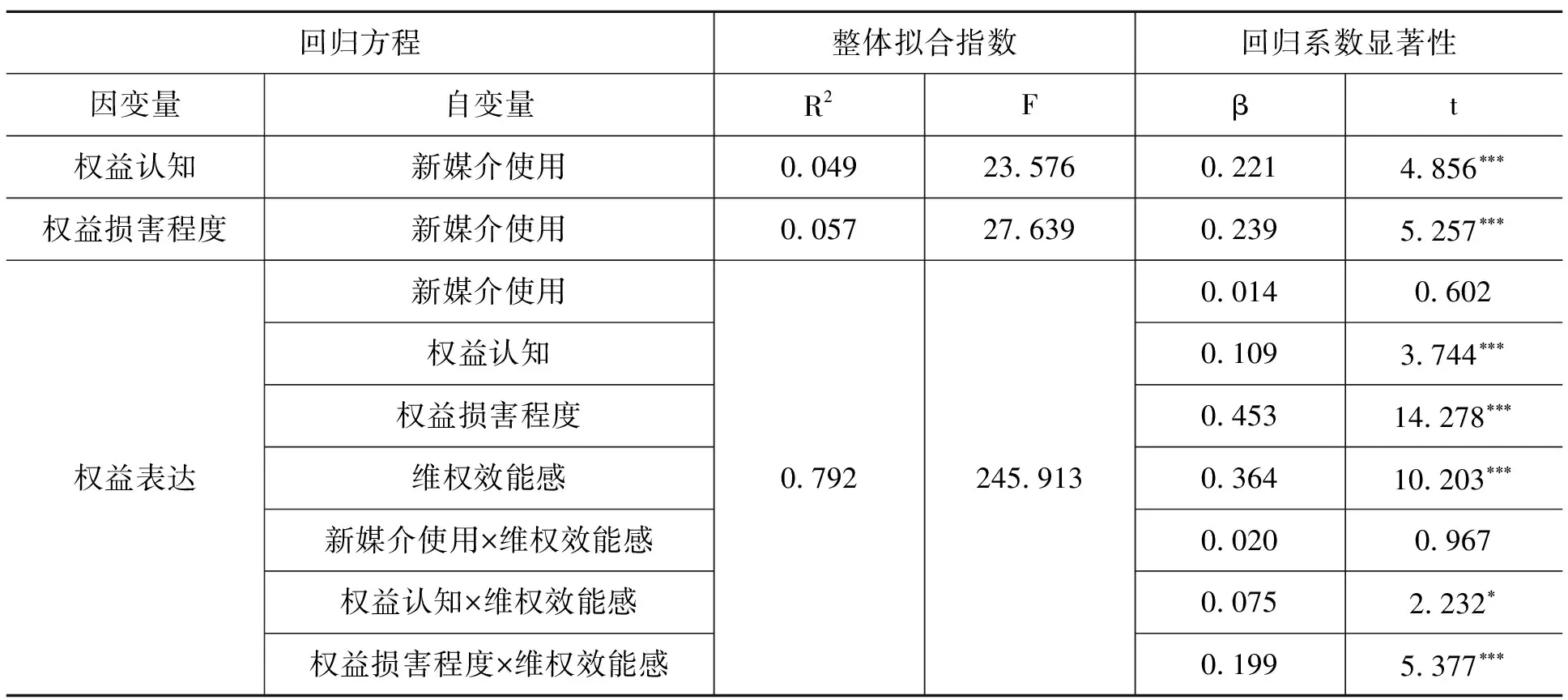

表4 主要变量关系的回归分析

如表5所示,进一步Bootstrap检验表明,在新媒介使用通过权益认知和权益损害程度影响权益表达的过程中,权益认知和权益损害程度Bootstrap 95%置信区间均不包含0,表明这两个变量中介效应明显。相对来说,权益损害程度(效应值为0.152)比权益认知(效应值为0.048)的中介影响更强,这表明,权益损害程度在新媒介使用影响权益表达的过程中,发挥着更强的中介效应。假设4和假设7得到验证。根据研究结果,中介模型效果如图2。

表5 权益知识和权益损害程度在媒介使用影响权益表达中的中介效应分析

图2 本研究中介模型效果图

(四)维权效能感的调节效果检验

根据模型假设,以权益表达为因变量,新媒介使用为自变量,权益认知和权益损害程度为中介变量,维权效度感为调节变量构建模型。首先对模型进行拟合检验,模型拟合显示:模型拟合指数为χ2/df=1.784,小于判定值3,RMSEA=0.061,小于判定值0.08,SRMR=0.057的,小于判定值0.08,CFI=0.924,大于判定值0.9,TLI=0.957,大于判定值0.9,说明模型拟合良好。

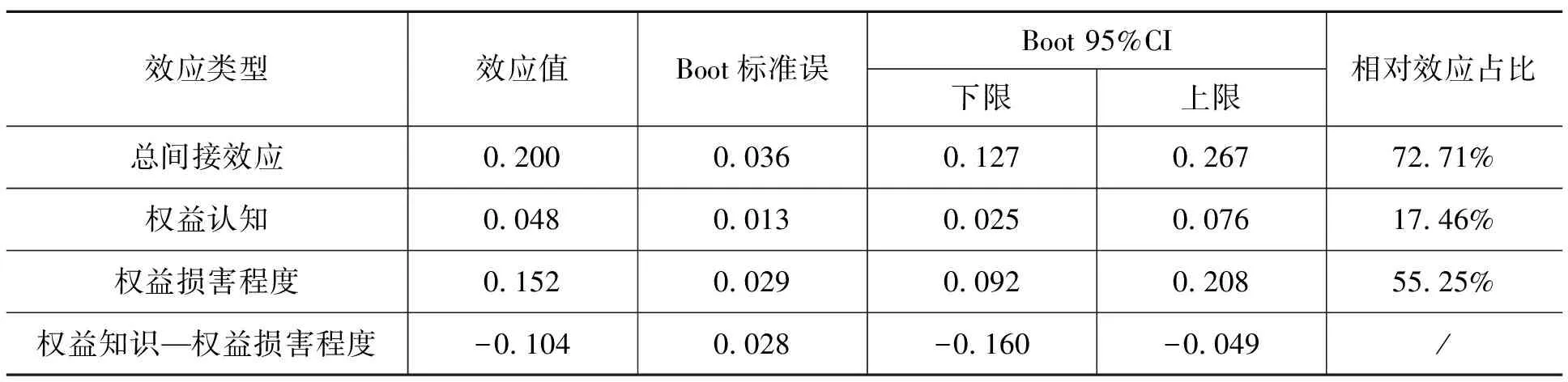

采用Hayes推荐的Process检验法,模型选择15,自助抽样次数为5000次,各变量之间关系如表6。数据分析结果表明:权益认知(β=0.109,p<0.001)、权益损害程度(β=0.453,p<0.001)、维权效能感(β=0.364,p<0.001)等对权益表达均具有显著正向影响,新媒介使用(β=0.014,p=0.547)对权益表达没有显著影响。维权效能感和新媒介使用的交互项(β=0.020,p=0.33)对权益表达没有显著影响,维权效能感和权益认知的交互项(β=0.075,p<0.05)、维权效能感和权益损害程度的交互项(β=0.199,p<0.001)和权益表达均具有显著正向关系。这表明,维权效能感在新媒介使用以权益认知和权益损害程度为中介影响权益表达过程中具有显著正向调节作用,而在新媒介使用直接影响权益表达过程中不具有调节作用。假设8没有通过验证,假设9、假设10得到初步验证。

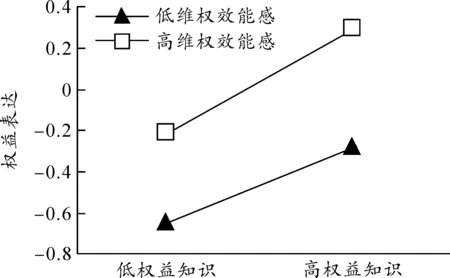

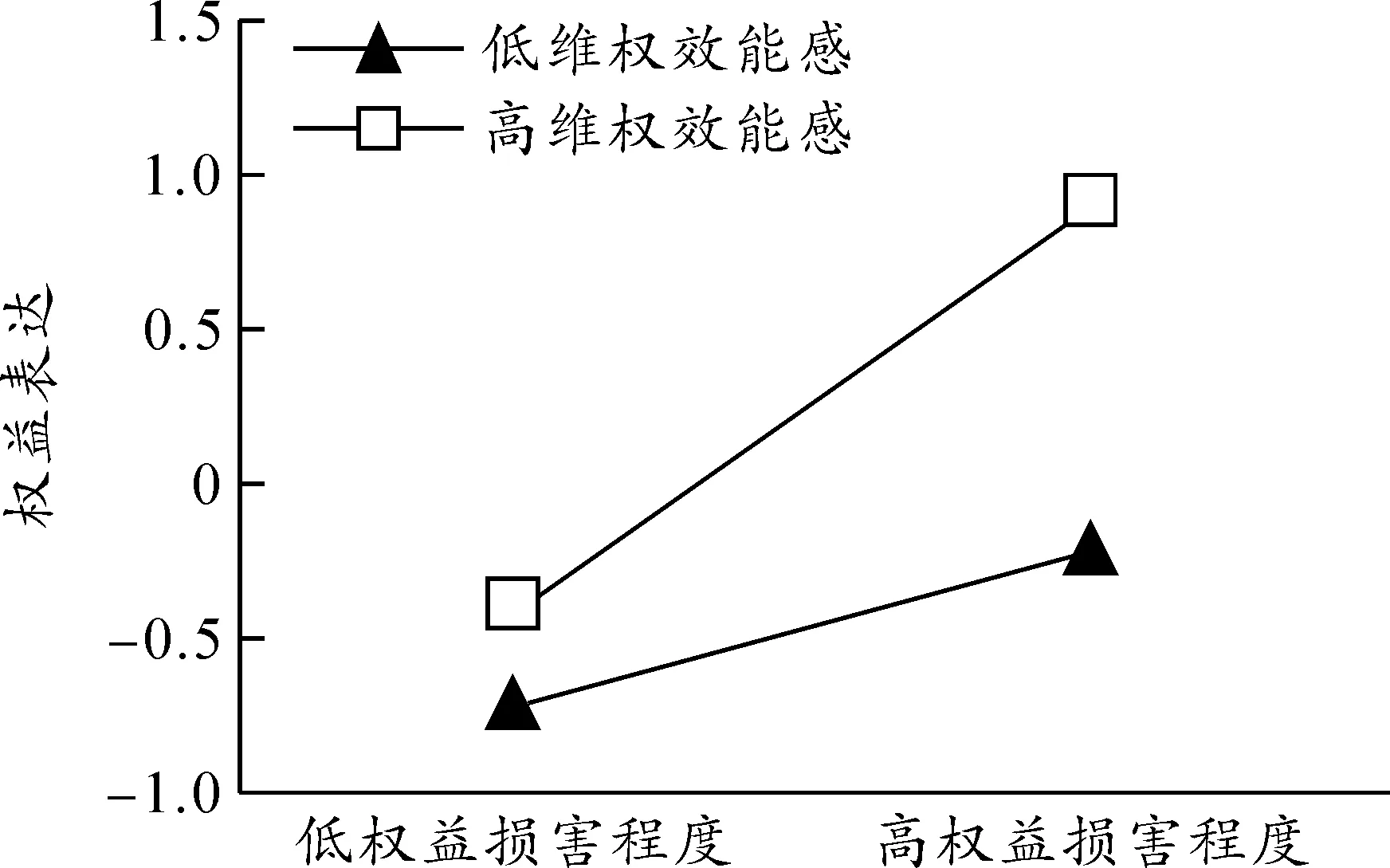

将权益知识和权益损害程度分别分为低权益知识、高权益知识、低权益损害程度、高权益损害程度,分别查验这几个维度在低维权效能感和高维权效能感等不同情景下的调节效果,具体调节效应见图3和图4。

表6 主要变量关系的回归分析

图3 维权效能感对权益认知与权益表达之间关系的调节效应图

图4 维权效能感对权益损害程度与权益表达之间关系的调节效应图

如表7,进一步Bootstrap检验表明,维权效能感较高的受访者,在权益认知和权益损害程度作为中介变量时,其95% Bootstrap置信区间都不包含0。这表明,对于具有较高维权效能感的受访者,新媒介使用可以通过权益认知和权益损害程度正向影响权益表达行为。维权效能较低的受访者,权益认知作为中介变量时置信区间包含0,权益损害感知为中介变量的置信区间不包含0。这表明,对于维权效能感较低的受访者,新媒介使用可以通过权益损害程度正向预测使用者的权益表达行为,而权益认知对新媒介使用影响权益表达的预测效果不显著。假设9得到部分验证,假设10得到验证。

根据上述研究结果,本研究的最终效果模型图可以调整为图5。

表7 基于Bootstrap检验的有调节的中介效应分析结果

图5 本研究调解效应图

四、结论与讨论

(一)新媒介使用影响农民工权益表达的几种路径

从最终效果模型来看,在新媒介使用和权益表达关系中,农民工权益表达因素主要受到三条路径影响:新媒介使用的直接影响和权益认知及权益损害程度的中介因素影响。

本研究分析结果表明,新媒介使用对农民工权益表达具有直接正向预测影响,这与以往研究一致。这表明,长期频繁地接触新媒介,能够一定程度促进农民工信息获取,增加知识积累,进而不断提高维权意识,提高权益表达积极性。但从具体情景来看,新媒介使用对农民工权益表达的影响却较为有限。在中介模型中,虽然新媒介使用对权益表达具有显著正向影响,但与其他影响因素相比,其影响效应微弱(β=0.075,p<0.01),而在有调节的中介模型中,新媒介使用对权益表达的影响没有表现出明显显著性。造成这种结果的原因可能在于,虽然农民工新媒介拥有和使用比例比较高,但社会交往和娱乐消遣是农民工使用新媒介的主要目的,获取新闻资讯次之,而通过新媒介学习技术知识等在农民工接触新媒介中占据比例最小[63],农民工的这些新媒介使用行为差异在一定程度上影响了新媒介使用对权益表达的功能发挥。因此,仅强调新媒介技术赋权功能不及其他的做法并不利于有效提升新媒介对农民工维权的促进作用。

农民工要进行权益表达有一个重要前提,即首先明确自己享有哪些权益,法律有哪些规定等,这是农民工维权行动的基础。拥有较高的权益认知对提升维权行为具有重要促进作用。媒介尤其是新媒介是农民工权益认知的重要来源,较高的新媒介使用程度有助于提升农民工权益认知水平。数据表明,权益认知中介效应明显(β=0.048),占总效应的17.46%。这表明,新媒介使用在一定程度上有助于提升农民工权益认知水平,而权益认知水平的提高则进一步促进了权益表达行为发生概率。

在新媒介使用影响权益表达的过程中,权益损害程度也扮演着重要角色。农民工权益表达行为的实施,除需要对自身权益具有一定认知外,同时还始终伴随着对自身权益损害程度的不断评价判断。培养理论表明,媒介对农民工的影响是潜移默化的,媒介提供的权益知识和相关维权案例信息等会逐渐内化为农民工的潜意识,当权益损害行为发生时,农民工的潜在记忆被迅速激活,成为其判断权益损害程度重要的判断依据。因此,农民工对自身权益的损害评价除一些直接的量化指标外,更多是一种个体的主观心理评价。不同的心理预期和参照标准最终会导致同样的损失量却带来不同的心理损害差异。也就是说,新媒介使用虽然直接作用权益表达行为的影响较小,但其可以通过媒介化权益信息不断形塑农民工的权益损害程度判断标准,进而影响权益表达行为。因此,关注农民工心理健康,加强对农民工心理疏导,有利于农民工理性维权。

(二)维权效能感的调节作用

研究结果表明,维权效能感和权益认知的交互项、维权效能感和权益损害程度的交互项均显示显著的正调节作用,维权效能感对新媒介使用影响权益表达的调节影响没有表现出显著性。数据表明,当以权益认知为中介变量时,维权效能高的农民工权益表达的积极性也较高,而维权效能感较低的农民工,权益认知变化并不会引起权益表达意愿的改变。当以权益损害程度为中介变量时,高维权效能感和低维权效能感都能引起不同程度的权益表达意愿,相比较来说,高维权效能感调节新媒介使用通过权益损害程度影响权益表达的调节效应更强一点。上述分析说明,维权效能感在新媒介使用影响权益表达的中介模型中调节作用明显,而且具有较高维权效能感的农民工更容易积极进行权益表达。这种结果与既往的研究一致。

进一步研究发现,虽然维权效能感在新媒介使用通过权益认知和权益损害程度中介因素影响权益表达均显示出显著正调节性,但从研究结果来看,这种影响是不均衡的。在新媒介使用通过权益认知影响权益表达路径中,维权效能感调节效果呈现显著差异,维权效能感较高的农民工更有可能进行积极权益表达,而维权效能感低的农民工权益表达意愿不明显。这说明,维权效能感对权益知识的调节效果明显,当农民工权益知识量确定时,维权效能感就成为决定农民工权益表达的关键因素,维权效能感越高,则农民工权益表达的可能性就越高。

维权效能感尤其是具有高维权效能感的农民工,更容易对权益表达产生作用。人们首先确认刺激事件与自身的利害关系以及关联程度,随后在经验的作用下对刺激事件做出反应和行为准备,最后再对行为反应的有效性和适宜性做出评价,如果评价显示行为可能是无效或者不适宜的,人们就会相应调整对事件的评价,并对后续行为做出适应性调整。[64]维权效能感正是人们经过初评价、次评价和再评价三个过程后的调适结果,即使可能与真实情况不符,但人们更愿意相信自身理性思考后的判断。维权效能感的形成在于大量直接和间接经验的获得,因此,不断完善维权实践短板,疏通农民工维权通道,增强农民工维权信心,持续供应正反馈性信息,才能不断增强农民工维权表达信心,增强维权效能感,形成愿意表达、乐于表达的良性循环。

(三)局限与展望

本研究在媒介化社会环境中,对新媒介使用影响农民工权益表达的过程进行了初步探索。受研究条件等现实因素限制,研究难免存在一些不足之处。一是相对于庞大的农民工群体,本研究的样本量偏少,这有可能导致研究结果与实际情况出现偏差,未来在条件允许情况下,可以不断增加样本的代表性;二是研究样本抽样主要集中在加工制造业等行业,而对快递、外卖等其他农民工群体涉及很少,研究结论具有一定适用局限性,未来可以继续扩大样本选择范围,加深对农民工群体的研究;三是新媒介使用影响权益表达的实际情况可能要复杂得多,与之相比,模型构建比较简单,未来可以考虑不断增加新的变量对这一过程进行验证,不断丰富完善模型,不断增加其现实解释力。