社会可持续视角下基于多源大数据的社区活力测度和更新规划策略研究

2024-01-05陈金留李鹏程王昊琦甘文泉

陈金留 李鹏程 王昊琦 甘文泉

摘 要社区更新是提升社区场所活力、优化居住生活品质和整合空间结构的有效手段。当下关于社区活力的测度主要根据社区要素进行评测,较少构建基于人本视角下的社区活力测度体系。基于社会可持续理论,构建包括社会公平、社会资本和居民基本需求在内的3个目标层共计14项测量指标的社区活力测度方法,并通过层次分析法对影响指标的影响权重进行赋值,进而构建评价体系,旨在从居民需求出发,体现以人民为中心的社会可持续发展观,对社区更新规划策略做出优化调整。结合地理空间数据、POI数据和微博签到数等数据,对苏州中心区内2 311个社区的社区活力进行测度。研究发现,社区活力测度结果将苏州中心城区内社区分为五级,其中五级社区342个,基础设施老旧不完善,亟需更新。基于社会可持续理论的社区活力测度体系可助力对城市社区进行量化研究,为城市老旧小区更新选择提供数据支持并优化更新决策,进而实现城市可持续发展。

关 键 词多源大数据;社区更新;社会可持续;活力测度

文章编号 1673-8985(2023)03-0119-09 中图分类号 TU984 文献标志码 A DOI 10.11982/j.supr.20230317

0 引言

《“十四五”新型城镇化实施方案》指出,为推动城镇化高质量发展,中国新型城镇化建设的工作重点已从“增量发展”转向“存量更新”[1]。推动城市更新是优化城市结构、实现空间资源优化配置的关键抓手,而社区作为城市空间的基本单元,是实施城市更新以提升环境品质、更好地满足居民幸福感和日益增长的对美好生活向往的重要载体。当前我国以既有社区为目标的更新实践研究手段较为单一,主要集中在对居住区内基础服务设施和公共空间的提质更新层面。例如,以生活圈模式通过设施配置推动社区更新[2-3],依托精细化社区公共服务设施推动更新[4]和社区公共空间微更新等[5]。然而,在新型城镇化以人民为中心的城市可持续发展观的要求下,既有城市更新策略与实践忽视了社区参与、社区认同和居民满意度等社会可持续对于城市发展的作用[6]。当前关注社会可持续视角下社区活力的研究主要以单一案例实践和质性研究为主。例如,佛山联滘地区通过重建社会资本推动城市更新[7];杭州以社会交往活动为媒介,推进社会资本并提高社区活力[8]98。基于特定社区进行社区活化、社区参与的社会可持续质性研究实践由于其实施周期长和在地文化的独特性,面临难以复制、推广的挑战。

新技术与新数据的出现推动了城市空间品质测度的研究,诸多学者基于地理信息系统(GIS)、兴趣点(POI)、大规模多时相街景图片等新技術对城市空间品质进行测度,进而提出城市更新优化策略[9-10],[11]118。但既有基于大数据的研究对于微观尺度下社区内的社会可持续的测度研究不足。随着2020年《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》的出台,针对社区的更新改造已成为当前城市更新的重点工作之一[12]。在城市更新从大尺度的旧城改造转向精细化的社区更新之际,本文基于社会可持续理论提出社区活力测度评价指标体系,模型包括4个维度(建筑环境、基础设施、交通状况、社会经济)及14项测量指标。基于社区活力测度评价指标体系,依托多源大数据对苏州市中心城区的社区活力进行测度分析,为实施社区更新规划设计提供数据支持和依据。

1 社会可持续视角下社区活力评价研究

1.1 社会可持续视角下社区可持续研究

自1996年联合国“人居二”大会召开以来,“以人为本”和“可持续发展”已成为世界城市更新政策的主要价值导向[13]。而我国也将可持续的理念列为指导城市建设的重要发展理念之一,可持续的城市更新也成为存量时代城市发展的重要议题[14]。因此,为解决快速城市建设过程中的遗留问题,推动以人为核心的社会可持续研究将是城市研究领域的重要方向。

社会可持续理论最早提出于1987年,在经济发展和环境保护可持续的概念下强调了社会层面可持续的重要性,以实现城市中经济、环境和社会的动态平衡(见图1)[15]。随着社会可持续定义的提出,有学者指出社会可持续是一个城市或社区在满足不同群体多元需求的前提下,通过互动协作和文化发展达到长期稳定运行的能力[18]3;或反映城市或社区对居民个体需求的满足,是城市居民对生活质量满足的重要表征[19]。通过对国内外学者在社区尺度下的社会可持续研究的梳理,发现社会公平、社会资本和基本需求被认为是社区尺度下社会可持续性评价的重要因素[20-22]。然而,由于社会公平、社会资本的定义难以界定和量化衡量,在社区尺度缺乏对社会可持续性的有效量化评价指标与方法[23]135。“活力”象征着事物生存发展的能力,被认为是持续发展的重要表征[24]。城市活力受城市环境、经济和社会活动等多元因素的影响,被认为是代表城市可持续性的重要因素[25]96,[26]。因此,笔者提出使用社区活力作为测度社会可持续的重要因素,用以在社区尺度下通过对社区活力的测度来评定社区的社会可持续水平。

1.2 社区活力的测度研究

简·雅各布斯[27]认为“活力”是人与人的活动、人与生活场所的互动过程的结果,建筑环境、经济状况和社会资本是城市活力的重要影响因子。通过对国内外社区活力研究进行梳理,发现既有研究中主要以建筑环境和基础设施作为居民基本需求的影响因子对其进行测度[28]78,[29]7,[30]751,而社会公平既包括建筑环境、基础设施,也包括交通状况[31]469,[32]175。社区社会资本是指社区居民通过交往活动形成的关系网络以及社区居民之间相互信任的关系[29]4,且社会资本能推动社区居民之间,以及居民与物质环境设施之间的互动,进而提升社区的活力[8]98。因此,笔者提出基于基本需求、社会公平和社会资本3个目标层测度社区活力的框架。

既有研究基于建筑环境、经济状况和社会资本的测度方式主要以问卷和访谈的定性研究为主,呈现样本数据量小、难以复制的特点[8]97,[33]102。随着信息通信技术和多源数据处理方法的发展,多源城市数据已逐渐被学者应用到城市研究中,如POI数据、微博签到数据等。例如,甄峰等[34]1031利用微博签到数据对中国城市网络的特征进行分析,彭正洪等[35]基于POI数据和手机信令数据对社区生活圈设施进行测度,陈星等[11]119基于土地用地现状、手机信令强度等对城市更新区域进行识别和评估。随着城市规划转向对存量区域的提质优化,基于多源大数据的新技术和方法在精细化实施城市更新的研究中正体现越来越重要的作用。而有相关研究表明[34]1032,以微博签到数据作为地理信息数据,其同时包含用户地理位置经纬度、签到地点性质、类别等信息,是从社会经济角度衡量城市活力的重要手段。因此,本文旨在基于多源大数据的应用构建社区活力测度评价体系,为优化城市可持续更新提供数据支持。

1.3 社会可持续视角下社区活力测度评价框架

本文基于社会可持续视角从居民诉求出发,对社会公平、社会资本、基本需求下的城市社区活力的测度方式和内容进行梳理,构建社会可持续视角下社区活力评价体系,构建流程如图2所

示。通过文献梳理确定评价体系的内容,并利用API(Application Programming Interface)、网络爬虫获取AOI(Area of Interest)、POI(Point of Interest)等新兴数据,结合获取的内容对社区活力进行评价,并提出社区更新策略。

2 社会可持续视角下社区活力测度评价体系构建

2.1 目标层评价维度选取

本文通过对现有文献理论的梳理,归纳一些解释性较强的指标用于对社区进行社会可持续层面的社区活力测度,最终选取以下3个评价维度(见图3)。

(1)社会公平:有部分学者从建成环境质量、公共空间、物业管理情况、社区对个人的赋权进行测度[16]30,[23]135,认为社区基础设施、公共空间、建成环境、社会经济状况等方面的都是社会公平测度的主要内容[36-38]。

(2)社会资本:是衡量社区活力和可持续的重要途径之一[8]97,[17]852,社会资本的有效提升有利于实现社区内部经济的自我循环,协调多方利益相关者,进而提升社区居民之间的相互理解和凝聚力[39-40],與社区心理意识、凝聚力等指标具有十分重要的关联性[25]98。

(3)基本需求:有学者提出社会可持续视角下基本需求是生活品质的提升[41],其指标应包含营养、住房、教育、健康、工作、安全、建成环境等[42-43],尽管不同学者根据其内涵在表述上有些许差异,但社会可持续视角下社区活力测度研究皆聚焦于社区居民居住满意度[31]469,[44]222,[45]759、安全性、舒适性及必要的工作等方面[46]19。

2.2 测量评价指标选取

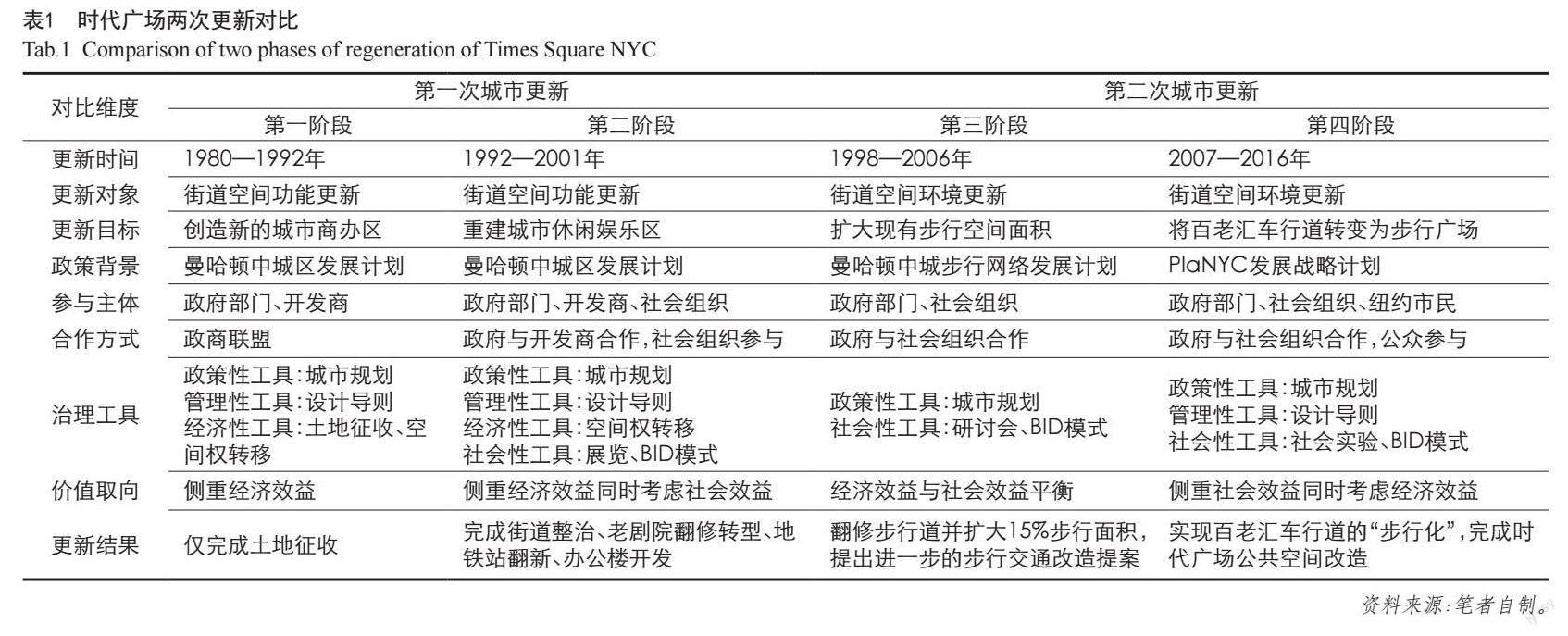

将社会可持续的3个主要原则(社会公平、社会资本、基本需求)延伸出的社区活力评价作为测度的主要内容,由于不同测量维度下指标对于社区活力的影响不尽相同,因此结合相关文献对评价体系中的测量指标进行梳理,并根据不同测量维度对指标进行编码(见表1),具体内容如下。

(1)建筑环境(A):即基于居住环境的评价。以往的研究认为,可持续的城市形态应当是高密度、多样性、亲绿地空间和高土地混合利用的[46]19,[47-48],既有研究指出高活力的区域往往与聚集度、建筑类型和环境状况有关[49]3,且多以容积率和绿化率为指标反映社区总体密度及环境状况;除此之外,住房状况与居住环境有着很紧密的联系,建成时间、居住密度和建筑类型是影响社区居住环境的重要影响因素[50]。本文针对建筑环境基于社区物质空间层面的定义,选取建筑的建成年代(A1)、居住户数(A2)、建筑类型(A3)、绿化率(A4)和容积率(A5)作为测度指标。

(2)基础设施(B):以基础设施的平等性作为量化目标,本文选取社区周边设施服务水平、公共交通、业态多样性[33]3和道路可达性[51]4为衡量指标对社区基础设施进行测度。良好的服务设施对社区活力有一定的促进作用[23]136,本文选取绿地空间和基础设施作为衡量指标,其中绿地空间选取绿地可达性(B1)为量化指标,即社区可以近距离接触到的绿地面积;设施的测度包含可以直接接触到的设施数量(B2)、设施的多样性(B3)和城市水系占比(B4)。

(3)交通状况(C):交通是活力流向的基础。从空间网络的相对可达性进行评测是判定社区公共空间平等性的主要标准[51]101,[52],决定了该片区是否具有将外部人流引入的能力,是凸显社区活力变化趋势的重要指标。本文选取社区周边公共交通的站点数量(C1)、路网密度(C2)、道路可达性(C3)数据、高速高架密度(C4)作为交通状况测度指标。

(4)社会经济(D):社会经济是社会可持续视角下衡量社区活力的重要维度[34]103,房价、就业等社会经济指标对城市空间有深刻影响[53]。本文选取社区及周边微博签到数据的数量(D1)、社区房价水平(D2)、社区周边就业单位的数量(D3)作为社会可持续视角下社区经济的主要测度内容。

2.3 社区活力评价体系权重设置

YAAHP是一款层次分析法(Analytic Hier-archy Process,AHP)和模糊综合评价法(Fuzzy Comprehensive Evaluation,FCE)辅助软件,可以为层次分析法提供模型构造、计算、分析等方面的帮助。研究通过YAAHP进行层次分析法的处理和权重指标的计算生成,并根据更新活力测度体系建立层次结构模型,完善相关信息后生成AHP调查量表,包含建筑环境、基础设施、交通状况、社会经济等指标,调查量表分为18个等级,针对社区活力评价体系,结合专家访谈法,邀请5名不同背景的专家进行主观评价,其中人员构成为2名高校教师、2名设计单位专家和1名住建部门专家,结合YAAHP软件分析结果,确定不同指标的影响权重并生成各指标权重(见图4)。

3 研究对象和数据

3.1 研究对象选取

苏州作为我国首批城市更新试点城市,是我国城市更新探索的重要组成部分。本文选取苏州6个主要辖区的中心城区为研究对象,共计获取2 311个小区信息(见图5)。

3.2 研究数据来源

基于《城市居住区规划设计标准(GB50180-2018)》中居住街坊、5分钟生活圈居住区、10分钟生活圈居住区和15分钟生活圈居住区的居住区划分方式[54],本文以居住街坊为起始点包含其外围300 m缓冲区作为统计范围,对其周边基础数据进行统计分析。研究中社区的基础数据包含两个方面:(1)小区的AOI矢量数据。小区的AOI数据是分析表达的载体,指互联网电子地图中的兴趣面,有明确的地理边界。(2)基础信息及指标。通过高德地图API爬取小区AOI数据,所获取数据经过地理坐标纠偏以及数据去重后,得到2 311个具有清晰地理边界的小区,并根据笔者提出的社会可持续视角下社区活力测度评价体系框架进行基础数据整理,基于高德开放API接口获取相关点数据、交通站点数据。相关点数据包括POI数据和微博签到数据,经过筛选归纳后共计将123 485个相关点数据纳入研究分析;通过新浪微博API接口获取2021年的用户签到数据,共计48 481个。交通站点数据包含公交站点和地铁站点,按照类别进行数据筛选整理后,共计将27 633个交通站点数据纳入研究分析。

4 研究结果及策略

4.1 评价结果

基于评价体系的评价结果,对各指标进行叠加分析,形成建筑环境、基础设施、交通状况、社会经济4方面的统计结果,并依据层次分析确定的指标影响权重对统计结果进行叠加并得到社区活力测度结果。将这5个指标按照自然断点法分别分成5类,所得等级一级活力度最高,五级活力度最低。其中建筑环境和交通状况等级高的小区所占比例较大,基础设施分布较均衡,社会经济指标分布整体偏低(见表2)。

4.1.1 建筑环境

建筑环境评价由建筑年代、居住户数、建筑类型、绿化率、容积率组成(见图6)。建筑年代的分布整体上由中心到四周呈现由旧到新的趋势;对于居住户数,古城区内以500户以下的社区为主;分析建筑类型发现,姑苏区主体为多层建筑,低层建筑主要以古城传统的苏式肌理为特征;多数的社区绿化率为0.31—0.35,0.36—0.40次之;容积率为1.5—2.0的社区分布最多。建筑环境总体上呈现“成团、成片”的分布状态。

4.1.2 基础设施

基础设施评价由绿地可达性、设施可达性、设施多样性和城市水系占比组成(见图7)。对于绿地可达性,古城内的绿地可达性较低,外围以工业园区、吴江太湖新城等区域形成绿地可达性较高的区域;对于设施可达性,多数社区300 m范围内的设施数大于174,古城内部、南门附近较高;设施多样性整体呈现由中心向外围逐步降低的趋势。水系作为贯通苏州的主要网络,整体呈现均质化分布。基础设施指数的分布与地理空间分布不具备明显关联性,不同小区的设施配套差距较大。

4.1.3 交通状况

交通状况分析结果包含道路可达性、道路网密度、交通站点数和高速高架密度(见图8)。笔者发现道路可达性指数大于35的多分布在姑苏区外围、相城区南部等区域;路网密度在中环路地带较高。工业园区内社区的平均公交站点数最高。从交通状况指数的整体分布来看,一、二等级交通状况评级的社区比例占到将近70%;低等级交通状况的社区仅占2.86%。从高速高架的分布情况分析发现,大部分社区高架呈现均质化分布,整体水平较低。

4.1.4 社会经济

社会经济分析包含微博签到数、房价水平和就业单位数(见图9)。微博签到数于城市中心区集聚,地理空间分布整体差异较大;房价分布上环金鸡湖的社区房价水平较高。从社会经济指数的分布结果来看,低社会经济指数的社区较多,其中社会经济指数评级为四、五等级的社区占比接近70%,而评级为一、二等级的社区占比不足15%。

4.1.5 社区活力叠加

基于AHP层次分析法的分析结果发现,社会经济所占权重最大,其次为基础设施,交通状况最小;对于低活力的社区应当增加对社会经济的关注度,满足社会经济情况的前提下,应对建筑环境和基础设施进行提升改造。所有类别按权重叠加形成社区活力指标,其分布见图10。各等级活力的社区在地理空间分布上呈现交叉融合的特征,即同一地带既有高活力社区,又有低活力社区,形成多活力区域交叉分布。

4.2 社区活力评测结果有效性分析及策略探讨

基于社区活力分布测度结果(见图11),对不同活力评级的社区进行分类,发现不同类别的社区差异化特征明显。第五等级的社区主要位于城市边缘或非核心地带,设施老旧,基础设施不完整。第四等级的社区周边多有老居住区聚集,设施老舊,聚集大量拆迁原住居民。第三等级社区为典型的多样人群聚集的社区,设施及物业管理基本完善。第二等级社区配套设施完整,交通便利,社区环境良好。最高等级社区生态环境优越,配套设施十分完整,房价较高,对外吸引力强。不同类别的社区分类及内部特征较符合研究假设,与既有研究[55]结论相似,即高活力的区域一般具有紧凑的街道、多样化的建筑形式和多功能利用的土地特征。这在一定程度上验证了评价结果的有效性。

在此基础上分别选取一个具有典型特征的社区,从社会可持续视角下提出社区更新策略。基于社区不同活力等级分别提出“激活生活廊道,增强空间设施”“完善基础设施,提升社区治理”“提升社区设施,增强社区治理”“促进社区参与,营造生活品质”“建设绿色社区,丰富生活情景”这5项优化策略,并从建成环境、基础设施、交通状况和社会经济4个层面进行概述(见表3),与现有关于老旧社区更新的5项原则具有一定的重合度,但其侧重点不同。

(1)针对活力等级为五级,即最低等级的社区,提出激活生活廊道,置入多样的公共服务设施,加强社区内公共空间更新的策略,促进社区周边的整体城市功能的完善。

(2)针对活力等级为四级的社区,提出完善基础设施,提升社区治理,诸如打造适老化设施、健身设施等策略。

(3)针对活力等级为三级的社区,提出提升社区设施,增强社区治理与社区参与,并增加社区内部的就业机会的策略。

(4)活力等级为二级的社区,其社区内部管理基本完善,活力亦较高,因此本文提出促进社区参与,链接多样的城市活力空间的策略,旨在提升区域内部整体活力,满足社区多样性需求。

(5)活力等级为一级的社区,社区生态环境相对优越,活力水平最高,因此本文基于“绿色”“生态”原则提出打造绿色社区,构建丰富的生活情景,满足社区居民对社区环境及精神文化的追求的策略。

综上所述,社会可持续视角下的老旧小区更新,其更新原则应秉持“以人为本”“资源统筹”的更新策略模式,通过加强社区治理与居民参与,提升社区生活品质。

5 结语

本文通过建立社会可持续视角下的社区活力测度体系,选取苏州中心城区内的城市社区进行活力测度,通过确立社区活力等级、提取同等级社区特征,进而引导制定针对性的更新决策。理论意义上,社会可持续视角的社区活力测度能够精准描摹社区画像,通过“大小”数据结合的定量研究以及主客观结合的评估体系构建具有较高的学术和理论价值。

研究发现:(1)社会可持续视角下基础设施对于苏州社区活力的影响权重较大,并呈现正向的线性关系。在此基础上对基础设施进行进一步细分,即设施多样性、设施可达性和绿地可达性,发现设施多样性对于社区活力的影响权重最大,即基础设施的种类愈多,社区活力愈高。研究结果符合相关研究结论,即社区活力被表征为社区居民在场所内的活跃程度,而功能导向下的设施种类将不同程度地影响社区居民的集散[56]。(2)基于对社区活力等级的空间分析发现,不同等级的社区整体呈现交叉分布的态势,并非呈现成团式的分布。(3)基于社会可持续视角下对社区活力的提升,需要从社会、环境、经济等综合要素考虑,并根据社区活力的不同等级提出不同的更新策略。

本文具有一定的实践意义。社会可持续视角下对于苏州市范围内老旧社区活力的评测,可为社区更新决策提供相应的数据支持。当然,本文研究方法仍具有一定局限性,微博签到数据、POI数据、房价信息等由于是以季度甚至年为单位收集,无法实时判断社区活力变化,亦难以满足对城市更新过程中社区更新的运营情况。整体而言,基于多源大数据对社区活力测度仍具有较大的拓展空间,后续可在数据中引入地理标记等数据对社区活力进行进一步挖掘,进而适应当下快速发展的社区动态。

(本文来源于“中国城市科学研究会城市大数据专业委员会2022年会暨第三届‘城市文化感知与计算学术研讨会”。在专题论坛一“基于大数据的城市规划支持”中进行宣讲。)

参考文献 References

国家发展改革委. “十四五”新型城镇化实施方案[EB/OL]. (2022-06-21)[2022-12-07]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-07/12/content_5700632.htm.

National Development and Reform Commission. Implementation plan for the "Fourteenth Five- Year Plan" new urbanization[EB/OL]. (2022-06-21)[2022-12-07]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-07/12/content_5700632.htm.

吴秋晴,赵宝静. 系统治理与精准更新视角下的社区规划探索——以周家桥街道美好生活圈行动规划为例[J]. 上海城市规划,2022(2):16-23.

WU Qiuqing, ZHAO Baojing. Exploration of community planning from the perspective of system governance and accurate renewal: a case study of the action plan of 15-minute community life unit in Zhoujiaqiao Sub-district[J] Shanghai Urban Planning Review, 2022(2): 16-23.

程坦,刘丛红,刘奕杉. 生活圈视角下的社区养老设施体系构建方法研究[J]. 规划师,2021,37(13):72-79.

CHENG Tan, LIU Conghong, LIU Yishan. The approaches in the construction of community-based elderly care facilities system from life circle viewpoint[J]. Planners, 2021, 37(13): 72-79.

刘雪娇. 用途混合视角下的社区公共服务设施精细化规划策略探讨[J]. 城市发展研究,2021,28(11):31-37.

LIU Xuejiao. Discussion on refined planning strategy of community public service facilities from the perspective of mixed use[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(11): 31-37.

侯晓蕾. “微花园设计”:基于日常需求的老旧社区微更新——常营玫瑰童话花园设计解析[J]. 建筑学报,2022(3):33-36.

HOU Xiaolei. "Tiny garden design": micro regeneration of dilapidated communities based on daily demands an analysis of the design of rose fairy garden in Changying[J]. Architectural Journal, 2022(3): 33-36.

赵楠楠,刘玉亭,刘铮. 新时期“共智共策共享”社区更新与治理模式——基于广州社区微更新实证[J]. 城市发展研究,2019,26(4):117-124.

ZHAO Nannan, LIU Yuting, LIU Zheng. Co-wisdom, co-strategy, and co-benefit: urban regeneration and community governance in Guangzhou City[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(4): 117-124.

袁奇峰,錢天乐,郭炎. 重建“社会资本”推动城市更新——联 地区“三旧”改造中协商型发展联盟的构建[J]. 城市规划,2015,39(9):64-73.

YUAN Qifeng, QIAN Tianle, GUO Yan. Reconstructing social capital to promote urban renewal: a case study of Lianjiao Area, Nanhai[J]. City Planning Review, 2015, 39(9): 64-73.

許昊,华晨,李咏华. 青年发展型城市建设:老旧社区社会活力再生规划路径研究[J]. 城市规划学刊,2022(3):96-101.

XU Hao, HUA Chen, LI Yonghua. Youth development in city building: planning for the regeneration of social vitality in the old community[J]. Urban Planning Forum, 2022(3): 96- 101.

唐婧娴,龙瀛. 特大城市中心区街道空间品质的测度——以北京二三环和上海内环为例[J]. 规划师,2017,33(2):68-73.

TANG Jingxian, LONG Ying. Metropolitan street space quality evaluation: second and third ring of Beijing, inner ring of Shanghai[J]. Planners, 2017, 33(2): 68-73.

唐婧娴,龙瀛,翟炜,等. 街道空间品质的测度,变化评价与影响因素识别——基于大规模多时相街景图片的分析[J]. 新建筑,2016(5):110-115.

TANG Jingxian, LONG Ying, ZHAI Wei, et al. Measuring quality of street space, its temporal variation and impact factors: an analysis based on massive street view pictures[J]. New Architecture, 2016(5): 110-115.

陈星,黄浦江,梁英竹. 存量背景下上海市城市更新区域识别和评估[J]. 上海城市规划,2022(4):117-124.

CHEN Xing, HUANG Pujiang, LIANG Yingzhu. Regional identification and evaluation of urban renewal in Shanghai from the perspective of urban stock update[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2022(4): 117-124.

中华人民共和国国务院办公厅. 国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见[EB/OL]. (2020-07-10)[2022-12-07]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-07/20/content_5528320.htm.

The General Office of the State Council. Guiding opinions of the General Office of the State Council on comprehensively promoting the renovation of old urban communities[EB/OL]. (2020-07-10)[2022-12-07]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-07/20/content_5528320.htm.

秦虹,苏鑫. 城市更新[M]. 北京:中信集团出版社,2018.

QIN Hong, SU Xin. Urban regeneration[M]. Beijing: CITIC Group Press, 2018.

林坚,叶子君. 绿色城市更新:新时代城市发展的重要方向[J]. 城市规划,2019,43(11):9-12.

LIN Jian, YE Zijun. Green urban renewal: an important direction for urban development in the new era[J]. City Planning Review, 2019, 43(11): 9-12.

WCED. Report of the World Commission on Environment and Development: our common future[R]. 1987.

张瑜茜,蔡辉. 英国城市更新的社会可持续性研究——以曼彻斯特休姆(Hulme)地区为例[J]. 城市建筑,2019,16(29):30-32.

ZHANG Yuxi, CAI Hui. Study on the social sustainability of UK urban regeneration: a case of Hulme in Manchester[J]. Urbanism and Architecture, 2019, 16(29): 30-32.

KARUPPANNAN S, SIVAM A. Social sustainability and neighbourhood design: an investigation of residents' satisfaction in Delhi[J/OL]. Local Environment, 2011, 16(9): 849-870. https://doi.org/10.1080/13549839.2011.607159.

BERG P G, NYCANDER G. Sustainable neighbourhoods—a qualitative model for resource management in communities[J]. Landscape and Urban Planning, 1997, 39(2-3): 117-135.

CHEN J, PELLEGRINI P, WANG H. Comparative residents' satisfaction evaluation for socially sustainable regeneration—the case of two high-density communities in Suzhou[J]. Land, 2022, 11(9): 1483.

SCHENSUL J J. Community, culture and sustainability in multilevel dynamic systems intervention science[J/OL]. American Journal of Community Psychology, 2009, 43(3-4): 241-256. https://doi.org/10.1007/s10464-009-9228-x.

張晓. 城市更新的社会可持续性评价指标体系探索[C]//2013中国城市规划年会论文集. 北京:青岛出版社,2013:1-8.

ZHANG Xiao. Exploration of social sustainability evaluation index system of urban regeneration[C]//Proceedings of 2013 China Annual National Planning Conference. Beijing: Qingdao Publishing Group, 2013: 1-8.

郎嵬,李郇,陈婷婷. 从社会因素角度评估香港城市更新模式的可持续性[J]. 国际城市规划,2018,33(6):67-71.

LANG Wei, LI Xun, CHEN Tingting. Evaluating sustainable urban renewal approach in Hong Kong from a social perspective[J]. Urban Planning International, 2018, 33(6): 67-71.

董禹,肖永恒,董慰,等. 城市社区社会可持续性影响要素研究——基于哈尔滨8个社区实证[J]. 建筑学报,2021(S1):134-139.

DONG Yu, XIAO Yongheng, DONG Wei, et al. Study on the influencing factors of social sustainability of urban communities based on the empirical research of 8 communities in Harbin[J]. Architectural Journal, 2021(S1): 134-139.

蒋涤非. 城市形态活力论[M]. 南京:东南大学出版社,2007:89.

JIANG Difei. The theory of city form vitality[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2007: 89.

MONTGOMERY J. Making a city: urbanity, vitality and urban design[J]. Journal of Urban Design, 1998, 3(1): 93-116.

MAGEE L, SCERRI A, JAMES P. Measuring social sustainability: a community-centred approach[J/OL]. Applied Research in Quality of Life, 2012, 7(3): 239-261. https://doi.org/10.1007/s11482-012-9166-x.

JACOBS J. The death and life of great American cities[M]. New York: Modern Library, 1969.

AMOLE D. Residential satisfaction in students' housing[J]. Journal of Environmental Psychology, 2009, 29(1): 76-85.

CHEN J, PELLEGRINI P, XU Y, et al. Evaluating residents' satisfaction before and after regeneration—the case of a high-density resettlement neighbourhood in Suzhou, China[J]. Cogent Social Sciences, 2022, 8(1): 2144137.

NIU J, ZHAO M. Analysis on factors influencing of yurts residence satisfaction based on structural equation model[J]. Science & Technology for Development, 2018, 14(8): 750-756.

BAUM S, KATHRYN A, KARA R. Happy people in mixed-up places: the association between the degree and type of local socioeconomic mix and expressions of neighbourhood satisfaction[J]. Urban Studies, 2010, 47(3): 467-485.

SPEARE A. Residential satisfaction as an intervening variable in residential mobility[J]. Demography, 1974, 11(2): 173-188.

東昆鹏,刘鸿琳,徐建刚,等. 社区营造视域下的内城街区活力再生途径——以西安回坊为例[J]. 城市规划,2021,45(2):99-108.

DONG Kunpeng, LIU Honglin, XU Jian'gang, et al. The way of vitality regeneration of inner city blocks from the perspective of community building: a case study of Muslim quarter in Xi'an City[J]. City Planning Review, 2021, 45(2): 99-108.

甄峰,王波,陈映雪. 基于网络社会空间的中国城市网络特征——以新浪微博为例[J]. 地理学报,2012,67(8):1031-1043.

ZHEN Feng, WANG Bo, CHEN Yingxue. China's city network characteristics based on social network space: an empirical analysis of Sina Micro-blog[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1031-1043.

彭正洪,李承聪,焦洪赞. 基于手机信令与电子地图POI数据的社区生活圈测度方法——以武汉市为例[J]. 现代城市研究,2022,37(2):45-50.

PENG Zhenghong, LI Chengcong, JIAO Hongzan. Measurement method for community life-circle based on mobile signaling data and online map POI data: a case study of Wuhan[J]. Modern Urban Research, 2022, 37(2): 45-50.

史春云,陶玉国. 城市绿地空间环境公平研究进展[J]. 世界地理研究,2020,29(3):621-630.

SHI Chunyun, TAO Yuguo. Literature review on environmental justice of urban green space[J]. World Regional Studies, 2020, 29(3): 621-630.

李旻芮,高悦尔,史志法,等. 基于公平视角的城市公共交通资源空间分布研究——以厦门市为例[J]. 城市发展研究,2022,29(3):28-33.

LI Minrui, GAO Yueer, SHI Zhifa, et al. Research on the spatial distribution evaluation of urban public transportation resources from the perspective of equity: taking Xiamen as an example[J]. Urban Development Studies, 2022, 29(3): 28-33.

唐子来,陈颂. 上海市中心城区轨道交通网络分布的社会正义绩效评价[J]. 上海城市规划,2016(2):102-108.

TANG Zilai, CHEN Song. An evaluation of social justice performance in the distribution of metro networks in the central city of Shanghai[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2016(2): 102-108.

王若溪,李俊清. 社会资本对城市居民社区参与的影响——以宁夏城市社区为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2022,42(6):77-84.

WANG Ruoxi, LI Junqing. The impact of social capital on community participation of urban residents: a case study of urban community in Ningxia[J]. Journal of South-Central Minzu University (Humanities and Social Sciences), 2022, 42(6): 77-84.

林晓艳,陈守明,黄贞. 保障房社区社会资本测度与比较[J]. 东南学术,2018(6):118-129.

LIN Xiaoyan, CHEN Shouming, HUANG Zhen. Measurement and comparison of social capital of affordable housing communities[J]. Southeast Academic Research, 2018(6): 118-129.

CHEN J, PELLEGRINI P, YANG Z, et al. Strategies for sustainable urban renewal: community-scale GIS-based analysis for densification decision making[J]. Sustainability, 2023, 15(10): 7901.

STREETEN P. First things first: meeting basic human needs in the developing countries[M]. Washington, DC: World Bank Group, 1981.

HOADLEY J S. The rise and fall of the basic needs approach[J]. Cooperation and Conflict, 1981, 16(3): 149-164.

HUANG Z, DU X. Assessment and determinants of residential satisfaction with public housing in Hangzhou, China[J]. Habitat International, 2015, 47: 218-230.

MOHIT M A, MOHAMED A. Assessment of residential satisfaction with public housing in Hulhumale, Maldives[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 50: 756-770.

林仲煜,胡紋,金伟. 中国可持续城市形态构建研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2006,12(4):18-22.

LIN Zhongyu, HU Wen, JIN Wei. Study on sustainable development of urban form of China[J]. Journal of Chongqing University (Social Science Edition), 2006, 12(4): 18-22.

运迎霞,胡俊辉,任利剑. 可持续城市形态的哲学思辨[J]. 城市规划学刊,2020(3):32-40.

YUN Yingxia, HU Junhui, REN Lijian. Philosophical thinking on sustainable urban form[J]. Urban Planning Forum, 2020(3): 32-40.

胡俊辉,任利剑,运迎霞. 健康城市视角下国外可持续城市形态研究述评[J]. 国际城市规划,2021,36(1):58-68.

HU Junhui, REN Lijian, YUN Yingxia. Review of foreign studies on sustainable urban form from the perspective of healthy cities[J]. Urban Planning International, 2021, 36(1): 58-68.

叶宇. 新城市科学背景下的城市设计新可能[J]. 西部人居环境学刊,2019,34(1):13-21. YE Yu. The new potentials of urban design in the context of new urban science[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2019, 34(1): 13-21.

杨贵庆. 安得“高”厦千万间,大庇都市民民尽欢颜——上海城市高层住宅居住环境和社会心理调查分析与启示[J]. 城市规划学刊,1999(4):35-38.

YANG Guiqing. Analysis and discussion on the survey of living environment and social psychology of residents in high rise apartments in Shanghai[J]. Urban Planning Forum, 1999(4): 35-38.

陈建华,孙穗萍,林可枫,等. 空间句法视角下传统村镇公共空间使用后评价[J]. 南方建筑,2022(4):99-106.

CHEN Jianhua, SUN Suiping, LIN Kefeng, et al. Post evaluation on the use of public space in traditional villages and towns from the perspective of space syntax[J]. Southern Architecture, 2022(4): 99-106.

杨晓琳,王雪霏. 基于行为网络与路网距离拟合分析的社区公共空间可达性研究——以广州星河湾社区为例[J]. 现代城市研究,2021,36(4):11-17.

YANG Xiaolin, WANG Xuefei. Research on the accessibility of community public space based on the analysis of behavior network and road network distance fitting: a case study of Guangzhou Xinghewan Community[J]. Modern Urban Research, 2021, 36(4): 11-17.

劉羿伯,徐苏宁,刘文茜,等. 多源数据支持下的北京滨水街区活力测度及影响因素分析[J]. 建筑学报,2021(S1):120-127.

LIU Yibo, XU Suning, LIU Wenxi, et al. Vitality measurement and analysis of the influencing factors of waterfront blocks in beijing based on multisource data[J]. Architectural Journal, 2021(S1): 120-127.

住房与城乡建设部. 城市居住区规划设计标准(GB50180-2018)[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2018.

Ministry of Housing and Urban-rural Development. Standard for planning and design of urban residential areas (GB50180-2018)[S]. Beijing: China Architecture and Building Press, 2018.

ZHANG A, LI W, WU J, et al. How can the urban landscape affect urban vitality at the street block level? A case study of 15 metropolises in China[J/OL]. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 2021, 48(5): 1245-1262. https://doi.org/10.1177/2399808320924425.

TRICKETT E J. Multilevel community-based culturally situated interventions and community impact: an ecological perspective[J/OL]. American Journal of Community Psychology, 2009, 43(3-4): 257-266. https://doi.org/10.1007/s10464-009-9227-y.