融入规划轨道交通的土地使用多情景模拟

2024-01-05周新刚杨辰颖黄永俏曾灿程钮心毅

周新刚 杨辰颖 黄永俏 曾灿程 钮心毅

摘 要城市轨道交通对城市未来土地使用发展布局具有重要的影响,有必要探讨如何将轨道交通规划融入国土空间规划中,并进行多情景的比较分析以辅助国土空间规划。基于上海市不同历史年份土地使用情况,分析土地使用的变化过程,挖掘轨道交通对于土地使用演变的影响。设定不考虑规划轨道交通、考虑轨道交通建设规划情景和考虑轨道交通建设调整规划3种情景,使用神经网络和元胞自动机模型对未来土地使用演变进行多情景模拟。结果表明,土地使用模拟能够有效分析轨道交通、人口密度等不同空间要素对土地使用演变的影响,土地使用模拟结果与现状对比精度较高。多情景土地使用模拟方法可以比较不同规划情景之下的土地使用发展布局,辅助轨道交通规划编制,融入轨道交通规划的未来土地使用发展布局对于支持TOD模式的国土空间规划具有参考价值。

关 键 词城市轨道交通;土地使用演变;公共交通导向型的发展模式;国土空间规划

文章编号 1673-8985(2023)03-0112-07 中图分类号 TU984 文献标志码 A DOI 10.11982/j.supr.20230316

0 引言

我国过去快速城镇化带来小汽车出行增长,同时带来长距离出行和交通能耗增加。伴随我国城镇化进入高质量发展阶段,鼓励以公共交通为导向的TOD(Transit-Oriented Development)模式促进低碳出行。2022年国家发改委《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出,“超大特大城市构建以轨道交通为骨干的快速公交网络,科学有序发展城市轨道交通。”

我国过去快速城镇化中城市空间利用存在低密度、分散化的倾向,交通和土地使用脱节导致建设用地无序扩张和利用效率低下的问题,农业空间和生态空间持续减少。2021年《中华人民共和国土地管理法实施条例》提出应当“提高土地节约集约利用水平,保障土地的可持续利用”。伴随我国城镇化进入高质量发展阶段,鼓励以TOD模式促进城镇建设用地集约高效利用。轨道交通促使建设用地向轨道站点周边集中,站点周边高强度和混合使用的用地模式引导人口和就业岗位向轨道站点周边聚集,从而提升土地利用效率;同时轨道交通站点地下空间开发减少对土地的占用,促进更加集约的用地。因此,轨道交通规划可以提高用地效率,留下更多的生态空间和农业空间。

都市区轨道交通提高居民机动性同时减少交通能耗,在中心城区带动外围地区协同发展中发挥重要作用。不少超大特大城市中心城区轨道交通建设基本完善,外围地区轨道交通建设兴起。未来城市轨道交通建设仍将处于迅速发展阶段,尤其是外围地区。都市区外围公共交通服务水平较低,土地使用更依赖轨道交通的引导作用。轨道交通不仅会影响国土空间土地使用[1],促使站点周边用地转换[2]2480,同时会优化大都市区尤其是外围地区的空间结构[3]66。轨道交通加强了城市外围地区与中心城区的联系,使得居民出行更加低碳。

我国城市轨道交通建设发展迅速。《城市轨道交通2021年度统计和分析报告》的数据显示,截至2021年底,中国大陆地区共有50个城市已开通城市轨道交通运营线路283条,运营线路总长度9 206.8 km。共有67个城市的城市轨道交通线网规划获批,其中城市轨道交通线网规划在实施的城市共56个,在实施的建设规划线路总长6 988.3 km。

然而,实际开发建设过程中目前存在轨道交通对土地使用的引导不足,导致轨道线路周边土地使用模式不合理、用地效率不高等问题[4],尤其是在都市外围地区。这是因为在规划中并未将两者很好地协调。应充分考虑轨道交通对其周边用地变化产生的影响,预测在轨道交通规划影响下未来土地使用可能发生的变化,以便对国土空间规划进行相应调整,促进土地利用和轨道交通系统的协调发展。

低碳出行目标下都市外围地区引导居民使用轨道交通出行,需要挖掘外围地区轨道交通周边用地如何优化。现有研究较多关注的是轨道交通对历史年份土地使用变化的影响,基于历史年份土地利用数据对于过往轨道交通对周边土地利用的作用进行分析,而较少研究关注轨道交通规划对于未来城市土地使用变化的影响。如未充分考虑轨道交通对土地利用的影响,可能导致土地利用与轨道交通不匹配,不利于二者的协调发展,因而有必要把规划轨道交通融入未来土地使用模拟和规划中。

本文以上海市为例,通过分析不同历史年份的土地使用情况得到包括轨道交通在内的不同空间驱动因子对土地使用变化的影响。在此基础上考虑轨道交通规划对未来土地使用演变的影响,进而利用元胞自动机模型对城市未来土地使用进行模拟,分析轨道交通规划对上海市外围地区产生的影响,提出面向国土空间规划的轨道交通周边用地发展布局建议,对于国土空间规划的编制具有重要意义。

1 相关研究概述

1.1 轨道交通对土地使用的影响

城市交通干道对沿线土地使用存在廊道效应,由中心向外逐步衰减,对城市发展和结构变迁起到重要的誘导作用,刺激城市土地开发,对沿线的城市土地使用产生影响[5]。廊道效应同样适用于城市轨道交通,轨道交通的建设提升其服务地区的交通可达性,从而增加周边地区的土地价值和土地使用集约程度。这种效应随着相对轨道交通沿线的距离越远而减少,最终影响轨道沿线的土地使用类型和模式[6]。

城市轨道交通的建设引导沿线空间形态发生变化,形成紧凑、混合的土地布局,即“公共交通导向型的发展模式”(TOD)。外围地区轨道交通对土地使用的引导作用对比中心城区更为突出。都市外围地区与中心城区存在差异,外围地区居住用地和商业、产业用地混合使用程度较中心城区低,外围地区应采用新的E(Extend)-TOD模式,注重轨道交通的走廊建设带动外围地区功能组团的提升[7]127-128,因此研究外围地区轨道交通对土地使用的影响对于外围地区建设有借鉴意义。轨道交通的廊道效应会带动外围地区的土地使用演变,促进外围地区用地从单一居住或产业功能向复合化、多功能转变[7]131-133。

现有研究较多关注轨道交通对于城市历史年份土地使用演变的影响,但预测其对未来土地使用变化影响的研究仍较少,因此使用一些新的技术方法支撑融入轨道交通影响的城市土地使用模拟,进而辅助规划决策具有必要性。

1.2 土地使用变化模拟模型

元胞自动机模型为轨道交通规划融入未来土地使用演变提供了可能。元胞自动机是模拟土地使用变化、预测未来土地使用格局的常用方法[8],该方法通过“自下而上”的建模方法,将空间看作是由二维栅格空间组成的,每一个元胞的状态用来表示土地使用类型,每个元胞转化为其他用地类型的概率同时受到邻域和转化规则的制约。元胞自动机可用于模拟城市形态演化和土地使用变化,预测不同规划限制条件下城市未来土地使用情景,研究不同要素对土地利用变化的影响等。

已有一些研究使用元胞自动机模型分析模拟轨道交通对于土地使用的影响。赵丽元等[9]402-404通过设计两种情景分别对有无轨道交通影响下的城市土地使用进行了模拟分析,发现考虑轨道交通影响情景下的土地使用模拟具有较高的准确度。魏中宇等[2]2480,何尹杰等[10]通过元胞自动机模型模拟预测了未来轨道线路周边的土地使用分布,但是没有分析未来土地使用的多情景发展布局。

目前大多数的土地使用模拟是基于轨道交通在模拟过程中保持不变的假设下进行的,在国土空间规划中应充分考虑轨道交通规划对未来土地使用演变带来的影响,使土地利用规划和轨道交通规划之间能够相互协调匹配。

2 研究区概况与数据源

本文主要关注的是轨道交通对未来土地使用发展布局的影响,使用2009年和2014年上海轨道交通对其土地使用变化产生的影响作为基础建立模型用于预测2025年土地使用格局。研究的区域范围是上海市域。2009年和2014年的已建轨交线路以及土地使用现状如图1所示。

至2009年末,上海已有10条轨交线路投入使用,分别为1、2、3、4、5号线莘庄到闵行开发区段、6、7、8、9、11号线。2009年至2014年期间,10、12、13、16号线4条轨交线路开通运营,2、7、9、11号线轨交线路延长,轨交线路数量达到14条。

土地使用数据包括居住用地、公共服务设施用地、工业用地、商业用地、农业用地、生态用地(林地、草地、水域)和其他用地(交通运输用地、特殊用地、未利用地等)。本文主要关注除其他用地外上述6类用地之间的相互转换和变化。为量化上海2009—2014年各类型土地使用的转换,计算得到土地使用转换情况(见表1)。其中,发生转换的居住用地多转换为公共服务设施用地、农业用地,发生转换的工业用地较多转换为公共服务设施用地。这与当时上海采取的“退二进三”去工业化产业结构转型升级战略相关。

3 研究方法

3.1 融入规划轨道交通的土地使用模拟

为了更好地揭示影响土地使用变化的机制,本文采用融入规划轨道交通的元胞自动机模型,包括两个部分。

(1)历史年份土地使用演变分析

首先,基于过去两个不同时间点的土地使用数据和土地使用变化的驱动因子数据,通过随机抽样的方法获取训练数据对神经网络进行训练。土地使用数据和驱动因子数据为处理后栅格大小、坐标系等一致的栅格数据,单个栅格即为土地演变模拟中的模拟单元。神经网络的输入层接收每个模拟单元对应的各个驱动因子的空间变量值,它们决定了该单元的状态转换,即用地类型的转换。利用神经网络可以模拟这种复杂的属性—状态对应关系。由神经网络的输出层可以得到不同类型用地的发展概率,即模拟单元转换为各类用地的概率。在元胞自动机的运行机制中,每个单元发展为某种土地利用类型的概率不仅取决于由神经网络预测的发生概率,还取决于在预测期内不同演变状态下的其他可变要素包括转换成本、邻域影响和自适应惯性等因素。转换矩阵通过数值大小反映不同用地类型之间的转换成本;邻域影响代表了每个元胞用地受周邊元胞用地的影响;自适应惯性系数用于代表模拟单元维持之前的土地利用类型的趋势强弱。综合各类用地的发展概率、自适应惯性系数、邻域影响、转换矩阵,通过元胞自动机模型迭代得到每个网格单元对各类用地的总体转换概率,再将土地利用类型分配给该网格单元。然后,结合历史年份实际土地使用规模,对历史年份土地使用演变过程进行模拟,生成历史年份的土地利用分布,与实际情况进行对比,并验证模型的精度。再利用随机森林模型可挖掘不同类型用地的演变机制与各类空间驱动因子之间尤其是轨道交通的关系,得到不同驱动因子对于各类用地发展的影响。

(2)融入规划轨道交通的未来土地使用发展布局模拟模型

基于历史年份用地演变分析结果,可以得到土地利用演变的发展趋势和空间驱动因子对土地利用演变的影响,用于未来土地使用模拟模型。顾及现状轨道交通驱动因子和其他驱动因子后,在神经网络模型训练阶段中标记需要更新的轨道交通驱动因子,在预测过程中被标记的轨道交通因子将会被规划的轨道交通数据更新,其余空间驱动因子保持一致,得到在规划轨道交通影响下的各类用地发展概率(见图2)。结合规划年份土地使用规模,基于现状用地与历史年份土地使用演变分析得到的土地利用演变趋势,即可模拟生成未来目标年份的土地利用分布。此方法顾及动态轨道交通规划,可为未来土地使用规划决策提供有效辅助作用。通过该模型融入轨道交通规划,可对未来用地布局进行多情景模拟。

3.2 情景设计与空间驱动因子选取

本文设计了轨道交通现状条件下的常规情景与引入规划轨道交通条件下的规划情景,重点关注上海外环外的外围地区。

土地使用演变会受到人口密度、区位、交通等方面的影响[11]。本文主要采用3种驱动因子来解释土地使用的变化(见表2),包括到城市道路的距离、到轨道交通线路的距离、人口密度和到就业中心的距离。为了统一研究区域空间驱动因子的空间分析单元,将各类因子的空间分辨率统一到10 m。

使用手机信令数据识别居民的就业地,获取就业密度,进一步识别就业密集区[12]。对于到就业中心的距离,本文通过2011年上海移动用户手机信令数据对就业密度进行计算(见图3),并使用非参数分析法基于就业密度识别就业中心。

4 结果与分析

4.1 2009—2014年轨道交通线路周边的土地使用变化

为了分析轨道交通对于土地使用的影响,首先基于历史年份土地使用数据对外围地区轨道交通线路周边各类用地数量变化进行对比(见图4)。本文中的外围地区为上海外环外区域,并将轨道交通线路周边1 000 m范围[9]399作为轨道交通的影响范围进行分析。通过分析可以得到:从2009年到2014年,外围地区轨道交通线路周边建设用地总量增加。其中公共服务设施用地占比增加最大,涨幅为4.18%,商业用地增加了1.44%,生态用地减少了0.71%,农业用地减少了3.40%。

4.2 各类驱动因子对于土地使用的影响

基于神经网络模型挖掘不同类型用地的演变机制与各类空间驱动因子之间的关系,可以得到不同驱动因子对于各类用地发展的影响,以及各类空间驱动因子驱动各类用地转换成某一类特定类型用地的影响权重大小[13]。图5展示了各类驱动因子对于所研究的4类建设用地在2009—2014年间变化的影响权重分析。

对于居住用地和公共服务设施用地,到就业中心距离因子和到轨道交通线路的距离对其用地变化的影响权重最大且二者作用影响权重大小相近。对于商业用地,到就业中心距离与到轨道交通线路的距离对其变化影响权重最大。轨道交通提升了线路周边地区的交通可达性,提供了居民快速进入市中心的交通走廊,居住用地、公共服务设施用地和商业用地的数量相应增加,提升了其周边土地的价值,因此轨道交通线路因子的综合影响最大。

4.3 模拟模型的精度验证

为验证元胞自动机模型模拟土地使用演变的精度,根据构建的模型以2009年作为初始年对2014年上海的城市土地使用格局进行模拟,得到的模拟土地使用格局如图6所示。在量化评估精度方面,通过逐像元法对比了模拟土地使用格局和实际格局,计算其误差矩阵(见表3)。

计算得到考虑轨道交通线路因子的2014年模拟结果的总体精度为0.87,Kappa系数精度为0.82。这表明元胞自动机模型模拟土地使用格局具有较高的精度,接近真实的土地使用格局,可用于对未来土地使用进行预测。

4.4 2025年土地使用格局预测

根据最新的国家发展改革委关于上海市城市轨道交通第三期建设规划(至2023年)及第三期建设规划调整(规划期延长至2024年)的批复,预计到2024年,上海轨道交通将形成27条线路,全长1 154 km的轨道交通网络。在对2025年土地利用格局预测中使用2024年规划轨道交通线路作为土地使用变化影响因子进行模拟(见图7)。

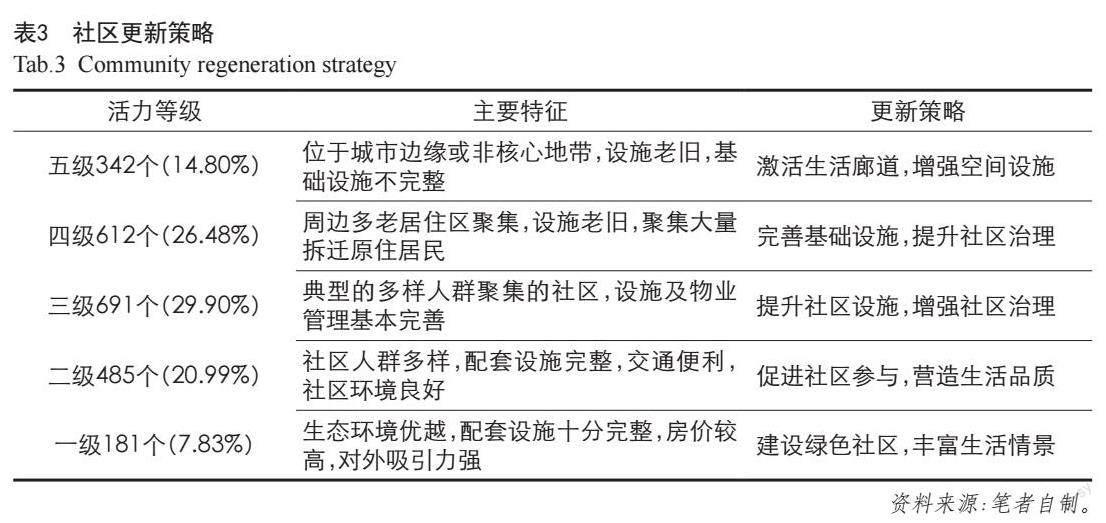

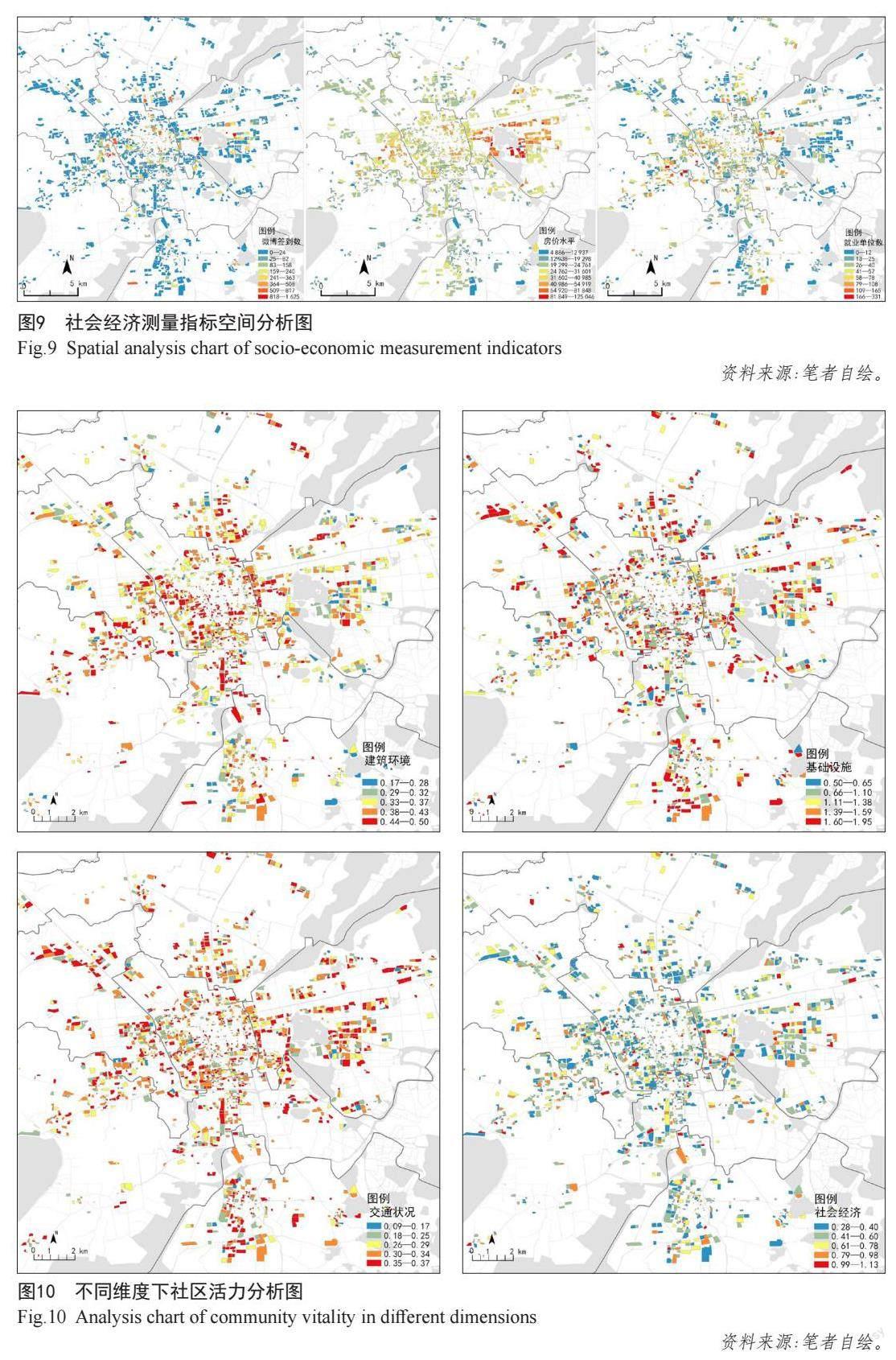

本文参考《上海市国土空间近期规划(2021—2025年)》中“十四五”期间用地规模限制,建设用地总规模不超过3 185 km?,耕地保有量大于1 347 km?。结合规划底线需求及马尔科夫链方法[14]计算得到研究范围内2025年的用地需求数据。其中,居住用地1 153.17 km?,公共服务设施用地832.85 km?,工业用地448.46 km?,商业用地205.01 km?,农业用地2 882.93 km?,生态用地884.10 km?。然后基于图2的框架进行不考虑规划轨道交通和考虑规划轨道交通的土地使用模拟,对2025年土地使用格局进行不同情景下的模拟。对不同情景下轨道交通线路周边土地使用格局和数量进行对比可以发现(见图8-图10):在融入轨道交通规划情景下,外围地区轨道交通线路周边建设用地总量多于常规情景。其中,居住用地数量增加最多,增加了1.91%,公共服务设施用地增加了0.74%。这说明轨道交通的规划建设对于沿线土地發展具有带动作用,促使沿线土地向居住用地进行转变,导致人口数量增加,相应增加了公共服务设施用地数量,利于实现土地集约利用,建构紧凑型的城市[15]。

4.5 多情景规划的土地使用发展布局分析

基于历史用地演变的模拟,通过多情景的土地使用模拟可以分析比较不同轨道交通规划情景下的未来土地使用发展趋势。根据不同城市的发展特征、自身条件和规划研究的侧重点,可以从不同角度设置发展情景进行推演。将不同情景的轨道交通规划线路因子纳入模拟中,设置不同的发展目标、约束条件和规模需求,并转译为神经网络—元胞自动机模型中的相关参数设置,体现情景差异,生成不同的未来土地使用分布。

以上海市城市轨道交通第三期建设规划及其调整规划为例,在调整规划中新增部分轨道交通线路,用多情景分析方法能够比较方案调整带来的土地使用发展差异。分别将第三期轨道交通建设规划情景、调整规划情景的轨道交通规划线路用于模拟2025年用地布局,对比不同情景规划的土地使用发展布局和数量(见图11)。基于元胞自动机的多情景规划的土地使用发展布局分析,可以辅助确定更符合发展要求的轨道交通规划布局方案,为不同规划目标下的国土空间规划编制提供依据。

国家发改委印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》中上海在“十四五”期间将规划建设多条市域(郊)铁路,其中部分线路如上海南汇支线、崇明线、示范区线等尚在建设中待正式开通,后续的研究中可将其中部分轨道交通规划线路用于进一步的模拟中。

5 结论与讨论

本文耦合神经网络和元胞自动机模型对上海市历史年份的土地使用演变过程进行模拟,挖掘各空间驱动因子尤其是轨道交通对于土地使用演变的影响机制,总结土地使用演变的动力机制。探索了轨道交通对土地使用演变的影响,构建了融入规划轨道交通的未来土地使用演变模型。接着融入轨道交通规划对未来土地使用进行多情景模拟对比,并对模拟结果进行定量评价分析,得出以下结论:

(1)在融入轨道交通规划情景下,外围地区轨道交通线路周边建设用地增长多于常规情景,说明轨道交通线路的规划建设能够带動沿线建设用地的发展,会促使生态用地、农业用地向公共服务设施用地、居住用地、商业用地转换,建设用地更加集约高效。在生态文明导向下的国土空间规划编制工作中,对于城镇空间、农业空间、生态空间通过划定“三区三线”进行控制和约束,因此通过模拟得到的结果需要根据实际情况进行修正以满足国土空间保护的需要。

(2)多情景的土地使用模拟可以推演不同轨道交通发展情景下的未来土地使用发展布局,并进行分析比较与评价,辅助轨道交通规划编制,支撑TOD模式的国土空间规划。因此,在对外围地区轨道交通线路周边用地进行规划时,需要同时考虑将居住、公共服务设施和配套的商业用地沿轨道交通线路轴向混合布局,以实现土地的混合利用,形成TOD模式。

本文主要关注于融入轨道交通规划的土地使用多情景发展布局模拟。该研究方法同样可以应用于人口、经济等规划策略对于未来土地使用演变的影响,分析不同规划策略下的未来土地使用发展布局。

(本文来源于“中国城市科学研究会城市大数据专业委员会2022年会暨第三届‘城市文化感知与计算学术研讨会”。在专题论坛一“基于大数据的城市规划支持”中进行宣讲。感谢上海同济城市规划设计研究院有限公司“2021年教育部产学合作协同育人项目”课题“智慧城市系列课程项目案例库建设——智能规划”的支持。)

参考文献 References

段德罡,张凡. 土地利用优化视角下的城市轨道站点分类研究——以西安地铁2号线为例[J]. 城市规划,2013,37(9):39-45.

DUAN Degang, ZHANG Fan. Study on classification of urban rail transit stations from the perspective of land use optimization:a case study on Xi'an subway line 2[J]. City Planning Review, 2013,37(9): 39-45.

魏中宇,苏惠敏,黄荣静. 西安地铁二号线建设对土地利用变化的影响[J]. 生态学杂志,2018,37(8):2474-2482.

WEI Zhongyu, SU Huimin, HUANG Rongjing. The influence of the construction of Xi'an Metro Line 2 on land use change[J]. Chinese Journal of Ecology, 2018, 37(8): 2474-2482.

刘畅,潘海啸,贾晓韡. 轨道交通对大都市区外围地区规划开发策略的影响——外围地区TOD模式的实证研究[J]. 城市规划学刊,2011(6):60-67.

LIU Chang, PAN Haixiao, JIA Xiaowei. The influence of rail transit on the planning and development of metropolitan peri-urban areas[J]. Urban Planning Forum, 2011(6): 60-67.

赵鹏军,万婕. 城市交通与土地利用一体化模型的理论基础与发展趋势[J]. 地理科学,2020,40(1):12-21.

ZHAO Pengjun, WAN Jie. The key technologies of integrated urban transport-land use model: theory base and development trends[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 12-21.

訾海波. 上海空间新格局下的综合性节点城市交通功能提升策略研究——以五个新城为例[J]. 上海城市规划,2021(4):37-43.

ZI Haibo. Study on the promotion strategy of comprehensive node city transport function under the new spatial pattern: a case study of new town in Shanghai[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2021(4): 37-43.

樊鸿伟,汪思慧. 轨道交通建设与城市外围城镇发展的互动模式研究——以上海为例[J]. 上海城市规划,2020(3):129-136.

FAN Hongwei, WANG Sihui. Interactive mode of rail transit construction and urban development: a case study of Shanghai[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2020(3): 129-136.

吕雄鹰,潘海啸. 基于E-TOD的大都市区外围轨道站点规划管控研究——以上海市松江区为例[J]. 上海城市规划,2021(1):127-135.

LYU Xiongying, PAN Haixiao. Research on the planning and control of metro stations in the metropolitan periphery area based on E-TOD: a case study of Songjiang district, Shanghai[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2021(1): 127-135.

黎夏,叶嘉安,刘小平. 地理模拟系统在城市规划中的应用[J]. 城市规划,2006,30(6):69-74.

LI Xia, YEH Anthony Gar-On, LIU Xiaoping. Geographical simulation systems for urban planning[J]. City Planning Review, 2006, 30(6): 69-74.

ZHAO L, SHEN L. The impacts of rail transit on future urban land use development: a case study in Wuhan, China[J]. Transport Policy, 2019, 81: 396-405.

何尹杰,吴大放,刘艳艳,等. 城市轨道交通对土地利用变化的影响——以广州市3、7号线为例[J]. 经济地理,2021,41(6):171-179.

HE Yinjie, WU Dafang, LIU Yanyan, et al. The influence of urban public rail transport on the land use change: a case study of the Metro Line 3 and Line 7 in Guangzhou[J]. Economic Geography, 2021, 41(6): 171-179.

周新刚,傅韵同,郎嵬,等. 紧凑城市視角下的建成区时空演变特征及其影响因素分析——以上海为例[J]. 上海城市规划,2021(1):91-97.

ZHOU Xin'gang, FU Yuntong, LANG Wei, et al. The evolution characteristics of built-up areas from compact city perspective and analysis of its influencing factors: a case study of Shanghai[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2021(1): 91-97.

钮心毅,丁亮,宋小冬. 基于职住空间关系分析上海郊区新城发展状况[J]. 城市规划,2017,41(8):47-53,126.

NIU Xinyi, DING Liang, SONG Xiaodong. Analyzing suburban new town development in Shanghai from the perspective of jobs-housing spatial relationship[J]. City Planning Review, 2017, 41(8): 47-53, 126.

LIANG X, GUAN Q, CLARKE K C, et al. Understanding the drivers of sustainable land expansion using a patch-generating land use simulation (PLUS) model: a case study in Wuhan, China[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2021, 85: 101569.

YANG X, ZHENG X, CHEN R. A land use change model: integrating landscape pattern indexes and Markov-CA[J]. Ecological Modelling, 2014, 283: 1-7.

于立. 关于紧凑型城市的思考[J]. 城市规划学刊,2007(1):87-90.

YU Li. Thinking of compact city[J]. Urban Planning Forum, 2007(1): 87-90.