城市低收入居民搬迁后就业响应及影响因素

2024-01-05孔子然肖佳琦夏永久

孔子然 肖佳琦 夏永久

摘 要中国城市经过40年的大规模空间调整导致城市居民不断迁移,而以住宅搬迁为主要内容的研究为城市空间结构和社会空间重构提供了一个重要视角,其中低收入搬迁者由于在社会资源占有和环境适应能力上相对较弱,使得其就业及经济收入成为关注焦点。利用2017年南京市绕城公路周边8个拆迁安置社区近千户家庭抽样问卷调查数据,从情景分层的视角出发,采用多项Logistic模型回归方法针对低收入搬迁居民的就业响应及影响因素进行研究。研究发现,社会经济属性、职业、职住距离是就业响应的显著影响因素,家庭因素的影响不显著。其研究结论对于正确认识搬迁对居民个体就业产生的影响具有一定促进作用,以期理性认识转型期中国城市社会空间结构重构及其影响效应。

关 键 词搬迁;低收入居民;就业响应;影响因素

文章编号 1673-8985(2023)03-0107-05 中图分类号 TU984 文献标志码 A DOI 10.11982/j.supr.20230315

1 国内外相关案例研究

在过去40年里,中国城市经历了大规模空间结构调整,一个重要结果就是城市居民向周边外围地区不断迁移。依据搬迁的自主性,可将搬迁人群分为自主搬迁者和非自主搬迁者。前者因向往现代化住宅或追求个性化生活方式从老城区搬出,后者是因为租金上涨或政府对其居住地进行再开发而搬出。以住宅搬迁为主要内容的居住迁移成为研究城市空间结构、社会空间重构的重要视角。近年来,研究重心逐步从迁居过程、机制,转向迁居后的行为响应及效应。随着熟悉的空间环境、社会关系和生活习俗的失去,迁居者在心理和行为上将经历一个艰难的转变和适应过程,甚至引起多方面应激反应,包括身心健康、社会活动,以及就业就学等。其中低收入搬迁者由于在社会资源占有和环境适应能力上相对较弱进而引起更多关注,研究焦点主要是搬迁对个体就业和经济收入产生的影响。

对荷兰阿姆斯特丹5个城市更新项目涉迁人口的跟踪研究发现,住房升级似乎并没有带来经济前景的改善,搬迁后居民就业率未见显著提高[1]。虽然能通过重建小商店或杂货铺维持生计,但由于离开原有的社会支持网络且缺乏必要的社会联系,仍然有部分居民无法通过当地社会机构找到就业机会[2]49,[3]170,且低收入家庭从市中心迁移到郊区安置点扰乱了搬迁者与客户的商业联系,造成区位优势和就业机会的双重丧失,使得绝大多数迁移者的收入出现大幅下降,造成失业率升高的趋势[4]。城市再开发引发的拆迁对低收入迁居居民的生活和资产造成破坏,因此缺乏客户、市场和高昂的交通运输成本是造成迁居居民收入中断的主要原因[5],有研究表明搬迁安置对低收入群体也会带来失业风险[6],在就业机会、通勤时间和可支配收入等方面有一定的负面影响[7]772,779,785,同时也可能引发就业变化[8],并且由于安置地附近没有工业和商业区导致居民安置后工作机会减少[9]。另一项研究结果显示,异地安置距离越远,导致上班距离和费用显著增加,低收入群体的贫困程度有加剧的趋势[7]764,[10]242。国内对广州亚运村拆迁居民时间序列上的研究发现,社区居民的经济和心理均受到了较大负面影响,导致社会经济状况恶化且面临失业问题[11-12];在迁居后,低收入者住房条件确实得以改善,但却以社会经济和住宅区位双重损失为代价[13]。对重庆城市更新开展的一项研究发现,大部分低收入原住居民在城市更新过程中迁居,职住分离加剧[14-15]。

总的来看,城市更新造成的搬迁可能会产生严重的不利影响,使得搬迁后的低收入居民脱离现有的生计模式,给直接受影响的人带来贫困风险。除此之外,就业效应的影响因素则是另一个研究热点。美国明尼阿波利斯市案例研究发现,较高比例的低收入居民在安置后经济收入下降,且随着入住时间的推移变得越来越贫穷[16]。有研究显示,迁居前居民是否有丰富的城市生活经验、专业技能、家庭责任及良好的经济条件会影响居民安置后是否有更好的经济稳定性和就业率[17-18],如在印度尼西亚迁居居民安置案例中发现户主受教育程度越高,安置过程中面临的风险越大,与受教育程度低的人相比,受教育程度高的户主在重新安置后损失更大,因为在安置前他们有更好的工作[3]171。

综上所述,搬迁过程中可能会出现失业、工作更换等不同的社会情景的变化,目前在对就业的影响因素的研究中多关注失业与否、职业变换与否、收入增減与否,较少从搬迁后群体所处的情景视角来进行探究。“情景”一词在辞典中的定义为“情形”或“情况”,本文的情景分层指人们在社会的发展趋势中所处的不同境况。可以发现,搬迁后的群体可能处于不同的情景,即失业(即使是短暂性的)和更换工作。有研究显示,在一些行为的影响因素分析中,其所处的情景也需要考虑[19],在不同情景分层下的就业影响因素可能并不相同,其机制仍然值得进一步探究。因此,从不同的情景分层视角出发探究影响因素有助于更加清晰地认识搬迁后就业响应情况及影响机制差异,进而为城市决策者提供更加精准的科学指引。

2 数据与研究方法

2.1 数据采集及基本概况

江苏省省会南京是长三角城市群3大副中心城市之一。与国内其他城市相比,其城市更新起步早、拆迁体量大、涉迁人口多,是研究城市绅士化、社会空间重构以及搬迁安置等问题的优选城市。在综合考虑建成年代、规模体量、地理位置等因素后,从南京绕城公路周边20多个拆迁安置小区中遴选出8个代表。研究小组于2017年3月—5月对南京市8个安置房小区近千户家庭开展搬迁后就业响应情况调查,了解搬迁后城市低收入居民就业响应类型及具体原因。采用问卷调查和社会访谈相结合的形式,调查内容涵盖受访者个体社会经济基本属性、家庭属性特征、搬迁前后的职业类型、职住距离、安置方式、安置年份等信息。调查采取随机抽样方式开展,共投放800份调查问卷,回收有效问卷630份,问卷有效率为78.75%。630份有效样本在抽样小区分布情况如表1所示。本文调研的8个样本社区,是在专家咨询、预调研基础上确定的,综合考虑了社区的地理位置、建设年代、规模体量等因素,具有典型性和代表性。

在630位受访者中,男性和女性占比分别为58%、42%;职业类型分为4类,分别为普通职员、自营就业者、技术人员和管理人员,其中,普通职员占比为64.98%,明显高于其他类型;全体样本的教育程度偏低,以初中和高中学历为主,本科及以上占比不足20%,而2017年南京市城市居民本科以上学历百分比为35.36%,高于调查样本17.61个百分点。据有关部门公开数据显示,2017年南京市普通家庭户均可支配月收入为12 771元,高于70%以上的抽样家庭。综上所述,本文研究对象在学历、职业、家庭收入上整体层次偏低,具有较好的代表性和典型性,样本的社会经济属性统计结果见表2。

由于居住区建成环境、职住空间关系变动或内在诉求等因素,搬迁后部分城市低收入居民就业发生了一定调整,这种因外界环境变化或内在诉求驱动而导致的就业变化可称之为就业响应。调查显示,搬迁后城市低收入居民就业响应分为两个基本类型:第一种类型为短暂性失业,受访者在研究期内发生短暂性失业,失业现象持续时间不等,平均为3个月;第二种类型为就业发生变动,具体表现为工作单位发生变动或因拆迁搬迁后职住距离过大,从单位内其他工作地点调整至离家较近岗位。在630位受访者中,有83个样本发生短暂性失业、399个样本发生就业变动、148个样本就业未发生变动,3类样本占比分别为13.17%、63.32%、23.49%。就业未发生变动指的是搬迁后受访者工作保持不变或发生变动但变动幅度较小,如职位晋升、正常退休等。

调查显示,在630位受访者中,共有482个样本发生了就业响应。在首次就业响应中,因拆迁而更换工作有214人,占总样本数的44.40%;因拆迁导致职住距离过大、单位内部协调至离家较近岗位有27人,占总样本比为5.60%,兩者合计占比为51.00%;发生短暂性失业有83人,占总样本比为17.22%;为更好发展而主动更换工作单位的有158人,占总样本比为32.78%。由此可见,在首次就业响应中,至少50%以上就业变动与拆迁安置直接关联,为更好发展而主动更换工作情景较少,占总样本比不足40%。

在发生就业响应的482位受访者中,部分样本发生了多次响应,累计发生756人次的短暂性失业或就业变动。为比较分析搬迁后初期和整个研究期就业响应情景差异,进一步统计了整体就业响应情景。统计显示,在整个研究期内,短暂性失业发生的有125人次,占总响应人次的16.53%;因拆迁而更换单位或调整工作岗位发生的有249人次,占总响应人次的32.94%;为更好发展而主动更换工作单位发生的有382人次,占总响应人次的50.53%。可见,在搬迁后的就业响应中,既有非自主式变动,又有自主式变动,在搬迁后的初期,以非自主式变动为主,但在整个研究期内,自主式和非自主式变动占比相当。

2.2 研究方法

如前所述,搬迁后城市低收入居民就业响应可归并为3个离散的类别,即就业发生过变动、短暂性失业、就业未发生变动。为了研究宏观经济环境、个体属性、家庭特征、职住距离等变量与居民就业响应的关系,本文拟采用多项Logistic模型,探讨上述变量因素对于居民不同就业响应选择的影响差异。构建的多项Logistic模型方程如下:

式中:Logit(P1/P2)为选择任意两种就业响应类型概率比值的自然对数;X1为安置年份;X2为个体社会经济属性变量,包括性别、年龄、教育程度、迁前职业类型、迁前工作地是否在中心城区;X3为家庭特征变量,包括家庭规模、家庭月均收入、安置时家中有无子女就学;X4为职住距离变量,包括迁前职住距离、迁后职住距离、迁居距离;βt为参数向量,其中t =0,1,2,3,4。

在上述公式的基础上,将就业未发生变动作为短暂性失业和就业发生过变动两种响应类型的参照,依次开展Logistic回归分析。

3 就业响应类型的多项Logistic回归结果

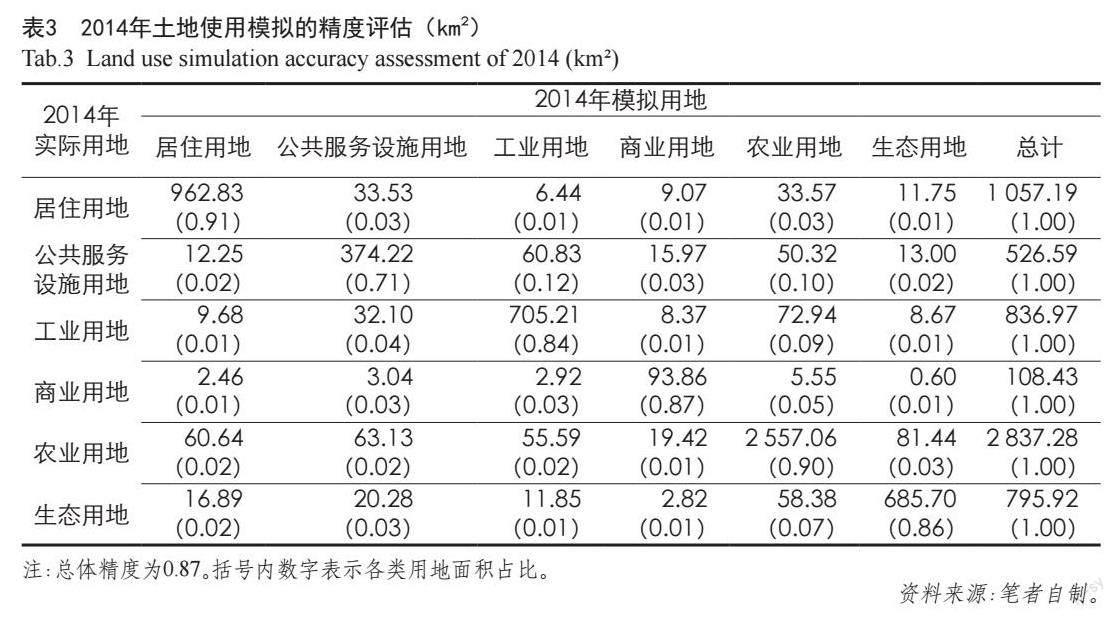

以不变类型为因变量参照系,以安置年份、性别、年龄、教育程度、家庭规模、家庭月均收入、搬迁前工作类型、搬迁前工作地是否在中心城区、搬迁前职住距离、迁居距离、安置模式、搬迁后职住距离、安置时家中有无子女就学等作为自变量,开展多项Logistic回归模拟,结果见表3。模型的似然估计值为-487.657,卡方检验值为154.40,拟合程度好,具有可靠的解释能力。

3.1 社会经济属性因素

模拟显示,性别、教育程度、搬迁时年龄等个体的社会经济属性变量对受访者搬迁后的就业响应具有显著影响。例如,在短暂性失业参照就业不变的模拟中,性别偏回归系数为-0.639,而在就业变动参照就业不变的模拟中,性别的偏回归系数也为负值。这表明相对于女性受访者而言,男性在搬迁后发生短暂性失业、就业变动的概率相对较小。在短暂性失业、就业变动参照就业不变的模拟中,文化层次指标的偏回归系数均为负值,且呈现出显著性,表明与文化层次较低者相比,文化层次较高者搬迁后发生短暂性失业、就业变动的概率较小,就业状态相对稳定。除性别、文化层次外,搬迁时年龄对受访者就业响应也具有显著影响。在两类参照模型中,随着年龄增大,受访者发生短暂性失业、就业变动的概率在明显增大。因此男性、文化层次较高、搬迁时年龄较小者,发生短暂性失业的可能性较小。

从社会阶层划分看,本文所指的城市搬迁居民整体属于弱势阶层,但在搬迁后的短暂性失业和就业变动中,依然呈现出情景分层差异:与男性、文化层次相对较高、年龄较小者相比,女性、文化层次较低、年龄较大的受访者,更倾向发生短暂性失业和就业变动。这种现象验证了社会学领域中的“脆弱性假说”。

3.2 职业因素

模型分析结果显示,搬迁前从事职业对搬迁后的就业响应呈现显著影响,与一般职员相比,管理和技术人员在搬迁后发生短暂性失业、就业变动的可能性较小。相反,搬迁前从事一般职业者,在搬迁后更倾向发生短暂性失业、就业变动。具体而言,在短暂性失业参照就业不变的模拟中,搬迁前从事管理工作、技术行业的偏回归系数分别为-0.206和-0.339,表明该类群体在搬迁后发生短暂性失业的可能性较小;类似地,在就业变动参照就业不变的模拟中,上述两类从业者的偏回归系数亦为负值。通过社会访谈发现,产生上述现象的根本原因在于,从事管理工作和技术行业的受访者,工资福利较好,工作相对稳定,工作满意度较高,因此,即使搬迁后受访者职住距离发生较大增长,但该类群体仍然保留之前工作,就业发生变动或短暂性失业的可能性较小。

可见,搬迁前从事的职业类型对搬迁后的就业变动和短暂性失业产生显著影响,与一般职员和自营职业者相比,管理和技术行业者发生上述现象的概率相对较小,表明该类群体的就业状态相对稳定,受住宅搬迁的负面影响较小。

3.3 职住距离因素

在短暂性失业参照就业不变的模拟中,虚拟变量“搬迁前是否在中心城区工作”的偏回归系数为0.648,表明搬迁前在中心城区工作的受访者,搬迁后发生短暂性失业的概率较大,这可从职住空间关系上获得解释。拆迁安置住房位于南京市绕城公路周边,地理位置偏远,城市公共交通配置水平较低,随着住宅搬迁,受访者职住距离显著增大,甚至出现职住空间错位,直接导致了短暂性失业的发生;迁居后职住距离的偏回归系数为0.132,意味着搬迁后受访者职住距离越大,发生短暂性失业的可能性增大,进一步验证了职住关系对受访者短暂性失业呈现显著性影响。在就业变动参照就业不变的模拟中,搬迁前职住距离的偏回归系数为-0.097,表明搬迁前职住距离越小,受访者就业发生变动的概率越大。通过社会访谈发现,搬迁前职住距离较小者,意味着其对职住距离的承受力较弱,搬迁后,随着职住距离增大,其倾向于发生就业变动。

需要指出的是,搬迁前职住距离即受访者职住距离承受力对短暂性失业具有负面影响,但影响不够显著,表明与职住距离承受力相比。职住空间关系对受访者短暂性失业发生影响更为显著,相应地,与职住空间关系相比,职住距离承受力对受访者就业变动发生影响更大。

3.4 家庭因素

模拟结果显示,家庭规模、家庭月均收入以及安置时家中有无孩子就读等家庭因素对搬迁后的就业变动和短暂性失业发生不具有显著影响,类似自变量还包括安置模式和迁居距离。由此可见,搬迁后的就业响应,主要与个体社会经济属性、职业类型、职住空间关系、个体职住距离承受力等因素有关,而与家庭因素关联性不明显。但这并不意味着搬迁后的短暂性失业、就业变动是一种单纯的个体行为,社会访谈显示,搬迁后的部分就业响应是家庭集体决策的结果。

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本文利用2017年在南京绕城公路周边8个拆迁安置小区开展的630份随机抽样调查数据,基于情景分层视角,研究搬迁后城市低收入居民的就业响应及影响因素,采用统计分析和计量模型相结合的方法,得出以下结论。

(1)由于居住地建成环境、职住空间关系变化,以及自身内在诉求,搬迁后绝大部分城市低收入居民(482个样本)就业发生了就业响应,占样本总数的76.5%。依据响应的剧烈程度,搬迁后城市低收入居民就业响应可分为两个类型,分别为:短暂性失业,即受访者在研究期内发生短时段失业,失业的持续时间不等;就业发生变动,具体表现为工作单位或工作地点发生变动。由此可见,居民的就业响应呈现明显的情景分层特征,因此在研究该类群体就业响应时,关注重点不在于是否发生变动,而是发生怎样的变动。

(2)在首次就业响应中,因拆迁而更换工作有214人,占总样本数的44.40%;因拆迁导致职住距离过大、单位内部协调至离家较近岗位有27人,占总样本比为6.60%,两者合计占比为51.00%,即至少50%以上就业变动与拆迁安置直接关联。为更好发展而主动更换工作情景较少,占总样本比仅为32.78%。在整个研究期内,部分样本发生多次响应,全体样本累计发生756人次的短暂性失业或就业变动,其中因拆迁而更换单位或调整工作岗位发生249人次,占总响应人次的32.94%;为更好发展而主动更换工作单位发生382人次,占总响应人次的50.53%。综上所述,在搬迁后的就业响应中,既有非自主式变动,又有自主式变动,在搬迁后的初期,以非自主式变动为主,但在整个研究期内,自主式和非自主式变动占比相当。

(3)个体社会经济属性、搬迁后职住空间关系、职住距离承受力、搬迁前职业类型对搬迁后的就业响应具有显著影響。具体来说,女性、文化层次较低、搬迁时年龄较大者,搬迁后更倾向发生短暂性失业,验证了社会学中的“脆弱性假说”。搬迁后职住距离较大、搬迁前在中心城区工作者,发生短暂性失业的概率越大,可从城市地理学中的“空间错位假说”获得解释。搬迁前职住距离较小者,更易发生就业响应,表明职住距离承受力对个体的就业响应产生显著影响。此外,与一般职员和自营就业者相比,管理行业和技术行业从业者在搬迁后就业状态相对稳定,发生短暂性失业和就业变动的概率较小。

4.2 讨论

理论层面上,大城市拆迁安置群体的不平衡、不充分发展问题是城市社会地理领域关注的热点问题,迁居对于低收入居民就业机会上的影响引起广泛关注。但是,学界对搬迁后城市低收入居民就业响应的情景分层情况缺少关注。本文在以下方面丰富了该领域的认识:第一,搬迁后城市低收入居民就业变动分为短暂性失业和普通就业变动两种类型,相应的变动动机分为自主和非自主两类,且随着时间推移,自主型情景逐步增多;第二,短暂性失业和普通就业变动在影响机制上存在相似性,但与普通就业变动相比,搬迁后职住距离指标对短暂性失业影响更为明显。上述研究发现对正确认识搬迁对个体就业产生的影响具有一定促进作用,有利于理性认识转型期中国城市社会空间结构重构及其影响效应。

实践层面上,本文证实的“脆弱性假说”和“空间错位假说”对城市社区治理、公共交通资源配置以及城市空间布局规划具有一定启示。例如,在日常的社区工作中,女性、文化层次较低、年龄较大的搬迁居民,应该受到更多关注,在就业能力培训、就业信息提供上给予优先帮助;在城市优质公共交通资源配置时,需要适度关注拆迁安置住房等低端社区居民的利益诉求,提高该类群体出行能力,缓解搬迁后的职住分离问题;在城市总体规划和分区规划中,应协调好产业用地和居住用地的空间布局,力求在城市组团层面实现职住平衡。

本文由于样本数量有限,对研究结果精准性可能产生一定影响;同时由于拆迁安置事件发生年代较久,在数据采集过程中,部分信息可能存在偏差。此外,宏观经济环境和就业市场对受访者的就业响应必然产生影响,但这些因素在本文的多项Logistic回归模型中没有体现。后续研究工作需要进一步提高数据采集和模型设置的合理性和科学性。

参考文献 References

MILTENBURG E M, VAN DE WERFHORST H G, MUSTERD S, et al. Consequences of forced residential relocation: early impacts of urban renewal strategies on forced relocatees' housing opportunities and socioeconomic outcomes[J]. Housing Policy Debate, 2018, 28(4): 609-634.

MUSTERD S, PINKSTER F M. Unravelling neighbourhood effects: evidence from two European welfare states[M]//DUYVENDAK J, HENDRIKS F, NIEKERK M. City in sight: Dutch dealings with urban change. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009: 41-59.

QUETULIO-NAVARRA M, NIEHOF A, HILJE V, et al. Short-term risk experience of involuntary resettled households in the Philippines and Indonesia[J]. Habitat International, 2014, 41: 165-175.

YNTISO G. Urban development and displacement in Addis Ababa: the impact of resettlement projects on low-income households[J]. Eastern Africa Social Science Research Review, 2008, 24(2): 53-77.

GEBRE H A. The impact of urban redevelopment-induced relocation on relocatees' livelihood asset and activity in Addis Ababa: the case of people relocated Arat Kilo Area[J]. Asian Journal of Humanities & Social Studies, 2014, 2: 43-50.

CERNEA M M. The economics of involuntary resettlement: Questions and challenges[M]. Washington, D.C.: World Bank Publications, 1999.

DAY J, CERVERO R. Effects of residential relocation on household and commuting expenditures in Shanghai, China[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2010, 34(4): 762-788.

CHENG Z, GUO F, HUGO G, et al. Employment and wage discrimination in the Chinese cities: a comparative study of migrants and locals[J]. Habitat International, 2013, 39: 246-255.

KAPSE V, POFALE A, MATHUR M. Paradigm of relocation of urban poor habitats (slums): case study of Nagpur City[J]. International Journal of Humanities and Social Sciences, 2012, 6(11): 2916-2923.

PATEL S, SLIUZAS R, MATHUR N, et al. The risk of impoverishment in urban development-induced displacement and resettlement in Ahmedabad[J]. Environment & Urbanization, 2015, 27(1): 231-256.

何深靜,刘臻. 亚运会城市更新对社区居民影响的跟踪研究——基于广州市三个社区的实证调查[J]. 地理研究,2013,32(6):1046-1056.

HE Shenjing, LIU Zhen. A follow-on study on the impact of urban redevelopment on local residents induced by the Asian Games: an investigation in three affected communities in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2013, 32(6): 1046-1056.

潘海啸,王晓博,DAY J. 动迁居民的出行特征及其对社会分异和宜居水平的影响[J]. 城市规划学刊,2010(6):61-67.

PAN Haixiao, WANG Xiaobo, DAY J. Travel characteristics and its impact on social segregation and urban livability[J]. Urban Planning Forum, 2010(6): 61-67.

KOU Y. The impacts of urban renewal: the residents' experiences in Qianmen, Beijing, China[D]. Portland: Portland State University, 2013.

王一波,章征涛. 大事件视角下城市更新的社会绩效评价——基于重庆主城更新后原住民的实证调查[J]. 城市发展研究,2017,24(9):插1-插6.

WANG Yibo, ZHANG Zhengtao. Research on social performance of urban redevelopment under the major events: an investigation in affected communities in Chongqing[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(9): colored pages 1-6.

曾德珩,陈春江,董茜月. 城市更新对旧城区原住居民职住关系的影响——以重庆市十八梯为例[J]. 城市问题,2018(2):6.

ZENG Deheng, CHEN Chunjiang, DONG Xiyue. The impact of urban renewal on the working and living relationship of indigenous residents in old urban areas: Taking Shibati in Chongqing as an example[J]. Urban Problems, 2018(2): 6.

GOETZ E G. Relocation of residents from North Side public housing[R]. 2001.

XIE X B, PAN X F, DU K. Relationship between social mentality and urban social adaptation of new citizens in the process of China's urbanization[J]. American Journal of Applied Psychology, 2014, 3(4): 92-98.

QIAN Z. Displaced villagers' adaptation in concentrated resettlement community: a case study of Nanjing, China[J]. Land Use Policy, 2019, 88: 104097.

洪巖璧,曾迪洋,沈纪. 自选择还是情境分层?——一项健康不平等的准实验研究[J]. 社会学研究,2022,37(2):92-113.

HONG Yanbi, ZENG Diyang, SHEN Ji. Self-selection or situational stratification? A quasi-experimental study of health inequality[J]. Sociological Studies, 2022, 37(2): 92-113.