晋中地区乡村聚落景观的空间形态及类型研究★

2024-01-04刘黎明黄钰雯

王 怡,刘黎明,黄钰雯

(1.中国农业大学园艺学院,北京 100193;2.中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193; 3.复旦大学历史地理研究中心,上海 200433)

0 引言

随着城镇化、工业化深入推进,我国原本区域差异明显的乡村景观逐渐趋同,乡村聚落景观正在失去与地区自然脉络的紧密联系,随时间积累下来的景观形态特征日渐消逝,乡村聚落景观空间的无序扩张、粗放布局等不合理现象十分普遍[1-2]。而受地形地貌、地理区位、资源禀赋等影响,山地丘陵区乡村聚落景观较平原区发展更为困难,空间形态无序化、破碎化发展问题突出,类型复杂多样,在现代化过程中更受学界关切。为解决上述问题,有必要对过往以城镇为主导的聚落景观研究进行再平衡,注重人地互动下所产生的空间形态特征与差异,强调乡村聚落空间重构是促进山地丘陵区居住空间集约高效的主要抓手,是乡村生产、生活空间重构研究的重要组成部分[2-3]。如何因地制宜认知乡村聚落景观空间形态特征,寻求其差异性,提出相应的优化方向,进而有效推动区域乡村聚落空间重构,是各地亟需解决的问题。

目前,乡村聚落景观空间形态特征的识别[4-5]、适应性演变[6-7]、优化与重构[8-9]等研究内容受到广泛关注,侧重在地区、流域、省、市、县等层面上的研究。研究者早期多关注乡村聚落景观位置分布单一要素[10],难以深度刻画其形态特征,据此划分的类型亦较为宽泛,后多结合密度、布局、区位、规模、形状等指标[11-12]认知研究区乡村聚落景观空间形态特征,且通过K-means聚类法[13]、多维组合矩阵法[14]、系统聚类法[15]等进行类型划分。研究单元多选择较小的斑块[5]、格网[16]或较大的行政区域[17],研究对象多关注典型地带和经济较为发达的东部地区,地区研究不平衡[15,18-20]。总体而言,乡村聚落景观空间形态领域的研究内容、研究单元日益多元化,但对于山地丘陵区的相关研究仍有待丰富。

山西省晋中地区是典型的北方山地丘陵区,目前其乡村聚落景观形态的研究对象主要聚焦于少数传统聚落或历史文化名村[21-22],鲜有对一般性乡村聚落景观空间形态进行系统解析,不利于对其乡村聚落空间重构进行整体性调控指导。因此,本研究以晋中地区为研究区,以乡镇为研究单元,运用景观指数、探索性空间分析、空间变差函数和聚类分析方法,基于密度-规模-形状[12,23]实现宏观层面对晋中地区乡村聚落景观形态特征的识别与类型的划分,为其分类分区布局优化调控和发展提供参考。

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区概况

晋中地区位于山西省中部,包括太原、晋中、吕梁和阳泉四市(见图1)。研究区以中海拔、小起伏地形为主,地貌类型多样,太行山、吕梁山位于东西两侧,中部为太原盆地,跨黄河、海河两大流域。乡村聚落景观适应于山地、丘陵、河流等自然环境以及晋文化、乡村振兴等人文政策影响发展至今,仍是晋中地区乡村人口生活的重要场所,其空间形态特征具有多样性、复杂性,是研究山地丘陵区乡村聚落景观空间形态特征的典型区域。截至2021年,研究区共有5 998个行政村和1 406个社区,去除无乡村聚落景观分布的乡镇,最终获取400个乡镇为有效研究单元。

1.2 数据来源及处理

本研究使用的数据主要来源如下:1)土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/),从中获取乡村聚落图斑、坐标等空间信息数据,用于形态特征的可视化表达及数字化分析;2)河流水系、道路数据来源于Open Street Map(https://www.openstreetmap.org/),以乡镇单元提取并计算相应的水网密度、路网密度;3)地形数据来源于地理空间数据云平台(https://www. gscloud.cn/),分辨率30 m,基于此进行坡度、高程等的分析。相关数据均采用WGS84地理坐标系。

2 研究方法

本研究以乡镇行政区划提取相关数据,按照“形态特征表征-形态类型划分-形态类型特征解析”的思路对乡村聚落景观形态特征进行剖析。借助Fragstats 4.2,ArcGIS 10.7,GS+9.0和SPSS 27.0软件,筛选处理研究区土地利用、数字高程、河流水系等多元数据,基于密度-规模-形状实现对乡村聚落景观形态特征的数字化、可视化表达及类型划分,最后参考相关自然地理、社会人文等因素在各类型内部分出更为相似的子类型,并针对存在问题提出各子类型未来优化方向。

聚落景观的空间形态解析采用了景观指数的表征指标,包括斑块水平上的斑块数量(NP)、斑块面积(CA)、面积加权分维数(FRAC_AM)和景观形状指数(LSI),这些指标能表达聚落空间形态与聚落环境和功能之间的互动关系,空间上可以将聚落看作是景观中的斑块[24];选用了平均最近邻指数(Average Nearest Neighbor,ANN)、核密度估计法(Kernel Density Estimation,KDE)和热点分析(Getis-Ord Gi*)等探索性空间数据分析方法,计算公式见文献[14,20,25];利用景观形状指数的空间变差函数进一步分析乡村聚落景观形状特征[26]。

聚落景观的空间形态类型划分应用了K-means聚类法,并以轮廓系数法科学确定K值[27],且以非参数检验对各变量在K类中是否存在差异进行检验。

3 结果与分析

3.1 聚落景观空间形态特征表征

3.1.1 密度

晋中地区乡村聚落景观空间布局的平均最近邻指数为0.71,且p值小于0.01,Z值得分为-42.35,表明研究区乡村聚落景观呈集聚分布。进一步通过ArcGIS平台进行核密度分析,并运用自然断点法将其划分为5个等级(见图2)。

整体来看,晋中地区乡村聚落景观在中部最为集聚,东北部次之,西部和东南部密集程度低,即以中部盆地为核心集聚向东西两侧逐渐分散,且受自然环境、资源禀赋、城镇化等的影响,存在多点中心、带状集聚的特征。中部的高密度值区沿东北-西南呈带状分布,该区域是重要的粮食产区太原盆地,边缘分布有台地并以断崖与两侧山地相接,密度值向两侧发展逐渐降低。其他高值区多散布在各乡镇,邻市县主要城区处及东西两侧山地丘陵地带则多为低值区。由于邻城区乡村聚落多受强烈的城镇化影响而逐渐向城镇聚落发展,使得从各城区向外乡村聚落景观核密度值均呈阶梯状增高态势,而水系周边历来是乡村聚落景观选址偏好所在,故多呈现由高值向低值递减趋势。

3.1.2 规模

以乡镇单元内乡村聚落景观斑块面积反映规模特征,借冷热点工具进行统计并运用自然断点法将获得的Gi*ZScore值划分为5个等级(见图3),据此发现,乡村聚落景观规模表现为由中部盆地向东西两侧逐渐减小。大规模的乡村聚落景观集中分布在研究区中部,总体地势平坦、资源丰富,历来是晋中地区富饶之地,适宜聚落的生长,仅有秀水镇、李家庄乡散布于研究区东侧。小规模的乡村聚落景观分布则较为分散,北侧太原市城区周边乡镇多受城镇扩张影响致使乡村聚落景观规模较小;而西侧吕梁市是典型的黄土高原地貌,乡村聚落景观大多规模较小。

3.1.3 形状

各乡镇乡村聚落景观斑块面积加权分维数值基本接近于1,表明研究区乡村聚落景观总体上形状特征较为规整,而景观形状指数方面存在较大差异。参考前人研究[28],以各乡镇景观形状指数作为区域变量赋予各乡镇单元的几何中心点,分别计算实验变差函数并通过不同模型对数据进行拟合,通过比较相关参数,最终选择拟合度最佳的线性模型表达景观形状指数的空间特征(见图4,表1)。结果显示,块金系数小于25%,表明研究区乡村聚落景观的形状分布属于强空间自相关,说明主要受结构性因素(水系、地形等)影响产生空间分异,而随机因素(政策、城镇化等)对空间分异的贡献仅14.3%。进一步观察到变程值高达155 919.959 m,表明研究区乡村聚落景观形状分布呈现一定的集中性特征。深入分析可知,翠峰镇、张庄镇、乐平镇、孟家坪乡、大寨镇的景观形状指数高于10,表明其形状复杂程度高。但仅孟家坪乡属吕梁市,其余高指数乡镇均位于晋中、阳泉两市。

3.2 聚落景观空间形态类型识别

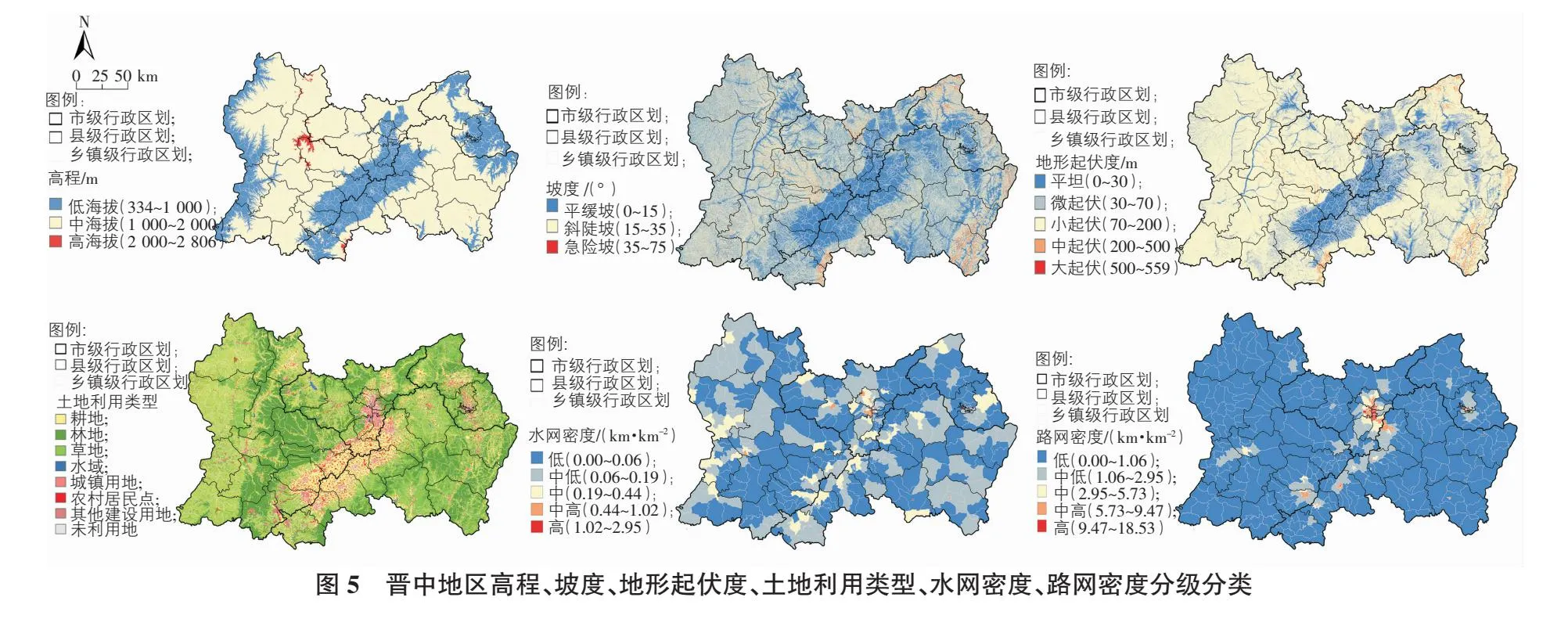

为体现地区内部乡村聚落景观空间形态的差异性,进一步开展乡村聚落景观空间形态类型的识别,该过程不仅需考虑聚落自身特征,还应结合所处地区外在环境。参照相关研究[29-31],对研究区高程、坡度、地形起伏度进行等级划分(见图5(a)—图5(c)),参照土地利用分类标准绘制土地利用类型图(见图5(d)),运用自然断点法将水网、路网密度划分为5个等级(见图5(e),图5(f))。其中由于晋中地区黄土丘陵沟壑广布、水资源短缺,不利于路网的铺设,主要道路多沿河谷布置,故绝大部分乡镇单元水网密度和道路密度为低密度,不具有显著差异性,但邻近河流道路处均有乡村聚落景观选址于此。

表1 晋中地区乡村聚落景观形状指数半变异函数理论模型及参数

模型变程a/m块金值C0基台值C0+C块金系数C0/C0+C决定系数R2残差RRS线性模型155 919.9593.6734.2860.1430.5150.464球状模型12 100.0000.0104.0330.9980.3860.587指数模型13 800.0000.2804.0430.9310.4080.566高斯模型10 565.5100.4604.0340.8860.3860.587

3.2.1 空间形态指标聚类结果

首先选取斑块数量、斑块面积和景观形状指数数字化表征乡村聚落景观“密度-规模-形状”的形态特征(见图6(a)—图6(c)),运用K-means聚类方法对自身空间形态特征结果进行聚类,且结合轮廓系数法确定K值取2时聚类效果最好,后对聚类结果进行Mann-Whitney U非参数检验可知,三变量p值均小于0.05,即三变量在两类型中均表现出显著性差异,说明聚类结果合理。由此,依据“密度+规模+形状”的命名方式,将晋中地区乡村聚落景观分为低密度小规模简单型(Ⅰ)和高密度大规模复杂型(Ⅱ)两类(见图6(d))。

3.2.2 空间形态类型的划分

两类型内部以上述地区外在环境分出更为相似的子类型。低密度小规模简单型(Ⅰ)细分为远城区-起伏地形-斜陡坡(Ⅰ-1)和邻城区-平坦地形-平缓坡(Ⅰ-2),高密度大规模复杂型(Ⅱ)细分为近城区-平坦地形-平缓坡(Ⅱ-1)和近城区-起伏地形-斜陡坡(Ⅱ-2)。最终乡镇单元下乡村聚落景观类型如表2所示,类型分布如图7所示。

3.3 聚落景观空间形态类型解析和优化方向

3.3.1 低密度小规模简单型(类型Ⅰ)

类型Ⅰ聚落景观形状更为简单,密度较低,空间分布较为松散,规模较小,共包含228个乡镇单元,主要分布在太原、吕梁两市。

表2 晋中地区乡村聚落景观空间形态类型

1)远城区-起伏地形-斜陡坡(子类型Ⅰ-1)。子类型Ⅰ-1位于地貌复杂、地形起伏、用地破碎化区域,坡度多为15°~35°,地形起伏度多为70 m~200 m,共153个乡镇单元。乡村聚落景观因受黄土地形地貌牵引而难以向外扩张,多深藏于丘陵沟壑之中,或靠近各水系呈带状延伸,或依赖于仅有的平坦地区维持生机,斑块多呈小规模点状、带状离散型分布。同时,该子类型远离各城镇区,城镇化水平较低,加之地形、资源限制,交通、经济发展举步维艰,聚落之间连通性较差,少有聚集趋势,故以圪塔上乡、碛口镇等为典型地受自然环境影响呈小规模离散分布的空间特征。未来该子类型一方面应开展土地整治工作以有序组织土地利用,加强道路、水电等基础设施配置以促进聚落之间的联系,另一方面可将规模过小、地处偏远、发展潜力较差的聚落搬迁合并至规模较大、交通便利、资源丰富的聚落处,并对置换出来的土地进行复垦还耕还林,引导乡村聚落景观由全域离散趋向局部集聚。

2)邻城区-地形平坦-平缓坡(子类型Ⅰ-2)。历史上山西省境内的重要城镇均沿河流选址建设,如太原市主城区、晋中市榆次、太谷、祁县、平遥、介休和吕梁市文水、汾阳、孝义等城区皆选址于汾河及其支流一侧,阳泉市的母亲河桃河自西向东穿过其城区,吕梁市主城区、柳林县城区沿三川河及其支流而建。子类型Ⅰ-2便邻研究区各城镇分布,坡度多为0°~15°,地形起伏度多为0 m~70 m,共75个乡镇单元。其很大程度受城镇化影响,经济规模快速提升,但同时城乡发展差距使得乡村人口大量流失,城镇严重挤压其生长空间,耕地已然不再是该区人们赖以生存的唯一资源,呈多元化生计模式,因此以昭馀镇、杏花村镇等紧邻各城区的乡村聚落景观多呈规模小且形状简单的特征。未来该子类型可强化城镇辐射带动作用,推动一二三产业融合创新,不断与城镇发展接轨,在引导空间形态发展的过程中,部分乡村聚落用地可转化为城镇聚落用地,坚持有序、适度转化原则,兼顾原本乡村特色的保留。

3.3.2 高密度大规模复杂型(类型Ⅱ)

类型Ⅱ聚落景观形状更为凹凸曲折,密度较高,空间分布较为集聚,规模较大,共包含172个乡镇单元,主要分布在阳泉、晋中两市。

1)近城区-地形平坦-平缓坡(子类型Ⅱ-1)。子类型Ⅱ-1位于研究区平整地带,坡度多为0°~15°,地形起伏度多为0 ~70 m,尤其在太原盆地及周边河谷滩涂等地形成规模较大的集聚中心,共46个乡镇单元。该区域乡村聚落景观受自然地理环境约束较小,与子类型Ⅰ-2保持合理间距,近城镇的区位优势使其城镇化水平较高,但仍可以乡村聚落景观风貌发展,加之优渥的水系、耕地资源,其多呈高密大规模布局,斑块多为团块状或带状倾向于团块状集聚型分布。未来该子类型可大力发展农业,发挥菜篮子作用,同时积极引导资源环境可承载的特色产业发展,吸纳更多人才,扩大聚落规模,借地理优势、产业优势强化聚落之间的联系,放大集聚发展优势,传承乡土文化,促进城乡一体化发展。

2)近城区-起伏地形-斜陡坡(子类型Ⅱ-2)。子类型Ⅱ-2位于地形起伏较大、地貌过渡带,坡度多为15°~35°,地形起伏度多为70 m~500 m,共126个乡镇单元。该区域乡村聚落景观多选址于坡度适宜处,周围环绕山体,或靠近河流、耕地,或在山林地带有限的平整区栖居,用地较紧张,整体呈高密紧凑布局。受限于地形地貌,形状较为复杂,且城镇辐射力度弱于子类型Ⅱ-1,但环绕于城区周边的地理区位及资源优势仍推动其整体呈现规模大、集聚态势,如平遥县段村镇、岳壁乡、介休市绵山镇等。未来该子类型需重视对自然资源的适应性管理,其虽不宜向外扩大规模但可提高内部土地利用率,在尽量维持空间形态现状的同时提高居民生活质量。

4 结论与讨论

本研究以乡镇为单元,基于乡村聚落景观自身空间形态特征认知,结合外在自然地理、社会人文等因素对晋中地区乡村聚落景观形态类型进行了科学划分与解析,并提出各类型未来发展方向,丰富了对晋中地区一般性乡村聚落景观的研究,反映了晋中地区整体乡村聚落景观空间形态特征,主要结论如下:

1)基于密度-规模-形状识别晋中地区乡村聚落景观空间形态特征。借助Fragstats,ArcGIS和GS+平台形成乡村聚落景观形态特征识别与类型划分分析的数字化图像基础,晋中地区乡村聚落景观密度存在多点中心、带状集聚的特征,规模呈中部向东西两侧逐渐减小的特征,东侧形状复杂程度高于西侧。

2)晋中地区存在两类、四子类乡村聚落景观空间形态类型。两类分别是低密度小规模简单型(Ⅰ)和高密度大规模复杂型(Ⅱ),类型Ⅰ细分为远城区-起伏地形-斜陡坡型和邻城区-平坦地形-平缓坡型,类型Ⅱ细分为近城区-平坦地形-平缓坡型和近城区-起伏地形-斜陡坡型。晋中地区乡村聚落景观形态特征虽因自然地理、社会人文而异,但均具有依山就势、择水而居、毗邻农田、因地制宜的聚居理念,是晋中地区人民理想人居的不同表现形态。

本研究仅在宏观尺度上静态剖析了晋中地区乡村聚落景观空间形态,无法客观反映其动态演变,亦未在微观尺度上进行深入探讨,一定程度上影响对空间重构、形态调控的整体性指导作用。后续将进一步关注晋中地区乡村聚落景观在长时间序列的演变规律及机理,加强不同类型之间差异性、驱动机制的研究,研究视角将转向微观层面,结合对各类型典型单元的实地调研,切实提出针对性的、可操作的乡村聚落景观空间重构对策。