场域视野下的双江县傣族佛寺信仰体系变迁研究

2024-01-04李国庆

李国庆

(云南民族大学 云南省民族研究所/民族学与历史学学院,云南 昆明 650500)

一、田野点

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县(以下使用简称)地处临沧市东南部,因澜沧江与小黑江交汇于境东南角而得名。双江县北靠临沧南美拉祜族乡,东连澜沧拉祜族自治县,西接耿马佤族傣族自治县,南与沧源佤族自治县相邻。以上地理区位,即夹在东西方向的两大傣族聚居区(德宏州与西双版纳州)和南北方向的佤族、拉祜族与汉族杂居地之间,使得双江县处在不同民族交往交流交融的交叉路口,亦即是费孝通所提出的民族走廊。早在元末明初,傣族陆续进入双江,与起先生活在本地的佤族、布朗族和其后迁来的拉祜族共同生活,多民族是双江的标签,1985 年成立的全国唯一由四个主体民族自治县便是该标签的深刻体现。

在双江县,宗教信仰主要是南传上座部佛教,据《勐勐土司世系》记载,南传上座部于明成化十六年(公元1480 年)传入,为双江县傣族、布朗族和部分佤族所信仰。[1]不过,双江县的南传上座部教派不像德宏州那样明显地分为摆总派、润派、左抵派、朵列派等而比较单一,即润派。[2]南传上座部佛教传入后,明代至中华民国时期,双江傣族地区村村有佛寺(俗称缅寺)。鼎盛之时达百所。1950 年全县只剩54 所。[3]只不过在文革时期,这些佛寺或被毁,或被当作牛圈、谷仓。自1984 恢复宗教信仰以来,陆续重建。现今,双江县佛寺尚存28 所。与傣族聚居坝区一致,佛寺也主要分布在勐库、勐勐两坝。

傣族是云南二十三种少数民族之一,分布于云南省的西部和南部边疆,与缅甸、老挝、越南接壤,与泰国邻近。这一带地方,民国时期通称为思普沿边区和腾龙沿边区,而以现在行政区划分布来看,主要以西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州为主要集居区。此外,散居于普洱的景东、景谷、普洱、勐连、澜沧;临沧的双江、耿马、沧源等三十多个县境。[4]在散居或杂居各县市的傣族除了红河州、楚雄州内的傣族外基本分布在两大傣族聚居区中间的临沧市和普洱市。这一带因特殊地理位置和历史因素形成了与两大傣族聚居区不同的区域文化特质,其中汉文化的影响是形成其特质的重要方面。在佛教信仰体系方面尤为明显,主要表现在以下方面:一、在信仰方面,呈现出汉传佛教的信仰圣像与原来的信仰圣像叠加,如弥勒佛、观音菩萨;①在南传佛教经典中,关于弥勒佛只是以未佛名义提到过,并没有形成对弥勒佛的信仰。二、在建筑风格上,该区域的建筑风格是汉式与傣族风格相融合的产物;三、在“赕”佛寺层面上,其邀请范围基本上都是在该文化圈。②土司时代双江佛寺分为三个等级:上、中、下,与土司的地方行政管理--衙门、发圈(区)、布圈(保--村公所)相结合。上、中等级佛寺是砖木结构、多装饰物,而下等级主要是土木结构。当然,随着历史的发展,这种界限逐渐打破,只是仍保留名义的隶属关系。故,这种地域性文化可以称之为“小众南传佛教文化圈”。

值得注意的是,与上述紧密相关的是双江县佛教的另一种形式即汉传佛教,最初多被当地的拉祜族信仰,至民国年间就淡化了。[3]但其对当地纳入到“小众南传佛教文化圈”的过程,产生了重大影响。

自改革开放以来,地方政府朝着市场经济方向发展,特别是党的十八大召开后,双江县将乡村旅游与脱贫攻坚和乡村振兴结合,极大推动乡村发展和全县经济社会快速发展。经济方向的调整使得财富积累与现代性成为地方文化遭到外来冲击与内在转化的不可忽视的力量。在此背景下,双江县佛寺③如在下城佛寺重建开光仪式即大“赕”时,来者涉及临沧、勐托、耿马、勐简、勐永、勐撒、沧源、勐定、镇康以及澜沧上下勐允等。就形制变迁而言,除了未修葺的佛寺外,大概可以分为以白象寺(官缅寺)为代表的适应性模仿型即这种模仿型是在原有的基础上稍作一些修葺和以那落村为代表的全盘性模仿型,即这种模仿型是直接摒弃原有的风格而全新建筑(仿造西双版纳佛寺)。为此,笔者着重以二者为中心探讨双江佛寺信仰体系变迁。

本文资料主要分为两类:一是2021 年1 月至2 月以勐勐坝佛寺为主要范围及以笔者所居住的那落村为主要调研点进行田野调查时所收集的实证资料;二是地方历史资料,包括《双江一瞥》《双江县志》和《双江县傣族简史》等。

二、佛寺场域分析

布迪厄认为:“从分析的角度来看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络,或一个构型”。[5]同时,场域作为一般社会空间,一方面是各种力量交汇的场域,这些力量是处在场域空间的行动者所具有的;另一方面它也是斗争的场域,在斗争场域中,行动者根据场域结构中所占据的不同资源处在各种力量博弈之间的紧张状态。

场域概念最基本的要素是多面向的社会关系网络。这些多面向的社会关系网络本身不是固化状态或形式,而是有形与无形、实际的与可能的、完成时与进行时、物质性与精神性的各种因素的综合。双江县佛寺作为宗教活动空间,是神圣领域的空间,它的建制布局是“相对独立”的。同时,在这空间领域里是人们宗教活动的场地,就参与的行动者而言,以民族而分,为傣族、布朗族、拉祜族、佤族和汉族;以社会职务而分,为宗教人员(佛爷)④佛爷是傣族地区对和尚以上的僧侣的汉译称法。在双江地区僧侣等级分为九级即小和尚、大和尚、小佛爷、二佛爷、大佛爷、长老、二长老、大长老和按雅坦。、商人、公职人员等。这样,基于不同身份的行动者在此构成了一个社会空间。在这个空间中“充满斗争与冲突”,只不过这种冲突并非是暴力方式,而是以物化-象征的方式出现。

在人类学视野中,文化变迁“应该是文化的任何方面所发生的任何变迁,它既包括物质文化的变迁和非物质文化的变迁,也包括文化特质、文化特质丛等文化内容的变迁和文化结构上的变化。”[6]一般来说,文化变迁一方面是文化自身的发展或是在与异文化的接触下造成文化部分或是整体结构的变化。[7]对于双江南传上座部佛教的宗教体系而言,在某种程度上,表现出的是单个文化特质或内容的增加与更替。然而,以场域为视角可以清晰的窥探出双江县佛寺信仰体系变迁不仅是不同信仰元素的叠加或是民族融合的结果,就本质而言,佛寺本身构成了不同利益群体力量交织的空间,也是充满斗争的空间。

简言之,佛寺不仅作为物质空间,也是作为社会空间存在。列斐伏尔曾指出空间的本质在于空间的社会性,是互动性的产物。即“每一种特定的社会、生产模式或生产关系都会生产出自己特殊的空间”。[8]这一点与布迪厄不谋而合。故此,将佛寺空间作为宗教信仰体系变迁的研究基点,更能揭示变迁背后的镜像,即处在一种冲突与调适的状态。

三、在“确定”与“模糊”之间:不同信仰体元素的叠加

文化的本质在于适应。[9]这意味着文化在不同生境中只是处在相对、暂时的稳定与均衡的状态。也就是说,当我们进入田野点考察当地社会时,只是看到特定时空中文化处于相对稳定的状态。只有将时间序列与空间范围结合才能体现出变迁的痕迹,只不过这种痕迹会因变迁的动因而彰显出不同程度的变化。同时,横向空间关系是文化变迁另一重要要素,将双江县的佛寺的变迁与整个文化特质相近的区域即文化圈归并,是理解地方文化的关键。此外,随着全球化、信息化、现代化、市场化的入场,地方社会不再是与世隔绝的“文化他者”,而是基于现代性割裂开的传统性、全球化、国家化力量之间的多元交汇的矛盾体。“在现时代,坐落中的文化形式已不再是单一的体系,而是由存留的地方性传统、新发明的民族文化,以及全球文化组合而成的多元一体文化格局。”[10]不过,笔者认为,现代性的现实表达只是具体的社会结构--诸多民族力量控制下的一种现实选择。

“小众南传佛教文化圈”内的各个地方社会如何成为其的一部分存在不同路径。不过,形成该文化圈有一个共性即汉文化特别是汉传佛教的影响,这也是揭开该地如何纳入该文化圈的关键。处于小众南传佛教文化圈的双江县,如何成为该文化圈的一部分,可以追述到清中期至清末的拉祜族的社会运动。⑤嘉庆年间(1799-1815)、光绪十三年(1887)以及光绪二十九年(1903)三次拉祜族暴动运动。该拉祜族社会运动是以汉传佛教为行动纲领,其时间跨度长达一百多年,其影响力致使原双江县境内的勐勐土司统治土崩瓦解。该汉传佛教是属于大理鸡足山大乘教派,自乾隆皇帝禁鸡足山大乘教后,杨德渊南下并在孟连、耿马、勐勐等一带及各大矿区,皈依的信众越来越多。[11]如以现澜沧县上允为范围的勐允土司辖下的摆夷头人慕名延便是杨德渊的信徒。[12]经由杨德渊、铜金和尚等人建立起来的“五佛五经”政治宗教系统并通过武力或非武力的方式,将这一套汉传佛教信仰的理念持续的输入到双江县傣族佛教信仰体系之中。不过历史已经证明,这种输入并非同化也非抗拒而是适应,即将汉传佛教的信仰体系予以吸纳、整合到自己的文化中,同时也被重新赋予意义。

这种传统的适应模式即双元时期所产生的社会事实,⑥根据信仰因素,笔者将双江县佛寺信仰要素变迁分为三个阶段,即双元阶段、单元阶段和多元化阶段。双元阶段主要是指自汉传佛教与南传佛教融合、并存时期期,主要在清中叶至文革之前;单元时期又称回原时期(追求早期唯一的信仰要素即只信仰释迦牟尼佛),是汉传佛教元素退出而只保留南传佛教元素,出现于80 年代恢复宗教信仰以来,并延续至今;多元化时期出现主要是道教元素的介入,也是汉传佛教元素恢复时期。双元阶段和单元阶段是以文革为分界线,至于多元化时期,受到地方社会经济和佛寺道教元素介入时间不一影响,常常与单元时期相重叠,不过多元化鼎盛时期是地方旅游开放时期(2015 以来)。至文革时期被当做“四旧”予以取缔,致使全县的佛寺被强制摧毁。不过据当地老一辈人描述,在以前佛寺里除了“法召弄”的大佛像(释迦牟尼佛)还在墙角塑有“法召安汴”(弥勒佛)。也就是说,弥勒佛是两大信仰体系叠加的最显著的符号。关于该符号如何在当地形成一种有意义的力量,当地人在回答关于为什么信弥勒佛问题时,给出一个令人深思的回答:“都是佛嘛”。这个解释彰显了当地社会极大的包容性,也正是这个解释逻辑使得早期不同信仰体系交汇时出现适应性模式提供了机会。在这里,两者之间界域是相互模糊的,因为汉传佛教、南传上座部佛教均共享同一本原(佛教原理),而这样的模糊或混淆状态,其所体现出的是地方社会的能动性。同时,这也是上述傣族和拉祜族之间持续交流和相互冲撞的结果。

十年过去,经思想解禁和傣族群众的呼吁,各个傣族村寨得以重建佛寺。如那落村佛寺经文革摧毁后于1983 年重建,并经历1994 年、2014年乃至2019 年几次修缮。有所不同的是,在这几次修缮或是重建中,以2019 年为界,以往的重修中关于汉传佛教的信仰因素处于真空状态即缺失的位置(实物形态),主要表现在在弥勒佛坐像的缺位。据那落村老人说道,“在佛寺被砸毁之后,才重新整上大佛像(释迦牟尼佛),没有重新整“法召安汴”(弥勒佛)。”继而询问为何只是重塑大佛像而没有弥勒佛问题,那落佛寺的佛爷给出了具有普遍性意义的解释:“以前佛寺么庙小,就不整上克了”,同时又说道“建佛寺时么,人家修上就修嘛”。要理清这样的问题,必须理解弥勒佛本质的问题及其与之联系的社会。关于弥勒佛本质问题,可以从膜拜对象的两类事物即对象本原和符号化的可见形式着手,正如上述所言弥勒佛本身在当地人的思想观念中是“佛圈”内的,这是不容置否的;而我们需认识到膜拜本身是变形了的社会,也是人们构建起来的观念。因之,在符号化了的观念必定也是存在社会结构的反映。换句话说,可以在现实层面中探寻符号化了的观念的结构安排。

自2019 年新式的那落佛寺落成,那落圣像的构成布局,呈现出大佛像塑中央、气势宏伟,与之相较的弥勒佛则坐落于佛像左或右边的墙角,形体矮小。那落村老人俸小爱报道称“以前没有毁之前大佛像使用金粉塑身的,弥勒佛用石灰做成”。这样的现实安排,本身是基于大佛像的地位高于弥勒佛的地位。这也一定程度上解释了在文革之后重建佛寺重塑佛像时,在相对经济条件匮乏情况下必须保证大佛像的重塑,因为这是保证本原信仰存在的基础。反观,当物质经济条件达到较高水平时,弥勒佛塑像则陆续在各地佛寺恢复塑身。可见,社会经济条件是该变迁不可忽视的重要因素。

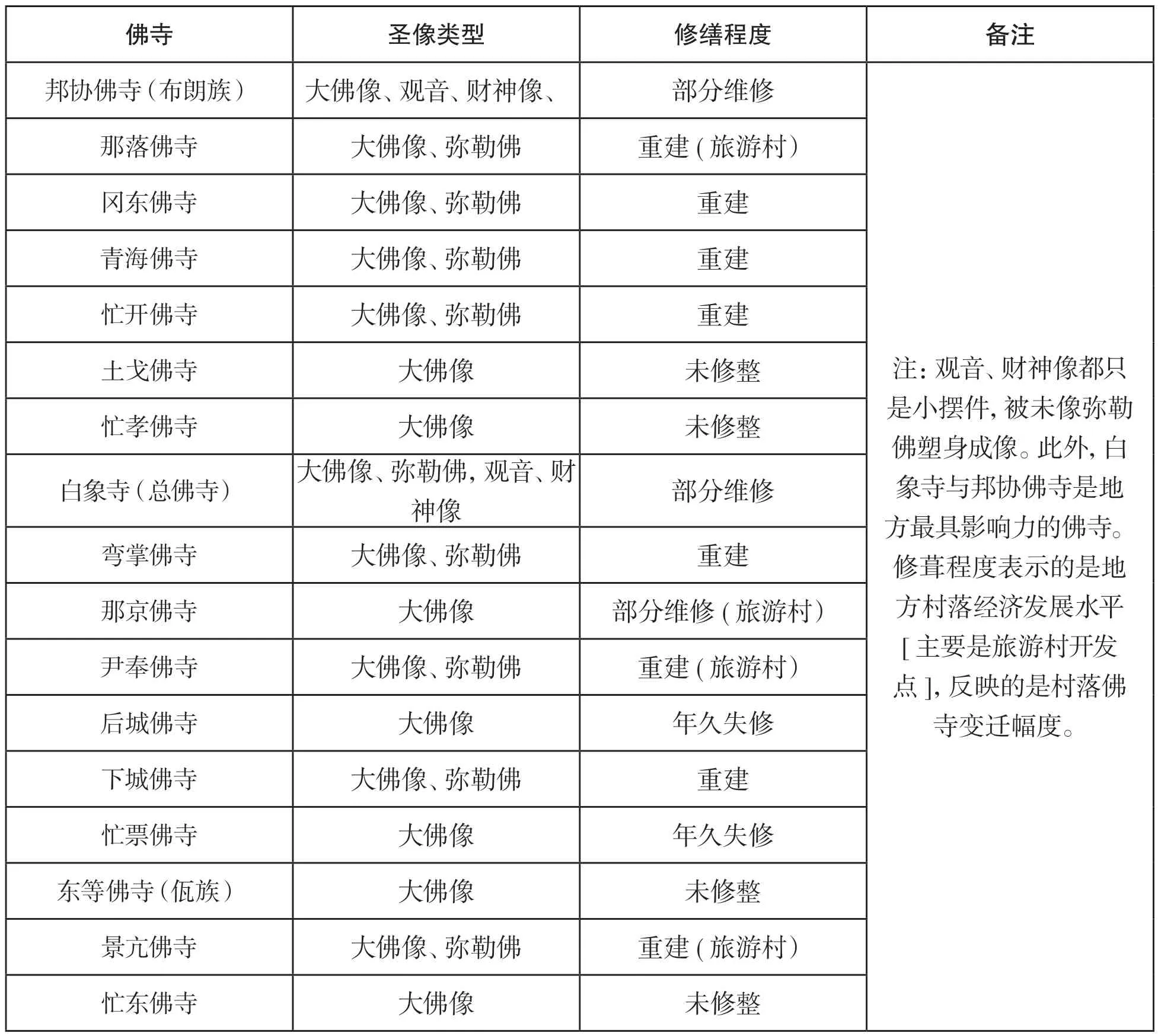

双江县大力发展旅游业、大搞乡村振兴以来,在物质经济条件得以保障的情况下,大部分佛寺都得到了修缮或是重建。笔者在走访勐勐坝子的十七座佛寺中,发现关于信仰实物化形态方面有以下信息:一、以忙票佛寺为代表承接了文革以来的汉传佛教信仰元素缺位的单元阶段,以那落佛寺为代表的佛寺则表现出汉传佛教信仰因素重新回归的特征,而以白象寺为代表的佛寺在以上两种类型的基础上出现道教因素的介入,三者所表现的特征不仅显示出不同宗教选择共存,也代表着信仰变迁不同阶段;二、多元化时期的道教信仰元素的加入是汉族通过“赕”方式完成的,并主要是分布在地方最具影响力的佛寺。(见表一)

多元化时期呈现出的多样化形态,是现代化背景下多民族逐渐融合的历史必然性,是一种趋势。在此时期,各种力量(无论性质是正是反)都在按一定方式发生作用,同时受到历史与现实的约束。设想佛寺“是不同意见和交换兴趣的场所,是正统和颠覆冲动冲撞的地方。”[13]不同力量的角逐将发生在这个地方,只是以一种隐蔽的方式进行着。道教信仰元素的介入,不管是否带有私人的印记,它都成为协商与交换的产物。在这样的情形下,佛寺可看作格尔茨式“剧场”,在剧场舞台上,剧作家一方面从外在的宗教资源获得灵感,一方面所创作的剧本面向着观众。舞台展演需要作者与观众的合作,并且取决于他们在政治、经济层面上的位置。也就是说,道教信仰元素的进入是汉人群体以强势的政治、经济实力作为后盾,分别充当了剧作者与观众。这一点可以从名气大的佛寺得到证实,如在白象寺修缮工程纪功碑上,除了各个傣族村寨集资外,社会各界的汉人精英群体也为其捐款。其实这种介入,信仰南传上座部佛教的神职人员并不认可,正如佛爷说到:“财神爷那些,是做生意的、工作的汉人来赕给呢,我们不信。”汉人将以财神爷为重要的圣像送进佛教场所,其实代表着一种力量即汉人群体力量,而这股力量能够成功的进入,其关键在于“交换”,怎么交换?其实上述也说到,汉人群体以其经济实力资助佛寺的修建换取作为其本身象征符号在佛寺的位置。象征汉人力量的符号被搬到了前台,一方面满足剧作者与观众即汉人的心理舞台的需要;一方面也呈现出强大力量对于弱小力量在物理空间上的占领。

贝格尔在探讨宗教与现代性关系时,强调的是“多元化”,认为现代性并不必然使得宗教陷入了世俗化危机之中,但却会造成宗教的多元化。[14]这种多元取向在一定程度上纠正现代性以理性为核心的世俗化理念,一定程度上解释了在现代性背景下宗教反而呈现出多元化景象。这意味着现代社会是世俗性和宗教性共存,以及相关的“宗教话语和世俗话语共存”的多元社会。[15]不过,在不同社会土壤中,不同宗教选择共存和世俗的关联性存在不同的模式。是以,以佛寺重建为契机,现代性得以在地方社会的宗教系统显现,不仅改变了佛寺形制,也使地方世俗精英(主要是汉族)得以参与其中。其运作机制的产物便是现代化过程中以传统为基础建立的多元化信仰体系。这使得该信仰体系原本已然存在的两类角色或位置得以进一步衍生出新元素,其一,是明确的、占据权力地位的信仰力量,即佛教信仰,在符号化上表现为大佛像;其二,是模糊的、不受控制和危险的信仰力量,即道教信仰,符号方面表现为财神像。

2021 年的勐勐坝佛寺概况表

需强调的是,道教信仰元素是作为中介物进入佛教展示空间的,并构成了一个新的空间场域,其背后是以一种隐性方式在神圣领域中体现出现实社会关系,即汉族群体在地方政治、经济结构上占有主导地位。作为边缘性质的道教元素,是相对于佛教主体而言,并具有危险性质。在同一个场域内,作为异质性的道教信仰元素,本身就跨越了它不该跨越的界限,从而对作为“东道主”佛教产生威胁;同时,这种危险本身就是依附于结构中已模糊了的位置。事实上,这体现的是佛寺空间在调整着自身以适应现代社会,并在调整的过程中呈现差别又共存下去。

与现代性带来信仰结构矛盾体相应的是,在早期双江县纳入到小众南传上座部圈范围期间,曾一度与现代化下的信仰结构相似即不明确位置的威胁,这种威胁也是在转化过程中产生的,因为转换过程本身就是不确定的。具体说来,在以拉祜族百年的社会运动中,其动员思想--汉传佛教信仰元素在一种不平等方式持续嵌入地方原有的信仰结构(南传上座部佛教)中,只是在构建新秩序过程中,它们具有身份逐渐被消解,致使其不再具有危险性,因为它们在“佛本原”的润滑剂的作用下顺理成章的融入其中,并成功居于信仰体系的确定位置。另一方面,人们总会致力于追求纯洁,构建一个严格的纯洁模式,并企图在偶然性事件中颠覆。激进的文革便成为寻找纯洁模式的契机,在“迷信”名义下摧毁了现有的信仰体系,进而可以重组佛寺信仰结构。汉传佛教信仰元素缺位的单元阶段便是重组之后人们对纯洁模式的极致表现,只是这样的状态并未持续许久,因为在现代化的今天和复杂化的周遭环境,试图保留严格的纯洁的信仰体系是不可能的,只会带来高度的自相矛盾。

不过,对于模糊、不确定的信仰元素,应该认识到一点,它是当地信仰体系中具有危险性部分,但也有助于形成和谐的状态。实际上,地方人群/社会都在积极寻求一种面对外来刺激时能够建构或维护有序而稳定世界的方式。与此相应,模糊、不确定的存在是必要,因为它们的存在是在于秩序本身的维系。只是在一定层面上,人们只是注意到其是危险之物,而忽视了它们也是促进秩序本身维护和创造新秩序的重要因素。如,道教信仰元素的介入,与原来的原有的信仰体系相抗衡,凸显了彼此的边界,使得具备稳定性的信仰体系得以组织起来,创建不同类别间的井然有序。换言之,信仰系统之秩序稳定与类别构建是不同位置上的确定角色与模糊角色之间相互抗衡又持续调适的产物。同时,其本身就是信仰体系秩序的构建与维护、以及构成信仰体系变迁的内在动力机制。

四、结语

一般而言,文化变迁并非单一式线性历史过程,而是呈现出多样性、复杂性的历史图景。文化本身是生态适应的产物,因环境的差异而表现出不同,也就是说,“文化的各项具体的层面之中几乎没有一样会以一规律的系列出现于所有的人类群体。”[16]特别是文化变迁达到一定程度就会发生重组或是转型。正如双江县佛寺信仰体系因其独特的历史与现实,呈现出佛寺空间内承载着南传上座部佛教、道教和汉传佛教三种元素,这既是地方“混杂人群”形成的结果,也是不同力量主导下的产物。

诚然,不同文化的交流、碰撞,是地域性文化产生的原因。不过,正如“有差异的边地之民从未放弃过他们的灵魂。”[17]每种文化都在试图保留纯洁性即文化底线。故此,在文化变迁过程中,一方面是文化结构浅层在不平衡与平衡之间摆动的调适过程,双江县佛寺信仰体系的叠加历史过程,便是从平衡到不平衡、再到新的平衡过程,继而是一种自觉的、不断修复和完善过程。另一方面是文化结构深处暗藏着异质性与原真性、不同利益群体的博弈过程。同时,双江县佛寺信仰体系多元化本身就是多民族互动的产物,在这个意义上,体现出了中华民族共同体在信仰体系领域中的多元与一体之间的关系。