基于VR游戏的运动想象疗法在吉兰-巴雷综合征患儿下肢功能康复中的应用

2024-01-04刘花艳谭玲芳陈阅薇谭小艳廖红梅

曾 珊,刘花艳,谭玲芳,陈阅薇,易 敏,谭小艳,徐 丽,蒋 莎,廖红梅

1.湖南中医药大学护理学院,湖南 410036;2.湖南省儿童医院

吉兰-巴雷综合征(Guillain-Barre syndrome,GBS)又称急性炎症性脱髓鞘性多发神经根神经病,是儿童急性瘫痪最常见的神经系统疾病,其年发病率为0.3/10 万~2.0/10 万[1-3]。GBS 主要表现为自肢体远端开始呈上行性、向近端进展的急性进行性、迟缓性、麻痹性肢体瘫痪,常以双下肢对称性进行性肌无力、易跌倒为首发症状,因下肢疼痛而拒绝行走是GBS 患儿最常见的表现[4]。高修明等[5]研究指出,95%的GBS 患儿发病时不同程度肌无力是致残的主要原因之一。患儿发病后的康复训练是一项长期且复杂的过程,尤其是早期康复训练干预对于改善GBS 患儿的预后有重要意义,但目前GBS 患儿在急性进展期以抢救生命、改善呼吸功能、预防并发症的发生为主,容易忽略早期康复训练。运动想象(motor imagery,MI)是指人在静止状态下,对身体特定部位的某一个具体动作反复进行心理模拟与排练,没有任何明显的运动输出,从而激活大脑运动中枢并遵循中枢运动控制原则,促进中枢神经系统的可塑性发展与功能重组,刺激周围神经与外周肌肉,最终产生实际运动,有助于改善疼痛,以达到提高运动功能的目的[6-7]。同时,运动想象疗法治疗成本低,不需要特殊仪器设备及场地,操作方便,安全有效,且不依赖于病人的残存能力,适用于康复的各个阶段,有助于提高病人康复治疗的信心,成为目前康复研究的新热点,已广泛运用于脑卒中、脊髓损伤等病人的肢体康复中,取得良好效果[8-9]。虚拟现实技术(virtual reality,VR)作为一种数字化信息时代的新型技术,通过计算机模拟真实世界制作生动、拟真、有趣的多维视频,构造一个逼真的感觉世界,具有沉浸性、交互性以及构想性等特征,允许患儿通过视觉、听觉等感官系统进行自主探索和研究,在开放自主的虚拟环境中获得身临其境的真实体验感,可以吸引患儿注意力,充分调动其主动性,提高其在训练过程中的配合度[10]。本研究将基于VR 游戏的运动想象疗法应用于GBS 患儿下肢功能康复中,效果满意。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020 年1 月1 日—2022 年6 月30 日就诊于湖南省儿童医院神经内科2 个病区收治的GBS 患儿为研究对象。纳入标准:1)符合《中国吉兰-巴雷综合征诊治指南2019》[11]诊断标准:患儿下肢呈弛缓性、对称性、上行性麻痹,伴有脑脊液蛋白-细胞分离现象及神经电生理改变;2)患儿年龄6~14 岁;3)首次发病,意识清楚,生命体征平稳,患儿运动觉及视觉想象问卷(Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire,KVIQ)[12]测试正常(>25 分),有正常的理解能力;4)家属能够协助患儿进行康复训练。排除标准:1)不能排除其他原因导致的急慢性周围神经病者;2)有骨折、关节障碍或先天性肢体功能障碍者;3)合并严重肝肾功能障碍、心脑血管疾病或血液系统疾病;4)1 年内遭遇其他重大应激事件、智力发育异常或存在精神障碍者。查阅文献,根据相关文献结果[13],采用PASS 15.0 软件计算样本量,取对照组出院时生活能力Barthel 指数评分μ1=50.24,S=10.26,试验组干预后μ2=66.85,取α=0.05,1-β=0.95,计算得本研究所需总样本量为22 例,考虑20%的失访率,最终确认需要总样本量28 例。将满足纳入标准的28 例GBS 患儿按照随机数字表法分为对照组和试验组,每组14 例,为避免两组研究对象之间相互影响,故将对照组安置于神经内科1 病区,试验组安置于神经内科2 病区。两组患儿的年龄、性别、家庭结构、医保等比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。两病区医师、护士、康复治疗师等医务人员年龄、学历、职称、工作年限等一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。本研究已获得医院伦理委员会批准,伦理批号:HCHLL-2023-10。所有患儿及家属均签署知情同意书。

表1 两组患儿一般资料比较

表2 两病区医师、护士、康复治疗师一般资料比较

1.2 研究方法

1.2.1 对照组

采取神经专科药物治疗、常规护理、健康教育及康复训练。在急性进展期予心电监测、呼吸道管理、标准免疫治疗和综合对症治疗,以抢救生命、改善呼吸功能为首要目标,协助按时翻身叩背,指导下肢功能位,预防压力性损伤、关节畸形、坠积性肺炎等并发症的发生。待患儿病情稳定后请康复科专科医师会诊,根据会诊意见在康复治疗师的指导下开始进行康复训练:1)根据双下肢的肌力情况选择合适的运动疗法,如下肢关节屈伸训练、良肢位摆放、站立训练、步行训练以及平衡功能训练、转移训练、床上运动等,遵循被动运动-助力运动-主动运动的训练过程,并循序渐进。每日训练1 次,每次20 min。2)根据患儿病情选择温热疗法、激光疗法、电刺激等合适的物理因子疗法,以改善微循环,增强免疫力,提高周围神经兴奋性,促进局部血液循环及神经细胞修复。每日训练1次,每次20 min。3)根据患儿下肢功能情况应用沙袋、平衡棒等器械进行作业疗法,采用合适的任务有目的地进行关节灵活性训练以及日常生活能力训练等。每日训练1 次,每次20 min。患儿进行康复训练时需由康复治疗师和家属陪同,如出现病情变化应立即停止训练。若患儿出院,出院时由责任护士再次向患儿及家属进行健康教育,康复治疗师指导患儿及家属居家康复训练方法,出院后自行训练,定期复诊。

1.2.2 试验组

在对照组的基础上组建多学科综合康复训练团队实施干预,联合采用基于VR 游戏的运动想象疗法,具体内容如下。

1.2.2.1 组建多学科综合康复训练团队

包括1 名护士长、1 名神经内科专科医师、2 名神经内科专科护士、1 名康复治疗师、1 名营养师,1 名心理咨询师。明确小组各成员职责:1)护士长负责总协调,并兼顾督查与反馈;2)专科医师负责患儿的病情评估及诊治;3)专科护士负责观察和评估患儿运动想象疗法进行及时的反应,及时查看患儿的意识状态并监测生命体征;4)康复治疗师负责患儿运动想象疗法的实施,密切观察患儿训练效果,全程监督指导;5)营养师负责评估患儿营养状况及吞咽功能,提供合理的饮食建议;6)心理咨询师负责及时给患儿及家属进行心理疏导,摆脱面对疾病的消极心态,增强对抗疾病的信心。经查阅并参考近年来有关早期康复锻炼及运动想象疗法等相关资料[14-16],结合患儿病情,康复训练团队通过头脑风暴法明确基于VR 游戏的下肢康复训练运动想象疗法具体内容,设计并构建VR 游戏小程序,由基本信息层和VR 游戏层两部分组成。

表3 基于VR 游戏的运动想象疗法干预内容

1.2.2.3 健康教育

1)游戏动画视频内容画质清晰,引导语均为标准普通话,语速适中、语调温和,音量控制在35~40 dB。2)综合考虑患儿病情、年龄及注意力等情况,持续想象训练时间不宜过长,每天1 次,每次15 min,宜在患儿每日午睡后精神状态较好时进行。3)想象内容与游戏画面感相结合,增加患儿记忆感,提高运动想象的效果。4)想象过程中保持环境安静,随时观察患儿,如有病情变化立即停止。5)研究者负责患儿住院期间的全程指导,1 名患儿固定1 名康复治疗师,并确保患儿及家属掌握运动想象疗法实施过程。

1.3 评价指标

1.3.1 双下肢肌力分级

由神经内科专科医师采用Lovett 肌力分级法[17]对患儿双下肢肌力进行分级。嘱患儿抬起双腿,初步评价患儿双下肢的肌力水平,能克服重力者为3 级;肌力达到3 级者,施加以一定阻力,依次评价为4 级和5 级;肌力未达到3 级者,嘱患儿在床面上做平移运动,依次评价0 级、1 级及2 级。具体分级评定标准见表4。

表4 Lovett 肌力分级评定标准

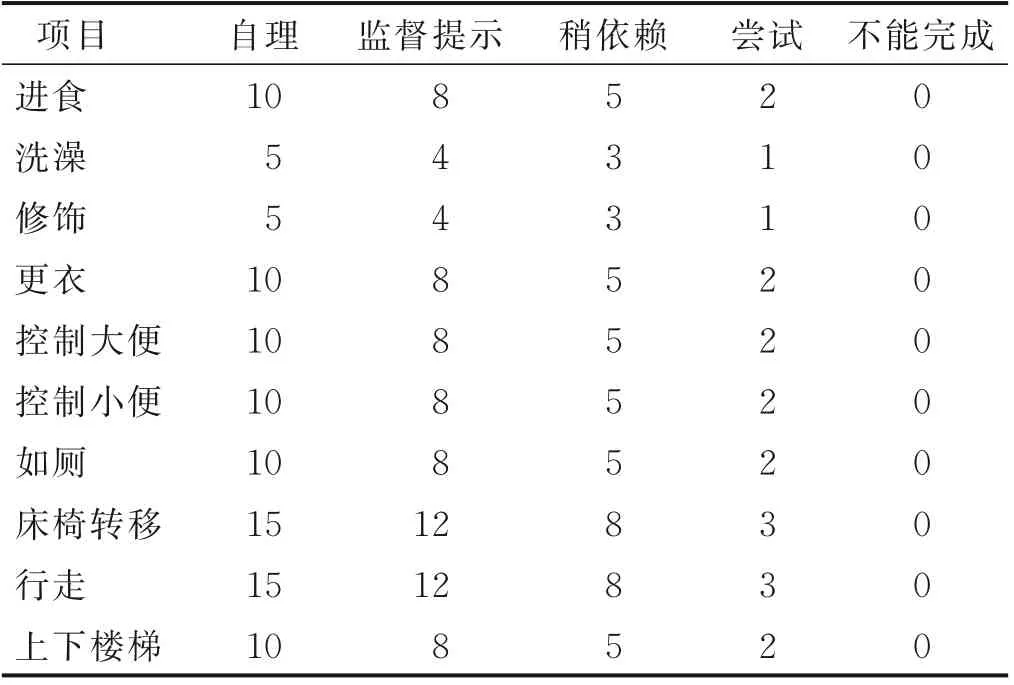

1.3.2 日常生活活动能力(activities of daily living,ADL)

采用改良Barthel 指数(Modified Barthel Index,MBI)评估患儿的日常生活活动能力。MBI 是公认的临床及科研中评价日常生活活动能力最常用的工具[18],每次测量5~10 min,得分为0~100 分,得分越高,表示被测试者的日常生活活动能力独立程度越接近正常,反之则表示依赖程度越高[19]。通过比较MBI评分判断患儿早期生活自理情况,进而间接说明恢复情况。李翔等[20]调查结果显示,该量表信效度良好。MBI 评定内容及计分法见表5。

表5 MBI 评定内容及计分法单位:分

1.3.3 自我效能感

采用一般自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale,GSES)评价患儿的自我效能感。GSES 由德国临床和健康心理学家Schwarzer 等研制,张建新等汉化形成中文版。该表共有10 道题,采用Likert 4 级评分法,“完全不正确”计1 分,“完全正确”计4 分,得分越高,表明被测试者的自我效能感水平越高,反之则越低[21-22]。该量表Cronbach's α 系数为0.87,重测信度为0.83,折半信度系数为0.90,效度良好[23]。

构建数字化教学资源共享平台是促进各高校交流和沟通的有效途径。根据高校走访调查,目前各高校数字化教学资源的建设进度不一,大多数院校处于初中期阶段,数字化教学资源的整合程度比较低。大部分院校已经完成数字化教学基础设施建设,有的院校己经对学校管理平台和教学管理平台进行了整合,部分示范性建设高校己基本完成校园应用管理系统的整合。当前,由于高校英语数字化教学资源共享平台的缺失,各院校开发的英语数字化教学资源仅限于院校内部的课堂使用,资源的利用率低,受益面窄,没有实现优质数字化教学资源的校际共享。

1.4 资料收集方法

由2 名经过培训的护理专业硕士研究生收集并统计患儿一般资料、Lovett 肌力分级、MBI、GSES 评分,分别在干预前、干预后4 周、干预后8 周由康复训练团队共同评估、收集、整理。

1.5 统计学方法

采用SPSS 23.0 统计软件进行数据分析,符合正态分布的定量资料用均数±标准差(±s)描述,采用独立样本t检验、方差分析;定性资料用例数、构成比(%)描述,采用χ2检验、非参数检验;不同时段采用重复测量方差分析。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患儿失访情况

两组患儿在研究过程中均出现了失访:干预后4周,对照组1 名患儿因家庭经济困难要求出院而失访,试验组1 例患儿因病情加重转入重症监护室结束运动想象疗法而失访;干预后8 周,对照组1 例患儿因特殊原因在当地医院复查而失访,试验组无失访。

2.2 两组患儿干预前后双下肢肌力分级改善情况比较

干预前两组患儿双下肢Lovett 肌力分级,差异无统计学意义(P>0.05);干预后4 周,试验组患儿双下肢Lovett 肌力分级为0 级、1 级、2 级占比低于对照组,而3 级、4 级、5 级占比高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);干预后8 周,试验组患儿双下肢Lovett 肌力分级为0 级、1 级、2 级、3 级占比低于对照组,4 级、5级占比高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表6、表7。

表6 两组患儿干预前后左下肢肌力分级比较单位:例(%)

表7 两组患儿干预前后右下肢肌力分级比较单位:例(%)

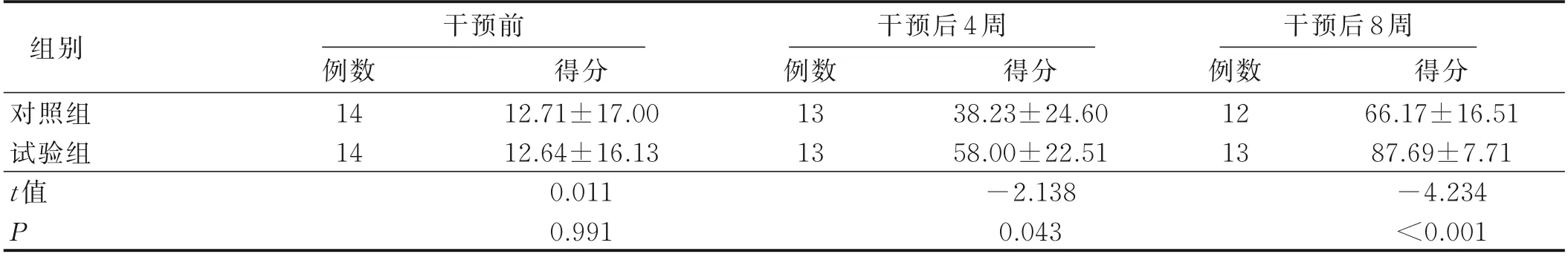

2.3 两组患儿干预前后日常生活活动能力比较

干预前,两组患儿MBI 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后4 周,试验组患儿MBI 评分[(58.00±22.51)分]高于对照组[(38.23±24.60)分],差异有统计学意义(P<0.05);干预后8 周,试验组患儿MBI 评分[(87.69±7.71)分]高于对照组[(66.17±16.51)分],差异有统计学意义(P<0.05)。详见表8。

表8 两组患儿干预前后MBI 评分比较(±s)单位:分

表8 两组患儿干预前后MBI 评分比较(±s)单位:分

注:F 组间=4.399,P<0.05;F 时间=413.445,P<0.01;F 交互=22.096,P<0.01。

组别对照组试验组t 值P干预前干预后4 周干预后8 周得分66.17±16.51 87.69±7.71-4.234<0.001例数14 14得分12.71±17.00 12.64±16.13 0.011 0.991例数13 13得分38.23±24.60 58.00±22.51-2.138 0.043例数12 13

2.4 两组患儿干预前后自我效能感比较

干预前,两组患儿GSES 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后4 周,试验组患儿GSES 评分[(30.92±4.66)分]高于对照组[(26.85±4.06)分],差异有统计学意义(P<0.05);干预后8 周,试验组患儿GSES 评分[(35.62±2.36)分]高于对照组[(30.83±2.66)分],差异有统计学意义(P<0.05)。详见表9。

表9 两组患儿干预前后GSES 评分比较(±s)单位:分

表9 两组患儿干预前后GSES 评分比较(±s)单位:分

注:F 组间=4.443,P<0.05;F 时间=422.695,P<0.01;F 交互=9.959,P<0.01。

组别对照组试验组t 值P干预前干预后4 周干预后8 周得分30.83±2.66 35.62±2.36-4.762<0.001例数14 14得分16.50±4.11 16.86±4.90-0.209 0.836例数13 13得分26.85±4.06 30.92±4.66-2.378 0.026例数12 13

3 讨论

3.1 基于VR 游戏的运动想象疗法能有效改善GBS患儿双下肢肌力

GBS 是以进行性、对称性肢体无力及疼痛为临床表现的一种免疫相关性神经根疾病,早期开始康复训练对于促进病人肌力的恢复至关重要[5,24-25]。本研究结果显示,采用基于VR 游戏的运动想象疗法干预后4周,试验组患儿双下肢Lovett 肌力分级明显优于对照组,与付晨等[26]的研究结果一致。原因可能为:传统的康复训练要求患儿有一定的配合度,对照组GBS 患儿在疾病急性进展期无法实施,因此双下肢肌力改善并不明显;而试验组在入院后立即采用基于VR 游戏的运动想象疗法,通过大脑有意识地运动想象训练,反复模拟与排练同一个动作,激活脑组织神经传导通路,刺激脑皮质功能区,从而建立了新的功能重组,帮助患儿恢复神经反射弧,尽快建立新的突触联系,帮助患儿控制肢体活动功能,在患儿无法进行主动运动训练的疾病急性进展期有不可替代的优势。干预后8 周,试验组患儿双下肢Lovett 肌力分级优于对照组,可能原因为:GBS 患儿在出现进行性肢无力后,4 周可达到病情稳定状态[27],对照组患儿开始进行运动疗法、物理因子疗法及作业疗法等传统康复训练,但反复多次重复一成不变的康复训练动作容易使患儿产生疲劳感,而患儿活泼、好动,治疗依从性较差,因此配合度不高,再加上康复训练受人力、物力、地点等方面的限制,容易影响康复训练的效果。而试验组患儿持续采用基于VR游戏的运动想象疗法,不需要做出明显的身体运动,可保证患儿的体力,通过游戏画面及语音指导患儿在心里反复模拟实际运动,不需要主动运动的配合,可在康复治疗师的指导下轻松进行,备受患儿喜爱,能充分调动其主动性,提高参与康复训练的积极性以及在训练过程中的配合度。因此,基于VR 游戏的运动想象疗法可有效改善GBS 患儿双下肢肌力。

3.2 基于VR 游戏的运动想象疗法能提高GBS 患儿日常生活活动能力

日常生活活动能力评定是康复评定中的一项重要内容,是评定康复疗效的重要指标之一;康复训练的目的在于最大限度地恢复肢体功能,提高日常生活活动能力。本研究结果显示,采用基于VR 游戏的运动想象疗法干预后4 周及干预后8 周,试验组患儿MBI 评分高于对照组,与肖少华等[28]的研究结果一致。GBS患儿由于存在肢体功能障碍,造成其日常生活活动能力受到一定限制,传统康复训练需要在特定的场所借助专门的训练器械进行辅助训练,容易导致患儿因训练场所与训练模式的受限而影响康复训练的普及性与积极性;加上传统康复训练方式单一,整个过程单调、乏味,导致较大部分患儿以被动的情绪接受治疗,因此对照组患儿在训练后容易出现肌肉疲劳、注意力下降等现象,从而导致康复效果并不理想,不利于提高患儿的日常生活活动能力。试验组患儿采用基于VR 游戏的运动想象疗法,模拟日常生活中的环境与场景,利用听觉、视觉等感官刺激使患儿有身临其境的感受,并刺激其想象空间,帮助患儿想象下肢康复训练的动作,刺激运动区域功能,借助运动想象细节,刺激神经中枢系统,抑制交感神经的传导,增强患儿的运动感知,使其放松肌肉,促进机体恢复,从而提高机体执行力,有利于提高患儿的日常生活活动能力,改善生活质量。本研究结果显示,两组患儿MBI 评分重复测量方差分析的组间效应、时间效应及交互作用效应有统计学意义(P<0.05),且试验组3 个时段MBI 评分呈持续上升趋势,说明随着干预时间的延长,GBS 患儿的日常生活活动能力改善效果越好。因此,基于VR 游戏的运动想象疗法有利于提高GBS 患儿日常生活活动能力,有助于其改善生活质量。

3.3 基于VR 游戏的运动想象疗法能增强GBS 患儿自我效能感

本研究结果显示,采用基于VR 游戏的运动想象疗法干预后4 周及干预后8 周,试验组患儿GSES 评分高于对照组,与张雪[29]的研究结果一致。Bernsen 等[30]研究报道,GBS 患儿在疾病急性进展期容易出现焦虑、抑郁或反应性精神障碍等不良情绪,对患儿的学业及生活造成负面影响,给患儿带来巨大的心理压力。本研究对照组患儿接受的传统康复训练起效慢、周期长、费用高,容易给患儿及其家庭带来沉重的经济压力,加重患儿心理负担;同时,患儿只接受来自责任护士的健康教育,没有采取良好的措施对患儿进行心理疏导,容易导致自我效能降低,影响康复效果。而试验组患儿采用基于VR 游戏的运动想象疗法,提供重复、有目的的主动训练,在反复的肢体锻炼中有效激活有残余功能的神经元参与肢体活动,同时构建的VR 游戏场景可以有效提高患儿的沉浸感,实现心理与下肢康复的有机结合,进而促进其参与下肢康复的积极性,更能调动患儿的主观能动性。同时,多学科综合康复团队成员各司其职,GBS 患儿通过心理咨询师的及时疏导,可有效缓解疲劳,产生愉悦感,提高自信心,更利于患儿将注意力集中于持久的康复训练,主动配合,从而产生更好的治疗及康复效果。本研究结果显示,两组患儿GSES 评分重复测量方差分析的组间效应、时间效应及交互作用效应差异性显著(P<0.05),且试验组GSES 评分3 个时段呈持续上升。因此,基于VR 游戏的运动想象疗法能有效增强GBS 患儿自我效能感,促进疾病的康复。

4 小结

综上所述,基于VR 游戏的运动想象疗法早期介入GBS 患儿康复训练,能有效改善GBS 患儿双下肢肌力,提高患儿的日常生活活动能力,进一步增强患儿自我效能感,促进康复。但本研究样本量较小,今后的研究建议扩大样本量及疾病范围,开展多中心研究,进一步验证运动想象疗法在儿童康复中的应用意义。