敦煌石窟长袖舞图像流变考

2024-01-04汪雪朱建军

汪雪 朱建军

内容摘要:长袖舞是我国历史最为悠久的舞蹈种类之一,其特征是不执舞具,“以舞袖为容”。敦煌石窟壁画中的长袖舞图像最早出现于中唐时期,其舞服、舞姿及宗教意涵皆体现出吐蕃文化渊源。中唐至宋代的两百余年间,敦煌壁画中的长袖舞者涵盖了成人、童子、迦陵频伽、共命鸟等,并先后出现了翻领、圆领、袒右肩等舞服服制。长袖舞在敦煌的传承与留居敦煌的吐蕃遗民密切相关,其图像演变依托于各类壁画题材图像模式的发展,集中展现了汉藏文化在宗教思想、民族习俗等方面的深度融合。

关键词:敦煌石窟;长袖舞;翻领;吐蕃;火宅喻

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)06-0012-09

A Study on the Image Development of Long Sleeve Dances

in Dunhuang Cave Murals

WANG Xue1,2 ZHU Jianjun3

(1. Archaeological Institute, Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu;

2. Institute of Dunhuang Studies, Lanzhou University, Lanzhou 730020, Gansu;

3. Gansu Bamboo Slips Museum, Lanzhou 730030, Gansu)

Abstract:The long sleeve dance is one of the earliest styles of dance in Chinese history, and is characterized by dancers waving long cloth sleeves in elegant patterns through the air. Images of this dance first appeared in the murals in Dunhuang caves built during the Middle Tang dynasty, specifically the period of the Tibetan Occupation, and the costumes, postures, and religious connotations depicted were all closely connected with ancient Tibetan culture. Over the course of the two hundred years from the Middle Tang to the Song dynasty, images of long sleeve dancers included adults, children, Kalavinka(a semi-deity in Buddhism with the body of a bird and the head of a human) and Jivajivaka(a bird with two human heads); the costumes they wore were decorated with either lapel collars, round collars, or an opening to expose the right shoulder. The long sleeve dance was largely associated with the Tibetan people who lived at Dunhuang, and the path along which illustrations of the dance evolved embodied the deep integration of Han and Tibetan culture, religion and folk customs.

Keywords:Dunhuang caves; long sleeve dance; lapel; Tubo (Tibet); Parable of the Burning Houses

長袖舞是我国历史最为悠久的舞蹈种类之一。据考,在夏商时期,长袖舞已现雏形,西周时代长袖舞成为相对独立的舞种,其特征是不执舞具,“以舞袖为容”[1]。至两汉时期,长袖舞发展成了一个形式多样、内涵丰富的舞蹈体系,并流行至全国。南北朝以降,受到外来乐舞文化的冲击,中原地区长袖舞的类型不及秦汉魏晋时期丰富,而对于偏处西陲的敦煌而言,长袖舞直至中唐时期方才出现于壁画之中。中原地区长袖舞逐渐式微的唐宋时期,正是敦煌地区长袖舞最为发达的阶段。敦煌壁画中的长袖舞与中原地区的差异性及其与西北少数民族舞蹈的关联性,是其舞蹈图像史料最为珍贵的特质。

学界对长袖舞的研究历来以两汉时期为核心,南北朝至宋代长袖舞的研究成果相对较少,其中所涉敦煌长袖舞图像则更少。谢佳西首次以敦煌壁画中的长袖舞为研究对象,在图像分类及数据统计方面做了有益的尝试[2],但遗憾的是,文章对最为独特的几类长袖舞图像缺乏关注。本文拟在追溯敦煌壁画中长袖舞图像渊源的基础上,探究长袖舞图像演变与壁画题材之间的互动关系以及人口、政治因素对长袖舞图像流变的影响。

一 翻领长袖舞及其吐蕃文化渊源

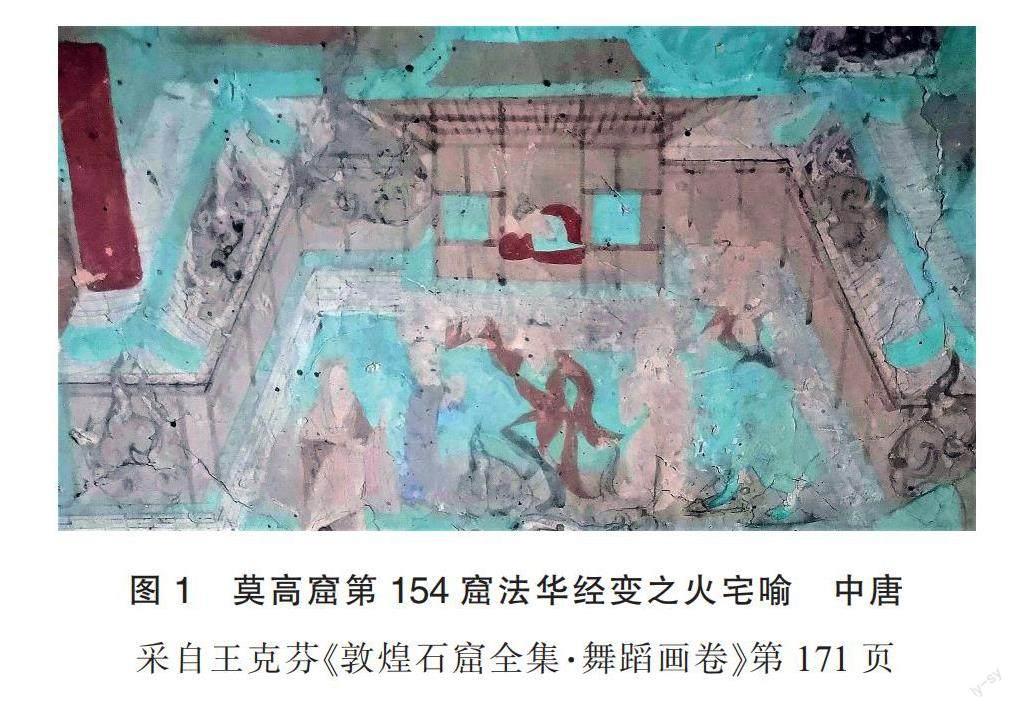

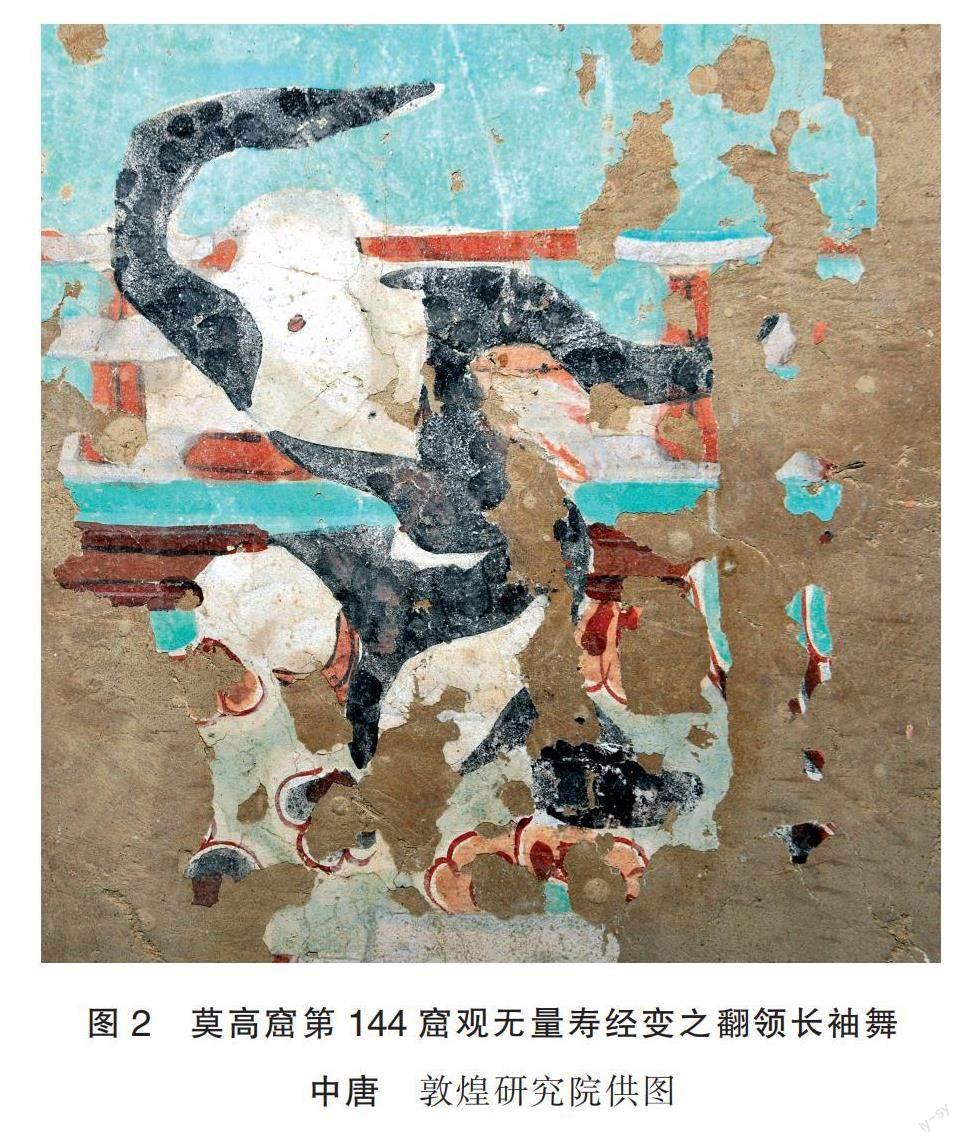

敦煌壁画中的长袖舞最早出现于中唐早期第154窟的法华经变中{1},继而见于中唐晚期第144窟的观无量寿经变中,舞服均为翻领、窄袖的袍服(图1、2)。

翻领袍服的长袖舞(以下简称翻领长袖舞)在中唐时期出现于敦煌壁画中,与这一时期吐蕃对敦煌的统治密切相关。7世纪中叶,兴起于我国西南边疆的吐蕃王朝逐步占据了青海境内黄河以南、青海湖以西以及甘肃河西走廊地带。吐蕃王朝在其属地大力推行民族同化政策,被吐蕃武力征服后的苏毗、羊同、白兰、吐谷浑等部落的历史遗存整体呈现出“吐蕃属文化”的特征[3],敦煌所见翻领长袖舞可联系青海墓葬中所见同类舞蹈图像来探讨。

青海吐蕃时期的墓葬主要分布于柴达木盆地东南沿。位于海西州德令哈市的夏塔图墓葬群是吐蕃治下的吐谷浑人墓葬{1},其中出土了大量的彩绘棺板画。夏塔图1号墓木棺的B侧板集中描绘了苯教的丧礼场景,低帮上层的右侧起首处绘制3人,其中1人执桴击鼓,旁立2人身着翻领长袖袍服,戴高冠,身着蓝色袍服者一手上举(图3)。在以往的研究中,学界普遍忽略其乐舞功能,认为这组图像表现的是“哀号”或“哭丧”。

依据敦煌藏经洞出土的古藏文写卷P.T.1042的记载,在苯教观念中,人死之后灵魂会离开尸体,丧仪中需要通过“尸魂相合”的仪式,使灵魂与尸体再次“相合”[4],而进行这一仪轨的前提,是祈请已离去的灵魂回归,即“降魂”。这件写卷详细记载了为期三天的苯教丧仪,其中反复提及“降魂”,但对降魂仪式本身没有记载。鉴于这件写卷开始处残缺,对丧仪的记录并不完整,笔者推测,丧仪中应先是“降魂”,然后才是尸魂相合仪式。

首先,从图像布局来看,棺板画的右半部分以死者的灵帐为中心,右侧绘制了佩饰马,作为死者前往安乐世界的坐骑,上方依次绘制乐舞图、“杀鬼超荐”和手持仪轨飘帘(用以降魂的幡状物)奔驰的骑士。这组图像描绘的皆是与“降魂”相关的仪式。其次,在古藏文写卷P.T.1042所记三天丧仪中,每项仪轨都伴随着献供,其中有一位献供者称为“降魂师”。在献供物中,与灵魂相关的“魂像”“尸像”“仪轨飘帘”“佩饰马”始终与“乐器”同时献供[4],可见乐器同样是与灵魂有关的器具,乐舞应是“降魂”仪式中的重要一环。再次,依照常识,哭丧都是以灵帐或尸體为中心进行的,不可能远离灵帐而在鼓的伴奏下哭丧。画面中击鼓者和两身翻领长袖袍服的人独处于画面一隅,双方的目光和身体朝向形成了明显的互动,应是乐与舞的组合。综合文献和图像来看,棺板画中所表现的应是具有降魂功能的巫舞,舞者疑为敦煌文书中所记的“降魂师”。

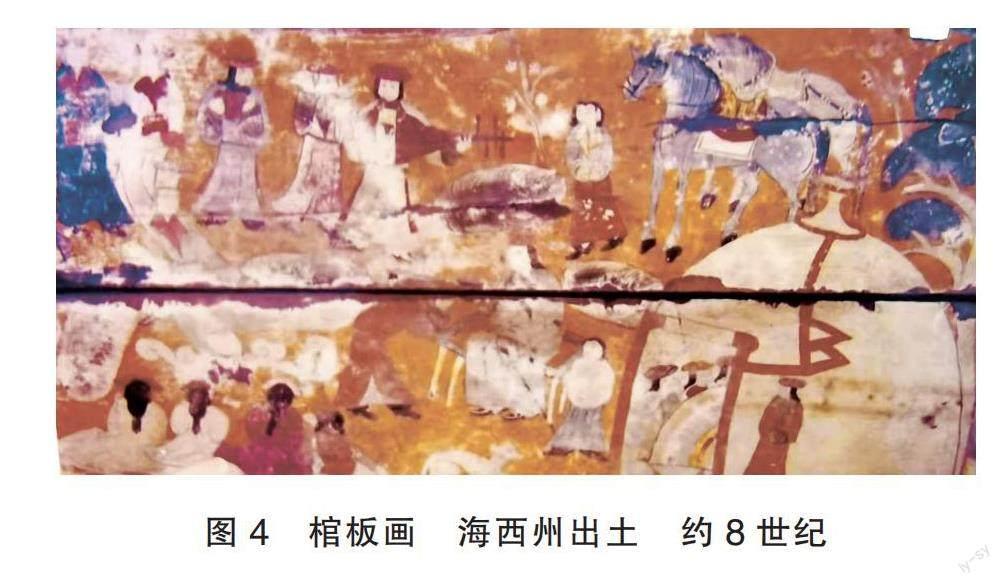

出土于海西州的另一铺棺板画,清晰地描绘了长袖舞者在乐队伴奏下起舞的场景。鉴于海西州吐蕃时期墓葬所见棺板画在绘画题材上的一致性,两铺棺板画中长袖舞者的形象及宗教意涵可互为佐证(图4、5)。此外,在乌兰县泉沟一号墓前室南壁的乐舞图中,同样残存了身着翻领长袖舞服的男性舞者形象(图6、7)。在深受中原丧葬观念影响的这一吐蕃墓葬中,翻领长袖舞依旧绘制于乐舞图的核心位置,突显出这一舞种在吐蕃丧葬观念中的重要地位。

青海吐蕃时期墓葬所见长袖舞者的服装均为三角形翻领。这一领式是众多西域民族共有的衣领规制,但翻领且长袖的服装则主要流行于吐蕃、吐谷浑民众中。棺板画中舞者的头冠、长袍与莫高窟第159窟维摩诘经变中吐蕃赞普的规制相同,可见这一服制的规格之高。霍巍先生认为,腰间系带的三角形翻领大衣可能最早起源于中亚,属于游牧民族的一种服装样式,后来随着佛教文化的东渐,才传入我国新疆一带[5]。翻领袍服经西域新疆一带传到阿里高原,继而随着吐蕃王朝的扩张,成为青海苯教丧仪中的长袖舞舞服。

对比可见,中唐时期敦煌石窟壁画与青海吐蕃时期墓葬所见翻领长袖舞的舞服与舞姿高度统一,舞姿的核心特征为一臂扬袖,一臂甩袖,出胯冲身,同手同脚。这是两汉以来最为多见的长袖舞舞姿,但不同的是,中原地区的舞服多为交领,长袖多上窄下奢,且突出舞者的“纤腰”特征。敦煌与青海地区的长袖舞服皆为翻领、窄袖,舞姿突出激越的动态美。

敦煌直至吐蕃统治时期才出现长袖舞图像,且为翻领舞服,可以推知这一舞种的出现与吐蕃占领敦煌有关。结合敦煌藏经洞所出苯教丧仪的写卷来看,苯教丧仪在徙居敦煌的吐蕃居民中有所传承,可见翻领长袖舞不仅作为图像绘制于壁画中,更是作为乐舞实践,运用于民间相关仪式中。

二 长袖舞流行敦煌的人口及政治因素

吐蕃占领沙州之后,吐蕃装的人物图像进入洞窟,一方面与敦煌的政治形势及吐蕃在当地推行的政策有关;另一方面与洞窟功德主在吐蕃统治政权中的地位、敦煌汉人对吐蕃文化的接纳和认可程度密切相关。

吐蕃占领河西早期,推行吐蕃制度,强制汉人“辫发易服”,汉人以衣吐蕃衣服为耻,所谓“居人与蕃丑齐肩,衣着岂忘于左衽”[6]。罗世平先生认为,这一观念发生变化的转折点,是长庆元年(821)、长庆二年(822)分别在长安、逻些举行的唐蕃会盟。重新修好的甥舅关系使沙州民情发生变化,蕃汉的民族对立情绪有所缓解,吐蕃装人物形象率先被敦煌大族所接纳,绘制于洞窟之中,继而为其他洞窟所仿效[7]。第144窟的功德主索氏为敦煌大族,据P.4660《索义辨和尚邈真赞》记载,索氏族望为河北巨鹿,自汉武帝时期徙居敦煌,累世为官[8]。吐蕃占领敦煌之后,采取拉拢世家大族的政策巩固其统治,索氏在僧俗两界居要职。敦煌文书中记有索氏子弟在政界担任都押衙、押衙、镇使、兵马使、营田使、县令、都指挥等职,在僧界担任都教授、都法律、都判官等要职[9]。罗世平先生据此进一步指出,部分被划分至吐蕃前期的洞窟中,绘制了吐蕃装人物形象(如第154窟),似可考虑属于吐蕃后期。

中唐时期绘制翻领长袖舞图像的洞窟往往较为突出吐蕃文化元素。第154窟南壁的经变画中,集中绘制了身着吐蕃装的人物形象:上层东起第1铺观无量寿经变西侧条幅中,5身女性皆为吐蕃装,分别出现于斋僧、放生等情节;上层东起第2铺金光明最胜王经变西侧条幅“流水品”中画一身驱象人,头戴缠头,身穿翻领袍服;翻领袍服的长袖舞图像位于下层西起第1铺法华经变中。放生是佛教与苯教思想相互碰撞的产物。敦煌古藏文写卷P.T.239记载了佛教与苯教仪式的融合,文书明确提出反对苯教的杀牲习俗,并提倡折中的“放生”做法[10]。莫高窟药师经变中的放生图像普遍出现于吐蕃占领敦煌以后,正是基于唐蕃文化之间的交融与认同,众多具有吐蕃民族特色和苯教元素的图像才逐渐融入敦煌壁画中。

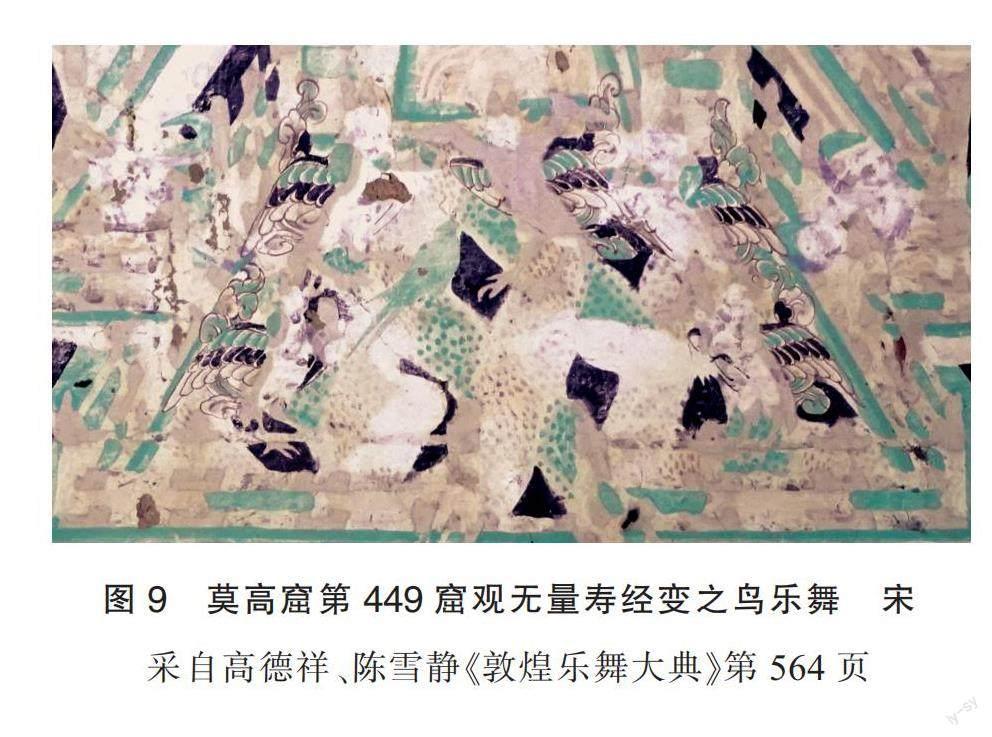

中唐以降,翻领的长袖舞服在莫高窟壁画中消失,直至五代时期的瓜州榆林窟壁画中不仅出现了身着翻领长袖的童子舞伎,还绘制了身着翻领半臂的童子舞伎。同时,长袖舞在榆林窟壁画中体现出流行趋势,舞服既有翻领、圆领,亦有隐藏于璎珞之下的新兴样式,舞者涵盖了童子、菩萨及共命鸟。对比榆林窟五代第38窟与莫高窟宋代第449窟以长袖舞为核心的两组鸟乐舞图像可见,其构图、绘画技法及色彩配置极为相似(图8、9)。可以推知,莫高窟宋代的迦陵频伽长袖舞极有可能受到瓜州地区的影响。

长袖舞在瓜州的流行与五代时期这一地区居民的民族构成有关。据郑炳林先生研究,吐蕃统治敦煌时期,大量的吐蕃民众移居敦煌,其中包含僧侣、官吏、驻军及随行家属等。吐蕃政权退出敦煌之后,留居敦煌的吐蕃遗民被安置于吐谷浑部落或各乡里,至五代宋时期,瓜州地区的吐蕃移民形成了很大的规模[11]。正是在这样的历史背景下,吐蕃乐舞并未因吐蕃政权的瓦解而消失,而是在民众之中持续传承,成为榆林窟壁画中流行的乐舞题材。

三 “火宅喻”图式及长袖舞的改制

在敦煌壁画中,法华经变中的“火宅喻”是长袖舞最早出现,也是最为集中出现的壁画题材,14铺“火宅喻”图像中绘制了1身成人、16身童子长袖舞者[12]。“火宅喻”图式的发展历程成为长袖舞图式发展的缩影。

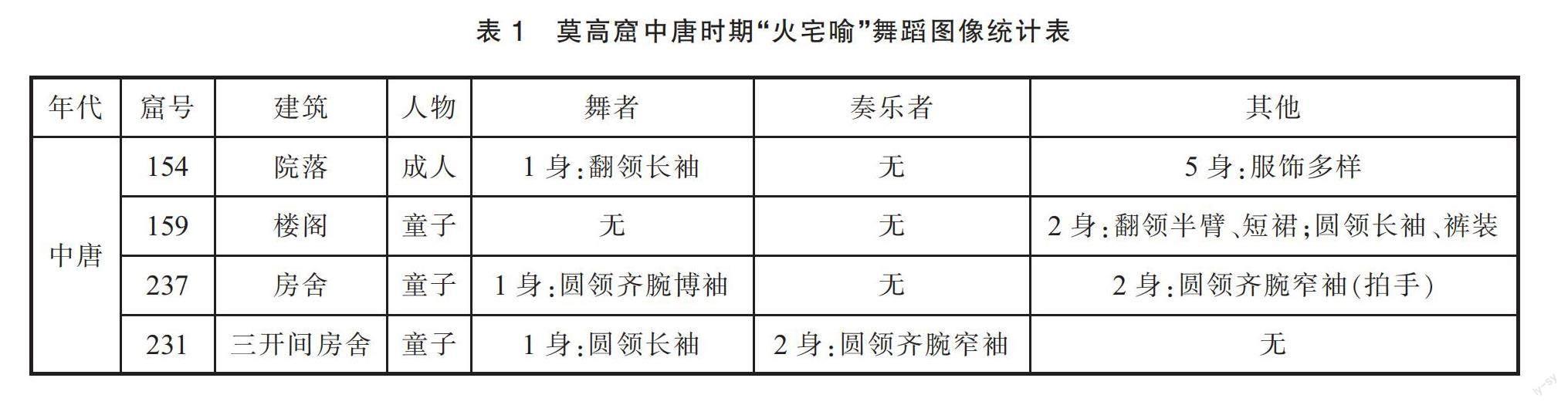

“火宅喻”的故事源出《妙法莲华经·譬喻品》,记述一位长者用方便法门从失火的屋宅中救出诸子的故事。经文中并未详述诸子的数目及年龄,对诸子“嬉戏”的内容亦未指明。莫高窟隋代法华经变中始见“譬喻品”,尔时并无乐舞内容。初唐至盛唐时期未绘制“譬喻品”。中唐时期的敦煌壁画创制了全新的“火宅喻”图式(表1),在4铺壁画中,建筑样式呈现出“院落→楼阁→三开间房舍”的发展脉络,舞服呈现出“翻领长袖→圆领博袖→圆领长袖”的转变,继而在晚唐时期出现袒右肩长袖;伴奏乐队体现出“无乐队→拍手相合→乐器伴奏”的发展历程。至中唐晚期第231窟,“火宅喻”图像形成了成熟的图像定式:童子位于三开间的宅舍之中,一身居中舞蹈,两侧童子奏乐。这一定式为后世所仿效,一直延续至宋代。

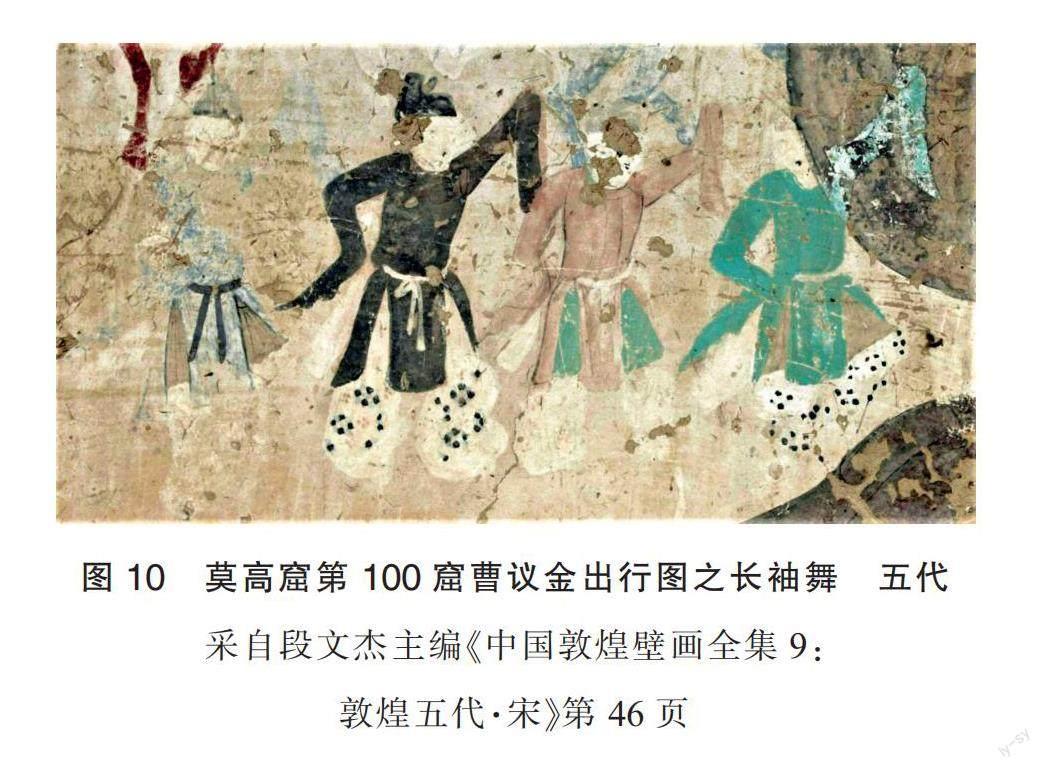

晚唐至宋代,圆领袍服成为最多见的长袖舞舞服。莫高窟第156窟张议潮出行图、第100窟曹议金出行图中的长袖舞以双排队列的形式出现,是具有固定队列程式的群体舞蹈,舞服是圆领袍服(图10)。有关这一舞蹈的民族系属,学界一直存有争议。李才秀等先生最早提出,图中身着吐蕃装者为女子,其舞姿与当下藏族舞蹈的行进步伐相似[13]。李正宇、段文杰、沙武田先生亦持此说[14-16]。王克芬先生进一步指出,男女双方的舞蹈分别类似锅庄与弦子[17]。宁强与陈明先生则否认该舞蹈与吐蕃之间的联系[18-19]。高德祥先生认为该舞蹈可能是浑脱[20]。

经笔者调查,今西藏阿里地区的石窟中,遗存有与莫高窟出行图中的舞蹈相类似的群舞图像。吐蕃王室的后裔于9世纪在阿里地区建立古格王朝,古格王朝在极盛时统治了阿里全境。阿里的丁穹拉康石窟营造于12至14世纪之间{1},洞窟北壁壁画中残存3身长袖舞者。观其舞容,舞者散发披肩(或结辫散披),头顶似佩绳圈冠,身穿翻领长袖袍服,腰间束带。舞者呈横排队列,一手举袖。这一舞蹈图所描绘的是典型的吐蕃长袖群舞(图11)。

参校敦煌、阿里两地的图像可知,莫高窟第156窟、第100窟由8人表演的群舞所包含的吐蕃舞蹈元素是毋庸置疑的,主要体现在绳圈冠、舞姿及队形排列方式等方面,但舞服却体现出对吐蕃服装的改造,翻领改为圆领。

敦煌壁画中的圆领长袖袍服自中唐晚期一直延续至宋代,服制几无变化,均为斜襟,袍服下摆普遍较短,以齐膝者最为多见。衣襟下沿无接襕,且大都为缺胯式。有关圆领袍的来源,主要有“胡服说”[21]和“胡汉共有说”[22]两种观点。前者认为圆领袍本为胡服,六朝以后传入中原;后者认为圆领是胡汉民族各自固有的领式,在不同文化背景下独立发展,最终融汇合流。从出土文物来看,早在商代的殷墟遗址中,已出现身着圆领服装的奴隶佣,“胡汉共有说”更为接近历史原貌。接襕与缺胯是唐代袍服区分士庶的标志。《新唐书·车服志》记:

中书令马周上议:“礼无服衫之文,三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈,为士人上服。开胯者名曰缺胯衫,庶人服之。”[23]

缺胯式袍服相对于闭胯式而言,更便于庶人日常勞作、骑乘等活动,缺胯的舞服更利于下肢大幅度的舞蹈动作。缺胯衫习称“四衫”或“四胯衫”,是由于下摆常分裾为四。敦煌壁画中圆领长袖舞服衣裾的“四分”现象尤为突出。需说明的是,衣裾的开衩是左右两侧各开两衩,而不是“前后及两侧各开一衩”[21]208。

长袖舞图像从翻领到圆领的衣领服制变化从一个侧面反映出汉藏文化在敦煌的融汇。对长袖舞服制进行改造的现象,映射出敦煌对吐蕃乐舞所隐含的宗教意涵的取舍。体现在壁画题材中,晚唐至五代的长袖舞大量出现于维摩诘经变的酒肆图中,较为写实地展现了长袖舞的娱乐性,其原本的宗教意涵被淡化。

四 长袖舞图像的传承谱系

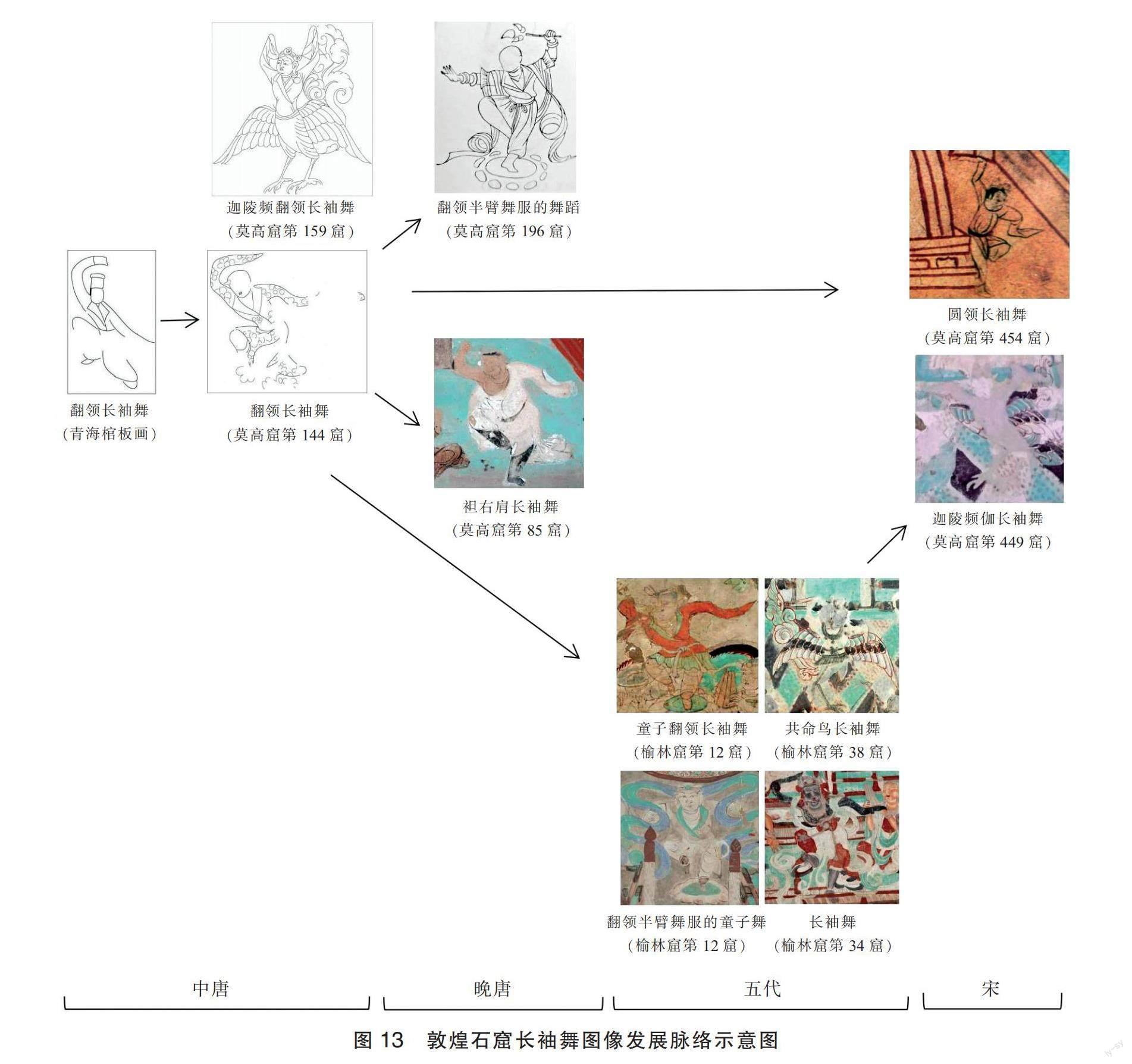

敦煌壁画自中唐时期出现翻领长袖舞之后,历经中唐至宋代,长袖舞在舞服、舞姿及宗教功能等方面呈现出较为清晰的传承关系:

一是对翻领长袖舞的直接承袭,以榆林窟第12窟的童子长袖舞最具代表性。

二是承袭翻领长袖舞的舞姿,但改造其服制。众多圆领袍服的长袖舞构成了敦煌壁画中长袖舞的主体,单手扬袖、单腿腾跃的身姿要素相对统一。此外,榆林窟第19、34窟以及第38窟分别绘制了菩萨与共命鸟的长袖舞,其衣领覆盖于璎珞之下,形制不明,但本质依旧属于此类(图13)。

三是承袭其服制,但穿法产生了变革。晚唐时期,敦煌壁画中出现4例袒右肩长袖舞图像,分别位于晚唐第12窟法华经变(童子)、第14窟十一面观音变以及第85窟和第138窟楞伽经变中(图12)。这种袍服的穿着方式、舞姿与当下藏族民间舞相同,体现出传承这类舞蹈的民族主体的稳定性。袒右肩长袖舞无疑是吐蕃翻领长袖舞的直接后裔。

四是对服装领式的借鉴。翻领成为部分舞服的设计元素,发展出众多衍生的形制。莫高窟晚唐第196窟主尊佛座的壸门中,绘制了2身童子舞伎对舞,舞服均为翻领半臂上衣,衣袖为蝶袖,搭配长袴、帔帛,以花枝为舞具(图13)。显而易见的是,这类舞蹈本身与翻领长袖舞截然不同,更多的是对翻领服制的借鉴。

翻领半臂的服装还可见于榆林窟第12窟南壁药师经变中,一身童子舞伎身穿翻领半臂长袍,身披帔帛(图13)。该窟前室西壁绘有翻领长袖的童子舞。对比同窟中的两身童子舞伎可见,翻领半臂舞服的童子双手握拳,上肢姿态与童子长袖舞不同,但有着相同的下肢腾跳步伐,两者体现出类似的舞蹈风格,都突出了吐蕃乐舞元素。

五是对降魂功能的承袭。宋代第449窟、第454窟弥勒经变中的长袖舞即属此列。宋代的民间丧仪中,“引魂”之风盛行,圆领长袖舞绘制于弥勒经变的老人入墓图中,是对当地丧仪的真实描摹,长袖舞的功能体现出从吐蕃统治时期的“降魂”到“引魂”的微妙转变。

此外,晚唐至五代时期,莫高窟第156窟、第100窟、第61窟壁画中出现几例风格娴雅的女子长袖舞图像,舞姿以扣袖、甩袖为主,步伐小而轻盈,舞服为襦裙或方领上装搭配阔腿长袴。由于这类舞蹈往往作为个例出现于壁画中,与壁画中的其他长袖舞图像未产生流变关系,因此本文不拟赘述。

结 论

长袖舞是敦煌壁画世俗乐舞图像中最重要的舞蹈种类,舞者包含成人、童子、迦陵频伽、共命鸟等。敦煌壁画中的长袖舞与两汉以来强调“纤腰”或“翘袖折腰”的审美规范有所区别。男子和童子长袖舞的舞服以袍服为主体,有翻领、圆领、袒右肩等领式,舞姿以扬袖、甩袖、大弓步、腾跳步为主,舞容体现出西北少数民族激越矫健的风格特征。

敦煌壁画中的长袖舞发端于中唐时期的翻领长袖舞,这一舞种具有深厚的吐蕃文化渊源,系苯教丧仪中具有降魂功能的巫舞,这一舞种在敦煌的传承与留居敦煌的吐蕃遗民密切相关。长袖舞图像的发展演变依托于各类壁画题材图式的发展,尤以法华经变中的“火宅喻”图式为要,体现出从成人长袖舞向童子长袖舞发展的趋势。长袖舞从翻领至圆领的服制变化,体现出敦煌地区对吐蕃舞蹈的改造。

在中唐至宋代的两百余年间,长袖舞在舞服、舞姿及宗教功能等方面呈现出较为清晰的传承关系,不仅有对翻领长袖舞的直接传承,还有对翻领服制的改造、对袍服穿法的变革、对翻领形制的借鉴以及对其降魂功能的承袭等。

参考文献:

[1]王宁宁. “长袖善舞”的历史流变[J]. 北京舞蹈学院学报,2013(3):46-52.

[2]谢佳西. 敦煌壁画世俗乐舞研究——以袖舞为例[D]. 兰州:西北民族大学,2021.

[3]侯石柱. 西藏考古大纲[M]. 拉萨:西藏人民出版社,1991:106-108,156-157.

[4]褚俊杰. 吐蕃本教丧葬仪轨研究——敦煌古藏文写卷P. T. 1042解读[J]. 中国藏学,1989(3):15-34.

[5]霍巍. 西藏西部石窟壁画中几种艺术风格的分析——兼论西藏西部石窟壁画艺术三个主要的发展阶段[J]. 藏学学刊,2004(0):143-158,303-304.

[6]项楚. 敦煌变文选注(增订本)[M]. 北京:中华书局,2006:1768.

[7]罗世平. 身份认同:敦煌吐蕃装人物进入洞窟的条件、策略与时间[J]. 美术研究,2011(4):58-65.

[8]郑炳林,郑怡楠. 敦煌碑铭赞辑释(增订本)[M]. 上海:上海古籍出版社,2020:815-816.

[9]刘雯. 吐蕃及归义军时期敦煌索氏家族研究[J]. 敦煌学辑刊,1997(2):84-91.

[10]褚俊杰. 论苯教丧葬仪轨的佛教化——敦煌古藏文寫卷P. T. 239解读[J]. 西藏研究,1990(1):45-69.

[11]郑炳林. 晚唐五代敦煌地区的吐蕃居民初探[J]. 中国藏学,2005(2):40-45.

[12]汪雪. 敦煌莫高窟壁画乐舞图式研究[D]. 兰州:兰州大学,2022:321-322.

[13]吴曼英,李才秀,刘恩伯. 敦煌舞姿[M]. 上海:上海文艺出版社,1981:141.

[14]李正宇. 归义军乐营的结构与配置[J]. 敦煌研究,2000(3):73-79,187.

[15]段文杰. 敦煌石窟艺术研究[M]. 兰州:甘肃人民出版社,2007:94.

[16]沙武田. 吐蕃对敦煌石窟影响再探——吐蕃因素影响下的归义军首任节度使张议潮功德窟[M]//藏学学刊:第9辑. 北京:中国藏学出版社,2014:37-57,314.

[17]王克芬. 敦煌石窟全集:舞蹈画卷[M]. 香港:商务印书馆,2001:157.

[18]宁强. 曹议金夫妇出行礼佛图[C]//樊锦诗,刘玉权. 中国敦煌学百年文库:考古卷. 兰州:甘肃文化出版社,1999:286-293.

[19]陈明. 张议潮出行图中的乐舞[J]. 敦煌研究,2003(5):51-54.

[20]高德祥. 西域音乐与古代军乐的发展——兼说敦煌壁画中的军乐图[C]//段文杰,等. 1990年敦煌学国际研讨会文集:石窟艺术编. 沈阳:辽宁美术出版社,1995:288-303.

[21]周汛,高春明. 中国衣冠服饰大辞典[M]. 上海:上海辞书出版社,1996:246.

[22]杜京芳. 中国传统衣领形制与文化研究[D]. 呼和浩特:内蒙古师范大学,2019:21-23.

[23]欧阳修,宋祁. 新唐书[M]. 北京:中华书局,2000:352.