城市空间形态对城市土地利用效率有影响吗?

——基于长江中游城市群的实证分析

2024-01-04向栋良何颖斯

向栋良,何颖斯

(1.广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司,广东 广州 510200;2.广东工业大学 管理学院,广东 广州 510520)

0 引言

城市系统的合理布局不仅是优化资源空间配置、协调经济发展的必要条件,同时也是提高城市土地利用效率的重要手段之一。城市空间形态与城市土地利用效率研究一直是学术界关注的焦点,从现有相关研究进展来看,主要是考察城市空间形态的某一维度指标(华坚等,2021)对城市土地利用效率的影响或是两者间的耦合关系 (马骏等,2020;刘耀林等,2016),且在影响研究中更多地侧重于城市空间形态对经济效率 (孙斌栋等,2019;Chen等,2021)、能源效率(Yu,2021;孙斌栋等,2021)的影响,有少量学者从不同维度系统地探讨城市空间形态对城市土地利用效率的影响机制,例如,He等(2020)对中国336个主要城市的土地利用效率与城市形态的耦合分析,结果表明城市空间形态与结构特征对城市土地利用效率具有重要影响。于斌斌等(2021)对城市空间结构与城市群经济效率关系进行探讨,结果表明多中心结构对提高城市群经济效率具备正向的促进作用;Geng等(2021)研究城市形态的空间溢出效应对城市土地利用效率的影响,结果表明斑块密度和斑块凝聚力与城市土地利用效率呈正相关,而代表城市破碎化的平均斑块大小和边缘密度与城市土地利用效率呈负相关,平均形状指数对城市土地利用效率的影响不显著;Lu等(2021)研究中国城市群空间结构及其对经济效率的影响研究,结果表明,单中心的空间结构、集聚的空间结构、城市群规模结构均对经济效率有提升的作用。

由上可看出,国内外学者对城市群空间形态的关注较多,主要侧重于城市空间形态特征的探讨,例如空间结构的形态特征、城市规模扩展模式、城市紧凑度及其功能结构等等。少量关注了城市群空间形态对城市土地利用效率的影响,然而少量的研究存在两个方面的不足,一是仅从单个维度量化城市空间形态,这类研究缺乏建立城市空间形态完整的度量体系,难以全面地探究城市空间形态与城市土地利用效率的关联性规律;二是简单地使用单位土地的经济产出来衡量城市土地利用效率,这种单一的投入产出导向以一种孤立的角度对土地利用效率进行评价,容易忽视土地利用行为中的其他投入,导致城市土地利用效率得不到全面准确的测度。为了弥补这两方面的不足,本文以长江中游城市群为研究对象,利用一步法SFA模型对城市土地利用效率进行测算,并构建多维度的城市空间形态指标体系且纳入城市空间形态对城市土地利用效率的影响分析框架,研究结果可为城市空间形态演变与决策提供参考。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

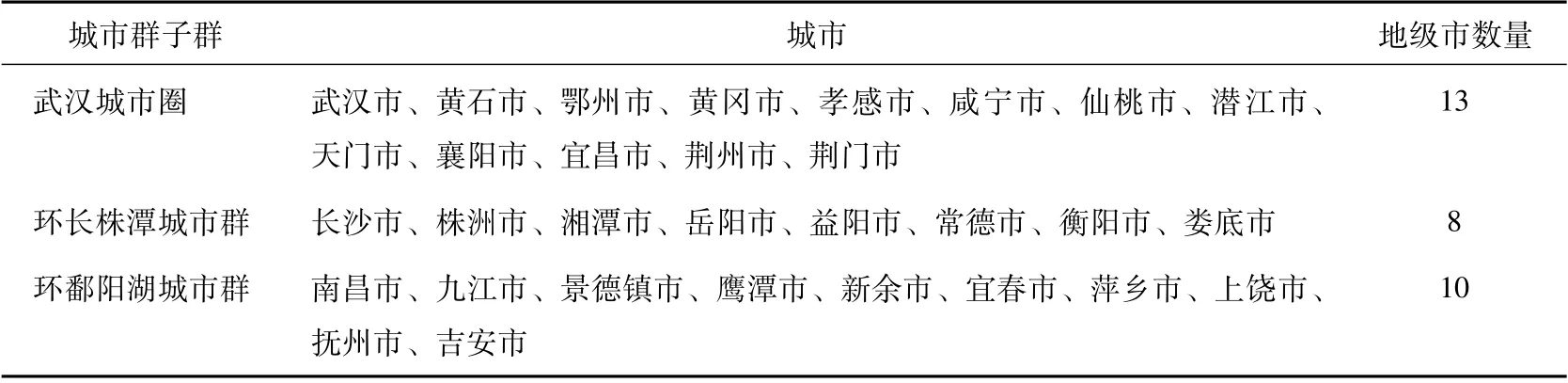

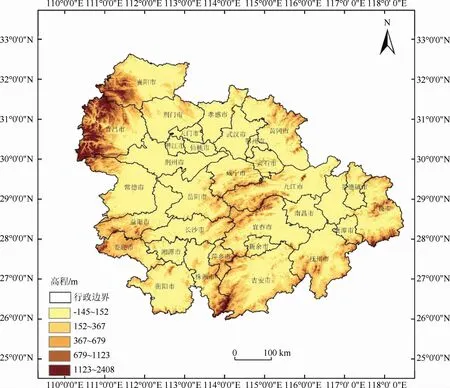

长江中游城市群也称为中三角城市群,是我国特大型国家级城市群之一,位处我国中部经济地带,介于东经110°15′—118°29′,北纬27°07′—32°10′之间。东部毗邻贵州省,南部与广西壮族自治区和广东省相接,西部与福建省和浙江省接壤,北部与安徽省和河南省连接。长江中游城市群总面积达32.61万平方公里,覆盖整个武汉城市圈、环长株潭城市群和环鄱阳湖城市群,具体城市构成以及地理分布位置见图1和表1。

表1 长江中游城市群城市构成情况Table 1 Components of Yangtze Rivermiddle stream city cluster

图1 长江中游城市群各辖区地理位置示意图Fig.1 Geographic location map of administration zones in Yangtze Rivermiddle stream city cluster

1.2 研究方法

1)城市空间形态的测度方法。

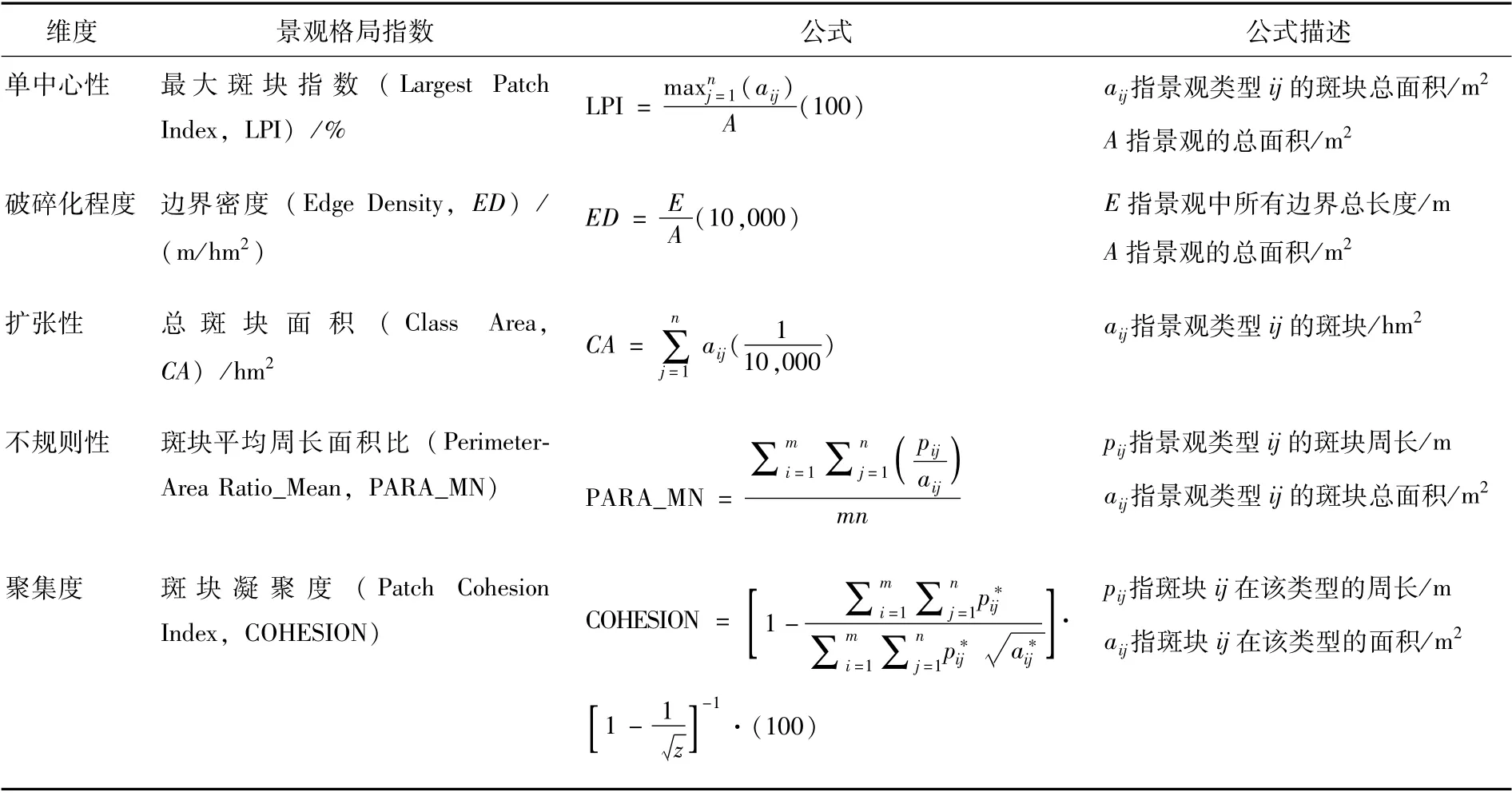

为了更好地在动态与复杂的环境中以时空的角度研究城市空间形态的演变特征,在已有研究的基础上确定表征城市空间形态的指标,以最大斑块指数(LPI)、边界密度(ED)、斑块平均周长面积比(PARA_MN)、总斑块面积(CA)和斑块凝聚度(COHESION)分别表征长江中游城市群基础的城市生态特征指标,包括:城市空间形态的单中心性、破碎化程度、不规则性、扩张性和聚集度5个维度(表2)。上述的5个景观格局指标所代表的含义可以形成良好的互补性和组合性,能够很好地反映长江中游城市群城市空间形态在景观格局指数表征下5个维度的演变特征。

表2 表征城市空间形态的景观格局指数Table 2 Scenic pattern indicatormarking urban spatialmorphology

2)城市土地利用效率的测度方法。

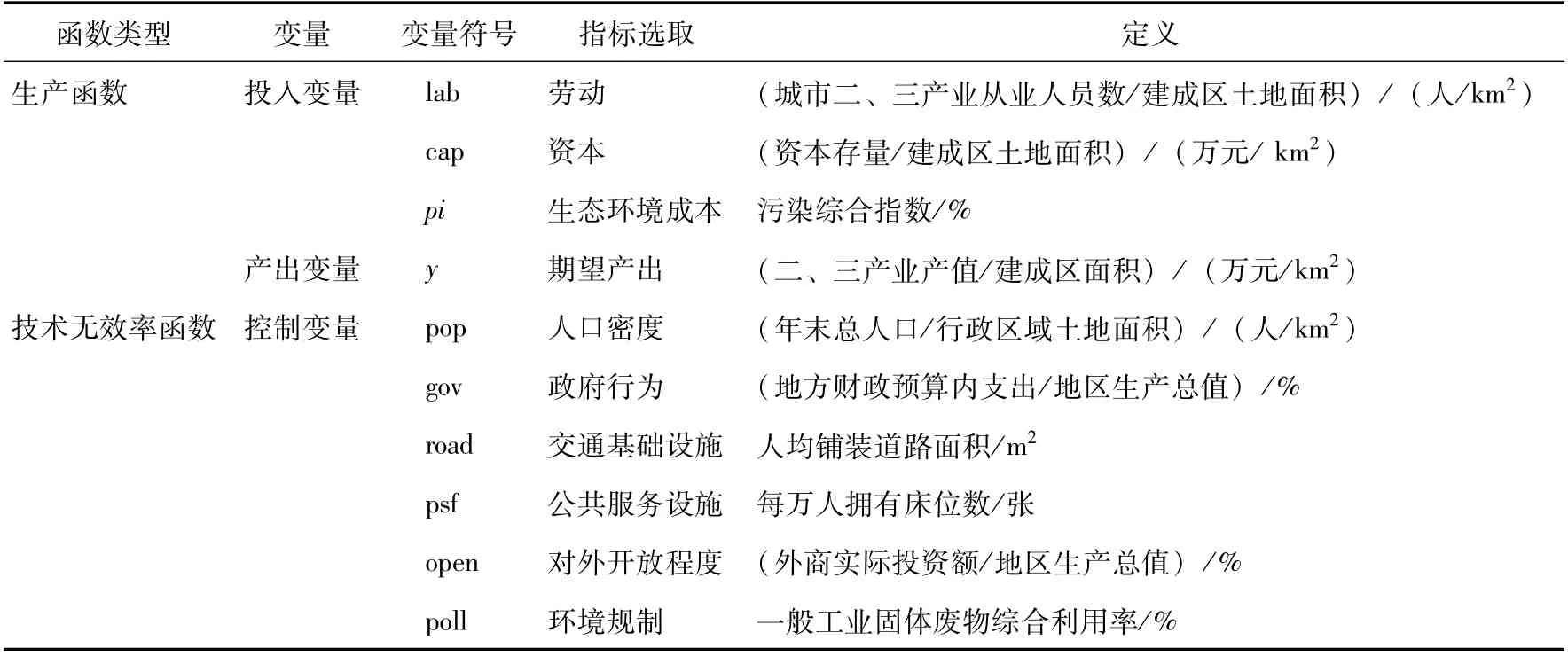

本着科学、系统、具有代表性的指标选取原则,构建城市土地利用效率评价指标体系。其中,在测度城市土地利用效率的经典生产函数中,通常使用劳动力、资本和土地作为投入要素,为直观反映城市土地利用的投入产出水平,采用投入产出要素集约化形式,即以单位建成区用地资本存量与二、三产业从业人员数作为投入指标。以单位建成区用地二、三产业产值表征理想的经济产出,以单位建成区用地工业废水、二氧化硫及烟(粉)尘排放量表征非期望产出。为避免在模型中单独添加多个污染指标而造成模型的复杂性及多重共线性,采用熵值法构建污染综合指数,用以表征土地不良产出的总体水平及城市污染强度。考虑工业污染排放对城市环境效益有负面影响,且随机前沿生产函数模型为单输出模型,因此,参考Lu等(2021)的处理方式,将污染综合指数视为投入变量之一,以表征经济活动的生态环境成本,这种处理是指自然环境吸收污染排放的功能可以为城市发展提供一定的生态服务,进而通过消费生态资本服务来实现产出水平的增长。基于此,将土地不良产出作为土地投入之一,从而反映了生态资本投入对城市土地利用效率的影响(表3)。

表3 随机前沿生产函数与技术无效率函数评价体系Table 3 Evaluation system of random front production function and technical inefficient function

基于C-D函数和Translog函数分别进行模型的计算,随机前沿生产函数对数化形式如式1:

式中:yit为地均二三产业产值;β为弹性系数;capit、labit、piit分别为地均资本存量、地均二三产业从业人数和地均污染物综合指数;Vit为随机误差项,服从正态分布;Uit为技术无效率项,服从均值为mit、方差为σ2u的非负截断正态分布。以mit表示由影响城市土地利用效率的外生变量构成的技术无效率函数,函数形式为:

式中:σ为相关系数;gov、road、psf、pop、open、poll分别为政府行为、交通基础设施、公共服务设施、人口密度、对外开放程度以及环境规制;wit为随机误差项。

在建立函数模型后,利用极大似然估计判断模型的适用性,方差参数构造为:

式中:σ2为效率损失与噪声误差的方差和;γ为技术无效率方差与综合误差方差的比值,反映了效率损失项对总扰动的解释程度。γ值越大,说明偏离前沿的技术效率越高。同时,利用单边偏误似然比统计量 (The Likehood Ratio Statistic,LR)检验SFA模型的适用性,单边偏误似然比统计量的计算方法如下:

式中:LR为单边偏误似然比;φ0和φ1分别为无效假设与替代假设;ln L(φ0)和ln L(φ1)分别为各自对应的对数似然值。

3)城市空间形态对城市土地利用效率的影响分析方法。

为分析城市形态对城市土地利用效率的影响,采取了广义最小二乘法FGLS法对进行研究。其中被解释变量是城市土地利用效率(LUE),解释变量包括最大斑块比例(LPI)、边界密度(ED)、斑块平均周长面积比 (PARA_MN)、总斑块面积(CA)和斑块凝聚度(COHESION)等5个指标。为减少研究区域内部社会经济等方面的影响,避免由于遗漏变量导致的内生性问题,减少混杂变量对实证模型因果效应的干扰,引入产业结构(is)、政府干预程度(gov)、科学技术水平(science)、信息化水平(tec)、国内贸易水平(trade)、人均收入水平(wage)等影响土地利用效率变化的因素作控制变量。

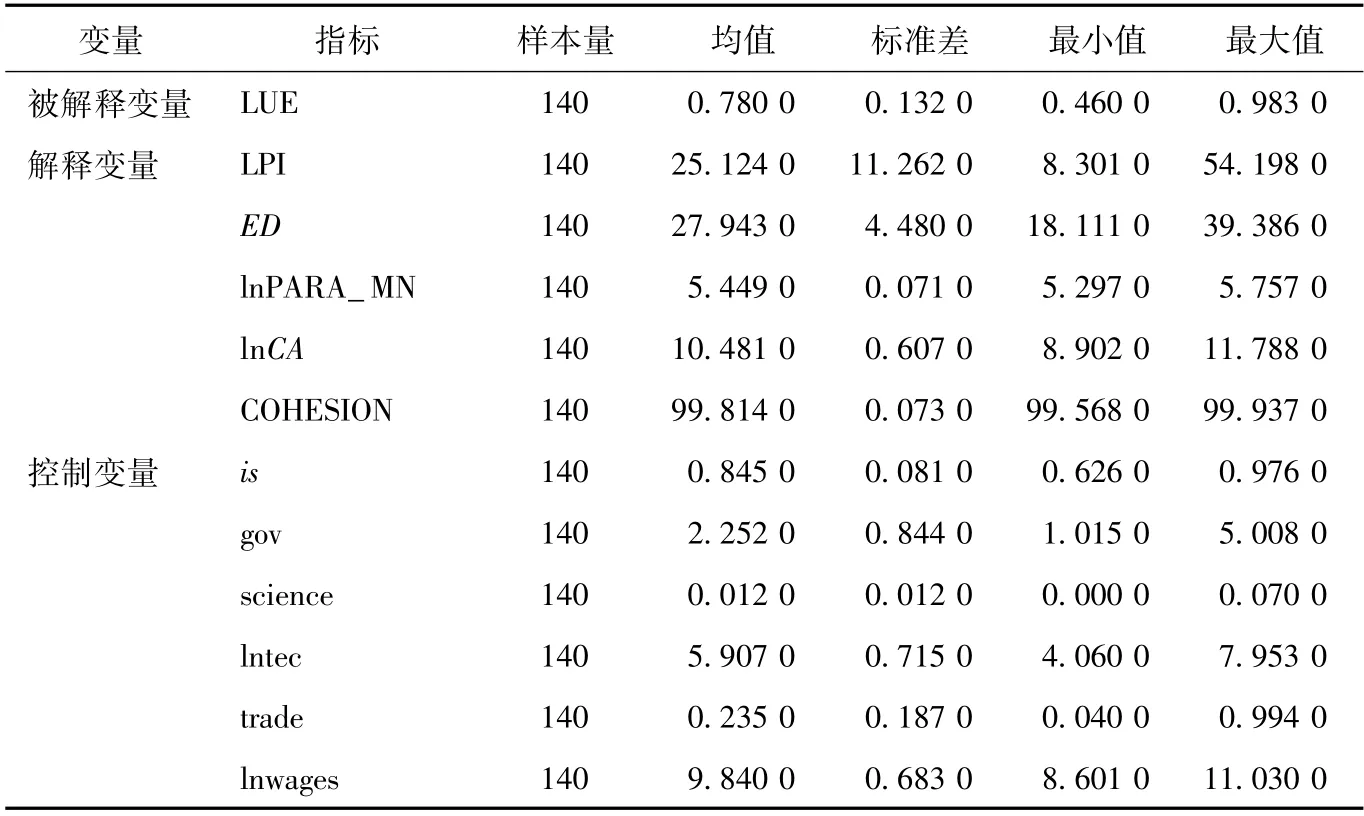

为让所选取的变量满足正态分布,对部分变量作取对数处理,表4为模型变量的描述性统计分析表。

表4 模型变量的描述性分析统计表Table 4 Descriptive statistics ofmodel variables

为研究城市空间形态对城市土地利用效率的影响,构建以下全面FGLS模型:

式中:ln为自然对数;i和t分别为第i个城市第t时期;LUE为被解释变量城市土地利用效率;LPI、ED、lnPARA_MN、ln CA、COHESION分别为城市空间形态的单中心性、破碎化程度、不规则性、扩张性、聚集度等主要解释变量;is、gov、science、lntec、trade、lnwage分别为二、三产业与地区生产总值比值、公共财政支出与公共财政收入比值、地方财政性科学技术支出与公共财政支出比值、人均邮电业务量、限额以上批发零售贸易商品销售总额与地区生产总值比值、职工平均工资等控制变量。

2 数据来源与模型检验

2.1 数据来源

土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)发布的2000年、2005年、2010年、2015年及2018年五期中国土地利用现状遥感监测数据,用于测算长江中游城市群城市空间形态指标,数据的空间分辨率为30 m×30 m。人口社会经济方面数据采用2000年、2005年、2010年、2015年和2018年长江中游城市群28个城市的时间序列截面数据,测算城市土地利用效率的投入产出指标、相关的价格指数以及技术无效率函数的控制变量数据主要来源于《中国城市统计年鉴》 《中国城市年鉴》 《中国城市建设统计年鉴》。其中,资本存量利用张军等(2004)的方法,以2000年为基期的固定资产投资额实际值计算得出,历年二三产业产值、地方财政预算内支出及外商实际投资额分别用GDP平减指数、居民消费价格指数和固定资产投资价格指数修正为2000年可比价格。

2.2 模型检验

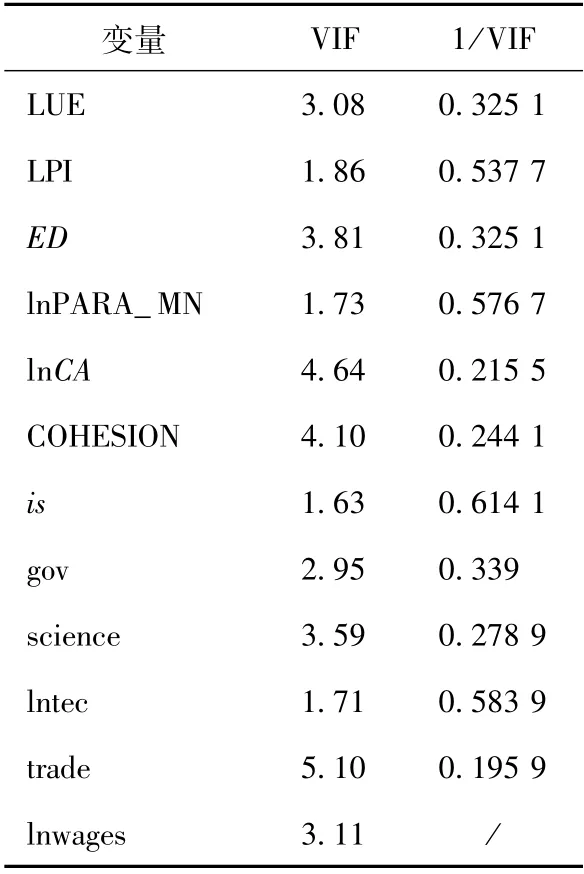

为了避免变量间存在多重共线性问题所导致的模型估计失真错误,在构建模型前对变量进行方差膨胀因子分析,结果如表5所示。其中,各变量的VIF值均控制在10以内,表明各变量不存在明显的多重共线性问题。

表5 方差膨胀因子分析结果Table 5 Results of variance expansion factor

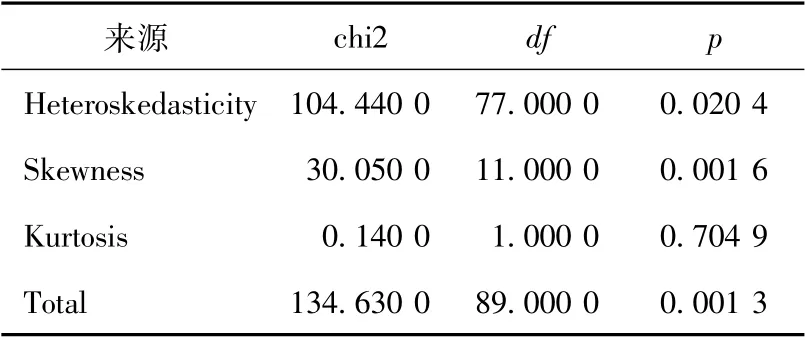

此外,对面板数据进一步进行怀特检验,结果如表6所示。据表可知卡方值为134.630 0,接受原假设的概率为0.000 0,即在1%的显著水平下判断为拒绝原假设,故判定模型中存在异方差。

表6 怀特检验结果Table 6 White test results

3 结果分析

3.1 长江中游城市群城市土地利用效率的时空变化

1)参数检验。

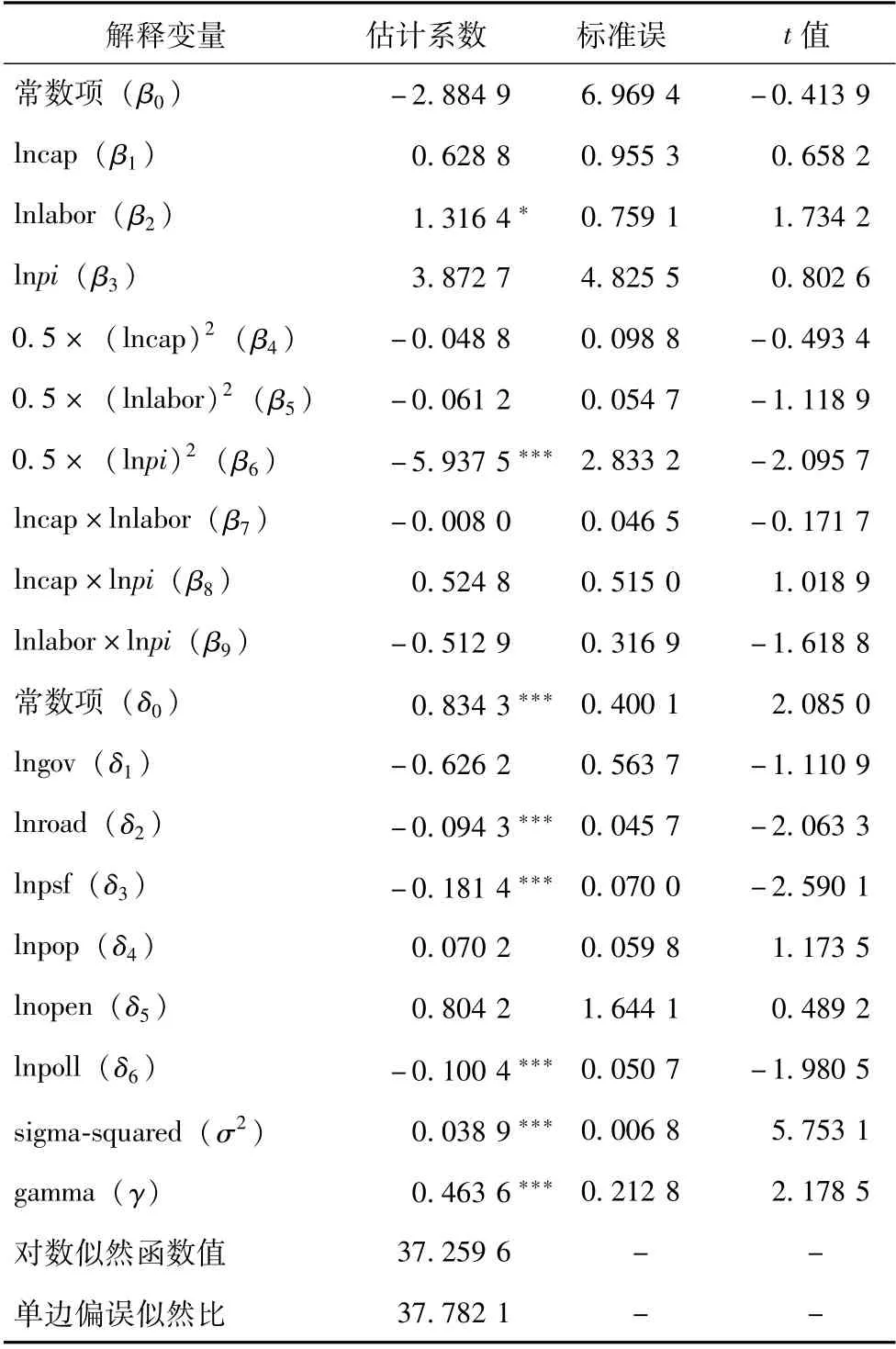

为选择随机前沿模型适宜的生产函数,利用Frontier4.1软件将测算长江中游城市群城市土地利用效率的投入产出指标分别代入C-D 函数和Translog函数以一步极大似然估计法进行计算,模型的具体结果见表7和表8。

表7 基于C-D函数方程的随机前沿生产函数估计结果Table 7 Estimated results of random front production function based on C-D function

表8 基于Translog函数方程的随机前沿生产函数估计结果Table 8 Estimated results of random front production function based on translog function

根据随机前沿模型估计结果,基于C-D函数和基于Translog函数的模型σ2在1%的显著性水平上均大于0,γ系数分别为0.474 8和0.463 6,且在1%的显著水平上通过t检验,说明复合误差项中分别有47.48%和46.36%来自技术无效率项,技术无效率在误差项中占比较大。同时,LR检验数值符合混合卡方分布,分别为38.286 0、37.782 1,大于自由度K=8时在1%显著水平上的临界值,显著拒绝了γ=0的原假设,因此随机前沿生产函数模型估计结果是有效的。而由于Translog生产函数中的关键变量lncap和ln pi并未通过显著性检验,故以下关于长江中游城市群城市土地利用效率时空演变特征分析均基于C-D生产函数的随机前沿模型测算结果。

2)长江中游城市群城市土地利用效率时间变化。

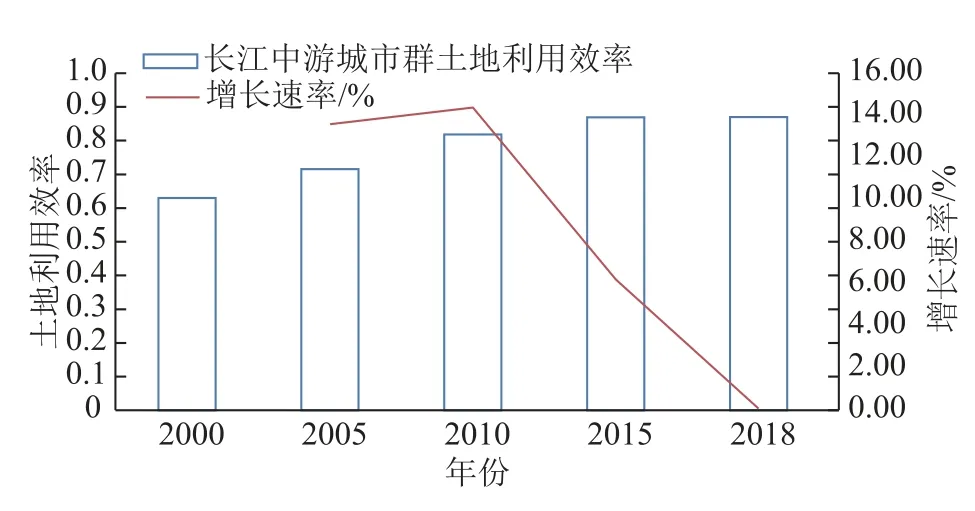

图2反映了长江中游城市群整体的城市土地利用效率在2000年、2005年、2010年、2015年和2018年的变化趋势。从整体层面看,长江中游城市群的城市土地利用效率平均值由2000年的0.629 9上升至2018年的0.869 8,呈现直线上升的趋势,年均增长率为8.56%。近年来,随着绿色发展的理念不断地深入,长江中游城市群城市土地利用效率不断提高。

图2 各年份长江中游城市群城市土地利用效率及其增长速率Fig.2 Land use efficiency and growth rate in Yangtze River middle stream city cluster inmentioned years

在长江中游城市群城市土地利用效率的增速方面,在研究时期内呈现先上升后直线下降的趋势,变化轨迹分为两个主要的阶段。a.在2005—2010年呈现上升趋势,从期初的13.57%逐步抬升至期末的14.36%。中国于“十一五规划”中首次提出并大力实施“节能减排”措施。在此期间,由于“三废”排放量的快速减少,长江中游城市群城市土地整体绿色利用效率快速提升。同时,尽管在2008年爆发金融危机对长江中游城市群乃至全世界的经济都产生了较为负面的影响,但依托政府所实行的积极的财政政策以及货币政策等宏观层面上的调控,该时期国内市场的内在需求得到激发,人民的生活消费水平以及地区的经济发展水平得到进一步的提升,促使城市土地的社会经济产出扩大。b.在2010—2018年间城市土地利用效率增速呈直线下降的趋势,从期初的14.36%锐减至期末的0.09%。这可能是由于后两期年份数据中,长江中游城市群城市土地利用效率一直处于较高的平均水平,此时若希望通过增加有效产出从而对城市土地利用效率作进一步的提升,将要付出远高于产出的成本投入。因此,在技术进步难以在短时间内获得大幅突破的情况下,城市土地利用效率的快速提升得到一定的限制。

3)长江中游城市群城市间的城市土地利用效率差异。

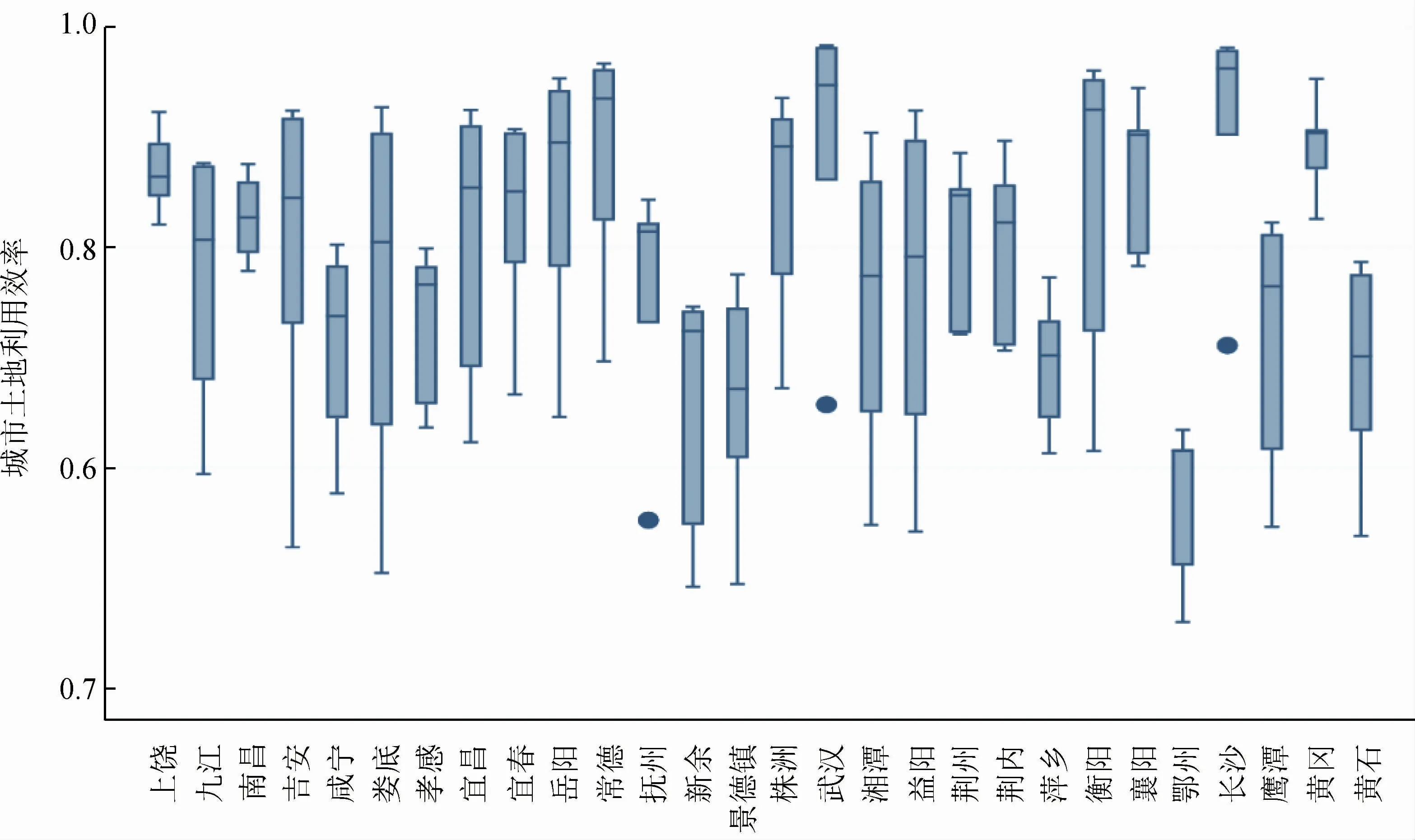

如图3所示,大部分城市土地利用效率中位数更接近上四分位数,表明这些地区不同年份的城市土地利用效率值呈右偏态分布。较多城市都呈现出较大的四分位数范围,其中,娄底市、吉安市、益阳市、湘潭市和衡阳市的城市土地利用效率箱线图上边缘至下边缘的距离尤为明显,这表明这些地区在研究期内的城市土地利用效率最大值与最小值差距较大。其中可能存在的原因是城市在研究初期的经济发展基础相对来说较为薄弱,但通过不断地协调土地投入产出的关系,以及不断探寻城市土地集约利用的发展道路,促使着城市土地利用效率的进一步提升。同时,随着“节能减排”体系的完善、市场环境和经济发展结构的优化,城市土地利用行为不断改善,利用效率达到相对高效水平。

图3 长江中游城市群各城市土地利用效率箱线图Fig.3 Boxplots of land use efficiency in Yangtze Rivermiddle stream city cluster

相比之下,上饶市、南昌市、武汉市、长沙市和黄冈市的城市土地利用效率分布在研究期间呈现高值集中。这些呈现高效土地利用行为的城市主要为以下的类型:a.省会城市,上述的南昌市、武汉市和长沙市均为长江中游城市群各省际的省会城市,凭借其交通、经济和科技发展的区位优势和雄厚的资本实力,聚集大量高层次人才。这将不断提高区域产业创新和管理体系优化,从而使城市土地利用维持在高效的状态;b.上饶市、黄冈市等城市建成区面积以及在城市土地利用的过程中投入较小,因此,此类城市在单位土地利用投入产出效益回报上会优于城市建成区规模较大的城市。

然而,抚州市、武汉市和长沙市的城市土地利用效率中均存在异常值,通过查看相应的城市土地利用效率结果图3可得知,上述城市箱线图异常值均为2000年的城市土地利用效率,这说明,抚州市、武汉市和长沙市土地利用情况均在2000年至2005年跃升至一个相对较高的水平并在后续的研究年份中得以保持并进一步提升。通过查阅原始的数据可得知,抚州市、长沙市和武汉市2005年的单位土地产出相较于2000年都存在较大幅度的跃升,同时生态环境的投入成本持平或下降,以至于2000年城市土地利用效率不处于整体的四分位数间距中。

此外,在研究期内可以明显看出,鄂州市城市土地利用效率整体上虽有较为明显的改善,但与其他城市相比,仍处于较为低效的用地水平。这可能是因为在城市发展过程中,由于资源配置不当或污染排放不当,城市土地利用效率与土地投入产出水平并不一致。虽然鄂州市投入水平较高,但也存在冗余或不合理的投入要素。因此,土地产量未能实现同步增长。同时,区域在区域经济社会发展的过程中的污染排放量处于中高水平,进一步降低了城市土地利用效率。

3.2 长江中游城市群城市空间形态的时空变化

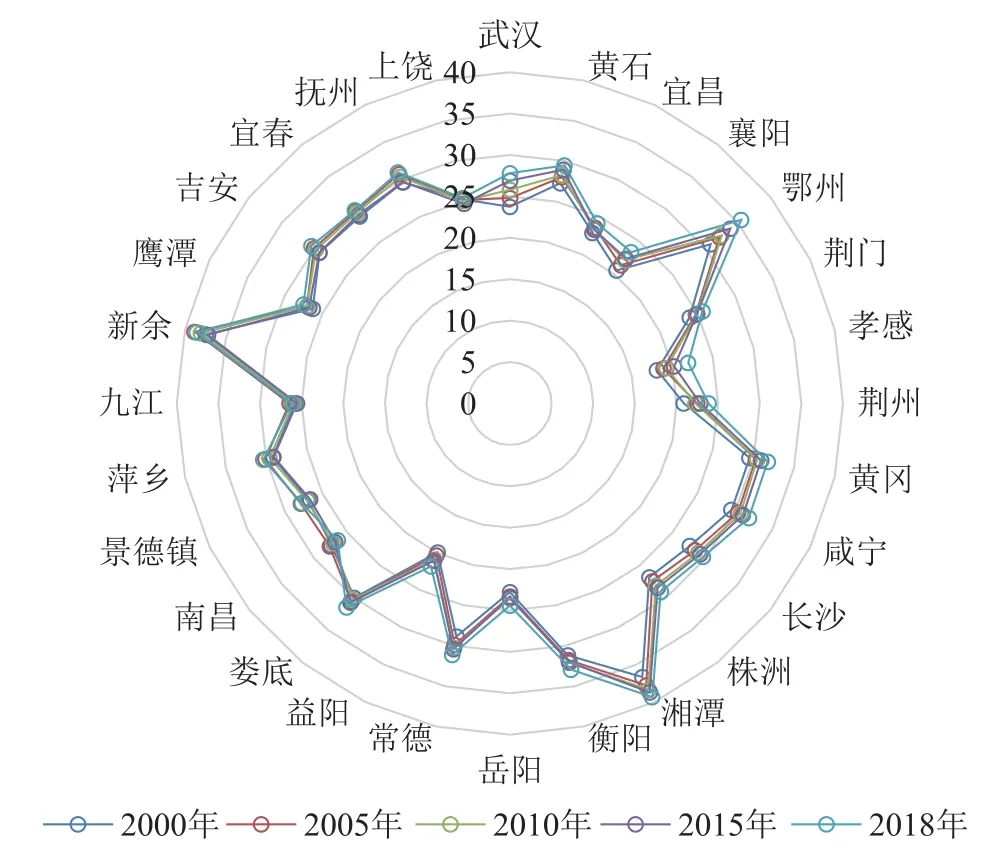

1)城市空间形态单中心性(LPI)变化。

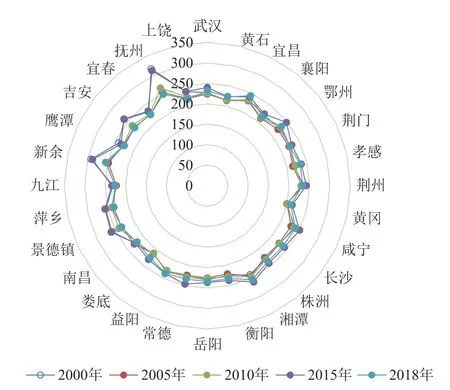

从数值上(图4)看,研究期内LPI值最大均为抚州市,最小值为湘潭市。其中各年份的LPI最大值均为最小值4.79倍以上,且标准差分别为11.428 2、11.399 6、11.276 9、11.528 2和10.987 8。说明长江中游城市群城市间最大斑块指数的离散程度较大。从2000年至2018年,除九江市呈现轻微上涨趋势外,其余城市的LPI指数值均呈现下降趋势,而其中以直线下降的变化方式居多。在众多城市中,黄石市的最大斑块指数在2000至2018年下降最为显著,下降率为67.92%。从均值来看,环鄱阳湖城市群的均值多年来明显高于长江中游城市群的总体均值,环长株潭城市群均值则长期低于总体水平,两个城市子群的总体的变化趋势与长江中游城市群大体一致。武汉城市圈的LPI指数均值在研究前三期中高于长江中游城市群均值,而在后两期低于长江中游城市群均值水平。而在整体上,长江中游城市群的LPI指数值直线下降,说明整体上城市群的空间形态结构向多中心分散方向发展,这可能由以下方面引起:a.城市内相邻但不同的区域依据当地经济、劳动力以及基础设施的特点,开始更广泛的区域间自发性融合,结合成为功能整合的区域实体,进而导致整个区域形态上的多中心性不断加强。b.随着区域经济一体化的目标不断被强化,城市区域在制定区域规划时可能会将城市引向多中心的发展形式。例如,武汉市在《武汉城市总体规划(2009—2020)》提出要构建多中心体系结构,以更好地缓解城市中心城区各类要素集聚程度过高所导致的发展压力,推动城市内部的协调发展,创建梯级增长的动力源泉。因此,如武汉这类作相应规划的城市在研究时期内都呈现出单中心性不断下降的趋势,逐步形成组团式的城市空间结构。

图4 各年份LPI指数雷达图Fig.4 LPI indicator radar chart in mentioned years

2)城市空间形态破碎化(ED)程度变化。

从数值上看(图5),研究前三期ED指数值最大的城市为新余,2015、2018年为湘潭市。前四期数据最小值为孝感,第五期最小值城市为益阳。其中各年份的ED最大值均为最小值近2倍,且标准差分别为4.422 7、4.525 0、4.422 5、4.362 7和4.394 6,说明城市间边界密度的离散程度较大并存在较大的结构差异。从2000年至2018年,大部分城市的ED值均呈曲线上升趋势,而南昌的边界密度则曲线下降。在众多城市中,孝感市的ED值在2000至2018年增长最为显著,增长率为21.19%。从均值来看,武汉城市圈的均值多年来明显低于长江中游城市群的总体均值,环长株潭城市群与环鄱阳湖城市群均值则长期高于总体水平,但各地区的变化趋势与城市群大体一致。在整体上,长江中游城市群的ED值直线上升,说明整体上城市群的空间结构破碎化程度不断加深,这可能由以下原因造成:a.在全球化发展的视角来看,在研究的前期长江中游城市群依靠较为丰富的资源以及廉价的劳动力参与全球贸易的竞争。在工业开发区成为城市发展热点的背景之下,部分如武汉市、长沙市、南昌市等对外开放程度较高的城市会引入海外公司在市域内设立生产基地。而由于工业开发区的选址一般确定于郊区,致使这类工业基地的新建建筑在空间上呈现相对稀疏的分布格局,从而加剧了城市空间形态的碎片化程度。同时,为了提升区域的国际竞争力,当地政府可能不断地鼓励区域内企业提升品牌的水平,引导企业参与国际贸易。在企业的成长过程之中,需要投入更多土地扩充生产基地以容纳不断扩大的劳动力体量。由于政府部门对这类大规模建筑的监管不力,将造成城市空间形态的破碎化加剧。b.随着土地市场改革的不断推进,为了进一步推动地方经济发展,地方政府被赋予更自主的土地资源支配权力。其中,部分地方政府为了谋求更高的经济收入,盲目地利用城市区域土地进行房地产行业和高新技术产业的开发。在此环境中,土地利用规划缺乏科学性指导,城市土地开发的无序性逐步导致了破碎化的城市空间格局。

图5 各年份ED指数雷达图Fig.5 ED indicator radar chart inmentioned years

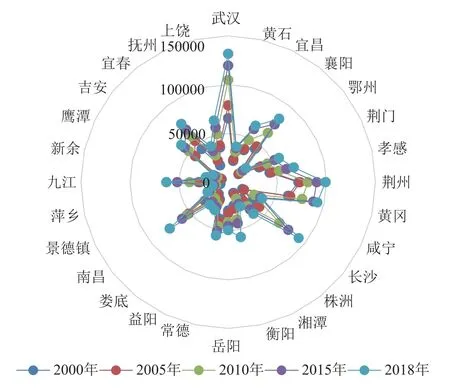

3)城市空间形态扩张性(CA)变化。

从数值上看(图6),研究第一期CA指数值最大的城市为荆州市,后四期研究中最大值的城市为武汉市。研究前三期数据最小值为鹰潭市,后两期最小值城市为萍乡市。研究期内长江中游城市群建设用地CA 指数值标准差分别为16 683.35、18 265.99、22 194.96、25 226.06和27 855.05,说明长江中游城市群城市间空间形态的扩张性差异程度明显且不断加深,具体见表3—表5。从均值来看,在地区变化中,武汉城市圈的均值多年来明显高于长江中游城市群的总体均值,环长株潭城市群与环鄱阳湖城市群的均值则长期低于总体水平,但各地区均呈现大幅上升的趋势。在整体上,长江中游城市群CA指数值显著提高,说明整体上城市规模扩张明显,这可能由于以下原因:a.随着社会人口的不断增长,区域对住宅和基础设施用地的需求进一步增加。同时,随着区域整体发展规划的落实,长江中游城市群产业结构不断优化,新的消费需求会刺激地区的第三产业快速发展。因此,原有的建设用地面积将不足以满足新的需求,导致建设用地扩张。b.随着交通基础设施一体化的建设落实,城市的互联互通进一步完善。

图6 各年份CA指数雷达图Fig.6 CA indicator radar chart inmentioned years

4)城市空间形态不规则性 (PARA_MN)变化。

从数值上看(图7),研究前四期内PARA_MN值最大的城市为抚州市,2018年则为湘潭市。研究期内PARA_MN最小值城市均为黄冈市。其中各年份的PARA_MN最大值与最小值比值最大为1.58,最小为1.21,且标准差分别为23.116 4、11.181 5、12.690 3、19.702 1和10.407 2,说明城市间空间形态不规则性的离散程度较小并持续降低。从2000年至2018年,PARA_MN值呈上升趋势与下降趋势的城市各占一半。娄底市的PARA_MN值在2000年至2018年增长最为显著,增长率为6.51%。从均值来看,而在地区变化中,武汉城市圈的均值多年来低于长江中游城市群的总体均值,环长株潭城市群与总体均值接近,环鄱阳湖城市群均值则长期高于总体水平,但各地区的变化趋势与城市群大体一致。整体上看,长江中游城市群的PARA_MN值波动下降,说明整体上城市群的形态几何复杂性呈现波动,2015年达峰值后下降。自1994年税制改革后,地方政府倾向于快速城市扩张来出售土地,以满足其财政需求,土地经济已成为这一时期城市化的主要驱动力。地方政府沉迷于各种形式的不合理城市建设,人口密度不断下降。地方政府通常会吸引大型国内或国际公司,这些公司的工业用地价格低迷,税收减免也受到了房价飙升的补贴。土地财政刺激地方政府出售新开发区域的土地,而新市镇和开发区已成为土地征用的工具。土地供应过剩的新市镇和开发区不仅导致人口密度下降还进一步加剧城市空间形态的不规则性。然而,在新时期,以大规模工业化和房地产开发为基础的经济增长是不可持续的。因此,新时期国家发展目标的转变呼唤城市发展模式的转变,中国城市已进入创新驱动发展的新时代。以2015年提出的创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念为指导的经济增长可能有助于塑造中国城市的可持续城市形态。在此节点后期,城市空间形态的不规则性得到一定的控制和缓解。

图7 各年份PARA_MN指数雷达图Fig.7 PARA_MN indicator radar chart in mentioned years

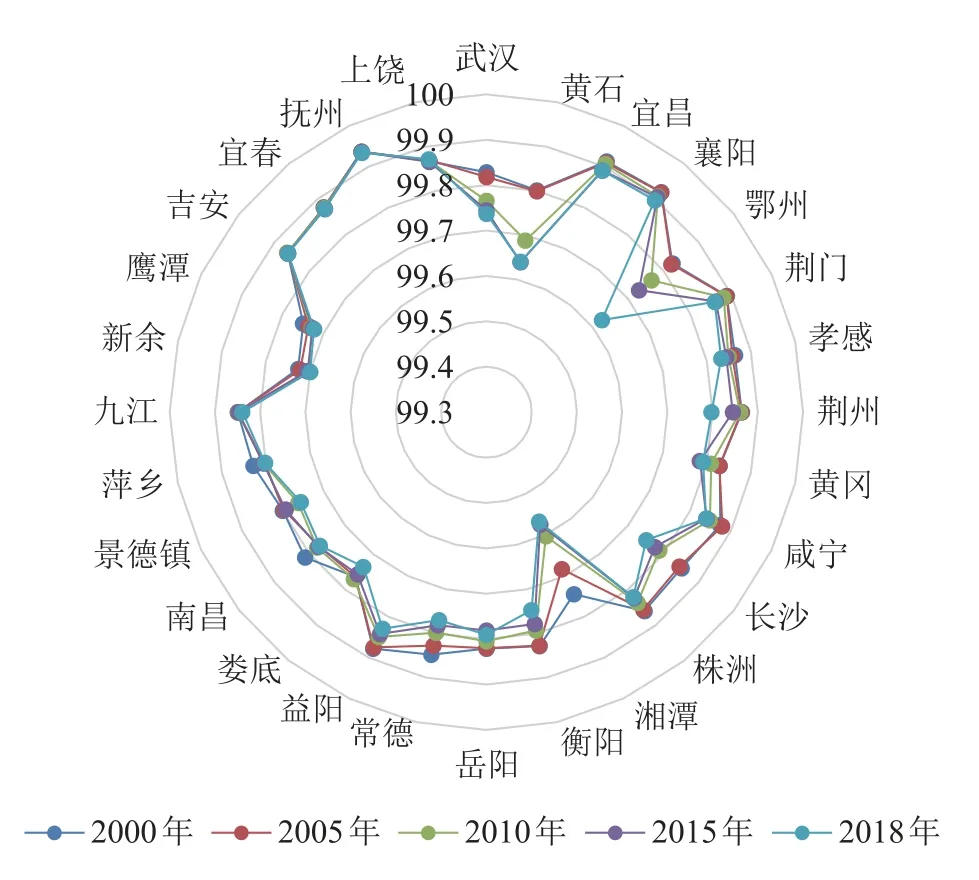

5)城市空间形态聚集度(COHESION)变化。

从数值上看(图8),研究期内COHESION值最大的城市均为抚州市。研究期内除2000年COHESION最小值城市为新余市外,其他年份均为湘潭市。其中各年份的COHESION标准差分别为0.050 5、0.057 9、0.072 1、0.077 7和0.083 9,说明城市间聚集度的离散程度不高,城市的物理连接性差异不明显。从2000年至2018年,长江中游城市群城市COHESION 值总体下降。娄底市的COHESION值在2000至2018年下降程度较高,下降率为0.18%。从均值来看,武汉城市圈的均值多年来高于长江中游城市群的总体均值,环长株潭城市群则长期低于总体水平,环鄱阳湖城市群均值与总体均值接近,但各地区的变化趋势与城市群大体一致。而在整体上,长江中游城市群的COHESION值下降的差距较小,说明整体上城市群的城市空间形态聚集度下降趋势较为平缓,而导致这种状态的原因可能有以下几个方面:a.城市道路的首要功能是交通,城市道路也与居民的日常生活息息相关。随着高速公路网以及铁路轨道网络的发展,密集的路网将城市的土地划分为更小的片块,虽有助于避免城市大斑块的功能隔离,但却导致了空间形态的聚集度下降。b.长江中游城市群的经济发展主要由第二产业拉动,而城建资金基本也由第二产业支撑。与服务业、公共管理等知识密集型产业为主的第三产业相比,依靠能源产业、钢铁生产、传统制造业的第二产业占地需求更大、环境投入的成本更高,同时可能引发粗放的工地模式,不利于形成更紧凑的城市空间结构。c.部分城市兴建各类产业园区从而引领产业的转型升级,而在开发建设的过程中对于整体数量的把控不到位,造成产业园区数量失控。此外,可能还存在不遵守土地规划用途使用工商业用地造成开发建设缺乏科学性、合理性,降低城市空间形态的聚集度。

图8 各年份COHESION指数雷达图Fig.8 COHESION indicator radar chart in mentioned years

在2000年至2018年间,长江中游城市群城市空间形态的指标LPI、ED、CA均呈现下降的趋势,而CA、PARA_MN和COHESION则呈现与前者相反的发展趋势。这表明,长江中游城市群的城市空间形态总体呈现出向多中心格局、破碎化程度高、非紧凑和复杂性减弱的状态转变。长江中游城市群LPI指数呈现较高值或以上的城市分布仍较为分散,而呈现低值的城市则在长江中游城市群的中部以上及西部接连分布,具体东至黄冈市,西至常德市,南至衡阳市。在ED指数方面,研究期内呈先以鄂州、湘潭和新余市为核心的ED高值区域集聚程度加深,南部呈现连续性的ED高值集聚状态。在CA指数方面,研究期内高值城市的分布较为分散,北部以武汉市、黄冈市和荆州市的核心高值区域扩张性不断加强,中部逐渐形成“长沙市—宜春市—南昌市”带状分布的高值聚集区域。在PARA_MN指数方面,逐渐从东南部高值城市集聚演变呈数值西高南低的状态。在COHESION指数方面,长江中游城市群西北部顶端及东南部呈现较为明显的高值集聚状态,中部的数值较低,分化较为严重。

3.3 城市空间形态对城市土地利用效率的影响结果分析

1)稳健性检验结果。

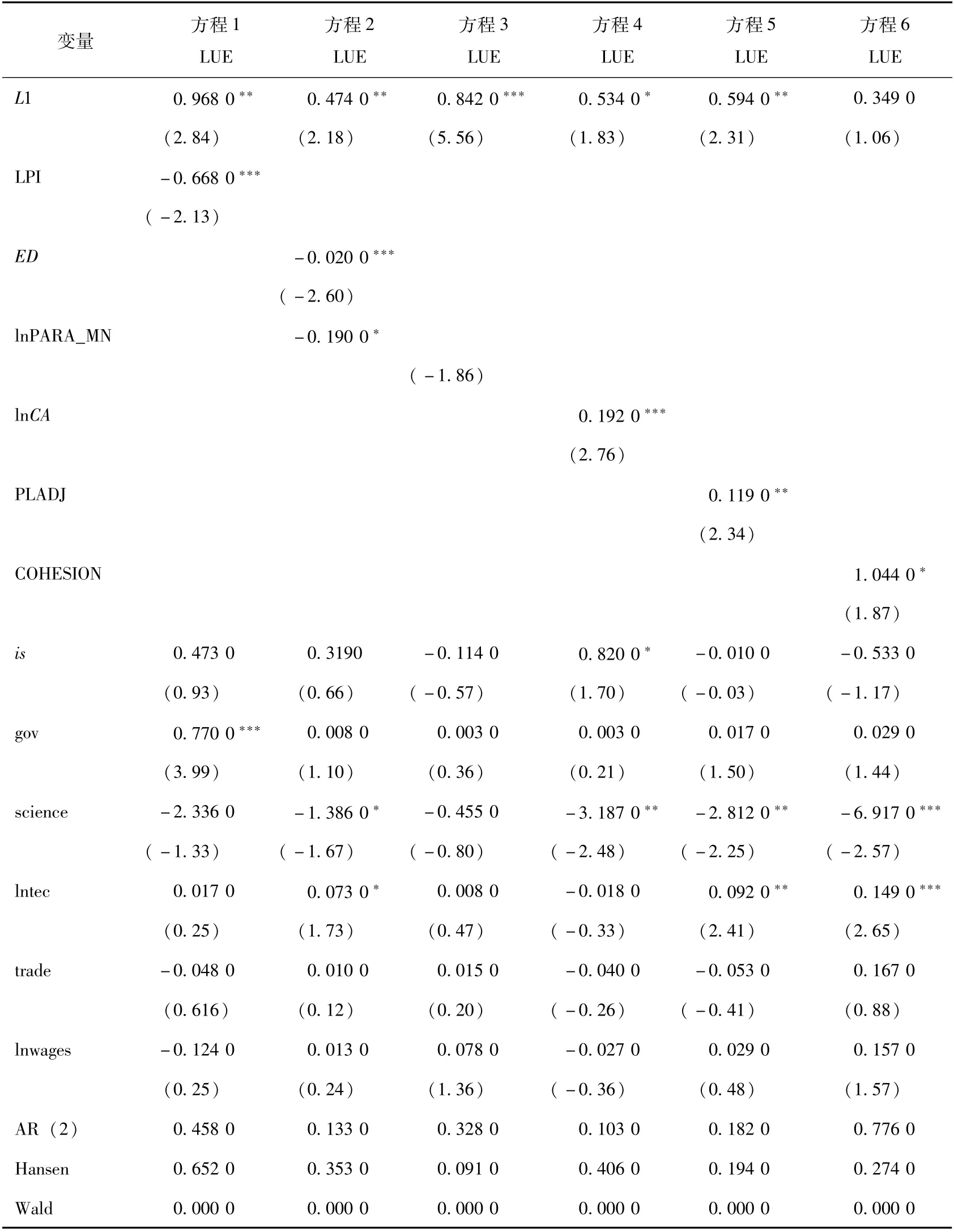

模型稳健性检验结果如表9所示,两步法系统GMM模型的二阶序列相关AR(2)检验和过度识别限制的Sargan检验均大于0.1,表明回归模型中不存在二阶序列相关、模型设定合理且工具变量有效。综上所述,两步法系统GMM模型的估计结果的可信程度较高。可以看出:

表9 两步法系统GMM的回归结果Table 9 Regression results of GMM of two-step system

a.以滞后一期的城市土地利用效率作为被解释变量,滞后一期的被解释变量在1%的显著水平上为正且显著,证明上一期城市土地利用效率水平较好的城市在后期往往会保持较高水平的城市土地利用效率。

b.LPI变量回归系数为-0.668 0,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的单中心性对城市土地利用效率存在负向影响,城市空间形态的单中心性每增加1%,城市土地利用效率则会下降0.668 0%。

c.ED变量回归系数为-0.020 0,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的破碎化对城市土地利用效率存在负向影响,城市空间形态的破碎化程度每增加1%,城市土地利用效率则会下降0.0200%。

d.lnPARA_MN变量回归系数为-0.190 0,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的不规则性对城市土地利用效率存在负向影响,城市空间形态的不规则性每增加1%,城市土地利用效率则会下降0.190 0%。

e.ln CA变量回归系数为0.192 0,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的扩张性对城市土地利用效率存在正向影响,城市空间形态的扩张性每增加1%,城市土地利用效率则会上升0.192 0%。

f.COHESION变量回归系数为1.044 0,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的聚集度对城市土地利用效率存在正向影响,城市空间形态的紧凑度每增加1%,城市土地利用效率则会上升1.044 0%。

上述稳健性分析所得的结论与原模型所得结论相一致,证明原模型结论的科学性及可靠性较强。

2)FGLS模型回归结果。

全面FGLS模型回归结果如表10,其中由全面FGLS模型所呈现的Wald值可得出模型的拟合优度和稳健性较好,表明模型的估计结果可信程度较高。分析可得出:

a.LPI变量回归系数为-0.142 0,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的单中心性对城市土地利用效率存在负向影响,城市空间形态的单中心性每增加1%,城市土地利用效率则会下降0.142 0%。

b.ED变量回归系数为-0.005 9,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的破碎化对城市土地利用效率存在负向影响,城市空间形态的破碎化程度每增加1%,城市土地利用效率则会下降0.005 9%。

c.lnPARA_MN变量回归系数为-0.440 0,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的不规则性对城市土地利用效率存在负向影响,城市空间形态的不规则性每增加1%,城市土地利用效率则会下降0.440 0%。

d.ln CA变量回归系数为0.102 0,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的扩张性对城市土地利用效率存在正向影响,城市空间形态的扩张性每增加1%,城市土地利用效率则会上升0.102 0%。

e.COHESION变量回归系数为0.516 0,在1%统计水平上显著,表明城市空间形态的聚集度对城市土地利用效率存在正向影响,城市空间形态的紧凑度每增加1%,城市土地利用效率则会上升0.516 0%。

f.控制变量is、gov、science为负向显著,trade、lnwage为正向显著。表明产业结构、政府干预程度、科学技术水平对城市土地利用效率存在负向影响,而国内贸易水平、人均收入水平对城市土地利用效率存在正向影响。

3)城市空间形态对城市土地利用效率的影响结果分析。

a.城市空间形态的单中心性不利于提高城市土地利用效率。

衡量单中心性的LPI指标估计系数为负,说明城市空间形态的单中心性不利于城市土地利用效率的提高。集聚经济,无论是本地化经济还是城市化经济,都源于邻近企业和个人之间的要素溢出。人口和企业在空间上的集中,可以通过分享、匹配和学习的动力来促进创新,也有助于在城市内发展城市中心。在集聚机制的影响作用下,城市对于生产要素的集聚力量不断地增强,城市空间形态逐渐趋向于单中心的空间结构极化。然而,当城市的规模逐渐扩大,城市空间形态的单中心性优势将会减弱,衍生出城市人口拥挤、资源以及环境污染等城市负面现象。同时,人口与产业等多方面通过集聚效应产生的负外部交易成本也将逐渐超出城市规模经济所产生的收益,即“集聚不经济”效应的发生,这将不利于城市土地的高效利用。因此,城市的空间形态可能会由此从单中心结构向多中心结构不断地转化。

城市空间形态呈现多中心性比呈现单中心性更能助力城市土地利用效率的提高,主要原因如下:首先,城市空间形态逐步呈现多中心性一般伴随着城市区域的功能性空间整合,即特定功能区域通过城市网络的发展与完善不断地扩大。同时,城市区域间的功能区分工也会逐步地清晰明确,城市的中心区域与外围的次级中心区域将会形成互补协作的高效发展格局,这也将同步提高城市土地利用效率。城市空间形态多中心性的加大,可以在一定程度上减少城市内不同规模等级的区域间发展差距,从而实现城市整体性的发展竞争力与凝聚力的提高。同时,城市空间形态的多中心性还可以通过交通枢纽效应推动中心城区与一般城区之间的资源交换,中心城区通过交通向周边城区释放过剩资源,并通过极化效应获取发展所需的资源。而一般城区则通过交通枢纽与邻近城区交换资源,实现优势互补。可以看出,城市空间形态的多中心性通过交通枢纽的不断完善使城市内部资源的分配多样化,进而促使城市土地利用效率的不断优化。其次,城市空间形态呈现多中心性促使城市通过“借用规模”过程对区域经济绩效水平产生积极影响。例如武汉市三环线内的中心城区在武汉市的发展体系中占有重要地位,由城市区域网络内的个别及邻近城区提供支持。作为多中心城市区域的一部分,武汉市的城市副中心、新城中心可以利用中心城区功能效应和集聚优势,例如高级服务、机构和基础设施等,从而形成积极的结构效果。这些次中心城区受益于与中心城区空间上的接近性与功能的连通性,通过“借来规模”对区域的功能与结构方面得到进一步的丰富。再者,城市空间形态的多中心性可以推动城市创新型经济的发展。由于企业的特征差异,科学技术型产业的企业往往集中于城市郊区的单一用途且低密度的社区,而创新经济型产业则更倾向于集中在城市核心的混合用途且较为密集的社区。因此,城市空间形态呈现多中心性可以为具有不同特征的创新型企业提供更多的区位选择机会,以助力其实现利益最大化,推动城市土地利用的经济产出优化。最后,多中心的城市区域是通过将历史上分离的中心与交通和信息技术发展相结合,进而使城市内人口稠密的地区扩展到空间上分离的临近区域或新建郊区而形成的,以较好地缓解集聚不经济现象。多中心性的空间结构提供并利用与大型集聚区相关的积极因素的机会,例如更广泛的劳动力市场、服务等,同时避免了一些与此类聚集相关的负面因素,如污染和拥堵。上述情况均能为经济增长创造有利环境条件,从而对城市土地利用效率进行提高。

b.城市空间形态的破碎化不利于城市土地利用效率的提高。

表征城市空间形态的ED指标为负向显著,表明城市破碎化程度的加深不利于土地集约利用。与度量斑块密度的景观格局指数不同,通过对城市斑块边缘总长度与总景观面积的比值进行度量的ED变量可以提供更为全面的城市碎片化量化。碎片化的城市空间形态是城市发展的结果,其特点是低密度和分散的空间格局,往往源于非可持续的城市扩张。随着中国的主要铺设道路、铁路以及城市发展的快节奏增长,在一定程度上促使景观碎片化和生态流动的破坏。尽管城市土地破碎化受到交通网络以及城市中河流和丘陵的存在的影响,但分级的地方治理体制的分散决策极大地加剧了这种情况。在不断推进城市协同发展的同时,部分地方政府部门对于土地利用空间规划布局以及建设用地、工业用地的集约节约利用等工作仍落实不到位,导致城市空间形态破碎化程度不合理地加深。同时,如黄石市、襄阳市、荆州市等老工业基地型城市的工业化引起的地方扩张对自然资源、农田资源和城市开放空间造成了巨大的压力,庞大的农民工就业群体对住房的需求可能会导致村庄的大量违法建筑。而由于产权模糊、租赁市场不正规、国家的监管不到位,城中村的无序会进一步加剧城市内部的破碎化。如鄂州市、娄底市等资源型城市以资源为基础、以投资为导向的经济发展模式,使城市化进程对生态环境造成压力,导致森林总量的快速下滑、水土流失程度加重、矿产资源枯竭等生态环境恶化,难以与人类社会进程相协调,从而破坏城市土地绿色利用效率。不可否认的是,城市的适度碎片化在一定程度上能降低热岛效应强度、提高城市绿地可达性。但高度碎片化的城市会产生景观碎片化、更高的污染水平以及生态系统服务减少等不利于提高城市土地利用效率的现象。

c.城市空间形态的不规则性不利于城市土地利用效率的提高。

表征城市空间形态不规则性的PARA_MN指标为负且显著,表明城市整体的几何不规则性不利于城市土地利用效率的有效提高。具体来说,城市内部斑块呈现连续且规则的形态有利于降低交通网络建设成本,从而促进城市土地利用效率的空间外部性效应。然而,复杂的城市空间形态则因增大城市建设的改善成本和交通拥堵度从而使城市土地利用效率降低。尽管在政府的管控下,各城市发展逐渐遵循土地利用的空间规划以及各类用地的集约利用方向,但仍存在部分城市为了经济发展目的,背离城市土地初期的开发计划目标,在城市边缘发生土地利用功能转换,或是在新的土地利用总体规划中对减弱开发控制,以容纳与早期土地使用计划不一致的项目。而低效的土地利用模式往往与远郊的土地开发有关,更会导致许多地区耕地资源的急剧流失。由此看出,城市土地扩张的复杂性和不确定性,在一定程度上阻碍了城市土地利用效率的提高。

同时,土地利用格局的不规则性也会进一步导致资源损耗的加深。伴随着长江中游城市群中工业化中后期的快速发展,部分区域同样出现土地利用格局不规则性的现状。由于政府希望以吸引投资的方式促进当地经济,容易减弱对土地开发的控制和管理强度,以至于导致城镇存在自发性的、无计划性的快速发展,即“自上而下的城镇化”现象。在如此背景之下,地方倾向于建造大量工厂以谋求更大的经济利益,而忽视了对自然环境的影响以及对能源效率的把控,考虑绿色发展的城市土地利用效率由此降低。

d.城市空间形态扩张性的加强有利于城市土地利用效率的提高。

表征城市建设用地总面积的CA指标呈现正向显著,反映城市空间形态扩张性的加强有利于城市土地利用效率的提高。这一研究结果与预设结果不一致,可能导致城市空间形态扩张性增强而城市土地利用效率随之提高的原因如下:城市是经济活动和人口集中的地方,其中建设用地规模的不断扩大是区域发展的重要特征之一。建设用地规模可通过产生集聚效应、经济激励和提高生产能力等机制对城市土地利用效率产生正向的作用,其中,集聚经济效应主要基于对基础设施的共享、对科技生产知识的生成与传播以及提高技术投入和企业的战略匹配度从而实现的。首先,建设用地规模较大往往会体现出较高的经济活动与人口集中度,并允许商业、服务业以及工业共享不可分割的基础设施以及生产设施。长江中游城市群作为重点推进新型城镇化的区域,其规模经济效应可以显著降低生产成本,并以此对生产者产生激励的作用,从而促成在有限土地资源内的更高经济社会等方面的产出。其次,建设用地规模的扩大有助于容纳教科研平台的创建,并以此推动城市迈向多元化创新环境的发展进程。科学技术的创新也会对激发各行各业的生产效能并降低能耗,以谋求更高的城市绿色土地效率。城市建设用地的规模扩大可能更有利于吸引具备高效土地利用知识与技能的生产者。此外,工业和商服业的生产经营者更容易在大型城市得到与之匹配的劳动力、资本和生产技术,较高的匹配度可有效降低企业生产成本并提高产能,因此城市土地利用效率也会随之得到提高。

e.城市空间形态的聚集度提升有利于城市土地利用效率的提高。

表征城市空间形态聚集度的COHESION指标呈现正向显著,反映了城市土地利用效率随着城市的聚集度增大而上升。加强城市空间形态的聚集度对城市土地利用效率进行提升的作用机制主要为以下方面。

首先,城市空间形态的空间集聚程度可体现城市斑块间劳动力、资本、先进技术和创新等要素的便利流动。城市斑块聚集度的增大是通过连接城市斑块实现的,即城市斑块的空间连通性对城市提高城市土地利用效率具有重要意义。一般来说,城市斑块的功能范围和功能数量与其大小密切相关。城市斑块越大,它所提供的功能则更为齐全。因此,城市斑块聚集度的增大可能会促进较低的层间相互作用,从而减少资源的损耗。其次,由于城市功能是集中而非分散分布的,因此集聚型城市空间形态能够通过高效的交通网络促进集聚经济的形成。高效的交通网络可以通过要素集聚和内生增长机制促进资源的交换。较高的交通可达性有助于减少与交通相关的能源消耗并节省能源和其他资源。

再者,城市空间的紧凑型开发被认为是解决土地无序扩张和低效土地利用问题的可行方案。例如,城市土地有效的聚集性利用可以减少区域在发展过程中发生的盲目蔓延现象,城市的存量用地得到优化及盘活。同时,城市空间形态聚集度增加可以通过资源集约化配置,提高单位土地有效产出,从而提高城市土地利用效率。由此看出,城市空间的聚集性建设可以为城市缓解土地低效利用的问题,并实现有利于进一步推动集约高效发展。城市空间形态的聚集度还能通过土地多功能混合利用实现可持续性的社会经济发展。

4 结论与建议

4.1 结论

本文以长江中游城市群28个地级市为研究对象,分别选取景观格局指数LPI、ED、CA、PARA_MN和COHESION等5个指标来描述城市空间形态的单中心性、破碎化程度、扩张性、不规则性和聚集度共五个维度的时空演变规律,采用一步法随机前沿生产函数模型对城市土地利用效率进行测度和评价。最后,在评价的基础之上,通过加入其他控制变量构建合理的全面FGLS模型实证分析城市空间形态对城市土地利用效率的影响,并利用两步系统GMM模型进稳健性检验。得出以下结论:1)长江中游城市群的城市土地利用效率随着LPI变量的增大而下降,说明城市空间形态单中心性的不利于城市土地利用效率的提高。当城市的规模逐渐扩大,城市空间形态的单中心性优势将会减弱,衍生出城市人口拥挤、资源以及环境污染等城市负面现象。同时,人口与产业等多方面通过集聚效应产生的负外部交易成本也将逐渐超出城市规模经济所产生的收益,即“集聚不经济”效应的发生,这将不利于城市土地的高效利用。2)长江中游城市群的城市土地利用效率随着ED变量的增大而下降,表明城市空间形态破碎化程度的加深不利于土地集约利用。碎片化的城市空间形态是城市发展的结果,其特点是低密度和分散的空间格局,往往源于非可持续的城市扩张。高度碎片化的城市会产生景观碎片化、更高的污染水平以及生态系统服务减少等不利于提高城市土地利用效率的现象。3)长江中游城市群的城市土地利用效率随着PARA_MN变量增大而下降,即反映城市空间形态的不规则性不利于城市土地利用效率的有效提高。具体来说,城市内部斑块呈现连续且规则的形态有利于降低交通网络建设成本,从而促进城市土地利用效率的空间外部性效应。然而,复杂的城市空间形态则因增大城市建设的改善成本和交通拥堵度从而使城市土地利用效率降低。同时,土地利用格局的不规则性也会进一步导致资源损耗的加深。4)长江中游城市群的城市土地利用效率随着CA变量增大而上升,即反映城市空间形态的扩张性增大有利于城市土地利用效率的提升。这一研究结果与预设不一致,可能导致城市空间形态扩张性增大而城市土地利用效率随之提高的原因如下:城市是经济活动和人口集中的地方,其中建设用地规模的不断扩大是区域发展的重要特征之一。5)长江中游城市群的城市土地利用效率随着COHESION变量增大而上升,即反映城市空间形态的聚集度提高有利于城市土地利用效率的提升。城市空间聚集度的增大可能会促进较低的层间相互作用,从而减少资源的损耗。由于城市功能是集中而非分散分布的,因此集聚型城市空间形态能够通过高效的交通网络促进集聚经济的形成。此外,城市空间的聚集性建设可以通过减少城市的盲目蔓延和资源集约化配置,缓解土地低效利用的问题,并实现有利于进一步推动集约高效发展。

4.2 建议

针对上述研究结论,提出以下建议:1)构建集约紧凑立体化的城市空间形态。城市空间实体形态与城市土地利用效率密切相关,在建设紧凑型城市的同时,要对城市总体布局以及规划设计进行结构的优化。具体地,从传统的城市用地调控向城市用地、非建设用地和生态用地的空间调控转变,是引导高效利用城市空间的必要条件。同时,要突出城市区域内部群体的功能配置差异化特征,并通过差异不断加强人口聚集效应,以避免城市各级子中心和区域内部群体功能的同质化现象。2)建设城市空间形态的多中心布局。随着城市多节点的发展,其空间形态的多中心性逐步加深。要实现城市多中心的发展,首要的前提是对核心圈进行有效的解构。多中心发展对于空间要素的有效疏解不仅是人口的分散,同时也是对核心区的城市功能、设施以及过度集中的公共服务资源进行疏散。对于城市周边区域而言,城市土地利用效率相对低下,功能协调度不高。因此,要着力提高各类设施的服务功能,增加住宅及配套用地,以振兴存量土地,提高城市的土地利用效率和宜居性。同时,通过城市新城新区的规划建设工作,考虑进一步引导各种空间要素的有效集聚,形成若干独立于中心城区的功能区域群体。3)控制城市建设用地规模,构建城市边缘区域空间开发治理体系.在新的战略背景之下,长江中游城市群城市化进程将不断加快,城市人口也会随着经济社会效益持续流入。而盲目而不科学的城市扩张会造成土地资源浪费、城市运营效率的低下,同时可能导致城市空间形态的紧凑性下降、不规则性上升。因此,要重视长江中游城市群的经济增长方式转变,优化城市建设用地布局,减少区域经济增长对建设用地的过度依赖。摒弃简单控制城市规模的发展思想,努力遵循区域发展规律,通过内部结构调整促进城市集约、紧凑式的发展。此外,城市边缘的破碎化不利于提高城市土地利用效率。因此,更多的空间土地利用规划策略应针对城市边缘地区的新发展区域开发。同时,需要城市边缘区域形成管理主体自上而下协调合作的治理体系。