阿斯本斯特罗姆诗选

2024-01-04董继平

董继平

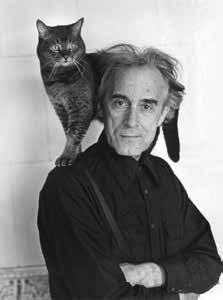

维尔纳·阿斯本斯特罗姆(Werner Aspenstrom, 1918—1997),瑞典著名诗人,生于达莱卡利亚的一个农场工人家庭。他早年在乡间学校受过断断续续的教育,后来前往斯德哥尔摩学习,1945年获得学士学位。他在学生时代开始创作诗歌、评论,为一些文学刊物撰稿,显露出极高的文学天赋,因而声名鹊起,逐渐在文坛上确立了自己的地位,后来一直笔耕不辍,成为20世纪瑞典诗坛的主要诗人之一和瑞典文学院院士之一。自1940年以来,他出版了十几卷诗集,主要有《尖叫与沉默》(1946)《雪的传奇》(1949)《连祷》(1952)《狗》(1954)《树下的诗》(1956)《日日夜夜》(1961)《楼梯》(1964)《内部》(1969)《同时》(1972)《词典》(1976)《这片迟到的大地上的早来之晨》(1980)《喃喃低语》(1983)《红云》(1986)等,另著有十几卷戏剧和多卷文学论文。他先后获得过多种国际国内文学奖。

阿斯本斯特罗姆被认为是瑞典文坛40年代的文学流派“愤怒的青年”之一,其早年诗风较为传统,但后来他开始创新,渐渐抛开传统的束缚,实验不同的诗歌形式与主题,形成了自己的风格。他的诗典型地体现了北欧诗歌的现代抒情风格,短小精炼,意象鲜明,探索和表达了人与人、人与自然、时间与空间等诸多方面的关系,常常给人丰富的联想和意外的结局。他的诗歌被翻译成了多种文字,单是英文本就有好几种,在欧美诗坛上具有一定影响。美国著名诗人罗伯特·勃莱曾经这样评价他的诗歌:“诗歌的创造者清理出一个空间,因此阳光才能穿过实用性语言的遮盖物而照射下来……维尔纳·阿斯本斯特罗姆的诗歌唤起阳光的时刻,而其余的,得由读者来完成……”

树有很多话要说:

它们像祈祷时的贝都因人①咕哝,

它们倚靠在一起,喃喃低语,奏出音乐,

跟攫取枝条的喜鹊斗嘴。

很多树是卓越的思考者,

尤其是枝条带着尊严弯曲下垂的冷杉

和荫蔽庭院的枫树。

交谈令人难忘

在橡树冠和产生干草的草甸泉水之间——

很多谜就在那里被揭示出来。

有些树在风暴中找到意义,

其他树喜爱隐修院一般寂静的夜晚

那时只有固定的群星颤抖。

有些树整整一生都伫立着,

用低矮的手臂呼唤。

一棵树的命运就是伫立又消亡;

而人类死在遥远的地方,

在教堂墓地,靠近地平线。

——————

①在沙漠地带从事游牧的阿拉伯人。

无论敲钟人是否笃信上帝

圣玛丽教堂的钟都庄严地轰鸣。

麻雀在带雪的树篱中沐浴

小耗子在诗人之墓上追溯话语。

一个男童为自己选择了一片雪花

等待它触及地面。

这不是庄严的时刻,

却被赦免了过失杀人罪与纵火罪。

邻近的警察从靴子上跺掉雪,

消失在一家咖啡馆里

在那里,叮叮当当的钟声

与勺子和托盘的叮当声

还有自动点唱机那很简单的赞美诗融为一体。

雷霆轰隆作响,在海新兰①的树林上吵闹着滚过,

一道闪电落到这里,然后又落到那里,

顺带杀死一匹灰色斑点马,

一匹马童再也不骑的马,

没人想起的马,

没人为之悲哀的马,除了泉水——

它把温暖的鼻子浸入其中

搅动在海新兰的树林高空中

被永远捕捉的群星。

——————

①瑞典地名。

不要问我你是谁和我是谁

以及万物为何存在。

让教授们去调查吧——

他们为此而得到报偿。

把家用天平放在桌上

让现实称量自己。

穿上你的外套。

关掉厅里的灯。

关上门。

让死者掩埋死者。

如今,我们行走在这里:

穿白色胶靴的

是你。

穿黑色胶靴的

是我。

飘落在我们俩身上的雨

是雨。

那些每年落叶的树木

像已婚夫妇

定期脱衣又穿衣。

大雁南飞又北飞。

你了解自然,你了解艺术。

莫扎特有何帮助?

酸橙树下,一群灰白的小学生

离开,

又一群灰白的小学生归来。

音乐是构筑而成的时间。

时间并不治愈时间的伤口。

牧童点燃的篝火

在古代的橄榄树下燃烧。

母山羊舔干新生羔羊身上的血迹。

采石工人锯开大理石块

一路前进;

他们攀爬阶梯。

晚餐时分,制铃人完成了铃铛制作。

如今,在果酒色的大海上,

在柏树丛、高空觅食的燕子上面,

铃铛被挂了起来。

我并不是不关心政治的人。

我对这个国家的磨石

应该怎样转动有看法。

我认为,和平是我们最大的任务。

但我不会拿着大梦幻的剪刀

去剪掉较小梦幻的织物。

正是在一天中的那个时候

雷克斯号拖船

为了赶上日出而出发

驶进那个群岛。

正是在一年中的那个时候

斯金纳尔维克斯伯根①的巨人

把丁香串插在头发上。

突然间,他张开嘴,把一群

黑头鸥吐在这个镇子上空。

我觉得那一幕很美,完全简朴。

我觉得那一幕有时充满了人性。

——————

①瑞典地名。

白色蒸汽在冬泉上浮动。

我对一个死者第三次告别。

有人解释草丛和燕子。

关于幸存的破旧寓言。

曾经在清晨——

一个光芒和风景的早晨——

你与世界之间

没有雾霭,没有面纱。

就像现在,天空不可信,

或许更高,

然而并不遥远。

还记得人们的房子

怎样牢牢伫立在大地上吗?

大石头牢固地栖息在洞孔中,

马匹站在树下做梦。

对于鸟群,对于歌声,

对于那些在飞行中从一个国度

被猛掷到另一个国度的人们,

依然还有巢穴和歇息之处。

那时,即使大城市也被关闭在自己的墙内,

安全地生活。

我不想用那块肥皂来盥洗!

我不想用那支牙膏来刷牙!

我不想睡在那张沙发床上!

我不需要那卷卫生纸!

我对那种保险不感兴趣!

我没有想要换一种香烟牌子!

我没有去看那场电影的欲望!

我拒绝在斯卡霍尔门①下车!

沙丁鱼想要罐头

朝大海打开。

——————

①瑞典斯德哥尔摩地名。

沉睡者的脸上有一种空旷

既诱人又吓人。

有一丝难以接近的笑容:

那是怪物还是儿童的笑容——

一个相信自己被翅膀驮走的人

还是被变成了石头的人?

我们慢慢推开门。

我们在睡者上面俯身。

如今,他们在什么街道

在什么时间漫游?

你在他们的梦中受难?

你在这个黄道带被复活?

海面的皮肤完整无缺,不可渗透。

沉思真不是沉没。

我们上升。我们离开

因此才能归来。

沉睡者的脸上有一种空旷

始终跟随我们。

*

因为你的缘故,我才来到这里。

当我说我见过浪潮

你就必须相信我!

我确实缺乏证据——

证据以后会出现——

证据胁迫着逼近。

我见过浪潮!

在夏夜

在一个未知却又很像

你自己的镇子的偏远地区,

水汹涌而来,淹没那有着腐朽的灰白厩棚

和挂着干草的围栏的新刈之地——

满载的海绿色驳船。

水鞭笞石墙。

水注满整个山谷。

水穿过森林涨起来,

淹过索道、矿渣堆——矿山的红色熔岩。

山峦的脸颤抖。

山峦的脸被突破!

我开始警告你——

雕像無法介入,

钟没有鸣响,

就连盲人的狗也盲目!

如今,我带着那无人期盼的货物

那无人要求得到的果实

站在沉睡之城——

一个还以为这是赶集日的

可笑的乡下人。

亲爱的听众,

街上亲爱的小群斑点鸽!

我把一捧词语扔给你们。

时间已经被扔掉了一半。

就连我也很快被那种睡眠征服。

*

我们需要一种我们不曾拥有的智慧。

我们听见了水?

我们看见了洪水涨起来淹没山峦?

我们转身回来。

我们慢慢推开门。

我们当中有谁岌岌可危?

谁会唤醒别人?

谁会被融入别人的梦?

沉睡者的脸上有一种空旷

让观望者痛苦地寻求。

我在嘴里慢慢消灭一只苹果。

高处,一片叶子松弛脱落

带走下面的叶子。

我们不想要什么

只想成为整洁的土地上

整洁的果农

有投票权,没有投票权。

很多人将像在难以平和的

更不用说嘲弄的

更不用说震耳欲聋的天空下

那霜冻的屋顶上

穿着睡衣的梦游者

惊讶不已。

当我们把小船拉上来,我们就生起篝火。

在这同一时刻,河流转暗。

很快,我们就连群山也看不见了——

仿佛这堆火创造了夜晚。

附近的草丛闪耀得更清晰,而鱼,

一些鱼有银纹,一些鱼有绿斑。

星际旅行!

通往天狼星的直线!

但首先是在前往动物园的

渡轮上的告别之旅,

渡轮穿过春天的冰

一路咀嚼着前行。

短短的旅程,小小的波浪撞击船头,

几乎不值一提。

但在沉默的沉默中

会漏掉很多东西。

在桦树中间的某处

在黄色的冰库中

是冬天的领域。

如果你在那里走过

你的面颊就会发白。

我曾看见一只粉蝶

吸入寒冷的气流而死去。

那发生在七月

湖泊闪烁的时候。

在父亲腾出的空间上面

停放着一辆梅赛德斯小车。

厨房中母亲留下的空寂

被一台冰箱充满。

可以调节的椅子代替了

兄弟姐妹。

墙与墙之间的地毯:

草丛。

读书的灯盏比太阳还亮。

收音机淹没嗓音。

电视机描绘世界。

终于自由了。

你的脐带是一处愈合的伤痛。

一个老妇出现在

我妻子的梦中。

她说:“不再,

还有永远”。

我的妻子追寻这句话的含义。

我想那仅仅意味着

我们已知的东西。

我们看见游泳的孩子们

被波罗的海的波涛斩首

又浮起来,再次被斩首

然后又重新浮起。

孩子们在那外面看见我们消失

又重新出现

而且以一种永远

和不再的方式

再次消失。

上帝不曾创造所有的天与地。

上帝不曾创造整个丹麦

尤其是不曾创造那个可怕的哥本哈根城,

不过也许创造了奥尔斯特德公园①和动物园的某些部分。

上帝创造了博恩霍尔姆岛②上的小麦地和大麦地,

没有创造庞大的北约机构。

上帝能数清鸽点灯塔③

而不是整个海岸线的沙粒。

——————

①②均为丹麦地名。

③美国加利福尼亚的一处海岸灯塔,现为观光点。

读了73首关于伊卡鲁斯的(优秀)诗篇之后

我想对他那不习惯城市生活的乡巴佬说句话,

花岗石主人,留在牧场上。

我也以那享受阴影和遮蔽的

一蓬草的名义说话。

读了73首关于飞翔和翅膀的诗篇之后

我想对脚掌奉献我的致意,

那沮丧的精神,静止和保持重量的

艺术——就像花岗石主人

或他的姐妹,留在家里的刺柏丛小姐,

缺乏光泽,却永远长得碧绿。

——————

①希腊神话中的建筑师代达洛斯之子,父子俩戴着蜡翅逃离克里特迷宫,但因为伊卡路斯飞得太高,被太阳烤化了蜡翅,坠海而死。

因为它永不会归还这非常的理由

这就成了一个纪念日。

太阳东升,又西沉

把天空留给群星

和一艘孤独飘浮的太空船。

在永遠的红色老鹳草后面,收音机

透过打开的窗户谈话又歌唱。

一个女人剪下一串串葡萄

带进厨房。

外面的院落中,在晚间新闻时刻

一个少年依然跪在他的摩托自行车旁边,

用火花塞发出的火花取乐。

这是琥珀和琥珀的金色脉纹

还是女人肩上的青蓝色影子?

今夜,一个六月之夜,当天空铺展在水面,

就用色彩帮助我吧。

1

童年早已是一口黑暗的井。

小溪在青苔下面

无形地蜿蜒着穿行。

狐狸在更深的群山中嚎叫。

蕨草生长在古老的铁匠铺。

二十年甚至足以让巨魔消亡。

蓄着大胡子的农夫

嘴里衔着泥土睡眠。

我照料的羊

在他的草甸上吃草

纹章一般寂静。

我翻转灰白的石头。

我寻找被遗忘的话语。

我在泉水上面探出身子:

那下面的青蛙看见我的脸

怎样渐渐老去。

2

七月的第三个星期天,

石头像刚出炉的面包

蒸气腾腾,

哭泣的桦树下垂

湖泊闪烁着吉卜赛人的眼睛。

随后是寂静,

死寂的傍晚,

一个穿着白衬衣的农场雇工

虔诚地倚靠在栅门上。

水沟里,刺猬笨拙地行进,

抽着鼻子嗅闻,背负着蛋壳。

两蓬草之间,最后一只蓝蝶越过。

木桥上面,月亮升起来,

像一头新交付的牛犊,血淋淋。

3

马儿身披白霜走过

蹄子溅起火星。

盛产木材的山上,趕车人

戴着大如雪铲的连指手套等待。

运煤车驶过,

在路边的雪坡上缝纫

音高的黑色线缝。

雪橇,

装着干草的雪橇,

装着新切割的冰块的雪橇,

像蜻蜓翅膀一样蔚蓝。

那个女人一动不动,年复一年

在窗边等待。

那个孩子盯着神秘的火焰。

那个孩子的提问

母亲无法回答。

始终没有人在门边停下。

始终没有方舟在这些

封冻的农场上面下沉。

只有白色的尘埃落下

把它们安置在早来的死亡中。

4

磨坊主的女儿独处于磨坊中。

狗竖起耳朵,

孩子在摇篮中哭泣。

有什么东西在外面的小径上临近。

它没有敲门。它没有说话。

那不是猫头鹰,不是狼,

也不是在沼泽中霉烂的那个农场雇工。

那是一丝恶意的微光,

那是黑暗的波浪,

一种在那外面诱惑的无脸生物,

那个少女做好了准备。

5

古老蛮荒地的寡妇

骑牛而来。

她在湖泊和枝条蓬松的冷杉之间

穿过那富有的农夫的树林骑行。

她穿过那蛾篸点头的

牧草地沿路而行。

她寻找她的儿子。

一群黄色苍蝇

像光环盘旋在她上面。

6

群山枯萎,天空像干草发黄。

牛群畅饮,直到泉水抱怨。

一切都像在古老的童话中发生。

现在,即便是牧童也应当消亡。

我从我的樱桃叶片中伸展身子

追求永恒。

然而今天,总的说来,永恒

太大,太蓝,无限辽远。

我想我会待在这里

测量我的绿色樱桃叶片的尺寸。

圣诞节之夜,我们溜到外面的谷仓

去听谷物说希伯来语

听绵羊说阿拉米语,

神圣的语言。

眼睛的语言更古老,

眼睛的语言比方言还要

普遍通用:汉语,俄语,英语。

眼睛的零星运动

揭示我们的目的,我们的感情。

它发生在这样一个日子——

我们在瞳孔中发现贮蜜的地窖;

我们开始嗥叫——

我们也是熊。

后背布满肋骨的旧沙发和大教堂,

风笛和齐伯林式飞艇,

无翼风车,

戴熊皮帽的男人,

戴孔雀羽帽的女人,

比电线还瘦的儿童。

小船的船长怎么可能记得

沉没的岛屿的所有传说?

欧洲?

那发生在哪一年?

那发生在夏天还是冬天?

我在我如今找到自己的地方

听见了很多声音:

城市的尖叫,

郊区的哭泣,

乡村的咕哝,

偏远农场的低语。

最清晰的是某种很少听见的

很少看见的东西:

深沉,已经掩盖了沉寂的深坑。

灰白的日子压在屋梁上。

它散发出霉斑和悲伤的气味。

在心脏的一个腔室里,愤怒疼痛,

死亡和呵欠坐在其他腔室。

这可以突然发生——欢乐展现自己

像黎明一样勇敢,

像粪堆上的公鸡华而不实。

她去她的教堂;

他去他的海滩。

她饮下一种

一次次

变成血的酒。

他站在水边

一片片

波浪变成水。

汹涌的浪涛上,

光芒的十字架波浪移动。

上帝的脸被十字架的风

打上了条纹?

我们还看见什么,我们只是

水面上的波纹?

他们把这件事

讨论了半夜。

她去她的教堂;

他去他的海滩。

哦,这些黝黑的树林在我们内心

在巨人沉睡之处!

那我们称之为灵魂的东西

不过是一个在树下漫游的

太阳黑子,一处有光芒

斜射下来的林间空地。

海报。海报。

燃烧的目光。

燃烧的目光。

提问。提问。

在每一个街角。

耶稣即将来临。你准备好了吗?

没有。

插着羽饰

灯火通明

在那边的一顶帐篷里,大象

悄然疯狂,抽着香烟。

有些人说月亮是青年渔夫

在水上拖曳捕捞鲱鱼的网。

还有人说月亮是老渔夫的遗孀

用闪耀的针编织孤独的披肩。

我不知道。我被多少沉寂困惑。

我被夜晚的静息困惑。

沉默的群山,对我

说点什么吧,

或者我们相互诉说。

仅仅交谈,

就像牛奶店里的女人,

谈论天气,谈论风,

谈论你皮肤上的霜冻肿块。

每次独白都消耗自己,

就像喝完了湖水的鱼

窒息而亡,腐烂。

哈姆莱特应该死在第一场。

说点什么吧!

对我说点什么

或者我们相互诉说!

你见过积雪中的微型城市吗?

见过针眼大的亮灯的窗口吗?

见过他们种植并照料

迅速生长的霜降的玫瑰吗?

听过他们用拆散的

非希腊风格的长笛从水沟里吹奏

那寂静的冬天音乐吗?

你知道迈出每一步都会杀戮。

繼续跺脚吧!

把他们铲到雪锹上

把他们连同那比例与人类不符的其余一切

统统都抛到空间里面去吧。

没有人告诉波浪

水手,尽你们的职责吧!

或者

信徒,寻找真理吧!

没有人询问石头

而石头也没相互

询问:你爱我吗?

或者

我为何诞生?

不知不觉,

毫无要去了解的意愿,

在我们从乐园的归途中

街灯观察我们回到

一声尖叫

或一篇祷文

或仅仅是一声低语:

坐在我的枕边……

她拔掉了电熨斗的插头吗?

她经常忘记这件事。

她关掉了水龙头吗?

她相当粗心大意。

信写了没有?

房租付了没有?

街头,

去邮局的路上,

一块麦田出现,

其实谷穗在波动。

她用眼睛收获它们,

用她的渴望碾磨它们,

在思想中烘烤一条面包

又慢慢把它吃掉。

然后她进去付房租。

天空刚刚雷鸣。

现在雷鸣停止。

我没有狗

却有木屐,

它们站在门边

吠叫。

【责任编辑 黄利萍】