基于数字孪生技术的文化遗产数字人文建设:应用场景、体系架构及运行模型∗

2024-01-03张洁谢鑫

●张 洁 谢 鑫

1.四川传媒学院融合媒体学院,成都,611745

2.上海师范大学人文学院,上海,200234

文化遗产的数字化保护与开发是在数字时代背景下,延续中华历史文脉、建设社会主义文化强国的必然要求,其相关工作与数字人文运动的融合为传统人文学者开展文化遗产数据资源研究提供新的应用场景[1]。 然而,目前文化遗产数字人文基础设施建设少且主题分散[2],资源呈现海量、多源、异构、多模态、跨时空、跨文化、分布广、内涵杂等特点[3]。数字孪生集成大数据、人工智能、机器学习、物联网等技术,整合物理实体全生命周期数据,建立物理对象的虚拟映射并实时更新优化[4]3-4。 该技术的发展与成熟可为文化遗产数字人文项目现存问题提供解决方案,以构建文化遗产数字孪生系统为实践路径,统一管理文化遗产数据,实时监测文化遗产实体,并向社会提供多元化应用服务。

目前,数字孪生技术在文化遗产数字人文建设方面的研究还处于理论探索阶段,主要思路为通过构建遗产数字孪生体,实现遗产资源智能整合、智慧管理、创新互动的整体保护,如水下文物遗产数字孪生系统建构[5]、多民族聚落遗产整体保护[6]、革命旧址数字化预警管理[7]、戏曲与民俗文物数字化平台建设[8]等。 学者们多选择某一代表性文化遗产项目为切入点,具体探讨其实现路径等,具有较强的针对性,但也因此很难回应文化遗产数字人文建设领域现存的普遍问题,欠缺从宏观层面对相关体系和模型的有效提炼。

本文以数字孪生技术的特征为立足点,从它与文化遗产数字人文建设交叉融合的连接点——文化遗产数字孪生系统切入,探讨数字孪生技术在文化遗产数字人文建设中的融通应用,进而分析其具体的应用场景,从系统功能视角梳理基于数字孪生技术的文化遗产数字人文建设的体系架构,从关系结构维度归纳总结相应的运行模型,以回应文化遗产数字人文建设领域现存问题,并为其在文化遗产保护和利用中的推广应用做好理论准备。

1 数字孪生与文化遗产数字人文建设的连接点

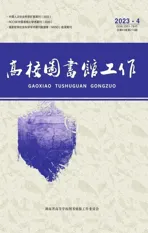

数字孪生也称数字映射、数字镜像,其核心在于利用数字技术建立物理实体的虚拟映射,以虚拟模型为观测对象和仿真场所,进而驱动现实。 数字孪生起源于工业制造领域[9],但因其技术理论的普适性,逐步形成“数字孪生+”应用场景,并在文化遗产数字人文领域展现出极强的应用价值。 数字孪生与文化遗产数字人文建设二者连接的核心在于构建文化遗产数字孪生系统。 数字人文的开展涉及数据基础、技术支持、应用场景三大基础要素[10]。 同样地,文化遗产数字孪生系统的建构也需具备上述3 个要素。 数字孪生以传感器技术、云计算、边缘计算、算力网络、物联网、人工智能为支撑,构建新的文化遗产数字人文技术体系,为文化遗产数字人文研究提供数据基础设施建设,生成文化遗产智慧数据,推动空间人文研究、数字记忆工程等新场景新项目的落地。 数字孪生技术为文化遗产数字人文建设提供数据基础、技术支持、应用场景三大基础要素,二者间的融通应用见图1。

图1 数字孪生技术与文化遗产数字人文建设的融通应用

1.1 数字孪生技术为文化遗产数字人文建设提供数据基础

数字孪生技术提供的智慧数据,为文化遗产数字人文工作的开展奠定数据基础。 数据是数字孪生技术体系的基础,文化遗产数字孪生体的构建依赖于跨学科、多尺度、多物理量、动态性的多维实时数据,主要涵盖历史数据和现状数据两大类。 在历史数据采集方面,明确文化遗产的内容和边界后,依据孪生数据相关标准,设计文化遗产异构资源一体化本体,将历史数据进行分类、存储、预处理,形成文化遗产智慧数据,构筑历史部分的仿真建模。 同时,借助先进传感器技术及分布式传感技术,获取实时环境、文化遗产状态等现状数据,对文化遗产现状的仿真建模进行综合与优化。 最终将物理模型与数据驱动相融合,集成处理文化遗产的不同关键特征,通过模型校核、验证、确认,建立精确可靠的文化遗产数字孪生体。

1.2 数字孪生技术为文化遗产数字人文建设提供技术支持

数字孪生所涉及的多领域技术为文化遗产数字人文建设提供技术支持。 数字孪生的核心技术体现为数据获取、数据处理、数据搭建、数据互动4 个方面。 在数据获取方面,针对文化遗产的实时动态数据获取既是痛点也是难点,但随着技术的应用与推广,设备的高度集成以及成本的日趋低廉,现状数据的实时采集将更加快速、安全、准确,文化遗产实时动态超现实映射将不再困难。 在数据处理方面,文化遗产数字孪生体集成全生命周期数据,基于分布式计算的云服务平台和高性能数据分析算法的云化以及异构加速的计算体系,能够满足文化遗产实时场景下的高性能计算[11]。 在数据搭建方面,主要通过建模、渲染、仿真技术将获取到的物理实体数据在数字世界中进行物理对象的超现实状态表征和建模。 该虚拟模型集成多维数据,且存续、传播不受限制[12],使文化遗产的异时空系统研究成为可能。 在数据互动方面,主要是为使用者提供良好的人机交互使用环境,为文化遗产数字人文研究成果的创新展现和研究思路的开拓发散创造条件。

1.3 数字孪生技术为文化遗产数字人文建设提供应用场景

数字孪生技术推动人文学科研究范式和知识生产模式的变革,其在空间人文研究和数字记忆工程中的应用,为文化遗产数字人文建设探索新的应用场景。 空间人文研究强调重回历史现场,契合数字孪生对物理实体的全息复制特点,将历史事件的自然背景信息耦合进系统[8],并结合扩展现实(XR)技术,可视化呈现不同时空切面下的人文景观,使人身临其境。 目前市场上已有大量文化古迹相关的增强现实(AR)应用[13],例如“伊拉克利翁城门”应用[14]、 “解锁波尔图”交互游戏[14]。 以“威尼斯时光机”项目[15]为代表的数字记忆工程,通过对承载记忆属性资源的开发利用,实现多资源互补、多媒体连通、迭代式增长、开放式构建等功能[16],文化遗产数字孪生体以智慧数据为基础,支持文化遗产数字人文研究从不同时空切面获取数据并使之可视化呈现,为开发现有资源、推动多元发展、打造创新体系的社会记忆资源打开思路[17],开辟人文社会科学研究新领域。

2 数字孪生技术在文化遗产数字人文建设中的应用场景

我国“十四五”规划提出要强化文物科技创新,从资源、产业、教育、传播、学术等多个维度保护和传承中华优秀传统文化。 基于数字孪生技术的文化遗产数字人文建设通过构建文化遗产数字孪生系统,以孪生数据中心为依托,以文化遗产数字孪生平台为接口,开发文化遗产数字人文项目多维应用场景,创新文化遗产保护、利用路径,为文化遗产多元化发展提供新思路。

2.1 资源组织管理

在文化遗产资源组织管理方面,数字孪生通过辅助构建文化遗产组织框架、创建文物数字孪生博物馆等方式解决文化遗产资源管理问题。 特别是在构建文化遗产数字孪生体过程中引入文化遗产智慧数据[18]的概念,借助数字孪生时空延展、耦合虚实等特性,构造独特的文化遗产资源组织体系,为文化遗产数字人文建设研究打下坚实的智慧数据基础。

2.2 资源产业化

在文化遗产资源产业化方面,结合新经济在线、智能、交互、跨界的特征[19],构建基于数字孪生的非物质文化遗产线上产业化经济。 例如,北京雕漆产业借助虚拟现实(VR)技术和数字孪生技术解决北京雕漆基地搭建与原料供给问题,一定程度上改变了北京雕漆产业化过程中人、物、场割裂的状态[20];山西剪纸产业通过对数字孪生技术的多维深度挖掘,探索立体展现剪纸作品的科技创新产业道路[21];黄鹤楼利用增强现实技术的虚实融合转换文化产品并探索文化产业发展新思路[22]。 可见,推动虚拟现实、增强现实、全息投影、交互投射、数字孪生等技术的更新升级,利用数字技术赋能文化产业高质量发展,已成为行业趋势。

2.3 文化教育

在文化教育方面,教育元宇宙[23]概念的提出进一步拓展数字孪生技术应用场景,为文化遗产数字人文研究人才的培养提供新路径。 在人工智能、区块链、物联网以及数字孪生等技术加持下,教育元宇宙通过打造沉浸式体验学习、跨时空深度学习、虚实融生协同学习等新型学习方式[24],形成了全新的文化遗产传承保护手段,弥补了“在场感”的缺失,满足了公众互动的需求,同时适应当前时代的传播特点,让年轻人更容易接受并参与学习。

2.4 文化遗产保护

在遗产保护方面,针对物质文化遗产,数字孪生技术对其的保护主要体现在创建物质文化遗产数字孪生体,结合实时数据动态更新孪生体,以及监测预警物质文化遗产面临的存续环境变化、突发自然灾害、游客过载等情况,为相关部门及时采取应对措施提供数据支持。 同时,物质文化遗产数字孪生体还为各种紧急情况及环境变化的应对方案、最新理论等提供仿真实验场所,相关部门可根据孪生体的反馈及时调整方案,避免对物质文化遗产造成不可逆的损伤,提升对物质文化遗产的保护效力。 非物质文化遗产作为“活态文化”[25]在保护和传承上具有特殊性,利用数字孪生技术创设非遗教学虚拟线上平台,让学员及非遗传承人以虚拟形象进入教学空间,借助可穿戴设备,实现虚拟空间中线上教学的拟态线下场景,学员与非遗传承人之间可触可感可交谈,将非物质文化遗产中的无形内容有形化,让活态内容可体验,从而为非物质文化遗产的保护与传承注入新活力。

2.5 展览传播

在展览与传播方面,利用数字孪生技术构建的文化遗产数字孪生体在保障文物安全的前提下不仅可以立体仿真呈现展品,其传播不受限的特点还能有效破除现行展品调用程序复杂、无法避免陈列损伤等技术、制度方面的困境。 同时借助VR、AR 等可穿戴设备,还能为文博爱好者、研究人员等提供新的观测方式,如文物的局部全息呈现可为用户提供近距离观察、360 度呈现、触摸文物等新功能,让文博以更新的方式走进大众,推动文化遗产跨领域跨国界的合作研究与可持续利用。

2.6 学术研究

在学术研究方面,文化遗产数字人文资源具有海量、多源、异构、多模态、跨时空、跨领域、分布广、内涵杂等特点[3],数字孪生通过数据智慧化构建文化遗产知识本体,可帮助人文数据进行重组,实现不同研究视角、多个学科主题的知识融通,为文化遗产的系统组织、梳理、保护提供新思路。

3 数字孪生背景下文化遗产数字人文建设的体系架构

数字孪生各项根技术组成文化遗产数字人文体系架构各层级的技术基座。 结合数字孪生技术在文化遗产领域的创新应用场景,从功用视角剖析数字孪生技术发挥效用的节点,按照从基础数据采集到顶端应用层设计的逐层递进标准,该体系架构可分为基础支撑层、数据互动层、建模与仿真层、功能层、应用层,见图2。 该体系架构从功用视角归纳总结数字孪生背景下文化遗产数字人文的功用层级及各层级的作用地位,并提炼各功用层级的要素内容。体系架构各功用层级互为耦合、协同发力,为文化遗产数字人文建设提供理论新视野。

图2 基于数字孪生技术的文化遗产数字人文建设体系架构

3.1 基础支撑层

基础支撑层由数据采集、数据传输、数据存储3部分构成,是整个数字孪生技术体系的基础,其数据采集和存储工作为文化遗产数字人文建设提供数据支撑,为文化遗产数字人文建设后续工作开展提供保障。

数据采集主要依托传感器设备与物联网技术对文化遗产物理实体进行实时监测,以获取文化遗产文献资料以外的现状数据,包括文化遗产物理现状数据、环境现状数据两大类。 数据是文化遗产数字人文研究的基础,在文献数据收集和现状数据采集的基础上,构建由文化遗产特殊历史时期的建造复原、情景再现以及对现状的真实映射和对未来状态的仿真模拟组成的文化遗产数字孪生体,将为文化遗产数字人文建设提供更全面、有效的实时数据。

数据传输连接物理世界和数字世界,有助于实现文化遗产物理实体与数字平台之间关键数据的双向同步和沟通。 数据传输强调高速和安全。 边缘计算通过在近源处理采集到的信号和数据以减少网络传输量并提高传输安全性能;超宽带光纤技术缩短数据传输时间,减少系统延时。 数据孪生技术对数据双向互联、实时更新、质量安全保障的要求极高,可以在最大程度上提高文化遗产数字孪生体的实时性和稳定性,为文化遗产监测预警、虚实互动等功能提供技术支持。

文化遗产全生命周期数据的存储和管理可为文化遗产数字孪生系统提供充分信息,从而具备历史回放、现状分析、智能解析等功能,为文化遗产数字人文研究提供充分可靠的数据来源和观测方式,促进其系统研究。 分布式云服务器对海量数据的分布式管理和安全冗余备份,使大数据分析和计算得以快速精准地完成,让文化遗产数字人文建设获得实时可靠数据成为可能。

3.2 数据互动层

数据互动层强调两方面,即数字世界中文化遗产全生命周期数据的动态实时性及智慧化处理,以及物理世界中对文化遗产保护、传承、利用的新洞察,二者双向互动,形成闭环。 数据互动的内容不仅包含传感器、物联网采集的文化遗产物理数据和环境数据,还包括从数据库提取的有关文化遗产数字人文研究最新进展。 根据统一的协议、映射、元数据等标准,对上述各类文化遗产数据资源进行细粒度标引,产生不同资源类型之间的连接和融合,实现异构资源的底层融合,对元数据加工后的知识节点进行关联,形成结构化知识体系,构建文化遗产本体。这既能扩展文化遗产数字人文项目建设成果功能,又能促进数据与成果的开放共享,为后续学术研究的深入和优秀成果的产出提供保障。

3.3 建模与仿真层

建模与仿真层通过建模、渲染与仿真技术将获取到的文化遗产物理实体的数据信息在数字世界中进行文化遗产孪生模型搭建,赋予其与现实物理世界相对应的数学属性、物理属性,并呈现出尽可能真实的视觉效果。 文化遗产数字孪生体的构建能集成文化遗产多物理、多尺度数据,数据动态更新、可视化呈现,构建细节极致丰富的拟真实物和环境[19],以便文化遗产数字人文研究者进行实时、动态场景切换,且文化遗产数字孪生体存续、传播不受限制的特点,能为文化遗产数字人文研究者提供良好的观测方式[8]。

3.4 功能层

功能层面向文化遗产数字人文研究实际需求提供对应功能,包括文化遗产的监测及状态评估、文化遗产数据资源的知识本体模型建构、文化遗产数字资源展厅建设、文化遗产多维场景叠加的可视化等,以协助专家深度分析、高效决策。 其中,利用文化遗产数字孪生体开展模拟仿真获取反馈的新功能,能针对文化遗产面临的各种突发情况产生最优化处理方案[26],在保护文化遗产原真性的同时为文化遗产数字人文建设提供实验场。

3.5 应用层

应用层直接面向用户,通过虚拟现实、增强现实等技术,构筑文化遗产物理实体、文化遗产数字孪生体和用户三者间的交互渠道。 应用层使文化遗产数字孪生世界与人的关系更进一步,不仅数字人文专业研究者能够通过沉浸式交互在孪生空间中观察、测试,获得分析和决策的信息支持,同时,便捷的语音、肢体动作等更直观、简洁的交互与操作方式也能进一步降低普通用户参与门槛,为应用场景的创新和研究边界的扩展提供可能。

4 数字孪生背景下文化遗产数字人文建设的运行模型

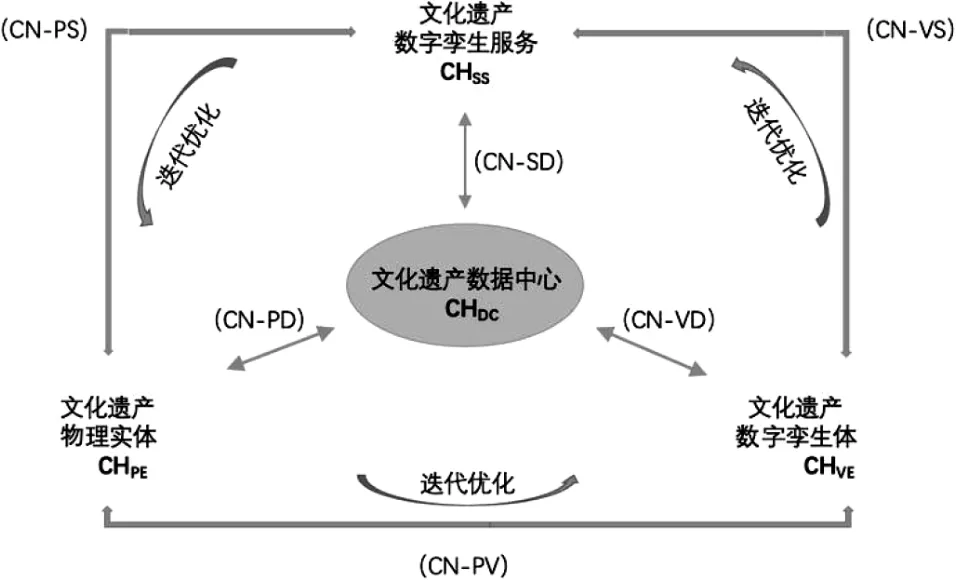

以文化遗产数字人文为导向,以数字孪生五维模型[27]为依据,从系统各组成部分的关系角度提炼数字孪生背景下文化遗产数字人文建设的运行模型,剖析基于数字孪生技术的文化遗产各组成部分协同发力的底层逻辑关系,洞悉其运行机理,为数字孪生在文化遗产数字人文项目建设中的推广应用奠定理论基础。 运行模型主要由5 部分组成,分别为文化遗产物理实体(Cultural Heritage Physical Entity,CHPE)、文化遗产数字孪生体(Cultural Heritage Virtual Entity,CHVE)、文化遗产数字孪生服务(Cultural Heritage Services,CHss)、文化遗产孪生数据中心(Cultural Heritage Data Center,CHDC)、数据连接(Connection, CN)。 基于数字孪生的文化遗产数字人文运行模型以文化遗产物理实体、文化遗产数字孪生体、文化遗产数字孪生服务为主要端,三端数据双向连接,汇总于文化遗产数据中心,进而实现运行模型的实时闭环、数据支撑、高保真与交互性三大核心特点。 其运行模型见图3。

图3 基于数字孪生技术的文化遗产数字人文建设运行模型

4.1 文化遗产物理实体

文化遗产物理实体是孪生系统的数据基础,其功能在于提供数据和执行决策。 其中数据由历史数据和现状环境数据两部分组成。 历史数据经由人机集合模式完成收集、清洗、转换、分析等步骤,最终将结构、非结构化数据变成能反映特定领域研究重点的智慧数据,推动数据的开放存取与复用,帮助获得重大见解和洞察,推动文化遗产数字人文领域的前进和变革。 现状环境数据依托高精度传感设备采集并快速传输各类物理量信息以表征文化遗产实时状态。 此外,传感设备还可用于执行反馈,将经由文化遗产数字孪生体仿真模拟试验通过的方案应用于物理实体,以更加安全、高效、节约的方式实施文化遗产保护与利用方案。

4.2 文化遗产数字孪生体

文化遗产数字孪生体是孪生系统的模型基础,包括文化遗产几何模型(Geometry,GV)、物理模型(Physics,PV)、行为模型(Behavior,BV)和规则模型(Rule,RV)四类,共同实现对文化遗产物理实体多时间、空间维度的描述与刻画[4]155-156。 通过对上述四类模型的组装和融合,可形成高准确度和灵敏度的文化遗产历史仿真体、现状仿真体、管理仿真体,实现文化遗产原貌重现,为文化遗产数字人文建设提供新思路。 例如,通过调用文化遗产孪生数据中心存储的文化遗产项目历史数据、现有研究数据等,实现对毁损严重的文化遗产建筑的虚拟重建、对文化遗产所处环境原貌的复现、对文化遗产的异地展示等,打破文化遗产时空界限,使文化遗产真正“活”起来,为文化遗产的数字人文建设提供更多便利。

4.3 文化遗产数字孪生服务

文化遗产数字孪生服务是孪生系统的价值体现,通过对各类数据、算法、仿真、结果进行服务化封装,提供功能性服务(Functional Service,FService)和业务性服务(Business Service,BService)。 功能性服务基于文化遗产数字孪生系统内部各工具组件、模块引擎,支撑数字孪生系统内部功能的运行和实现,是业务性服务实现的前提。 业务性服务以软件、移动应用等形式满足不同领域、不同用户的需求,可根据文化遗产数字人文研究实际需求进行定制,例如创建文化遗产线上公园移动应用,以其为载体平台,实现文化遗产人文特征、历史数据等的可视化呈现,推动“数字孪生+”应用场景在教育、科研、旅游等多领域中的渗透。

4.4 文化遗产孪生数据中心

文化遗产孪生数据中心是孪生系统的驱动核心,包括物理实体数据、数字孪生体数据、数字孪生服务数据、数据连接与处理过程中形成的数据。 其主要功能在于分类、存储各类数据,并在此基础上对数据进行转换、预处理、关联、集成、融合等操作,使信息更加全面与准确,进而推动信息的共享与增值。文化遗产孪生数据中心是孪生系统各功能实现的基石,为多场景下的文化遗产数字人文建设提供数据支持。 例如:在资源组织管理上,文化遗产孪生数据中心为文化遗产智慧数据提供存储空间;在产业化方面,依托文化遗产孪生数据中心创新多样态的线上数字经济,如线上遗产音乐节、文化遗产大讲堂等活动,并探索文化遗产的市场化保护路径,在传承历史文化的同时实现商业变现,让文化遗产的价值最大化;在文化教育维度,通过结合文化遗产孪生数据中心与XR 技术,打造“强在场感+强交互性”的新型学习方式;在遗产保护政策上,文化遗产孪生数据中心通过结构化处理、语义化分析,总结文化遗产政策缺陷,为完善文化遗产政策体系提供洞见;在学术研究方面,文化遗产孪生数据中心通过实时更新文化遗产最新研究成果,并以恰当的方式进行可视化呈现,为研究人员及时获取一手文献提供便利。

4.5 文化遗产数据连接

数据连接是孪生系统的传输核心,帮助孪生系统各组成部分实现互联互通。 文化遗产数据连接功能的正常运行,是保证文化遗产数字孪生系统顺畅运转的必备条件。 其内容包括物理实体和数据中心的连接(CN-PD)、物理实体和数字孪生体的连接(CN-PV)、物理实体和数字孪生服务的连接(CNPS)、数字孪生体与数据中心的连接(CN-VD)、 数据中心与数字孪生服务的连接(CN-SD)、数字孪生体与数字孪生服务的连接(CN-VS)。 其功能可分为四类:①规范各部分双向数据的传输与反馈;②实现对文化遗产物理实体的运行优化与调控;③实现对文化遗产数字孪生体的动态仿真、指令传递;④实现数据中心对数字孪生服务的优化支持[28]。 文化遗产数据连接将文化遗产物理实体、文化遗产数字孪生体、文化遗产数字孪生服务三端连接,最终汇总于文化遗产孪生数据中心,保证文化遗产数字孪生系统通过自循环不断更新完善,进而确保该运行模型的实时保真等效果,使文化遗产数字孪生系统的推广应用成为可能。

5 结语

数字孪生理论及技术具有普适性,以文化遗产数字孪生系统为实践路径,其在文化遗产数字人文项目建设上具有广阔前景。 目前已形成的“数字孪生+文化遗产数字人文”模式,在遗产资源管理、产业发展、文化教育、遗产保护、展览传播、学术研究等领域有着重要的应用。 通过对体系架构的梳理、运行模型的提炼,本文展现了基于数字孪生技术的文化遗产数字孪生系统的实现逻辑及主要功用,回答了数字孪生技术解决文化遗产数字人文建设现存问题的技术路径与底层逻辑,以期从理论和实践层面促进文化遗产的保护、传承与利用。 当然,这一过程仍存在不少问题,如文化遗产利用深度不足、技术迭代升级速度不及预期等,但随着文化遗产保护、传承与利用理念的升级,如持续发展的动态保护理念[29]、线性文化遗产概念[30]等的引入,数字孪生技术必将在文化遗产数字人文建设中发挥更大作用。