中西合璧 自创一格

2024-01-02黄丹麾

黄丹麾

朱曜奎祖籍苏州,出身于艺术世家,他自幼年师从父亲朱士杰以及颜文樑、刘海粟等大师习画,倡导“大美术”理念,是新中国美术教育的重要推动者。他勤于探索和创新,将中国山水意象画与西方写实绘画进行融合,形成独有的中西合璧式美学风范。作为中国当代著名艺术家和杰出的美术教育家、我国少数民族美术教育的奠基者之一、中国民办艺术设计教育的开拓者,朱曜奎的艺术形式多样,在书法、国画、油画、漆画、雕塑、壁画等领域均作出卓越的贡献。下面笔者就对其国画、油画和漆画分别加以剖析。

一、朱曜奎国画作品赏析

朱曜奎先生的国画给人总的感觉是简括、淡泊、雅静、澄明、唯美。他的山水画作品给我的第一印象就是“简”。所谓大道至简,“简”其实就是“大”和“无”。这种审美观念其实源于老庄哲学与禅宗美学。老子认为,“道”作为宇宙本体是一种无形无状的存在,即所谓“无状之状,无象之象”[1]。艺术创造活动是对宇宙万物的审美体察,是语言概念和知识形式所无法涵盖的,是对一般语言概念和一般知识形式的超越,所以,艺术是妙不可言的。老子关于宇宙本体超验的思想对中国书画美学的影响很大。宇宙本体超验思想的核心观点,是主张人能超越感觉和理性而直接认识真理,强调超然于分析与推理之上的直觉的重要性。唐代张怀瓘在《书议》中说:“言象不测其存亡……理不可尽之于词,妙不可穷之于笔。”[2]在张怀瓘看来,“言”“象”“笔”属于形式美的范畴,这是艺术的“语言”,但是“理”“妙”则是对艺术的超验性质(这与宇宙本体息息相关)的很好说明,即艺术之理和艺术之妙在艺术语言和笔墨技巧之外,即“理”与“妙”生于象外,这与老子的“道常无名”异曲同工。

朱先生的山水画创作,无论是笔墨、构图,还是设色、意境,都追求一种高度的简括,力避“叠床架屋”式的繁雜。其山水画作品可谓“惜墨如金”“惜色如金”,艺术家的这种概括能力和锤炼本领,使他的“笔墨”与“设色”能够“以一当十”,在极简的笔墨和设色中展示无限的心象。谈到疏简这一绘画美学风格,马上会让人想到南宋的梁楷,明代的陈淳、徐渭,明末清初的八大山人、石涛以及近现代的齐白石,这些大家肯定对朱曜奎先生简括风格的形成具有极大的启发意义。

《碧水彩云天》是一幅横向构图的山水画作品,作者以简洁之笔墨描绘蓝天、白云、碧水和林木,概括化的树木与倒映于河水之中的倩影形成虚实对比。一位渔民站于小船之上正在撒网捕鱼,画家以三角形勾勒小船,以椭圆形绘制渔网,渔网与水中的倒影亦构成虚实相生的关系,撒网捕鱼这一情形与天空、林木、碧水形成一动一静之对比,给人以流连忘返的山泉之乐。

朱曜奎先生的山水画作品给我的第二印象就是“淡”。“淡”作为中国古典艺术的美学范畴,最早来源于老庄。所谓“淡”,就是素朴、恬淡。恬淡就是大美、至美,是一种由宇宙本体“道”所显示出来的朴素、自然、恬然之美,即天地之美。老庄之后,推崇“淡”境者甚众。宋代的欧阳修在《六一跋画·试笔》中云:“萧条淡泊,此难画之意。画者得之,览者未必识也。故飞走迟速,意近之物易见,而闲和严静,趣远之心难形。若乃高下向背,远近重复,此画工之艺耳,非精鉴之事也。”[3]在明代董其昌看来,“平淡”是一种崇高的审美理想,这种风格正是从“清旷”“淡然”的情怀中生发出来。

朱曜奎先生的山水画作品之“淡”体现在画家所营造的缥缈朦胧、若隐若现之境界,给人以“雾里看花”之感。他的山水画无论是笔墨还是设色,总有一种“水中观月”的审美效果。比如《秋山云居》这幅山水画作品中的远山、云雾、群雁,均以淡墨写出,呈现给观者的是天高云淡、虚无邈远之意境,这与近景的林木、房舍形成鲜明的虚实对比,给人以“可居可游”之美感。

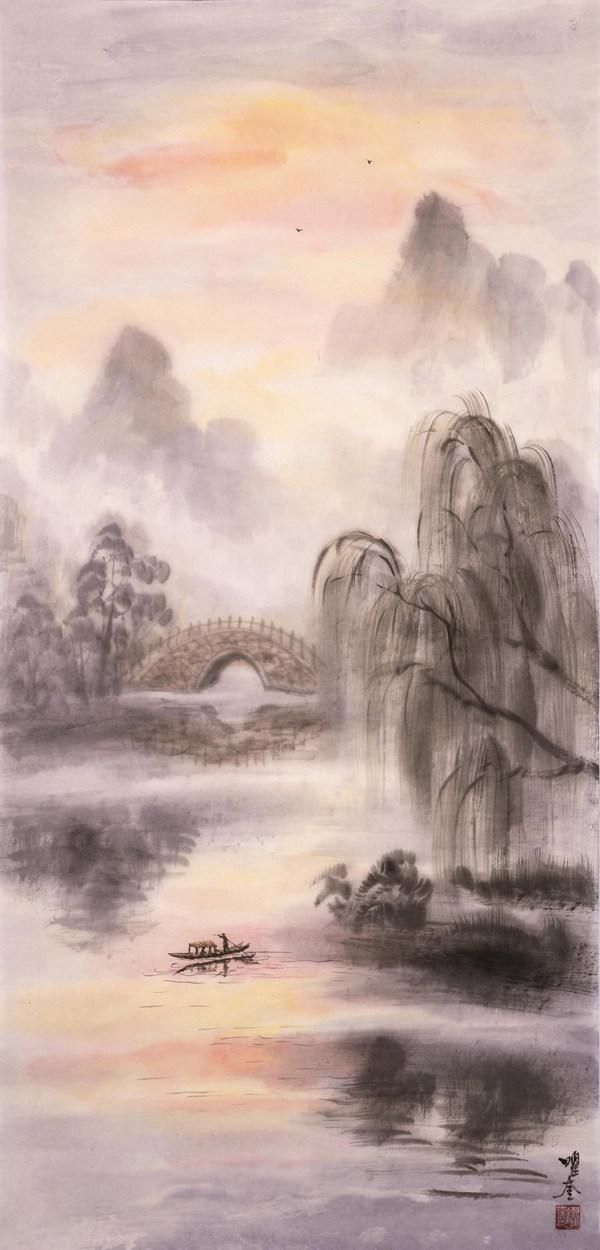

朱曜奎先生的山水画作品给我的第三印象就是“明”。此处的“明”就是澄明之境,亦有宗炳所说的“澄怀味象”和佛家所谓“澄怀观道”之意,具体来说就是黄宾虹所推崇的“华滋”,按照黄宾虹的说法,“宿雨初收,晓烟未泮,是谓华滋。”[4]朱曜奎先生将中国画中的“以色貌色”“随类赋彩”色彩原则与西画的光色美学予以结合,形成一种澄明华滋之绘画境界。《金光染春山》描绘夕阳西下的金色阳光洒满山石、林木与河水,林木与其倒影构成虚实相生之关系,渔民划船之场景及其倒影与山林、河水形成动静对比。作者将西画中的光色效果与中国画的色彩晕染相统一,形成中西合璧之图式,逸笔草草的灵动笔墨和西方画的瑰丽光色遥相呼应,这与印象派大师莫奈的名作《日出·印象》具有异曲同工之妙。

朱曜奎先生的山水画作品给笔者的第四印象就是“合”。朱先生除了将中国画的色彩渲染与西方画色彩的明暗、冷暖对接之外,还将中国画多点透视的平面性与西方画的焦点透视所显现的立体感相统一。《柳烟春溪》中的拱桥、渔船与《秋山云居》《水畔人家》中的房舍都明显地将西式素描、速写引入中国画的笔墨表现之中,做到以西润中,中西互补,至此打破中西绘画的壁垒与沟壑。

二、朱曜奎油画作品评鉴

朱曜奎先生在油画创作方面亦有很深的造诣,如果说朱先生的国画借鉴西方画的光色效果和焦点透视,那么他的油画则明显汲取中国画的美学原则。比如,其油画采用中国画的多点透视原则,那就是“步步移”“面面观”,消解西方油画的焦点透视,改变画面往往只有一个中心的构图方式,也打破西方画的立体感与空间性,代之以平面化的表现方式,有些作品常常化空间为平面,化平面为线条,强调虚实对比与开合聚散。

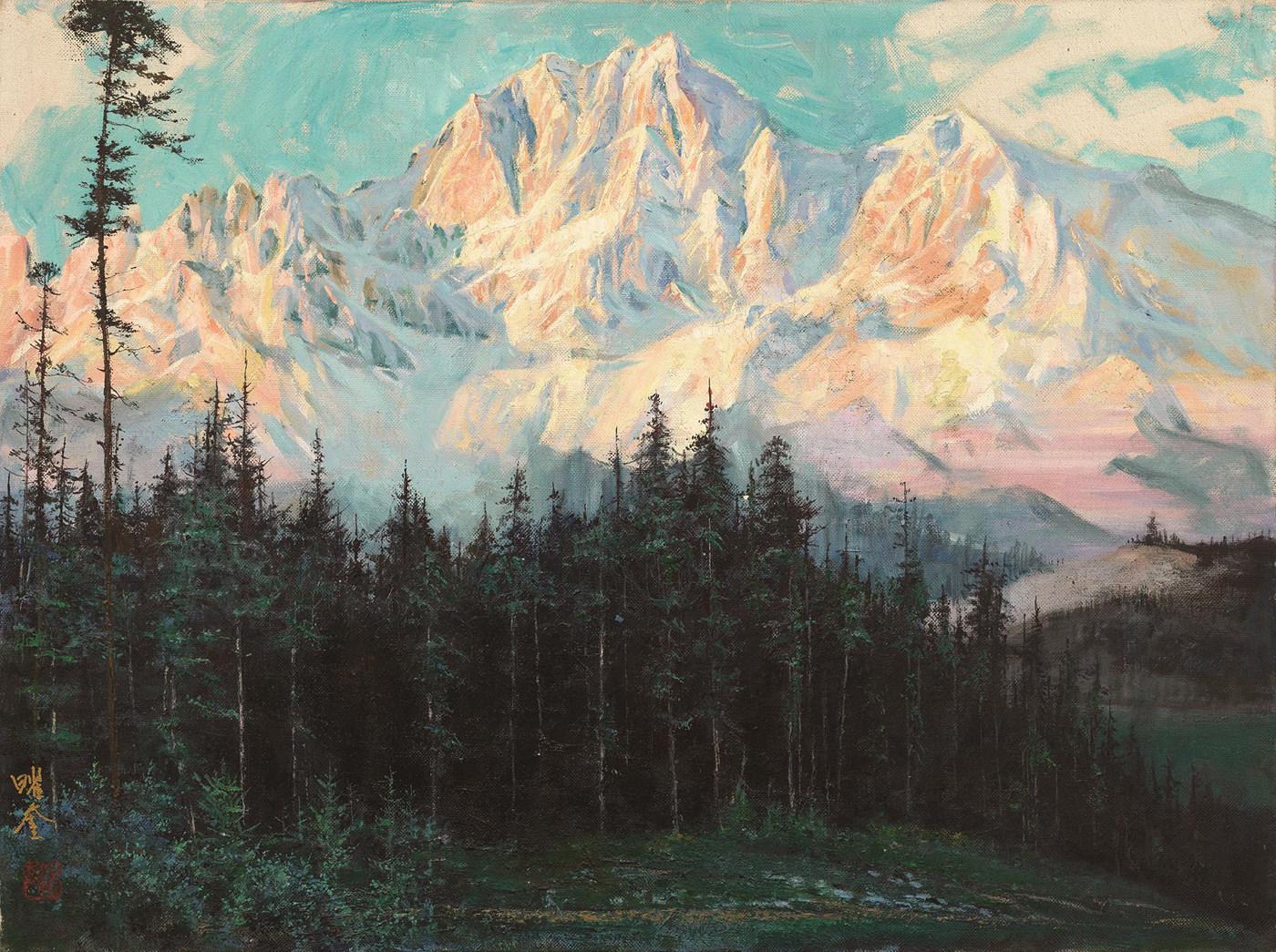

《春天即将来临》采用多视点的构图方式,以平面化语言绘制远山,以线条来描画树木,将中国画远虚近实以及虚实对比的绘画技巧引入油画创作之中,将油画的笔触、肌理和中国画的笔性、皴法有机贯通,看似西方风景画,实则就是中国山水画的西方化或油画化。

《黄河咆哮》将油画颜彩进行写意化实验,黄色的波涛和白色的水汽相互激荡于颇具构成感的石崖之上,仿佛一首“黄河大合唱”,具有澎湃的声音感和音乐感,油画作品仿佛幻化为中国的大写意泼彩画,作者将中国画的艺术理念注入油画创作之中,显示出其油画民族化的审美胆识。

《江南之春》以浅淡的蓝色和绿色为主调,写意化地描绘江南的春色,绿树成荫,杨柳依依,盛开的白花、一望无际的绿荫与它们的倩影形成虚实对比,两只野鸭飞快地游走在水面之上,与绿色的树木、草坪形成动静对比。一位艄公头遮黄伞,手持烟斗,正在悠闲地吸烟、观景,给人以一片春色满眼绿的意境与情韵,宛若一幅中国青绿山水图卷展现于读者眼前。该作采用平涂手法描绘景物,倒垂的杨柳凸现出中国画特有的线条之美,

至此,中西两种艺术水乳交融地合为一体。

《深秋》的近景以较为写实的手法与具象造型方式刻画五棵白桦树,再以点彩式的写意笔触描绘植物与鲜花,远景则以桔黄色彩绘制河水,复用银灰色彩描画荷花及其倒影,林中甬路呈“S”型构图,颇有中国山水画的意境与情趣,作者的宗旨还是要打造中西合璧式美学图像,以此实现西方油画的民族化与中国化。

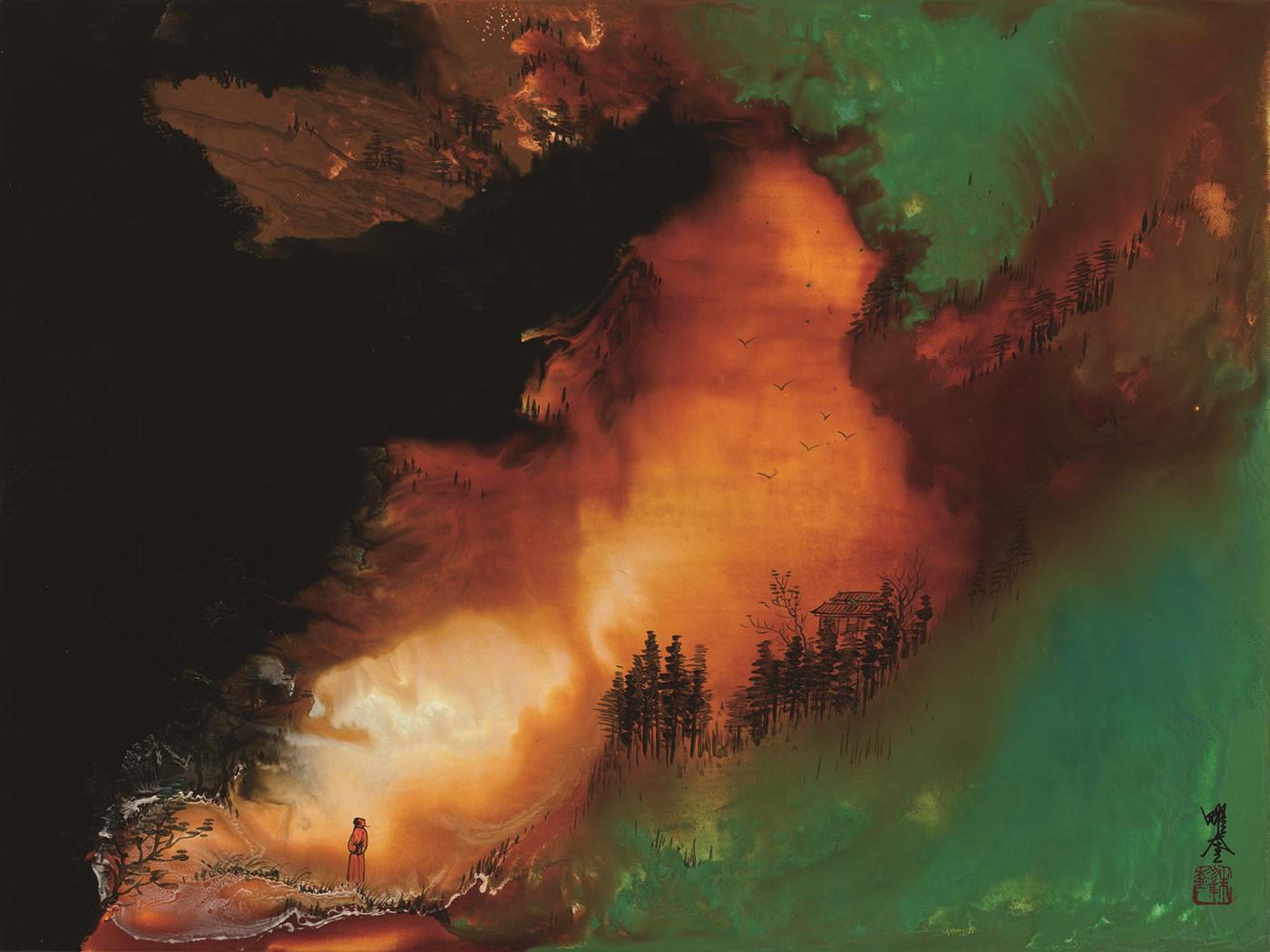

《红山微云》描画黄昏时节,万丈晚霞映照山峰、微云浮动游走天際之景的壮美场面,全画被分为三个部分,远景以中国画的写意手法描绘远方蓝色和橘黄相间的天空,中景以浅蓝与深红刻画左侧的山脉,再以金红色塑造右侧的山峰,两组山石成“人”字形排列,近景以橘黄描写蜿蜒的山路和翠绿的草木。尤为有趣的是近景的山路也呈“人”字形,这与中景的山脉形成呼应之势。山石的刻画有意消解焦点透视,而是以颇具中国画特色的多点透视取而代之,从而减弱立体感与空间性,进而突出平面感。当然,画家没有完全放弃立体性,而是将平面化与空间性有机统一,实现中西合璧与双向互补,总的来说,此幅作品色彩较为鲜艳,但是画家描绘山石草木的目的不是为了风景而风景,而是通过山林、草木营造主观化的意境,这种意境融阳刚与婉约于一体,铸苍茫与明艳于一炉,确实是风景油画中的精品。

《黄龙远眺》以写意化的笔法和色彩描绘远景中淡蓝色的天空与灰黄相间的群山,再以较为写实的手法刻画深绿色的林木,二者形成鲜明的虚实对比以及色彩的浓淡变化,给人以澄明与苍郁并存的审美境界。

《山河春》以虚淡的色调刻画天空和远山,再以较为浓重的色彩描写中景的山脉,二者形成虚实对比,中景是一片开阔的草地和低矮的树木,构成平远、宁静的画意,近景则是平缓的河水,这与草地、林木形成动静对比,该幅作品设色淡雅,造型以平涂为主,颇具东方水墨画的意境之美。

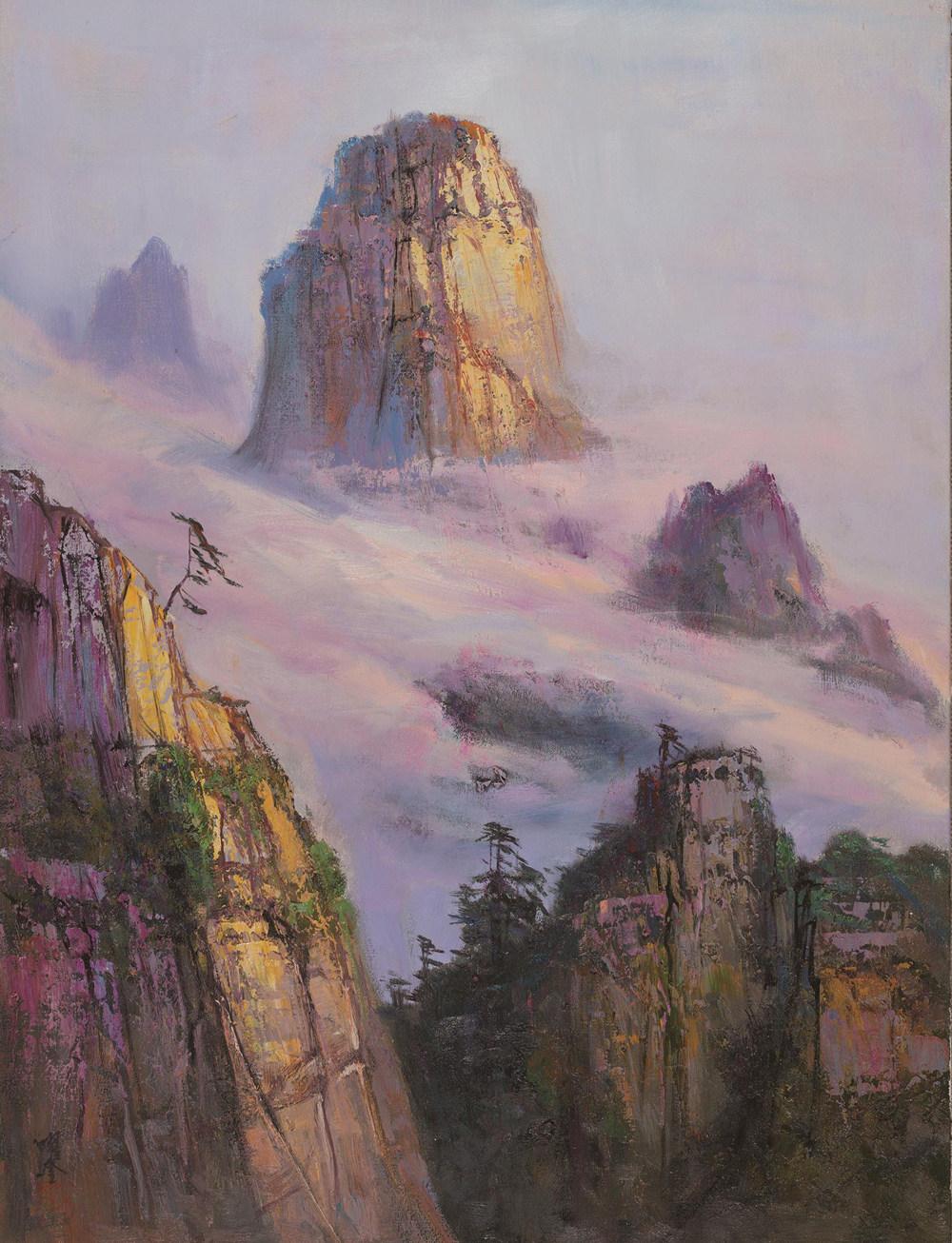

《黄山不老松》以黄色为主色调描绘黄山风光,作品题为《黄山不老松》,但是作者并没有以黄山的松树为画面的主体,而是以黄山的山峦为主要景观,松树只是被零星地一笔带过,这种立意本身就不落窠臼,别具匠心,给观者以耳目一新之感。油画家没有按常规将山脉予以远虚近实的处理,而是不论远近,一律将视点并置拉近,形成较为强烈的视觉冲击力,为了避免如此画山而产生过于坚硬单调的弊端,画家又以涌动的淡紫色流云穿梭于群山之间,以此构成虚实和动静的对比,由此,一幅美轮美奂的风景画油然而生。

《盛开的季节》仍以颇为写意的笔触和色彩描画山脉,几簇斑斓的鲜花从斜刺里横空出世,两只小舟横卧水中。这幅风景油画采用中国花鸟画的“折枝”构图法,色彩洒脱,除了绿色比较浓烈之外,其他的色调均比较淡雅,此作不论是构图还是色彩、笔触、肌理都借鉴中国传统花鸟画的画法,可谓以西润中,中西融会,作者打破中西绘画的壁垒,实现二者的完美统一。

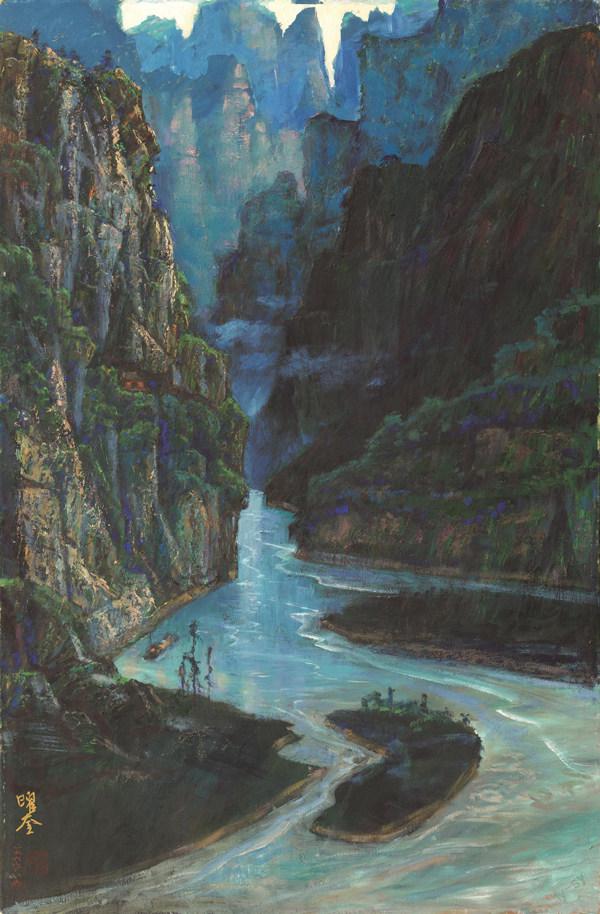

《峡江船影》以两山夹一江的险峻构图描写一只小船顺江而下,远山较为虚淡,近山较为写实,虽为油画,但是借鉴中国山水画的技法,色彩与笔触颇为写意,具有强烈的表现性,树木的处理更为逸笔草草,表现出中国山水画特有的气韵与意境。

《夏日》还是以比较写意的笔法与色彩描绘夏日笼罩下的树木、河流、飞鸟,在浓淡、虚实、动静之间表现夏天郁郁葱葱、昂扬向上的意趣。

《艳阳秋色》先以较为写实的造型刻画树干,再以颇为写意的笔触描绘枝叶,密林深处,一位农夫赶着负重的毛驴行走其间,一幅色彩浓郁的田园风景画展示于观者面前,不禁让人顿生流连忘返之感。

《遠山青林》以金黄色描绘远山,再以绿色刻画林木、田野,二者之间是一条波光粼粼的河流,画面有着盎然的生机与开阔的意境。

《远山耸立》以较为写实的造型描绘山峰,以颇为写意的手法刻画云气,二者形成虚实对比,给人以邈远雄浑的气势与意境。

《长城脚下》以比较粗犷的笔触与肌理描画山峰,蜿蜒绵长的长城穿梭其中,颇具雄伟壮观之气势,近景中的高架桥和行驶中的高铁使作品颇具当代感。

《中国》以中国团扇的形式描写山巅中的万里长城,咫尺之间,却给人以气势磅礴、阳刚大气之感。

《紫金飞瀑》以虚淡的色彩刻画远山,再以鲜艳的金红色描绘中景的山脉,一条瀑布飞流直下,和群山形成动静对比,作者将中国山水画的意境与西方风景画合而为一,突显出作者将油画民族化的勇气与胆识。

三、朱曜奎漆画作品解读

狭义的漆画是指以大漆为主要材料的绘画。广义的漆画是指一切运用漆性物质予以创作的绘画。漆画具有绘画和工艺的双重属性。它既是艺术品,又是和人民生活密切相关的实用装饰品,并成为壁饰、屏风和壁画等画种的重要表现形式。漆画的材料多种多样,除了漆之外,还有金、银、铅、锡以及蛋壳、贝壳、石片、木片等。入漆颜料除银朱之外,还有石黄、钛白、钛青蓝、钛青绿等。漆画的技法丰富多样,依据其技法不同,漆画又可被分成变涂、堆塑、磨绘、刻填、镶嵌、描绘、罩染、髹涂等八种。

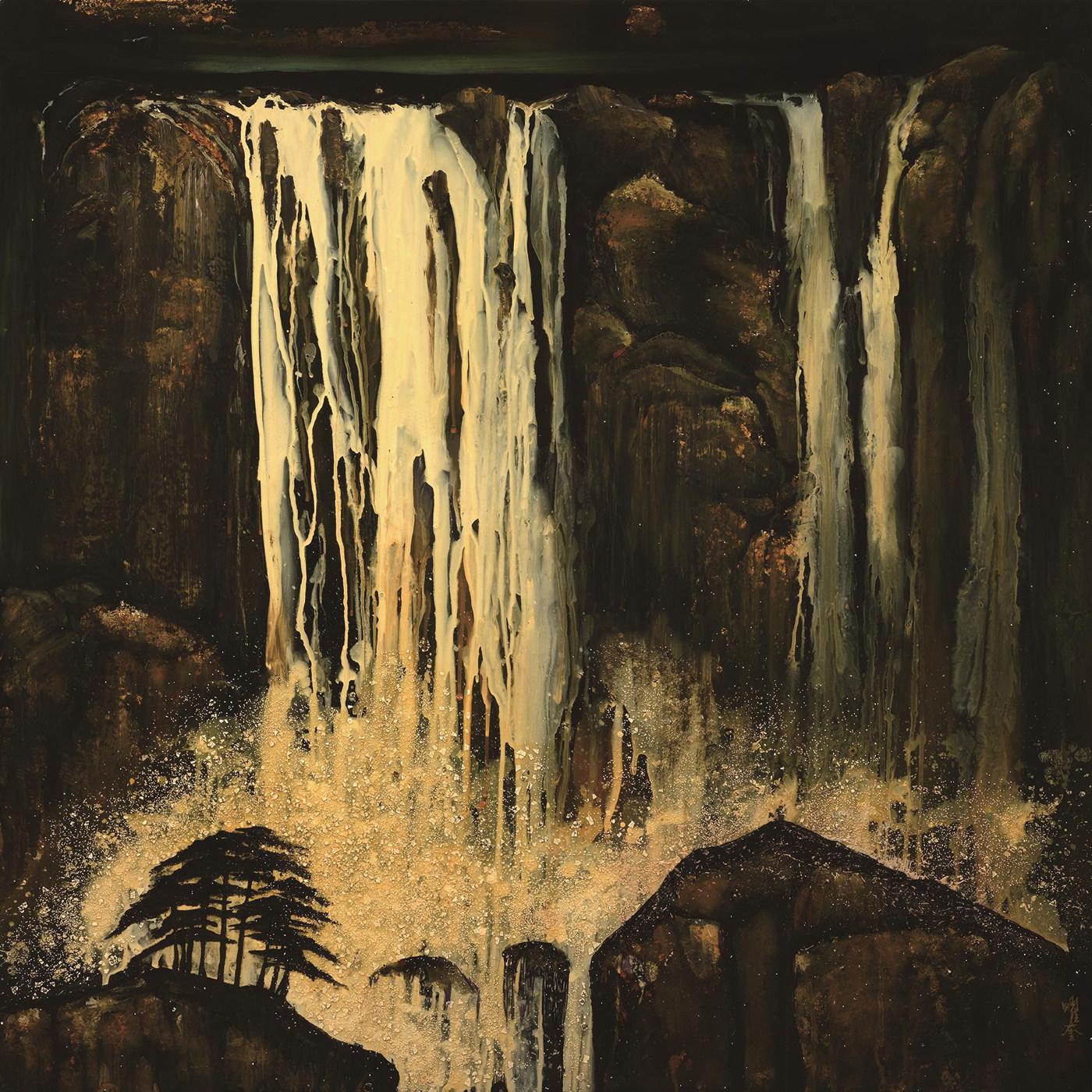

朱曜奎先生的漆画作品以漂流漆(泼漆)为主要手法,色彩鲜艳流畅,颇具写意感,他将中国画的泼彩技法与漆画工艺手法有机结合,既有漆画的材质美,又有中国山水画和花鸟画的生动气韵。《飞流翠玉》描绘瀑布从高山上倾泻而下,不由让人想起李白《望庐山瀑布》中“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的意境之美。山石的刻画颇有结构感,水流激荡,气势磅礴,将漆画的工艺手段与中国山水画的意趣予以对接,色彩明艳,动势强烈,节奏欢快,光感突出,宛如一幅美妙的中国山水画跃然眼前,给人以炫目的视觉冲击。

《繁英璨璨》采用中国花鸟画的“折枝”构图法和写意语言,描绘腊梅花团锦簇、繁花盛开的美景,橙黄的色彩饱满充盈,与黑色的背景构成明暗、冷暖的对比,虽为漆画,但更有中国花鸟画的情趣和意境,表现出梅花傲霜斗雪的高尚风范。

《冷翠凝香》以较为偏冷的黑色调为背景,再以偏暖色调的淡黄和淡红描画亭亭玉立的荷藕,二者形成鲜明的对比,色彩很有写意感,呈现出幻化、朦胧的审美氛围。

四、总 述

中西绘画本来有着泾渭分明的界限,但是时至19世纪末20世纪初,两种艺术形式开始正面交锋,其结果是双方都以对方为突破自己瓶颈的锐器。西方自印象派以来开始将中国艺术的“写意性”吸纳其中,并演变为声势浩大的现代艺术运动;中国则正好相反,将西方艺术的“写实性”予以接受,形成写实主义艺术。二者的不断渗透、融合,彼此对接、互补,结束中西艺术相轻的局面,中西两种艺术开始逆向交汇,并最终不可分割地纠缠在一起,这正是艺术“正”“反”“合”规律的具体体现。

在历史上,最早进行“中西合璧”试验的,是来到中国的洋画师郎世宁、艾启蒙、王致诚、安德义等外国画家。较早地主张以西式画法对中国画进行变革的当属康有为。“五四”新文化的“总司令”陈独秀明确提出“美术革命”的主张。较早进行“国画西化”实践的中国艺术家始于“岭南画派”,其代表人物是高剑父、高奇峰兄弟和陈树人。岭南画派的艺术主张和艺术实践启发锐意革新的徐悲鸿和林风眠。“国画西化”作为一种国画创作路向始终没有停止,蒋兆和、李可染、吴冠中、田黎明等艺术家继承前人的衣钵,继续探索国画与西画如何进一步融合、共生,进而将中西两种绘画体系中各自具有的优势加以整合,创造出既具有民族特色又有世界影响力的国画艺术。

“中西融合”作为中国画的发展模式,从它产生的那天起就饱受争议。邹一桂、陈师曾、金城、潘天寿等人,都曾对“中西合璧”这一路向进行过批判和反思,就目前来看,它仍处于一个有待于进一步探索的阶段。中西绘画作为两种截然不同的创作体系,有着本质的区别。西方写实绘画是以焦点透视法和科学理性精神为依托,中国传统绘画则以“步步移”“面面观”等多点透视法与主体内在情致为依据。西方古典油画以透视、明暗、结构、光影等相对科学的手段对物象进行摹仿;传统中国画则通过以大觀小、线描(白描)等笔墨形式描绘对象。从一定程度上说,抛弃传统中国画的笔墨程式、气韵意趣也就扔掉中国画的最高成就,这也是近现代中国画“中西合璧”模式所面临的一大难题。近现代中国画“中西合璧”倾向,长期以来存在着写意笔墨与写实造型之间的矛盾,当写意笔墨与写实造型融合时,就表现为二者的互为消长和制约;当用笔墨描绘精确的写实造型时,笔墨就降格为媒介材料,它的自由发挥就受到极大的束缚;当画家企图在笔墨中融进写意精神时,写实造型的准确性就难以完成。这就是“中西合璧”模式所表现出来的两难处境或二律背反。

实际上,“中西合璧”是一条极为冒险的取向,稍有不慎,就会走入“非中非西”、两面都不讨好的艰难境地。所以,“中西合璧”是一个远未完成的艺术课题,而不是一个一劳永逸的范畴。作为一种创新模式,我们认为“中西合璧”必须做到以下几点:

其一,“中西合璧”必须是以中国画为“体”,以西画为“用”,决不能本末倒置或平均使用力量。

其二,“中西合璧”不是简单的“中国画”加“西洋画”,而是以中国画的文化、审美精神为核心,适当地吸收西洋画的艺术技巧,将二者有机地融合为一体。

其三,西方自印象派以来,也开始注重“写意”与“表现”,随着改革开放的深入,中西文化艺术的交流、互渗已成为不争的事实。换言之,中西艺术的“合璧”在目前获得优越的客观条件,这对于“中西合璧”的艺术实践无疑是一个十分有利的环境。

虽然“中西合璧”型画家在实践中出现了种种问题,但毕竟为绘画的创新树立了一个有价值的学术参照系,而且也取得了一定的成果,这说明它仍具有巨大的潜力可挖,这对于国画的创新无疑具有积极的意义和深远的影响。

朱曜奎先生的“中西合璧”之路的价值,在于以中国文化和中国美学精神为核心,秉持的是“中学为体,西学为用”的辩证美学观,他以自己的艺术实践为“中西合璧”这一美学路径奉献了自己个性化的答案,从目前的结果上看比较令学术界满意。我们由衷希望他砥砺奋进,勇毅前行,在未来的艺术道路上取得更为丰硕的成果。

参考文献:

[1][东周]老子.道德经·十三章[M].陈忠,译评.长春:吉林文史出版社,1999:25.

[2]樊波.中国书画美学史纲[M].长春:吉林美术出版社,1998:34.

[3]俞剑华,编著.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,1998:42.

[4]周积寅,史金城.近现代中国画大师谈艺录[M].长春:吉林美术出版社,1998:32.

作者单位:中国美术馆