爆火科研事件的传播机制分析:以室温超导体LK-99为例

2024-01-02乔笑斐卢俊先

乔笑斐 卢俊先

2023年7月22日,韩国学者李石培、金智勋和权英完在arXiv网站上刊登了一篇题为“第一个室温常压超导体”的论文[1],作者宣称合成了世界上首个室温常压超导体LK-99,用临界温度、零电阻率、临界电流、临界磁场和迈斯纳效应证明了LK-99的超导性,并于文末介绍了制备LK-99的标准过程,还公布了一段展示LK-99半悬浮现象的视频。这篇论文起初在科研圈并没有受到重视,而中国互联网社媒对它的持续关注却掀起了全世界各个科研机构复现LK-99的热潮以及辨别其真伪的全民大讨论,其动向发展甚至还影响到了相关产业金融市场的波动,成为近些年来轰动一时的科研事件。LK-99能火爆出圈的原因值得我们的关注。

DIY式实验

与以往建制化的科学实验不同,LK-99可以称得上是一次DIY式的实验[2]。所谓的DIY是“Do It Yourself”的缩写,意为在没有专业培训或协助的情况下进行自主手工制作,具有简易化、个性化、多样化等现代特征。

LK-99的制备完全符合DIY的概念。在简易化方面,其材料的易制取性和制备步骤的简易性使得很多国家的科研机构都能开展相关的实验,如中国的东南大学、北京大学等机构,以及美国阿贡国家实验室、印度国家物理实验室、德国马克斯·普朗克研究所都开展了相应的实验复现。一些热门网站(如B站、知乎、推特)上的视频博主也纷纷参与其中。这种实验上的简易化对实验验证基数的扩展十分有利:其一是范围的下探,无需顶尖的科研配置条件,LK-99接纳了更大范围的研究者,甚至某些条件较好的中学实验室也可以进行相应的制备;其二是时间成本付出较少,整个实验验证所花费的时间基本在一周之内,这对于尚有其他科研任务的实验团队来说是十分友好的。

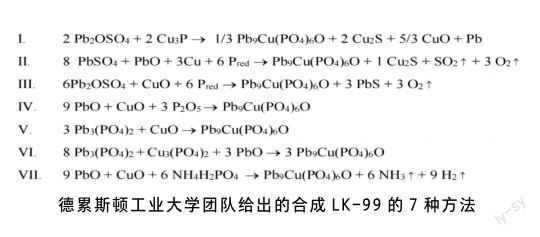

对于DIY所倡导的个性化,LK-99实验也有所体现。虽然作者言明了实验的步骤与方法,但是对于具体的过程并没有加以描述,而这一模糊性就会增加实验的复现难度,不过好在论文中给出了LK-99具体的化学方程式Pb10-XCuX(PO4)6O。作者也承认论文本身存在缺陷,而这种不完备与制备方式的非唯一性造成了个性化实验的趋势。各个实验团队可以尝试其他的制作方法,例如德国的德累斯顿工业大学就给出了7种合成LK-99的方法[3];兰州大学也提出了提升LK-99的质量的方法[4];此外,也有美国团队采用了现阶段科学验证中新出现的计算模拟研究路径[5]。个性化的验证能给予各个研究者更高的自由度,他们可以按照其预设想法去设计实验,实验的宽容度也因此得到进一步的增强。在这种状况下,实验结果的多样性是显而易见的,甚至同一实验室也会形成多个不同的结果,如印度国家物理实验室的三次实验均未观察到任何超导现象,却最终合成了具有一定抗磁性的材料,并展示在脸书上;而东南大学则正好相反,其团队先给出积极的结果——在110K、常压条件下观察到了零电阻,随后在新论文中又声称没有观测到超导现象。这种多样性激发了互联网上如此丰富多彩的真伪辩论,话题热度也呈现直线飙升的状态。

科学研究的“减重”

在大科学时代,科学研究的门槛大大提高,而LK-99实验则完成了“科学上的自我减重”,这可以从实验上的减重和观众理解上的减重两个方面来理解。

由巴丁(J. Bardeen)、库珀(L. Cooper)、施里弗(J. Schrieffer)提出的BCS理论是目前公认能较好地解释超导的理论。该理论认为电子可以在低温下组合成对,在没有阻力的情况下穿过超导体。但这一理论尚不能回答一些问题。所以对于室温超导体,人们现阶段更为重视的问题不是它为什么存在,而是它是否存在,这恰好是工程学或实验科学可以解决的问题,因为临界温度下的迈斯纳效应和零电阻可以作为判定依据。在验证LK-99时,最为重要的步骤其实就两步,一个是“做出来”,一个是“测出来”,从而避免了因理论的问题而裹足不前。在“做出来”方面,LK-99拥有相当简洁的实验要求和极大的宽容度。而在“测出来”方面,样品的大小和纯度等因素可能会影响测量的结果,不过好在测量方法较为固定,如测量零电阻可以使用四探针法、测量迈斯纳效应可以使用磁悬浮等。由此,LK-99具备理论、实验和检验方法的三重减重,为它在科研圈中的热度奠定了基础。

同时,其极低的理解门槛也进一步拓宽了受众范围。要想让非专业人員理解科学信息,必须删繁就简,只保留核心概念。任何复杂的理论到了公众层面上都必须进行自我的减重,否则在民众中间行之不远。而LK-99刚出现便已经完成了自我的减重,普通的中学生也能理解其实验程序,更重要的是作者还附上了相应的悬浮视频,这种可视化效果极大地放宽了对于专业知识储备的要求,因而可以在各大视频网站疯狂流转,吸引了一大批民众对于LK-99的关注。

很明显这次的LK-99事件是利用即时性工具(网络)完成传播的。而这种热点事件的传播一般会遵循所谓的就近原则,即本国热度上升到一定程度之后才会通过即时性媒介向国外进行转移,最后实现科学传播上的“热力学平衡”。但LK-99事件的传播却反其道而行之,形成了先远后近的传播路径,即在中国互联网上发酵之后才反向输出到国外——这正是让LK-99火热起来的关键因素,因为此前的超导乌龙事件刚刚落下帷幕,国外对LK-99并不怎么在意,倘若没有中国互联网的持续关注,其结局大概率是石沉大海。

从传播速率和影响范围来看,LK-99在中国的传播堪称是“病毒式”的,知乎上名为“室温超导要来了”的话题拥有将近6.5亿次的浏览,超过22.6万的讨论,并且多次霸榜头版头条,这对于一个科技事件来说是绝无仅有的。那么是什么原因造就了这异常火爆的局面呢?

时代的红利

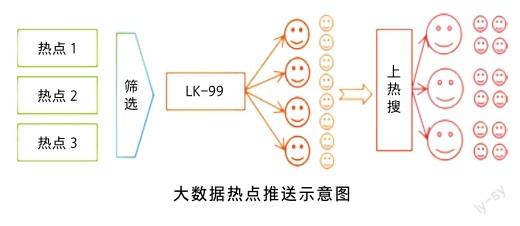

首先,LK-99享受到了“时代的红利”:大数据浪潮的推动。随着互联网基础设施的进一步完善与智能手机的普及,活跃在互联网的中国网民数量呈现井喷式的增长,流量经济应运而生,由此各家软件企业争相以大数据为手段抢占流量,在此背景下LK-99便成为了“风口上的猪”。

这些软件公司深谙只有劲爆的话题才能引来更多的流量,而“第一种室温常压超导体”正好符合他们的要求,但还需要互联网公司推一把,这时大数据的作用就显现出来了:首先是大范围的精准推送,让热点信息接触到对此感兴趣的网民,网民在接受信息之后或评论或转发,由此成为一个“中继站”将信息传播范围进一步扩大,这个热点信息就会完成流量的堆叠冲上热搜榜,于是受众也进一步扩大,当这个流量蛋糕足够大的时候,就会吸引一些拥有众多受众的大V参与进来,从而产生一传十、十传百的爆发式传播。LK-99就这样成为了话题明星。

对话模型

当然没有网民的自参与,大数据引导下的话题推高只会成为无源之水、无本之木。这里就涉及科学传播模型的问题。北京大学刘华杰总结出了三种科学传播的模型[6]:(1)中心广播模型——自上而下式,(2)欠缺模型——自上而下教育式,(3)对话模型——公民接受教育并参与科学事物,强调“知”与“质疑”。显然LK-99事件属于对话或者反思模型——正是民众对这一科学事件的参与才引起了科学界的重新关注。那为何这次民众的参与度如此之高呢?根源在于现阶段的民众完成了从看客到见证者的自我转换,这与后疫情时代全球经济复苏乏力,就业形势严峻的现状密切相关,而LK-99的出现给民众带来了希望的曙光,因为其一旦被证实为真,就可能会引发第四次工业革命,由此也会带来民众生活水平的又一次提升。另需注意的一点是,民众的这种自我转换所内含的必要条件是其本身具备一定的基础科学知识,拥有一定的自我反思能力,这就对民众受教育水平提出了硬性指标,而我国的教育基础条件和较高的高等教育普及率已经相对较好地契合了“对话模型”的要求。此外石墨烯的发现也加强了这种希望:谁能想到这种被誉为“黑金”的新材料,其制备过程居然是通过胶带反复粘取得来,在材料科学中,很多新的材料都是在偶然中发现的。而现阶段人们正是希望LK-99能成为和石墨烯一样的“幸运儿”,所以对于LK-99过于简单的合成方法也不置可否。

倘若完整地审视LK-99事件,就会发现其中不仅有各式人物的登场、跌宕起伏的情节,而且形成了“开局—高潮—结尾”的完整故事链条,堪称是科研圈里的年度大戏。这与平时枯燥乏味的科研活动大相径庭,由此也吸引了一大批看官,其热度自然也水涨船高。

科学革命的“预期效应”

符合人们的预期是成功的一半。而LK-99就做到了开局的简单、精炼、吸引人。它的标题足够唬人——第一个常温常压超导体。“第一个”就已经明确了其历史地位,倘若为真,LK-99的诞生就意味着人类进入了科学革命的前夜。而“室温常压超导体”又代表着人类对于超导体的终极幻想:人类目前已经有了数量相当的超导体应用,它们或是高压常温或是低温常压,常温与常压二者几乎不可兼得,但这次爆出的LK-99是在常温常压下呈现出了类似于超导的特性,根据其论文的说法,LK-99在标准大气压下的临界温度居然高达127℃(400.15K)。要知道从1911年超导现象被发现以后,人类用了将近百年的时间才把非高压的超导临界温度从汞的-268℃提升至铜氧化合物的-139.15℃左右。由此可见,LK-99的出现给科研圈带来的震撼无异于原子弹爆炸。

争议事件的助推

作者团队内部的各种操作也为LK-99事件的发展增加了不少看点。首先是关于作者的争议,在7月26日金贤卓便声称7月22日的论文是在未经同意的情况下发表的,随后在7月28日权完英要求arXiv将其论文撤稿,而金贤卓在8月2日表示“权完英教授已被移交给(高丽大学)研究诚信委员会。他将受到惩罚。”当然其中的真相到底如何,还需要等待诚信委员会的结论。但这一通操作无疑吊足了外围“观众”的胃口。

其次是對于专利权的争夺,早在2021年量子能源研究中心便申请了LK-99的专利,但主持LK-99研究项目的高丽大学对此却一无所知。除了量子能源研究中心之外,权完英也被添加为LK-99相关专利的申请人,而作为共同发明人的李石培、金智勋却不见踪影,对此专利行业的一位官员表示:“三位发明人中只有特定一人寻求申请专利权的情况相当罕见。”以上关于专利申请的种种异常则进一步激发了外界对于团队内部相互争夺优先权的联想。

最后,乌龙事件也曾发生在金贤卓身上。他在2004年和2005年发表的两篇论文被认为是成功验证了1949年莫特(N. Mott)提出的“莫特金属绝缘体转移”假说,随后对其成果的报道广泛见刊于多家主流媒体,金贤卓本人也被冠以“杰出的诺贝尔奖候选人”等称号。但随着事件愈演愈烈,2005年9月7日,韩国物理学会凝聚物质物理分科认定其论文重要性未经学界验证,缺乏客观证据,宣告了这场闹剧最终以虎头蛇尾的方式收场。有如此的覆车之鉴,也为LK-99事件增加了诸多猜想和质疑,自然吸引了不少“吃瓜群众”参与到这场讨论中来。

结局还是开始

无论如何,科研人员和民众对于LK-99的最大关注点仍旧在于其是否为真。直至2023年8月7日各国所做的实验仍旧是积极与消极的分庭抗礼。而当时间来到8月8日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心发表论文称LK-99的类超导现象是由杂质硫化亚铜的一级结构相变引起的[7],这就解释了LK-99在特定温度中电阻率陡降以及样品显示出半悬浮的原因。以此为转折点,各国的实验方向开始走向对于硫化亚铜的验证,而到了8月11日,马克斯·普朗克研究所发表论文宣布合成出了LK-99最为纯净的样品并进行测量,最终的结果是LK-99作为室温超导体的可能性被完全排除[8],由此其热度开始急转直下。当然以上的种种否定其实并不能彻底说明作者所制样品不是室温常压超导体,因为就算合成出了相应的晶体,其结构可能也有所不同,所以只有当作者团队将其样品移交至第三方检测机构进行测试之后,真相才能大白于天下。但科学界似乎等不及了,8月16日出现在《自然》(Nature)“新闻”栏目上的一篇题为 “LK-99 不是超导体——科学侦探如何解开这个谜团”的文章宣告了LK-99在学术同行中的社会性死亡并总结了相关的经验教训[9],虽然其本意旨在否定LK-99,但是却恰好开启了LK-99的新生之路,即从实验科学向社会科学的转变,所以关于LK-99的讨论并不会消失,因为它作为一场全民参与的社会学反思才刚刚开始。

LK-99事件的爆火其实是必然的。内植于LK-99本身的DIY实验特性在科研圈与民众圈中完成了科学的减重,为其热度奠定了良好的基础;就外因而言,中文互联网的强势崛起以及庞大的网民数量为LK-99的火爆提供了肥沃的土壤,而这反映了民众对于美好新生活的期待;最后连续剧式的剧情发展也为它引流不小。虽然“第一个室温超导LK-99”极可能最终会被证伪,但是后LK-99时代的反思还是很有必要的。首先,这一事件激发了公众对于科学的兴趣和对于科学事业的关注,这一点是值得肯定的。其次,它可以成为一个经典案例,让我们日后在重大科学事件面前保持理智与实事求是的态度,减免资源浪费。最后,它也提醒广大的科技工作者,科学和民众其实并不矛盾,在做好科研工作的同时,以群众喜闻乐见的方式去展现科学的魅力其实是非常重要的,因为科学本身源自于民,理应也归之于民,见之于民。

[本文相关研究受國家社科基金重大项目“当代量子诠释学研究”(19ZDA038)资助。]

[1]Lee S, Kim J H, Kwon Y W. The First Room-Temperature AmbientPressure Superconductor. https://arxiv.org/abs/2307.12008, 2023-07-22/2023-08-29.

[2]Barber G. Inside the DIY Race to Replicate LK-99. https://www. wired.com/story/inside-the-diy-race-to-replicate-lk-99, 2023-08- 02/2023-08-29.

[3]Thakur G S, Schulze M, Ruck M. On the synthesis methodologies to prepare ‘Pb9Cu(PO4)6O’: phase, composition, magnetic analysis and absence of superconductivity. https://arxiv.org/abs/2308.05776, 2023-08-10/2023-08-29.

[4]Tao K, Chen R, Yang L, Gao J, Xue D, Jia C. The Cu induced ultraflat band in the Pb10-xCux(PO4)6O4 (x=0,0.5). https://arxiv.org/ abs/2308.03218, 2023-08-06/2023-08-29.

[5]Griffin S M. Origin of correlated isolated flat bands in coppersubstituted lead phosphate apatite. https://arxiv.org/abs/2307.16892, 2023-07-31/2023-08-29.

[6]刘华杰. 科学传播的三种模型与三个阶段. 科普研究, 2009, 4(02): 10-18.

[7]Zhu S, Wu W, Li Z, Luo J. First order transition in Pb10-xCux(PO4)6O containing (0.9 [8]Puphal P, Akbar M Y P, Hepting M, Goering E, Isobe M, Nugroho A A, Keimer B. Single crystal synthesis, structure, and magnetism of Pb10-xCux(PO4)6O. https://arxiv.org/abs/2308.06256, 2023-08-11/2023-08-29. [9]Garisto D. LK-99 isn’t a superconductor—how science sleuths solved the mystery. Nature, 2023, 620: 705-706. 关键词:LK-99 室温超导 高热度 机制分析 科学事件 ■