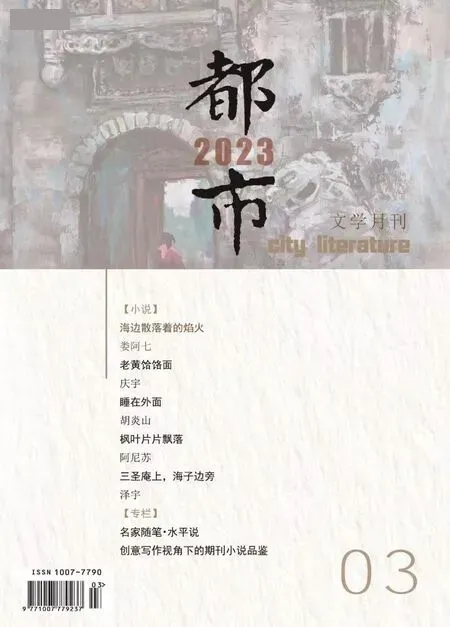

老黄饸饹面

2023-12-31庆宇

文 庆宇

老黄的饸饹面馆开了三十年,可以说是怀城的老字号,可惜近年来客流量持续走低,终于在上个星期,关张了。房租也到期了,店面被别人租了去,还是做饭馆,老黄想把店里的东西盘给人家,人家不要,说要另买重装。

老黄没辙,只好把东西收拾出去,桌椅板凳锅碗瓢盆之类的贱卖给了二手市场和废品收购站。冰柜保鲜柜也卖了,里面的带鱼烧肉排骨丸子腰花白虾牛霖猪后座之类的食材以及蔬菜都用三轮车搬回家来,楼上只有一个冰箱,塞不下,又绝不给谁送,就堆在厨房里。堆过几天,吃了一些,扔得更多,算是处理干净。

饸饹馆开了三十年,最后就只剩下个饸饹床子,在家里厨房台面上摆着,看着像个带操纵杆和齿轮的铁板凳,灰头土脸的,没啥精气神。

闲了一个星期,老黄每天五脊六兽,想想从二十四岁到五十八岁,三十四年,没天大的事,从没歇过。他在屋里来回转悠,客厅卧室厨房阳台,走到哪儿都烟不离手,他老伴红云被熏得受不住,劝他出去走走。

老黄前几天也出去过,楼下不远就是龙潭市场,早年间有个戏台子,现在成了老头老太太的文娱之地。拉琴的、跳舞的、下棋的、打牌的,蛮热闹。老黄去那儿打过几次牌,不由得总要出神,说不上脑子里在想什么,混沌不动。那些打牌的,年纪都不小,胜负欲却不减,他落下几次埋怨,就不再过去了。

心里正发堵,赶上红云叨叨他,老黄就借势撒气,数落红云,天天绣你这破东西,又没人要,绣个什么劲。红云坐在沙发上,手里的活儿没停,挑他一眼,我绣我的,又不碍你事,没嫌你烦就不错了。老黄说,绣出好来没?这么大个事,他们问都不问,都是白眼狼。

红云说,你就是太把自己当回事,不就是饸饹馆不开了,说得跟天塌了似的。孩子们一天天多忙,都围着你转还行?老黄说,他们这是翅膀硬了,忘了自己是这饸饹馆养活过来的。红云说,又抬杠,谁也没说不是这饸饹馆养活过来的,我就不明白了,谁家不养孩子,都像你这样觉得自己有天大的功?老黄张张嘴,扔出句,都没良心。红云放下手里绣的老虎枕头,说,你这人现在怎么这么不讲理呢,混不吝,俩孩子不都问过了吗,说关了挺好。老黄说,什么叫挺好?跟你们说不清,你跟他们一样,没良心。红云说,懒得跟你说,我看你是闲疯了,给你包两亩地种,就什么都好了。老黄说,看你那头发染的,高粱穗子似的,像个什么。红云说,别没事找事,染成什么样我乐意,有话说,没话你就回屋坐着。老黄又点起一根烟。红云说,没完了是不是,把屋熏成什么样了,你嗓子又舒服了是不是?老黄狠吸一口,熏黄了让他们出钱重装,嗓子不舒服了让他们出钱治,都有能耐了吗不是。红云冷嘲,你真该去医院看看,看你犯的什么病。老黄心里咯噔一声,觉得自己好像是得了什么病。他想上网查查,可惜自己手机不是智能的,红云以前提过要给他换,他不让,说不带按键弄块玻璃使不住。红云的倒是智能机,就在她身边的沙发上放着,他又不愿跟她开这个口。

老黄出了门,打算去牛全海诊所。本来想骑三轮,可那三轮瞧着也忒寒碜。不过才放了一周,怎么就毁成了这副样子。原本的红色车身,现在说粉不粉,寡恹恹的,掉漆也严重,好像皮肤皲裂。之前可是不这样,这车年头是长了点,奔五年,可自己是个惜物人,平时打对得好,五年里就只换过一次电瓶,天天蹬着它去买菜从没觉得哪破。老黄想,什么东西都禁不住放,一放就显出破败来了。他摸了摸车身,从口袋里取出一串钥匙,拨拉出个小的来,弯腰打开三轮座椅左下方的工具箱。这工具箱是后加上去的,让修理铺王三麻给焊的,人家没收钱,是饸饹馆常客,说下次吃面给加个丸子就行。

王三麻这后生走了两年还是三年了?老黄记不清了。但想起来还是觉得可惜,多好个后生啊,英年早逝。其实人家王三麻也就比他小五岁,怎么也不该论到后生辈。工具箱打开,老黄拿出最上面叠放整齐的抹布,开始擦车。

变了,放上一周什么都变了,就连落在上面的灰尘他都治不服帖了。得去弄点水。以前不用,但今天不行,用劲擦了好大一会儿,瞧着还是灰呛呛的。弄水就要上楼,老黄不想上楼,他不想看见红云,他气不顺,饸饹面馆没了,红云什么表示都没有,该吃吃,该喝喝,缝着枕头哼着歌,真是没心没肺。那对儿女更是,红云电话里跟他们说到饸饹馆关了时他就在边上留心听着,那俩小崽子说关了挺好。张口就来,关了怎么把他们养这么大,怎么供他们读书,怎么给他们拿彩礼出嫁妆?这就叫吃水忘了挖井人,老黄想到这儿,把抹布向工具箱一扔。准头不够,掉在地上,他指向抹布说,都他妈白眼狼!还是走过去捡了起来,按进工具箱,把盖子用力一扣,想弄出个大声响来,再次失望,毛巾在里面顶着,声音发闷,老黄摇头,顺了下气,上锁,拍了拍老伙计,走着去牛全海诊所。

牛全海是个老中医,把脉准,汤药配得尤其好,有些名气,但老黄去找牛全海也不是看病,是要向他学习。牛全海这几年退了,连本事带诊所都传给了他儿子,自己每天吃吃逛逛,瞧着很是自在惬意。

饸饹馆在的时候,牛全海常过来,能聊,半斤白酒一碗面,一份红烧带鱼加一碟芝麻花生仁,几乎是固定菜式。能坐那儿聊两三个小时,也没固定聊伴,赶上谁算谁,饸饹馆上了年纪的顾客多,差不多都熟。近几年生意不忙,老黄也常跟他坐到一块儿聊,人家话里透着喜庆,眉眼里瞧得出满足。老黄知道自己这病是心病,都是饸饹馆没了的缘故,没药可求,就是想去问问牛全海怎么才能那么舒心,跟人家取取经。

按说他跟牛全海认识也有二十年了,该有个联系方式。可是没有。现在去诊所就是想跟他儿子要个联系方式。俩人只在饸饹馆有交集,在外没打过交道,说到底就是老板跟顾客之间的那种熟悉,年份再久也一样。所以老黄心里还有点打鼓,担心麻烦了人家,再一想,有什么呢,又不求他办什么事。

到了诊所,牛全海果然不在。他儿子正给人抓药,认识老黄,招呼句,叔来啦。他应了声,问,你爸没在?他儿子说,叔你那店怎么不开了?老黄说,开腻了,你爸呢。他儿子说,可惜了叔,你那饸饹面一绝啊,我想着都馋,就没找个传承人,我爸这几天可总念叨呢。

老黄以前见过这孩子,但不知道名字。好多年以前了,好像还在上小学,牛全海常领着他去饸饹馆里,那时候就伶牙俐齿的,跟他爸一样爱说话,去了就没吃过面,都是点鱼香肉丝,让多放木耳。后来长大了,再没见他来过。是,他想,老黄饸饹面,名头还是叫得响的,可现在年轻人不喜欢吃这个。老黄不想听他废话,就说,我找你爸。他儿子说,我爸早就不在诊所啦,也就仗着他有个好儿子,这不,都甩给我了,这会儿指不定哪儿逍遥快活呢,我给你问问?老黄一见这种油嘴滑舌的年轻人就来气,没一点晚辈该有的本分,有说自己的爹仗着自己有个好儿子的吗?还逍遥快活?这都什么词,这小牛,真不像话,也不知牛全海怎么教的。老黄见他要打电话,就说,把你爸号码给我,我自己打。

小牛笑问,叔,我怎么瞧着你这是要找我爸打架啊。老黄说,打什么架,我有事。小牛说,念了啊,一五九,记下没?老黄说,你一下子念完,念完好好给人看病,有个医生的样。小牛说,不耽误,边看诊边聊天,舒缓患者情绪,那才准呢。老黄说,念你的吧。

电话打过去,牛全海一听是老黄,上来就问那面馆怎么说关就关,他连最后一碗面都没吃到。老黄心说这爷俩说话都够飘忽的,多吓人,最后一碗面。他说,你在哪儿呢,我过去找你聊聊。牛全海说,好啊,就“老秦人”凉皮这儿。

刚进“老秦人”,牛全海就招呼他,这儿这儿,来老哥,咱一块儿喝点。老黄摇手。坐下后,他有些不自在,倒不是跟牛全海生分,是这“老秦人”也是怀城老字号,如今生意还红火着,自己感到面上无光。牛全海说,多少喝点。老黄说,真喝不了。牛全海说,来份凉皮。老黄说,刚吃过午饭。牛全海说,我也是吃了来的,凉皮嘛,又不饱人。说着就给老黄叫了一碗。牛全海说,我出去走趟亲戚,回来一看你倒把面馆关了,怎么,不愿意伺候我们了?老黄说,没有,老了,干不动了。牛全海说,不干了挺好,别总想着挣钱,挣不够。老黄说,是,就是冷不丁不干了,不大适应。牛全海说,看出来了,操劳命。老黄应,是啊。又说,我看你一直挺舒心的,我就不行,心里空得慌,在家待着上火,看谁都来气。牛全海说,不能闷在家里,容易闷出病来,这样,我领你逛逛,你就知道怎么消遣了。老黄说,好啊,我找你就是这个意思。牛全海说,吃,吃完咱就去,看看花鸟鱼虫,那家有条罗汉,别提多漂亮了。老黄挑一口凉皮,说,明天行不行,我回去准备准备。牛全海说,有什么好准备的,又不是让你去钓鱼,是观赏,就那种小金鱼。老黄说,这都下午了,明天吧。牛全海说,下午怎么了,下午有事?老黄笑了说,我那个三轮,漆脱了,下午趁空刷刷。牛全海说,闲得,刷它干吗,想卖个好价钱?老黄心说卖的话还刷它干吗。他笑着说,嗯,刷完了好卖。

回去,三轮没刷,楼也没上,老黄在小区里转了几圈,提不起什么心思。明天也不准备去找牛全海了,花鸟鱼虫,有什么好看,没意思,什么都没意思。后来他骑上三轮,出了小区,不知往哪儿去,开着开着就到了以前的饸饹面馆。

门牌还没拆,门开着,里面应该在装修,玻璃上一层灰。老黄犹豫了下,停好车,走回一段,想从门里往进照照。到门前,干脆直接走了进去。是在装修,店中间起出个曲别针形状的台子,三个人正在安台面,没人说话。老黄说,忙着呐。一个人说,快了,今天能干完。老黄说,这是安什么,吧台?那个人说,上面放旋转小火锅啊,又说,你是谁?老黄笑说,我谁也不是,路过看看。那人跟他们的人说,我还以为是老板他爹,要么是房东。一个人说,老黄,这饸饹面馆就是他开的。老黄笑了笑,心想他们还要问他啥,觉得有点烦,还有点惭愧,结果他们说起明天该去哪里干活的事,他心里更不是滋味。

他想要说点什么,站在那儿,张张嘴,一转身走掉了,一旦迈开步,就跟逃似的。不多待一会儿,抽根烟。背后人招呼。老黄没回,心说,早你妈干什么去了。他来气,对三轮也不友善,一路开得风驰电掣,险些追尾。遇到红灯,停下,他喘着气,仿佛刚才一路跑来的不是三轮,是自己。绿灯还未亮起,在数秒,他就按起喇叭,前面的小汽车回按喇叭,他不服,接着按,人家一个加速过了路口,他追不上,拍了车把说,也他妈弄辆车开。

回去就跟红云说了,买车,要四个缸,大马力,一脚油门不见影的那种。红云说,也不怕把你骨头颠散。老黄说,真的买,必须买,你晚上把他们都叫过来。

听没听见?老黄问。红云正在打理前两天烫染的头发,一手端着镜子,一手左抓抓,右抓抓,老黄想问她,里面是有鸟蛋还是怎么着。

晚上摊几张山药馍馍饼,红云说,想了几年了,别看开饭馆,没时间做。老黄说,我说我要买车。红云放下镜子说,买吧买吧,不管你,要往厨房去。老黄挡她,说,我说过了,要大马力,牌子货。又硬气地说,钱不够,让他们回来想办法。红云说,买什么牌子。老黄说,奔驰宝马雷克萨斯。红云笑出声,还奔驰宝马。老黄说,反正必须买。红云点了点头,说,买个代步车也行,遮风挡雨,冬天出去赶个集啥的也方便。老黄沉下脸来,你是不是听不懂?我要大马力,牌子货。红云看他,他说,去去,不用你,我自己叫。

老黄打电话,上来就跟他儿子说,晚上过来一趟。他儿子说,有事?他说,嗯。他儿子说,什么事。他说,让你过来就过来。他儿子说,到底什么事?要是在眼前,他真想给他儿子一脚。他把电话挂掉,给他女儿打电话,他说,晚上有空没,来家一趟。他女儿说,我晚上得去跳舞。他说,你哥我也叫过来了,谈点事。他女儿说,怎么了爸,我妈呢?他说,你妈给你烙山药馍馍呢。他女儿说,哦。

打完电话,老黄点上一根烟,想晚上跟他们谈什么事,真谈买车?恐怕说不过去。他在脑子里想了想这对儿女爱吃什么,黄立业有啤酒就行,不用多想,女儿黄立艺呢,爱吃的不少,可要说最爱,倒又没一样了。对黄立艺,老黄总觉得有所亏欠,她那时候刚上初中,下了课,放了寒暑假,就到饸饹馆里帮忙,当然,这也是老黄要求的,可是要求归要求,听不听另说,像黄立业,就算挨骂挨打也还是不去,就知道整天瞎跑,学习成绩不好是应该的,黄立艺不一样,没考上重点高中恐怕还真是被这饸饹馆给耽误了,要是上了重点,考个好大学,兴许早就当了初中高中老师呢,再不济也得教小学,不至于像现在,做幼师。黄立艺说得好听,幼师挺不错,可依老黄看,还不就是哄娃娃,到底不如真正的老师光彩。不只是工作方面,黄立艺还说过,她都没有童年。是啊,她那时候太听话太懂事了,老黄还记得,黄立艺跟红云说起过,自己有一次在饸饹馆帮忙煮鸡蛋,忘了时间,一锅鸡蛋煮干了锅,满屋子烟,是放寒假的一个早上,红云跟老黄出去买菜,自己一个人在店里,想到要面临的后果,她一阵晕眩,后来她把鸡蛋装袋,扔到离饸饹馆远一些的垃圾堆,回来刷锅,开门开窗开排风扇通风,重新煮上一锅鸡蛋,比前一锅少些,还好那是一筐新买的鸡蛋,她把剩下的新鲜鸡蛋从筐里拾出来,在筐下面铺了八九层纸箱片,再把鸡蛋放回去,等到老黄跟红云回来,屋子里的烟还没散尽,她撒谎说点火时烧着了地上铺着的纸箱片。之后的几天,她都去得很早,包揽下煮鸡蛋的活,私下几番倒腾,就这样骗过了老黄和红云。

当时说完这事,黄立艺自夸,我还挺有办法,急中生智,是不是?又问红云,煮干了锅的鸡蛋到底有没有事,还能不能吃?红云说,我哪知道,你问你爸。老黄也想回答,可是黄立艺不问他,只跟红云说,我当时就想,完了完了,我妈非打死我。

老黄也觉得奇怪,黄立艺小时候,自己骂是骂过几句,可从没动过手,倒是红云,动不动打她。可黄立艺一直还是跟她妈亲。黄立业小时候老黄倒是打得勤,可也没有把他打亲近。

爱吃什么吃什么,反正都不跟我亲,跟你们妈亲让你们妈伺候你们。老黄捻灭烟头,到厨房跟红云说,我跟他们说了,你再打个电话,让他们早点来,一块儿吃饭。红云说,有准没准,都来不来?老黄说,做吧,浪费不了。

老黄到楼下买了六瓶冰镇啤酒,挑了几个芒果和橙子,看见红枣酸奶,拿了一包,又瞧见绿豆芽,心血来潮,给红云打电话,想跟她说别做山药馍馍了,他要做肉丝绿豆芽炒饸饹,俩孩子打小就爱吃这个。电话正在通话中,他称了些豆芽,买了块猪瘦肉,想着小将们也可能过来,又胡乱挑了些薯片虾条果冻饼干小蛋糕。

等到上楼,红云就埋怨起了他。红云说先是黄立艺,后是黄立业,接连打来电话以为他们出了什么事。能有什么事,老黄说。红云说,担心咱们得了病。老黄说,是怕让他们出钱吧。红云看他,你现在说话怎么这么难听。老黄说,你怎么跟他们说的,说我要买车了。红云说,说你犯病了。老黄问,到底说没说买车。红云说,说了,你不是说大马力,牌子货。老黄说,就是要买,怎么,不行吗。他说,起开,我要和面,给他们炒饸饹,给王八蛋们炒饸饹。话出口,他自己也有点吃惊,知道过分了,然后是半软不硬的调子,山药馍馍别做了,你出去买点菜,我不知道你们吃什么,一问就什么都行什么都行。

红云出门后,老黄点上根烟,站着,不远不近地看着饸饹床子,末了心说,炒饸饹哪有饸饹面好吃。黄花大葱加肉沫,这汤头在怀城可是独一份。也有过那么几家子,在他的饸饹面馆有些名气后,也照猫画虎地做起这个汤头,他买来尝过,都不是那么回事,味道不厚重,发飘。至于更多的,他说不出什么来了,自己也不过是照着一个老爷子给的方子做,花椒大料加葱姜榨胡麻油,干黄花发泡,去根,和大葱葱花用榨过的胡麻油炒制调汤,猪肉三肥七瘦,剁馅另炒,随碗附加,要说多高深,倒不至于,但炒配和用料上要是错了一步或差上一些,出来的味道还真就不对了。

这方子能得来也是巧事,那时候他还没有店面,在老汽车站那儿支摊子卖饸饹面,汤头是跟一个之前开过小饭馆的老舅讨的,怀城常见的猪肉臊子。有一天,一个老爷子吃过面,结账时说,面不错,汤子差了。他那时候二十三岁,已经成家,不算年少了,也不是很大,很承认世上有高人,也很高看机缘,不免另眼相待。问过几句,便留这个老爷子住了五天,每日里好吃好喝招待。老爷子第一天就把方子给了他,手把手教他调配,不怎么难,他学会后,执意留老爷子多住几天,后面老爷子都很是不好意思了,跟他说,就一个汤,不至于,真的不至于。

老爷子已经不在人世了吧,老黄想。三十四年了,老黄想。从二十四到五十八岁。老黄又想。饸饹面做得挺好啊,怎么就没人吃了呢,他想不明白。除去汤头,他的面也不错啊,筋道不说,还健康,除去盐,没有任何添加剂。汤头也一样,没有那些乱七八糟的精油、浸膏、增香剂。以前隔壁开过一家清汤面,不敢让自家孩子吃,店老板第一次带孩子到他这儿来吃面时,还要问,没有加什么东西吧,给孩子吃。加什么东西,他大概知道一些,去市场买调料时,人家给他推荐过几种,有袋装的粉末,也有瓶装的精油和浸膏,他还记得,有个方便面调料袋大小的那么一个透明袋,上面写着AAAA,里面是白色粉末,价格不贵,三块钱一袋,老板告诉他,汤里加一点,香透满条街。他好奇,打开一闻,险些熏个跟头,奇异的肉香,像要把他脑袋一拳掼破,想打喷嚏,等在那儿,却打不出。老板跟他说,怎么样,融到汤水里更香,这可是高科技产品,但这东西你得上桌时加,它香味不稳,过一会儿就淡。他一并付了钱,并没把这一小袋东西带走,香成这样,能是正经东西吗?太妖气,再吃死个人。

饸饹馆生意下滑以后,也有人给老黄分析过原因,说现在饭馆遍街都是,过度饱和,还有人说,现在人们对饮食追求比较高,又有人说,现在新鲜花样太多,老式样不受人待见了。老黄都会笑着点头附和一声,是。可他心里不这样认为,有现成的反例啊,不少老字号,不还是屹立不倒吗,例如“老秦人”凉皮,重庆名优,哪一天不是食客爆满?但有时说起来,他也要把上面那些原因拿出来应付,不然呢,承认自己经营无方吗?想到这里,他还真就觉得这个理由不错,比那些强得多。

红云买回菜来,问他怎么还不和面。他不想生气,可是由不得他自己,他说,还和什么面。他又说,饸饹面早就不受待见了,嘴都馋了,刁了。他还想说人是怎么一回事,忍住了。红云嘟囔他,也不知道天天跟谁。跟我自己,他回。红云说,知道就好。他站在厨房,看红云开始忙活,想嚷一句,不用炒菜,蒸锅米饭,泡凉水,就咸菜。他一定做吃得最香的那一个,红云、那俩孩子,吃不下最好,他就埋头吃,谁也不看,还要吧唧嘴。

老黄觉得自己是不怎么对劲了。冲谁呢,还是冲他们,饸饹馆没了,他们一个个怎么能无动于衷呢?怎么能一点表示都没有呢?红云怎么说,说他养个孩子跟有天大的功劳似的,这话他不爱听,天大的功劳倒是不可能有,但自己那也是倾其所有,竭尽所能,儿子结婚,闺女出嫁,一人一套首付楼,这就是六十万,儿子彩礼,十八万,闺女陪嫁也是十八万,黄立业似乎还有些不乐意,那又怎么样,自己就是要不偏不倚,三十来年的积蓄,一朝掏空,他乐意,图什么,不就图他们以后日子能舒坦些。当然,自己也很享受自己这份付出,别人的恭维,他也受用不已,但这都是附加的,总归一个意思,足够对得起他们。自己能够拿出这些,还不是靠这个饸饹馆?至于红云,跟自己在一起,确实是受了苦,饭店里的活儿,毁人,别的都不说,就她那双手,早年间没雇洗碗的人,长时间泡水受了凉,现在一遇热还发痒。可是她和自己这一路走来,对经营了三十年的饸饹馆,难道真就没有一点感情?关了挺好,他们都这么认为,他却感到自己如何也接受不了。

晚上儿女们过来,跟他们谈什么?谈这些自然不行。一来说不出口,抱屈,可怜,求得理解与慰藉,他不愿自己是这样的人。二来有些话在心里很重很硬气,一旦说出口,就大大消减了它的分量,甚至还显得有几分可笑。

到儿女们过来,在饭桌上,老黄也没有想出该谈些什么,索性就不说话,听他们说。好在有满满当当一桌子菜,都吃菜好了。最好话也不要说,反正都是噪声,听与不听一样糟心,吃过就都抹嘴离开,连红云也可以跟他们一块儿去,就留他自己,把这残羹剩饭收进冰箱,吃它十天半个月。一天可以吃一粒米,一根蒜薹,剩下的,让它们陪自己一块儿发馊,腐烂,被倒掉。老黄闷头吃饭,不看他们,又很想放下碗筷对他们宣布自己的这一打算。碗筷要轻放,态度要和蔼,出口要随意。这是一件再寻常不过的事,就像他们认为饸饹馆关了无关紧要一样,没什么可奇怪。

还说着话,红云在说,黄立艺也在说,红云说她的头发,黄立艺跟着她说她的头发,也说自己的头发,延伸开来,从发型烫染到理发店,间或问一句别的,又很快转回到这上面,俩人说了很长时间,还有很长时间要去说。红云的话多是原就有的,黄立艺出嫁前可没有这么多话,现在这样滔滔不绝,不是个好变化。黄立业倒是不说话,可也没有令老黄满意,上大学后,他的话就少了,老黄当时把这理解为一种成熟,后来又改变了意见,觉得是三脚踹不出一个屁来,同样不是个好变化。

黄立业又开了一瓶啤酒,对嘴灌上一口,老黄朝他冷哼一声。看那大肚子,还喝。假如不是意识到自己哼出的那一声响动过大,他应该能把这一句话在心里说完。黄立业像是没个觉察,反倒是跟黄立艺聊着天的红云洞悉一切,朝老黄说,怎么了,酒不是你买的吗?老黄不说话。红云说,天天摆你那个臭脸色,给谁看呢。老黄说,我吃饱了。红云说,咱们吃。又跟黄立业说,喝你的,都喝了。黄立业摆手,还有三瓶呢,我最多再喝一瓶。黄立艺听了就笑,老黄心说,小时候机灵得不行,长大了却这么正式,简直正式得冒傻气。他要离桌,黄立艺喊他,爸你等等,有话跟你说。老黄说,你说,我去沏杯茶。

沏过茶,老黄坐在了沙发上。黄立艺说,爸你过来坐啊。红云说,别管他。黄立艺问红云,我爸这到底是怎么了。老黄吹着茶,不知道自己该不该坐过去。黄立业说,妈不是说过了,因为饸饹馆关了,闲的。黄立艺翻他一眼,说,爸那是跟饸饹馆有感情,又跟红云说,不行给爸找个工作,做保安,她扭头问老黄,爸,怎么样?老黄说,你们说你们的。黄立艺说,我跟我哥这几天都给你留意着。黄立业对瓶咕咚几口啤酒,说,饸饹馆肯定被淘汰,我从小就看出来了,理念不行。

黄立艺说,喝你的酒。黄立业说,你也说过的。黄立艺要说话,红云说,那你们就都说说吧,省得他还天天不甘心,左一个不明白右一个不明白的。黄立业说,跟你我也说过的。黄立艺和红云就笑。老黄感觉,对面坐着的这三个人里,还是黄立业多少显得顺眼些。

黄立业也不等让,仿佛不吐不快。但说的却是一件小事,炒菜厨师早上吃员工餐时在自己碗里加了几颗花生米,老黄瞧见,批评了人家一通。黄立业说,那时候我只是觉得这样做不至于,这么多年过去,我还是能想起来,我觉得你一直太把自己当老板,对待员工太苛刻,你开的是小饭店,却像个大地主一样,自己店里的人心都拢不住,谁给你尽心干。逢年过节,从不给员工买礼品,倒像是员工应该给你来送礼,感谢你给他这份工作。这话我亲耳听见过,服务员跟厨师说起的。

黄立业说完,喝一口酒,放下酒瓶,黄立艺跟红云都还在看着他,以为他后面还有话要说,他却拿起筷子吃菜去了。红云朝老黄那面说,听见没。老黄说,说,接着说。他又说,黄立业,立业这样挺好,真挺好,反正比你们强。不知怎么,他站起来,拿着烟像是要点,又像是要伸懒腰,手臂抬起架了那么一下,打出个哈欠,然后端着茶杯,到饭桌上坐下,说,还有什么,你们不也都说过吗?

黄立艺说,店都不开了,还说它干什么。说着要拿老黄的茶杯去续水,老黄端起来,不一样,你妈不是说了,让我明白明白,不然我总迈过不去这个坎。黄立艺看红云,红云说,他又不是狼。黄立艺也就大方起来,跟他说,我是觉得你不舍得开工资,雇不到好厨师,家常菜做得,她撇了下嘴,反正挺糊弄的。你老觉得别人都是冲着你的饸饹面来的,家常菜就是个搭配,不是这么回事,有聚会喝酒的,总不能就给人家上几碗面,菜也得做得有个样子。停了下,又说,以前开饭店,不怎么讲究,那是赶上了好时候,店面少,人们肚子里又没荤腥,谁家炒菜多给点油都能招揽一批顾客,现在哪还是那么回事。

老黄问,没了?黄立艺说,有是有,一时想不起来了。黄立业说,不用别的,那一件事就能看出来了,离心离德,做不好的。老黄想问黄立业从哪里学到的这个好词,离心离德,真是好。红云说,其实你们跟我说完我都跟他说过,他这个人就是犟,觉得什么都是他对。老黄笑一声,离心离德,又点点头说,离心离德。几个人看看他,都不再说话了。

后来红云又站在他这一面,说下几句维护他的话,无非是不这样怎么能攒下钱来,他如何辛苦三十四年,确实,是他心里想辩白的话,但这个时候经由红云嘴里说出,他觉得没一点意义和效用,他说,都不吃了吧,我收桌子。

他收完一趟桌子,从厨房出来,就直接进了卧室。那些话他是听红云说过,但当时听的时候还只是红云一个人的力量,现在,是明明确确的三个人,三个人是什么,是他的全部。

他们在说话,关于老虎枕头。他们走了。然后红云进来了。老黄假装自己睡着了。他不想这样,但关于怎样才能显得没事,他毫无主意。红云问,吃没吃饱。他突然想哭,她问他吃没吃饱,这时候哪还有吃没吃饱的事啊。他说,睡觉吧,我明天要跟牛全海去看罗汉。他又说,是一种观赏鱼,别提多漂亮了。

他一直没有睡,等红云睡下,他下了床,到厨房,要去摸一摸那个饸饹床子。他还想把它抱进被窝,搂着它一起睡。当他的手触到它的身架,预伏下的诸般感念顿一下,就都破灭掉了。黏黏的,温温的,像在摸厨房排风扇的罩子。经营无方,他想,自己之前竟会觉得这个理由不错,而今,当它几乎成为一个事实,却又变得难于接受了。他想,自己对那些厨师真的苛刻吗?是,他看不惯现在的大部分年轻人,他们没规矩,不讲礼貌,没有责任心,有那么一个厨子,二十来岁,自己不过是向他催一道菜,当下就摔了勺子走人,走时还朝他骂,这也是自己太严苛?谢天谢地吧,他走的时候不过是骂他,而不是朝他的脑袋敲下几勺子。至于那个吃员工餐放花生米的厨师,他已经不记得是谁了。当时情形怎样,自己对了也好,错了也罢,没必要再去想了,总归是自己还在老思想里打转,总归是自己跟不上时代,总归是自己被淘汰掉了。还能怎样呢,去看一看罗汉,吃一吃凉皮,走一走,逛一逛,睡觉,等着入土。

于是他睡觉去了。

第二天,老黄醒得很迟,牛全海给他打电话已经十点半了,他才起床。红云跟他说,买了油条,粥在电饭锅里,还温着。老黄没有胃口,但还是吃了,他不想让自己显得不正常。

罗汉他见到了,牛全海问他像不像寿星,他说像,但心里觉得它更像鹅脑袋。牛全海带他逛了一上午花鸟鱼虫,除了看到很多种观赏鱼,还看到很多种鹦鹉。当然,他也被这些个玩意观赏了一遭。牛全海问他有没有意思,他说挺有意思。实际上他只觉得累,脚疼,腿也酸,比在饸饹馆里忙一天要累人得多。

一连和牛全海逛了几天,牛全海说去哪就去哪,牛全海说干什么就干什么,他都没有意见,除了看些东西,还钓过鱼,打过牌,下过棋,跳过舞,喝过王八汤。老黄跟着牛全海去逛,更像是一份工作,早晨出去,傍晚回来,每日如此。倒也不是一无所获,多少还是有些好的变化,至少回到家,坏脾气没有了。但是不是出去逛的原因,老黄也不知道。

晚上吃饭,红云问老黄,这几天出去都在干些什么。老黄耐心告诉给红云,尽量说得精彩一些。他想,既已接受等待入土,就不要制造沉闷与愁云。到红云听完,他却从她的表情里看出狐疑,他想,难道我还能去搞黄昏恋吗。红云问他,那条罗汉,真的别提多漂亮了?老黄说,别提多漂亮了。他向红云描述,没有提鹅脑袋,只说像寿星,还用手指在空中勾勒出那个弧度给红云看。红云点点头,跟他说,吃过饭,出去走走?他说好啊。他感觉红云有点不对劲,自己是去跳过舞,可又没跟异性跳,跟异性跳的是牛全海,但俩人是正常舞伴,红云连这个也不懂吗?

出去散步时,他总想跟红云说说这个事,不好直接讲,就侧面说牛全海和那个女舞伴如何,他如何在旁欣赏并鼓掌,言谈中都是夸奖。说完又觉得会不会让红云误会自己满心向往,可是红云对跳舞虽也热衷交谈,但言语里总是怪怪的,像在热嘲,可又不是,他琢磨不出,红云后来还问他,有没有什么想吃的零嘴,江米条、飞皮点心这些。他说不是老年人要少吃糖吗。红云说不碍事,每天会给他限量。回去睡觉时他还在想,红云今天说话的语气怎么全变了,像在讨好自己。他不需要这样,这不是无端端给别人添麻烦了吗,他自己等着入土,别人还有精彩的人生啊。

第二天,再跟牛全海出去,他就不跟牛全海去跳舞了。牛全海仿佛就等着他的不同意见呢,朝他说,好啊,行啊,你想去哪?老黄回答不出,他备下的理由都还没说,对牛全海那副惊喜的样子,他理解不透。牛全海告诉他,几天下来,他带着他走这儿去那儿,比自己一个人时逛的地方更多,可他瞧得出,没能让老黄满意,为此,他想着该去哪,还能去哪,简直要伤透了脑筋。老黄觉得很不好意思,到底还是给牛全海添麻烦了。不料牛全海表现得比他还要负疚,一再和他说,自己再想想,一定能找出让他感兴趣的事。老黄更觉得这个情分过大,他不得不向牛全海坦诚,自己确实对遛遛逛逛兴趣不大,牛全海问他对什么感兴趣,他手指抽动一下,仿佛又摸到了那个饸饹床子。油腻腻的,带有一种阻滞感,可是令他心里发痒。他清了清嗓子,带着笑跟牛全海说,不行还是去跳舞吧,我看你们跳得挺好,你们教教我,我学会了兴许也就喜欢上了。牛全海赞赏说,是这么回事,得参与进来才有意思。但我不要舞伴,老黄说,我就自己跳自己的。

就算一个人跳,老黄也还是扭捏,而牛全海又出于好意夸他有天分,几个舞伴竟也随声附和,这令他更加扭捏。结果就是他越想控制自己的身体跟上节拍,就越是不协调,感觉到自己在出丑,又盛情难却不得不继续跳下去,真是羞臊难熬。

尽管如此,回去的路上,他还是煞有介事地和牛全海探讨起了舞步。牛全海告诉他,不必那么讲究,主要就是放松、娱乐。他想告诉牛全海,我这是活受罪,但又开导自己,跳几天就会好起来了,什么事都要有个过程不是。

分别前,牛全海说他回去一定会再想想,想出个更有意思的事来做。他那个态度,像在做保证。老黄忙说,先跳着先跳着,我觉得挺好。牛全海拍拍老黄的肩膀,说,你就放心吧。直到上楼,老黄才想明白,牛全海在把自己当病患,他哼了一声,怪他犯了职业病。

到家,红云跟他说,儿女们晚上过来,儿媳和女婿,连带三个孩子都会过来。老黄问红云,有事?红云说,没事啊,就是过来看看咱们呀,不欢迎吗?老黄皱了皱眉,看着红云说,都来?红云说,都来呢,一家人热热闹闹的,多好,你说是不是呀。老黄有种感觉,红云在预谋什么,不然就是藏着什么事情,他不再去看红云,因为红云的表情里带出点得意,他越去看,她的得意就越会涨起来,自己就越是不明所以,显得更加愚蠢。

这样愚蠢的一个他,在开饭时,到底还是看明白了。他们已经完全把他当成一个小孩子来看待了。不必说,这都是红云的指点,老黄后知后觉,红云昨天开始就怪怪的,原来是又当了一个人的妈妈。老黄不高兴,他不承认自己活回到小孩子那里,这比叫他等着入土还难堪。他给他们摆脸色,他们不怕他了,他给他们严肃认真,他们不当真,他给他们沉默不语,他们逗他开心,总之,他们认定了他是个小孩子啦,不论他怎么做,做什么,他们都论调一致,看,多孩子气。他想起那句老话,恨恨地想,那句老话真该死啊。

第二天,牛全海一大早就给老黄打电话,老黄看到这个号码,想到又要去跳舞,觉得很头疼。没意义了,跳舞还有什么意思,他是个小孩子了,哼,哼哼,他笑两声,从被淘汰到等着入土再到小孩子,他发现,没一件事能由得了自己了。他没有接电话。红云跟他说,接电话啦,有人来电话啦。他已经很正式地告诉过她,不要用这种语调跟自己说话。但是没用,真的是一件事都由不得自己了。

红云接下电话,拿给他,他跟牛全海说,老哥,老哥。牛全海说,你比我大吧。牛全海又说,老哥,我在九龙广场,你过来吧。牛全海一直说,听没听到,九龙广场,过来啊老哥。老黄问他这么早就要跳舞吗,牛全海还是说,九龙广场老哥,快过来,来了就知道。

到九龙广场,才知道牛全海是要请他吃饸饹面,这里一排早餐车,除去煎饼肉夹馍鸡蛋灌饼这一类买了带走的东西,还有两家在餐车后面摆了桌椅板凳,一家是油条豆腐脑馄饨小笼包,一家是饸饹面。牛全海已经给他备好了,饸饹面一碗,鸡蛋一颗。老黄坐下来,用手把着那碗饸饹面的碗边左转转,右转转,相面一样。牛全海大着声音说,不用你说,这面不行。老黄忙说,没有,转头看了一眼,把筷子拿在手里,低着头跟牛全海说,吃面,吃面。牛全海说,我吃完了,老哥你想过没有,把你那饸饹面支个摊子,往这儿一立,多威风。老黄埋头吃面,一边摇个头,继续吃,挑得更多。牛全海说,我跟你一起干,能行。老黄摆手,一会儿说,一会儿再说。牛全海说,你把头抬起来,怕什么,谁还不知道你是老黄,这个卖饸饹面的兄弟也知道你,还吃过你的面呢。赶上那位兄弟过来收碗,跟老黄打了个招呼,牛全海问,让老黄把摊子立你旁边,行不行?那兄弟笑了说,行啊,怎么不行,我正好跟老师傅偷偷艺,牛全海说,瞧瞧,多会说话,生意差不了。

牛全海问老黄,怎么,你不愿意干?牛全海又说,我都给你问过了,办个证就行,带桌椅板凳的,摊位大点,一千两千的,不过不能摆在这啊,这儿已经满了,到时候看安排在哪儿吧。牛全海又说,管他安排哪儿呢,你又不是为了挣钱,我昨天想了一夜,觉得你还是得干回老本行,这不,特意起个早过来帮你打听。牛全海又说,我这是又琢磨错了,你真不愿意干?

牛全海说这些的时候,老黄就用筷子夹着碗里的面头,然后送进嘴里,慢慢咀嚼着,再去夹下一个面头,专注且耐心。牛全海等着他说话,他终于把筷子放下,双手捧起那只碗,贴着嘴喝起来,开始时喝得慢,后来渐渐快起来,到最后,是咕咚咕咚两声。他把碗轻轻放下,推到桌子中央,抬头跟牛全海说,我这就回去准备准备。牛全海笑说,这就对了,我就说你离不开这个,我跟你一起干。

老黄说,不用。他畅快地笑起来,你干也是三天新鲜,你逛你的,你也离不开逛。牛全海也哈哈笑。老黄心说,自己怎么就没有想到支个摊子,医生到底是医生。他跟牛全海告别,一路上健步如飞,想到厨房里的饸饹床子,心咚咚响,一阵阵颤,最后干脆跑起来,像一个小伙子去见一别数年的心爱的姑娘。