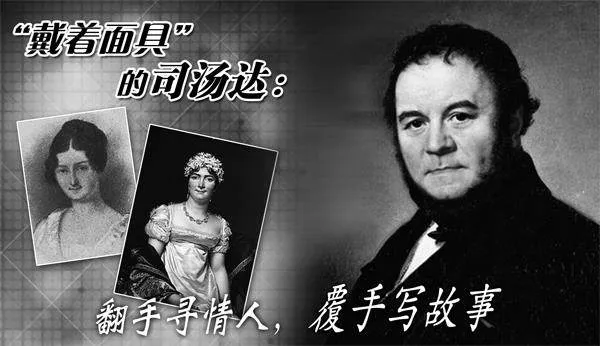

“戴着面具”的司汤达:翻手寻情人,覆手写故事

2023-12-29乾坤

今年是法国作家司汤达逝世180周年,他的原名叫马里·亨利·贝尔,是中国读者非常熟悉的作家,被称为“现代小说之父”。他的代表作《红与黑》始终是最受欢迎的文学读物之一,小说主人公于连的故事如同一面镜子,映射出人物真实的心灵世界。司汤达给人类留下了巨大的精神遗产:数部长篇,数十个短篇,数百万字的文论、随笔和散文,就连大文豪托尔斯泰也多次赞叹:“就我知道的关于战争的一切,我的第一个师父是司汤达。”然而,让人想不到的是,他虽然在作品中道尽了人间的男欢女爱,却终生未婚。他那几段令人唏嘘的恋情,却终是未能执子之手,与子偕老……

内向之爱,像雾像雨又像风

1783年1月23日,司汤达出生于法国东南部城市格勒诺布尔。他的母亲是当地一名医生的女儿,她热爱艺术,常常阅读意大利语的文学著作。在司汤达的记忆中,母亲高贵、迷人而又充满了生机。

司汤达的父亲是一个严肃的人,平时对他的管束很严格,司汤达的童年时期过得很压抑,甚至不能自由地和同龄人一起玩耍,就连在家里和仆人的交流也会被限制。在这种约束之下,司汤达变得越来越胆小和自卑。

好在母亲还经常带他出去玩,唯有母亲,才是他生活的蜜糖。然而7岁的时候,他的母亲却因产褥热去世,年仅30岁。

从那一刻起,司汤达年少的一切欢乐便结束了。他变得更加内向,一遇见陌生人,就手足无措,一句话也说不出。

1799年,16岁的司汤达凭借出色的数学和逻辑学成绩,获得了巴黎综合理工的入学备考资格。他逃离了如老鼠洞一般让人窒息的家乡,直奔巴黎而去。

在这个繁华的城市,有很多美丽的女孩,情窦初开的司汤达忽然开始厌倦教科书,而对神秘的女性充满了幻想。

但是,他从小因为家庭教育的原因,形成了性格的缺陷:他过度腼腆,不敢搭讪,即便遇到动心的女孩,也语无伦次,全身发窘。

于是,司汤达并不去和女孩面对面交流,而是经常沉湎于遐想:“十米开外,一个美女摔倒在地,我赶过去,把她扶起,于是我们相爱,她时时刻刻都能读懂我内心的独白。”

这样的白日梦,他每天要做二三次,尤其在黄昏,那是他心间的最佳时光,或凝视,或自省,或尾随,想入非非,怡然自乐。

几个星期后,他神情恍惚,无心备考,便放弃了入学考试,在表兄达鲁公爵的提携下,成了战争委员会的官员。随后,他又应征入伍,加入拿破仑的预备役部队,准备参加意大利战役。

1802年7月,从军队卸职后,司汤达回到巴黎,希望能成为一名剧作家。那段时间,戏剧在他的生活中占据了重要的地位。随后,他注册了戏剧学校,并在那里遇到了人生中第一位真正意义上的情人梅兰妮。梅兰妮是一名法国戏剧演员,温柔漂亮,富有魅力。

第一次见面,司汤达就被梅兰妮优雅的气质所吸引,并很快爱上了她。他在日记里写道:“她是爱我的,和这样一颗温柔的心灵在一起,我将非常幸福。”

然而,长期的隐忍性格,让司汤达不敢表白,一见到梅兰妮,他就会面红耳赤。他尝试了很多次,可总是话到嘴边,又强行咽了下去。在爱情里不够自信的司汤达只好又做起了白日梦,他幻想着梅兰妮接受了自己。他在日记中写道:“如果我和她身处同地,我肯定她会爱我,因为她会看到仰慕她的我拥有一个美丽的灵魂。”

在这种自我遐想中,司汤达竟然感觉到一种短暂的幸福。可没想到一天午后,司汤达忘记了把日记本放进抽屉锁起来。更巧的是,他刚走,梅兰妮正好来找他,就看到了日记本。

日记本不会面红耳赤,很诚实地就把司汤达的心声传达给了梅兰妮,她不禁羞红了脸。

就这样,他俩成了恋人关系,但司汤达怎么也没想到,爱情并不像他想象的那么美丽。他发现梅兰妮虽然漂亮,但脾气暴躁,很多时候,她会因为一点小事就吵架,直至吵得他一点谈情说爱的兴趣也没有了。

现实中的爱情,为什么还没有遐想中的快乐呢?没过多久,他们的这段感情就干涸枯竭,司汤达又回到了一个人畅想的日子。

遐想之爱,像花像蜜又像毒

在和梅兰妮分手后,司汤达放弃了成为剧作家的理想,又一次找表兄达鲁公爵帮忙,在部队找到了一份差事。此时的他对仕途充满了信心,渴望功成名就。

那段时期,因为有公爵帮助,司汤达算得上是顺风顺水,同时得益于在战争委员会的功绩,他谋得了一个总督的官职。

然而,有一次去公爵家,达鲁刚好有事外出了,开门的是达鲁夫人。看到达鲁夫人的一刹那,司汤达忽然惊呆了,他从没看到这么性感的女人。达鲁夫人刚洗过澡,湿漉漉的长发贴在脸颊上,有几颗晶莹的水珠正从她圆润的脸上滑下来,一下子就落在了司汤达的心坎上。

他内心一阵躁动,完全忘却了表兄之于自己的恩情。他确定,自己爱上了达鲁夫人。但长期养成的羞怯性格,正常交往时他都不善表达,就更别说如此唐突了。

他把喜欢不动声色地藏匿起来,但在内心却已经打起了小算盘,他对自己的建议是:“进攻!进攻!再进攻!”

从此,司汤达经常往公爵府跑,每次去,他都将自己打扮得颇为时髦,且经常带着一把佩剑,显出一副神气凛凛的样子。他十分清楚,自己其貌不扬,并且手和脚纤细异常,皮肤更是像女人一般细嫩,如此这般形象,显然缺乏男性魅力,必须得用佩剑武装一下。

可几个月一晃而过,他还是不敢表白。

终于有一天,司汤达等来了一个绝好的机会。那天,他去公爵乡间庄园做客,达鲁临时有事出去了,他便邀请达鲁夫人一起在花园散步。

闻着满园的芬芳,他看了看四周,一个人也没有,他终于鼓足勇气对公爵夫人说:“亲爱的,我喜欢你好久好久了,我的心跳得好厉害,你听得到吗?”

他一边说,还一边抓住她的手臂想要亲吻。然而,达鲁夫人迅速抽出自己的手,并严肃地说:“我是你表嫂,你怎么能这样?我们的感情仅限于友谊,这件事到此为止,否则你表兄知道,我们连朋友都做不成。”

面对达鲁夫人的婉言相拒,司汤达刚刚燃起的信心瞬间熄灭,羞愧掺杂着自卑,他又蜷缩在自己的幻想之中,独自舔舐着伤口。

如果说,达鲁公爵夫人还给了司汤达一丝颜面,那么在接下来遇见的玛蒂尔德,则带给了他彻头彻尾的“不幸与绝情”。

1814年,司汤达后移居米兰,结识了玛蒂尔德,她是维斯孔蒂家族的后裔,一直投身于意大利民族解放事业。她拥有精美的五官,端庄的神态以及略显忧郁的微笑。

司汤达对她产生了一种充满激情却仍然不敢表白的爱情,这种倾慕之情使他羞怯得近乎瘫痪。他将自己卑微到了尘埃里,总是唯恐说错话,做出错误的举动。

在相识5个月之后,他终于鼓足勇气笨拙地在她面前宣称:“我有一种奇怪的‘天赋’,能吸引那些我喜欢的女人。因为只要我喜欢,我就会害羞,您可以通过与我在您面前的不自信来判断。”

玛蒂尔德一听,对这份沉默的爱意还是有所触动,但瞬间就冷淡下来。

在她眼里,司汤达是一个年长自己10岁,没有名望和金钱的男人。相对于达鲁夫人的温柔回绝,她可谓是冷酷无情。

司汤达涨红着脸还想继续表白,玛蒂尔德无比冷漠地命令他马上离开,并且不允许再对她谈论爱情。痴情的司汤达不肯放弃,他写信向心中的爱人倾诉痛苦,希望仍然可以被接见。

可是,玛蒂尔德视若无睹,根本就不给司汤达任何机会。哪知,这反而激起了司汤达的斗志和征服欲,他一改以前的隐忍,时时刻刻都在寻找机会。

一天,司汤达在得知玛蒂尔德的行踪后,悄悄追随而去,结果被玛蒂尔德撞个正着,美人不想过多被纠缠,就此与他彻底决裂。

在一次又一次的爱情挫败后,司汤达决定开始写作,他将所有由活跃、悲伤、轻佻、冷静所交织的心绪付诸了《论爱情》的创作之中。谁也不会想到,这本19世纪最出色的爱情心理学著作,竟然出自一个在爱情方面败绩累累的“情场边缘人”。

在这本薄薄的小册子中,他通过遐想的爱情,写出了很多脍炙人口的金句:“爱情就像发高烧,它的产生和消失绝不以人自己的意志为转移。”“没有孤独,何来爱情?”“爱情王国里满是悲剧。”“爱情是一种激发人的力量的美好情感,带着最为强烈的激情,带着义无返顾的纯粹”……

可让人无法想象的是,这本书在当时却只卖掉了17本,无论从哪个方面看,司汤达似乎都是一个妥妥的失败者。然而,看似碌碌无为了半辈子的司汤达,实则已积蓄满了所有的经验、想象、才情和阅历,青年于连的形象在司汤达的脑海中翻滚着、涌动着,文学史上的不朽经典《红与黑》即将横空出世!

真情之爱,像酒像歌又像诗

在此前司汤达在意大利还遇到了吉娜,她脸上有两个娇俏的小酒窝,甜甜地定格在了司汤达的心上。

那时,在米兰城中,多情的意大利女孩都会因为与潇洒的法国军官们的接触而自豪。在司汤达的身边,年轻的表兄达鲁公爵拥着城中最美丽的女子,而在司汤达自己周围,也同样美女如云。但他的心,只属于吉娜。

然而,司汤达因自卑而缺乏表达仰慕之情的勇气。如今,邂逅心爱的女人,司汤达决定不再错过。他情不自禁,袒露了心扉。吉娜很感动,给了他热烈的回应。第一次,司汤达终于拥有了纯真的“意大利爱情”。

可是,他怎么也没想到,吉娜居然是自己上司的妻子。他们,只能默默地躲在角落里相爱。

吉娜要背着丈夫和司汤达约会,因此他们每一次见面都充满障碍和惊险,当然也充满了神秘和刺激。

有时候,吉娜会戴着面罩或者面纱,司汤达则穿着一套可以掩藏他外表的服装,然后像甩掉特务一样,更换几次马车,再在某条昏暗的街道上乃至偏僻的乡下和她相会。

这种感觉像夏天的闪电和暴雨,让司汤达感到被一股巨大的感情风暴撕裂着,既觉得危险重重,又觉得狂热而甜蜜。

有一次,吉娜安排好了一次去乡下私会,没料到暴风雨不期而至。司汤达只好雇用了一顶轿子前往,但由于轿夫的失误,轿子居然从吉娜家的门前堂而皇之地经过。

吉娜的丈夫其实早有耳闻,只是一直没有证据,这次将轿子直接截住,这个暴怒的男人要用决斗来捍卫他作为男人的尊严。司汤达自然是不会和上司直接对峙,赶紧找了个机会溜之大吉。

最后,决斗虽然流产了,但司汤达的“鲁莽”反而深深打动了吉娜,她觉得和司汤达的恋爱就像是一部小说,她喜欢这种在斗篷与刺刀的世界谈恋爱的感觉。

就这样,意大利和吉娜渐渐成为司汤达心中的圣地,也渐渐走进他的作品。

1829年,司汤达开始动笔写他的代表作《红与黑》,他以梅兰妮、达鲁夫人、玛蒂尔德和吉娜为原型,创作出了德拉莫侯爵之女,将傲慢小脾性以及贵族的身份赋予了《红与黑》中的玛蒂尔德,却改写了这段曾发生在他身上的不幸爱情的结局,让玛蒂尔德爱上了小说中的男主角于连。

在小说中,他这样写于连一开始追求德·莱纳夫人:“于连太激动了,几乎不能自已。就在最后一记钟声余音未了之际,他伸出手,一把握住德·莱纳夫人的手,但是她立刻抽了回去。于连此时不知如何是好,重又把那只手握住。

“虽然他已昏了头,仍不禁吃了一惊,他握住的那只手冰也似的凉。他使劲地握着,手也战栗地抖。德·莱纳夫人作了最后一次努力想把手抽回,但那只手还是留下了。”

现实中,达鲁夫人抽走了手,但在小说中,德·莱纳夫人却没有。

关于爱情,司汤达把他自己想要而未得到的一切都写进了《红与黑》中,并赠予了于连:“他对女人具有致命的吸引力,一见他便会神魂颠倒。”他在现实生活里经历的残缺爱情,在《红与黑》的世界里得到了圆满。

事实上,没有人比司汤达对自我更感兴趣,他永远是小说的男主角。只不过,于连是戴着面具的司汤达,他正是司汤达一直想成为却注定成不了的男人。

为此,他把于连塑造成极具男性魅力的形象,总能得到女人们忠贞的爱情。司汤达的最难能可贵之处在于,即便不断地被生活打脸乃至羞辱,却仍然保有着旺盛的生命热情,不屈的生命意志以及精准的判断力。

1841年3月15日,司汤达坐在能俯视地中海的那间房间里的写字桌旁时,突然感到脑袋里一阵剧痛,随即昏倒在地,一小时后,他的仆人在书房里发现了他,把他抬到床上。

他的手足和面部肌肉有一部分瘫痪和麻痹了。他发现自己饮食,甚至讲话都很困难,左脚左股失去了感觉,舌头变得厚了,似乎塞满了嘴巴。

他中风了,但他不愿意谈论死亡。认为那是讨厌的、丑恶的。他在自己的《罗西尼的生平》中写道:“一提到死,人们总会害怕。让我们忘掉死亡吧,因为它是无法避免的。”

到了仲夏时节,他已恢复过来,如今他不再是孤零零的,他养了两条狗,并且非常喜欢它们。

到了8月,他感到自己身体已恢复得不错,他动身去佛罗伦萨,看望了他亲爱的吉娜,他为这次短暂的见面写下笔记,展示了这位尽管老迈但十分殷勤的作家“最后的欢歌”。

1842年初,《两世界评论》和他订立合同,要他写一系列的意大利故事,前途未可限量,因为他的写作从没受到过社会的这等看重和支持。

然而,在这年的3月22日,他去赴外交部一次盛大官方宴会。他在那晚7点回来,当他走在嘉布西纳修女大街时,突然又中风了,当场跌倒在地。行人把他抬进一家店铺,接着把他送到他的寓所。

大约有20个小时,司汤达躺着不省人事。到了第二天,死神降临了,幸好他是毫无知觉的,而且是如他所愿的那样来得很快,很突然。

按照他的遗嘱,在他的坟上放了一块小墓碑,上面刻着简单的铭文:“亨利·贝尔,米兰人,写过、爱过、活过。”

在对未来的预见性方面,司汤达几乎无人能及。即使在人生的最低谷时,他仍然自信地说:“我将在1880年(也就是小说《红与黑》出版的50年之后)为人理解。”后来,他又给出了两条神预言:“我所看重的仅仅是在1900年被重新印刷。”“我所想的是另一场抽彩,在那里最大的彩注是:做一个在1935年为人人会阅读的作家。”

时至今日,一个在世界范围内的广泛共识是,司汤达与巴尔扎克、福楼拜一起,构成了法国重要长篇小说家的三位一体。

在司汤达这里,生活、爱情与写作是三位一体的存在。在现实生活中,他内向腼腆,可在小说中,他又热烈奔放,他就像戴着一副面具,在某种意义上,他的生活就是由一连串的爱情事件所构成,同时在他的小说和随笔中加以反映和升华。

正如他自己所说:“爱情之于我,始终是至关重要的,甚至可以说是我唯一的大事。可是,这些女人大多数并没有给我以爱的荣幸。不过,她们确实充实了我的生命,而在她们之后,就产生了我的作品。”

从现实到虚构,从小说到现实,从司汤达到于连,本就只有一步之遥。

编辑/征贞