文学经典专题诵读:山之向往

2023-12-29

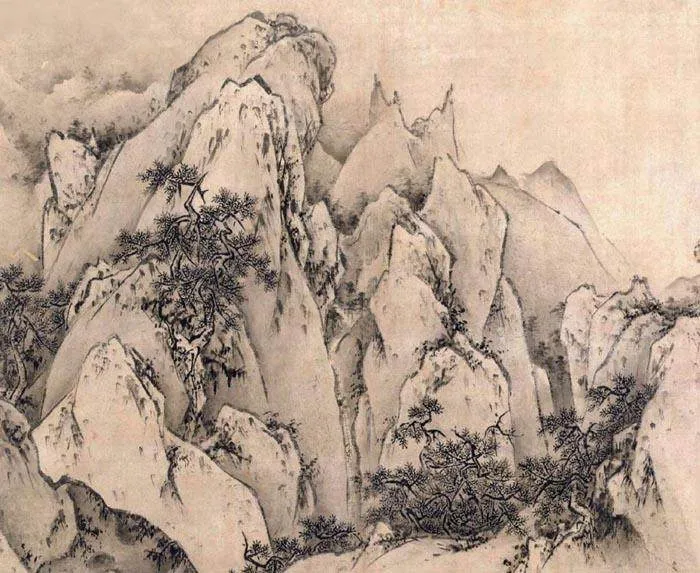

山的美不仅在于它容纳飞禽走兽、处处怪石嶙峋,还在于它的四季更妆、花开叶落。春季的山孕育新生,让绿色的光泽映亮人间;夏季的山百花争艳,万紫千红,香远益清,幽谷传芳;秋季的山白云碧空,丹枫似火,草深果黄;冬季的山群峰错列,松林密叠,一派银装素裹。

古代很多文人雅士以“山”为题,抒发壮志豪情,作出诗中有画、留山之美于心间的绝美诗行。此类诗作不仅写景逼真、抒情性强,有些还表现出具有普遍意义的生活哲理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。

终南山①

【唐】王维

太乙②近天都③,连山接海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变④,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

【注释】

①终南山:在今陕西省西安市,秦岭主峰之一。

②太乙:终南山主峰,也代指整个终南山。

③天都:天帝居住之处,这里指长安(今西安)。

④分野中峰变:古人把天上星宿的区域和地上区域对应划分,叫分野。此句谓终南山最高峰跨过不同分野,写山之高大。

【译文】

终南山高耸入云靠近长安,山势连绵仿佛一直延伸到海边。走出山来,回头望可见白云连成一片;走进山中,青色的烟雾又若有若无。中央山峰把天上的星区分割,众多山谷阴晴变化悬殊。想要投奔一处人家去住宿,隔着溪水问那打柴的樵夫。

【鉴赏】

这首诗歌咏了终南山的雄伟壮丽。首联以高度的艺术夸张极写山之高大与绵远;颔联通过对白云飘飞、雾气空濛等景色的描写,表现了终南山的壮观、雄浑;颈联进一步写山势的高峻、广大;尾联点出诗人游山,不觉日夕,问人投宿,对美景的流连忘返之意。全诗从不同角度描绘了终南山的雄伟壮丽,笔墨雄豪中有细腻、壮美中含妩媚。

晓行望云山

【宋】杨万里

霁①天欲晓未明间,满目奇峰总可观②。

却有一峰忽然长,方知不动是真山。

【注释】

①霁:雨停止下,天空放晴。

②可观:壮观。

【译文】

夜雨停了,天气放晴,东方欲晓,已到要亮不亮的时候,隐隐约约可以见到奇异秀丽的山影。一座山峰好似顷刻间高大起来,这才知道那屹然不动的才是真正的山峰。

【鉴赏】

杨万里是“南宋四大诗人”之一,其诗作想象奇特,不用奇奥生僻的字句,常用浅近明白的语言和流畅之至的章法,近于口语。

本诗中,诗人善于摄取自然景物的特征,把晓行所见中静与动的景致写得变幻神奇。诗人把云误当山峰,语言质朴自然,画面新颖活泼,景物描摹生动逼真。诗人以自己由错觉到获得真知的体会告诉人们:生活中,常有以假乱真的现象发生,但假象终究不能掩盖真实,想要不被假象所迷惑,就应全面深入地观察事物,以明辨真伪。

登大伾山①诗

【明】王守仁

晓披烟雾入青峦,山寺疏钟万木寒。

千古河流成沃野②,几年沙势自风湍③。

水穿石甲龙鳞动,日绕峰头佛顶④宽。

宫阙五云天北极,高秋⑤更上九霄⑥看。

【注释】

①大伾山:位于今河南省鹤壁市浚县,该地古称黎阳。

②千古河流成沃野:河流指黄河,历史上黄河多次改道,但也为黎阳带来肥沃的土壤。

③湍:水势急速。

④佛顶:指伾山大佛,后赵时期开凿,用于“镇河”。

⑤高秋:秋高气爽的时节。

⑥九霄:指天之极高处。

【译文】

早上在烟雾中穿行,登上青翠的大伾山,只听见山间寺院稀疏的钟声,四周树木透着一股深秋的寒意。登高远眺,历史悠久的黄河造就了脚下这片沃土,水势汹涌,风沙漫漫。山间溪水在如甲片般层层叠叠的山石间奔流,眼前之景在旭日的映照下仿佛金色的巨龙盘亘在山上,鳞片闪闪发光;峰回路转,山顶宽阔平坦,加上镇河的大石佛,景色瑰丽而又充满神圣之感。秋高气爽的时节里,登高望远,在山顶向北望去,仿佛能看到遥远的北京城,五彩祥云正缭绕于皇家宫殿之上。

【鉴赏】

王守仁,世称阳明先生,明代著名文学家、思想家、教育家、军事家。这首诗为王守仁早期作品,当时他新科及第不久,奉皇命护送名臣王越灵柩回浚县安葬,在此期间,慕大石佛之名到大伾山来拜谒。登山揽胜,他有感而发,写下了《登大伾山诗》。此时的王守仁少年意气风发,心中充满激情,反映在这首诗中,则体现为一股昂扬奋发之气。年轻的阳明先生还没有后来那样淡然平稳的心态,在公务之余,也许对大伾山这座“禹贡”名山向往已久,而今有了机会,天刚拂晓,诗人就和二三友人朝大伾山迤逦而来。

首联不蔓不枝,直奔主题,既点明了登山之意,又用洗练简洁的笔法描写了登大伾山的初步感受。“披”字用得极好,不仅说明诗人在烟雾中穿行,还体现了披荆斩棘、努力前行的精神。钟声之“疏”可谓神来之笔,以动衬静,动静有致,使人觉得这深秋的大伾山幽静深邃、寒意浓浓。颔联记录了诗人在山腰高处远眺之感,黄河虽然在历史上屡屡改道,但也给黎阳留下肥沃的土地,风湍沙势,沃野千年,包含着深沉的感慨和悠远的怀古之情。颈联进一步描写了诗人所见山景,大伾山山势陡峭,巉岩遍布,可是也碧水潺湲,溪水在层层叠叠的青石之间奔流,在旭日下仿佛一条巨龙盘亘在山腰,鳞光闪动;朝阳喷薄而出,霞光万道,映照在大石佛上,礼佛的虔诚神圣和江山壮丽的豪情油然升腾。尾联中,诗人已经登上绝顶,这时候他没有翘首南望故乡,其翻滚的思绪径直奔向了遥远的北京城,好像望到了五彩祥云笼罩下的皇家宫阙。此外,“高秋更上九霄看”还阐释了“欲穷千里目,更上一层楼”的人生哲理。

儒家讲究入世,“修身齐家治国平天下”,年轻的王守仁也不例外。作为受命于天子而又不辱使命的钦差,他没有“伤春悲秋”,眷念的是国家重托,思索的是悠悠历史,全诗充溢着诗人对人生、对仕途的信心与激情。王守仁写作《登大伾山诗》时,正值气盛志满之时,眼前物、天外景、胸中意,无不诱发诗人昂扬的斗志与饱满的政治激情。

独秀峰①

【清】袁枚

来龙去脉②绝无有,突然一峰插南斗③。

桂林山水奇八九,独秀峰尤冠其首。

三百六级登其巅,一城烟水来眼前。

青山尚且直如弦,人生孤立何伤④焉?

【注释】

①独秀峰:位于今广西桂林,孤峰突起,陡峭高峻,无他峰相对,故得此名。

②来龙去脉:旧时堪舆(风水先生)以山势为龙,以山势起伏连绵为龙脉。

③南斗:星宿名,在南天,古有“北斗主死,南斗主生”之说。

④伤:妨碍。

【译文】

全然找不到山脉的走势和去向,只见一座高峰突然出现,高可入云,直插南斗。桂林山水本来就十有八九奇绝卓异,而独秀峰更是首屈一指。几百级阶梯拾级而上才到达它的峰巅,尽览全城风光,但见轻雾迷漫,碧波荡漾。青山尚且可以矗立如琴弦,人生孤立无援又有何妨碍!

【鉴赏】

在清代诗坛上,袁枚以“性灵说”诗论独树一帜,讲究作诗要抒发真情实感,且以身作则,创作出很多富有真情的诗文作品。袁诗无论在思想内容方面还是艺术形式方面都有所创新,体现了“以新言写新意”的要求。

这首诗写的是“独秀峰”,但诗人并未像其他诗人那样描绘山间景色,而是以“来龙去脉绝无有,突然一峰插南斗”这种突兀的笔触、夸饰性的语言横空劈来,一个“插”字,逼真地写出诗人与独秀峰不期而遇时敏锐而又独特的审美感受,显示了独秀峰的动态美,也生动地凸显出独秀峰孤峰横插、直冲云霄的不凡气势。在表现上,诗人化静为动,以动写静,增强动感,化无形为有形,赋予静态的独秀峰以动感的形象,展现了“绝无有”的“插南斗”之势。首联和颔联写了从远处遥望独秀峰的感受,甲天下的桂林山水奇景多多,却远不如这一峰雄伟奇特。颈联则远近结合,拾级而上,俯视全城,一城烟水浩渺无边,胸襟亦为之开阔。观景则生情,奇景感染着像独秀峰一般孤高傲岸的诗人。前三联蓄足情势,尾联水到渠成,抒发了“青山尚且直如弦,人生孤立何伤焉?”的豪迈感慨。诗人由孤立的山峰联想到孤立的人生,发出青山尚且劲直、人生何必感伤的慨叹,表达了一种积极、乐观、向上的情怀。