十九世纪德国音乐对英国音乐复兴运动的影响

2023-12-29刘灵杰

摘 要:十九世纪德国音乐在欧洲掀起了一股旋风,其音乐语言、创作技法、思维逻辑等都或多或少地影响着其他欧洲国家。而英国音乐复兴运动从其肇兴之始便受到德国音乐多方面的影响,如文化背景、创作技法等,英国新生的作曲家都拥有一定的德国音乐血统,这些特点也使得英国音乐复兴运动闪耀着别样的光芒。

关键词:德国音乐;英国音乐复兴运动;埃尔加;瓦格纳

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2023)08-00-03

1871年,德国开始以一个统一的政治实体登上历史舞台。而在德国军事、政治实力强盛的背后,德国的文化影响力也深远地影响着欧洲。十九世纪以来,以贝多芬、勃拉姆斯、瓦格纳等音乐为代表,德国音乐成为欧洲音乐家向往的奥林匹斯山,其音乐观念、创作技法等传播至广袤的欧陆各国。

英国在音乐领域是一个非常奇特的国家。在巴洛克时期之前,英国音乐以本土的邓斯泰布尔和普赛尔为代表,随后从亨德尔到海顿等作曲家,这些在英国有名气的音乐人多来自欧洲大陆,且在英国社会流行的音乐风格也多以意大利、德奥地区的音乐为主,英国音乐及本土作曲家则销声匿迹。这种情况直到十九世纪晚期,随着埃尔加、威廉斯等人的出现,英国音乐在他们手中才得到复兴,但英国音乐复兴运动从其开端便有着德国音乐的痕迹[1]。

一、社会背景

在十九世纪的英国,作曲家们的音乐教育背景和成长环境都极大地被德国音乐所影响着。例如,作为英国音乐复兴运动的三大先驱:斯坦福、帕里、麦肯齐。在这三人中,斯坦福在1874年和1875年在德国莱比锡音乐学院学习音乐,师从于德国作曲家赖内克。而帕里则是门德尔松的狂热崇拜者,他深受勃拉姆斯《第一交响曲》的影响,甚至想到拜勃拉姆斯为师,他也结识了瓦格纳的创建者丹罗伊特,并在丹罗伊特所组织的音乐会上多次上演自己的作品。最后一位麦肯齐,他从十岁起在德国的图林根学习音乐,直到他十六岁时考取了英国皇家音乐学院。

而被公认为英国音乐复兴运动早期代表人物的埃尔加,深受当时德国音乐尤其是瓦格纳音乐的影响,想去德国的莱比锡学习音乐,但是德国音乐,尤其是瓦格纳的音乐一直影响着他的音乐创作。到了1900年,他创作的清唱剧《杰隆修斯之梦》大获成功,这部清唱剧的上演也被意味着是英国音乐开始复兴的标志[2]。

二、德国音乐的影响

欧洲音乐早期并不是以德国音乐为中心的,早期音乐的中心多集中在意大利地区与法国地区,但德国音乐元素也从未缺席欧洲音乐史,从中世纪的恋诗歌手,到文艺复兴时期的众赞歌,德国音乐在不同历史时期都能凸显自身独特的音乐审美,德国音乐也逐步吸收欧洲各地区的音乐养分,从巴赫再到海顿、莫扎特、贝多芬,德国音乐终于处于当时欧洲音乐的核心地位。及至十九世纪浪漫主义时期,继承贝多芬的德国音乐昂扬前行,韦伯的德国浪漫主义歌剧《魔弹射手》,瓦格纳的宏伟乐剧,勃拉姆斯复杂凝重的交响风格,再到马勒、理查·斯特劳斯等人独具创新的音乐语汇。总体来看,德国音乐都以其音乐语言逻辑严密,创作技法理性严谨而著于世,在整个浪漫主义时期,德国音乐对欧洲尤其是一些音乐创作欠发达地区的影响力极大①,而与德国联系颇深的英国,自然也在其音乐创作中汲取德国音乐的养分,英国音乐复兴运动中各类音乐创作中也包含着德国音乐的血脉。

(一)主导动机

主导动机是瓦格纳在其乐剧创作中最具代表性的创造,它在剧中象征着人物、情绪、思想等,它的多样化的使用可以使得音乐发展得更加灵活,也可以与剧情相融合,使得音乐与剧情统一,深化戏剧性。主导动机一经出现,便引起西方音乐界轰动,欧洲各国的歌剧作曲家受其影响,在他们的歌剧作品中都或多或少地使用了主导动机的元素。地处英伦的埃尔加自然也不会忽视德国音乐新出现的创作手法。埃尔加一直非常关注瓦格纳的音乐创作,1892-1902年间,埃尔加曾六次赴德,在德国期间,他亲自前往拜罗伊特剧院欣赏原汁原味的瓦格纳作品,并留下大量的聆听记录。而瓦格纳的主导动机手法自然不会被埃尔加忽视,他灵活运用在他的多部作品中。

在埃尔加清唱剧《杰隆休斯之梦》中就使用了大量瓦格纳式的主导动机②。如在这部作品的前奏曲中出现了“审判动机”“恐惧动机”“祈祷动机”“睡眠动机”“求主怜悯动机”“绝望动机”等,这些动机的出现,使得作品中音乐与清唱剧的剧情气氛更为贴合,进一步增强音乐作品的戏剧性,也让观众能洞悉作品的表现意图,更好地沉浸在作品浓厚的宗教氛围中。

如谱例1被称为 “审判动机”,它在前奏曲开头部分、结束部分以及作品第二部分的开头均有出现,但开头中由管乐合奏略带冷淡的色调,表现宗教庄严肃穆的气质,但到结尾部分却变成管乐辉煌的齐奏,这增强了作品的戏剧张力,并给予听众丰富的音响体验[3]。

谱例1

在埃尔加另一部作品《e小调大提琴协奏曲》中也有主导动机的精妙展现。第一乐章开头即出现了这个撕裂、痛苦、悲愤气质的动机,这个跨度极大的和弦以极强的力度出现,伴以悠缓的节奏,让听众印象深刻(见谱例2)。

谱例2

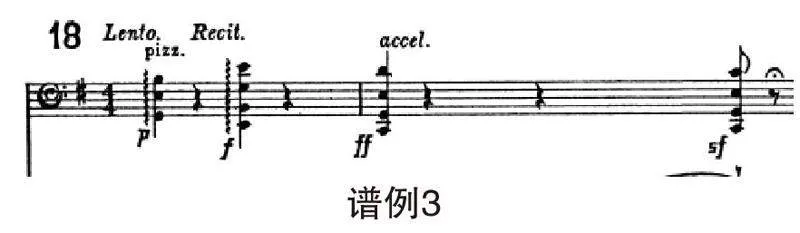

而到了第二乐章时,大提琴演绎相同的动机主题,这里的速度渐渐加快,力度也不断加强,但与第一乐章相较,大提琴和弦拨奏演奏,气质略显谐谑、怪诞(见谱例3)。

谱例3

最后到了第四乐章,先由管弦乐队带出主题动机,然后再由大提琴单独呈现,这里音乐则变得更为庄重,但情绪的浓度也达到了顶峰(见谱例4)。

谱例4

从以上的分析不难看出,瓦格纳式主导动机被埃尔加灵活运用在其作品中。在埃尔加手中,主导动机不仅可以在清唱剧中烘托音乐气氛、推进剧情,帮助听众领会作品意图,也可以使用在管弦作品中,成为贯穿全曲各乐章,明确作品主旨,帮助建构音乐语言与结构统一性、完整性的重要组成部分[4]。

(二)半音化和声

在浪漫主义时期诸位作曲家中,瓦格纳对于和声的运用极具特点,他的半音和声将功能和声极端化,不协和和弦、和弦外音等大量使用,使得功能和声体系接近破灭,为了强化戏剧冲突,他刻意延后和弦的解决,让和弦在不稳定的调性中游离,造成和声与调性的不稳定。高度半音化的和声让音乐气质起伏不定,不明确的调性使得音乐在极具张力中发展,音乐好似带着一个接着一个的悬念,使欣赏的听众被紧张的音乐勾住魂魄,不由自主地沉浸在瓦格纳所营造的乐剧世界中。

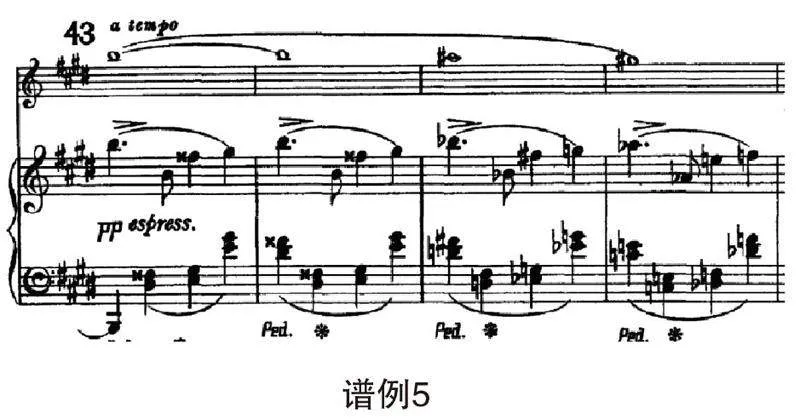

半音化和声起初多用于歌剧,但很快被运用到音乐的各类体裁中。如在埃尔加《小提琴奏鸣曲op.82》的第三乐章中,便有半音化和声的出现,在作品的第43小节至46小节,钢琴伴随着大量未解决的增三和弦,如谱例5所示,在这四个小节中,从开头的B-升D-重升F,到升D-升F-升A,最后到C-E-升G,多个增三和弦所带来调性游离,造成作品的前进方向进一步模糊,这些不协和和弦进一步扩展出12小节的乐汇,作品的紧张度进一步增强,扩展了全曲的张力[5]。

谱例5

再来看该乐章第六小节开始(如谱例6所示),小提琴声部在E大调上升高第Ⅳ级音升A,并从Ⅱ级的基础上所构成的小七和弦改为大小七和弦,由小调的e多利亚调式转为大调的E利底亚调式。而第9小节,转入e弗里几亚调式,则又从大调式转入小调式,作曲家使用同名调式多次进行转换,调式的多次转换造成多样的半音化和声效果,产生了丰富的和声色彩变化。

谱例6

(三)严密的结构思维

晚期浪漫派的德奥作曲家在贝多芬对作品结构改革的基础上,不仅对音乐语言进行了个性化的创作,同时也极大扩充了作品结构的宽度,他们大多喜爱用相对自由的曲式与结构来进行音乐创作与建构,如马勒就钟情在他的交响曲中使用较为丰富的乐章组合形式和多样化的奏鸣曲式处理。这一点在埃尔加的创作中也常常出现。

例如,在埃尔加《小提琴奏鸣曲op.82》的第一乐章,作曲家使用了带两个展开部的奏鸣曲式,第二个展开部放置于再现部之后,这种个性化的安排是依从于作曲家精心设计的结构布局。整体素材从前往后看是A-B-C-A1-B1-C1-A2,但从后往前看则是A2-C1-B1-A1-C-B-A式的对称布局。结构思维还体现在调性的布局上,在这个乐章中,呈示部中,主部主题是e小调,而副部主题从开始的主调慢慢过渡到属调b小调,在经过展开部的对比冲突后,再现部主部主题从主调e小调进入副部主题下属a小调,而再现部的乐思未有充分释放,紧接着的第二展开部接上,以属调b小调进入,最后经过一段尾声,结束在同主音的E大调上。

可以看到,埃尔加并没有死板地照搬古典主义时期继承下来的奏鸣曲式的传统结构,无论是素材设计、调性安排以及奏鸣曲式的结构布局,都在一定程度上展现了作曲家的理性化的结构布局,并在一定程度上提高了曲式结构的复杂度,音乐的矛盾增加了,音乐的丰富性也提高了[6]。

三、结束语

西方音乐从十九世纪开始,民族音乐开始萌芽并迅速发展起来,从东欧的俄国、捷克,到北欧的挪威、芬兰等国家,都出现了一大批民族主义音乐家,他们大多怀有极强的爱国主义热情和热烈的民族自豪感。在艺术创作尤其是音乐创作中,他们大多继承和借鉴西欧从中世纪、巴洛克、古典、浪漫等时期的优秀音乐成果与传统,但他们更重要的目的是在自己的创作中强调民族的内容、体现民族的文化、宣扬民族的精神。

对于处于西欧地区的英国音乐而言,其三和弦与民歌传统从中世纪时便已在西方音乐史中显露独特的风采,但随后的时光里,英国音乐的本土音乐并未展现与其国家相匹配的影响力。到了十九世纪后半叶,民族主义音乐渐渐成为各国音乐的共同理想,但对于本土音乐欠发达的英国,借鉴他国、他民族音乐成果及成功经验是成为有影响力的音乐大国的必经之路。如何让本民族的音乐站上世界音乐的舞台,有选择地借鉴和吸收优秀传统的方法是必不可少的。在英国复兴运动中,德国音乐扮演引领风潮的角色。作为英国音乐复兴运动早期代表人物的埃尔加,很自然地在创作中积极吸收德国音乐尤其是瓦格纳音乐的中的优秀成果,主导动机、半音和声、结构化思维这些独具特点的德国音乐成果,让埃尔加的音乐创作更为丰富。而这些优秀成果所包含的音乐技法、音乐创作思维等,与埃尔加的创作相结合,使得英国音乐开始登上世界音乐舞台,向世界宣扬英国音乐的风采,使得后辈音乐家沿着埃尔加的创作思路,他们在创作中进一步凸显英国本土音乐传统风格,让英国音乐得以复兴,展现新时期英国音乐的全新风貌。

参考文献:

[1]孙国忠.埃尔加与“英国音乐复兴”[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2003(02):13-21+4.

[2]屈榕.埃尔加——英国音乐复兴的先驱[J].黄河之声,2009(04):110-111.

[3]赵春旭.论埃尔加《e小调大提琴协奏曲》作品风格与演奏技巧[D].吉林艺术学院,2019.

[4]周文静.神谕感召下爱的光辉[D].上海音乐学院,2012.

[5]方文.“英国音乐复兴”历程中的戴留斯[D].上海音乐学院,2021.

[6]“英国的贝多芬”——对埃尔加及其音乐作品的初探[D].东北师范大学,2007.