那些留在我文字里的援青故事

2023-12-29辛茜岳强

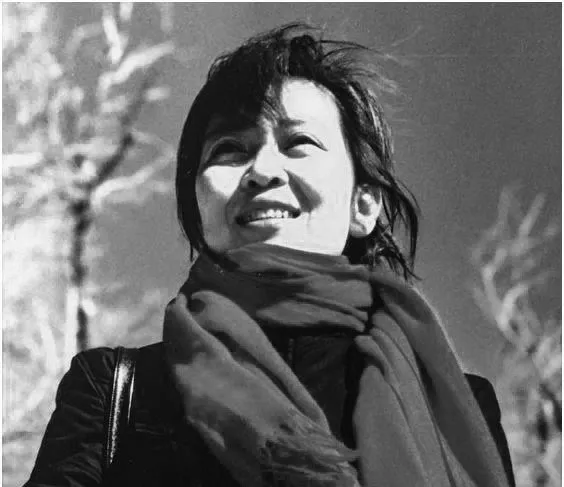

我的第一部长篇报告文学《我的青海 我的雪原》出版了,我长长地舒了一口气,1年的光阴,风雨兼顾,那些人、那些事如湖水一样清澄明亮,令我感叹。

我从小在青海长大,热爱青海,也深知在高海拔地区工作生活的苦楚,可为什么仍然有一批又一批的人从气候条件、生活条件优越的地方来到条件艰苦、空气含氧量不足内地一半的高寒之地援助我们?他们在这里会有什么样的感受?究竟做了些什么事?会遇到怎样的困难?我想通过援青干部的故事,让更多的人了解青海,了解长期坚守在高海拔地区的当地干部工作生活中的各种不易和艰辛。

2020年4月,我深入青海高原海拔4200米以上的乡村牧区,踏上了追踪援青人足迹的采访之路,试图以朴实温暖的笔触、温婉动人的故事,描绘这段急剧变化、丰富生动、值得纪念的重要历程,以表达这个光荣的群体在创造与实践、努力与奋斗的援青路上体现出的奉献精神、吃苦精神、牺牲精神、开拓精神。

通过与援青干部和当地干部的接触,我感到,理解援青不能表象化,不能仅仅看成是物质的援助、基础设施的改变、生活条件的改善,更重要的是情感的力量,慈悲和友情。我认为我的选择和立意是正确的,为此,我需要集中力量尽快见到他们,只要有一个线索,就想办法去州上、县里、乡上、学校、医院寻找。

终于,一个个鲜活生动的人物出现在我的眼前,他们是医生、教师、律师、专职扶贫干部,也有植树造林、开发牦牛产业的民营企业家,让我在倾听、感动、受益的同时,借助他们珍贵而生动的援青经历、情感变化、内心世界,用文字记录了这一群体在积极服务国家重大战略中,个人的付出与努力,超越物质意义之上的情感力量,精神世界得以丰富、完善、升华的过程。

采访是艰难的。最难的不是高海拔,不是缺氧,不是路途的艰辛,而是他人的不解,这是我万万没想到的。但是,当我翻越海拔近5000多米的高山垭口,途经贫瘠的草甸、戈壁荒滩,看到生活在三江源头的牧民,看到捧着新书包、穿着新羽绒服的孩子们脸上天真的笑容,看到重见光明、解除病痛的的老人;看到来自北京、上海、浙江的援青干部变得黝黑通红的面孔、粗糙的双手、斑白的鬓角,我的心里就会涌动起一股无形的力量,聚精会神地进入一个又一个气韵通达、丰韵华美的世界。

去海西大柴旦,是搭高中同学的朋友张发红的便车。行至新疆与大柴旦的岔路口时,突然一声巨响,跟在我们后面的一辆越野车急速转向,把我们撞出了好几米,坐在副驾驶位上的我,被撞得脑子里像飞进了一窝蜜蜂嗡嗡直叫。右侧门严重变形,窗玻璃爆裂,张发红把我从副驾驶位上扶了下来,好在人都没事,大家也很冷静。

还有一次去果洛州。一位朋友答应开车陪我,却不知高原路途的艰险。在拉加峡,左侧的后轮胎爆了,在军工镇修理店补好,好不容易磨到大武镇,右侧的前轮胎又爆了。这一次没法修补,修车店答应第二天空运过来一个新轮胎。第二天一早我去医院采访上海援青医生,女朋友去装新轮胎。下午4点赶到久治县。一夜后,赶早从久治出发经甘肃碌曲湿地,青海黄南州河南县、同仁县,夜里12点回到西宁。第三天一早,我在睡梦中被女朋友打来的电话惊醒,大武镇换新轮胎的小伙子没经验,8个螺丝,只管安装进去,一个也没上紧。车店老板一脸惊讶,太悬了。

在玉树,我见到了在海拔最高、最艰苦的曲麻莱县、治多县工作的第四批北京援青干部栗云鹏、王锐、谢智刚、胡希召,见到了援助玉树州医院、每晚必吃药才能入睡的医生刘翠翠,新婚不久便离开北京的医生王宏伟,还有一向沉着淡定的北京医生苏建伟。

在黄南州,我和农业农村部女援青干部杨林一起去尖扎县,看她如何检查、指导工作,见识了黄河上游网箱养殖三文鱼的壮观场面。其中,在自然条件格外艰苦的泽库县做法律援助的、京城有名的刑辩律师张青松,给我留下了深刻的印象。《我的青海 我的雪原》出版后,我在北京又一次见到了张青松。他依然那么率真、幽默、务实、智慧,至今还在东奔西走,想办法帮助黄南有志学法律的藏族年轻人。

2021年春,我在北京幸运地见到了先后30多次奔赴青海玉树的《光明日报》对口帮扶囊谦县扶贫干部张君华。那天,春色迷人,天空湛蓝。她提着装满书籍和水果的大袋子,站在地铁口向我招手,甜甜的笑脸干净得像个孩子。我想要接过袋子,她不肯,我们就一人一边提着,慢慢走着。那一刻,京城丁香盛开,浓烈的香味馨香浓烈,我感到很幸福。有人说,来一趟人世要看遍美景;有人说,来一趟人世要吃遍美食。可我觉得,因为写作,让我遇见了这么多优秀的人,也是我此生之幸。他们就像一粒珍珠、一朵小花、一颗星星,把纯洁的光艳和芬芳送进了我的心田,让我永远沐浴在祥和之中,充满宁静和喜悦。那一天,从早上到傍晚,我们顾不得喝水,顾不上吃水果,甚至顾不得吃晚饭,一刻不停地聊囊谦、说囊谦、讲囊谦,好似囊谦已经融在她的血液里,奔涌在她全身。

经过1年多的奔波、对近百人的采访、1年的创作,我终于完成了这部非虚构文学作品《我的青海 我的雪原》。我不敢奢望这本书能够得到读者多少青睐,但让我感到欣慰的是,那些值得记忆和赞美的援青动人故事,真真切切地留在了我的文字里,能够和读者们一起感受,共同体会。

(摘自《中国妇女报》)(责任编辑 张宇昕)