从省校合作到海纳百川

2023-12-29王铁民李元元姚倩蕾吴雨霏

“长三院”的创立和发展

顶层设计、省校共建创新载体

浙江清华长三角研究院(以下简称“长三院”)的建立离不开习近平同志的谋划决策。为支持创新型省份的建设,习近平同志提出并推动实施了“引进大院名校,共建创新载体”的战略部署,促成了浙江省与清华大学间的省校合作。2003年12月31日,省校双方正式签约,携手共建浙江清华长三角研究院。彼时的嘉兴,以“勒紧裤腰带也要投资引进大院名校”的气概和胆识,划出3.64平方公里土地,投资几十亿元建国内一流的创新平台嘉兴科技城。最终,嘉兴的诚意打动了清华大学。“长三院”在嘉兴市落地、生根、开花、结果。2008年12月,“长三院”总部大楼在嘉兴正式落成并投入使用。成立伊始,“长三院”就明晰了自身作为“省校合作的桥梁,人才培养的摇篮,科技创新的平台,成果转化的基地”的发展定位。“长三院”的发展得到了清华大学在基础研究和高新技术领域的大力支持,先进制造技术研究所、生物技术与医药研究所、生态环境研究所、信息技术研究所等一大批重点创新平台相继在嘉组建。

七位一体、奠基“北斗七星”发展模式

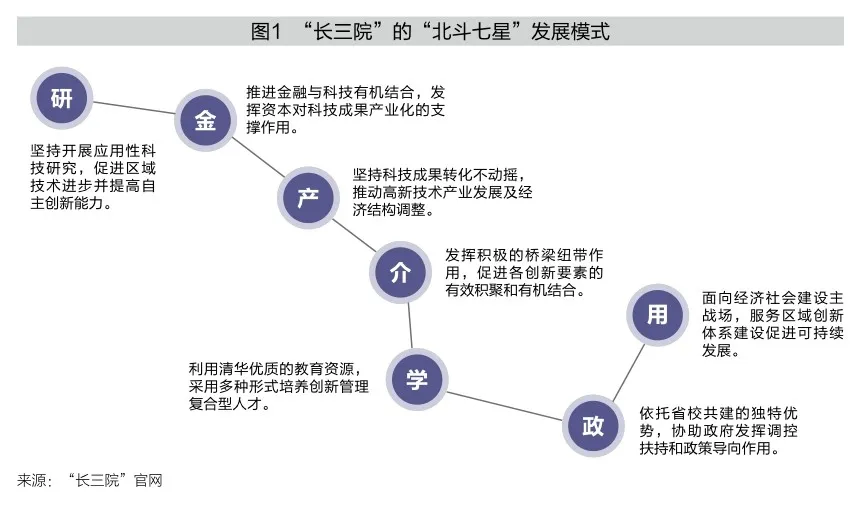

科研是一项前期投入高、回报周期长的工作,作为一所自收自支、企业化管理的科研型事业单位,“长三院”为实现自身的健康发展,需要寻找可持续发展之道。2010年,时任“长三院”院长的胡海峰同志率先提出了“政、产、学、研、金、介、用”的“北斗七星”发展模式(见图1),为“长三院”全产业链贯通的发展道路奠定了基础。

依照“北斗七星”的发展模式,“长三院”发挥省校共建的独特优势,协助政府在科技创新政策制定和实施等方面发挥积极作用(“政”),面向区域经济的需求开展应用性科技研究,在高新技术领域构建研究所等创新平台,提升自主创新能力(“研”);多措并举地促进科技成果转化、推动高新技术产业发展,实现区域经济结构的优化调整(“产”)。在创新和科技成果的转化过程中,“长三院”发挥资本对科技成果产业化的支撑作用、推进金融与科技的有机结合(“金”);同时提供创新生态集成服务,集聚创新要素,促进各要素的有效融合(“介”)。在创新和科技成果的应用方面,“长三院”借助清华大学等高校的优质教育资源,以灵活多样的形式培养科技创新和经营管理的复合型人才(“学”);同时“长三院”注重面向经济社会发展的重大需求,建立创新体系,促进经济社会高质量协同发展(“用”)。在“北斗七星”战略的指引下,“长三院”已发展成为科创属性强、国际化程度高的创新生态集成载体。

“长三院海纳生态体系”的构建过程和构成要素

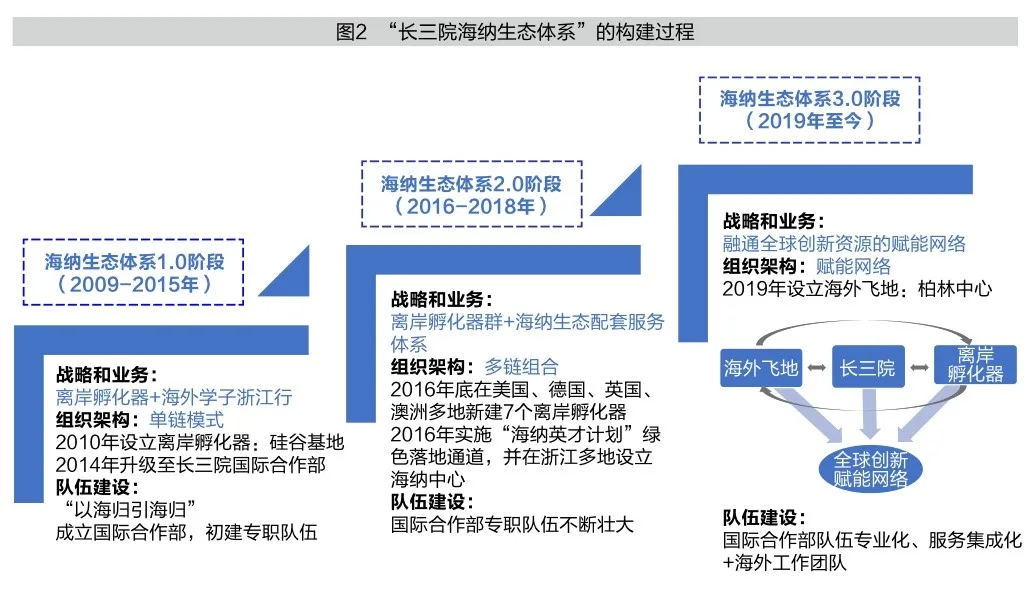

作为对“北斗七星”发展布局中“介”这一环节的探索,“长三院”在国际合作方面走出了一条具有自身特色的发展道路。“长三院”国际合作部的前身——硅谷基地成立于2010年3月,主要针对长三角地区(尤其是浙江省)的产业需求,从海外引进科技人才和项目,打造“离岸孵化精准引智”的模式,有针对性地为浙江省内的产业化发展提供人才和科技项目支撑。随着海归优秀人才的不断加入,硅谷基地在省校区域合作共建的坚实基础上,从2010年开始着力拓展国际合作和海外业务,并于2014年6月升级至国际合作部。经过十余年的不懈探索与进取,“长三院”已逐步构建起融通全球创新资源的“海纳生态体系”。“长三院海纳生态体系”构建过程的复盘分析(见图2)显示:其迭代和演进的进程主要经历了三个发展阶段,即以离岸孵化器为主的1.0阶段“单链模式”、2.0阶段“多链组合”模式和以设立海外飞地为突破口的“赋能网络”模式。每一阶段,“长三院”都由国际合作部拉动,在战略和业务、组织架构、队伍建设等方面完成迭代,逐步形成了融通全球创新资源的创新生态集成服务体系和赋能网络。

“海纳生态体系”1.0阶段

2009年10月,浙江省科技厅前往北美。在硅谷与清华海外校友组织会面后,浙江省科技厅当即决定邀请海外清华校友在当年圣诞节来浙江考察对接。在“长三院”的推动下,首届“海外清华学子浙江行”共有九十余位海外学子来访浙江,与浙江省的科技、产业界对接。活动结束后,多位清华校友在回国了解浙江的情况后,决定入职“长三院”。2010年初,“长三院”在美国硅谷建立了“硅谷创新创业基地”(以下简称“硅谷基地”)。“硅谷基地”成立之初,是“长三院”的海外联络点与项目孵化器,也标志着“长三院海纳生态体系”最早的雏形。

在“海纳生态体系”的1.0阶段,很多工作都在探索中开展和推进。

在战略和业务端,主要依托“硅谷基地”,探索和开拓离岸孵化器的工作流程和各项服务,并通过“海外学子浙江行”等引智项目,构建海内外的创新联动机制。

在组织架构端,“硅谷基地”定位于成为具有全球化视野、多方合作共赢的离岸孵化器。依托“硅谷基地”,“长三院”从海外引进人才和技术,同时把中国的市场需求送出去,并在全球创新创业活动最为活跃的美国加州硅谷地区成立孵化器,促进国际技术的交流合作,还为国外高新技术应用打开方便之门。浙江充沛的民间资本与市场以及浙江各地的人才政策与良好的创新创业环境对高科技项目落地和全球人才汇聚也极富吸引力。

在队伍建设端,“长三院”充分发挥清华校友的海外资源网络优势,当地聘用工作人员,构建“以海归引海归”的引才模式,为国际合作、海外资源的开拓提供了助力。随着业务规模的不断扩大,国际合作成为了“长三院”整体工作中不可或缺的一部分。2014年,“硅谷基地”正式升级为国际合作部。国际合作部初建专职人员队伍,志在将海外招才引智工作拓展到世界各地的高新科技聚集区。

“海纳生态体系”2.0阶段

2016年开始,“海纳生态体系”进入2.0发展阶段,主要的突破在于战略和业务端,同时引导了组织架构和队伍建设的相应调整与匹配。这一阶段的标志是离岸孵化器群的开设运营以及海纳生态配套服务体系的升级完善。

“离岸孵化器”串珠成链 2016年12月,在嘉兴市委组织部的支持下,“长三院”与嘉兴市各县(市、区)分别签署合作协议,相继在波士顿、纽约、美国圣地亚哥、慕尼黑、法兰克福、伦敦、悉尼等地新设7个“离岸孵化器”,加大海外高层次人才和项目引进力度,进一步构建全球创新网络、升级“海纳生态体系”。至今,“长三院”已在世界范围内设有九个离岸孵化器、一个技术中心以及十二个海外联络点,辐射覆盖三十万海外学子。海外孵化器的建立吸引了大量高科技创业项目入驻,使海外招才引智工作实现常态化,加强了“长三院”与海外高校、社团、协会、企业间的联系。

“海纳生态”配套服务体系升级完善“长三院”国际合作部以“海外孵化、天使投资、带土移植、平台支持、投资助力、快速发展”为特色,逐渐形成了孵化、引进、落户的“全生命周期”服务体系。国际合作部的专职人员队伍得到充实和壮大。

2016年,“长三院”与浙江省多个地方政府联手推出“海纳英才支持计划”(以下简称“海纳计划”)绿色落户通道,给予优秀项目更高效的政策支持。在地方政府的人才支持政策之外,“长三院”提供具有特色的组合支持措施,帮助入选“海纳计划”的项目成立“海纳中心”,以引进海外高层次人才落地并赋能项目产业化发展为目的,为地方及研究院引进海外先进技术团队和项目。“海纳中心”通过提供院内办公场地、创业导师辅导、科技金融融资、科技孵化服务和人才队伍建设服务等组合式的配套服务与引导,为项目团队发展初期提供了一个更易适应的创业环境。

“长三院”还为“海纳计划”量身定制全新的管理办法,对“海纳中心”进行统一的服务管理。这些升级和完善后的胚胎服务也惠及离岸孵化器中的入驻项目与团队。对于离岸孵化器的入驻项目,“长三院”的海外项目团队每季度开展进度考核,符合要求的项目将通过创新创业大赛、项目评审等“常规”通道回国落户,从而实现了“带土移植、海内外互动”。

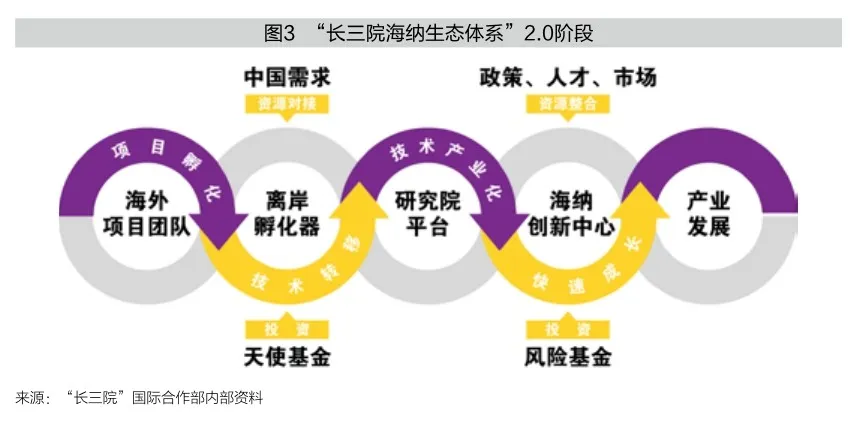

“海纳生态体系”2.0阶段是对1.0阶段“离岸孵化器+引智活动”模式的丰富和增强,夯实了海内外创新联动机制(见图3)。

以“长三院”的创新平台为依托,一方面通过设立和运营多个离岸孵化器发布需求,对接海外不同区域的当地资源,遴选和吸引海外项目团队入驻孵化器,并为项目孵化提供天使投资等金融支持;另一方面,在浙江省多地建设一批海纳创新中心及海纳创客空间,为落实“海纳计划”绿色落户通道和离岸孵化器遴选回国的常规落户通道提供政策支持、人才服务和市场对接,推动科技成果的“带土移植”及产业化发展。

“海纳生态体系”3.0阶段

2019年,在原有的“离岸孵化+人才引进”工作基础上,“长三院”在德国升级打造海外创新综合体——“柏林技术中心”(以下简称“柏林中心”),率先在欧洲设立具有“科研机构资质+产业化平台背景”的实体飞地,“柏林中心”也成为了“长三院”打造的首个海外产业创新综合服务体。

在战略和业务端,“海纳生态体系”3.0阶段的标志性突破点是打造海外飞地,并依托海外创新服务综合体、围绕融合全球创新资源这一使命,开拓建立起涵盖“科研合作、人才引进、技术培训、招商引资、企业出海、采购服务”等六大核心业务模块的赋能网络。2020年1月,突如其来的“新冠”疫情阻碍了世界各地的联通,影响了“长三院”国际合作工作计划的实施。2021年“长三院”推出“海纳全球商业计划”(Pitch to Link China)全球百强名校项目路演系列活动,通过“线上+线下”的互动方式,组织项目路演、投资对接、专题讲座、学术交流等活动。同年10月,“长三院”在“柏林中心”建成首个中德工业4.0学习平台,并促成了2022年“第六届中德汽车大会”分论坛在嘉兴的举办。后疫情时代,随着全球经济的逐步复苏,“长三院”总结“柏林中心”的发展经验,并予以巩固和推广。2023年“第七届中德汽车大会”将由“长三院”作为主办方在嘉兴举办;此外,通过与新加坡管理大学创新创业学院的深入对接,“长三院”成为“第十一届新加坡李光耀全球商业计划大赛”的合作伙伴,搭建全球化发展平台,为各国优秀项目团队开通国际落户通道。

在组织架构端,随着“长三院”国际合作战略的升级和业务格局的拓展,在组织架构方面也从点对点的链状组合,进化到“聚链成网”的网络状结构。在之前的“海纳生态体系”1.0阶段,主要的组织架构形态是联接离岸孵化器与总部的单链结构、2.0阶段则发展为连接离岸孵化器群与总部的多链组合。而到了“海纳生态体系”的3.0阶段,则形成了离岸孵化器与总部、海外飞地与总部、离岸孵化器与海外飞地之间的多向网络状连接。这样的架构,辅以集成化的多模块创新生态服务能力,构成了融通全球创新资源的赋能网络。

在队伍建设端,“长三院”国际化战略实施的背后有着强大的团队支撑。孵化器工作团队主要包含国际合作部成员及海外工作人员。国际合作部成员大部分具有海外学习与工作经历;海外工作人员采用当地聘任制,且需对创新孵化工作拥有共同认知。此外,“长三院”还建立了全球专家资源库,为项目团队及企业提供咨询服务。这支“招才引智”及“专家智囊团”队伍,在集“选种”“育秧”“移植”“助长”为一体的人才项目工作链中,为“长三院”的国际合作成果落地与业务开拓提供了有力的支持。

“长三院海纳创新体系”的构成要素

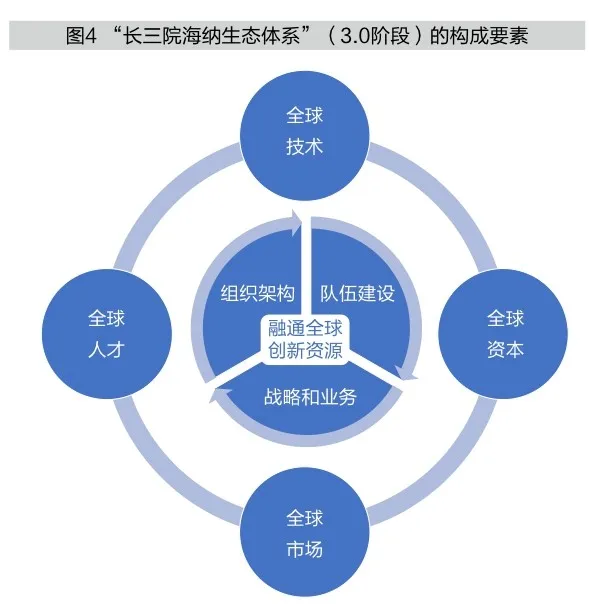

“长三院海纳生态体系”经过十余年的打造,至今已经历了三个阶段的发展,其构成要素(见图4)可以归纳为三点,即以融通全球创新资源为愿景,以集成化服务为内核,以网络化赋能为外延。

以融通全球创新资源为愿景 “长三院”自2003年成立以来,一直以服务创新主体、推动科技成果产业化为己任。初期工作主要依托省校共建,打造“离岸孵化精准引智”模式,有针对性地为浙江省内的产业化发展提供人才和科技项目支撑,实现了创新人才和项目“带土移植”式的海内外互动与连接。随着时间的推移、实践的探索和经验的积累,“长三院”在继续深度服务地方经济的同时,相继在北美、欧洲、澳洲、东南亚等多地设立和运营一批离岸孵化器、海外飞地,在国内设立海纳中心,构建创新生态集成服务和赋能体系的网络状组织,并将不断丰富和优化在全球的区位选择与布局,融通全球创新资源已成为“长三院”打造“海纳生态体系”并持续精进发展的战略愿景。

以集成化服务为内核 “长三院”创立伊始,即紧紧围绕国家人才发展战略,于2010年正式提出了“政、产、学、研、金、介、用”的“北斗七星”发展模式,奠定了成长为创新生态集成载体的基础。国际合作部作为“长三院”落实创新赋能服务和引才工作的重要部门,从人才服务开始,目前“长三院”在国际合作中已延伸发展了科研合作、人才引进、技术培训、招商引资、企业出海、采购服务等六大核心业务模块,并能针对企事业单位以及创新项目和团队的需求,推出定制的集成服务方案。而集成化服务的能力基础根植于国际合作部十余年如一日的励精图治。依托和发挥“长三院”省校共建平台的优势,国际合作部在战略和业务端与时俱进、实施突破;在组织架构端放眼全球、开拓布局;在队伍建设端壮大队伍,把专业化做深,梯队化做实。“长三院”国际合作部通过三端并举、步步为营的组合拳,实现了集成化服务能力的协调发展。

以网络化赋能为外延 纵观“长三院海纳生态体系”的发展,其所提供的的服务从1.0阶段的“离岸孵化器+人才浙江行”单链模式、2.0阶段的“离岸孵化器群+海纳中心和配套服务体系”多链组合模式,已发展成为当下3.0阶段的“离岸孵化器群+海外飞地+总部及海纳服务体系”的全球创新网络模式。这样的网络状结构,不仅继续支撑着海内外创新要素的双向流动,还激发了海外飞地(群)与离岸孵化器群之间在人才、技术、资本、市场等方面的联动,并将集成服务能力通过网络状的结构,赋能各个节点的创新项目与团队,实现了“海纳生态体系”的网络化赋能,对“融通全球创新资源”这一愿景的达成提供切实的支撑。

总结与展望

格局与成效:从省校合作到海纳百川

“长三院”是习近平同志在浙江工作期间亲自谋划、亲自定名、亲自部署、亲自推动设立的省校共建新型创新载体;是浙江省实施“引进大院名校,共建创新载体”战略的先行者、引领者。“长三院”始终紧紧围绕国家人才发展战略,提前布局发展路线,一直走在国际工作的最前沿,是国内启动最早、规模最大的海外招才引智平台之一。从“以海归引海归”模式开始串珠成链、由点及面,逐步开设运营了离岸孵化器群,并开通“常规+绿色”落地服务双通道,形成创新生态的多链组合,2019年在新冠疫情肆虐之前提前布局,前瞻性地建设海外人才飞地和创新创业基地,通过各项活动为人才和企业赋能,实现“引进来”与“走出去”双向互动,打造融通全球创新资源的“海纳生态体系”。“长三院海纳生态体系”从最初单纯地通过市场环境与优惠政策将人才吸引至长三角地区落户,到后来以“不求人才为我所有,但求人才为我所用”,破解“引才难、留才难”的现实困境,实现新形式的国际合作。“长三院”不断探索国际化发展机遇与路径,积极实践并总结经验,持续开创国际化战略新模式,一方面基于省校合作,持续为长三角地区的产业化发展提供人才和科技项目支撑;另一方面发挥自身创新生态集成服务商的优势,在全球范围内优化科技资源配置、打造创新生态赋能网络,促进科技成果转化,体现了海纳百川的格局和成效。如今,“长三院”已践行国际化战略十余载,并相继获评“浙江省重点国际合作基地”“国家国际科技合作基地”“国家海外人才离岸创新创业基地”。

未来展望与思考

展望未来,国际国内的发展环境中挑战和机遇并存。从挑战看,国际社会出现“逆全球化”思潮,“中国威胁论”和“去风险”的论调不乏拥趸者。从机遇看,中国经济发展进入寻求高质量发展的新阶段,中国式现代化道路离不开创新和科技实力的进一步提升。正因如此,才更加需要我国在政策层面、市场层面、企事业层面等多层面深刻思考,探寻构建“人类命运共同体”的和平、和谐发展之道。相互依存、共同发展既是发展的事实基础也是前进方向。

从全球创新资源的融通来看,“长三院”及其打造的“海纳生态体系”通过提供创新生态集成服务、构建全球赋能网络,为优化创新要素的配置,提升创新成果转化的效率,增加创新成果的应用价值提供了积极的助益。当我们拥有海纳百川的胸怀,才能更加坚定不移地构建万川奔腾、共同繁荣的明天。

本文作者感谢“长三院”的大力支持,田岱灵、方旖宁、杨浩雪、黄薇娜、李博洋、任淑君、陈俊男等对素材收集和梳理亦有贡献。