从古籍中看海上丝绸之路的贸易状况

2023-12-29霍晓敏

【摘要】习近平总书记在党的二十大报告中对推动共建“一带一路”高质量发展作出重要部署,以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神,不仅是人类文明的宝贵遗产,也是推动共建“一带一路”高质量发展的重要精神动力。从秦汉时期开始,海上丝绸之路一直都是连接东方与西方之间经济文化和商业往来的关键纽带。本文主要以汉、唐、宋、元、明时期记载海上丝绸之路的古籍文献为研究范围,归纳总结几本文献中的主要内容以及各个历史时期海上丝路沿线国家与我国的丝绸贸易状况,進一步了解海上丝绸之路,赓续丝路精神。

【关键词】古籍;海上丝绸之路;经济贸易

【中图分类号】G125 【文献标识码】A 【文章编号】2097-2261(2023)27-0004-04

【基金项目】本文系江苏省高校哲学社会科学研究一般项目:党的二十大精神引领高校思政课教学的研究与实践(项目编号:2023SJSZ0733)的阶段性研究成果;“江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题:高职院校思政课互动式教学模式的实践与研究(项目编号:D/2021/03/145)的阶段性研究成果。

海上丝绸之路形成于秦汉,繁荣于唐宋,鼎盛于明清,这条跨越古今、贯通中外的通道,成就了郑和七次下西洋的壮举,更让中国的丝绸、瓷器、茶叶等珍贵物品漂洋过海,销往异国他乡。

一、汉唐宋元明时期关于海上丝绸之路的

部分古籍记载

国内学者对于古代海上丝绸之路的研究著作,除了正史史籍外,目前有一部分收于中外交通史籍丛刊,由向达先生在1960年发起并整理,后由中华书局点校出版;还有一部分散见于民间航海家、旅行家、商人、僧侣根据亲身经历写的游记和回忆录。

关于中国古代海上丝绸之路,经历了各个朝代的变迁与发展,自开辟以来至今已有两千多年的历史,最早可追溯于西汉。班固所著《汉书·地理志》详细记载了一条汉武帝时期开辟的南海近海海路。唐代杜环《经行记》一书主要介绍了唐朝在怛逻斯之战战败后,作者在中亚、西亚及地中海等大食占据的地区之所见所闻,翔实记录了十三个国家的地理环境、土产风物、生活习俗、经济贸易等方面的情况。宋代周去非《岭外代答》一书主要介绍了宋代岭南地区的社会经济﹑生活风俗、物产资源﹑山川古迹等情况。宋代赵汝适《诸蕃志》一书主要介绍了东自日本、西到东非索马里、北非摩洛哥和地中海东部沿海国家的风土人情、物产,以及从中国沿海到海外各国的航行路线、里程和所用周期,全书分上下两卷,上卷列国,下卷表物。元代汪大渊《岛夷志略》一书主要介绍了元朝时100多个国家和地区的概况,包括地理位置、农业、气候、饮食、刑罚、贸易、婚丧之礼等。明代马欢《瀛涯胜览》一书主要介绍了15世纪初亚非地区一些国家的政治、经济、文化情况,以及郑和船队的组成、宝船尺度、郑和使团的人员组织等。明代费信《星槎胜览》一书主要介绍了作者随郑和四下西洋的所见所闻及海外二十余国家和地区的情况。明代巩珍《西洋番国志》一书主要介绍了当时西洋诸国的人民生活情况,特别是与我国人民友好通商的关系,该书共著录二十个国家,先后次序和文字内容与马欢的《瀛涯胜览》大致相同。

二、从古籍中看古代海上丝绸之路的

贸易状况

(一)汉代《汉书·地理志》

中国的丝绸誉满天下,早在公元前就在海上向外传播。外传至南海航线的最早记载于《汉书·地理志》卷二八“粤地”条:“自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,有都元国;又船行可四月,有邑卢没国;又船行可二十余日,有谌离国;步行可十余日,有夫甘都卢国。自夫甘都卢国船行可二月余,有黄支国,民俗略与珠厓相类。其州广大,户口多,多异物,自武帝以来皆献见。有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离、奇石异物,赍黄金,杂缯而往。所至国皆禀食为耦,蛮夷贾船,转送致之。亦利交易,剽杀人。又苦逢风波溺死,不者数年来还。大珠至围二寸以下。平帝元始中,王莽辅政,欲耀威德,厚遗黄支王,令遣使献生犀牛。自黄支船行可八月,到皮宗;船行可二月,到日南、象林界云。黄支之南,有已程不国,汉之译使自此还矣。”由此可知,早在汉武帝时中国就已经开始使用海上交通工具前往位于东南亚地区的国家。

有史料记载表明:“公元前137年至公元前94年间的20多年(即西汉时期),曾派遣郑吉率领军队驻扎日南郡象林县,以镇压当地叛乱并管理该地事务,同时还设置了交趾刺史部,管辖其下属各郡及南海诸侯王朝政权机构等事宜。”

此外还有文献资料显示当时的中国政府为了加强与海外国家的联系而采取了一系列措施,其中包括设立专门负责对外贸易的管理部门——市舶司,并且还在广州等地设定了海关,以便对进出境商品征收关税或征调赋役。另外值得一提的是,当时的中国人已经掌握了一些先进的水上技术,例如造船术,他们制造出的木制帆船不仅坚固耐久,而且速度极快,因此这些水手们便驾驶着这种大大小小的舰艇,沿途经过许多国家和地区,最终抵达目的地,即现在的孟加拉湾一带。这是我国丝绸作为商品外传到海外的最早记录,实际上就是以丝绸换取珍宝的一种贸易往来,体现了汉朝与其他国家互通友好的对外关系。

(二)唐代《经行记》

为了增加税收,唐朝政府加强对外贸易管理,在广州设立市舶使。在那个时期,广州主要接收来自海外如香料、珍珠、象牙、犀牛角等稀世奇珍,同时向外输出的是丝绸、陶瓷及金币、铜币等物品,这使得唐朝时的中国与南洋各国的丝绸交易十分繁荣。根据《经行记》中的详细描述可以了解到当时的西亚国家,比如拂菻(即东罗马帝国)和大食(即阿拉伯帝国)的相关情况。书中提到的拂菻国女人们“皆服珠锦,好饮酒,尚干饼,多工巧,善织络”,甚至有些被其他国家奴隶贩子抓去的人仍然坚守着自己的文化传统,即使身处异域也不忘故土的风俗习惯。至于大食国,“土地所生,无物不有”,各地商贾云集,各种货物价格便宜,市场上的锦缎、珠宝琳琅满目。这些记录都揭示了东罗马帝国和阿拉伯地区丝绸产业的进步,也展示了丝绸的广泛使用和丝绸贸易的蓬勃发展。

(三)宋代《诸蕃志》

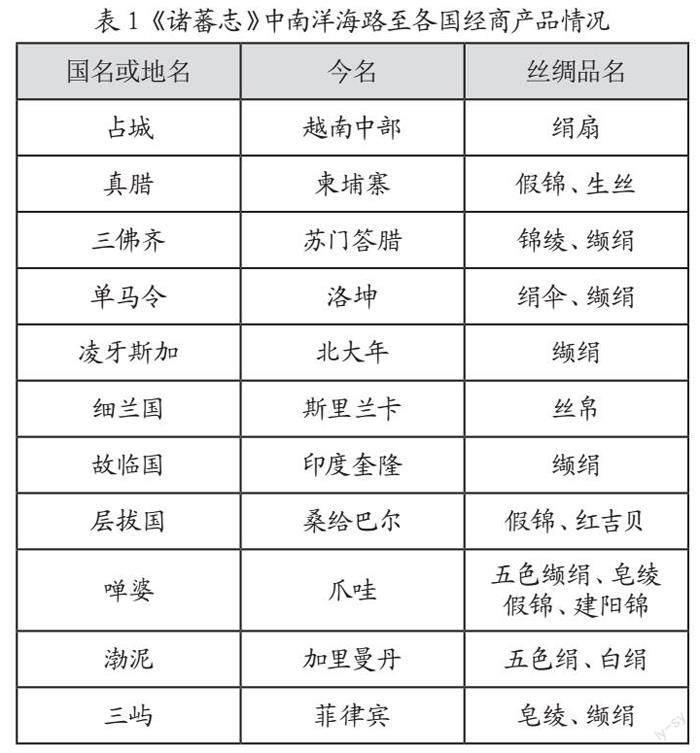

鉴于唐时对外贸易的成功,宋朝政府在对外贸易方面颇为重视。《诸蕃志》前言记载:“雍熙四年,遣内侍八人,赍敕书金帛,分四纲,各往海南诸蕃国,勾招进奉。博买香药、犀、牙、真珠、龙脑;每纲赍空名诏书二道,于所至处赐之。”不难看出,当时主要通过携带皇帝的命令和中国丝绸、金钱布匹等好物以吸引并购买国外香料等物品,这是大量中国丝绸外传的迹象。南宋政府为了阻止货币外流,进一步实施以丝绸、锦缎和陶瓷等物品交换外国进口商品的政策。古书中记载:“番商兴贩用金、银、瓷器、锦绫、缬绢、糖、铁、酒、米、干良姜、大黄、樟脑等物博易。其国在海中,扼诸番舟车往来之咽喉,古用铁?为限,以备他盗,操纵有机,若商舶至则纵之。”因此,中国的丝绸被视为购买国际产品的支付方式并得到国家的支持和推动,这使得其对外输出的领域不断扩展。根据《诸蕃志》的记载,以下是一些关于把华夏之物经由南洋海路传递至各国的详细情况及产品名称(见表1):

(四)宋代《岭外代答》

宋朝时期,航海和造船技术已经有了显著进步,能够建造出远航的大型船只。广西地区的大型船只甚至可以在海外进行贸易活动。造船技术的发展促使更多海船通过广西口岸开展海上贸易,宋代广西地区已经有了官方组织的较大规模出海贸易。

淳熙年间,官员周去非曾长期任职并深入研究过位于中国南方边陲的广西地区的相关情况,最终完成了著作《岭外代答》一书,该书主要关注的是同广西有着商业、文化互动关系的世界各地国家现状。卷三“外国门下”第52条“航海外夷”记载:“今天下沿海州郡,自东北而西南,其行至钦州止矣。沿海州郡,类有市舶。国家绥怀外夷,于泉、广二州,置提举市舶司,故凡蕃商急难之欲赴诉者。必提举司也。岁十月,提举司大设蕃商而遣之。其来也,当夏至之后。提举司征其商而覆护焉。诸蕃国之富盛多宝货者,莫如大食国,其次阇婆国,其次三佛齐国,其次乃诸国耳。”可见,那时与我国贸易最为密切的当属大食国,其次为三佛齐国、故临国。当时中国到大食往返一次需时两年,因此有不少商人将货物运至三佛齐,再由该地蕃商向中国换取丝绸。来自阿尔及利亚或其他中东地区的商业人士需要通过两处转接点来完成他们的旅程,其中一处是位于孟加拉国境内的古老港市吉大港,另一处在苏门答腊岛上的三佛齐城(现称巴塞)。这两地都是连接中国的关键节点,成为向西至欧洲与北非大陆延伸的中国海洋路线的中转站,也充当了把华夏之地的纺织品经由水道输送到这些地方的关键桥梁角色。总之,伴随着宋朝制造帆船技术的进步和其对远洋探险支持力度的加大,能够更深入且广泛地对地域范围开展对外交流活动,并促进以丝织物为代表的产品交易繁荣昌盛起来。

(五)元代《岛夷志略》

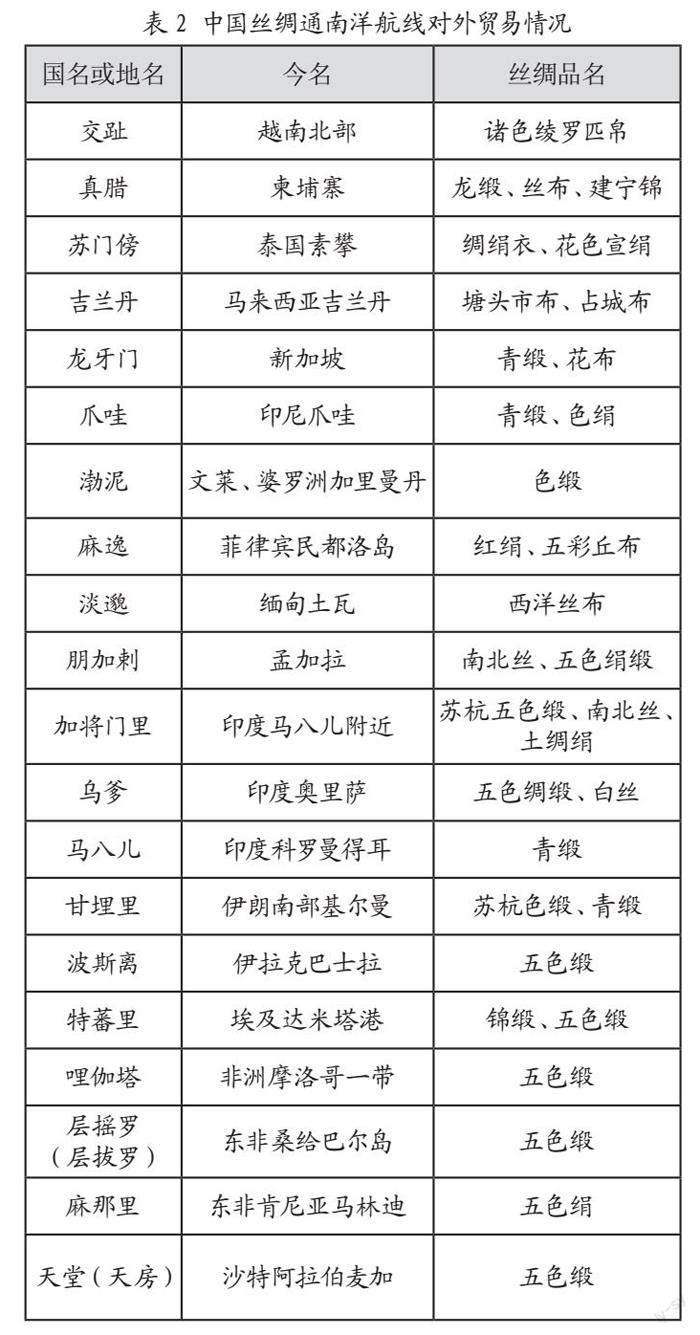

元朝政府积极推行海外贸易政策,在重要港口城市如福州、南京等地设置了专门负责管理海洋商贸活动的机构——“市舶”司,同时还分别在北京附近的大沽口及浙江沿岸地区,建立起类似的管理组织以促进国内外的经济交流与合作关系。这一阶段的中国对外贸易不仅扩大到了亚洲其他国家,甚至扩展到了欧洲、非洲的部分区域,而且使得中国的纺织品,尤其是蚕桑制品,得以大规模地输送到世界各地去交换各种珍稀物品,例如药品或黄金、白银等。据《岛夷志略》记载,当时主要利用的是从福建出发,经过台湾南部,然后到达菲律宾群岛,最后抵达马六甲半岛这条路线作为通路,以便把华夏文明传播出去,并且获取外国的一些有价值的东西回来,用于改善民生状况、提高生活质量。根据史书记载,中国丝绸通过南海航线外传到各国的丝绸种类见表2。

表2中所列国家都分布在从泉州起航的南海航线上,说明我国丝绸随着航线的变动而传到沿线各个国家和地区,可见其数量之多、范围之广。

(六)明代《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》

明朝统一中国后,建立了高度集中的君主专制政权,通过鼓励垦荒屯田和种植经济作物,农业、纺织、陶瓷、造船和其他工业的发展比上一代更加强劲。郑和七次下西洋被视为这个时期中国海上活动与国际交流的首次壮举,同时也推动着中国的纺织业走向顶峰。随他一同踏上征程的人员写了很多著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,这些著作的问世,详细叙述了我国纺织业如何成功推广至世界各地的情况。每当他们出行的时候都会携带大量的纺织品送给其他国家,或者在归程中招待各个国家的代表团来华参观。

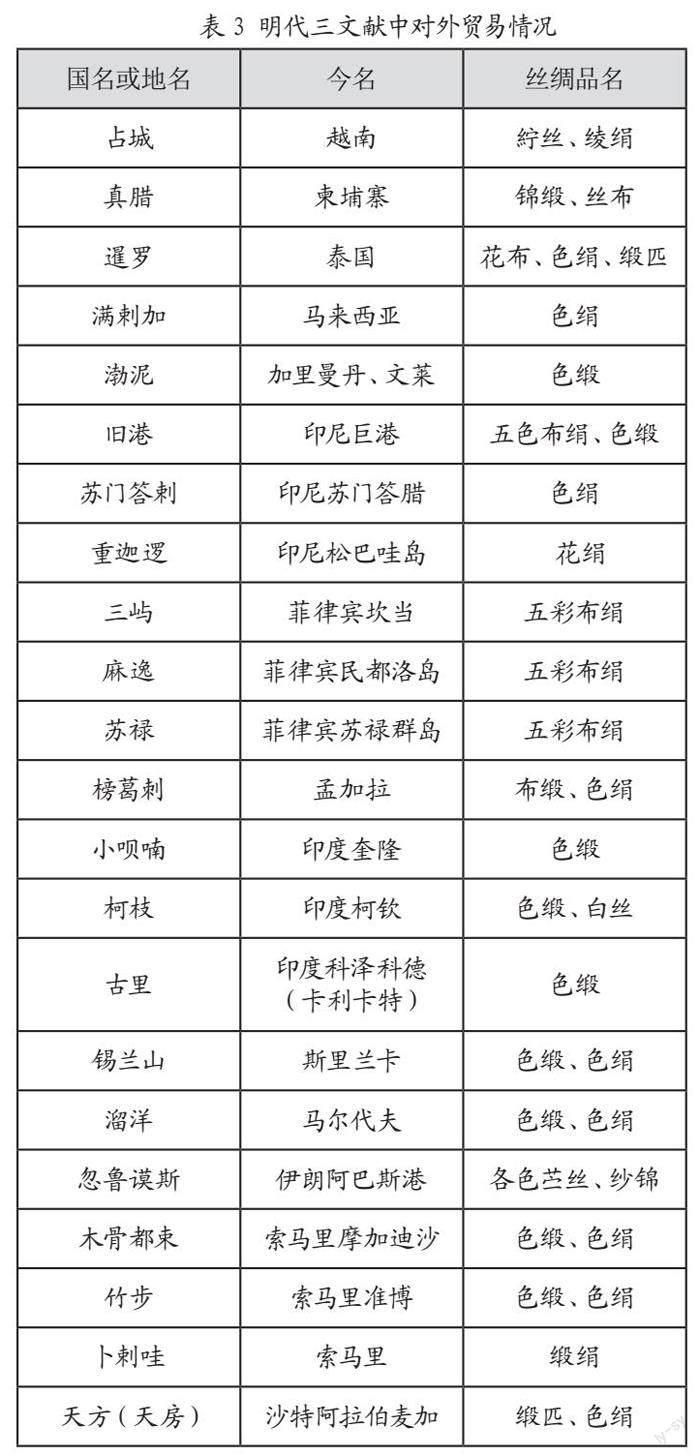

《星槎胜览》中记载:“钦遵我朝皇上,遣正使太监郑和等,节该赍捧诏敕赏赐国王、王妃,及其部领村主民下,草木咸受天福。”随后,与我国建立友好关系的国家及其代表数量不断增加,到了第六次远航时期,跟随船队的外国使者已达到十六个国家的规模,他们抵达中国后都会带来各自国家的特色产品作为礼物,同时我们也会用丝绸和金子等物品予以回报。根据三本文献的记载,以下是一些将中国丝绸经由南海路线传播至郑和访问过的国家和地区的情况(见表3):

随着郑和船队的航行,中国丝绸被广泛地传播到了各个国家和地区,此次丝绸的外销活动规模超越了历史上任何一个时期。基于强大国家力量进行的海上丝绸之路贸易,是一项与外交、政治、军事和文化密切相关的交流活动,其影响深远。

三、结语

中国丝绸沿着海上丝路不断向世界传播。最初只是在经济上互通有无,进行商品交换。后来随着技术的发展与进步,这些丝绸突破了经济范畴,和世界各国的政治、军事、外交、文化交融在一起,极大地促进了中国与海外各国的经济文化交流。了解我国古代海上丝绸之路的发展历程和贸易状况,不仅能够培养国际视野,还能助推新时代“一带一路”的高质量发展。

参考文献:

[1]班固.汉书[M].颜师古,注释.北京:中华书局,1962.

[2]陈炎.海上丝绸之路与中外文化交流[M].北京:北京大学出版社,1996.

[3]冯承钧.中国南洋交通史[M].北京:商务印书馆,2011.

[4]杜环.经行记笺注[M].张一纯,笺注.北京:中华书局,2000.

[5]周去非.岭外代答校注[M].杨武泉,注解.北京:中华书局,1999.

[6]赵汝适.诸蕃志校释[M].杨博文,校释.北京:中华书局,2000.

[7]汪大淵.岛夷志略校释[M].苏继庼,注解.北京:中华书局,1981.

[8]巩珍.西洋番国志校注[M].向达,校注.北京:中华书局,2000.

[9]马欢.瀛涯胜览校注[M].冯承钧,校注.北京:中华书局,1955.

[10]费信.星槎胜览校注[M].冯承钧,校注.北京:中华书局,1954.

[11]李金明.中国古代海上丝绸之路的发展与变迁[J].新东方,2015(01).

作者简介:

霍晓敏(1996.1-),女,汉族,山西孝义人,助教,硕士,常州纺织服装职业技术学院教师,研究方向:中国近现代史。