高良涧闸安全监测现状分析与对策研究

2023-12-29梁豪杰

梁豪杰,夏 晶,唐 颖,严 升

(1.江苏省灌溉总渠管理处,江苏 淮安 223001;2.江苏省水利防汛物资储备中心,江苏 南京 210029)

苏北灌溉总渠工程于1952年5月建成,同期分别建成了高良涧闸、运东闸、六垛南北闸等节制闸以及涵洞工程,解决了两岸农田的灌溉问题,发挥着防洪、排涝、灌溉、航运和发电等综合效益,对保障洪泽湖周边地区防洪安全和促进当地经济社会发展具有重要意义。随着经济社会的发展,水闸工程管理从规范化、制度化、信息化到精细化,管理水平不断迭代升级,对于水闸安全性态的分析也越来越受到管理人员的重视。水闸安全监测是了解水闸安全性态,对水闸安全实施科学管理的必要措施,也是保障苏北灌溉总渠运行安全和效益充分发挥的重要手段[1-2]。

高良涧闸是洪泽湖的主要控制性工程之一,及时准确对高良涧闸安全监测成果进行分析,可动态随时监视水闸安全状况,为评估水闸运行提供科学依据,保障工程运行安全和正常运行调度,也可提前预测并避免事故发生,保障淮河下游苏北地区的防洪安全和社会民生。

1 工程概况

高良涧闸是苏北灌溉总渠的渠首工程,建成于1952年6月,为1 级水工建筑物。闸室底板为混凝土平底板,垂直水流方向总宽81.24 m,顺水流方向长18 m,底板共有3 块,中块上布置4 孔,边块上分别布置6 孔,左右堤顶高程19.5 m,消力池底高程5.0 m。岸墙及上游翼墙为圆弧型空箱式钢筋混凝土结构,下游翼墙为重力式浆砌块石结构。

工程自建成以来经历过5次较大规模的加固改造和2次大修,2014年进行第五次除险加固,2016年12月通过竣工验收。为规范水闸安全监测,掌握水闸运行状态,指导工程施工与运行管理,降低水闸风险,根据相关技术规范[3-4],对高良涧闸工程运行进行安全监测,主要监测内容有变形监测、渗流监测、环境量监测等。监测范围主要包括闸室段、上下游连接段、管理范围内的上下游河道堤防以及与水闸工程安全有关的其他建筑物和设施,安全监测方法为人工现场检查和仪器监测。

2 安全监测现状分析

2.1 变形监测

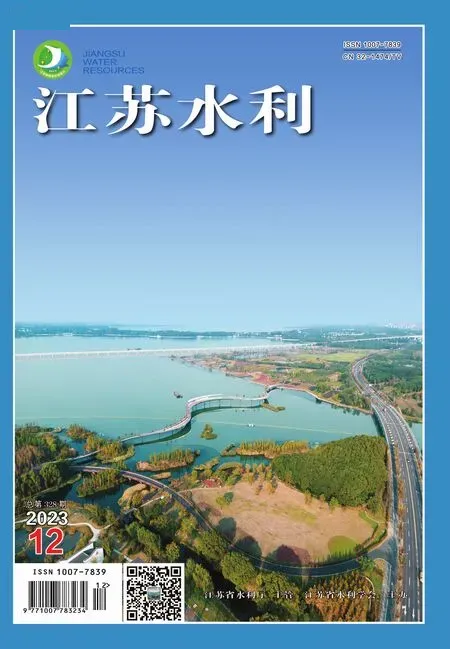

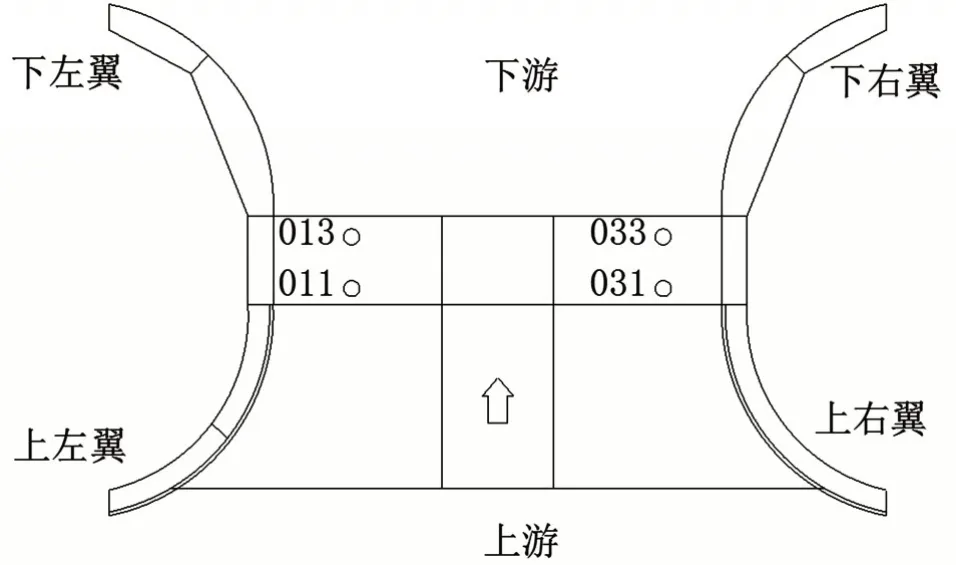

高良涧闸变形监测内容主要有垂直位移、伸缩缝和引河河床变形观测。垂直位移变形观测标点共计40个,其分布如图1所示。其中,闸室设3块底板,每块底板设置4 个标点;左右岸各设1 块岸墙,每块岸墙设2 个标点;上游左右岸各设2 节翼墙,每节翼墙设2 个标点;下游左右岸各设2 节翼墙,每节翼墙各设4 个标点。采用电子水准仪进行人工观测,每年汛前、汛后各观测1次,观测精度为二等水准。

图1 垂直位移变形观测标点布置示意

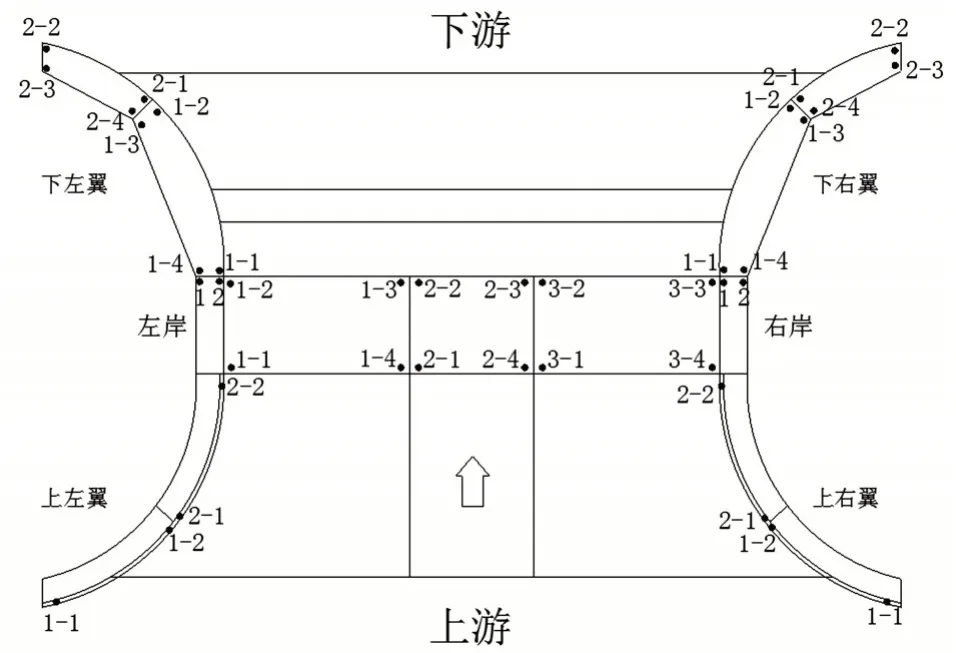

伸缩缝变形观测标点共有6个,其分布如图2所示。其中,在1 闸室1 段之间设有伸缩缝,闸室段与左、右岸翼墙之间各设置1 道伸缩缝,上游2 个翼墙之间各设置1道伸缩缝。伸缩缝变形观测均采用游标卡尺进行人工观测。根据伸缩缝变形观测成果,发现伸缩缝因气温变化而变化,气温升高,伸缩缝缝宽变小,气温降低则缝宽变大。

图2 伸缩缝变形观测标点布置示意

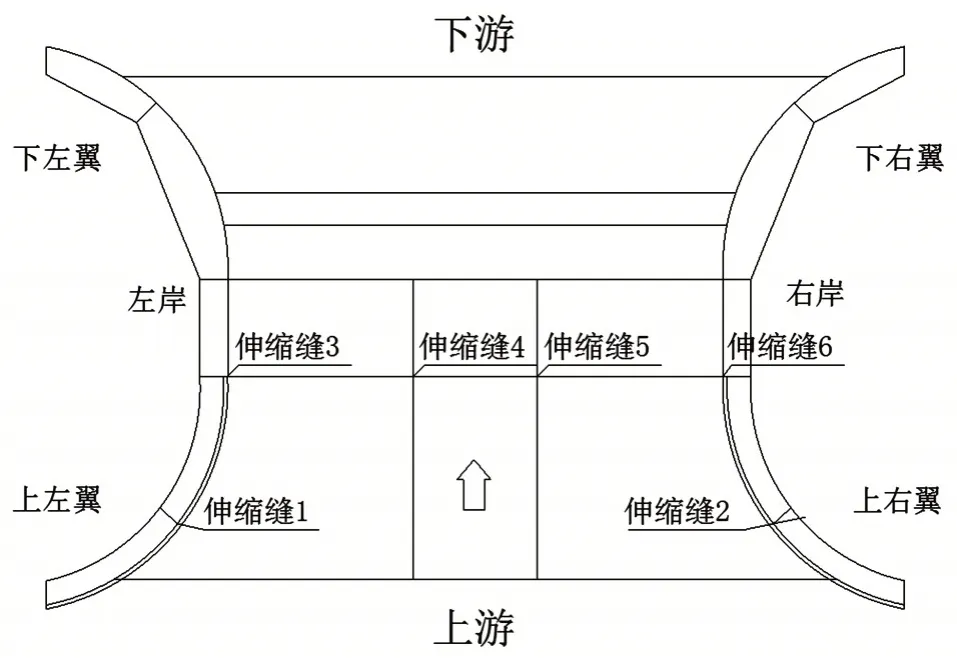

引河河床变形观测内容包括河道地形观测和固定断面观测,其中固定断面观测包括过水断面和大断面观测,过水断面分布如图3所示。闸上游设有4个过水断面,下游设有12 个过水断面。引河河床断面每年汛后观测1 次,大断面观测及水下地形每5年观测1次,断面桩桩顶高程考证每5年考证1次。水下高程采用过河索和测深杆进行观测,观测精度为0.01 m,岸上高程及桩顶高程按四等水准测量进行考证。如测量中发现异常或工程存在超标准工况运用情况时,会增加测点与测次。根据2022年河床断面变形观测成果,发现上下游各断面间隔冲淤量不大,河床基本稳定。

图3 过水断面布置示意

从多年变形监测成果来看,高良涧闸工程累计位移量过程线平顺,建筑物沉降均匀并已趋于稳定,最大沉降和相邻两块底板最大沉降差满足规范要求。但从监测时效性和现代化水平来看,变形监测均为人工观测方式,水平位移观测设施未布设,监测内容较为单一。为满足现代化水闸工程管理要求,需针对工程实际特点,在现有工程条件下实现观测点能设尽设,以满足工程安全监测需要。

2.2 渗流监测

高良涧闸渗流监测项目仅有闸底板扬压力监测,采用测压管水位观测方式。闸室段共设有4根测压管,其布置如图4 所示,分为2 组,于1989年11月分别埋设于1#底板和3#底板的上下游。观测采用测深钟法,每月由人工采用电测水位计观测2次,精度达0.01 m。测压管管口高程考证每年进行1 次,进水管段灵敏度试验和管内淤积高程每5年观测1 次。从近年测压管水位观测结果看,013#、033#测压管水位均异常,管中水位过高,不能正确反映闸室渗流规律,测压管近乎失效。

图4 测压管布置示意

2.3 环境量观测

高良涧闸环境量观测内容主要有水位、流量和降水量观测,闸区上下游水位采用雷达自记水位计自动采集,每日8:00以人工观测水位进行校正。流量由上下游水位和闸门开启高度,根据流量率定公式计算得出,当开闸流量超过300 m3/s 时,采用多普勒流速剖面仪(ADCP)进行固定断面测流的方式进行校测比对,确保工程流量精准调度。降水量观测有自动观测和人工雨量观测2 种,每日8:00 进行人工观测报汛。经多年发展,闸区环境量观测技术已较为成熟,观测结果每年进行整编分析,但观测成果尚未统一纳入安全监测自动化系统管理平台。

3 对策研究

3.1 GNNS变形监测

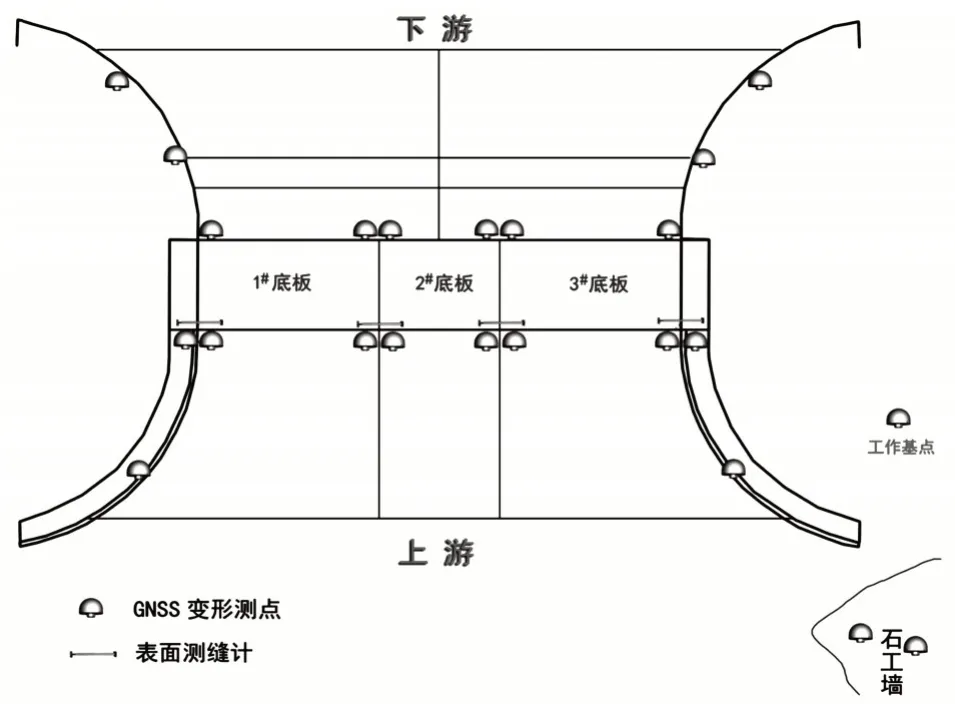

针对高良涧闸现有变形监测设施布置特点,采用先进实用的科技监测手段GNSS(global navigation satellite system)全球导航卫星系统定位技术。为保持变形观测资料的连续性,在各底板角点上、下游侧均布置变形测点,与人工观测点位的布设基本相同。在监测点上安装无人值守的GNSS 观测设备,可正常测量其垂直、水平方向位移,也可测量不均匀沉降导致的倾斜情况。

水闸上游闸室段及翼墙部位共布置10 个自动变形监测点。下游段布设点与上游相同,对称布置,闸室段共布置6 个测点,左右翼墙布置4 个测点。在水闸右侧地质条件稳定处设立GNSS 工作基点站1座,用于监测系统数据,为防止启闭房对卫星信号的干扰影响,闸室段8 根GNSS 测杆采用4 m 高杆,其他采用2 m 杆。变形监测点具体布置情况如图5所示。

图5 GNSS变形监测点布置

3.2 底板扬压力渗流监测

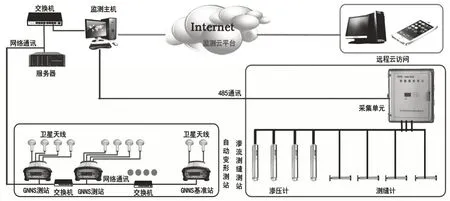

水闸渗流监测内容包括闸基扬压力监测和侧向绕渗监测。高良涧闸上下游水头差较小,经过多年运行,未见明显绕闸渗漏现象,且闸体左右端有电站厂房和发电尾水通道,若实施绕闸渗流钻孔会有一定安全风险,所以应不予设置侧向绕渗监测项目。闸底板扬压力测值是水闸安全鉴定渗流稳定必要的计算参数,目前仅有的4 根测压管已存在部分淤堵失效的情况,应进行清理和修复,并在测压管内安装渗压计。通过采集单元自动采集数据,将监测数据传递至监测平台实现自动化监测。安全监测系统通信架构见图6。

图6 安全监测系统通信架构

3.3 安全监测管理系统

在监测数据采集传输方面,基于北斗导航系统芯片的GNSS 变形监测设备,测站间无需保持通视,同时接收北斗信号和GPS 信号,实现多星融合全天候在线监测。测定监测点的三维位移数据经网络交换机传输至启闭机房监测中心站。渗压计的扬压力监测数据经采集单元集成采集后,采用485 通讯方式有线连接至监测中心。高良闸安全监测系统通信架构见图6。监测数据实现全系统自动化,为适应工程管理现代化发展需要,将监测数据上传至云平台,可通过电脑或手机端访问监测数据。

安全监测管理系统软件采用B/S 结构开发,主要包括4 个软件模块:数据采集、资料分析、资料整编和信息发布。在监测数据分析中,对各监测点效应量进行实时分析,判定工程运行性态,并根据运行水位和设计参数,拟定总变形量或变化速率监控指标。当变形测值达到设置的阀值时即启动预警程序,实现监测预警,为管理者提供决策支持。

4 结语

高良涧闸工程建设中的水闸安全监测有关规范和标准尚待完善。目前,现行规范规定的部分监测项目需随工程施工,同步开展监测仪器的安装埋设工作,高良涧闸已不具备安装部分监测设施的条件,如应力、应变和渗流压力监测设施等。

高良涧闸工程安全监测系统更新改造应按照“统筹协调、因闸制宜、实用有效、信息共享”的原则,根据工程建设年代久远、缺少水平位移等变形监测设施、环境量监测需完善等工程特点,结合当前水利信息化前沿技术,通过增设GNNS 变形监测设施,修复完善扬压力监测设施,对监测成果进行及时动态分析,开发安全监测自动化管理系统等安全监测改造提升方案。实现水闸安全监测信息应用从人工观测到自动化及智能化监测转变,提高智慧水利技术在高良涧闸的应用水平,保障工程安全运行,不断提升现代化管理水平,为今后工程数字孪生建设打下基础,同时为灌溉总渠沿线工程除险加固、拆建工程监测项目提供参考。