桩筏基础的可变刚度设计对建筑抗震性能的影响

2023-12-29王彦斌

王彦斌

(甘肃铜城工程建设有限公司,甘肃 白银 730900)

在地震活跃地区,可能需要在岩土条件较差的地点建造结构,因此在地震分析和结构设计中的土-桩-结构相互作用问题变得越来越重要[1]。目前,非均匀桩基分布(不同直径和间距的桩基)的优化设计也得到了广泛应用,以降低成本并提高建筑系统的整体抗震性能[2]。通过优化设计可以改变桩筏基础的刚度分布和动力特性[3-4]。

尽管抗震土-桩-结构已得到了相当多的关注,但有关桩筏基础优化设计对建筑物地震响应影响的相关研究较少。杨博[5]分析了由桩基础支撑的高层建筑的响应,结果表明其地震行为不同于由刚性基础或浅基础支撑的类似建筑。徐洪涛[6]研究结果表明,考虑土壤与结构的相互作用是必要的,特别是重要结构,以明确对结构性能的有利或不利影响。

由于土-桩-结构相互作用在动态分析中的复杂性[7],该文使用ANSYS 17.0 软件对土壤-桩-结构系统进行数值模拟,进一步研究桩筏基优化设计对建筑响应谱、筏基摇晃、上部结构位移和桩头总剪力的影响。研究结果有助于提高建筑抗震性能,并优化设计桩筏基础的可变刚度。

1 可变刚度设计

1.1 地面响应分析

为了验证可变刚度设计对建筑抗震性能的影响,需要进行地面响应分析,并采用SHAKE 91 软件对水平分层土层进行等效线性地震反应分析。所需的输入数据包括每个土层的厚度、最大剪切波速Vs、地震加速度Vp、阻尼比的初始估计值ρs,统计结果见表1。

表1 土层参数

在2 个水平方向上,将2 个40s 的人工地震加速度时间历程作为激励,并设定地面响应分析中输入运动的时间历程中的峰值加速度为0.1g,时间间隔为0.01s[8],输入运动同时在基岩底部加载。

经过8 次迭代计算后,所有土层均实现收敛,并计算出阻尼比和等效剪切模量,见表2。

表2 各土层的等效剪切模量和阻尼比

虽然一维等效线性法已成功应用于工程实践,但 许多工程问题无法简化为一维情况,而是需要在二维或三维条件下进行土-桩-结构响应分析。因此,在分析中,建议将一维等效线性频域分析获得的等效材料结果应用于三维有限元方法,并采用适当的校准策略来确定黏性阻尼(瑞利阻尼)系数。该文在地面响应分析中提出采用ANSYS软件和等效土壤材料(表2)的有限元模型(FEM)[9],因此,在分析中使用应用广泛的瑞利阻尼,它与质量和刚度的线性组合成比例。瑞利阻尼如公式(1)所示。

式中:M和K分别为质量矩阵和刚度矩阵;α和β分别为质量比例系数和刚度比例系数。

1.2 静力优化设计与土-桩-结构系统建模

在几何建模的基础上,建立土-桩-结构的三维有限元模型。该模型在功能上可分为3 个部分,即土壤、桩筏基础和上部结构。土-桩-结构的上部结构位于48m深的多层软土上,具有2 个方向的非对称刚度。上部结构由梁、管和质量元素模拟,而筏、桩和土壤则由实体元素(连续体元素)模拟。模拟土壤介质时,为了降低边界条件对土-桩-结构动态响应的影响,横向模型边界的x和y方向上筏体横向尺寸为实际尺寸的1/4 倍,其底部低于基岩顶部5m。三维土壤模型的最终尺寸设定为322m×223m×53m。

桩筏地基旨在承受静态和动态荷载,以满足建筑承载能力和最大沉降量的要求。筏基长78m,宽53m,厚1.8m,由钢筋混凝土制成。根据静力优化初步设计,筏基与一组211 根直径1.5m、长37m 的桩相连。桩与桩之间的中心距约为4m。该文采用2 种桩筏地基的变刚度静力优化设计方案(方案1 和方案2)。2 种方案的桩基布置如图1 所示。初始设计方案的桩长和方案1、方案2 体积相同。其中方案1 的桩间距相同,但直径不同;方案2 的桩直径相同,但间距不同(桩间距范围为3.2m~6m)。在该文研究中,桩式筏基采用三维8 节点六面体实体单元建模。每个节点有6 个自由度,即在x、y和z轴方向上的平移以及围绕x、y和z轴的旋转。

图1 2 种优化设计方案的桩式布置(单位:m)

在水平方向上,桩筏附近的元素为2.7m,远离桩筏的元素为6m,因此在土-桩-结构中约有30 万个元素和32万个节点。并设定地震模型激励与地面响应分析中的激励相同,在x和y方向上应用于模型的底部边界。对土壤介质和相应参数的考虑也与地震动分析相同。黏性弹簧人工边界被广泛应用于场地地震反应和动态结构-土系统相互作用问题的分析。与一系列黏性弹簧相连的有限元模型边界可确保在边界处吸收外波。地震输入通常被视为黏性弹簧人工边界中的等效节点力,任何人工边界控制区域的应力都被认为是均匀分布的。COMBIN14 元素用于黏弹性元素建模。当土壤元素高度过大时,剪切波的高频分量很难从底部传输到地表。然而,过小的土壤元素高度会增加元素数量,降低计算效率。

2 结果与讨论

2.1 响应谱和固有频率

土-桩-结构相互作用是指土壤响应影响桩和结构的运动,而结构响应影响土壤和桩的运动。土-桩-结构对土壤运动的影响可通过由桩筏基础支撑的结构底部记录的地面运动响应谱来说明。通过响应谱可以更好地了解桩筏基础在地震期间的实际地面运动,并有助于设计工程师评估地基输入运动(FIM)并分析结果。桩筏基础的静态优化设计通过改变惯性和运动相互作用来影响结构底部的地震运动。响应谱为一个单自由度(SDF)系统的峰值加速度,该土-桩-结构具有7%的阻尼和不同的自然周期,适用于地震期间采用的地面运动。将结构动力学应用于结构设计时通常会用到响应谱,并计算建筑规范中要求的侧向,将其作为系统固有频率的函数。与采用均匀桩排列的初始设计相比,优化的桩筏基础设计会随着固有周期的延长而降低频谱加速度,而固有周期增加会改变频谱加速度(Sa)响应。当采用桩筏基础的建筑物位于软土沉积层上时,其自然周期位于加速度响应谱曲线的长区域。由于桩筏基础的优化设计导致自然周期延长,加速度谱(Sa)变小,因此将桩顶的总剪力减少至少10%(时间历程中的最大总剪力)。不同方案下结构底座在2 个方向上的最大加速度如图2 所示,优化设计后结构底部2 个方向的最大加速度均有所降低,并且y方向的降低值略大于x方向。然而,由于桩-土-结构(SPSI)较复杂,y方向上桩的最大总剪力比x方向上的减少幅度要小,因此,桩筏基础的静态优化可以改变其刚度分布。此外,筏的形状或桩的排列也会改变这种优化效果。

图2 不同方案下结构底座在2 个方向上的最大加速度

2.2 桩筏基础的摇摆

由于上部结构的不对称,土-桩-结构中的桩筏在2个方向上是不对称的,因此,最大地基摇动不可能只在一个方向上,而必须是,2 个方向综合作用的结果。该文中的桩筏基础的摇摆是筏基最大摇晃的绝对值。支撑60m 高建筑物的桩式筏基随着时间的推移发生摇晃的情况如图3所示。当上部结构产生的惯性力在结构一侧造成压缩,会在另一侧造成拉伸,从而导致一侧沉降,另一侧出现隆起现象。经历相同地震的模型(桩基布置不同)随着时间的推移呈现出类似的摇晃模型。

图3 不同方案摇摆时间的历史

与初始设计相比,经过静态优化设计后的摇晃更小。原因之一是经过静态优化设计后,桩筏基础的阻力中心与上部结构的质心更吻合,从而减少了摇晃。例如方案1 不同桩径优化设计后的最大摇晃从0.0203°逐渐减至0.0168°,方案2 不同桩间距优化设计后的最大摇晃从0.0203°逐渐减至0.0198°,因此方案1 的优化效果较好。也进一步表明,无论桩径或桩间距如何,地基中桩的不均匀置换都会导致桩阻力的不均匀分布。合理的桩基刚度分布可减少筏板的摇晃,进而减少上部结构的反作用力。桩筏基础的静力优化设计可使抗力中心与上部结构质量中心更好地重合,从而减少地基摇晃。结构的侧向变形和桩顶的总剪力也随之减少。

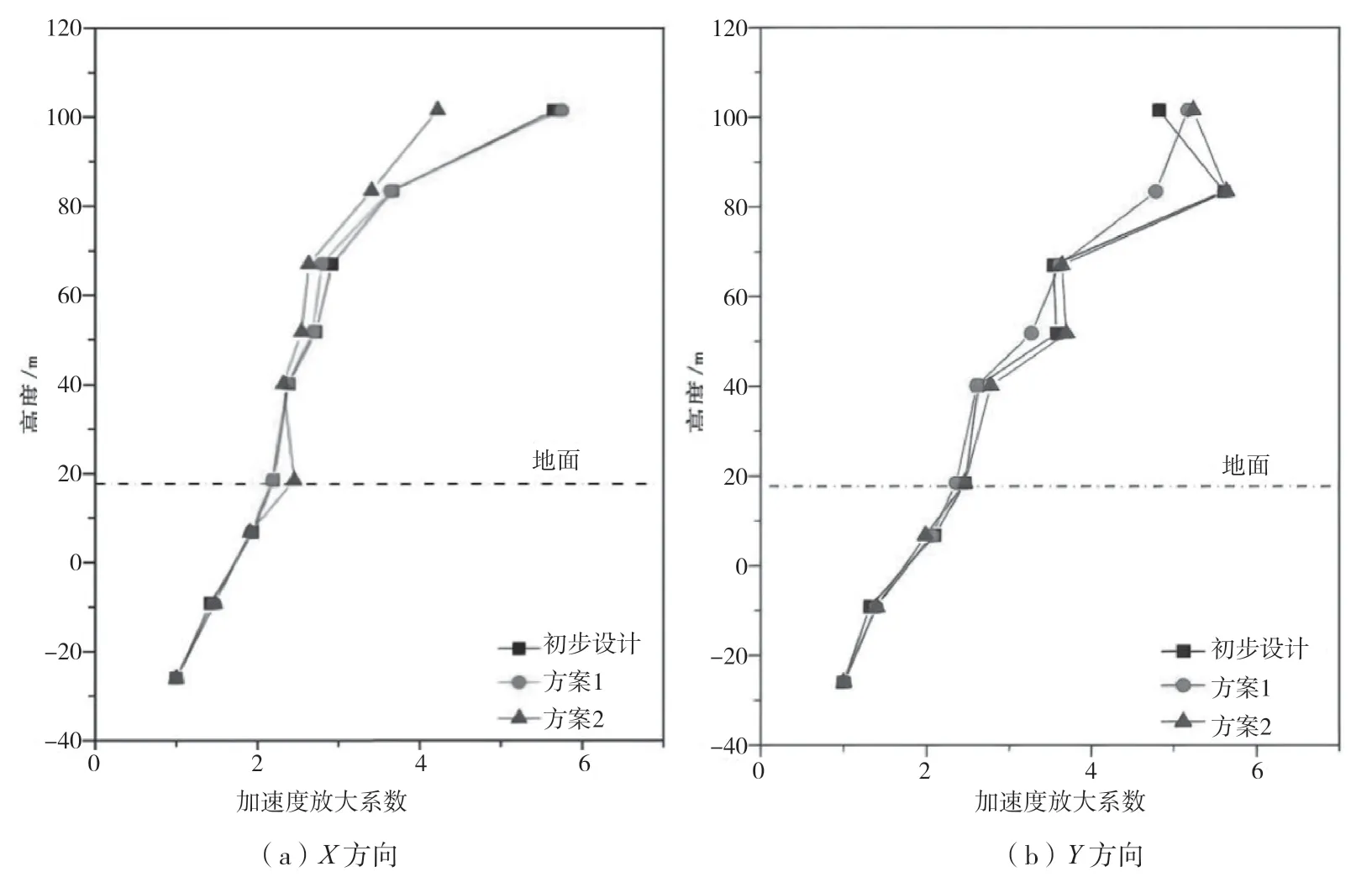

2.3 加速度放大系数

在静力优化设计中,桩筏基础土体中桩的不均匀布置会改变基础内部刚度的分布,进而改变传递到上部结构底部的地震荷载的形式和大小。该文沿模型在不同高度上设置了一些观测点。通过对这些点进行有限元分析,可以得到加速度峰值的放大系数,即与底部加速度峰值比较后的结果。不同条件下,不同高度的土壤和上部结构点的加速度放大系数曲线如图4 所示。

图4 不同模型观测点加速放大系数

土体的加速度放大系数会随着观测点与地面距离增加而逐渐变小,而上部结构的响应则逐渐变大。经过静力优化设计后,土体对输入地震波的振幅变化较小,但上部结构的振幅变化较大。方案2 在x方向上的加速度放大系数小于方案1,但方案1 在y方向上的加速度放大系数大幅下降。非对称结构经过优化设计后会在不同方向上产生不同的影响。结果表明,优化设计后系统响应降低的主要原因不是桩筏地基刚度增加,而是地下加速度放大系数没有发生实质性变化和地基系统刚度分布的优化。优化方案使地基系统的刚度分布比均匀布置桩基的情况更能适应上部结构的荷载。地基在2 个方向上的刚度不同,因此不同方案在2 个方向上的优化效果不同。

3 结论

该文对桩筏基础中土-桩-结构进行了三维有限元分析。为了研究高风险地震区桩筏基础静力优化设计对土-桩-结构的影响,使用ANSYS 软件对3 个不同桩布置的模型进行了数值模拟,详细评估了静态优化设计对系统动态响应的影响。得出的重要结论如下:合理的静态优化设计可以抑制桩筏基础的摇摆,即在土桩相互作用过程中,上部结构与桩群阻力中心不一致,土壤和上部结构的位移响应下降。并且不同桩径的优化设计在结构动力响应方面略优于不同桩间距的结果。

土体的位移和加速度放大系数变化不大,说明与均匀设计方法相比,经过静力优化设计后桩筏基础的刚度变化不明显。但上部结构的影响相对较大,说明地基荷载发生了变化。通过优化设计,桩基础的水平刚度分布达到了有利状态,更适应抵抗上部结构的惯性力。