李小食心虫生物学特征研究

2023-12-28徐兵强张齐武宋博吾尔肯·叶尔肯艾合买提·沙吾提杨森朱晓锋

徐兵强 张齐武 宋博 吾尔肯·叶尔肯 艾合买提·沙吾提 杨森 朱晓锋

关键词:李小食心虫;羽化;产卵;孵化;滞育;生物学特征

李小食心虫Grapholitha funebra-na Treitscheke属鳞翅目小卷叶蛾科,1958年首次在辽宁兴城李树上发现。目前在我国东北、华北、西北和南方等大部分地区均有发生。1994年该虫传人新疆乌鲁木齐。由于其生物学、生态学特征不明,使其防治困难,近年来该虫在新疆南部地区杏、西梅、核桃、李等多种果树上发生严重,受害严重的果园蛀果率为97.90%,平均蛀果率63.77%。国内对李小食心虫的研究报道较少,对其生物学、生态学研究不系统、不深入。因此作者对李小食心虫的生物学特性做进一步的研究,为该虫的防控提供参考。

1材料与方法

1.1成虫羽化规律、化蛹场所及滞育

自第一代幼虫发生高峰期每隔20d(分别在5月5日、5月25日、6月15日),在新疆阿克陶杏园采集100头以上虫体大小一致的老熟幼虫带回实验室内,在温度为(25±2)℃,相对湿度(45±5)%条件下饲养,共采集3次。在室内饲养箱(80cm×42cm×45cm)中模拟田间状况,放入撒土、落叶、杏果落果、土块、杂草等,然后将要化蛹的老熟幼虫放人饲养箱内,让其自然化蛹。待成虫羽化时,每天自0:00起,每隔4h观察1次,记录羽化成虫数量,同时将羽化成虫移出,直至羽化结束,并重复3次,分析李小食心虫成虫日羽化规律。待养虫箱内不再有成虫羽化10d后,检查养虫箱内,统计饲养箱内不同部位的蛹壳数量和滞育虫量(幼虫吐丝结茧但不发育为蛹),分析幼虫化蛹场所和滞育规律。

1.2成虫寿命、产卵习性及产卵量

成虫寿命:分别取当日羽化的健康雌雄成虫15对,设置喂清水、10%蜂蜜水和不喂食处理,每处理重复3次,每日观察1次,统计成虫寿命。及时更换养虫盒(35cm×20cmX25cm)内叶片以及杏果实、棉球,并保证棉球不滴水。

产卵习性及产卵量:分别选取当日羽化的健康成虫3对,放入预先放有新鲜果实(5个)、新鲜叶片(5片)、滤纸(1张,直径9cm)、纱网(同滤纸)等物品的养虫盒内,设置饲喂清水、10%蜂蜜水和不喂食3个处理,每个处理重复3次;每天统计成虫的产卵部位及产卵量,直至成虫死亡。

卵孵化规律:在成虫产卵高峰期挑取当天产的卵30粒以上,重复3次,在室内条件下每日观察卵的孵化情况,分析卵孵化规律,

2结果与分析

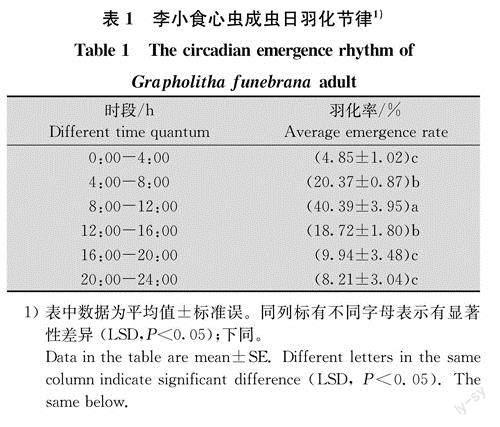

2.1成虫日羽化规律

5月18日至7月8日3批共观察616头成虫日羽化情况,结果表明,在一天当中各时间段均有李小食心虫成虫羽化,其中有40.39%的成虫在8:00-12:00羽化,显著高于其他时间段的羽化率;其次是4:00-8:00和12:00-16:00的成虫羽化量较大,分别占20.37%和18.72%,显著低于8:00-12:00,而显著高于0:00-4:00、16:00-20:00、20:00-24:00时间段(P<0.05),后3个时间段成虫羽化量较小(表1)。

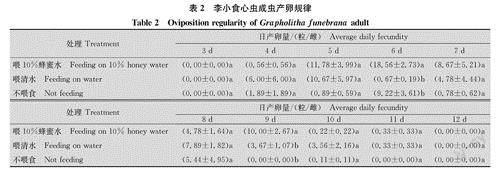

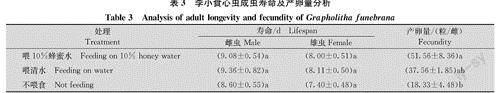

2.2成虫寿命、产卵量及产卵习性

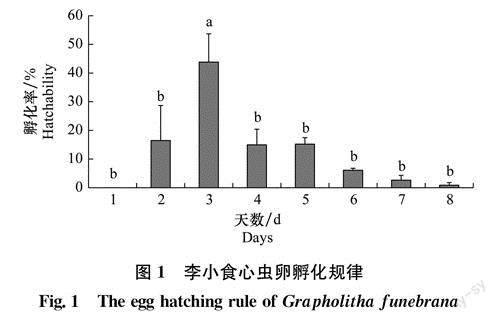

通过统计不同处理第一代李小食心虫成虫寿命、产卵规律、产卵习性,以及卵的孵化规律,结果见表2、表3和图1。

由表2可知:不同处理李小食心虫成虫均在羽化后第4天开始产卵,并且均有2个产卵高峰期,分别在羽化后第5~6天和第8~9天;喂10%蜂蜜水的成虫在高峰期时的日产卵量分别为18.56粒/雌和10.00粒/雌,显著高于同时期喂清水和不喂食的成虫产卵量(P<0.05);喂清水成虫在高峰期的产卵量分别为10.67粒/雌和7.89粒/雌,不喂食成虫在高峰期的产卵量分别为9.22粒/雌和5.44粒/雌。

由表3可知:不同处理李小食心虫成虫寿命之间无显著差异(P>0.05),雌虫平均寿命为8.60~9.08d,雄虫寿命为7.40~8.11d,但不同营养水平的成虫产卵量有显著性差异,饲喂10%蜂蜜水可显著提高雌虫产卵量,平均为51.56粒/雌,显著高于不喂食的雌虫产卵量。

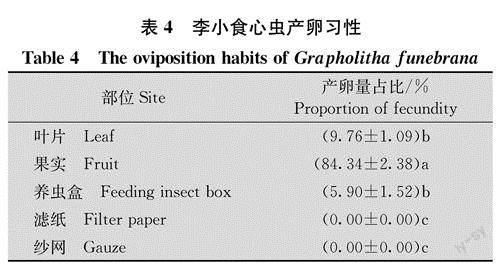

由表4可知:李小食心虫雌虫主要将卵产在果实上,占84.34%,与其他部位的落卵量有显著性差异;其次是在叶上和养虫盒盒壁,分别占9.76%和5.90%,在滤纸和纱网上不产卵。

由图1可知:李小食心虫卵产后第1天无孵化现象,在第2~5天孵化量较大,孵化率分别为16.47%、43.81%、14.95%和15.19%,之后孵化量逐渐减少,直至产后第8天,孵化完毕。其中,第3天卵孵化率显著高于其他天卵的孵化率。

2.3幼虫化蛹场所及滞育

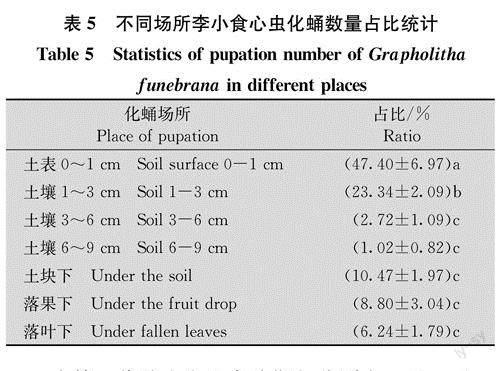

自5月5日至6月15日共采集3次合计631头李小食心虫幼虫,观察其化蛹场所和滞育情况,分析如下。由表5可知,李小食心虫在不同部位化蛹数量依次为土表0~1cm>土壤1~3cm>落叶下>土块下>落果下>土壤3~6cm>土壤6~9cm,其中有47.40%的李小食心虫在土表0~1cm范围内化蛹,显著高于土壤其他部位;有23.34%的幼虫在土壤1~3cm范围内化蛹,显著高于除土壤O~1cm外的其他土壤部位。由此可知有70.74%的李小食心虫在土表、土壤1~3cm范围内化蛹,其次有25.51%的幼虫在土块、落果、落叶下化蛹;有零星的幼虫在土壤3~9cm范围内化蛹。

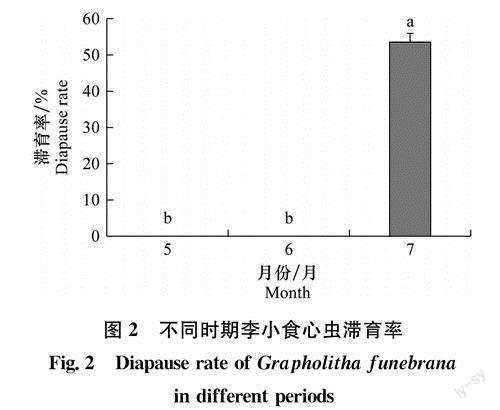

自第一代幼虫发生高峰期起分别在5月5日、5月25日和6月15日收集李小食心虫老熟幼虫,分别在5月18日-5月27日、6月5日-16日和6月27日-7月8日羽化。由图2可知:6月中旬之前采集李小食心虫的滞育率为0.00%,无滞育现象,6月中旬之后采集的李小食心虫逐渐进入滞育状态,7月初滞育率达53.58%,与5月、6月李小食心虫的滞育率有显著差异(P<0.05)。

3结论与讨论

在一天之中,上午8:00-12:00为李小食心虫羽化高峰期,羽化第4天雌成虫开始产卵,第5~6天和第8~9天为产卵高峰期;雌成虫平均寿命为8.60~9.08d,雄成虫寿命7.40~8.11d,不同营养对成虫寿命无显著影响,但对产卵量有显著影响,取食10%蜂蜜水的雌成虫产卵量最高,平均为51.56粒/雌,与不取食的雌成虫产卵量有显著差异;果实是李小食心虫的主要产卵部位,其落卵量显著高于其他部位;在产卵后第2天便有幼虫孵化,第3天为孵化高峰,卵期最长为8d;李小食心虫幼虫主要在0~3cm土壤内的化蛹,显著高于其他场所的化蛹量;6月之前幼虫没有滞育现象,7月上旬有53.58%的幼虫进入滞育。

据杨磊观察在石河子田间李小食心虫雄虫只在6:00-13:00期间活动,这与本文研究结果上午8:00-12:00为李小食心虫羽化高峰期基本吻合,李岩涛等观察表明第一代李小食心虫卵期为7~11d,第二代和第三代卵期6~8d,1头雌虫最多可产卵150多粒,少者24粒,一般多为60~100余粒。这与本文研究结果也基本一致,但本文观察的雌虫产卵量较少,平均为51.56粒/雌,与索亚的研究结果每头雌蛾的最高产卵量65粒,平均32.5粒较为相似。这可能与饲养环境有关。Roberto等研究发现李小食心虫雌虫喜欢黄色和圆形的果实,而不喜细长的红色或绿色果实。此外研究李小食心虫相似种梨小食心虫Grapholitha moZestaBusck的产卵行为发现,寄主挥发物壬醛對梨小食心虫雌虫有引诱作用,不同寄主果树叶片对其产卵也有显著影响。那么李小食心虫产卵选择的行为机制如何,以视觉为主还是嗅觉为主,仍需进一步研究。

依据本文研究结果提出以下防控建议:一是在果树休眠期,防控土中的滞育幼虫时,重点处理0~3cm的表土;二是在果树生长季节7月之前以防控成、幼虫为主,7月之后以土中滞育老熟幼虫为主。三是为害严重果园可选择成虫羽化高峰期后8~9d施药,最好选择上午施药;四是果园尽量不间作蜜源植物,减少雌成虫产卵量。