边际最优化模型的理论根源及其法学应用之检讨

2023-12-25艾佳慧

艾佳慧

一、问题何以提出?

自理查德·波斯纳撰写的《法律的经济分析》横空出世以来,经过几代法律经济学人的努力,经济分析几乎在法学的所有领域都发挥了重要作用,法律经济学逐渐成为法学界的“显学”①Baird D.G.,“The Future of Law and Economics:Looking Forward”,University Chicago Law Review,1997,64(4),p.1129.,中国的法律经济学也逐渐成为了社科法学的重要组成部分。但遗憾的是,看似强大的法律经济学却面临令人尴尬的应用困境,尤其是在身处大陆法系传统的中国法学界。其应用困境主要表现为法律经济学难以有效回应如何制定法律和如何适用法律等现实需求,对现实的法律世界毫无解释力②卡拉布雷西指出,法学家视野中和分析下的法律制度的世界,时常反映出这样一个事实:目前的经济理论不足以解释任何给定社会的现行法律制度。参见奎多·卡拉布雷西:《法和经济学的未来》,郑戈译,北京:中国政法大学出版社,2019 年,第213 页。埃里克·波斯纳也指出,发展了30 年的合同法之经济分析其实不太成功,因为其理论要不是简单可确定但无解释力,要不就是理论所要求的相关信息现实中无法获得,导致理论与法律脱节。参见Posner E.A.,“Economic Analysis of Contract Law After Three Decades:Success or Failure?”,Yale Law Journal,2003,112(4),pp.829-865。,由此而言,“经济理论对法学的影响力,恐怕连滩头堡都没有真正建立”③苏永钦:《法律和经济——怎样相互为用》,载张永健:《物权法之经济分析:所有权》“序言三”,北京:北京大学出版社,2019年,第8 页。,正如布坎南所说的,波斯纳的法律经济学是“好经济学,坏法律”④布坎南此说是在批评波斯纳的经济分析虽好,但坏了法律。参见Buchanan J.M.,“Good Economics-Bad Law”,Virginia Law Review,1974,60(3),pp.483-492。。我们应该检讨这一看似影响深远的学术流派存在哪些理论缺陷,又隐含何种可能导致其失败但又无法根除的理论基因。

自法律经济学诞生以来,看似统一的法律经济学内部其实一直存在各种理论流派①麦考罗和曼德姆就曾专书讨论了自波斯纳以来的各种法经济学流派,比如芝加哥学派、纽黑文学派、公共选择学派、新制度主义学派,甚至还包括批判法学学派。参见尼古拉斯·麦考罗、斯蒂文·G.曼德姆:《经济学与法律——从波斯纳到后现代主义》,朱慧、吴晓露、潘晓松译,史晋川审校,北京:法律出版社,2005 年。,因此,首先需要明确本文涉及的究竟是何种法律经济学。根据研究对象和研究方法的不同,既有法律经济学的研究大致可区分为“法律的经济分析”和“经济的法律分析”两类。前者以芝加哥学派的波斯纳、库特、尤伦、沙维尔、米瑞尔、史密斯等为代表,他们力图将新古典经济学(或价格理论)中的边际最优化模型应用于包括财产法、侵权法、合同法、家庭法、刑法和证据法在内的一切法律领域,试图用数理模型全面分析法律问题。后者的代表人物有科斯、威廉姆森、诺思,他们关注现实世界的“生产的制度结构”②“生产的制度结构”是新制度经济学家们的核心关注,科斯在诺贝尔经济学奖颁奖仪式上发表了题名为《生产的制度结构》的获奖词。参见Coase R.H.,“The Institutional Structure of Production”,in Coase R.H.(eds.),Essays on Economics and Economists,Chicago:The University of Chicago Press,1994,p.3。,强调不同的法律界权方案会导致完全不同的经济效果,因而需要在比较制度分析的基础上择优选择。鉴于“经济的法律分析”学派的学者以经济学家为主,他们对经济理论在法学界的应用兴趣并不大,而“法律的经济分析”学者则以知名法学家为主,他们的学术成果的引证率较高,在法律经济学中占据重要地位。因此,本文所要讨论的主要是“法律的经济分析”。

就法律经济学的方法论而言,法律的经济分析学派的学者认为新古典经济学的边际最优化模型可以替代复杂混乱的传统法学理论,为法学专业学生提供一个既宽广又统一的分析视角③波斯纳法官就曾经很自信地指出,从普通法应当寻求财富最大化这一前提出发,法经济分析学家就可以借助一种用数学术语表述的形式主义方式演绎出一套能清楚表现和完善普通法内在本质的法律原则。参见理查德·A.波斯纳:《法理学问题》,苏力译,北京:中国政法大学出版社,2002 年,第451 页。。波斯纳甚至认为,普通法的逻辑就是经济学的逻辑,法律经济学有能力简化法律教学,并可以向学生揭示多种法律原则外衣下简洁的经济学结构④理查德·A.波斯纳:《法理学问题》,第452 页。。无论是评判立法条文或司法判决是否有效率,还是为具体制度或司法标准进行正当化论证,法律的经济分析多与学者设定的边际最优化模型有关。在这一模型中,信息成本、违约金、赔偿额和刑罚均为“影子价格”,行为人的创设新型物权、违约、侵权和犯罪等一系列行为均导致了负外部性,因此,立法者与法官均应努力寻找边际成本等于边际收益的最优标准,以实现社会财富最大化(或社会成本最小化)。

但问题在于,这一从新古典经济学中“移植”而来的边际最优化模型(当然也包括隐藏其中的外部性理论)能否有效解释法律现象、分析法律问题?更进一步,面对正交易成本的现实世界,边际最优化模型是否因存在某种自身难以克服的理论困难,而无力解释真实消费者和企业的行动决策,更难以指导现实世界的立法和司法活动?

二、唯理主义的智识成果:法律的经济分析之理论根源

法律的经济分析学派认为法律经济学就是经济学,“作为经济学中的一个运动,独特于一般经济学的是它的研究对象;只是作为法律中的一个运动来看,它在方法论上才是激进的”⑤理查德·A.波斯纳:《超越法律》,苏力译,北京:中国政法大学出版社,2001 年,第502 页。。因此,本节尝试从经济学理论出发,论证以边际最优化模型和一般均衡理论为基础的新古典经济学只是欧陆唯理主义传统的智识成果之一。最优均衡状态只存在于零交易成本的理论世界,并非全知全能的人类根本没有能力去追求最优化(不管是利润最大化、效用最大化还是财富最大化)这一绝对之物,因此,才有经济学家感叹道,“从根本上说,当前经济学日益脱离真实世界的事实,正是唯理主义研究方法一枝独秀的必然结果”①斯蒂文·G.米德玛:《罗纳德·科斯传》,罗君丽、朱翔宇、程晨译,罗卫东校,杭州:浙江大学出版社,2016 年,第7 页。。在笔者看来,正是这种脱离真实的抽象理论最终沦为了科斯所讽刺的“黑板经济学”②基于对真实经济世界的持续关注和研究,在一篇批评边际成本定价政策的文章中,科斯将那种不关注现实世界的现代经济学称为“黑板经济学”。参见罗纳德·H.科斯:《企业、市场与法律》,盛洪、陈郁译校,上海:格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2009 年,第100 页。。

仔细探究新古典经济学的逻辑结构,我们不难发现其理论系统隐含了一种否定前件的逻辑谬误(the fallacy of denying the antecedent)。实证经济学的逻辑表述是:P(零交易成本,市场完美运行)→Q(实现一般均衡和资源最优配置),但否定前件的错误会推导得出:~P(正交易成本,市场失灵)→~Q(没有实现市场均衡和资源有效配置)。因此,福利经济学要求借助政府管制这双“看得见的手”,通过征税补贴、反垄断、强制性信息披露和公共产品投入等内化外部成本来实现帕累托效率或卡尔多-希克斯效率③通过批评法律经济学界错误地理解了“科斯经济学”,简资修教授首次发现从零交易成本的科斯定理推导出正交易成本的“模拟市场,价高者得”犯了“否定前件的逻辑谬误”。笔者在写作本文的过程中,发现这一“否定前件的逻辑谬误”不是法律经济学界的首创,而是法律的经济分析学派在现代经济学错误逻辑基础上的理论延续。参见简资修:《权利之经济分析:定分或效率》,《法令月刊》2017 年第68 期。。由此而言,福利经济学的逻辑表述及其研究内容存在逻辑谬误,问题因此得以显现:我们不应该将理论世界中证成的最优标准当作现实世界经济政策的当然目标,更不能因为市场运行有成本(即出现各类“市场失灵”),就单纯借助同样需要花费巨大成本的政府管制实现目标。

在笔者看来,虽然实证经济学号称独立于任何特定的伦理立场和规范判断,是一种按照经济规律描述经济交换如何发生、市场经济如何运行的理论抽象,但其存在以下三方面的局限。第一,这一唯理主义/形式主义的经济学理论并不价值中立,其隐含着政治寓意和意识形态偏见,即这一理论试图证明信奉自由主义、市场至上的资本主义制度具有优越性。第二,正如丹尼尔·贝尔所质疑的,新古典经济学明确定义的最优化模型和一般均衡理论只是一种理论想象,我们并不需要将此绝对化的最优状态作为一种判断现实经济是否有效率并要求相关经济政策向其靠拢的规范标准④丹尼尔·贝尔:《经济论述中的模型与现实》,载罗卫东编,《经济学基础文献选读》,杭州:浙江大学出版社,2007年,第73—74页。。第三,诺思曾敏锐地指出,新古典经济学理论的原始形式具有一种数学般的精确和完美,它构建了一种没有摩擦的静止世界,但这一理论含有两个错误假设:制度不相关和历史不相关。正因如此,该理论所使用的方法限定了他们的研究主题,妨碍了对于发展的认识⑤North D.C.,“Economic Performance Through Time”,The American Economic Review,1994,84(3),pp.359-368.。

在现代经济学的理论框架中,如果说看似“价值无涉”的实证经济学隐含了自由竞争的市场制度能实现最优资源配置(帕累托最优)的价值判断,那么研究“市场应该实现何种价值以及如何实现”的规范经济学当然应该将最优状态视为一种判断现实经济是否有效率的规范标准,并在现实经济未能实现该状态时调整相应的制度安排,再评估此制度调整是否导致或促进了最优结果的产生⑥这一规范经济学的研究逻辑和田国强教授概括的规范经济理论的分析框架如出一辙。有学者认为一个规范经济理论的分析框架有五个基本组成部分:(1)界定经济环境;(2)设定行为假设;(3)给出制度安排;(4)选择均衡结果;(5)进行评估比较。在很大程度上,这一分析框架是以最优均衡状态为参照系和规范标准的,但问题在于现实世界的制度选择为什么一定要以虚构世界的最优状态为规范标准。参见田国强:《现代经济学的基本分析框架与研究方法》,《经济研究》2005 年第2 期。。在微观经济学层面,庇古的福利经济学就是一种以零交易成本的完美市场为规范标准,无视政府运行的巨大管理成本,认为市场一旦“失灵”,政府便必须通过征税补贴等制度安排内化外部成本的规范经济学理论。但科斯早在《社会成本问题》一文中就系统批判过这种视完美市场的最优状态(不存在私人产品和社会产品的差异,隐含了个体最优就是社会最优)为现实世界之规范标准的庇古主义(一旦发现私人产品和社会产品有差异,就欢迎政府出面内化外部成本以矫正失灵的市场)①Coase R.H.,“The Problem of Social Cost”,The Journal of Law and Economics,1960,3,pp.1-44.。实际上,现实世界并不存在完美市场,也不存在完美政府和完美法院,所有的制度运行均有成本,一切都要在比较的基础上具体地权衡和考量。

通过比较和分析不同的经济理论,我们发现,不同于现实主义、经验主义和比较分析的古典经济学,奠基于唯理主义哲学传统的新古典经济学以科学主义为旗帜,以微积分为分析工具,致力于在零交易成本的理论世界用数理逻辑论证帕累托最优的存在,并以此作为规范标准和参照系,要求现实世界的经济政策通过内化外部成本的政府管制解决市场失灵问题并努力恢复最优均衡。笔者认为,就市场机制的研究而言,这一基于唯理主义传统的绝对性思考模式有其价值,因为其不仅能在既定假设前提下自成体系和自圆其说,更从技术上完美论证了市场这一“看不见的手”能实现供求均衡和最优资源配置,在抽象层面上揭示了自由竞争市场的运行机制②所以科斯认为经济学两百年来的发展只不过是一场巨大的学术扫尾行动,在其中,经济学家们致力于填补漏洞、纠正错误并进一步推进《国富论》的分析。参见Coase R.H.,“ The Wealth of Nations”,Economics Inquiry,1977,15,p.312。。但从现实层面而言,该理论体系存在以下两个方面的问题。其一,建立在零交易成本假设上的理论,不仅违背了常识,更抽离了人类经济社会的现实面向和历史面向。由于其“分析的是没有人性的消费者、没有组织的企业,甚至是没有市场的交易”③罗纳德·H.科斯:《企业、市场与法律》,第3 页。,这一经济学理论无力解释人类社会经济运行的真实现象及其基本规律。其二,现实世界的经济主体理性有限、知识有限、选择也有限,致力于追求最优均衡或帕累托最优的绝对性思考模式完全不能反映和体现真实经济主体的经济决策过程,因为“人们没有认识到或无法理解这样一个帕累托最优位置的存在,这一事实本身就说明此时存在一些使我们无法达到这样一个明显最优位置的知识成本”④奎多·卡拉布雷西:《法和经济学的未来》,第183 页。。

关注“生产的制度结构”的新制度经济学,其理论价值在于在唯理主义哲学传统盛行的时代,努力在经济学界恢复斯密的经验主义传统。可以说,不随潮流而转的科斯终其一生都在和唯理主义的数理经济学传统作战,孤独又执着。在这一点上,波斯纳看得很准,科斯确实是把自己牢牢套进了与经济学形式主义或者整个现代经济学的生死搏斗,但波斯纳看错的一点是,科斯对数理经济学的敌视并不是源于英国人对抽象的不信任,而是对无视真实世界的盲目抽象或者无助于我们分析经济体系运转的抽象的反对⑤波斯纳对科斯的评论,参见理查德·A.波斯纳:《超越法律》,第479—480 页。科斯对波斯纳批评的反批评,参见Coase R.H.,“Coase on Posner on Coase:Comment”,Journal of Institutional and Theoretical Economics,1993,149(1),pp.96-98。。根据米德玛的研究,科斯对经济学使用形式化数学的批判的核心在于,他认为这会使经济学丧失真实主义而支持一个假设的世界,这些假设会剥夺理论解释现实的能力⑥斯蒂文·G.米德玛:《罗纳德·科斯传》,第168 页。。遗憾的是,在经济学界,虽然有学者看到了科斯的贡献⑦“科斯为制度的经济学理论打开了一道门。相反,现代福利经济学理论只能端详着抽象数学的水晶球,充满哲理地说天堂距尘世还很远。”参见Dahlman C.J.,“The Problem of Externality”,The Journal of Law and Economics,1979,22(1),pp.141-162。,但是,不知是基于对科学主义的盲目信任,还是唯理主义的哲学传统太深入人心,科斯的学术努力并未得到主流经济学的认可,更令他失望的是,其极具颠覆性的理论观点在经济学界不仅没有博得普遍赞成,而且在很大程度上也未得到真正理解⑧罗纳德·H.科斯:《企业、市场与法律》,第1—4 页。。经济学界一直到今天仍执着于讨论被科斯视为理论起点的科斯定理即为明证。相反,他极力反对的“黑板经济学”却一路高歌猛进,通过大肆侵入其他社会科学的传统领地造就了令人生畏的经济学帝国主义。在法学界,经济学扩张的成果便是“法律的经济分析”,一种致力于研究各类最优化法律装置的新古典范式①对法律经济学新古典范式的综合讨论和理论反思,参见艾佳慧:《法律经济学的新古典范式:理论框架与应用局限》,《现代法学》2020 年第6 期。。

三、边际最优化模型如何决定法律的经济分析?

得益于某种知识社会学的机制,我们发现这一基于唯理主义/形式主义传统的新古典经济学不仅在经济学界占据了主流地位,而且在其他社会科学理论中的作用也日渐重要。在唯理主义传统的杰出代表贝克尔眼中,致力于最优化目标的(新古典)经济学应该成为社会科学的语法②贝克尔认为经济分析是最有说服力的工具,其原因在于它能对各种各样的人类行为作出一个统一的解释。参见加里·S.贝克尔:《人类行为的经济分析》,王业宇、陈琪译,上海:上海三联书店、上海人民出版社,1995 年,第7 页。。半个世纪以来,经由贝克尔及其理论后继者的智识努力,挥舞着边际分析大旗的最优化模型成功地扩张至其他社会科学并缔造了经济学帝国主义③贝克尔明确指出,所有人类行为均可以视为某种关系错综复杂的参与者的行为,通过积累适量信息和其他市场投入要素,他们使其源于一组稳定偏好的效用达至最大。参见加里·S.贝克尔:《人类行为的经济分析》,第19 页。。在法学界,“皈依”了经济科学且认同新古典经济学理论逻辑的法学家④当然了,其中最典型的代表当仁不让地属于波斯纳。在《法律的经济分析》一书的初版序言中,波斯纳就直言不讳地指出,“本书是对两本优秀而又难读的价格理论教科书的介绍和应用”。参见理查德·A.波斯纳:《法律的经济分析》(上),蒋兆康译,林毅夫校,北京:中国大百科全书出版社,1997 年,第Ⅱ页。,不加反思地接受了实证经济学和规范经济学的理论假设及其潜藏的内在逻辑关系,不仅将规范性的法律制度市场化——比如视法律对不法行为的惩罚(侵权赔偿、刑罚等)为“影子”价格,认为法官应该“模拟市场,价高者得”等,更认为法律(不管是制定法还是法官法)应追求社会财富最大化(更一般性的,社会福利最大化)或社会成本最小化。

在笔者看来,正是数理化的新古典经济学造就了法律的经济分析学派。本节需要进一步探讨的是,如果新古典经济学的理论逻辑决定了法律的经济分析学派的理论框架及其应用,那么,这一理论决定机制究竟是怎么发生的以及这一决定是如何导致了法律的经济分析学说面对现实世界之立法和司法时的理论局限。我们首先讨论新古典经济学基于何种基础性的理论决定了法律的经济分析学说的价值取向和参照系,然后揭示新古典经济学内含的实证经济学与规范经济学之间的“否定前件的逻辑谬误”如何直接决定了法律的经济分析学派的理论构建及其应用。

在笔者看来,现代经济学致力于研究的科斯定理就是启动这一决定机制的基础理论⑤波斯纳对科斯第一定理的界定是:若市场交易成本为零,法律对权利的初始配置和效率无关,因为如果权利配置没有效率,那么当事人将通过一个矫正性的交易来调整它。虽然和科斯、斯蒂格勒和诺斯的界定区别不大,但该界定后半句中的“矫正性交易”却是波斯纳法官重点强调的。参见理查德·A.波斯纳:《法律理论的前沿》,武欣、凌斌译,北京:中国政法大学出版社,2003 年,第6 页。。因为在经济学家眼中,交易成本为零与信息完全、竞争充分代表的是一个含义,该定理实际上是重新表述了福利经济学第一定理:在信息完全、竞争充分的前提下,市场经济将导致社会稀缺资源的帕累托最优配置⑥魏建:《理性选择理论与法经济学的发展》,《中国社会科学》2002 年第1 期。。因此,科斯定理只是新古典经济学之实证层面的另一种表述。也因此,钱颖一教授才认为作为一个被称作定理但是并没有数学模型的原理,科斯定理虽然没有借助任何数学模型,但是逻辑推理步步严密、丝丝入扣,不仅改变了观察问题的通行视角,而且建立了分析产权和政府干预的新参照系①钱颖一:《理解现代经济学》,《财经科学》2002 年增刊。。但在笔者看来,零交易成本的科斯定理其实是一个假设条件下成立的数学推理,由于约束条件下的最优选择问题可以用最大化方法求解,科斯定理的这一界定或许能反过来证明为何以零交易成本为前提假设的、以一般均衡分析为特点的新古典经济学能够完全被数学化或微积分化。

接受了经济学界对科斯定理的理解和定位,对应新古典经济学内部的实证经济学,法律的经济分析学派视零交易成本的科斯定理为实证的科斯定理。在他们看来,在零交易成本的完全竞争市场,法律权利可以等同于商品,而由于权利(包括因侵权而生的损害)可以无成本地进行交易,最终必然通过权利的交易实现资源最优配置或帕累托最优。在该理论体系中,零交易成本世界的帕累托最优不仅等价于资源最优配置,也等价于社会财富最大化或社会成本最小化。基于对科斯定理的认同,法律的经济分析不仅确立了效率(特别是帕累托效率)为法律研究中的唯一价值,更将只有在理论世界中才存在的帕累托最优视为参照系和规范标准,并以此评判现实法律制度有无效率及其与理想状态之间存在多大的距离。

鉴于科斯定理无与伦比的理论地位,笔者完全同意米德玛的洞见,即基于新增权利(或新增物权类型、新增预防措施、新增犯罪量、新增证据等)的边际成本等于边际收益(MC=MR)的边际最优化理论的科斯定理,既是“黑板经济学”的巅峰之作,也是法律经济学分析的奠基之石②斯蒂文·G.米德玛:《罗纳德·科斯传》,第4 页。。但问题在于,科斯明确指出,零交易成本假设是非常不真实的③Coase R.H.,“The Problem of Social Cost”,The Journal of Law and Economics,1960,3,pp.1-44.。那么,“无论是科斯的追随者(the Coasians)还是他的批评者,似乎都视零交易成本世界为原则和启示(rule and message),而不是(科斯所想指出的)例外和幻觉(exception and illusion)”④斯蒂文·G.米德玛:《罗纳德·科斯传》,第94 页。的原因何在?

鉴于科斯的追随者大多属于芝加哥学派或者深受芝加哥学派影响的法经济学者,笔者认为这一问题的出现和芝加哥学派自由主义的理论追求有关。该学派靠着对新古典主义价格理论的坚定信仰集结起来,他们坚信市场是资源配置的最有效机制,并强烈质疑政府对经济的干预⑤约翰·范·奥弗特瓦尔德:《芝加哥学派》,王永龙等译,北京:中国社会科学出版社,2010 年,第8 页。。对芝加哥学派的学者而言,科斯定理隐含的“创造权利,让市场自发运作”的研究进路非常令人满意,因为通过把世界看作一个交易成本可以忽略的世界,他们就能将税收和管制排除在最优政策的选项之外,因为这些有缺陷的政策只有在市场解决方案不能完善运作的时候才有吸引力⑥约翰·范·奥弗特瓦尔德:《芝加哥学派》,第116 页。。因此,萨缪尔森才直言不讳地指出,“科斯式分析(Coasian analysis)只是试图将科学信条引入对市场的规范性辩护和无处不在的有关市场的幻想中,并以此来看待一切。无论科斯定理和科学以及现实的关系是多么脆弱,它都体现了一种意识形态,这正是它的一个最为深奥之处”⑦Warren J.S.,“The Coase Theorem and the Study of Law and Economics”,Natural Resources Journal,1974,14(1),p.11.。进一步,由于芝加哥学派的基本特征是对自由市场和价格机制的信仰,因而以波斯纳法官为杰出代表的芝加哥法经济学的特点是透过新古典价格理论考察法律的方方面面⑧波斯纳法官那本给美国法学界带来了一场革命的《法律的经济分析》就是实践这一理论范式的绝佳范本。参见Posner R.A.,Economic Analysis of Law,New York:Little,Brown and Company,1973。。这也就解释了为何零交易成本的科斯定理毫无阻碍地成为了法律的经济分析学说的理论基石。

不过,对于意在改良法律的“法律的经济分析”学说,仅有实证的科斯定理这一理论“酵母”是远远不够的,他们还需要一套“法律应该实现何种价值以及如何实现”的规范法经济学理论。法律领域的规范的科斯定理:由于现实世界交易成本大于零,当存在各种负外部性时,需要法律通过内化外部成本和“模拟市场”来实现帕累托效率(立法层面)或卡尔多-希克斯效率(司法层面)①在法经济学界,规范的科斯定理(或科斯推论)其实有两个,即:规范的科斯定理1:若市场交易成本大于零,法律应该尽可能减少交易成本;规范的科斯定理2:在法律即使尽了最大努力而市场交易成本仍旧很高的领域,法律应当通过将产权配置给出价最高的使用者,来模拟市场对于资源的分配。由于规范的科斯定理1 有其理论价值和解释力,本文集中批评的主要是体现市场中心主义规范的科斯定理2。。但问题在于,交易成本大于零的现实并不能否证市场无效并以此要求法律的外部强制,这种基于不真实假设的唯理主义方法论会导致科斯所批判的庇古主义在法学领域的复辟:当市场无法解决负外部性时,法律应内化外部成本以模拟市场。对比新古典经济学内部的规范经济学(一旦市场失灵就欢迎政府干预的庇古主义),这是一种只要发现私人成本和社会成本不一致就要法律出面内化外部成本/收益的新庇古主义。正是在这里,前文论证过的新古典经济学内含的实证经济学与规范经济学之间的“否定前件的逻辑谬误”,直接决定了法律的经济分析学说从实然到应然的理论构建,同时也间接决定了这一基于边际分析和最优化理论的规范理论在立法层面的规则制定与司法层面的法律适用等法学应用方面存在理论局限。

接下来,本节从两个问题入手,进一步探讨这一理论决定机制(或者理论基因的传承)是如何一步步引导主流法经济学理论迈向无力解释现实法律世界之理论困境的。

第一,为何新庇古主义既坚持市场至上又强烈要求法律干预市场,该如何解释这一理论悖论?这看起来是个问题,但笔者经过仔细思考,发现站在犯了“否定前件的逻辑谬误”的理论体系内部(不管是“黑板经济学”还是“黑板法学”),基于其独特的理论逻辑——即从零交易成本世界的帕累托最优可以推出现实世界的政府和法律应以该最优状态为参照系和规范标准实施政府管制和法律定则——这根本就不是一个悖论。因为这些理论主张自由竞争市场是资源配置的最有效机制,政府和法律以此完美市场必然实现的帕累托最优(社会财富最大化或社会成本最小化)作为规范标准干预存在各种负外部性的不完美市场,就是实现市场效率的必然之举。但问题在于,现实世界的制度选择为什么一定要以虚构世界的最优状态为立法和司法的规范标准?笔者认为如果答案是否定的,这就是聚焦于最优化模型的主流法经济学理论无力解释现实法律世界的第一个原因。

第二,虽然都是在对权利进行经济分析,但科斯的进路是总体式的,即如果把生产要素视为实施某种行动的权利和在生产过程中产生有害影响的权利,我们需要考量的仅仅是使用这种要素(即实施这种权利)对社会造成的成本,是否抵得上它给社会带来的收益。我们必须从整体上考察这种影响,也即评估所有的成本和收益②Coase R.H.,“The Problem of Social Cost”,The Journal of Law and Economics,1960,3,pp.1-44.。但是,建立在最优化模型基础上的主流法经济学,对权利以及权利引发的损害展开的经济分析却是一种边际分析进路。边际分析的好处是便于数学建模和微积分化,但是,现实世界的立法和司法实践并不是在无数同时存在的选择项中进行最优选择,以实现边际成本等于边际收益,而且,现实世界中的个体并不能掌握全部信息,个体最优的立法与司法也不能无缝转换为社会最优的立法规则和司法标准。笔者认为这种对权利(或损害)的边际分析其实只是一种基于连续性思考的理论神话,对真实世界的法律制度基本上毫无解释力③笔者以侵权法经济分析的最优化模型为研究对象,细致探究了这种基于边际分析的最优化模型面对现实侵权制度时的种种理论局限性。详见艾佳慧:《连续性思考的‘神话’:侵权法经济分析模型之反思》,《北大法律评论》2019 年第1 卷。。

四、边际最优化模型的法学应用:以物权类型最优量理论为例

行文至此,笔者已经展示了建立在唯理主义哲学基础上的新古典经济学如何沦为科斯所批评的“黑板经济学”,其核心的边际最优化模型和外部性理论又如何进入法学,并最终决定了法律的经济分析学派的核心理论框架。本节以物权法经济分析中最重要的物权类型最优量理论为例,具体论证这一边际最优化模型的法学应用及其缺陷。

作为物权三原则之一的“物权法定原则”,尽管风光了两千年,但其存废近来却颇受争议①苏永钦:《物权法定主义的再思考——从民事财产法的发展与经济观点分析》,《经济论文丛刊》1991 年第2 期;常鹏翱:《体系化视角中的物权法定》,《法学研究》2006 年第5 期;杨代雄:《物权法定原则批判——兼评在〈中华人民共和国物权法〉第五条》,《法制与社会发展》2007 年第6 期,等等。。虽然该原则一般被认为专属于大陆法系,但美国物权法经济分析学者Thomas Merrill 和Henry Smith 于2000 年发表的论文明确指出,物权法定是所有现代财产法体系的普遍特征,并第一次从物权法经济分析角度论述“物权类型有最优量”并以此理论为物权法定原则②Merrill T.W.,Smith H.E.,“Optimal Standardization in the Law of Property:The Numerus Clausus Principle”,Yale Law Journal,2000,110(1),pp.1-70.。自该文发表以来,强调物权法研究信息成本的学者,对该模型进行的改进、修正和完善,已然成为物权法经济分析中最重要也最有技术含量的核心论题。

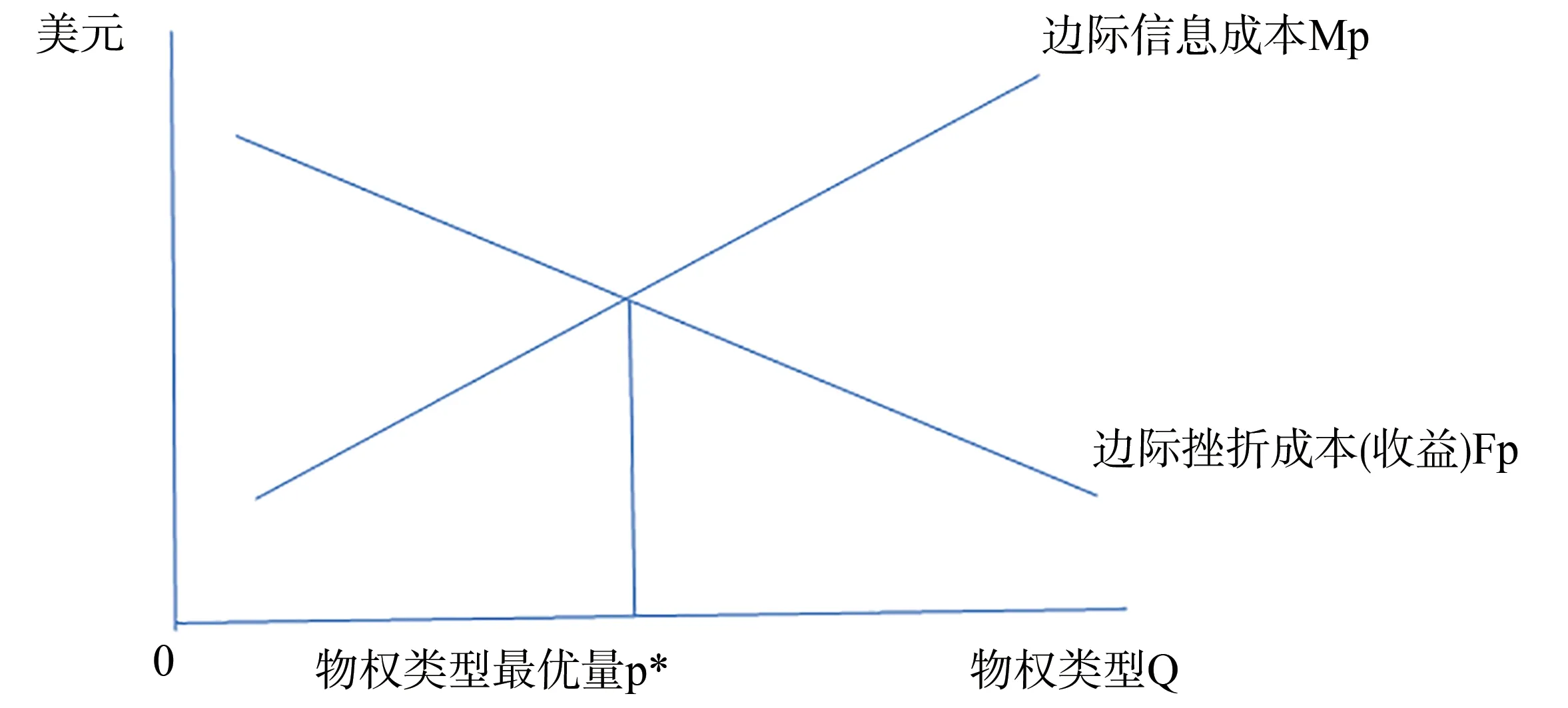

Merrill 和 Smith 的基本观点是,一方面,肇始当事人创设新型物权不必负担由此带来的全部信息成本(或估量成本,measurement cost),一部分成本将转嫁给别的市场参与者,此即信息成本的外部化;另一方面,由于物权法的强制性标准化会使得肇始当事人有时无法以较低成本实现合法交易目的,这便是挫折成本(frustration cost)。由于物权创设人创设新物权类型的边际利益会逐渐递减,而边际成本(即边际估量成本或边际信息成本)会渐次递增,最终在新增物权的边际成本等于边际收益(也即MR=MC)处,物权类型有最优量。

为了论证创设新型物权会带来信息成本的外化,他们将可能受新型物权影响的市场参与者分为三类,分别是肇始当事人和潜在利益继受人、其他市场参与者以及第三人③Merrill T.W.,Smith H.E.,“Optimal Standardization in the Law of Property:The Numerus Clausus Principle”,Yale Law Journal,2000,110(1),pp.1-70.。Merrill 和Smith 认为,肇始当事人创设的物权类型越多,给第二类和第三类主体带来的外部信息成本就越多。由于创设新物权的行为会造成信息外部性,法律必须禁止之;但法律禁止创设后又会给肇始当事人带来挫折成本。当此挫折成本与创设新物权带来的信息成本在边际上相等时,这就是法律应该确定的物权类型最优量。其最优物权类型量的理论模型如图1 所示。

图1 物权类型最优量模型

如果创设新型物权的边际挫折成本(反过来,即边际收益)等于边际信息成本,即Mp(边际信息成本)=Fp(边际挫折成本),那么物权类型就有法定的最优量p*(见图1)。

鉴于现实世界物权公示制度的基础性和重要性,Merrill 和Smith 也知道此模型因其忽视了物权公示制度而缺乏解释力,因此,他们又在后续模型中加入了公示制度对边际信息成本的影响。具体而言,物权公示制度仅与边际信息成本有关,即在其他条件不变的情况下,公示制度的存在会降低新增物权类型带来的边际信息成本,由于边际挫折成本并不受有无公示制度的影响,因此有公示制度的最优物权类型量要多于没有公示制度的最优物权量①Merrill T.W.,Smith H.E.,“Optimal Standardization in the Law of Property:The Numerus Clausus Principle”,Yale Law Journal,2000,110(1),pp.1-70.。

但不管调整前还是调整后的模型,Merrill 和Smith 始终将公示系统视为外生给定,这种忽视真实世界之系统成本的错误引发了Hansmann 和Kraakman 对该模型的严厉批评②Hansmann H.,Kraakman R.,“Property,Contract,and Verification:The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights”,Journal of Legal Studies,2002,31,pp.373-420.,他们认为要不要新设一个特定物权,“重点是创设新物权所创造的价值是否超过必须支出的成本,物权类型因此并没有最优量”③Hansmann H.,Kraakman R.,“Property,Contract,and Verification:The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights”,Journal of Legal Studies,2002,31,p.401.。张永健在接受该批评的同时试图修正Merrill 和Smith 的物权类型最优量模型,他的办法是吸纳系统成本进入模型。张永健认为在物权自由创设的世界,权利登记制使得创设新物权之边际系统成本为正,且因为难以完全贯彻使用者付费原则,会产生外部成本,因此内化了系统成本的物权类型最优量少于物权可以自由创设时的物权类型最优量④张永健:《物权法之经济分析:所有权》,北京:北京大学出版社,2019 年,第125—133 页。⑤Hansmann H.,Kraakman R.,“Property,Contract,and Verification:The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights”,Journal of Legal Studies,2002,31,pp.373-420.。由于观察到海峡两岸的法定物权类型量远远不及现实所需,张永健更指出在现实世界中,“物权法定+习惯创设”这种制度架构更能达成最优的物权类型量⑥张永健:《物权法之经济分析:所有权》,第75—160 页;张永健:《法经济分析:方法论与物权法应用》,台北:元照出版有限公司,2021 年,第196—253 页。。

作为物权法定主义的坚定批评者,苏永钦教授指出只要守住有权处分原则,并建立一套公示制度、占有推定权利及善意保护制度,在立法上开放定分性质的物权的自由创设就不会发生财产权及一般行为自由保障不足的问题,但他也明确指出能为物权法定主义提出坚强辩护的,只有Merrill 和Smith 的物权类型最优量理论⑦苏永钦:《寻找新民法》(增订版),北京:北京大学出版社,2012 年,第145—153 页。。在该模型的基础上,根据不同社会经济技术条件的差异,苏永钦教授区分了传统农业社会和现代信息社会,并认为不同社会条件下的最优物权类型在数量上有很大不同。在苏永钦模型中,由于技术和经济的发展,现代信息社会新增物权类型的Mp 曲线和Fp 曲线斜率会变得非常小,如果该社会需要的物权类型有七八百种之多,那么国家立法者就不是“适当”的标准制定者,此即现代信息社会物权法定主义无效率的理论依据⑧苏永钦:《寻找新民法》(增订版),第148—151 页。。

仔细探究,我们发现Merrill 和Smith 模型其实是新古典经济学边际最优化模型在物权法中的典范应用,而修正后的张永健模型和苏永钦模型,也没有摆脱边际最优化模型的理论“桎梏”:不管是对物权法定原则的正当化论证还是批评,物权最优量仍仅与学者设定的边际最优化模型有关——尽管成本曲线上下波动,但新设物权出现或被禁止的过程都发生在图表上,而不是它们在社会系统中的实际运行方式,也即具体的新设物权和公示制度为什么会产生以及这些物权制度一旦设定会在真实世界产生何种效果。

总之,不管是认为物权法定原则有效率的Merrill、Smith 和张永健,还是认为物权法定无效率的苏永钦,他们设定的边际最优化模型均隐含了:(1)创设新物权类型会带来外部信息成本,因此需要立法者根据Mp=Fp 确立最优物权类型;(2)个体最优等于社会最优,只不过张永健错置了社会成本曲线导致其模型有两个社会最优①根据庇古的界定,社会成本是产品生产的私人成本和生产的外部性给社会带来的额外成本之和,因此,边际社会成本应该是边际信息成本和边际挫折成本之和,其曲线应该是先下降后上升的U 型曲线,而不是张永健模型中呈现的整体高于边际私人成本曲线的边际递增曲线。张永健:《物权法之经济分析:所有权》,第125—126 页;张永健:《法经济分析:方法论与物权法应用》,第216 页。,苏永钦则认为如果信息社会导致最优物权类型量相当大时,立法者不是适当的物权标准制定者,此时改采物权自由主义有效率②苏永钦:《寻找新民法》(增订版),第145—153 页。。

Merrill 和Smith 还创造性地在物权法经济分析中提出了科斯附理(Coase Corollary)③Merrill T.W.,Smith H.E.,“Making Coasean Property More Coasean”,The Journal of Law &Economics,2011,54(4),p.94.——在零交易成本的世界,财产权利的性质和范围与效率无关。如果物权类型的性质和范围没有效率,那么当事人将通过一个矫正性的交易来调整它,并由此推出其规范性理论:在真实世界,新型物权的创设会给其他市场参与者带来负外部性(或者外部信息成本),因此需要法律内化信息成本并以完美市场必然实现的帕累托最优为规范标准确定法定的最优物权类型。在物权法的经济分析领域,正是基于这一套隐含了“否定前件的逻辑谬误”的分析框架,我们发现物权法的经济分析学者不仅坚持新设物权类型一定会带来外部信息成本,而且不得不虚拟一个根本不存在的物权类型交易市场并持有一种实体物之物权观。但问题在于,如果将登记制度之成本(或系统成本)视为外生给定,A、B 之间新设财产权(不管其创设多少种)完全不会导致负外部性,也不存在信息成本的外部化问题④张巍在一篇跟进研究的论文中也指出,物权法定与物权自由的效率比较主要仰赖于物权和债权的实际效力差异,而这种差异主要体现在两种权利实现的挫折成本(主要包括救济规则与破产待遇两方面)而不在信息成本上。参见张巍:《物权法定的效率问题再思考——文献回顾与视角转换》,《中研院法学期刊》2013 年第13 期。,即简资修教授所指出的,“物权是内部化的结果,若其还有外部性,是来自于取代个别订约的公示(内部化)成本过高,而非其有独立的外部性”⑤简资修:《物权外部性问题》,载简资修:《经济推理与法律》(第4 版),台北:元照出版有限公司,2017 年,第131 页。。或者说根本就不存在一个就新设物权类型进行交易的市场,物权也不是一种可以交易的实体物而仅是定分而已⑥简资修教授严厉批评过Merrill 和Smith 的这种物权观,认为这种僵化的实体物物权观不仅减少了私法体系的融贯性,更间接导致法律矫正市场失灵的外部性思维还魂。参见简资修:《经济推理与法律》,第91—114 页。。

从技术的角度看,物权类型最优量理论具备足够的科学性,可以通过形式逻辑的检验。但是遗憾的是,除了前述两个核心假定,支撑该模型的另外三个理论假设也无法通过真实世界的检验。其一,在现实世界,并没有同时存在无数静态的物权类型等待肇始当事人和立法者选择。什么社会在什么时候会出现何种物权类型其实是社会中大多数人的自发选择,并会随着社会经济发展,甚至科技的变化而变化。为了论证新物权类型带来的边际收益曲线(即Fp)会随着新设物权数量的增加而逐步递减,Merrill 和Smith 假设最简单好用的物权类型会先被创造,越晚诞生的物权类型社会效用越低⑦Merrill T.W.,Smith H.E.,“Optimal Standardization in the Law of Property:The Numerus Clausus Principle”,Yale Law Journal,2000,110(1),pp.1-70.。问题在于,这个历时性的假设不仅和经验现实不符,更与其理论模型中物权类型量的共时性假设相冲突。

其二,现实世界的物权类型增量只与社会经济技术条件相关,而与信息成本和挫折成本关系不大,图1 呈现的边际信息成本曲线(即Mp)和边际挫折成本曲线(即Fp)更不是物权类型增量的递增、递减函数。就信息成本而言,在物权登记之系统成本外生给定的前提下,物权肇始当事人需要其自身承担的信息披露成本并不会随着新设物权类型的增加而递增;对于立法者,新增物权类型也不会给其他市场参与者带来信息成本外部化,更不可能出现外部信息成本随物权类型量的增加渐次递增的情形。就挫折成本(或物权创设的效益面)而言,肇始当事人与社会承担的挫折成本也不可能随物权类型量的增加而递减,更不会只与设定一项物权交易的交易额和债权拟制成本相关。根据张巍的研究,物权设定者的挫折成本更多体现为监管和执行成本,尤其当侵权者处于破产状态时,物权法定体制可能令当事人完全无法实现交易目的,这才是最主要的交易成本或挫折成本①张巍:《物权法定与物权自由的经济分析》,《中国社会科学》2006 年第4 期。。因此,若物权法定导致物权交易不能的交易越重大,通过债权机制拟制物权优先性的成本越大,挫折成本就越大,而这与设定多少数量的物权类型无关。

其三,该模型假设决策主体拥有完全理性和完全信息在现实世界根本不可能。不管是物权肇始当事人还是立法者,都不是全知全能的上帝,而只是拥有有限经验、有限知识和有限信息的微观个体,或者在既有经验和既定制度环境下决策的、常常可能犯错的有限理性行动者。因此,即使存在物权数量的增加会导致信息成本递增和挫折成本递减,肇始当事人也不可能无成本地知晓每新增一个物权类型会给自己和其他市场参与者带来多少信息成本以及会因之减少多少挫折成本。而作为社会成本和社会收益判断者的立法者,更无法知晓在物权法上设定不同的物权类型量会给整体社会带来多少加总的信息成本和挫折成本。

经由上述论证,我们发现新设物权类型会带来信息成本的外部化,因此,立法者需要能内化这一外部成本的物权类型最优量理论,但这一理论的理论假设与论证过程均存在严重瑕疵。退一步讲,即便物权类型有最优量这一结论成立,也只存在于零交易成本的理论世界,现实世界的立法者根本无须利用这一理论框架为物权法定或物权自由原则的效率性和正当性“背书”。

综上,现实世界中新物权类型的创设并不会带来信息成本和系统成本的外部化,新物权设定者(无论是肇始当事人还是立法者)要不要设定这一物权也不是基于边际信息成本和边际挫折成本(或收益)的精确权衡。不管研究者如何加入现实视角进行理论修正,运用这一隐含了诸多不现实理论假设的物权类型最优量理论来讨论现实世界是物权法定还是物权自由都是选错了理论方向,其研究结论自然难以令人信服。

五、边际最优化模型之法学应用的三点检讨

上一节以最近几年风头最劲的物权法之经济分析为例②受到法学界诸位大家赞誉的张永健教授《物权法之经济分析:所有权》自出版以来,就引发了海峡两岸法经济学界的热烈讨论。,论证了物权类型最优量理论其实只是建立在唯理主义哲学基础上的新古典经济学入侵法学的一个典型样本。笔者认为,由于携带了新古典经济学内部实证/规范两分体系隐含的“否定前件的逻辑谬误”之理论基因,现实立法者确立法定物权类型量的物权类型最优量理论模型不仅虚拟了信息成本的负外部性,更隐含了诸多不真实的理论假设,因此无力解释真实世界的物权立法和司法。紧接前文,本节从真实世界的法律制度出发,进一步从“缺乏现实感和历史感”“不存在绝对化的最优标准”“缺席的具体法律制度”三个方面逐一检讨边际最优模型应用于法学研究的理论局限。

(一)缺乏现实感和历史感

根据边际最优化模型,法律的经济分析学说认为,那种在零交易成本处本应实现的最优标准(恰好能实现财富最大化或社会成本最小化的最优物权类型量、最优预防量、最优证据量等)是正交易成本世界中法律追求的应然目标。不过,鉴于现实的法律世界根本不可能具备理论模型所设定的实现最优标准的前提性条件,这一规范追求既缺乏现实可行性和正当性,又缺失社会传统根基和制度演进的历史感。不仅如此,如果秉持法律不可避免地具有政治性这一观点,我们发现追求边际最优的数理模型还缺失了更根本性的政治维度①张建伟教授早就从政治维度和意识形态维度深入讨论和反思了科斯定理的理论局限性。参见张建伟:《“变法”模式与政治稳定性——中国经验及其法律经济学含义》,《中国社会科学》2003 年第1 期。。

以物权法为例,先看当代中国极具特色的土地承包经营权(一种农村土地上的用益物权)如何产生。笔者以为,中国立法者之所以将该权利设定为一种新型的用益物权,不是因为创设该新型物权的肇始当事人和立法者知道创设该权利降低的边际挫折成本大于由此增加的边际信息成本,而是改革开放以来中国治国者的政治考量、基层农民为生存而发起的包产到户实践以及市场经济发展带来的制度需求等因素共同造就的法律成果。以一种历史和现实的考察角度,我们发现,安徽小岗村村民签订的包产到户协议“自下而上”地开启了中国改革开放的进程,但经由四十余年的制度发展、完善和立法化的制度演进历程,这一基于承包合同(相对债权)的制度变革最终型塑和确立了“土地承包经营权”这一极具历史性和地方性的新型用益物权(对世物权)类型。

我们发现不管是启动农村土地制度改革的基层农民,还是治国者和立法者,其实都没有在土地所有权基础上创设新型物权类型的主观动机。启动了中国改革开放大幕的联产承包责任制本质上是一种承包合同、一种债权,其制度源起在很大程度上是基层农民为了改善自身生活现状而签署的一份包产到户协议。但不管是包产到户协议还是联产承包合同,承包人拥有的仅仅是有时间期限的、需要支付对价(完成承包指标)的土地承包经营权,既无排他性和对世性,更无追及效力。在中国社会转型变迁的历史进程中,这种典型的债权缘何演化成了一种用益物权?对此,梁慧星先生认为,社会主义市场经济体制的确立与农业持续发展的需要,才是土地承包经营权物权化的根本原因②梁慧星 :《中国物权法》(下册),北京:法律出版社,1998 年,第704 页。。在笔者看来,这才是神州大地为何会出现这一用益物权的好解释,政治、现实和历史维度隐然可见。

(二)不存在绝对化的最优标准

在法律的经济学者看来,法律所扮演的角色,就是尝试将最优法律制度的设计定在相应的成本/收益方程式分别对x 和y 各取偏微分的最小值上。比如,在侵权法,最佳的侵权责任规则应该是能实现最优预防量的规则③Landes W.M.,Posner R.A.,The Economic Structure of Tort Law,Cambridge:Harvard University Press,1987.;在物权法,最优物权类型量出现在创设新物权类型的边际信息成本等于边际挫折成本(或边际收益)处,而这也正是物权法定的最优量④Merrill T.W.,Smith H.E.,“Optimal Standardization in the Law of Property:The Numerus Clausus Principle”,Yale Law Journal,2000,110(1),pp.1-70.;在证据法,根据新增证据的边际搜寻成本是否等于边际搜寻收益或基于最小化避免错误成本和预期错判损失之和来确定最优证据搜寻量和最优证明标准⑤Posner R.A.,“An Economic Approach to the Law of Evidence”,Stanford Law Review,1999,(51),pp.1477-1482.,等等。在边际最优化模型的理论框架下,法律的经济分析是一门计算理性经济人在面对法律诱导时的完全理性决策的学科,其预设立法者和法官可以借由了解行动者的行动设计一套对社会而言最优(optimal)的法律制度。用波斯纳法官的话来说,就是“基于经济学理论推导出最优化的制度,并与本国或他国所采用的现实制度相互比较”⑥Posner R.A.,“An Economic Approach to the Law of Evidence”,Stanford Law Review,1999,(51),pp.1477-1482.。如若现实制度与最优化制度有差距,则需要考虑如何进行制度改革(主要是“模拟市场”)以实现最优制度。但问题在于,存在这些基于最优标准确立的绝对的最优制度吗?即使存在最优的资源配置(或帕累托最优),其也只能存在于零交易成本的理论世界,我们不能以一种隐含了“否定前件的逻辑谬误”的理论逻辑要求现实世界的制度选择一定要以理论世界的最优状态为参照系和规范标准。

因此,绝对最优制度只存在于建立在诸多不真实假设之上的理论世界,法律引用新古典经济学理论所形成的理论框架也沿袭了隐含其中的逻辑谬误,即法律的经济分析要求真实世界的立法和司法均以根本不存在的绝对性最优标准为参照系。在这一前提下,法律经济学主张以此“模拟市场”就没有道理。面向真实世界,以一种人类历史变迁的视角,我们发现人类社会的规则和原则,不论我们称之为政治的、经济的、伦理的还是法律的,其实都是各种利益权衡甚至争斗的结果。正如科宾所言,在很大程度上,这些制度都是尝试性的、实践性的生存法则——不要因为它们不够绝对而责备它们,就法律研究而言,“如果我们意识到我们的局限性,如果我们放弃寻找绝对之物,如果我们坦承正义完全是相对的和人为的……人类福利和幸福会有更大的希望”①亚瑟·科宾:《致耶鲁法学院全体教师的告别信》,载奎多·卡拉布雷西:《法和经济学的未来》,第217 页。。

(三)缺席的具体法律制度

在法经济学的边际最优化模型中,法律被看成是解决负外部性问题的救世主,立法者或法官有能力通过内化外部成本来确定各类最优标准以实现社会财富最大化或社会成本最小化。但是,该理论框架的问题在于它完全没有将具体的法律规则作为一项制度来研究,这导致其不仅完全没有考虑法律的界定和运行成本②凌斌敏锐地发现科斯定理及其推论完全忽视了法律界权成本这一问题,具体论述参见凌斌:《界权成本问题:科斯定理及其推论的澄清与反思》,《中外法学》2010 年第1 期。,更难以有效评估具体的法律制度对真实世界所产生的影响。在笔者看来,法律的经济分析对真实法律制度的忽视,使其无法就真实世界的各类法律制度展开比较制度分析,以至于其研究结论很难解释真实世界的法律。

以侵权法为例,在侵权法的边际最优化模型中,对赔偿额与预防水平的分析是在一个零交易成本的无摩擦市场框架中进行的,而这个隐含了个体最优等价于社会最优的最优预防模型只是假设侵权法中存在各类归责原则(比如过错责任、无过错责任、严格责任等),不仅缺失对具体侵权制度的研究,而且以此边际最优模型确定的过失认定标准也完全没有现实适用的可能性。第一,在该模型中,看不到无责任、结果责任、严格责任和过错责任有任何区别。在零交易成本的理论世界,只要界定了初始权利,就一定能实现资源的最优配置和最优预防,即便权利配置暂时没有效率,当事人也一定能通过一个矫正性的权利(或损害)交易来调整它,最终一定能实现资源有效配置的最优预防水平。在这个建构的理论世界,不管侵扰者是否对其侵扰不承担责任(无责任)、完全承担责任(结果责任)还是有条件地承担责任(过失责任),均能实现最优预防。若如此,在侵权法中确立不同的归责原则有何意义?第二,基于新增预防量的边际预防成本是否等于边际预期损失(MR=MC)来确定侵权案件中的当事人是否存在过失的边际化“汉德标准”,在现实世界不可能有适用空间。原因在于,有限理性的法官根本不可能拥有加害人在不同预防水平应承担多少预防成本和预期损失的完备信息,并据此准确计算出最优预防量。一旦无法具备这些条件,边际化的“汉德公式”带来就不是科学和准确而是完全可以预料的错误和失败③冯珏就批评过边际化的汉德公式,认为汉德公式本身并不要求进行这种边际分析,法官也无法根据这种边际分析确定最有效率的预防措施。简资修更犀利地指出现代侵权法的经济分析是错误的,因为其往往以行为人的预防能力去计算汉德公式,在笔者看来,这种错误正是汉德公式被边际化后的必然结果。参见冯珏:《汉德公式的解读与反思》,《中外法学》2008 年第4 期;简资修:《经济推理与法律》(第4 版),台北:元照出版公司,2017 年,第8—11 页。。

卡拉布雷西指出,“与经济学家不同,法律人必然是经验主义的,我们不可避免地成为制度主义者”④奎多·卡拉布雷西:《法和经济学的未来》,2019 年,第25 页。。在笔者看来,法律的经济分析学派对具体法律制度的忽视,造成了一个相当明显的结果,就是他们既无法站在私人决策主体的角度在法律之下进行比较行为考察,也无法站在公共决策主体的角度进行比较方案选择(更多是法官)和比较制度分析(更多是立法者)。如果没有认识到冲突活动的潜在价值,以及备选方案或制度的机会成本,比较制度分析就不可能有意义。因为在零交易成本的世界中,基于比较的决策就“既无实质内容也没什么用途”①Coase R.H.,“The Nature of Firm:Origin,Meaning and Influence”,Journal of Law,Economics,and Organization,1988,4,p.14.。

六、面向真实世界的法律经济学

经济学理论在唯理主义哲学传统的主宰下从关注现实的政治经济学迈向只关心资源最优配置的新古典经济学。虽然后者借助微积分等数学工具构建了一个假设清晰、逻辑严密的边际最优模型,但这种追求最优结果的绝对性思考只是一种理论建构、一种科斯批评的“黑板经济学”,其内部的实证和规范经济学之间的逻辑关系隐含了一种否定前件的逻辑谬误。借由科斯定理这一“理论酵母”的转介,这一理论基因直接决定了法律的经济分析学说的理论构建,同时也间接决定了这一基于边际最优化模型的规范理论法学应用的理论缺陷。

因此,面向真实世界的法律经济学研究应该反思基于唯理主义方法论的边际最优化模型,不仅需要回归科斯主张的比较制度分析,更需要大力引进致力于研究人与人之间策略互动行为的博弈论和信息经济学。不同于研究零交易成本的理论世界的边际最优化模型,这些方法均认为判断一个理论好坏的标准在于能否解释真实世界。科斯经济学主张只有得大于失的行为才是人们所追求的,在设计和选择设计安排时,我们应考虑总的效果,这是一种基于交易成本的、比较的、替代的和总体的理论进路。而博弈论和信息经济学则以一种抽象性、统一性和普适性的社会科学语言,帮助我们在一个信息不对称、不完全世界中建立一个关于人类社会中理性选择的行为模式及其激励制度的一般性理论,并以此来研究真实世界的立法和司法。当代中国的法经济学者有责任运用这些理论去研究中国现象、中国问题,以一种比较制度分析以及人与人之间、人与制度之间、制度与制度之间在信息不对称条件下博弈互动的视角和方法,去解释或理解这些既有地方性也有普遍性的中国现象和问题,并在此基础上尝试提炼中国理论。