老年人数字素养自评量表的编制与应用

2023-12-25吴婧轩赵恒范芝钰彭华茂尹述飞

吴婧轩 赵恒 范芝钰 彭华茂 尹述飞

摘要:准确评估老年人的数字素养水平可以帮助老年群体提高社会适应力,进而唤醒老龄人口的潜能,促进社会的可持续发展。然而已有的针对公民数字素养的测量,通常基于大规模社会调查题项,且没有考虑人群的异质性。开发一个专门对标老年人数字素养发展能力标准且经过教育和心理测量学手段检验的自评量表,有助于更精准地把握老年人在数字素养不同维度上的发展水平与提高方向。基于老年人媒介与信息素养评估框架编制的老年人数字素养自评量表,从内部结构来看,是一个二阶三因子五维度模型。它包括数字实践技能、数字学习意识和数字付费意识三个因子,其中数字实践技能又包括安全管理与应用、需求与获取、理解与评鉴三个维度。经检验,该量表信效度良好。利用该自评量表对老年人的数字素养水平和相关影响因素进行评估发现:当前老年人数字素养虽然总体上已超过中等水平,但在数字付费意识方面较为薄弱;低学历、低收入、居住于乡镇的老年人数字素养水平较低;仅与配偶同住的老年人数字素养更高;身体健康状况越好的老年人数字素养水平也越高。

关键词:数字素养;老年人;数字实践技能;数字学习意识;数字付费意识

中图分类号:G777 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2023)06-0030-11 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2023.06.004

基金项目:北京市科学技术协会调研课题“老龄化背景下北京市提升老年人科学素质策略研究——以信息素养和健康素养为例”(bjkx202117)。

作者简介:吴婧轩,博士研究生,北京师范大学发展心理研究院(北京 100875);赵恒、范芝钰,硕士研究生,北京师范大学发展心理研究院(北京 100875);彭华茂(通讯作者),博士,教授,博士生导师,北京师范大学发展心理研究院(北京 100875);尹述飞,博士,副教授,硕士生导师,湖北大学心理学系(湖北武汉 430062)。

一、问题提出

随着现代信息技术发展进程的加快,互联网对人类生存发展的影响在持续地拓宽和深化(彭波等, 2020)。第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国50岁及以上的网民已有近2.6亿,60岁以上老年网民达9682万人,占9.4亿网民人数的10.3%,而且老年用户增速高于全体网民,成为网民的重要增量和组成部分;但是中国的4.16亿非网民中大约有1.91亿是老年人,约占老年人口总体的72.3%(中华人民共和国国家互联网信息办公室,2021;杜鹏等,2021)。也就是说,当代老年人虽然正在不断地融入数字社会,但还存在大量老年人尚未进入互联网。而且“会用网”的老年人也不一定“善用网”,老年人从跨越数字鸿沟到享受数字红利还有很大发展空间。

数字素养(Digital Literacy)是个体在数字环境下利用信息技术处理新媒介与信息的意识、态度和能力(Cetindamar et al.,2021)。中央网络安全和信息化委员会在2021年10月印发了《提升全民数字素养与技能行动纲要》,对“数字素养与技能”的概念做出解释,提出其是“数字社会公民学习工作生活应具备的数字获取、制作、使用、评价、交互、分享、创新、安全保障、伦理道德等一系列素质与能力的集合”(中央网络安全和信息化委员会办公室,2021)。具体来说,数字素养既涉及在数字环境下对各种数字工具的应用态度和操作技能,又包括对各种数字信息进行批判性选择、理解、评估的思考意识和认知能力(罗艺杰,2018;Gilster,1997;International Federation of Library Associations and Institutions,2018)。

隨着数字技术在人类生产生活中的不断渗透,数字素养成为个体适应社会的一种关键能力。老年人虽然逐渐淡出职场,但他们不应该被社会边缘化。世界卫生组织在2002年的第二次老龄问题世界大会上提出“积极老龄化”理念(Active Ageing),强调消除对老年人的年龄歧视,让老年人按照自己的需要和能力参与社会经济、文化和精神活动,继续发挥自己在物质、社会和精神方面的潜力(宋全成等,2013)。《提升全民数字素养与技能行动纲要》也提出要推动老年人数字素养提升,帮助他们妥善使用数字产品和服务,更好地开发老龄人力资源(中央网络安全和信息化委员会办公室,2021)。然而当前老年人的数字素养如何?是否能够适应其生活所需?这需要进行相应的数字素养评估。

目前对公民数字素养的测量通常依赖大规模社会调查中与数字技能相关的题目。例如中国综合社会调查中的部分题目(张萌萌等,2022)或《中国公民科学素质基准》测试题库中的少量题目。这些题目可用于18岁以上人群的数字素养评估,可直接比较年龄差异,但在结构体系上不够稳定完整。多数研究过于关注年龄差异,没有考虑人群的异质性,默认以年轻人为参照,分析老年人在数字素养方面的不足(Mannheim et al.,2019)。如果一直把研究重点放在老年人数字素养水平落后、数字技能存在障碍上,其实是对老年人的边缘化(Oh et al.,2021)。老年人数字素养的发展目标并不是赶上年轻人,而是培养出与其自身生存生活需求相适应的数字素养。

现有的数字素养自评量表的开发研究发现,针对不同人群开发的数字素养自评量表最终经过测量学检验后保留的考察维度存在差异(马帅等,2023)。目前已有的数字素养自评工具依然是以大中小学生等年轻群体为受众的较多(李晓静等,2020;姚争等,2022;Akçayır et al.,2016)。与年轻人相比,老年人更需要重视学习意识、付费意识、互联网信息鉴别能力的培养,对与数字办公相关的信息组织与维护等方面能力的要求不高(黄丹俞等,2021),对专业ICT知识的掌握可以不作过高要求等。因此,有必要遵循相应的数字素养评估框架专门开发针对老年人群的数字素养自评工具,以帮助老年人自己、科研工作者、产品研发者和政策制定者等更清楚地了解老年人群的数字素养水平并把握好具体的发展方向。

二、研究综述

数字素养内涵丰富,区分其中不同的结构和层次有助于科学系统地理解和评估公民的数字素养水平(Carretero et al.,2017;Redecker,2017)。数字素养评估框架通过界定数字素养的不同维度和考察指标明确了人们的数字素养发展要求和标准,为数字素养自评量表的开发提供了有力的理论指导(张萌萌等,2022)。近年来,我国已有部分研究者专门构建了与中国老年人数字素养相关的评估框架。例如,黄丹俞等(2021)构建了老年人媒介与信息素养评估框架。该框架以联合国教科文组织提出的《全球媒介与信息素养评估框架:国家状况与能力》为母版,同时参考了多个国家的标准,结合专家访谈和文献梳理出评估框架中的具体能力指标,然后又通过德尔菲法进行指标筛选,并利用层次分析法实现指标的赋权,最终形成一套内容完整、带有权重的、专门针对老年人群体的评估框架。该框架由“意识与知识”“需求与获取”“理解与评鉴”“管理与应用”和“伦理与安全”5个一级指标构成,包括16个二级指标和34个三级指标。此外,王红云等人(2022)构建的老年人新媒介素养评估框架包含“获取”“评价”和“创建”3个一级指标、9个二级指标和36个三级指标。由此可见,老年人数字素养的评估框架既包含了一般性的数字素养要求,也体现了其区别于其他群体的特殊性。

但是,依据数字素养评估框架开发的老年人数字素养自评量表还存在一些局限。一是考察主题局限。多数研究聚焦于老年人在健康医疗场景下的数字素养,即电子健康素养(Oh et al.,2021)。国内外已有很多研究者编制和修订了电子健康素养量表并不断优化其在老年人群中的适用性(Norman et al.,2006)。二是老年人数字素养自评量表的题目编制没有与评估框架形成良好的适配性。Oh等人(2021)通过文献综述发现,目前西方大多数老年人的数字素养自评测量工具一般未涉及欧盟数字素养评估框架中的“内容创造”和“安全意识”两个领域,只有Roque等人(2018)开发的移动设备熟练程度问卷(MDPQ)测量了全部5个素养领域。而国内已有研究对老年人数字素养的测查以基于访谈的定性方法为主(张大伟等,2022)。罗强强等人(2023)参照数字鸿沟理论和前人的理论研究(门泽宽,2021;李晓静等,2022),提炼出“物理接入能力”“信息搜索能力”“沟通协作能力”“数据安全意识”及“数字内容创造力”5个维度,并在每个维度下设置了一道题目来测量老年人的数字素养,但该研究没有检验各维度的聚合效度和区分效度。

综上所述,国内外已对老年人数字素养测量工具开展了相应的研究,并取得了一些重要的成果,但依然存在以下三方面的问题:第一,缺乏理论指导,测量内容与老年人数字素养发展目标契合度不高,鲜有以老年人数字素养评估框架为理论基础研发的老年人数字素养自评量表;第二,理论和实证呼应不足,需要对老年人数字素养测量工具进行基于教育评估和心理测量学的检验,进一步考量理论构想在实际情况中的适配性;第三,测量工具的受众针对性有待细化,且本土化发展缓慢。

基于此,本研究以黄丹俞等(2021)研发的老年人媒介与信息素养评估框架为理论指导开发老年人数字素养自评量表(Self-Rating Digital Literacy Scale Among Older Adults)。具体而言,本研究拟根据该评估框架囊括的老年人数字素养能力组成及其具体标准来拟定自测题项并形成初始量表,然后让初始量表接受测量学检验并进一步修订,用实证研究数据进行模型拟合,验证理论评估框架的现实效度,以此开发出专门测量老年人数字素养的自评量表。

三、研究方法

1.研究对象

研究对象入组标准为:年龄在55岁以上,自愿参与研究,能充分理解量表条目所表达的含义,无精神疾患。被试的人口学信息如表1所示。

第一组被试(用于条目分析和探索性因子分析):于2021年9~10月通过数据公司和网络进行随机取样,招募北京地区55岁以上的老年被试。调查通过Qualtrics平台呈现问卷并收集数据。所有参与者在手机或平板上独立完成问卷,如有对题干不理解的地方可以询问调查员。完成数据采集后,调查员进行数据清洗,剔除所有题目选同一选项等作答不认真的样本。根据量表编制研究的规范,样本量需要达到量表题目数的5倍以上(Gorsuch,1997)。本组招募的被试用于分析初始量表(共35题)的测量学特性,需要至少175名以上的被试。本研究该阶段最终获得有效样本448人,其中男性176人,女性272人;年龄范围从59岁到76岁,平均年龄65.54±4.31岁,样本的合理性和代表性良好。

第二组被试(用于验证性因子分析,聚合效度、区别效度、效标效度、内部一致性信度和重测信度分析):于2022年8~9月通过线下和网络两种方式随机招募湖北和北京地区老年被试,線下招募的参与者完成纸质版问卷,网络招募的参与者采用和第一组被试同样的施测方式。该组被试用于进一步检验删除初始量表中质量不高题目后的老年人数字素养自评量表(共21题)的测量学特性,因此该阶段至少需要105名以上的被试。本研究该阶段最终获得有效样本181人,其中男性91人,女性90人;年龄范围从55岁到82岁,平均年龄64.98±6.31岁。为测量量表的重测信度,第二组被试中有46人在完成首次测验的两周后再次参与研究,填写量表。

2.量表编制

本研究以黄丹俞等(2021)构建的老年人媒介与信息素养评估框架为理论依据编制问卷,将该框架中的意识与知识、需求与获取、理解与评鉴、管理与应用、伦理与安全5个一级指标作为老年人数字素养自评量表预想的五因子构念。参考该评估框架中每一级指标下的具体能力构成及其能力标准描述,初步设计出35个题目。邀请5名老年心理学(主要研究老年学习认知发展和心理测量)及教育技术学(主要研究智慧教育)的教授和9名老年心理学方向的硕士和博士研究生(主要具备老年教育心理、老年认知发展、心理测量与教育评估等研究背景)对条目内容进行评价,将表述不清、存在歧义内容的条目进行调整,将较为抽象的表述附上事例以便于老年人理解。每个预想因子的内涵如表2所示。本量表采用李克特5点计分(1=非常不符合;2=比较不符合;3=一般;4=比较符合;5=非常符合),各条目得分之和为总分,总分越高数字素养越高。

构成初始量表后,还需要对初始量表进行测量学特性检验,包括各题项的区分度、难度,以及量表的信度(包括内部一致性信度和重测信度)和效度(效标关联效度和结构效度),并根据检验结果删减质量较差的题项,以此获得最终版的老年人数字素养自评量表。

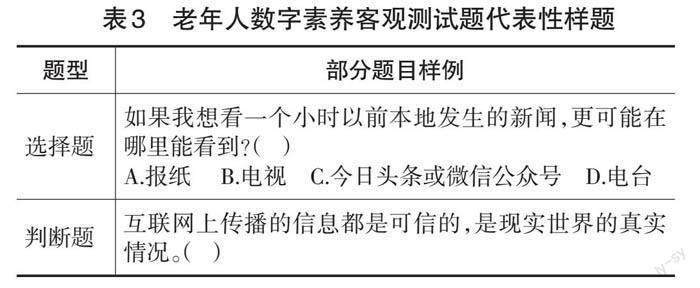

3.效标工具

效标通常是一种与测查内容相关的外在参照标准,较为客观。本研究采用老年人数字素养客观测试题作为效标工具,通过检验被试在量表中获得的测验分数和效度标准之间的相关程度来估算效标关联效度的高低。数字素养客观测试题共13题,部分题目来源于科技部《中国公民科学素质基准》测试题库及其考察基准点。老年心理学和教育技术学的专家参照老年人媒介与信息素养评估框架,选取可以考察框架中权重较高指标的题目,直接使用或修订编制成适用于老年人数字素养测试的客观题,其中单项选择题11题,判断题2题,答对一题计1分,总分为13分,样题如表3所示。各题项的鉴别指数从0.30到0.62,问卷平均得分率为0.70,表明该效标工具的区分度和难度适宜(戴海崎等,2011)。

4.统计方法

针对第一批样本,使用SPSS25.0对老年人数字素养的初始量表开展临界比率值、题总相关和探索性因子分析。

针对第二批样本,使用AMOS22.0对初始量表删减后题目进行验证性因子分析,计算各因子的组合信度、平均方差提取值AVE、AVE值平方根,进一步确定量表的结构,评估其聚合效度和区分效度。同时,使用SPSS25.0对量表的效标关联效度、内部一致性信度和重测信度进行检验。

四、研究结果

1.条目分析

将量表的总分由高到低排列,将排在前27%的作为高分组,排在后27%的作为低分组。对高低分两组的各题得分进行独立样本t检验。如果某题得分的组间差异显著则保留,不显著则删除。结果发现,所有条目的临界比率值在5.20到18.56之间,差异均具有统计学意义。采用皮尔逊积差相关考察各题项与总分的相关关系。如果某题得分与总分相关系数小于0.30则删除。结果发现,各题项得分与总分的相关系数在 0.31到0.78之间(p均<0.001)。因此,初始的35个题项在条目分析后均保留。

2.结构效度

(1)探索性因子分析

了解变量间的相关性是开展因子分析的前提,因此需先进行KMO系数和Bartlett球形度检验。通常KMO系数大于0.9且Bartlett球形度检验显著即代表样本适合进行探索性因子分析(吴峰等,2015)。在本研究中,老年人数字素养初始量表KMO值为0.96,Bartlett球形度检验值为10108.72,p<0.001,說明数据适合做探索性因子分析。

然后,运用主成分分析和最大方差法进行正交旋转,结合特征根与碎石图的情况进行因子提取。在探索性因子分析过程中,会根据相应的标准进行多轮的题项删除,删除标准(地丽热巴·克依木等,2010)如下:因子负荷值小于0.40;存在多重负荷,即有2个或者2个以上的因子负荷均大于0.40且负荷值之差小于0.20;共同度小于0.30;初始理论构念中的因子和实际因子分析后的因子存在严重偏差;条目数少于2个的因子。采取逐次删除的方式,共删除14个条目,最终保留21个条目,得到5个公因子,累计解释总方差的67.29%。因子1包括9个条目,由初始理论构念中的“管理与应用”和“伦理与安全”构成,将其命名为“安全管理与应用”;因子2包括5个条目,由初始理论构念中的“需求与获取”构成,沿用原有因子的命名;因子3包括3个条目,由初始理论构念中的“理解与评鉴”构成,沿用原有因子的命名;因子4包括2个条目,由初始理论构念中的“意识与知识”中的部分题目构成,将其命名为“数字学习意识”;因子5包括2个条目,由初始理论构念中的“意识与知识”中的部分题目构成,将其命名为“数字付费意识”。各条目的共同度在0.40到0.79之间。

(2)验证性因子分析

基于探索性因子分析的结果,使用第二组被试的数据对保留下的21题进行验证性因子分析,进一步衡量量表结构与构想之间的符合程度。结果显示,各条目在所属因子上的标准化因子负荷在0.66到0.90之间。各公因子之间的相关系数从0.30到0.93,其中“安全管理与应用”与“理解与评鉴”、“安全管理与应用”与“需求与获取”、“理解与评鉴”与“需求与获取”的相关系数分别为0.89、0.94、0.89,模型拟合较好:χ2/df=2.09,CFI=0.93,TLI=0.92,IFI=0.93,RMSEA=0.08。

由于“安全管理与应用”“理解与评鉴”和“需求与获取”三个公因子之间两两相关较高。根据前人研究经验(徐秀娟等,2013;Byrne,1998),若一阶因子之间相关性较高,则提示在它们之上存在一个更高阶的因子,需要根据它们共有特性再引入一个外源潜变量,即再提炼出一个公因子统领相关性较高的几个因子,形成二阶因子分析模型。因此,本研究进行二阶验证性因子分析,在“安全管理与应用”“理解与评鉴”和“需求与获取”之上引入一个外源潜变量“数字实践技能”,如图1所示。对此二阶因子模型进行检验,结果显示:各条目在所属因子上的标准化因子载荷在0.67到0.90之间,数值达标,且均显著。“数字实践能力”与“数字学习意识”、“数字实践能力”与“数字付费意识”、“数字学习意识”与“数字付费意识”之间的相关系数分别为0.68、0.49、0.30,模型拟合较好:χ2/df=2.07,CFI=0.93,TLI=0.92,IFI=0.93,RMSEA=0.08。具体题项内容及其因子载荷见表4。

(3)聚合效度

聚合效度体现量表因子下每个题目之间的关联性。它是指各因子下题目有效反映要考察内容的程度。聚合效度越高,代表测试项目反映它们共有特征的效果越好,说明测量变量间的一致性越大,题目与要考察内容的匹配性越好。聚合效度主要通过组合信度和AVE值两个指标来衡量,组合信度大于0.7,AVE大于0.5,代表聚合效度良好(吴明隆,2010,pp.227-228)。在本量表中,数字实践技能、数字学习意识、数字付费意识的AVE值分别为0.91、0.64、0.70,组合信度分别为0.96、0.78、0.82。同时,数字实践技能下的安全管理与应用、需求与获取、理解与评鉴3个维度的AVE值分别为0.58、0.65、0.72,组合信度分别为0.92、0.90、0.89。以上数据表明,老年人数字素养自评量表各维度的聚合效度良好。

(4)区别效度

区别效度是指量表中某个因子区别于其他因子的程度(吴明隆,2010,p.214)。一个因子的AVE值平方根大于这个因子与其他因子之间的相关系数即代表其区别效度良好。在本量表中,数字实践技能的AVE平方根为0.95,大于数字实践技能与数字学习意识、数字付费意识之间的相关系数;数字学习意识的AVE平方根为0.80,大于数字学习意识与数字实践技能、数字付费意识之间的相关系数;数字付费意识的AVE平方根为0.83,大于数字付费意识与数字实践技能、数字学习意识之间的相关系数。这说明老年人数字素养自评量表的三个因子的区别效度良好。

3.效标关联效度

老年人数字素养自评总得分、数字实践技能、数字学习意识、数字付费意识得分和数字素养客观测试题得分的描述性统计结果,以及数字素养自评量表与客观测试得分之间的相关系数如表5所示。结果显示,老年人数字素养自评总得分、数字实践技能、数字学习意识、数字付费意识得分与数字素养客观测试得分之间的相关系数均呈显著正相关。说明自我报告数字素养水平较高的老年人在实际的知识技能测验中也表现更好,量表的效标关联效度良好。

4.信度分析

信度是量表的稳定性和可靠性。本研究检验了量表的内部一致性信度和重测信度。内部一致性信度是指量表中各个题目间的一致性程度,通常使用克隆巴赫α系数为衡量指标。老年人数字素养自评总量表及其数字实践技能、数字学习意识和数字付费意识3个因子对应的克隆巴赫α系数分别为0.96、0.96、0.82和0.77。重测信度是指量表的稳定性,用同一批被试间隔一个月以内的两次测量分数的相关程度来衡量。在本研究中,被试在间隔两周的两次自评得分之间的皮尔逊积差相关系数为0.70(p<0.001),说明该量表跨时间的稳定性良好。综上所述,本量表具有很好的信度。

5.老年人数字素养总体情况及影响因素分析

将第一组和第二组被试合并分析老年人数字素养总体情况和影响因素。被试在总量表和各维度上的得分如图2所示。为了和5点计分相对应,使分数的含义更加明了,图2中的得分是用总分除以题目数得到的题目均分。根据李克特5点量表的赋分规则,对被试的数字素养进行如下判定:题均分<3分为数字素养不良,题均分=3分为数字素养中等,题均分>3分为数字素养良好(丁梦兰,2020;姚争等,2022),分数低于2分接近1分代表数字素养亟待加强,分数高于4分接近5分代表具备高数字素养水平。结果显示,老年人数字素养的整体水平及大部分子能力均超过3分,但没有超过4分,说明已超过中等水平,达到良好水平。其中数字學习意识得分最高,这表明老年人在认识数字素养差距并树立学习意识方面做得较好。得分最低且并未达到中等水平的是数字付费意识,说明老年人对数字付费服务的认识不足,他们不认同也不愿意花钱购买数字服务。

分别检验性别、学历、个人月收入、居住地点、居住方式和身体健康状况对老年人数字素养水平的影响。第一,使用独立样本t检验分析老年人数字素养的性别差异。结果发现,老年男性和女性在数字素养的自评总分及各维度得分(见图2)均不存在显著差异(p>0. 05)。

第二,使用单因素方差分析检验学历对老年人数字素养水平的影响。如表6所示,大专/本科及以上学历老年人的整体数字素养显著高于高中/中专学历(p<0. 05)和初中及以下学历的老年人(p<0. 001),高中/中专学历老年人的数字素养也显著高于初中及以下学历的老年人(p<0. 001)。在安全管理与应用、数字学习意识上,学历差异模式也是如此。在需求与获取、理解与评鉴上,初中及以下学历的老年人得分显著低于高中/中专和大专/本科及以上学历的老年人(p<0. 001),高中/中专和大专/本科及以上学历的老年人之间不存在显著差异(p>0. 05)。在数字付费意识上,大专/本科及以上学历的老年人表现出优势,他们的得分显著高于高中/中专学历(p<0. 05)和初中及以下学历的老年人(p<0. 001),但高中/中专学历和初中及以下学历的老年人之间不存在显著差异。

第三,使用单因素方差分析检验老年人个人月收入对其数字素养水平的影响。如表6所示,在理解与评鉴维度上,月收入小于2000元的老年人得分显著低于月收入在2000元到5000元之间的老年人(p<0. 05),也显著低于月收入高于5000元的老年人(p<0. 001);月收入在2000元到5000元之间的老年人和月收入高于5000元的老年人得分无显著差异。但数字素养整体及其他维度上都表现出月收入越高的老年人相应数字素养得分更高(p均小于0. 05)。

第四,使用独立样本t检验分析老年人数字素养的城乡差异。如表6所示,城市老年人在数字素养整体及其各子维度上的得分均显著高于乡镇老年人(p均小于0. 001)。

第五,使用单因素方差分析检验居住方式对老年人数字素养水平的影响。由于居住在养老机构和医院的样本较少,故没有纳入分析。如表6所示,仅与配偶同住的老年人整体数字素养表现更高,得分显著高于独居老年人(p<0. 05)和与子女同住的老年人(p<0. 05)。具体来看,独居老年人在需求与获取这个维度的表现最弱,显著低于仅与配偶同住(p<0. 01)和与子女同住的老年人(p<0. 05)。

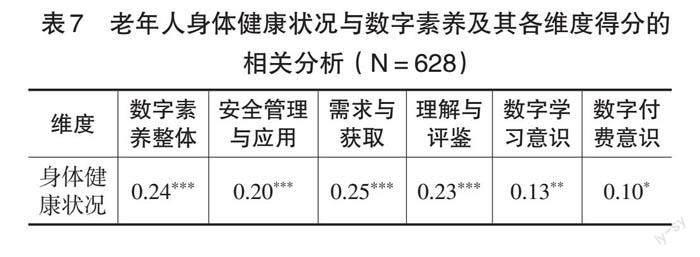

第六,使用皮尔逊积差相关分析老年人身体健康状况对其数字素养的预测作用。如表7所示,在数字素养整体及其各维度上都表现出老年人身体健康状况越好,数字素养水平越高的结果。也就是说,身体健康状况能正向预测老年人的数字素养。

五、讨论

1.老年人数字素养自评量表的内容特点

本研究以黄丹俞等(2021)构建的老年人媒介与信息素养评估框架为主要参考,编制了老年人数字素养自评量表。该量表涉及5部分内容:安全管理与应用,考察老年人是否能够安全合法地利用、分享和创建数字信息;理解与评鉴,考察老年人对数字信息的思考和甄别能力;需求与获取,考察老年人根据个人需求准确定位数字媒介功能以及检索数字信息的能力;数字学习意识,指老年人愿意为弥补或提高数字技能,坚持终身学习的态度并发起相应的行动;数字付费意识,指老年人在数字环境下树立了通过购买服务来解决问题或满足需求的意识。总体来说,该量表对老年人数字素养的测查较为全面,覆盖了从学到用多个环节中老年人适应数字化生活的态度、意识和技能(Blazic et al.,2020)。

为分析每部分内容下各题是否受到理论构念的支持,我们将基于实际数据获得的各题项因子分析载荷系数和各题在原评估框架中对应的指标权重(黄丹俞等,2021)进行比较,结果发现:与原评估框架中权重较大的指标(例如“意识与知识”下的终身学习意识和求助与购买服务意识、“理解与评鉴”下的信息鉴别与评价、“需求与获取”下的需求界定与表达、“伦理与安全”下的信息安全、“管理与应用”下的信息创建与知识创新等)相关的题目均被保留,体现了理论和实证结果的对应性。但也有差异之处,例如信息搜寻与检索在原评估框架中的权重不大,但在自评量表中,它对“需求与获取”的贡献力度较大。这表明,老年人在数字环境下的需求正在变高,除了正确选择、使用软件或工具外,还要学会自动检索,成为这些丰富数字信息的主人。

2.老年人数字素养自评量表的结构特点

本研究发现老年人数字素养在内部结构上是一个二阶三因子五维度模型。它包括“数字实践技能”“数字学习意识”和“数字付费意识”三个因子。其中“数字实践技能”又包括三个维度,分别是“安全管理与应用”“需求与获取”和“理解与评鉴”。该量表的二阶结构与理论假设不完全相同,但并没有完全否定原有评估框架的意义。因为本量表的考察内容与原框架基本吻合,只是模型拟合结果提醒内部结构层次需要调整。这为我们重新认识和理解老年人数字素养的不同能力维度提供了实证依据。虽然“安全管理与应用”“需求与获取”和“理解与评鉴”都有较好的聚合效度,但是三者之间两两显著相关。由此可见,数字实操技能的三个子维度彼此关联,可以互相带动。老年人掌握设备使用的技能也能深化他们对不同软件功能的理解,促进他们积累甄别评估数字媒介里各类信息的经验。

数字学习意识和数字付费意识原本隶属于理论假设中的“意识与知识”,但是探索性因子分析将其中的“数字学习意识”和“数字付费意识”分离,形成了两个独立的因子。主要原因可能是:首先,年轻一代的“数字原住民”(Prensky,2001)会自发地学习新技术,但老龄人群因缺少互联网的成长背景(朱晓雯,2021),且身体机能减弱或心理障碍等因素(Chou et al.,2013),并不一定都有终身学习意识,即使有也未必树立了数字学习观念。因此,学习环节对老年人发展数字素养非常关键,学习意识也理应成为老年人数字素养中的一个独立能力维度。其次,付费购买服务需要老年人付出金钱资源,与其他诸如学习、利用和评估数字信息等付出精力的维度存在差异。与老年人的访谈发现,老年人对非实体知识付费缺乏了解,认为只要付了网费就应该享受所有互联网资源。而且,从本研究后续的数字素养水平评估结果来看,老年人在数字学习意识和数字付费意识的表现水平并不一致,学习意识较好,付费意识非常薄弱。这些潜在原因促使数字学习意识和数字付费意识在老年人数字素养自评量表的结构层面被各自独立。

在量表的理论构念中,“伦理与安全”是一个独立维度,主要考察老年人是否能遵循伦理道德和法律法规来开展数字化活动并保障自己与他人的网络信息安全。探索性因子分析虽然保留了该维度下的部分题目,但它没能成为一个独立因子被提取出来,而是与“管理与应用”一起归属到一个新的维度。我们认为“伦理与安全”下被保留的三道题目与数字媒介的管理使用其实是一脉相承的,只是这些题目更进一步地突出了安全运用数字媒介的重要性。因此,我们认可了这个由理论假设中的两个不同维度共同组成的新因子,并命名为“安全管理与应用”。虽然“伦理与安全”在专家角度被单独置于数字素养的一个重要部分(黄丹俞等,2021;汪庆怡,2022),但实际在老年人数字素养中还不够典型和独立。原因可能在于本研究开发的问卷是自评量表,对伦理和安全的考察依附于数字媒介的使用情境。

总体来说,本研究开发的量表是首个基于评估框架編制的老年人数字素养自评量表,并经过了测量学检验,信效度良好,具有较强的理论和应用价值。第一,本量表基于理论框架指导的同时接受实证检验,揭示了老年人数字素养理论评估框架在实际情况中的适配性。检验结果发现,原评估框架的各维度在内容上较为全面,但在结构上存在一些差异需要调整。可见,本量表的开发联合了理论与实际,为人们重新认识老年人数字素养各维度之间的关系提供了方向。第二,本量表为后续研究提供了稳定有效的测量工具。虽然现有的从大型社会调查中选取部分题目测量数字素养(张萌萌等,2022)或用单题考察每个数字素养维度(罗强强等,2023)的测量方法也是可行的,但整体推广性不强,不同研究之间若选取题目不同则很难进行比较和对话。而本量表通过对完整开发过程的量化检验和模型拟合,区分度、信度和效度均被证明较好,可以成为稳定可靠的自评工具。第三,本量表对标老年人数字素养的能力组成标准,结构体系层次清晰,有利于更好地识别老年人数字素养的具体不足和改善方向。第四,本量表让被试根据自己的实际情况与题项描述内容的符合程度进行评分,具有较好的实用性与操作性;同时,在一定程度上减少了练习效应,有利于纵向的追踪研究。

3.老年人数字素养的总体水平与影响因素

本研究发现老年人自评数字素养水平尚可,总量表的各题平均得分为3.28分。具体到每个维度来看,数字学习意识的得分最高,为3.64分;数字付费意识得分最低,为2.57;其余维度均超过3分但没有达到4分,所以还存在较大提升空间。

学历和收入是衡量个体社会经济地位的重要指标。本研究发现,老年人数字素养水平会受学历背景的影响。从数字素养整体来看,三种学历背景老年人的得分两两之间均存在明显差异。大专/本科及以上学历的老年人数字水平最高,其次是高中/中专学历,初中及以下学历者最低。在安全管理与应用、数字学习意识这两个维度上,学历的影响也是如此。在需求与获取、理解与评鉴两个维度上,高中/中专学历是一个关键的分水岭,获得高中/中专学历和拥有大专/本科及以上学历的老年人在这两方面没有显著差异,但都显著优于初中及以下学历的老年人。在数字付费意识上,初中及以下和高中/中专学历的老年人之间没有显著差异,都比获得大专/本科及以上学历的老年人弱。值得关注的是,即使是这些受到高等教育的老年人,他们在数字付费意识上的平均得分也低于3分,没有达到中等水平。所以有必要挖掘老年人排斥付费的底层原因,增强付费服务的相关科普,帮助他们逐渐接纳数字知识付费。在老年人个人月收入对其数字素养的影响方面,本研究划分的三个月收入组间基本上都存在数字素养各维度上的差异。主要表现为老年人的月收入越高,安全管理与应用、需求与获取、数字学习意识和数字付费意识水平越高,这说明经济保障不足可能是导致老年人数字素养低下的重要原因。

本研究还发现居住地点和居住方式对老年人数字素养水平亦有影响。在居住地点上,城市老年人比乡镇老年人的数字素养水平更高,而且在每个维度上都有显著的优势。这可能是由于乡镇数字化发展较为滞后,互联网介入老年人生活的程度相对不高,这导致他们使用数字产品的经验欠缺,不利于数字素养的培养。在居住方式上,仅与配偶同住的老年人数字素养最高,与子女同住的老年人次之,独居老年人数字素养水平最低。这表明独居对老年人数字素养的发展不利,但也不必放大子女的作用,因为仅与配偶同住的老年人数字素养更好。原因可能在于子女虽然可以帮助老年人解决一些数字产品使用方面的问题,但子女可能因为工作忙碌,选择代替父母操作,而非耐心讲解引导,剥夺了老年人学思并行的过程。与配偶同住则提供了和同龄人交流学习、探索、分享的机会,这反而对他们提高数字素养大有裨益。而独居老年人缺少直接的家庭成员支持,不利于他们接收新知识和解决数字产品的使用问题。另外,本研究因为收集的样本中居住在养老机构的老年人人数太少,没有纳入差异性比较分析,未来有必要探析处于机构养老状态的老年人的数字素养水平。

除此之外,本研究还发现身体健康状况可以正向预测数字素养。原因可能在于:身体健康状况不佳的老年人没有充足的体力与精力去学习和发展数字素养。但本研究關于老年人身体健康状况和数字素养关系的分析仅是相关分析,这二者之间很有可能是互相影响和互为因果的,还有待进一步验证。

六、结语

在信息技术时代,准确评估老年人的数字素养水平可以帮助老年群体提高社会适应力,进而唤醒老龄人口的潜能,促进社会的可持续发展。本研究结合理论框架和实证验证,开发了专门针对老年群体的数字素养自评量表。该量表考察内容全面、结构清晰、信效度良好,是一个可靠的老年人数字素养自评测量工具。同时,本研究利用该自评量表评估了老年人的数字素养,发现当前老年人的数字素养已超过中等水平,但在数字付费意识方面较为薄弱。本研究还发现老年人学历、月收入、居住地点、居住方式和身体健康状况都会对其数字素养产生影响。未来有必要收集我国不同地区以及国外的样本检验其信效度,并确定相应人群的常模,进一步推广老年人数字素养自评量表,强化其自测的效用,帮助老年人及时了解自己的数字素养水平。

参考文献:

[1]戴海崎,张锋,陈雪枫(2011).心理与教育测量[M].广州:暨南大学出版社:86-88.

[2]地丽热巴·克依木,赵宏,安哲锋(2010).远程学习者自主学习能力自评量表的结构分析与编制[J].现代远程教育研究,(3):43-47.

[3]丁梦兰(2020).政府数字化转型背景下公务员数字素养指标体系构建和现状研究[D].杭州:浙江大学:60-61.

[4]杜鹏,韩文婷(2021).互联网与老年生活:挑战与机遇[J].人口研究,45(3):3-16.

[5]黄丹俞,邱子清(2021).数字环境下老年人媒介与信息素养评估框架构建[J].图书馆论坛,41(8):96-107.

[6]李晓静,陈哲,夏显力(2022).数字素养对农户创业行为的影响——基于空间杜宾模型的分析[J].中南财经政法大学学报,(1):123-134.

[7]李晓静,胡柔嘉(2020).我国中小学生数字技能测评框架构建与证实[J].中国电化教育,(7):112-118.

[8]罗强强,郑莉娟,郭文山等(2023).“银发族”的数字化生存:数字素养对老年人数字获得感的影响机制[J].图书馆论坛,43(5):130-139.

[9]罗艺杰(2018).国内外老年人的数字素养教育模式研究[J].图书馆学刊,40(5):20-26.

[10]门泽宽(2021).接入、深入、融入:试论后疫情时代老年群体的数字化生存[J].新媒体研究,7(15):67-70.

[11]彭波,张权(2020).中国互联网治理模式的形成及嬗变(1994—2019)[J].新闻与传播研究,27(8):44-65,127.

[12]宋全成,崔瑞宁(2013).人口高速老龄化的理论应对——从健康老龄化到积极老龄化[J].山东社会科学,(4):36-41.

[13]汪庆怡(2022).从欧盟数字素养框架(DigComp2.2)论全民数字素养的提升[J].图书馆杂志,42(3):97-106.

[14]王红云,张铁玲,高维杰等(2022).基于全球媒介与信息素养框架构建老年人新媒介素养评估指标[J].护理学杂志,37(10):96-100.

[15]吴峰,王辞晓,李杰(2015).非约束条件下成人在线学习动机量表编制[J].现代远程教育研究,(4):60-65.

[16]吴明隆(2010).结构方程模型AMOS的操作与应用(第2版)[M].重庆:重庆大学出版社.

[17]徐秀娟,倪进东,王效军(2013).基于二阶验证性因子分析的SF-36量表结构效度的分析[J].中国卫生统计,30(6):846-848.

[18]姚争,宋红岩(2022).中国公众数字素养评估指标体系的开发与测量——以传媒类大学生为考察对象[J].中国广播电视学刊,(8):26-31.

[19]张大伟,谢兴政(2022).农村中老年人提升新媒介素养的“关系”路径研究[J].新闻大学,(8):1-16,121.

[20]张萌萌,金兼斌(2022).我国民众数字素养的分布特征——基于CGSS的一项实证研究[J].青年记者,(22):17-21.

[21]马帅,陈真真,高璐璐(2023).我国农村居民数字素养量表的开发与验证[J/OL].2023-03-11].http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.g2.20230217.1114.004.html.

[22]中央網络安全和信息化委员会办公室(2021).提升全民数字素养与技能行动纲要[EB/OL].[2021-11-05].http://www.cac.gov.cn/2021-11/05/c_1637708867754305.htm.

[23]中华人民共和国国家互联网信息办公室(2021).第47次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].[2022-02-03].http://www.cac.gov.cn/2021-02/03/c_1613923423079314.htm.

[24]朱晓雯(2021).老龄人群参与移动学习:接纳机制、层级差异及政策启示[J].中国成人教育,(17):19-23.

[25]Akçayır, M., Dündar, H., & Akçayır, G. (2016). What Makes You a Digital Native? Is It Enough to Be Born After 1980? [J]. Computers in Human Behavior, (60):435-440.

[26]Blazic, B. J., & Blazic, A. J. (2020). Overcoming the Digital Divide with a Modern Approach to Learning Digital Skills for the Elderly Adults[J]. Education and Information Technologies, 25(1):259-279.

[27]Byrne, B. M. (1998). Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic Concepts, Applications, and Programming[M]. New York: Lawrence Erlbaum Associates Publishers:31-33.

[28]Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with Eight Proficiency Levels and Examples of Use[EB/OL]. [2020-06-15]. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf.

[29]Cetindamar, D., Abedin, B., & Shirahada, K. (2021). The Role of Employees in Digital Transformation: A Preliminary Study on How Employees’Digital Literacy Impacts Use of Digital Technologies[J]. IEEE Transactions on Engineering Management. DOI: 10.1109/TEM.2021.3087724.

[30]Chou, W. H., Lai, Y. T., & Liu, K. H. (2013). User Requirements of Social Media for the Elderly: A Case Study in Taiwan[J]. Behavior and Information Technology, 32(9):920-937.

[31]Gilster, P. (1997). Digital Literacy[M]. New York: John Wiley & Sons Inc:1-31.

[32]Gorsuch, R. L. (1997). Exploratory Factor Analysis: Its Role in Item Analysis[J]. Journal of Personality Assessment, 68(3):532-560.

[33]International Federation of Library Associations and Institutions (2018). IFLA Statement on Digital Literacy[EB/OL]. [2022-03-08]. http://digitalfuturesoer3.pbworks.com/w/file/fetch/

51851938/Briefingpaper.pdf.

[34]Mannheim, I., Schwartz, E., & Xi, W. et al. (2019). Inclusion of Older Adults in the Research and Design of Digital Technology[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(19):3718.

[35]Norman, C. D., & Skinner, H. A. (2006). eHEALS: The eHealth Literacy Scale[J]. Journal of Medical Internet Research, 8(4):e27.

[36]Oh, S. S., Kim, K. A., & Kim, M. et al. (2021). Measurement of Digital Literacy among Older Adults: Systematic Review[J]. Journal of Medical Internet Research, 23(3):e28211.

[37]Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 2: Do They Really Think Differently? [J]. On the Horizon, 9(6):1-6.

[38]Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu[EB/OL]. [2020-06-15]. https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/pdf_

digcomedu_a4_final.pdf.

[39]Roque, N. A., & Boot, W. R. (2018). A New Tool for Assessing Mobile Device Proficiency in Older Adults: The Mobile Device Proficiency Questionnaire[J]. Journal of Applied Gerontology, 37(2):131-156.

收稿日期 2023-03-25 責任编辑 汪燕

Development and Application of Self-Rating Digital Literacy Measurement for Older Adults

WU Jingxuan, ZHAO Heng, FAN Zhiyu, PENG Huamao, YIN Shufei

Abstract: Assessing the digital literacy of older adults accurately can enhance their social adaptability, awaken the potential of the aging population in order to promote the sustainable development of our society. However, existing measurements of citizen’s digital literacy are often based on large-scale social surveys, neglecting the heterogeneity of the population. To develop a self-rating scale specifically tailored to the older adults’ development of digital literacy, validated by educational assessment and psychometric properties, can help precisely understand the developmental levels and improvement directions of older adults in different dimensions of digital literacy. Based on the framework of media and information literacy for older adults, the self-rating scale for digital literacy of older adults is structured as a second-order, three-factor and five-dimension model. It includes three factors: skills in digital practice, awareness of learning digital skills and awareness of paying for digital services. Skills in digital practice comprises three dimensions: “security management and application”, “need and access” and “comprehension and criticism”. The scale demonstrates good reliability and validity by testing. This self-rating scale is used to assess the digital literacy levels of older adults and the influencing factors. The results reveal that although the overall digital literacy of older adults exceeds the moderate level, there is a weakness in awareness of paying for digital services. Older adults with lower educational attainment, lower income and residing in rural areas exhibit lower digital literacy levels. Those living only with their spouses tend to have higher digital literacy levels. Moreover, older adults with better physical health exhibit higher levels of digital literacy.

Keywords: Digital Literacy; Older Adults; Skills in Digital Practice; Awareness of Learning Digital Skills; Awareness of Paying for Digital Service