经典名方当归四逆汤的文献考证及临床应用分析

2023-12-25张培彤常瑞婷

张 铮,张培彤,常瑞婷,罗 钺

1. 中国中医科学院广安门医院,北京 100053

2. 北京中医药大学,北京 100029

经典名方当归四逆汤(Danggui Sini Decoction,DSD)首载于东汉时期张仲景所著《伤寒论》[1],由当归、桂枝、芍药、细辛、通草、大枣和甘草7 味药组成,具有养血散寒、温经通脉的功效。DSD 是治疗血虚寒厥的经典名方,被纳入2018 年国家中医药管理局颁布的《古代经典名方目录(第一批)》[2]。经典名方是中医方剂学的精华,因其配伍精妙、疗效显著,为历代医家广泛应用。因此梳理经典名方的历代发展脉络,正本清源,考证其古籍记载的方药关键信息及现代临床应用,是中医药传承创新发展的必经之路。

DSD 临床应用广泛,目前其现代研究多集中在临床观察[3-5]、基础实验研究[6-7]、方证研究[8]、物质基准和量值传递规律分析[9-10]及预测分析的质量标志物[11],缺乏对古籍中记载的方药组成、药物基原、剂量、炮制、煎服法及主治功效等关键信息的详细考证。故本文以《古代经典名方关键信息考证原则》[2]为参考,梳理和分析DSD 相关的古今文献,为DSD的复方制剂研发和临床应用提供可靠的依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源

古籍文献条目来源于中医古籍数据库(中华医典第5 版、爱如生典海数据库),以“当归四逆汤”“仲景当归四逆汤”为检索词进行全文检索,获取相关古籍数据,并查阅古籍原文进行内容审校。现代中文临床文献以“当归四逆汤”“仲景当归四逆汤”为主题词,在中国知网中进行文献检索;英文文献以“Danggui Sini Tang”“Danggui Sini Decoction”“Zhongjing Danggui Sini Tang”“Zhongjing Danggui Sini Decoction”为关键词,检索时间均为自建库起至2023 年6 月30 日。

1.2 数据采集

1.2.1 纳入标准 古籍文献:(1)1911 年以前的中医古籍;(2)古籍中明确记载DSD 的药物组成、剂量、炮制、煎服方法、主治病证等;(3)药物组成与《伤寒论》记载的DSD 相同;(4)相同古籍不同版本,以成书较早者为准。现代文献:(1)文献类型为学术期刊或硕博论文;(2)本方治疗各种病证的临床研究文献,且研究资料完整,如有多诊案例,则纳入收效显著的诊疗数据。

1.2.2 排除标准 古籍文献:(1)仅有方名,无组成、剂量等其他完整信息者;(2)方名相同,但组成、功效完全不同,即同名异方;现代文献:(1)理论探讨、综述、动物实验类文献及本方作为对照组的临床研究;(2)重复发表文献,选取发表时间最早者。

1.3 数据规范

古籍文献:(1)将古籍记载的DSD 相关条文信息录入Excel 表中,对原条文信息不进行更改;(2)录入信息包括书名、朝代、作者、主治病证、方剂组成、药物用量、炮制方法、煎服法等;(3)文献记载内容与《伤寒论》或其相关论著中DSD 药物组成、剂量、功效完全一致,默认为《伤寒论》中DSD的原文转载,此条文不做单独数据分析。现代文献:录入DSD 的方药组成、主治疾病等关键信息。

2 结果与分析

以“当归四逆汤”为检索词在中医古籍数据库中检索出古籍条目1146 条,经筛选后,获得有效条目432 条,共涉及古籍文献152 部,涵盖伤寒、金匮、温病、综合医书、外科、妇科、儿科、医论医案等。进一步删减掉与《伤寒论》中DSD 内容相同的原文转引,共得到详细描述DSD 组成、剂量、炮制、主治功效等内容的有效条目53 条,涉及中医古籍50 部,包括汉代古籍2 部、唐代1 部、宋代3部、元代6 部、明代18 部、清代20 部。

2.1 方剂来源

DSD 出自东汉张仲景编撰的中医古籍《伤寒论》,具有养血散寒、温经通脉的功效,在《伤寒论·辨厥阴病脉证并治第十二》中记载其主治为“手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之”,又在《伤寒论·辨不可下病脉证并治第二十》中记载“下利脉大者,虚也,以强下之故也。设脉浮革,因尔肠鸣者,属当归四逆汤”,可见其主要治疗血虚寒厥证,症见手足厥冷、脉沉细,或兼见下利肠鸣、脉浮革等。在《金匮玉函经》[12]中也描述了DSD 相关信息,其组成、炮制、主治功效等与《伤寒论》中基本相同,仅细辛的剂量略有不同,且《伤寒论》与《金匮玉函经》同为张仲景所作,故《金匮玉函经》中的DSD在此不单独分析。《卫生宝鉴》[13]、《验方新编》[14]等将其称为仲景DSD,而清代古籍《张氏医通》[15]则认为本方由《伤寒论》桂枝汤加减化裁而来,即桂枝汤去生姜,加当归3 钱,细辛、通草各1 钱。

2.2 组成

《伤寒论》中记录的DSD 由当归、桂枝、芍药、细辛、通草、大枣和甘草7 味组成,后世医家对桂枝、芍药和通草的药物名称记载略有不同。唐代孙思邈著《千金翼方》[16]选取桂心代替桂枝,宋代赵佶敕编《圣济总录》[17]、元代王好古著《阴证略例》[18]、明代程玠著《松厓医经》[19]仅以“桂”代替。明代徐用诚著《玉机微义》[20]、万密斋著《万氏家传保命歌括》[21]、陈修园著《医学实在易》[22]等指明芍药为白芍。宋代庞安时著《伤寒总病论》[23]、赵佶敕编《圣济总录》[17]、明代吴正伦著《脉症治方》[24]等以木通取代通草。清代陈修圆著《伤寒论浅注》转引《伤寒论》中DSD 原文,按语部分载“通草按即今之木通是也。今之通草名通脱木,不堪用”[25],可知仲景时代的通草实为现今的木通。由此可见,关于DSD 药物组成,后世医籍与《伤寒论》中的记载基本相同。

2.3 药物基原

经考证,DSD 中当归[26]、大枣[27]、甘草[28]的历代主流药物基原与《中国药典》2020 年版[29]记载一致,提示此方中当归、大枣、甘草分别应选用伞形科植物当归Angelicasinensis(Oliv.) Diels 的干燥根、鼠李科植物枣ZiziphusjujubaMill.的干燥成熟果实、豆科植物甘草GlycyrrhizauralensisFisch.的干燥根和根茎。以上药材基原已确定无异议,现对仍存争议的桂枝、细辛、芍药、通草(今木通)进行论证。

2.3.1 桂枝 桂类药材始载于《神农本草经》,包括偏重养生的箘桂和偏重疗疾的牡桂2 种。至唐代桂枝之名才出现,以牡桂中气味较浓烈的嫩枝皮入药为佳,苏敬《新修本草》记载:“其牡桂,嫩枝皮,名为肉桂,亦名桂枝”[30],可见唐代以前肉桂、桂枝作为同种药物并未区分。北宋时期开始规范桂类药材药名,林亿等校对《伤寒论》《金匮玉函经》等经典中医古籍时,统一桂类药材名称为桂枝。金元医家根据药物气味薄厚和功效主治的不同,将桂枝和肉桂分为用药部位不同的2 类。明清以后延续至今定义桂枝为桂的嫩枝入药和肉桂为干皮入药,历经几百年的临床检验,其安全性和有效性为医家所认可[31]。《伤寒论》中DSD 原方主要用于治疗血虚寒厥,其功效除需温阳,更需要养血通脉。肉桂虽可温补阳气,但更侧重温补中下焦、引火归元,其功效守而不走;桂枝温阳功效虽不及肉桂,其作用走而不守,长于温通经脉,可通达阳气至四肢末端[32]。故从尊重历史发展和方义功效的角度,建议方中选用桂枝更为合适。据《中国药典》2020 年版收录的药物基原信息, 桂枝应为樟科植物肉桂CinnamomumcassiaPresl 干燥嫩枝。

2.3.2 细辛 根据药物产地的不同,细辛可分为北细辛、汉城细辛、华细辛3 类。西汉《范子计然》描述:“细辛出华阴,色白者善”,此后历代本草著作大多记载“华州”“华阴”等地所产细辛质量最佳,这些地方即为今陕西华阴市一带,为华细辛的主要产地。明清时期,本草学家认可辽东地区的细辛品质优良,如《药品化义》中“取辽产者佳”[33]、《本经逢原》“产华阴及辽东者良”[34]。民国以后则明确细辛以辽产为最佳,《中国药典》1963 年版记载辽宁、吉林、黑龙江等为野生细辛的主产地。目前药材市场基本不再售卖华细辛,细辛种植品种为北细辛,主要产区集中在辽宁、吉林等地[35]。至于细辛的药用部位,古代本草明确记载根部入药,《名医别录》述其宜“二月、八月采根”[36],《本草备要》强调“拣去双叶者用”[37]。近现代以来由于细辛资源短缺,一度以细辛全草入药,《中国药典》1963 年版记载“干燥带根全草”为细辛的药用部位,直至《中国药典》2005 年版恢复细辛的入药部位为根及根茎,并沿用至今。张翠英等[38]采用高效液相色谱-二级管阵列检测器测定3 种细辛不同部位中马兜铃酸及其衍生物的含量,检测结果显示细辛的根及根茎中仅分布极微量的马兜铃酸I,远低于细辛果和叶中马兜铃酸I 的含量。因此,为保证临床疗效与用药安全, 方中细辛应选北细辛Asarum heterotropoidesFr. Schmidt var.mandshuricum(Maxim.) Kitag.的干燥根及根茎。

2.3.3 芍药 芍药入药首载于《五十二病方》,《神农本草经》详细记载了芍药的主治功效,其后本草著作多以此为借鉴。魏晋南北朝时期《本草经集注》最早将芍药分为赤、白2 种,仅描述药材的产地、性状差异。直至宋代刘翰著《开元本草》,才根据功效的不同将赤、白芍进行划分,“赤者利小便,下气;白者止痛散血”[39]。明代《本草蒙筌》认为赤芍主火盛眼疼要药,能泻能散,宜生用,白芍为血虚腹痛的捷方,能补能收,最宜酒炒[40]。现代药理学亦表明白芍在补血、抗炎、解痉镇痛等方面作用优于赤芍[41]。鉴于DSD 功效以养血补血为主,与白芍擅“补”的特性和药理作用相吻合,因此方中选白芍代替芍药更为合适。即《中国药典》2020 年版收录的毛茛科植物芍药PaeonialactifloraPall 的干燥根,除去头尾和细根,置于沸水中煮后除去外皮或去皮后再煮,晒干。

2.3.4 通草(今木通) 《神农本草经》首次记载通草之名:“通草,味辛平,主去恶虫,除脾胃寒热,通利九窍血脉关节,令人不忘,一名附支,生山谷。”描述了通草的性味功效和生长环境,“附支”表明通草是一种藤蔓类植物[42]。自唐代甄权著《药性论》[43]首次记载木通:“木通。臣,微寒,一名王翁万年。主治五淋,利小便,开关格”起,通草与木通的品种名称逐渐混淆。兰晓燕等[44]整理唐以前本草古籍对通草形态特征为藤茎、功效主治等描述,并与《中国植物志》中记录的植物形态进行比对,最终推测仲景所著《伤寒论》中所用的通草为木通科植物木通Akebiaquinate(Thunb.) Decne.。据考证历代本草著作,湖北资丘、江西等地产木通最优,药用部位为藤茎。

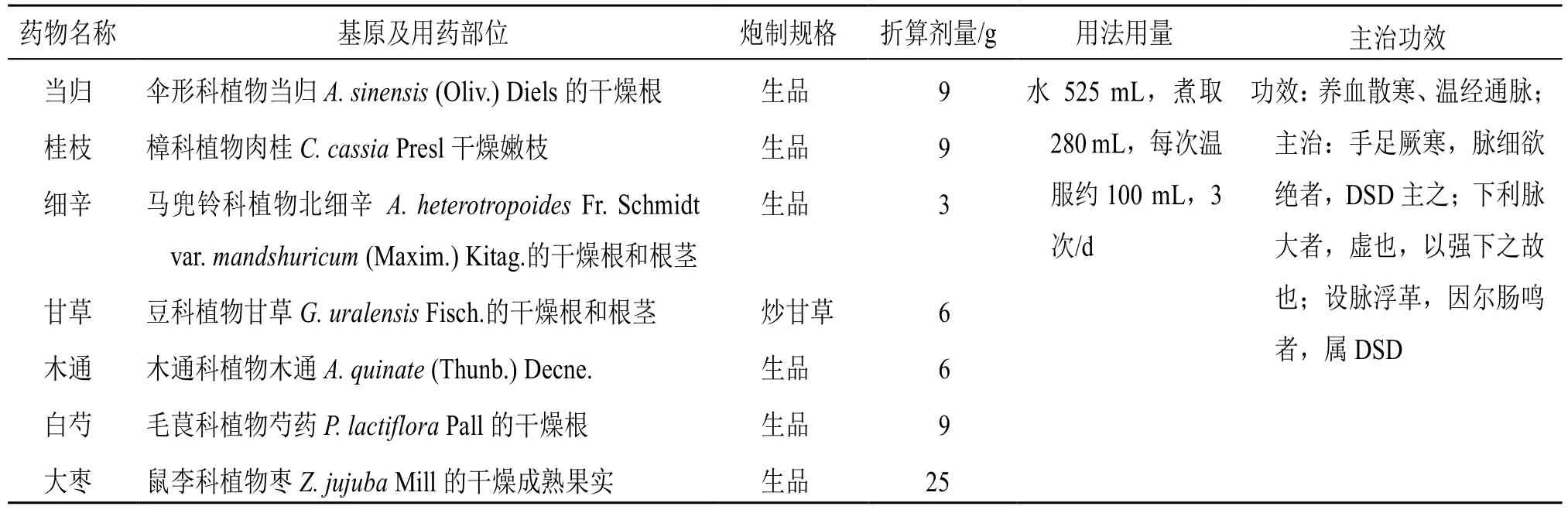

综上,建议方中桂枝基原为樟科植物肉桂的干燥嫩枝、细辛为马兜铃科植物北细辛的干燥根及根茎、芍药为毛茛科植物芍药的干燥根、通草为木通科植物木通的干燥藤茎、当归为伞形科植物当归的干燥根、大枣为鼠李科植物枣的干燥成熟果实、甘草为豆科植物甘草的干燥根和根茎。

2.4 剂量

近代医家张炳厚称:“中药不传之秘在于用量”,方剂内中药的用量配伍对于疗效显著与否至关重要。现统计历代古籍中DSD 的药物剂量及出现的频次(表1)。历代医家以“钱”作为当归的主要计量单位,药物剂量为3 钱出现的频次最高,占总比例约32.1%;桂枝的主要计量单位为钱,剂量3 钱出现的频次最高,占比约30.2%;细辛主要计量单位为钱,剂量1 钱出现的频次最高,占比24.5%;甘草主要计量单位为钱,剂量2 钱出现的频次最高,占比约28.3%;通草的主要计量单位为钱,剂量2钱出现的频次最高,占比约26.4%;芍药的主要计量单位为钱,剂量3 钱出现的频次最高,占比约34.0%;大枣的主要计量单位为枚,3 枚出现的频次最高,占比约26.4%。

表1 DSD 药物剂量及出现频次的情况Table 1 Dosage and frequency of DSD

由此可见,DSD 在后世流传过程中,与《伤寒论》原方药物的剂量“当归三两,桂枝三两(去皮),细辛三两,炙甘草二两,通草二两,芍药三两,大枣二十五枚(擘,一法十二枚)”存在一定的差异。若以“遵从经典”的原则考证经典名方的剂量,应以《伤寒论》原著剂量为参考,原方药物多以“两”为质量单位。不同研究者关于东汉时期“两”的考证结果不一,吴承洛[45]对古代货币进行实物考证,得出东汉时期1 两等于13.92 g;丘光明[46]实测东汉出土文物权器的质量,推证东汉1 斤约为220 g,1两约等于13.75 g;而国家中医药管理局颁布的《古代经典名方关键信息表(25 首方剂)》将1 两换算为13.80 g,综上考证信息以1 两折合13.80 g 为标准。将原方折算为当归41.40 g、桂枝41.40 g、细辛41.40 g、炙甘草27.60 g、通草27.60 g、芍药41.40 g、大枣25 枚,剂量远超《中国药典》2020 年版的规范用量。故考证经典名方DSD 的药物剂量遵从经典的同时,应考虑到方剂演变过程中度量和汤剂煎煮次数发生改变,明清时期DSD 的剂量多由“两”变为“钱”,中药煎煮次数为2 煎也逐渐增多,有利于提高有效成分的煎出率[47-48],明代李时珍在《本草纲目》有:“古之一两,今用一钱可也”之说,不仅对同时代医家常用药物剂量进行总结,也为后世医家应用经方提供一定的标准。参照此标准将汉代1 两折算为明清1 钱(约为3 g),换算为当归9 g、桂枝9 g、白芍9 g、甘草6 g、木通6 g,符合现代常用剂量和《中国药典》2020 年版的剂量范围[29],同时增加煎煮次数为2 煎,保证了药效。

方中换算剂量存在较大疑义的包括细辛和大枣。《伤寒论》原方记载的细辛3 两折算为明清的3钱,按此换算后的药物剂量约为9 g,超出《中国药典》2020 年版规定的1~3 g。宋代以前的本草著作均记载细辛无毒,至南宋陈承的《本草别说》中最早论及细辛的毒性“细辛若单用末,不可过半钱匕,多即气闷塞不通者死”[49]。明代李时珍沿袭《本草别说》中细辛药用毒性的观点,自此“细辛不过钱”的用药限制指导临床应用[50]。目前细辛的药物基原为马兜铃科植物北细辛的干燥根和根茎,研究表明细辛根中提取的部分菲衍生物对人肾近曲小管上皮HK-2 细胞存在细胞毒性,表明该药物仍存在肾毒性作用[51]。聂安政等[52]检索到诸多细辛过量致中毒的临床报道,总结出细辛入汤剂不宜超过6 g,以防引发不良反应。为保证临床中细辛的安全应用,结合表2 统计得到的细辛高频剂量为1 钱,推算出细辛的推荐剂量为3 g,符合《中国药典》2020 年版规定细辛的安全用药范围。

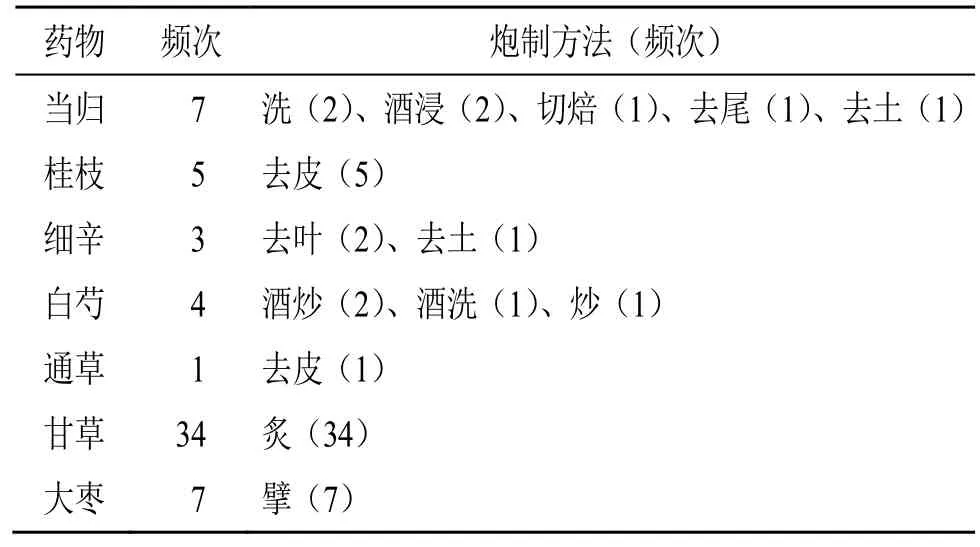

表2 DSD 中药物的炮制情况Table 2 Preparing process of Chinese herbal in DSD

方中大枣的计量单位为枚,柯雪帆等[53]测得12枚未知产地的大枣质量为30 g;仝小林等[54]测量河北大枣30 枚质量为120 g;丁沛等[55]实测仲景行医地南阳当地大枣的质量,测得36 枚大枣质量为126 g,3 者测得数据差异较大。大枣的质量受产地、品种、大小、性状等因素的影响而存在差异,其精确的标准质量难以测量。不同时代枣的大小亦有不同,故选用距仲景时代较近的著作进行考证,梁代陶弘景著《本草经集注》[56]称:“枣有大小,以三枚准一两”,唐代孙思邈《备急千金要方》亦有此说法,再经“古之一两,今用一钱”的标准折算,故大枣25枚为25 g。

综上,DSD 中药物推荐剂量为当归9 g、桂枝9 g、细辛3 g、甘草6 g、木通6 g、白芍9 g、大枣25 g。

2.5 炮制和煎服法分析

DSD 原方药物的具体炮制情况见表2,甘草炮制的频次最多为34 次,其次为当归7 次和大枣7次,通草(今木通)炮制的次数最少为1 次。甘草的炮制方法在仲景原方仅记载为炙,并未提及炙的具体方法及辅料。赵佳琛等[28]对经典名方中甘草炮制方法进行考证,发现蜜作为炮制辅料始于唐代,李时珍《本草纲目》称历代方书皆用长流水蘸炙作为甘草的炮制方法,故建议唐以前的炙甘草可参照“炒甘草”进行炮制。《伤寒论》原方中未明确记载当归的炮制方法,历代医籍多数同《伤寒论》原文未记载当归的炮制方法,少数记载当归炮制频次中,洗为2 次、酒浸为2 次、切焙为1 次、去尾为1 次、去土为1 次。当归以“酒”为辅料炮制最早见于南北朝《雷公炮炙论》,可见仲景时代并无酒当归入药。马燕等[57]研究发现当归经酒炙后当归多糖含量较生品升高,其活血祛瘀、通经止痛的功效增强。治疗血虚寒厥以补血为要,故宜选取当归生用。大枣在《伤寒论》中炮制方法为“擘”,“擘”在历代医籍中共出现7 次。擘的方法在仲景的《金匮玉函经》中言“大枣擘去核”[12],晋葛洪《肘后备急方》有“去核”的说法[58],此后去核为大枣净制的主流方法,《中国药典》2020 年版载大枣生品“用时破开或去核”。通过净制掰开去核,除去大枣表面杂质及非药用部位,暴露大枣内的有效成分,有利于药用成分的析出,故本方中大枣应参照《中国药典》2020年版中生品净制入药。《伤寒论》原方载桂枝“去皮”,少数医籍遵照《伤寒论》原文言“去皮”,多数医籍并未提出桂枝需“去皮”。现今桂枝用以生用或清炒,《中国药典》2020 年版中其生品的炮制方法为“除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥”,考证地方炮制规范及《全国中药炮制规范》中均无桂枝净制去皮记载,故本方中桂枝宜用生品净制入药,无需去皮。原方对白芍无炮制的具体要求,历代医籍记载白芍的炮制方法包括酒炒(2 次)、酒洗(1 次)、炒(1 次),与现今酒白芍、炒白芍制法相近。研究发现白芍经清炒或酒炒后芍药苷含量降低,白芍总糖含量增加,但尚未发现这些化学成分的改变对药效的确切影响[59]。鉴于此,建议遵循原方本义选用白芍生品入药。细辛、通草(今木通)在原方中未见炮制方法的描述,《中国药典》2020 年版记载二者仅有生品净制的炮制方法,故本方中应选用生品入药。

《伤寒论》中记载的DSD 的煎服法为“以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。”对古籍中DSD 药物煎法的记录进行统计,筛选出频次≥2次的煎法,除外“水煎服”未记载详细煎水量,“以水8 升,煮取3 升”出现频次最高为7 次,其次为“水1 盏半,煎至8 分”和“水2 钟,煎至1 钟”频次均为3 次。赵晓军[60]考证发现汉代1 升为200 mL,“以水8 升,煮取3 升”即加水1600 mL,煮取600 mL。“盏”“钟”2 种容量单位在煎法中出现见于宋代以后,苑祯等[61]梳理宋代医籍推证宋1 盏约合今350 mL,“水1 盏半,煎至8 分”即加水525 mL,煎取280 mL。由上文DSD 推荐药物剂量,参考《中药汤剂煎煮规范》[62]中推荐煎药加水量为饮片质量的7~12 倍,认为“加水525 mL,煎取280 mL”更符合临床实际需要。《伤寒论》中记载DSD服法为“日三服”,历代医籍记载稍有不同,其中“日3 服”出现频次最多为8 次,故选取“日3 服”为服药法。

综上,建议DSD 中各药材的炮制方法为甘草炙炒,当归、芍药、桂枝、细辛、木通、大枣生品净制,煎服方法为以水525 mL 煎取280 mL,日3 服。

2.6 DSD 主治病证分析

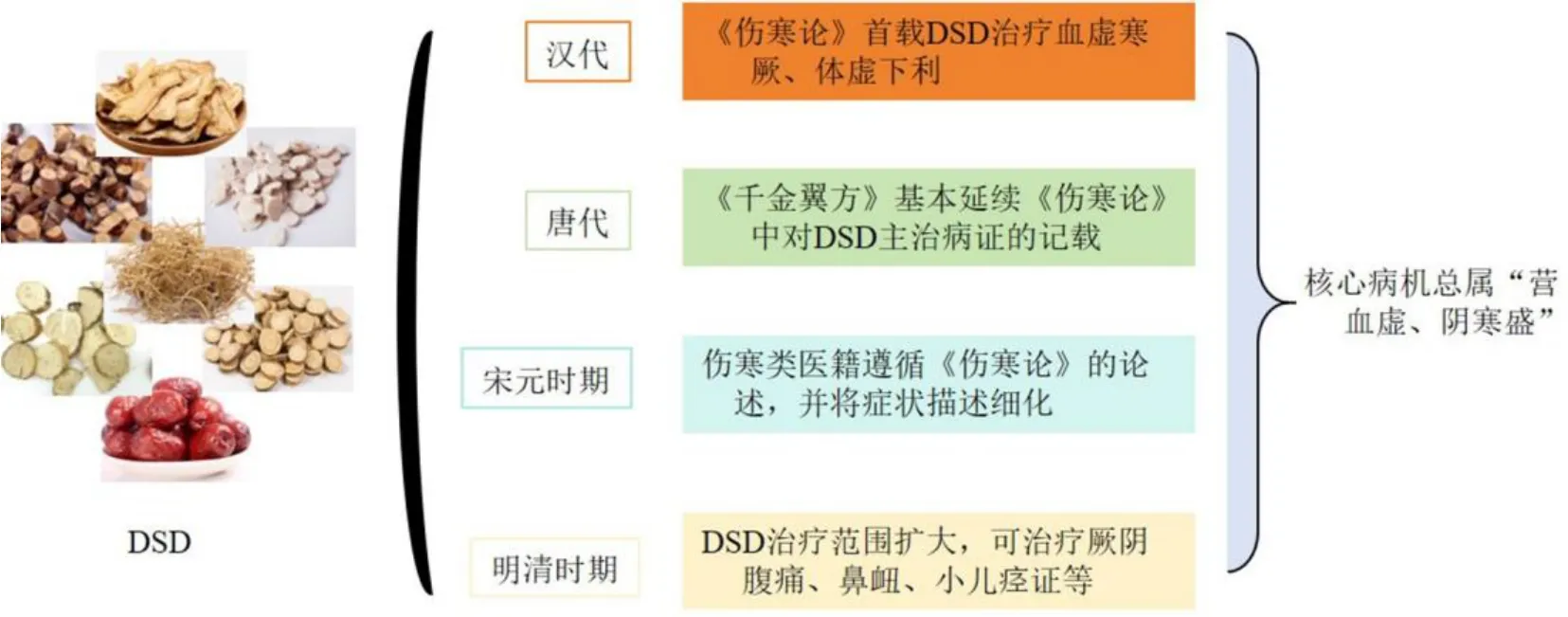

DSD 为温里剂,有养血散寒、温经通脉的功效,是治疗血虚寒厥证的代表方剂。汉代《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》中“手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之”首次记载DSD,其主治病证为厥阴肝血不足、寒中肝脉的血虚寒厥证[1];另《辨不可下病脉证并治第二十》记载“下利脉大者,虚也,以强下之故也。设脉浮革,因尔肠鸣者,属当归四逆汤”,表明此方可治疗体虚下利[1]。唐代孙思邈《千金翼方》基本延续了《伤寒论》中对DSD 主治病证的记载,以“手足厥寒”“脉细绝”为辨证要点[16]。宋元时期,诸多医家开始撰写伤寒类医籍,部分基本遵循《伤寒论》厥阴病篇中的论述,如《伤寒总病论》《类证活人书》《伤寒纪玄妙用集》[23,63-64];部分以《伤寒论》为基础深入阐释分析DSD 方证,如《云岐子保命集论类要》中所载:“厥阴病手足厥冷,自汗,小便清而利,脉细欲绝者,厥阴也,宜当归四逆汤”,对厥阴血虚寒厥的症状描述更细化,佐助临床准确辨证[65]。此外,亦有综合类医书记载DSD,如罗天益撰《卫生宝鉴》载其可医治“男子阳易病重不欲举,眼中生花,采踝内连腹痛,身重少气,阴肿入里,腹内绞痛”为表现的阴阳易[13];危亦林著《世医得效方》补充其为“阴毒要药”[66]。明清时期,随着大量综合类医籍的编撰成书,医籍文献中记载的DSD 的临床治疗范围有所拓展。除了治疗血虚寒厥、体虚下利外,《医林类证集要》《医学原理》《医宗必读》等以“厥阴寒厥”为病机,记载其可治疗厥阴腹痛[67-69];《医宗必读》《伤寒辨证》记载其可治疗少阴厥误发汗致鼻衄[69-70];《医学三字经》记载其治疗痢疾收效显著[71];《脉症治方》《古今医统大全》等记载其可治疗下之厥逆[24,72];《幼幼集成》《慈幼便览》等医书将此方推广至儿科疾病的治疗,主治小儿痉证[73-74]。DSD 主治病证的历史沿革见图1。

图1 DSD 主治病证的历史沿革Fig. 1 Historical evolution of DSD in indications and syndromes

采用Cytoscape 3.9.1 构建DSD 古代主治病证沿革网络图,以朝代-主治病证-古籍为节点进行可视化分析,以节点degree 值进行拓扑分析,其中节点大小、颜色深浅代表网络中出现频次情况。结果更清晰地表明DSD 在元代主治病证得以扩充,明清时期治疗范围进一步扩大,见图2。

综上,DSD 可治疗以手足厥寒、自汗出、小便清长、脉细欲绝为主要表现的血虚寒厥证。古籍记载其亦可治疗体虚下利、阴阳易、厥阴腹痛、痢疾、鼻衄、小儿痉证等病证,但究其核心病机在于营血虚、阴寒盛,符合原方DSD 的病机。

2.7 DSD 临床应用

本研究经检索共得到现代临床应用文献1795篇(中文1768 篇、英文27 篇),根据纳入、排除标准对文献进行筛选整理,纳入有效的临床研究文献187 篇,涉及内分泌系统、骨关节系统、皮肤及软组织系统、生殖系统、神经系统、风湿免疫病等。内分泌系统疾病(42 次)研究占比最高,为22.6%,其次为骨关节系统(30 次),占比16.1%,二者分别涉及4 和11 个病种;皮肤及软组织、生殖、神经系统及风湿免疫病的研究也相对较多。其中以糖尿病周围神经病变(38 次)、肩关节周围炎(11 次)、冻疮(10 次)、慢性荨麻疹(8 次)、雷诺综合征(7 次)等为研究较多的疾病,见表3。

《伤寒论》中记载的DSD 主要用于治疗营血虚、阴寒盛所致的手足厥寒、脉沉细或细欲绝、下利兼见脉浮革等症状,亦是治疗血虚寒厥的经典名方。临床主要用于治疗内分泌系统、骨关节系统、皮肤及软组织系统疾病,包括糖尿病周围神经病变、肩关节周围炎、冻疮及慢性荨麻疹,其症状表现与古籍记载的病证一致。此外,现代研究分析显示此方还广泛应用于生殖系统、神经系统、风湿免疫等疾病。经分析可知DSD 治疗疾病离不开“血虚寒凝”这一核心病机,临床应用时亦须符合该病机。

3 结语与展望

DSD 是张仲景所著《伤寒论》中的经典名方,用于治疗血虚寒厥,具有很大的研究和开发价值。本文通过梳理归纳DSD 的古籍资料,考证并总结分析其处方源流、方药组成、剂量、炮制、煎服法和功效主治,得到DSD 的关键信息考证,见表4。

表4 DSD 关键信息Table 4 Key information of DSD

经典名方DSD 在历代医籍中的药物组成大多与《伤寒论》原方相同,由当归、桂枝、芍药、细辛、通草(今木通)、大枣和甘草组成,其组方取桂枝汤去生姜,倍大枣,加当归、通草、细辛之意。药物基原方面,研究主要围绕尚存争议的桂枝、细辛、芍药、通草(今木通)进行讨论,查阅相关古籍文献,追溯药物的发展源流、产地变迁、作用功效及临床合理用药,建议方中桂枝基原为樟科植物肉桂的干燥嫩枝,细辛为马兜铃科植物北细辛的干燥根及根茎,芍药为毛茛科植物芍药的干燥根,通草为木通科植物木通的干燥藤茎,当归、甘草、大枣基原与《中国药典》2020 年版一致。

《伤寒论》中记载DSD 由“当归三两,桂枝三两(去皮),细辛三两,炙甘草二两,通草二两,芍药三两,大枣二十五枚(擘,一法十二枚)”组成,现今对东汉时期度量衡值的确定存在争议,以《古代经典名方关键信息表(25 首方剂)》考证1 两折合13.80 g 为标准,以此推算DSD 的现代剂量明显高于《中国药典》2020 年版中的规范剂量,难以保证用药安全性且临床缺乏验证;而“古一两为今一钱”在临床应用中疗效得到肯定[3]。顺应方剂演变中度量衡和煎煮次数发生改变,师古而不泥于古,笔者更推荐以此为剂量换算,当归9 g、桂枝9 g、细辛3 g、甘草6 g、木通6 g、白芍9 g、大枣25 g。炮制方面,建议甘草宜炙炒,余药用生品即可。结合已推证的方药剂量及方药剂量与煎水量的关系,建议煎服法为以水525 mL 煎煮,煮取280 mL,每次温服约100 mL,每日3 次。

DSD 为张仲景所创,方中药用有补血、调营、温阳、通脉之殊途,共奏养血散寒、温阳通脉之功,用于治疗寒中厥阴肝脉所致的血虚寒厥,或强用下法致体虚脉大之下利。其主治病证经后世医家不断拓展,亦可用于体虚下利、阴阳易、厥阴腹痛、痢疾、鼻衄、小儿痉证等病证,究其临床应用要点在于营血虚与阴寒盛,体现了中医“异病同治”的治疗原则。现代文献报道DSD 多用于治疗糖尿病周围神经病变、肩关节周围炎、冻疮、慢性荨麻疹、雷诺综合征等疾病,但其核心病机总属“营血虚、阴寒盛”。

本研究尚存在一些不足之处:(1)获取数据来源不足,尚存在未使用的数据库,如千年医典、国医典藏数据库;(2)受文献纳排标准限制,未对DSD的变方进行归纳分析;(3)未详细考证原方中药材道地性。因此在后续研究中,应补充数据源,详细分析本方的变方,考证其药材道地性。经典名方DSD 临床疗效确切,为更好地继承和发扬中医药的精华,守正创新,除考证经典名方的关键信息外,还需进一步开展质量标准、作用机理、病证-剂量-疗效间的量效关系等方面的研究,为经典名方DSD 的药物研发与临床应用提供更有力的科学依据。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突