智能司法信任机制的法律构建

2023-12-25郑智航

郑智航

(山东大学 法学院 ,青岛 266237)

随着互联网、云计算、大数据、人工智能等现代科技的迅速发展,人类社会愈来愈向数字化社会和智能化社会迈进。人们愈来愈多地将这些智能技术应用于司法场景中,并推动了司法从传统的物理场景向虚拟场景的转变。这能够促进司法的便捷性和司法判断的专业化,并在一定程度上解决统一法律适用、提高司法效率和司法协同等问题。但是,人们当下对智能司法普遍缺乏信任。据中国社会科学院国家法治指数研究中心、中国社会科学院法学研究所法治指数创新工程项目组的调研,人们对于电子形式及在线纠纷解决机制等传统解纷模式以外的纠纷解决方式心存疑虑、缺乏热情。①参见中国社会科学院国家法治指数研究中心、中国社会科学院法学研究所法治指数创新工程项目组:《社会治理:新时代“枫桥经验”的线上实践》,中国社会科学出版社2020 年版,第32-42 页。究其原因,传统司法的信任是以人对于司法的理性认知、情感和信念为基础生成的,而智能司法对这一基础构成了挑战。因此,要想进一步推进智能司法的纵深发展,就必须要从理论上探索智能司法信任生成的主要机理,并在此基础上进行智能司法信任的法律建构。

一、智慧司法对传统司法信任带来的冲击与挑战

司法信任是司法公信力和司法权威生成的前提和根基。在传统物理场景的司法中,司法信任是建立在情感和理性认知基础上的。这种信任强调人们在相互交往过程中基于对他人的意图或行为的积极期待而形成的一种甘愿承受漏洞的心理状态。①See Sonja Grabner-Kräuter & Sofie Bitter,Trust in Online Social Networks: A Multifaceted Perspective, Forum for Social Economics, Vol.44: 48, p.53 (2015).然而,在智能司法过程中,人们相互之间的交往逐步演变为一种以技术性和虚拟性为主要特征的人机交互行为。这对以建立在连续的时间和相对固定的空间基础上而产生的司法信任,形成了一定的冲击和挑战。

(一)传统司法信任生成的基本原理

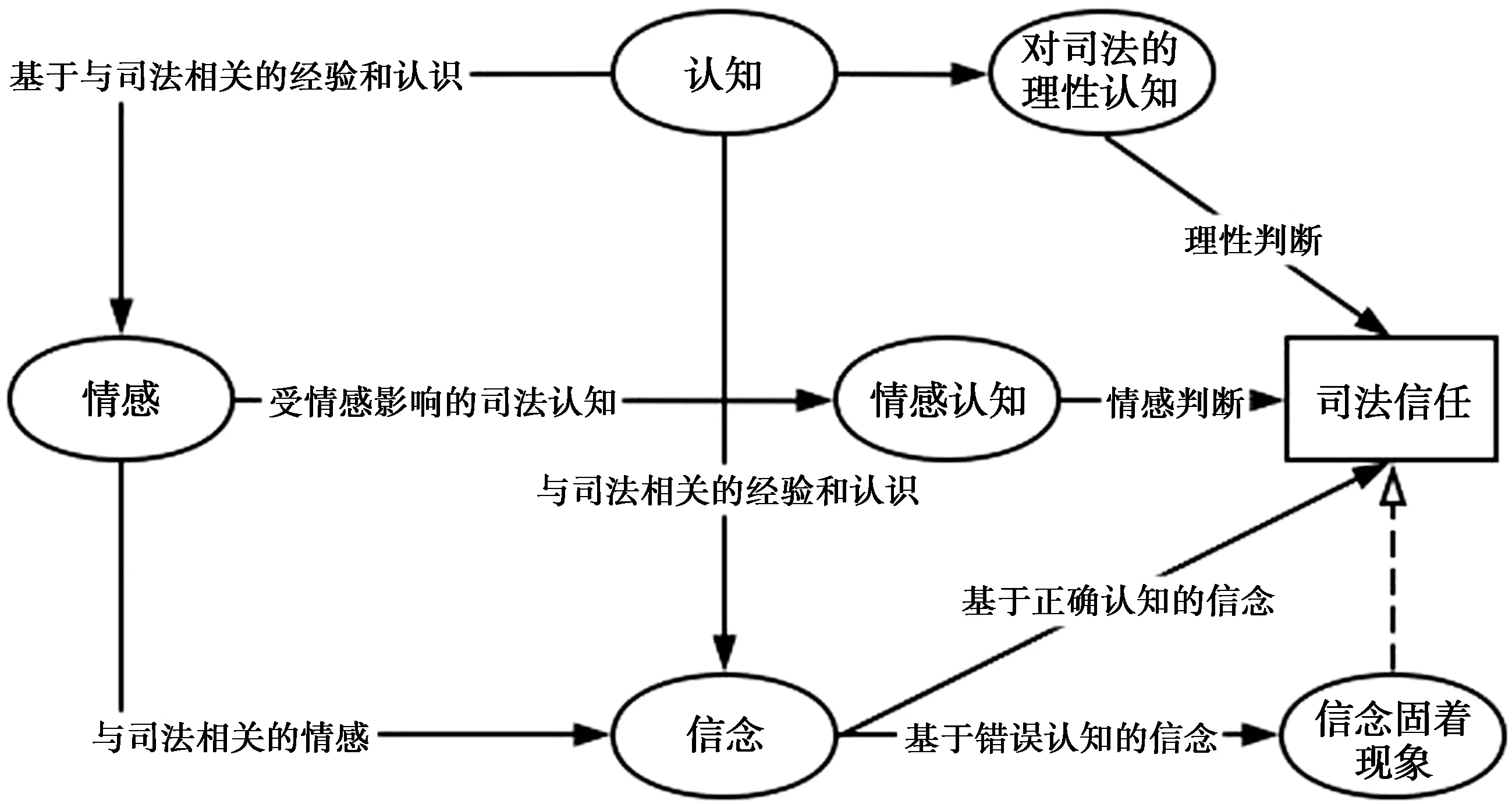

从理论上讲,司法信任主要包括人们对于司法裁判者信任和司法制度信任两个基本维度。周立民认为,“司法信任就是公众对国家司法制度或司法机构按照自己预期运行的信念或信心”。②参见周立民:《诉讼经历者的司法信任何以形成—对87 名随机当事人的模糊集定性比较分析》,载《中外法学》2019 年第6 期,第1495 页。司法信任是人际信任和制度信任的集合。③参见周怡:《信任模式与市场经济秩序——制度主义的解释路径》,载《社会科学》2013 年第6 期,第 60 页。在具体的司法场景中,司法信任又包括基于对司法制度、司法机构、司法工作者行为等司法内部知识的认识而产生的认知的信任,基于司法的运作能够满足自我公平感、正义感等情感预期而产生的情感的信任和基于既有外部司法经验(如传统道德文化和法文化)与司法情感产生的信念的信任。④参见王善波:《信任何以被保证?》,载《自然辩证法通讯》2017 年第4 期,第18 页。具体来讲,这三层信任呈现出以下复杂的关系(如图1 所示)。

图1 司法信任生成机制

第一,公众对司法知识和客观事实的认知是公众产生客观的司法信任的前提。一方面,认知过程会对个体的信任形成和判断产生影响。⑤See David Lewis & Andrew Weigert, Trust as a Social Reality, Social Forces, Vol.63: 967, p.970 (1985).社会心理学的研究认为,信任方能够基于理性的认识对被信任方产生信任。①See Morrow, J.L., Mark H.Hansen & Allison W.Pearson, The cognitive and affective antecedents of general trust within cooperative organizations, Journal of managerial issues, Vol.16: 48, p.48 (2004).因此,公众基于对司法系统的认知强化能够逐步形成相应的司法信任。另一方面,信任对象的可靠性是信任形成的重要因素,而可靠性则与相关知识的积累程度有关。②Johnson-George, Cynthia, and Swap, Walter C., Measurement of specific interpersonal trust: Construction and validation of a scale to assess trust in a specific other, Journal of personality and social psychology, Vol.43: 1306, p.1306 (1982).因此,公众对于司法系统的信任是建立在司法运作机制能够稳定运行这一基本认识之上的,而且这种认识需要从理性层面满足公众对司法可预测性的基本需求。此外,公众对司法的认知也影响着司法情感和司法信念的产生。公众既可以通过形成司法认知,也可以通过形成司法情感和司法信念来生成司法信任。

第二,满足公众的情感与情绪体验是传统司法信念形成的重要基础。现有研究发现,信任不仅是一种基于理性的经济决策,同时也是一种情感性行为。③See David Dunning , Detlef Fetchenhauer , and Thomas M.Schlösser, Trust as a social and emotional act: Noneconomic considerations in trust behavior, Journal of Economic Psychology, Vol.33: 686, p.689 (2012).司法人员需要在法律框架内做出充分体现情理需求的裁判,以满足当事人的情感期待。④参见梁健、侯立伟:《情理司法是化解情法冲突的有效路径——基于情理型疑难刑事案件的多维阐述》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2023 年第1 期,第65 页。例如,当争讼一方遇到的诉讼结果是低概率事件时(基于其已有认知所作出的理性判断),这一结果会令其感到惊讶,进而会增强自身满意或者不满意的情绪或情感体验。而合乎情理的裁判说理则能够降低不满情绪⑤根据情绪认知评价理论,个体基于对司法系统相关信息的认知会作出相应的认知评价,从而基于司法认知形成情感,本文对二者的使用不作细致区分。。这种情感会进一步地影响认知主体的情感认知。⑥See Carol C.Kuhlthau, Inside the search process:information seeking from the user’s perspective, Journal of the American Society for Information Science, vol.42: 361,p.362 (1991).参见韩正彪、翟冉冉:《用户信息行为模型中情感的作用机制研究》,载《情报理论与实践》2022 年第12期,第103 页。相较于理性认知,这种情感认知带有更强烈的情感态度。当认知主体乐于相信司法系统,或者对于司法系统抱有情感性期待时,则易产生相应的情感信任。在传统社会中,人们对司法体系的情感期望源自主观上对社会公平正义的实现、社会秩序的稳定、个人利益能得到保护等方面的期待。当公众能够通过主观体验感受到司法的公平感与正义感时,公众就会产生对法律的信任和敬畏。

第三,与司法公正相关的信念既是司法信任的重要组成成分,亦是司法信任形成的前置条件。从信任的成分来看,McKnight 等人将信任分为信念和意向。⑦See D.Harrison McKnight, Vivek Choudhury, and Charles Kacmar, Developing and Validating Trust Measures for E-Commerce:An Integrative Typology, Information Systems Research, Vol.13: 227,p.344(2002).信任信念强调主观意愿,即主观上相信被信任对象是善意、诚信且可预测的。信任意向则强调基于信念愿意采取行动。⑧参见徐延辉、吴世倩:《区块链技术与数字信任建构机制研究——以百度超级链为例》,载《南京社会科学》2022 年第9 期,第57页。在传统的司法活动中,基于司法权的中立性以及司法活动的权威性,公众愿意相信司法象征着公平与公正。⑨参见谭秋桂:《民事执行权定位问题探析》,载《政法论坛》2003 年第4 期,第159 页。从司法信任生成路径来看,基于正确的司法认知形成的司法信念能够进一步生成司法信任。信念的形成包括认知、认同、生情、予志四个环节。①参见董祥宾:《论信念的发生基础和形成过程》,载《思想理论教育》2022 年第4 期,第58 页。社会公众的司法信念就是基于与司法相关的认知、情感和“相信司法”的意志形成的。②司法认知与情感认知的认知对象主要为司法系统的内部知识和事实,而与司法相关的认知和情感的认知对象则强调与司法系统相关的的外部知识与事实。在传统社会中,宗教、道德、民族文化等价值观念往往与法体系紧密相连,而司法系统则承担着对相应价值文化、道德观念表征与承继的功能。③参见曹永海、陈希国:《国家建构视角下中国法院的功能——兼评〈当代中国法院的功能研究:理论与实践〉》,载《山东法官培训学院学报》2023 年第1 期,第135 页。当公众将这种内化的价值观与司法体系相联系,并且在主观上认为司法能发挥相应的道德文化功能时,便能够形成相应的司法信念。此外,基于错误的司法认知则可能会产生“信念固着现象”④[美]戴维·迈尔斯:《社会心理学》,侯玉波、乐国安、张智勇等译,人民邮电出版社2016 年版,第82 页。,阻碍司法信任的形成。

传统社会中,司法认知、司法情感和司法信念在司法信任的形成过程中往往是共同发挥作用的。并且,由于个体认知能力、信息获取能力、教育背景等基础因素的不同,个体司法信任的形成过程及结果也会存在差异。随着社会风险与社会冲突的多元化,教育的普及以及数字化时代个人信息能力的提升,这种传统的信任生成机制渐渐地难以有效保障公民司法信任的形成与稳定。

(二)智能科技对传统司法信任生成的冲击

智能科技在司法领域的应用有助于提高司法效率,促进司法裁判的统一性,推动司法知识的普及,从而为应对前述司法信任面临的危机提供新的途径。但是,智能科技的使用在缓解上述危机的同时,对于传统的司法信任生成机制同样造成了冲击。

首先,智能科技在司法领域的应用改变了司法信任的认知对象。如前所述,司法信任的认知对象是司法系统,在传统司法中这一系统主要包括“司法人员”“工作行为”和“制度规范”。而智能科技的应用,则令科技算法和基于算法进行的司法工作一并成为司法信任过程中的认知对象。这意味着司法信任将逐步转向一种复合型信任。⑤赵杨:《人工智能时代的司法信任及其构建》,《华东政法大学学报》2021 年第4 期,77 页。而且社会数字化的发展强化了个体对信息的获取能力,弱化了个体对信息的识别能力,从而加深了个体之于社会的危机感。首先,在风险社会中,公众对于司法知识、与司法有关的知识的信赖度将会降低。身处现代社会中的人们,对风险的感知力在不断增加,对知识的信赖度则逐步降低。⑥参见[德]乌尔里希·贝克:《风险社会》,张文杰、何博闻译,译林出版社2018 年版,第79-86 页。由于科学本身的可证伪性,加上知识更新迭代的速度越来越快,现代社会的稳定性便会遭到质疑。其次,面对海量碎片化的司法信息,公众缺少专业能力来识别信息的真伪。信息技术的发展为人们获取信息提供了极为便利的手段。随着大数据的发展以及各类检索算法的更新迭代,任意的检索词都能够得到潮水般的信息。但是,基于NLP 的检索算法使得信息检索存在“检索精度”和“数据缺失”的矛盾,因而用户需要在“精确检索”与“模糊检索”间做出抉择。⑦参见郑智航、曹永海:《大数据在司法质量评估中的运用》,载《吉林大学社会科学学报》2023 年第2 期,第47 页。前者意味着存在数据缺失带来无知识的风险,后者则需要从海量“相似数据”当中辨别知识。这将进一步造成公众对专门知识的不信任。此外,在智慧司法的运用场景中,司法信任的对象除了司法人员之外,还有系统平台和系统技术。谢鹏远认为“系统技术应当让人们相信,他们所使用的技术是善意设计的、中立的、安全的,系统不会轻易崩溃或丢失信息,属于用户友好型的、便于利用的,支持多种沟通方式”。①谢鹏远:《在线纠纷解决的信任机制》,载《法律科学》2022 年第2 期,第179 页。智慧司法系统平台的稳定性和系统技术的可信性直接影响着人们对于智慧司法的信任。

其次,纯粹以科技进行的司法活动难以获得公众基于情感的信任。智能科技在司法领域的应用,一定程度上改变了基于人际交互展开的司法模式。以在线诉讼为例,它通过改变诉讼交互的时空场域,扩大了庭审参与者之间的社交距离。这种以虚拟媒介展开的互动,使庭审过程从立体的场景变成了平面的场景。在平面化的司法场景中,庭审参与者之间难以通过一系列非言语讯息中感知他人的情感和情绪,法律符号和仪式以及负载的法律价值与意义也难以展现出来。在缺乏情感回馈的司法场域内,当事人无法产生基于情感的信任。此外,智慧司法也正在消解人造建筑空间所具有的符号意象对于公众基于情感而产生信任的重要意义。舒国滢认为,现代司法是一种以“剧场”为符号意象的人造建筑空间内进行的司法活动类型,它对于现代法治的制度、精神和习惯的形成具有内在的潜移默化的影响。②参见舒国滢:《从司法的广场化到司法的剧场化——一个符号学的视角》,载《政法论坛》1999 年第3 期,第12 页。然而,在线诉讼过程中,当事人无法感受到法院的威严,从而在情感上制约着当事人对司法判决的接受度。

最后,纯粹通过科技手段进行的司法活动无法让公众对司法活动产生信念信任。公众在主观意愿上相信被信任对象具有善意性是信任信念产生的前提。③参见徐延辉、吴世倩:《区块链技术与数字信任建构机制研究——以百度超级链为例》,载《南京社会科学》2022 年第9 期,第56页。然而,智慧司法难以保证被信任对象的善意性。一方面,机器不可能向公众作出某种承诺,来获取公众的信任信念。另一方面,在哲学和伦理学的讨论中,人们常常将善与道德或者爱相联系。科技仅作为一个客体工具,不具备主体性。它无所谓是善与道德。这也就意味着,当事人很难对智能司法技术产生一种崇敬感。在实践中,智能司法技术不断凭借大数据的高效率接管和挤压人的决策权力。这迫使人们去服从或适应技术自身的目的性,从而在实质上改变传统的人是主体、机器是客体的人机关系模式。这往往容易受到的人们质疑。

二、智能科技对司法信任的有限赋能

在传统的司法活动中,司法信任生成的基本要素是情感与理性认知。而在智能司法活动当中,由于“技术信任”的客观属性,信任生成中的理性成分得到了强化和放大,情感的成分则被相应地弱化了。如上文所述,传统司法信任生成机制随着现代性的发展面临着诸多风险。司法运作的高负荷与公众对司法公正的高期待之间的张力,是这些风险产生的主要缘由。智能司法的发展通过充分运用智能科技赋能司法活动,能够提高司法效率,促进司法公开与透明,实现统一裁判尺度,从而满足现代社会中公众对于司法的高期待。然而,就智能司法的发展实际情况而言,它并没有完全解决司法系统的负荷高、公众对司法知识的质疑、司法透明度不足等问题。此外,情感态度与期望是信任构成的重要因素。①See Karen Jones, Trust as an Affective Attitude, Ethics, Vol.107: 4,p.4(1996).通过智能科技行进的司法活动显然无法满足当事人对情感满足的期待、对社会交互的需求。因此,对智能司法的“数字科技”部分而言,信任生成的重点不在于其能否满足公众的情感期待,也不在于能否激起公众对司法公正的信念,而在于它能否从客观上满足公众对司法预测的理性期待。

(一)智能科技对司法信任的赋能

数字技术的使用开辟了新的司法信任生成路线。随着信息化的发展,传统的制度信任面临着信任危机,而数字技术的应用能够通过生成数字信任对其进行补足。②参见胡扬、匡远配、祝子丽:《区块链技术在国家审计中的应用——基于技术信任的视角》,载《审计研究》2023 年第1 期,第39页。有学者提出,在电子政务过程中,公众的信任既包括政府信任也包括技术信任。③参见吴新慧:《数字信任与数字社会信任重构》,载《学习与实践》2020 年第10 期,第89 页。公众对智能司法的信任也包括两个部分,一是传统的司法信任,二是对应用于司法活动的科技的信任。技术信任的对象是某一特定技术本身。在智能司法中,技术信任的部分就是指公众基于对技术及技术应用相关知识的客观认知生成的信任。一方面,技术信任能够独立于司法存在,它是公众对技术本身是否值得信赖所做的判断。另一方面,技术信任的生成能够反作用于司法系统,增强公众对司法的信任度。数字技术的应用能够以技术理性规制司法任意,以大数据模型促进裁判标准的统一,以司法辅助系统提高司法效率。④参见赵杨:《人工智能时代的司法信任及其构建》,载《华东政法大学学报》2021 年第4 期,第76 页。因而在智能司法中,技术的应用能够促进司法能力的提效,增加公众对司法系统的认知程度,从而帮助司法系统应对现代性发展带来的信任危机。

第一,数字技术在司法领域的应用能够显著提升司法效率,提高公众对司法能力的信任度。一方面,数字技术的应用能够帮助司法机关收集和分析数据,减少司法工作者的案头工作量,从而提高司法效率。数字技术在司法领域的应用通过数字化、在线化的管理方式,能够实现审判流程的信息化,减少传统纸质流程的繁琐性。例如,苏州市中级人民法院“两管一控平台”的建设推动了司法工作的数字化转型,依托“无纸化”办案,实现了对数据的归集和共享。⑤参见田禾主编:《法治蓝皮书:中国法院信息化发展报告NO.6(2022)》,社会科学文献出版社2022 年版,第178 页。另一方面,数字技术的应用能够通过对案件工作量的测算,实现案件的繁简分流,以保障司法裁判者工作负荷的均衡性。在案件数量逐年递增以及案件矛盾多元化发展的情形下,借助数字科技精准实现工作量测算,能够保障案件科学有效地实现繁简分流。⑥参见季金华:《智慧时代司法发展的技术动力、价值基础和价值机理》,载《中国海商法研究》2022 年第3 期,第67 页。

第二,人工智能和大数据技术的应用能够促进裁判标准统一性的实现,进而满足公众对于司法活动“可预测”的心理期待,降低个人之于风险社会的危机感。法官对于个案的思考和判断需要基于其自身的专业知识和经验。法官高负荷的工作压力意味着其难以在第一时间掌握与各种案件相关的知识与动态,也就不能够保证其裁判在当下是完全合时宜的。而“类案检索”“类案推送”等大数据技术的应用,则能够基于对海量司法裁判数据的分析来匹配待裁判案件,为法官提供详尽的案例作为参考。这有利于降低不同法官对于案件裁量的差异性,进而促进司法裁判标准的统一。

第三,司法信息的数字化有助于利用大数据来开展司法评估活动,从而满足公众对司法透明度的期许,以评估可视化的方式满足公众对司法水平的认知需求。一方面,司法活动的数字化有助于司法评估结果的公共展示,能够进一步增强司法体系内部及社会公众对司法活动的监督。大数据技术的应用能够实现以可视化的实时信息展示提高司法透明度。①参见倪震:《量刑改革时代人工智能泛化之批判》,载《人民论坛·学术前沿》2020 年第7 期,第93 页。而大数据分析技术则能够及时通过司法评估活动,发现司法不足,促进司法发展。②参见陈卫东:《诉讼爆炸与法院应对》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2019 年第3 期,第21 页。另一方面,数字化管理还能够方便当事人对相关信息进行查询。司法材料的数字化以及数字化平台的建设有助于打破当事人对相关司法信息的获取壁垒。当事人能够通过智能司法的数字平台来获取相关信息。这有利于减少当事人因信息不对称产生的疑虑,进一步增强当事人对司法工作的信任。

(二)智能司法“技术信任”的客观属性

智能司法信任包括司法信任和技术信任两个方面。较之于传统司法信任的生成,智能司法中“技术信任”的生成机理更具客观性。这一性质能够协助智能司法解决现代化带来的各种挑战。智能司法信任的客观性表现在技术本身的客体性,技术应用过程中技术的中立性以及技术信任生成逻辑的客观性三个方面。

首先,在智能司法信任的生成机理中,技术占据着独特的地位。在以人为单位的司法过程中,司法信任的生成与作用基础是人与人,或人与组织间的社会交互。在这一司法过程中,社会关系是主体间性的关系,而非人与物的主客体关系。③参见刘远:《刑法本身:透过刑法文本看刑法》,载《中国政法大学学报》2021 年第2 期,第221 页。而在智能司法过程中,互动不再仅仅产生于人际之间,人机互动成为了司法互动的核心要素。随着人工智能的发展,算法决策在司法审判过程中能够完成的事情将越来越多,甚至完全使用人工智能来完成司法裁判活动也并非不可做到。一方面,算法技术本身并不具备人类的情感能力,无法在人机交互过程中提供充分的情感回馈。本质上讲算法不能够同人一样思考、理解和表达情感。就现有技术而言,算法对于人类世界的感知和表达基本建立在以数字代码和文字语言的转换技术之上。另一方面,算法技术实质上是以“物”的客体属性存在的。算法自身的物质性能够推动以逻辑符号为基础的“算法信任”的形成。④参见熊亦冉:《时间的他者——元宇宙及其慢速时间的潜能》,载《文艺理论研究》2023 年第1 期,第48 页。相较于人类做出的决策,通过算法技术得到的答案更为客观。综合这两方面来看,算法技术因自身这种非人格的客体属性,在智能司法信任的生成机理中占据着独特地位,从而助推具有客体属性的“技术信任”的形成。

其次,在智能司法信任的生成过程中,技术是被应用的,其本身在被应用的过程中具有中立性。不同于传统的司法活动完全由人来完成,智能司法的部分事务则是交由数字技术来实现的。因此,在技术应用的过程中,实际上包括两种信任。一种是对技术使用者的信任,一种则是对技术在司法应用过程中能够客观中立的信任。事实上,后者的信任不仅要基于技术的客体属性,同时与技术本身的安全、稳定和可靠程度直接相关。而对技术可靠程度的信任实际上是对技术开发者、设定者的信任。一方面,基于技术本身所具有的客体属性,技术在司法应用过程中保有中立性。①参见於兴中、郑戈、丁晓东:《生成式人工智能与法律的六大议题:以ChatGPT 为例》,载《中国法律评论》2023 年第2 期,第18 页。另一方面,算法技术的开发、设定和使用同算法技术的开发、设定和使用者的目的和价值倾向息息相关。②参见吴汉东:《人工智能时代的制度安排与法律规制》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2017 年第5 期,第129 页。一把刀是否锋利同设计理念以及制作者的意愿有关,也与制作工艺和制作能力相关。使用这把刀切西瓜还是砸核桃则取决于使用者。但是,刀被创造之后的客观属性并不会改变。同理,算法技术的开发和设计本身能否使司法活动实现公平正义,能否满足公众的期待,与算法技术本身的中立毫不相关。但是,算法技术如何被使用,则是使用者意志的表征。③参见夏梦颖:《算法推荐可能引致的公共风险及综合治理路径》,载《天府新论》2022 年第2 期,第126 页。

最后,技术信任生成的基本路径仍遵循着传统的“理性认知—信任”的生成逻辑。在传统司法信任的生成机制中,理性认知、情感认知和信念共同作用于司法信任的生成。这是因为,无论是人际信任还是制度信任,其产生依托于人与人或者人与由人构成的组织、制度的社会互动,同时也作用于这一互动。在以人为主体的互动中,理性认知和情感都是信任生成的重要基础。在良好的互动过程中,信息的正面反馈能够释放积极的信号,增强互动双方之间的信任。④参见孙辉、张仁寿:《社会互动影响家庭商业保险配置的传导机制及效应》,载《深圳大学学报(人文社会科学版)》2023 年第3期,第80 页。而良好的制度信任又能够推动公众参与行为的发生。⑤参见赵晶晶、葛颜祥、李颖:《公平感知、社会信任与流域生态补偿的公众参与行为》,载《中国人口·资源与环境》2023 年第6 期,第198 页。简言之,“信任”与“交互行为”之间存在着互动关系。而在技术应用的信任生成路径中,信任的对象和交互的对象从人变成了“机器”。在人机交互过程中,由于缺少情感性反馈,人难以通过机器获得情感或者情绪性的体验。因此,在智能司法的信任生成过程中,基于人机交互的“技术信任”的生成,必须要满足公众对应用于司法的技术的认知需求,以便公众能够对技术的安全性和可靠性作出理性的认知判断。

(三)可信度是智能司法信任生成的关键

技术的能度与可信度是通过智能科技生成智能司法信任的前提。不同于人际信任和制度信任,技术信任生成的核心在于公众对技术能度和可信度的认识与判断。一方面,智能科技能够赋能司法的原因在于技术应用能够有效地提升司法工作效率、统一司法裁判标准、破除司法信息的获取壁垒。另一方面,智能科技获得公众信任的前置要件是要具有较高的技术可信度。在智能司法过程中,智能科技至少应当在数据、算法和技术三个层面具备可信度。

第一,数据是算法设计和应用的基础。应用于智能司法的算法技术是否具有可信度,同司法数据规模和数据质量息息相关。一方面,数据规模影响着算法的可信度。⑥参见郭春镇:《生成式AI 的融贯性法律治理——以生成式预训练模型(GPT)为例》,《现代法学》2023 年第3 期,第97 页。无论是审判监督系统还是司法辅助系统,其基本的算法模型都需要以足量的司法数据作为参数,以供数据模型进行训练。数据容量的大小对于算法模型中各参数的精度、模型泛化能力、算法稳定性、过拟合风险都有着较大影响。①参数精度影响着运算结果的准确性,模型泛化能力和过拟合影响着算法对于新数据的处理能力,稳定性则与算法运行性能的波动有关。而在智能司法的过程中,相关算法模型需要能够应对和处理不同的、新的案件。另一方面,司法数据的质量决定了其能否被用于算法模型。事实上,现有司法数据的质量并不高。现有的司法数据多为非结构或半结构数据,这些数据难以被算法识别和利用。②参见张凌寒:《数字正义的时代挑战与司法保障》,载《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2023 年第3 期,第137 页。

第二,公众对算法的客观认知程度,影响着公众对智能司法的信赖程度。一方面,算法的可知性和可理解性是公众对算法信赖的基础。“黑箱算法”因其复杂性而难以被公众理解和认知,致使人们对其的信赖程度不高。而“白箱算法”因算法程序的运行机制和计算过程更容易被认知和理解,更易获得人们的信赖。另一方面,算法设计本身符合司法活动的价值期许,能够满足公众对司法系统的合理期待,决定了公众的信任程度。个体对于智能科技的认知和理解程度与其信任程度之间有着显著关系。③参见张乐、李森林:《知识、理解与信任:个体对人工智能的信任机制》,载《社会学评论》2023 年第3 期,第75 页。

第三,技术在司法应用的过程中的可靠性、可控性和可追责性是公众对技术信任的直接诉求。④参见孙丽文、李少帅:《风险情景下人工智能技术信任机制建构与解析》,载《中国科技论坛》2022 年第1 期,第153 页。首先,技术的不稳定性对于公众而言代表着风险。因此,技术在实际运行过程中需要具备足够的鲁棒性和稳定性。其次,技术的可控性与个人、社会和国家的信息数据安全紧密相关。因此,技术的应用必须时刻处于人的有效控制和管理范围之内。最后,人是技术的使用主体,确保技术应用的可追责性是防止技术滥用以及数据泄露的基本方式。

三、智能司法信任的机制构造

智能司法信任的本质,是数字技术对传统司法信任的重构。对于维护司法信任而言,司法的数智化发展是必要的。一方面,智能司法的建设是应对司法信任在数字社会中所遇挑战的可行之策。另一方面,社会公众对智能司法的信任度不高也是事实。究其根本,是公众对智能司法中技术黑箱的排斥和不安,以及对缺乏情感反馈的不满。因此,在明晰智能司法“技术”信任生成机理的基础之上,需要进一步探讨如何在智能司法的过程中有效地应用技术,以提升公众对司法的信任程度。首先,智能司法的裁决公正与过程公开透明是公众基于理性认识形成司法“技术信任”的条件。为确保“技术信任”的稳定生成,需要构建对于技术的开发设计与评估检测有关的管理制度,实时检测“技术信任”的稳定性。其次,为保障司法对公众的情感反馈,应当强化司法对技术应用的能动性,从主观方面塑造公众对司法的情感信任。一方面,司法对智能科技的应用应当最大化地发挥科技的能力。另一方面,在科技的应用过程中,应当时刻认识到科技的工具属性与中介作用,根据具体司法需求弹性适用科技,避免被技术所绑架。最后,规范新型数字传媒技术在司法领域的适用,能够进一步保障司法信念信任的生成。

(一)技术规范构建的客观司法信任

基于技术的客体属性,技术信任能够独立存在。但只有当技术服务于司法或作用于司法信任的生成时,“技术信任”才属于智能司法信任的范畴内。也就是说,只有被用于支持和辅助司法的技术才具有司法价值。一方面,在技术被应用于具体司法场景时,技术所表征的是技术的设计者和使用者的价值取向。另一方面,公众对智能司法技术的态度也将直接影响到智能司法整体的信任生成。因此,通过制度规范来实现对技术的开发应用、评估监管是确保技术在司法应用过程中能够获得公众信赖,助推智能司法信任生成的基本方式。

在智能司法中,技术的开发和应用应当遵从严格的标准,从而保证技术在司法应用过程中是可知和可控的。第一,技术的开发、设计者应当为技术风险承担一定的责任。公众对司法的信任度,取决于司法是否能够公正。司法公正并非只是一个是静态结果的展示,程序公正同样是社会公众产生司法信任的重要依据。公众对于司法决策过程的公开透明和公正抱有期待。虽然技术的应用能够赋能于司法,但技术本身充满着未知性和风险性。由于技术本身的复杂性和商业需求,科技公司更青睐于黑箱算法。而司法机关由于自身缺少技术条件,不得不依赖于科技公司和科技企业来实现数字化。作为技术的购买者和使用者,司法机关并不能够充分认知和了解到技术产品的可能风险。因此,科技公司对于技术的风险应当承担事前的技术说明和风险告知义务,以及在技术应用过程中承担风险监控和技术维护等义务。然而,现实情况是“各地百花齐放的智能司法技术开发尚无国家技术标准”①张凌寒:《智慧司法中技术依赖的隐忧及应对》,载《法制与社会发展》2022 年第4 期,第187 页。。第二,应用技术手段开展司法活动的司法人员也应当对于技术的使用承担责任。前文已述及,技术在智能司法的应用过程中具有中立性。使用者在使用技术的过程中,可能会因算法的固有风险以及技术的不当使用,造成有损司法公正、司法效率或司法公信力的情形。此外,当技术被引入司法活动后,司法可能会面临着规则适用僵化、人机决策权重不明、司法机关内部制衡失灵等问题。②参见丁晓东:《人机交互决策下的智慧司法》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2023 年第4 期,第58 页。因此,有必要建构和完善在智能司法活动中,技术使用者在人机交互过程中的责任机制。同时,应当就司法活动中的技术适用形成制度规范。第三,应当从制度层面尽量弱化公众在智能司法过程中对技术风险的责任承担比例。公众对司法的信任是源于司法系统的稳定运行。公众期望司法活动能够满足安全感。这种对司法活动稳定运行的预期,表达了公众对风险的排斥。相较于开发者和司法系统,技术的风险对于公众而言更具未知性和不确定性。因此,当公众需要对技术使用产生的风险承担责任时,公众对智能司法的信赖度将会降低。

对智能司法中的一切活动都应当采取及时的评估和监管,以保障智能司法在各个环节的稳定运行。一者,任何技术都可能存在着未知的风险。③参见魏健馨、熊文钊:《人类遗传资源的公法保护》,载《法学论坛》2020 年第6 期,第123 页。即便是对技术的设计者而言,也无法预测在司法应用的实际过程中技术的实际效果与影响。二者,司法裁判具有高度的专业壁垒。适用智能科技行进的司法裁判存在陷入客观性悖论的风险,可能导致司法公正受到侵蚀。①参见马长山:《司法人工智能的重塑效应及其限度》,载《法学研究》2020 年第4 期,第32 页。因此,利用数字技术进行司法评估活动,能够确保在智能司法过程中产生的技术风险被及时发现。智能司法的运行是基于大数据、人工智能等数字技术展开的。相较于传统司法,对智能司法的数字化评估和监管更容易实现。对智能司法以及对算法技术全面且动态地评估,能够“推进司法算法功能与司法目标、司法算法投入成本与司法效果、司法算法透明与公众信任之间的良性发展”②齐延平、夏雨:《论司法算法影响评估制度构建》,载《学习与探索》2023 年第6 期,第74 页。。因此,对智能司法全面采取数字化的实时评估和监管,是确保技术在司法应用过程中的稳定性,且防止技术风险侵蚀司法公正、保障司法公信力的重要手段。

(二)技术应用构建的主观司法信任

在智能司法活动中,“技术”和“应用”同样重要。一方面,司法裁判结果的公正、统一是公众信赖司法的知识型证据。另一方面,当事人在司法过程中的主观体验和感受是其对司法产生信任的充分条件。③参见周立民:《诉讼经历者的司法信任何以形成——对87 名随机当事人的模糊集定性比较分析》,载《中外法学》2019 年第6 期,第1506 页。显然,技术作为中介因素,能够改变信任的生成逻辑。④See BalázsBodó, Mediated trust: A theoretical framework to address the trustworthiness of technological trust mediators, New Media &Society, Vol.23: 2668, p.2668(2021).但认知和情感,仍是个体对他者产生信任的基本要素。因此,智能司法信任的生成不仅需要对技术开发和应用进行有效规制,还需要强调司法人员在技术使用过程中的能动性。

首先,在智能司法的运行过程中,司法人员需要明确自身的主体地位。司法人员在应用技术展开司法工作的过程中,需要时刻认识到技术作为工具的非人属性,以保障自身在司法过程中对当事人的情感反馈。当事人对司法的信任往往是在同司法机关及其工作者之间的交互过程中形成的。⑤参见黄瑞:《立信持疑:法官视角下司法信任的生产逻辑》,载《法学家》2023 年第2 期,第75 页。在司法裁决过程中,法官需要充分发挥自身严密的逻辑推理能力,更需要依靠在实践过程中所形成的经验与洞察力。司法的目的不仅在于作出公正的司法裁决,还在于能够维持社会运作的稳定,为公众在风险社会之中提供安全感。在司法实践中,大量的案件的争端不仅在于可计算的利益纠葛,还在于情感性冲突。例如,在刑事案件当中,单纯的刑事惩罚并不能够实现息讼的目的,也不利于对社会关系的修复,甚至可能会导致一方当事人报复性情感的生成或加重。⑥参见姜敏:《刑事和解:中国刑事司法从报应正义向恢复正义转型的路径》,载《政法论坛》2013 年第5 期,第162 页。因此,司法机关通过刑事和解、诉前调解等制度能够更有效地化解矛盾,缓和冲突,修复社会关系。再例如,对于涉及亲属关系、熟人关系的案件,司法正义的实现不仅仅是要处理当事人之间的法律矛盾,同时需要从根本上处理双方之间的情感矛盾和人际冲突。⑦参见刘敏:《论家事司法正义——以家事司法实体正义为视角》,载《江苏社会科学》2021 年第4 期,第141 页。面对这种类型的案件,人工智能并不能够给予当事人以情感的反馈和调节。因此,科技在司法中的作用不在于决策,而在于分析。司法人员应当时刻保持对自我主体性的认识,以保障当事人在司法过程中能够获得与司法公正有关的情感体验。在当代社会,我国主流的司法公正观是在法治的前提下追求情理法兼容。①参见王静:《同案同判下司法技术与情理的平衡》,载《法学论坛》2022 年第1 期,第29 页。

其次,司法人员在技术的使用过程中,要明晰技术的工具属性,警惕技术风险,避免对技术产生过度依赖。如果司法人员不能够在司法活动中时刻保持自身的主观能动性,则极有可能陷入“技术依赖”的风险。无论是电子诉讼系统、司法决策辅助系统、证据数字化技术还是网络庭审系统,其本质上都是以数字代码为媒介,对现实世界信息的模拟和展示。以司法决策辅助系统为例,其基本运算逻辑是通过对司法裁判文本的数字标记,形成对司法文本的向量表示,再对文本的向量(即数字代码)进行运算,经过大量的数据投喂,丰富系统对文本的向量表示。当系统稳定后,在新的案件出现时,通过对相应文本进行向量匹配,生成相应的决策建议。其一,在这一过程中算法能够处理的主要是能够被编码的结构化信息,并且,也仅能够基于已有的信息生成模型,并进行运算。其二,在数字化的运算过程中,算法匹配并不像人一般基于文义的理解和思考进行判断,而是通过对代码的运算。其三,技术只能基于数字进行运算,但在实际的司法审判中存在着大量的非结构化信息。这意味着司法辅助系统仅能够就案件的结构化信息给出答案,这一答案实际上是剔除了人类世界所有非结构甚至半结构化信息后所得出的“理想模型”。因而,裁判者必须清晰地认识到科技的工具属性。在审判体系和审判能力的智能化进程中,应守住法官作为司法裁判者的最后一道防线。②参见胡铭、宋灵珊:《“人工+智能”:司法智能化改革的基本逻辑》,载《浙江学刊》2021 年第2 期,第18 页。智能司法的发展,应当明确司法裁判者与人工智能之间的边界。

最后,司法人员在司法活动过程中,应当通过对技术的弹性适用,提高自身的工作效能,弱化当事人对技术应用的不适感。正如算法控制外卖骑手所导致的信任风险一般,③参见陈龙:《“数字控制”下的劳动秩序——外卖骑手的劳动控制研究》,载《社会学研究》2020 年第6 期,第113 页。基于算法的裁判答案看似能够削弱法官裁判的“恣意”,实则是将裁判的公正责任引入到了“算法黑箱”。④参见谢慧:《“智能+”模式下裁判形成的过程分析》,载《济南大学学报(社会科学版)》2019 年第4 期,第53 页。当一项司法活动完全交由人工智能系统来做时,看似是弱化了司法人员的恣意空间,实则是将信任风险转移到了当事人与技术之间。⑤参见梁庆、韩立收、刘信言、郑儒传:《人工智能于法官绩效考核之应用——以程序法视角为中心》,载《重庆社会科学》2021 年第11 期,第88 页。但是,算法黑箱的存在又会使公众对技术的公正与客观性保持警惕。这种责任和矛盾的转移并不利于司法信任的形成。因此,司法工作者在同当事人的互动过程中应当尽量避免当事人对技术的不适感。例如,避免让当事人承担技术风险及其后果,避免用机器的客观性来迫使当事人作出配合性行为等。

(三)数字宣传构建的司法信念信任

在数字社会当中,数字传媒对于公众信任信念的形成有着直接的影响。想要令公众产生与司法有关的正向信念,就需要让社会公众认识到,司法机关同社会公众具有共同的有关公平、正义的文化价值理念。而数字媒体在公众对司法公正的感知方面能够起到重要作用。因此,司法机关在与社会公众保持正义观一致的前提下,需要搭建制度化的沟通平台,并保持同社会公众积极的互动与沟通。①耿协阳:《论人民法院提升司法信任度的基本路径》,载《法律适用》2017 年第15 期,第69 页。

一方面,数字媒体对司法公正的宣传有益于社会形成并维护关于司法公正的信心和信念。第一,数字媒体具有强大的信息传播能力。借用数字媒体对司法知识传播能够打破司法数据的孤岛,促进公民对司法知识的接触和学习。研究证明,对案件公开透明的审判,加之媒体的持续宣传能够提高公众对司法系统的认知,有效提升公众对司法体系的信心,进而提高公众对司法的信任程度。②参见韩冬临:《司法信任:概念、理论与应用》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2019 年第4 期,第7 页。在正面的媒体宣传过程中,公众能够感受到通过司法途径解决纠纷,维护自身权益的可靠性,进而能够形成对司法的信赖感。③参见孙梦龙:《司法区块链的数智逻辑与诉讼规训——以〈人民法院在线运行规则〉展开》,载《科技与法律(中英文)》2022 年第5 期,第110页。第二,数字媒体的应用拓宽了司法监督的途径,提高了司法透明度,从而有助于增强公众对司法公正的信心。应用数字传媒进行司法宣传能够减少公众因信息不对称而产生的质疑,积极促进公众形成以司法途径实现社会公平、公正的信念。第三,媒体不单具有对信息的传播力,还具有情感的感染力。非理性因素在信任生成中往往具有重要地位。④参见倪天昌、朱润萍、黄煜、郑致烽:《霍夫斯泰德文化维度视域下媒介信任归因的差异探析:基于对欧洲24 国资料的考察》,《国际新闻界》2022 年第6 期,第30 页。相较于传统纸媒,数字媒体具有更强的渲染力,更有益于观者对司法裁决的理解和感知。⑤参见曲志华:《浅析动态图形知识可视化对知识传播的推动》,载《传媒》2023 年第8 期,第76 页。

另一方面,媒体的不当报道则可能令公众形成片面的司法认识。一旦基于此种错误认识形成了信念固着,则会有损公众对司法的信任。究其原因,法官对审判的案件负有公正审判的责任,而媒体只希冀于通过简短的事实说明收获新闻价值。数字媒体的不当使用“不仅会直接抑制公民的司法信任,而且会通过抑制社会公平感从而间接地削弱司法信任”⑥参见刘建荣、付荣:《媒体使用如何影响中国公民的司法信任——社会公平感的中介效应》,载《贵州师范大学学报(社会科学版)》2023 年第1 期,第40 页。。

因此有效应用数字媒体传播与司法有关的知识,加强对社会公众的司法知识普及,有利于提升司法透明度,也有益于公众对司法的信心和信念的形成。因此,在数字媒体蓬勃发展的当下,需要对司法相关的媒体进行合理监管,以制度化的方式引导数字媒体客观公正地传播司法以及与司法相关的知识。

四、结语

当前的数字化浪潮推动了司法场景的变迁。在传统司法向智能司法转型的过程中,数字科技给司法信任带来了较为复杂的影响。鉴于司法信任具体内容的多样性、技术开发者和司法活动参与者的主观性,以及技术自身的非中立性,这些影响也体现出多属性的特征。因此,不能简单地用“好”或“坏”来评价智能司法对司法信任产生的影响。在智能司法场景中,司法信任的建构既是一个法律问题,也是一个心理学问题,还是一个技术意义上的问题。本文就如何在智能司法场景中重新构建司法信任这一问题作了初步回答。可以预见的是,随着数字技术的快速发展与智能司法的大范围普及,司法信任的形成必将面临更多的新情况与新挑战。从本质上讲,智能司法中司法信任的形成有赖于人民法院的积极作为、技术开发者的自律以及公众包容性的提升。