美国DARPA 生物防御科研项目梳理与部署特点分析

2023-12-23王盼盼田德桥

王盼盼,田德桥

(军事科学院军事医学研究院,北京 100071)

1958 年美国建立了国防高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA),其使命和宗旨是对国家安全相关的突破性技术进行关键性投资。自成立以来,DARPA 通过与美国乃至全球的高水平科研院所、军工企业展开多元化合作,创新发展了大量先进武器技术和军民两用技术,如互联网、隐形战机、全球定位系统和脑控假肢等。近30 年来,随着生物科技的不断发展和生物恐怖主义、突发传染病以及生物技术滥用等生物威胁加剧,DARPA 在生命科学领域,特别是生物防御领域进行了战略性投入,部署了大量相关科研项目[1-2]。2014 年DAPRA 成立生物技术办公室(Biological Technologies Office,BTO),其生命科学相关研究紧紧围绕美军作战需求,瞄准未来科技前沿,布局合成生物学、感染性疾病应对和神经科学3 个领域的研究体系,并取得了大量研究成果[1,3-4]。

本文梳理分析了DARPA 生物防御研究战略布局的发展脉络和2000—2019 年的生物防御科研项目部署情况,分析了DARPA 生物防御科研项目的主要特点。

1 DARPA生物防御科研项目形成背景及相关发展战略

自冷战开始以来,美国国防部和DARPA 对于影响战争形势和国家安全的武器技术的研究一直聚焦于物理和数学科学方向,且一直延续到了20 世纪90 年代。冷战结束以后,受苏联生物武器计划、伊拉克生物武器计划以及东京沙林毒气事件等生物恐怖事件影响,美国国防部意识到其面临的生物战威胁与日俱增,开始部署大量的生物武器防御项目[5-7]。在此背景下,DARPA 开始将生物战防御与生物恐怖应对纳入其科研项目体系中:1996 年,DARPA 新增设了非常规对策计划办公室,开始布局应对生物战威胁的科研项目[5];1997 年,正式启动了“生物战防御”(Biological Warfare Defense)项目单元,当年的年度经费预算为6 160 万美元,主要用于开发进行生物武器袭击后果管理的计算机软件工具、检测环境中病原体和生物毒素的传感器、快速鉴别疾病成因的诊断技术以及预防感染或增强人体抵御病原体或毒素能力的新方法[6]。1997 年DARPA 启动“生物战防御”项目时,时任DARPA 主任拉里·林恩(Larry Lynn)要求相关科研人员要为了革命性的目标而努力,并将DARPA 在生物学领域的发展目标确定为创造一个“生物星球大战”(Star Wars of Biology)[8]。

DARPA 重视发展以生物防御能力建设为核心的生物技术研究还体现在其历次发布的战略规划中。2003 年2 月,DARPA 发布的《战略计划》(Strategic Plan)详细描述了DARPA 八大重点研究领域。其中第一个重点研究领域为反恐(Counter-Terrorism),其中包括部分生物战防御相关内容。在该战略计划中DARPA 首次提出“生物学革命”(Bio-Revolution)重点研究领域,旨在广泛而全面地利用现代生物科技,使美国军队更健康、安全和高效,该领域包括“保护军人人力资本”(Protecting Human Assets)、“增强系统效能”(Enhanced System Performance)、“增强人员表现”(Enhanced Human Performance)和开发上述3 个领域未包含的“工具”(Tools)4 个部分。“保护军人人力资本”主要是指生物战防御和战伤救治。2007 年2 月,DARPA 发布的《国防高级研究计划局战略计划》(Defense Advanced Research Projects Agency Strategic Plan)将2003 版《战略计划》中“反恐”战略重点的生物战防御部分融入“生物学革命”战略重点的“保护军人人力资本”部分。2015 年3 月,DARPA 发布的《服务于国家安全的突破性技术》(Breakthrough Technologies for National Security)报告中设定DARPA 4 项主要战略投资领域的第3 个领域为“驾驭生物系统”。在这个领域中,DARPA 的工作包括加速合成生物学研究进步、应对感染性疾病和掌握新的神经生物学技术。其应对感染性疾病工作的目标包括发展遗传和免疫技术来探测、诊断和治疗感染性疾病、研究病毒的进化、预测突变方式和开发药品疫苗等。2019 年8 月,DARPA 发布的2019 战略框架文件《面向国家安全创建技术突破和新能力》(Creating Technology Breakthroughs and New Capabilities for National Security)中确定了其未来创新的4 个战略方向:维护国家安全、威慑并战胜高端对手、开展维稳工作和推动科技领域的基础性研究,其中主动生物监测和生物威胁应对是维护国家安全战略方向的重要组成部分[9]。

2 DARPA生物防御科研项目概况

DARPA 自启动“生物战防御”项目以来,部署了大量生物防御科研项目。本文从DARPA 官网、美国基金资助查询系统、生物防御相关新闻报道网站以及部分承担机构的官方网站等来源梳理分析了2000—2019 年DARPA 部署的47 项生物防御科研项目情况。

2.1 2000—2019 年DARPA 生物防御科研项目年度立项数及经费投入情况

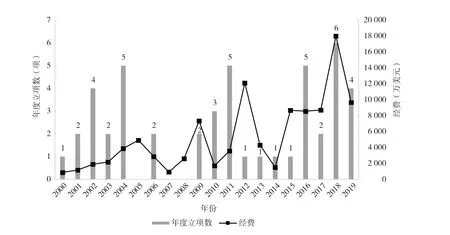

2000—2019 年,DARPA 共部署生物防御科研项目47 项,经费投入至少11.3 亿美元。其中2018 年立项数最多且投入经费最多,共立项6 项,投入经费约1.8 亿美元。如图1 所示,从年度立项数趋势看,DARPA 生物防御科研年度立项数呈现一定的波动性,结合相关年度生物安全领域发生的标志性事件及DARPA 自身的战略规划可以发现,DARPA 生物防御科研项目部署与一些重要事件有所关联。如2001 年“炭疽邮件”事件、2009 年H1N1 流感暴发后DARPA 均有针对性地部署了多个相关科研项目。2014 年生物技术办公室成立后,生物防御类科研项目呈现出年度立项数增多的态势。从项目经费资助看,DARPA 多数生物防御科研项目经费投入较大,如“兼具预防和治疗的自动诊断技术”项目经费接近1.8 亿美元。其他获得经费资助较多的项目还有“建筑物免疫”“大流行病预防平台”“预言(病毒进化预测)”等项目(见表1)。

表1 2000—2019 年DARPA 生物防御科研项目经费投入前20 名的情况

图1 2000—2019 年DARPA 生物防御科研项目立项及经费投入情况

2.2 DARPA 生物防御科研项目各研究领域立项情况

从研究领域布局看,DARPA 生物防御研究注重全链条应对,部署涵盖了预测、预防、诊断和治疗等生物防御研究的主要环节。在2000—2019 年部署的47 个项目中,预测类项目共6 项,包括药物疫苗安全性与有效性类3 项和病原体毒力类3 项;预防类项目共19 项,包括疫苗及免疫类5 项、生物监测类14 项;诊断类项目4 项;治疗类项目8 项,包括治疗方法类5 项和规模化制备类3 项;其他类项目10 项(见表2)。DARPA 部署最多的生物防御科研项目为生物监测类项目。

表2 2000—2019 年DARPA 生物防御科研项目概览

2.3 DARPA 生物防御科研项目主要研究阶段

根据DARPA 生物防御科研项目研究目标和研究内容的侧重点不同,以2009 年H1N1 流感暴发和2014 年生物技术办公室成立为两个时间节点,将DARPA 生物防御科研项目分为以下3 个阶段。

2.3.1 侧重生物战及生物恐怖主义应对阶段(1997—2009 年)

该阶段为1997 年“生物战防御”项目启动至2009 年H1N1 流感暴发,DARPA 生物防御研究主要目的是应对来自敌对国家的潜在生物战威胁和恐怖组织的生物恐怖主义威胁。

DARPA 生物防御研究源于1997 年启动的“生物战防御”项目,主要包括6 个研究重点,即治疗措施、高级传感器、高级诊断方法、生物武器袭击后果管理工具、空气和水净化设备以及潜在生物威胁剂的基因测序。该项目单元具体部署了“非常规病原体应对”(Unconventional Pathogen Countermeasures)、“环境生物传感器”(Environmental Biosensors)、“基于组织的传感器”(Tissue-Based Sensors)、“高级医学诊断”(Advanced Medical Diagnostics)、“高级后果管理”(Advanced Consequence Management)、“空气与水净化”(Air and Water Purification)和“病原体基因组测序”(Pathogen Genomic Sequencing)等项目。2001 年“9·11”恐怖袭击事件和随后发生的“炭疽邮件”事件,导致美国国防战略转向全球反恐,其中“炭疽邮件”事件也被认为是国际生物安全形势的“分水岭”,由此美国及全球各国开始加强生物防御研究[10]。在战略规划层面,DARPA“生物战防御”项目被归属到“反恐”研究领域。与此同时,该阶段DARPA 生物防御研究的整体框架逐渐形成。

该阶段DARPA 生物防御科研项目主要包括以下5 个类别。(1)袭击前情报获取或人群免疫。具有代表性的研究有免疫佐剂类项目,如CpG(胞嘧啶-磷酸-鸟苷酸)相关研究。(2)袭击中生物监测类项目。这类项目主要包括各类生物威胁传感器研究。代表性研究包括:2001 年部署的“风险基因评估”项目,旨在开发一种能够检测任何类型病原体的通用传感器;2003 年部署的“生物气溶胶的光谱传感”项目,旨在利用生物威胁剂的光学特征,开发一种响应时间小于1 min、具有良好灵敏度和低误报率的生物威胁剂检测传感器;2004 年部署的“手持式等温银标准传感器”项目,旨在开发一种手持式传感器,以快速鉴定细菌、病毒、毒素等生物威胁剂。(3)袭击后基于建筑物的人员保护。主要包括2001 年部署的“建筑物防护”(Immune Building)项目及后续部署的数项项目,主要致力于开发基于建筑物基础设施的抵御生物或化学战剂在建筑内部扩散的技术。(4)袭击后医学应对措施研究。这类研究是由“生物战防御”项目单元部署的“非常规病原体应对”项目发展而来的,主要致力于广谱生物战剂治疗方式相关研究。其他相关项目包括:2003 年部署的“快速疫苗评估”项目,旨在通过构建一种人工免疫系统,在体外快速、可靠地评估生物威胁剂在人类免疫系统中引起的反应;2006 年部署的“加速药品生产”项目,旨在利用植物新型生产平台,在12 周内生产出300 万剂符合良好生产规范(good manufacturing practice,GMP)的疫苗或单克隆抗体。(5)袭击后环境处理类研究。这类研究致力于生物袭击后针对受污染环境的去污处理。相关研究包括:2004 年部署的“自洁净表面”项目,旨在开发一种具有自我清洁功能、可以消杀微生物的涂层材料;2002 年部署的“基于二氧化氯的建筑物生物战剂污染清除”项目,旨在开发基于二氧化氯的气体洗消技术。

2.3.2 开始注重大规模感染性疾病应对阶段(2009—2014 年)

2009 年H1N1 流感在美国暴发,并迅速发展为全球性大流感,造成大量人员感染死亡。H1N1 流感暴发后,DARPA 生物防御研究开始注重大规模感染性疾病应对相关研究,并部署了一系列相关项目。

H1N1 流感暴发初期,DARPA 通过审查其既往研究项目,以2006 年部署的“加速药品生产”项目为基础,于2009年5月发起了“蓝天使(H1N1加速)”计划,旨在提升美军快速灵活应对自然发生或人为制造的大流行性疾病的能力。该计划包括3 个子项目:健康与疾病预测(Predicting Health and Disease)项目,旨在预测疾病的过程、症状的严重程度、患者的传染性等,由美国斯坦福国际研究院承担;体外分子免疫构建(Modular Immune In vitro Constructs)项目,为“快速疫苗评估”项目的一部分,由Pasteur-VaxDesign 公司承担;“加速药品生产”项目,主要由得克萨斯农工大学和Medicago 公司承担,2012 年Medicago 公司利用基于植物的生产平台在1 个月内生产了1 000 万支H1N1 流感疫苗。

H1N1 流感暴发以后,DARPA 意识到全球具有高度传染性的新发突发病原体出现的频率正在不断增加,且人工合成生物威胁剂成为可能,这对部署在全球各地的美军形成了较大威胁。2009年6月,DARPA 宣布开展“七天生物防御”项目。该项目旨在寻求高度创新的方法应对任何已知或未知、自然发生或人为蓄意产生的生物剂威胁,主要技术领域包括广谱抗病毒药物、中和抗体和其他创新性医疗应对措施开发等;从2010 年开始,DARPA 围绕核酸疫苗技术、生物威胁剂即时检测和新型靶向给药工具等技术陆续部署了一系列项目,并形成了一个综合性的项目——“兼具预防和治疗的自动诊断技术”。该项目取得了大量研究成果,并成为日后数个DARPA 感染性疾病应对相关项目的基础。2006 年DARPA 部署的“加速药品生产”项目开展的研究证明,基于植物的新型生产平台能够加速疫苗的生产,然而在缺乏临床前安全性和有效性数据的支撑及对疫苗或药物的毒理学广泛认知的情况下,无法启动临床试验。因此,DARPA于2011年9月启动了“微生理系统”项目,旨在开发一种工程化的体外人体组织模拟平台,以模拟药物或疫苗与人类生理系统的相互作用,准确预测药物或疫苗的安全性、有效性和药代动力学。

2.3.3 多元化生物防御研究阶段(2014 年至今)

2014 年生物技术办公室的成立标志美军已深刻认识到生物技术在国防安全层面的巨大价值。生物技术办公室的任务重点是融合生物学、工程学、计算机科学等学科,将生物技术的巨大潜力应用于国家安全领域。在该阶段DARPA 生物防御科研项目呈现出多元化的发展趋势,除了继续强化大规模感染性疾病应对的相关研究外,DARPA 生物防御研究开始布局抗生素耐药、农业生物防御以及生物技术安全等领域,在技术层面注重合成生物学、基因编辑技术在生物防御研究中的应用。

为了应对多重耐药病原体带来的生物威胁,2014 年DARPA 部署了病原体捕食者(Pathogen Predators)项目,旨在研究以噬菌蛭弧菌(Bdellovibrio)和Micavibrio 菌作为耐药性病原体和生物威胁病原体引发感染的治疗方法;2015 年DARPA 部署了“宿主耐受技术”(Technologies for Host Resilience,THoR)项目,旨在通过耐受的生物学机制,开发突破性干预措施,以提高患者自身耐受多种病原体的能力;针对农业领域面临的生物威胁,2016 年DARPA 部署了“昆虫联盟”项目,旨在利用昆虫携带的植物病毒对成熟植物进行基因治疗;针对基因编辑技术滥用或误用带来的潜在威胁,为提高基因编辑技术的安全性和有效性,确保美国在基因编辑领域的领先地位,2016 年DARPA部署了“安全基因”项目;为应对经蚊虫传播登革热、疟疾等疾病对美军作战人员造成的威胁,2019 年DARPA 部署了“重新引导”(ReVector)项目,旨在通过精确安全地修饰人体皮肤微生物组改变皮肤气味,以降低人体对蚊虫媒介的吸引。

2.4 DARPA 生物防御科研项目主要承担机构

2000—2019 年,有来自全球的232 个机构参与承担了DARPA 生物防御科研项目,从承担机构类型看,包含企业、高校、研究院所和医院等各类机构。一些大型企业与国际知名高校或研究院获得了较多的经费。获得资助经费最多的5 家机构为:莫德纳公司,获资助9 370 万美元,承担了兼具预防和治疗的自动诊断技术和全球核酸按需制备 2 项项目的研究;哈佛大学,获资助6 601 万美元,承担了微生理系统和预言(病毒进化预测)等8 项项目的研究;亚利桑那州立大学,获资助4 119 万美元,承担了表观遗传特征与监测和“七天生物防御”2 项项目的研究;G-Con 公司,获资助4 000 万美元,承担了H1N1 加速项目的研究;巴特尔纪念研究所,获资助3 527 万美元,承担了建筑物免疫和SIGAMA +传感器项目2 项项目的研究。其他获得经费资助较多的机构还有范德堡大学、麻省理工学院和加拿大Abcellera 公司等。

3 DARPA生物防御科研项目特点

DARPA 的科研项目凝聚了来自全球高水平科研院所、大型企业等力量,注重开展创新性研究以形成对其他国家的技术优势,促进相关研究领域的革命性与颠覆性进步。生物防御研究作为DARPA近年来重点关注的领域之一,其相关科研项目研究主要呈现出以下特点。

3.1 强调防御关口前移,提高生物监测能力

新发突发感染性疾病及生物恐怖主义等生物威胁能够在短时间内造成大量人员伤亡,因此及时、有效的生物监测能够为生物防御机构快速反应赢得宝贵时间,国家层面强大的生物监测体系也可对潜在生物战或生物恐怖袭击起到震慑作用[11-12]。DARPA 历来重视以生物传感器技术为代表的生物监测类项目的部署,以提高美国生物防御体系的预警监测能力。早在1997 年“生物战防御”项目单元启动时,生物传感器技术就是DARPA 生物防御科研项目的重点研究领域之一,2000 年以前DARPA 部署有“生物传感器技术”和“基于组织的生物传感器”等项目。2000—2019 年,DARPA生物防御科研项目共立项47 项,其中生物监测相关项目有14 项,约占所有项目的1/3。如2004 年DARPA 部署的“威胁战剂云战术拦截与应对”项目,旨在1 min 内远距离探测、鉴别和识别空中化学或生物战剂威胁,并在威胁云团到达目标之前实施干预措施并及时清除;2009 年8 月,DARPA 宣布开展“抗体技术项目”以开发能够在恶劣环境条件下工作的基于抗体的传感器,2012 年该项目取得一定研究成果,之后将该技术移交到了美国国防部的“关键试剂计划”,在成果展示阶段,该项目研发的抗体传感器能够在70 ℃条件下连续正常工作48 h;2017 年及2018 年DARPA 相继部署的“先进植物技术”和“持续性水生生物传感器”项目,希望分别利用陆生生物(在该项目中专指植物)和海洋生物实现对来自陆地和海洋环境中的包含生物威胁在内的各种环境威胁的探测预警。

3.2 强调研究的广谱性,提高抵御未知威胁能力

DARPA 科研项目追求以最低的技术成本实现最高的目标需求。随着人类社会与自然环境的接触日益频繁,生物技术进步带来的技术滥用误用风险不断升级,结合美军在全球各地部署的实际情况,DARPA 认为美国未来面临的生物威胁很可能是未知且复杂多变的。如何以广谱性研究抵御各类已知或未知生物威胁一直是DARPA 的技术追求之一。例如,其“生物战防御”项目单元最开始部署的“非常规病原体应对”项目旨在打破“一菌一药”(One bug-One drug)的模式,实现生物威胁病原体的广谱应对;“基于组织的生物传感器”项目旨在创造能够对任何有害病原体发出警告的传感器,而不是针对单一特定的病原体。针对病毒类病原体存在较高突变率、易对现有疗法产生耐药性的问题,2015年DARPA 部署了“干扰和共同预防及治疗”项目,旨在使用治疗性干扰颗粒(Therapeutic Interfering Particles,TIPs)作为应对快速进化的病毒类病原体的疗法,从而为埃博拉、寨卡和基孔肯亚等快速进化的病毒提供新的广谱疗法,并提供一种可随时应对经过基因工程改造的病毒威胁的平台技术。

3.3 强调系统化立项、注重平台化研发

系统化立项是DARPA 应对生物威胁的重要手段,具有创新性、可按需配置的技术平台研发是DARPA 生物防御研究的核心要求。例如,2001 年前后,为应对生物恐怖分子对军队及重要机构建筑设施造成的威胁,DARPA 部署了“建筑物防护”项目,以改进建筑物的基础设施(如空调系统等),提高建筑物对化学和生物战剂气溶胶攻击的抵御能力。“炭疽邮件”事件发生后,针对该事件暴露的美国在生物威胁应对行动中的不足,DARPA 陆续部署了与“建筑物防护”项目配套的数项项目,包括2002 年部署的“基于二氧化氯的建筑物生物战剂污染清除”项目、用于应对邮件系统可能发生的生物战剂污染的“高级门户安全”项目、“建筑物保护工具包”项目和2004 年部署的“建筑物防护传感器”项目等。

2010 年,为控制天然或人工合成生物威胁剂的传播,DARPA 围绕“兼具预防和治疗的自动诊断技术”项目陆续部署了涵盖核酸疫苗技术平台、靶向给药工具、即时诊断技术、便携式诊断平台和大规模被动免疫技术平台的一系列项目。具体包括以下5 个项目。(1)2010 年部署的“控制细胞机制-疫苗”项目旨在研发基于核酸疫苗的通用技术平台。2011 年,由In-Cell-Art、赛诺菲·巴斯德(Sanofi Pasteur)和 CureVac 3 家公司组成的RNArmor Vax团队承担了该项目的研究工作,并获得了3 310 万美元资助。(2)2010 年部署的“控制细胞机制-诊断与治疗”项目旨在研发基于哺乳动物的细胞工程化,从而研发靶向给药和活体诊断的新型工具。同年,由麻省理工学院、BBN 科技公司、科罗拉多大学博尔德分校和波士顿大学的研究人员组成的团队参与了该项目的研究;2014 年,美国怀海德生物医学研究所的研究人员在该项目的资助下,开展研究了红细胞携带递送技术,可以使人的红细胞递送解毒剂等药物到达全身[13]。(3)2011 年部署的“兼具预防和治疗的自动诊断技术:按需诊断-即时诊断”项目旨在研发一种集生物样本采集与存储、高效分子识别的诊断平台;2013 年,在该项目的资助下,加拿大多伦多大学的研究人员开发了一种用于病原体检测的芯片,并证明了其能够成功分析未纯化的样本,并准确鉴别病原体[14]。(4)2011 年部署的“兼具预防和治疗的自动诊断技术:按需诊断-有限资源配置”项目旨在开发一种可以让作战人员在资源有限的环境中使用的便携式诊断平台;2013 年3 月,加州理工学院获得了该项目1 515 万美元的资助,用于研发数字化滑动芯片平台,以实现在资源有限地区进行生物威胁剂的分析。(5)2012 年部署的“兼具预防和治疗的自动诊断技术:预防环境和传染病威胁措施”项目探索具有创新性的大规模被动免疫策略,开发基于核酸治疗剂或疫苗递送的平台技术。2014 年,美国圣迭戈Ichor Medical Systems 公司获得了2 020 万美元的资助,以进行TriGrid 电穿孔系统的开发和临床评估,该电穿孔系统基于DNA 的抗体递送平台,用于生产基于被动免疫预防的保护性抗体;2013 年,莫德纳公司获得了2 500 万美元的资助,用于研究和建立其mRNA 疫苗开发平台。

3.4 强调快速反应,可按需配置能力

生物防御类治疗剂及疫苗的快速和大规模生产是抵御生物威胁的直接手段,是生物防御能力建设的重要组成部分[15]。DARPA 高度重视生物防御药物和疫苗的快速大规模生产和按需配置的能力。2006 年部署的“加速药品生产”项目旨在利用基于植物的新型生产平台,在12 周内生产出300 万剂符合良好生产规范的疫苗或单克隆抗体。2013 年5 月,DARPA 启动的“快速威胁评估”项目,旨在开发新型高通量方法和工具,在30 d 内阐明生物威胁剂、药物或疫苗影响细胞功能的分子机制,以缩短评估药物疗效和毒性所需的时间,从而加快新型治疗剂或疫苗的审批。2016 年部署的“普罗米修斯”项目旨在患者接触病原体后的24 h 内确定特异性生物标志物,以预测个体是否具有传染性。2017 年部署的“大流行病预防平台”项目旨在开发一个综合技术平台,在病原体识别后60 d 内实现有效的基于核酸的治疗剂或疫苗的快速研发、生产、测试和分发。2019 年部署的“全球核酸按需制备”项目旨在24 h 内快速生产、配制和包装数百种核酸治疗剂。2019 年部署的“利用基因编辑技术进行检测”项目计划将基因编辑元件整合到分布式生物检测器中,针对新发突发病原体进行快速诊断,开发一种能够一次性筛查10 种病原体或宿主生物标志物的手持式检测设备和一个能同时筛查超过1 000 个临床和环境样本的大规模多重检测平台,并要求两个部分的研究均可以快速重新配置,以适应不断变化的生物威胁。2019 年部署的“个性化保护生物系统”项目旨在开发一种轻便、灵活的防护装备,以抵御美军在不同环境中遇到的生物化学威胁。

3.5 强调场景化试验、基地化测试

复杂的作战环境和多元化的生物威胁对于生物防御研究提出了更高的要求,在研究中如何模拟遭受生物袭击的实际场景,并在实验条件下进行有效测试是DARPA 生物防御研究的关注点之一。基于各类型场景化试验和基地化测试的研究方式源自DARPA 科研项目紧贴作战和生物防御实际的研究理念。在大部分项目的预先计划中,DARPA 均明确了项目研发过程中各阶段的里程碑指标以及场景化试验与相关定量化指标演示,部分项目还确立了基地化的实地测试点。例如,2001 年部署的“建筑物免疫”项目包含4 个技术领域,分别为“集成系统试验”“技术开发”“全尺寸演示”“建筑保护工具箱”。其中,“集成系统试验”技术领域致力于在全尺寸搭建的试验平台中设计、开发、实施、测试和优化整个系统架构。该技术领域研究在美国能源部下属的内华达试验场和亚拉巴马州的麦克莱伦堡陆军基地进行了测试。“全尺寸演示”技术领域在美国密苏里州的伦纳德伍德堡陆军训练基地进行演示。2018 年部署的“SIGMA +传感器”项目旨在开发探测生物、化学和爆炸物威胁的新型传感器网络,2019 年,该项目以印第安纳波利斯赛车场为测试基地进行了数次测试,2020 年在美国犹他州陆军杜格威试验场和新泽西州的机场、汽车站、火车站和码头等地实现了各种场景的项目试验。

3.6 强调项目研发的延续性

DARPA 生物防御科研项目的部署致力于满足具体作战任务需求或应对特定生物威胁,但各个项目之间并不是完全独立的,而是具有延续性。这种延续性主要体现在两个方面:一方面体现在项目资助的延续性。以DARPA 资助莫德纳公司开展mRNA 疫苗为例,莫德纳公司成立于2010 年,主要专注于mRNA 疫苗技术的研究。2013 年,莫德纳公司获得了DARPA 部署的“兼具预防和治疗的自动诊断技术:预防环境和传染病威胁措施”项目2 500 万美元的资助,用于研究和开发其mRNA疫苗开发平台;2019 年,莫德纳公司陆续公布了其研发的针对寨卡病毒的mRNA-1893 疫苗和针对基孔肯雅病毒的mRNA-1944 疫苗的研究进展[16];2020 年该公司研发的针对新型冠状病毒的mRNA-1273 疫苗在美国获批上市;2020 年10 月,该公司又获得了DARPA“全球核酸按需制备”项目5 600 万美元的资助,以开发快速移动式核酸疫苗生产平台。这些研究成果的背后均有来自DARPA 的支持。另一方面体现在各个项目部署之间的延续性。DARPA 在之前部署的“复杂环境下的生物鲁棒性”项目取得一定研究进展的情况下,于2016 年启动了针对农业领域合成生物学应用以及生物威胁的“加速农业工程”项目。该项目后来演化形成了3 个项目,分别为2016 年部署的“昆虫联盟”项目、2017 年部署的“先进植物技术”项目和2018 年部署的“持续性水生生物传感器”项目。

4 结语

作为美国国防部下属重要军事技术研究项目资助管理机构,DARPA 从20 世纪90 年代着眼影响国家安全与军事安全的重大生物威胁,聚焦生物防御相关领域的前沿技术,部署了一系列涵盖生物防御研究的前瞻性、创新性科研项目,经过20 余年的不断发展,形成了布局全面、特点鲜明和日趋成熟的生物防御研究体系,逐渐成为美国生物防御科技支撑体系的重要一环。

当前,中国面临的生物安全风险因素众多,生物安全面临严峻挑战,但生物安全领域科技创新能力发展存在短板与不足。面向未来,中国亟须结合自身国情和生物防御实际,加强生物防御相关研究,以生物防御能力建设为牵引,以生物防御关键核心技术攻关为抓手,科学构建中国生物防御科技支撑体系。DARPA 研究被誉为全球科技创新的“风向标”,中国生物防御科研项目管理部门和相关科研人员应及时关注DARPA 生物防御科研项目的立项动态,密切跟踪其相关技术与产品的研究进展,科学研判DARPA 生物防御研究的未来走向和重点技术领域,同时结合中国生物防御需求,积极借鉴DARPA 生物防御科研项目在创新资助机制、先进研发理念和颠覆性科研思路等方面的经验,促进中国生物防御研究创新性发展,不断完善中国生物防御科技支撑体系。

美国DARPA 生物防御科研项目部署情况与管理模式值得中国参考与借鉴,但其部署的一些项目存在较高的生物安全风险,包括实验室生物安全风险以及被蓄意利用的风险,如2016 年部署的“安全基因”项目、“昆虫联盟”项目和2018 年部署的“预防新发病原体威胁”项目等,需要对其生物安全风险进行认真分析与研判。