“直过民族”聚落人居环境“生态—社会—生计”耦合适应研究

2023-12-22张子灿高梦瑶周政旭

张子灿 高梦瑶 周政旭

摘要:“直过民族”指在我国云南等地,由原始社会末期等社会形态直接过渡到当前状态的傈僳、怒、独龙等少数民族。滇西北边陲的独龙江流域是“直过民族”之一独龙族的主要聚居地区,其地域的单元性以及跃进式的历史进程使得该地区的聚落人居环境研究具有典型意义。通过田野调查和民族志文本梳理等方法进行比对印证,在河谷、小流域、村寨3个尺度上论述独龙族人居环境的时空变迁,并探讨其聚落营建历程中核心的影响因素及作用机制。研究表明,独龙族以生存压力为主导形成了典型的山地聚落格局,并在游耕散居转为农业聚居的过程中不断调适其人居空间与社会组织。独龙族聚落作为独立的人居单元,在长中短时段的不同因素影响下构成多尺度嵌套的空间体系格局,并在形成与演变过程中建立起“生态—社会—生计”相耦合的适应机制。

关键词:人居环境;适应性;独龙族;时空变迁;河谷

文章编号:1673-8985(2023)02-0038-07 中图分类号 TU984 文献标志码 A

0 引言

传统聚落在长时段历史中的空间格局演变蕴含了独特的适应性逻辑,其中“直过民族”聚落因其地域单元性和跃进式历史进程使其人居环境研究具有典型意义。“直过民族”是指在政府的帮助下采取特殊的“直接过渡”方式,实现从原始社会末期或阶级社会初期直接跨越到社会主义的少数民族。他们生产生活所在的区域就称为“直过民族”聚居区,简称“直过区”[1]。我国的“直过民族”往往分布在生存压力巨大的地区,生存环境的恶劣导致其生活条件落后、维持生计艰难并且社会结构极度原始。这些压力源伴随着人们的适应性活动,共同塑造着整个“直过民族”的聚落空间及文化形态,对他们的生活具有长期且重要的影响。独龙族是云南省西北部的独龙江流域单一的世居民族,其居民大多分布在贡山独龙族怒族自治县第四区的独龙江两岸,是我国重要的“直过民族”之一。独龙江流域是典型的高山峡谷地貌,山高谷深,沟壑纵横,地理环境十分封闭,生存环境恶劣,所以独龙族的聚落一般选址于江边台地上(见图1)。极端的生态环境导致该地区交通闭塞、生产力低下,使得独龙族在历史上长期处于刀耕火种的原始社会[2]。随着中华人民共和国的成立与社会的发展,独龙族在社会、政治、经济等方面实现了历史性的跨越,整个民族由原始社会直接步入社会主义社会,其社会形态和生计模式的改变促进了整个聚落人居环境的变化。

“直过民族”聚落人居环境的营建需要优先保障生存与繁衍,其适应性机制是对这一核心需求的回应。从古代到近代的大部分时间,独龙族的生计以农业为主,林牧渔业作为生产辅助。由于耕地的缺乏与生产力的极度低下,村庄内部的经济制度与文化价值也都处于集体生产和集体平均阶段。这导致独龙族人没有多余的生产资料和能力来进一步改造、适应生态环境。基于生产条件及科学认知的落后,独龙族人对自然环境充满了原始崇拜,封闭的环境最大程度地保持了其民族文化特色。中华人民共和国成立后,独龙族在生产关系及生产力方面经过国家政策的引导,完成了从原始农林牧渔的公有制到社会主义多种所有制共同发展的过程。空间环境作为这些经济、文化活动的存在基础,与人的关系和活动随之发生了适应性的转变。

目前,国内外对聚落人居环境的适应性研究从单要素分析走向多指标综合评价,聚落人居环境的多耦合适应机制和时空演变特征逐渐成为人们关注的重点。适应性理论最初来源于系统科学并被运用到生态学领域,在Holling[3]提出的社会—生态系统(SESs)基础上恢复力联盟构建了适应性循环框架。随后,Walker的模型揭示出系统演化中的阈值效应及多稳态机制。这些研究为聚落人居环境的多层级、多阶段的演化过程及机制分析提供了理论依据。温晓金、王少剑等[4-5]主要通过复杂评价体系进行耦合模型测算,揭示气候变化与城镇化等干扰因素下城镇和农村的适应性路径及时空演变。此外,在人地关系紧张、乡村旅游业发展、制度变更等影响下的贫困区或农村适应性转型及内在机制等领域也有大量研究[6-7]。部分学者强调区域、聚落和建筑层面的多层级网络以及各要素之间的关系等[8]。然而,这些研究都是基于社会—生态系统框架来对不同层级、对象的适应性进行探讨,少有研究将生计作为主要因素融入这一理论体系,研究多重压力冲击下人居环境的适应性。

考虑到“直过民族”需要直面巨大的生存压力,与之相适应的生计模式是聚落形成演变的重要组成部分及物质体现[9]。赵雪雁、刘永茂等[10-11]探讨了乡村地区的生计策略选择与适应性作用过程,陈佳等[12]揭示了乡村体制转换与农户生计关联的适应性演化。这些都说明生计模式是聚落空间格局演变的基础影响因子。尤其是相同的生态环境基底下,“直过民族”在外部强有力的影响下,社会结构及生产方式的巨大变化导致核心生计模式发生了改变,从而影响聚落人居环境整体结构的现实基础。本文以独龙族聚居区为例,研究“生态基底—社会结构—生计模式”耦合的适应性模式下的“直过民族”人居环境,进一步探明影响其聚落形成与演变的关键因素,旨在为“直过民族”聚居区未来的发展提供有效建议。

1 聚落人居环境的历史研究和独龙江地区的典型性

1.1 人居环境

聚落是村寨及周边自然环境在生产生活中不断相互适应而构成的有机整体,其人居环境也成为各层级、各部分间影响机制的整体性体现[13]。人居环境学提倡从更广的视角去系统性地研究聚落,强调研究对象与各层级间的联系,因此具有高度整体性和内部关联性的流域河谷可以作为单个人居单元进行研究[14]。山地民族聚落往往具有典型的区域特征,一个河谷中的民族聚落人居环境因为相似的自然环境而通常在水平方向呈现分布的一致性,又由于垂直方向巨大高差导致的不同特征而增加内部多样性[15]。

1.2 长时段历史观

聚落人居环境的演变必然伴随着自然、社会、经济、文化等因素长时间的影响与相互塑造,所以引入长时段的历史观有助于推演聚落营建中不同階段的历史情境并解析其中的关键因素[16]。长时段历史观来源于法国第二代年鉴学派学者布罗代尔的研究。他在《地中海与菲力浦二世时期(1551—1589年)的地中海世界》一书中赋予时间以纵深性和层级性,从宏观整体的角度解释了历史发展的进程[17]。布罗代尔将历史时间分为3个层级,并提出与之相适应的影响因素[18]。第一种“长时段”历史对应“结构”,结构作为人类社会发展的基石起到了决定性的支撑作用,如地理、气候、社会组织等人居环境基础构成具有深远的长期影响;第二种“中时段”历史对应“局势”,局势指人口消长、生产方式变革等对历史具有直观作用效果的周期性变化因素;第三种“短时段”历史则对应自然灾害、战争等突发“事件”,对整个历史仅有短期影响。

从长时段历史观的视角出发,“直过民族”聚落的人居环境首先受到自然环境和地形等“结构”制约,决定了选址、营建等“长时段历史”的基础模式。随后人们在经营的过程中因为人口消长、技术改进等因素对聚落人居环境的不断调适、拓展,形成“中时段历史”中较为稳定的影响。聚落发展中灾害等突发事件对族群产生“短时段历史”影响,增加了内部社会、文化等方面的多样性。所以本文需通过地理信息和文史资料分析得出3个时段的核心影响因素,进而探索聚落人居空间的形成与演变机制。

1.3 独龙江流域单元的典型意义

(1)地理及人居的单元性

独龙族主要生活的独龙江区域位于云南省的西南边陲,处于横断山脉的高山峡谷地带。独龙江区域历史上交通闭塞,其典型的垂直立体气候导致山岭有半年左右的时间被大雪封住,使得独龙族长期处于与世隔绝的状态。这些都保障了独龙族社会文化的原初性,为研究山地民族聚落人居环境提供了很好的样本。

(2)生存压力与人居环境脆弱性

独龙江河谷山崖陡峭,水流湍急、潮湿闷热,平地非常稀缺且容易遭受洪涝灾害,独龙族人只能将民居分散盖在山坡的台地上。区域内到处是原始森林,耕地的缺乏导致独龙族处于半游牧半农耕的生产方式。刀耕火种的生产方法需要大片的土地轮歇耕种,所以人们经常散居在山林中并不断进行小范围迁徙。林中蚂蝗、毒蛇众多,这为独龙族人的日常生活和采摘活动带来困难。

(3)压缩了的社会和技术演进过程

独龙族的社会发展及技术提升经历了从原始社会后期水平到社会主义初期水平的巨大飞跃,将原本漫长的历程压缩在数十年时间内,这在全世界范围内都十分罕见。囿于生产力的低下和生产工具的缺乏,独龙族人早期长时间处于粮食匮乏、居无定所的原始社会状态。直至20世纪50年代,外界为独龙族带去更先进的种植技术和开垦工具,帮助他们开垦了许多水田从而保障了独龙族人民的温饱。近几年随着脱贫攻坚行动的完成,独龙族人的生活条件基本已经与外界城乡居民无异。

2 独龙江聚落人居环境

2.1 河谷层面聚落选址及营建

从区域的视角来看,独龙族在一定的自然生态环境下发展出具有独特适应性的文明,使得这一空间不单是地理层面的聚落环境,也是具有人类文化共性形态的文化区,两者综合构成的系统相互作用成为典型的“人居基本单元”[19]。

在地理层面上,独龙江河谷为高山峡谷地貌,两侧是陡峭的高黎贡山和担当力卡山,中间的独龙江落差大而水流湍急。河谷在垂直特征上差异较大,山地的海拔多在3 500—5 000 m,而河谷与岸边台地海拔多处于1 000—2 800 m之间,导致其气候呈现出巨大的立体差异。该地区日照少、湿度极大,陡峭深谷中特殊的气候环境是地质灾害频发的重要原因。从水平特征上看,独龙江作为主要干流较为直窄,整体山地、台地、河流的形态呈现平行的空间格局,仅少数小支流穿过河谷向四周扩展。

聚落选址作为族群存续的关键,往往受到地理环境的极大限制,其营建过程也是生存模式的具象化体现。在贡山各地的历史传说中,独龙族由怒江地区迁徙而来,先民因为狩猎活动发现了可供定居与耕种的平坝,周边的森林也可供人们游猎、采摘。这说明对于早期的独龙族先民,恶劣的生存环境和耕地缺乏导致其粮食不足,狩猎作为重要的生计来源成为他们迁徙的原因之一。根据族中老人叙述的族源迁徙过程,独龙族先民最初在独龙江上游地区居住,随后一部分向南迁至学哇当和莫底地区。独龙族流域的聚落常常位于台地上,平地的缺少使得农牧业的发展受到限制,因此独龙族利用周边环境形成了原始的游牧社会,不同氏族在半山地带的台地上散居。道光《云南通志》卷记载:“俅人,沧江大雪山(怒山)外,系鹤庆、丽江西域外野夷。其居处结草为庐,或以树皮覆之……更有居山岩中者,衣木叶,茹毛饮血,宛然太古之民。”从这里的记载可以看出,独龙族在最初的聚落营建中对周边环境的改变较少,更多的是主动适应自然环境带来的生存压力。随着人口增多与父系家庭组织的形成,同一大家庭或氏族的人聚居形成小的聚落。在此基础上,独龙族因为耕地、游牧的需要进行扩张或迁徙,逐渐在河谷流域形成高度相似的人居文化区。

2.2 小流域层面人居环境空间格局及社会组织变迁

独龙族在復杂的自然环境压制下,以血缘聚居为中心形成了山水林田村的人居环境空间格局,而区域的封闭性阻隔了各民族之间的交流,使得其小流域内部保留了原始的文化特征。本文以孔当村到巴坡村之间的小流域为样本,研究独龙族聚落人居环境空间格局和社会组织的时空变化。

独龙族的社会组织变迁大致可以分为氏族、父系家族和个体家庭3个阶段。在最初远古时期的氏族阶段,人们以血缘关系为基础形成生存的共同体,各个家族之间有相互援助的义务。同一氏族的人们分别居住在一个小流域内相邻的自然村中并共享打猎区域,但人口增长和生产力发展等原因使得氏族组织分裂成为不同的大家族。直至20世纪50年代,独龙族社会生产生活的基本单位都以父系家族作为主要形式存在,上游地区尤其如此。《云南史料丛刊·怒俅边隘详情》中记载:“唯上下江均系地广人稀,恒三五十里始得一村,每村居民多至七八户,少至二三户不等,每户相距,又或七八里十余里不等。”[20]这个阶段独龙族以父系为主的家族公社往往聚居于一个自然村中,每一个家族公社由两至三个父系大家庭组成,不同的大家庭分散居住在河谷岸边的台地或盆地上。独龙人整个大家庭不分家,往往几代人居住在有两三个火塘的长屋里,一个火塘即代表一个小家庭。他们在房屋周边开垦小块的固定田地,整个家族聚落被周边山林环绕。这种家族式的社会组织方式形成了基于血缘关系的自然村,但由于生存的压力,此时的聚落还没有形成比较巩固的定居状态且规模相对较小。解放后随着居住条件和生产技术的改善,独龙族社会已经由氏族、家族转变为主要以核心家庭为社会单元的聚落组织,但独龙人原有的亲属制度仍然在独龙社会中起着维系社会整合的纽带作用。2010年以来,政府将独龙江流域的村庄进行了集中搬迁和安置,将新的村寨布置在流域的小平坝地带,并提供了必需用品以保障独龙族人民的生活。发展至今,逐渐形成了由迪政当、巴坡、龙元、献九当、孔当和马库6个行政村构成的独龙江河谷聚落群体系。

小流域中独龙族聚落社会组织与自然环境相互作用,聚落的规模逐渐增大且在垂直空间上具有一致性特征,逐步确立了特定的人居环境空间格局。其中,自然环境从下到上可以概括为河谷盆地、山间平地、山顶游牧地区。下层为河谷盆地地区,在独龙江较为平缓的区域,人们可以进行小体量的房屋建设,并开展捕鱼等生产活动。中层的山间平地是主要聚居区,人们利用周边山林提供建材和耕地来保障生产生活活动。这为独龙族聚落的营建和发展提供了重要的据点。上层为游牧区域,以连绵完整的山林为主,人们在其中打猎、放牧和采集,对这些区域进行拓展时往往容易受到垂直气候变化的牵制,有较大的局限性。

2.3 村寨人居环境构成和生计模式演变

聚落人居环境不单是村庄中的建筑物及其组合,还应包含外部的自然环境。在巨大的生存压力下,聚落空间中不同的要素与独龙族人的生產生活相互融合,逐渐形成了“山水林田村”的基本山地人居环境格局。

在《雍正云南通志》中记载了“俅人丽江界内有之,披树叶为衣,茹毛饮血,无屋宇,居山岩中”。这说明独龙族在古代处于较为原始的社会阶段,人们散居在峡谷中以采摘游猎为生,一部分人仍然处于穴居、树居等最早的居住形态。随着聚落人居环境中的耕地开荒及居所固定,独龙族人民在与自然环境的长期斗争中积累了生产经验,形成了传统的农耕与游猎相结合的生计模式。根据上下游环境的不同,独龙族聚落发展出了木垒房和竹篾房两种主要的干栏式建筑作为传统民居,房中均会设立火塘用于烹饪、取暖和除湿。上游地区的气候相对干燥且受到纳西族和藏族的影响,在相当长的时期里以树木砍成的方木堆砌成的木垒房为主(见图2-图3)。其建造较为复杂,耗费工料也较多,一般不轻易遗弃。独龙江下游水量充沛、湿气大,已经全部发展为干栏式的竹篾房,即“千脚落地房”。其特点是支撑室内地坪的柱子较细,既多且密,四壁以竹篾围护,上覆茅草,十分简陋[21]。独龙族以前盛行三四代同居一室的原始共产制大家庭,属于家长制家族。儿孙结婚后不分居,紧接着原来的住宅加盖一间房,依次排列成一行,最多可以有十多间。每个火塘即代表一个小家庭,在这种大家庭内部实行火塘分居、主妇管仓、轮流煮饭及主妇分食等特殊制度。随着人口的增多及家族的壮大,许多氏族以血缘家族关系联系起来形成家族公社,随后进一步扩大为区域性的氏族集团,并稳定居住在一块地区。

独龙族耕作的土地类型分为4类:轮歇的火山地、半固定的水冬瓜地、固定的手挖地与园地[22]。由于生存环境恶劣且山坡开荒难度大、储存肥料难,独龙族主要在向阳、坡度小的地方开垦火山地,土地采取轮耕的方式,一般是耕种1年,丢荒4年,如果遇到歉收或其他原因,便会全家迁往别处居住。独龙族也常在居所周边大片种植冬瓜树,其生长速度快且环境适应性强,不但有助于轮歇地休养生息,还能作为独龙族房屋的建筑材料。这种生产方式的特点是轮歇与半轮歇较为普遍,不固定耕地与固定耕地混合,通过人工干预的方式不但可以减少轮作的间隔时间,还能缓解游耕对土地与山林的消耗。此外,高山的森林可以供人们狩猎野猪、松鼠等,并提供野菜、山菌为食物。独龙江流域的河流较为湍急,山底的河谷在春夏时期会有成群的冷水鱼,此时独龙族人会进行各种捕鱼作业。但由于生产工具、生产力及知识储备的限制,人们在这一时期没有进行水田开垦和种植。

在特定的历史机缘下,中华人民共和国成立后独龙族生产技术发生了历史性的飞跃。通过生产工具和技术的引进,村寨开辟了大批的水田、火山地、水冬瓜地等,聚落人居环境的空间布局随之发生了巨大转变。此后独龙族开始拥有水田和固定的耕地,促使独龙族人由采集渔猎和半农业生产的原始散居状态逐渐转向农业聚居社会。目前独龙族人都住在政府建设的集中安置点,房屋在保留了独龙族民族特色的同时引入许多具有现代功能的设施,满足了人们对生活生产的需求。此外,因为直过区与我国西南山地农牧交错生态脆弱和高原复合侵蚀等生态脆弱区部分重合,所以目前政府多采用退耕还林政策。虽然部分农林生产依旧延续,但更多的收入来源于药用植物的种植,如重楼。政府会组织相应的培训,并构建农村合作社来保障保底价格的销售。独龙江人民也有部分外出务工、经商等。同时,独龙江区域也在逐渐向生态旅游产业发展转型。

3 人居环境的“生态—社会—生计”耦合适应性

通过空间信息收集和文本梳理,本文在不同尺度上分析了独龙族聚落空间形态特征,展示了生存压力对独龙族聚落营建与发展的制约和塑造过程,揭示了以生存为核心的聚落长期发展中的“生态—社会—生计”耦合作用机制。这一机制可以从3个主要因素的作用过程和其耦合协同效应来详细解释。

3.1 生态环境的制约与引导

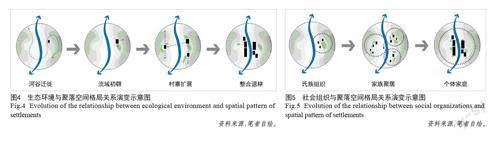

宏观尺度上复杂的地理环境限制了独龙族聚落选址的可能性,并引导其形成山地聚居的基本格局,所以生态基底作为长时段的结构性因素对独龙族人居环境具有决定性的影响(见图4)。独龙江河谷属于横断山脉区域,两侧山地高差极大且坡度陡峭。这迫使独龙族人在垂直空间上仅能在为数不多的山腰定居。聚落视野开阔,这样不但利于聚落安全,还能利用周边环境资源满足生活需求。在独龙族与生态环境长时间相互适应的过程中,人们根据垂直生态环境的不同发展出各类生产活动。这些耕地和食物资源为村寨的开辟与扩张奠定了物质基础。

此外,独龙江流域缺乏较大的支流来分担区域内的生存空间压力,聚落选址基本都平行于河流和山脉形成线性的散落式布局。随着人口增长与轮耕火山地的缺少,生态环境因素再一次限制了族群的发展,独龙族被迫向周边平行迁移,并初步形成了聚落沿河流分布的空间格局。在村寨集中安置后,为了保护区域生态采取了退耕还林的政策,引导聚落环境走向生态可持续的道路。最终,独龙族聚落人居环境在生态因素的影响下,呈现出沿水平方向的流域分布与沿垂直方向的垂直分层,并在时间积累中形成沿河谷流域的氏族亲缘聚居。

3.2 社会组织的塑造与发展

聚落人居环境的塑造是社会、文化和自然相互协同的过程,独龙族在漫长的历史中经历了氏族组织到父系家庭再到个体家庭的社会变迁,这对村寨的空间形态特征和生产生活方式具有重要影响(见图5)。在初期的原始氏族组织阶段,独龙族人会在同一小流域范围内定居,在族长领导下共同生活并分享土地和猎区。这种集体性的血缘集团塑造了小范围的人居环境规模,既有的社会结构和文化传统使得独龙族人以小聚落群的形式保障了生存繁衍的需求。由此可见,小流域不单是独龙族聚落赖以生存的空间基础,还是一个独立、基本的社会组织单元。

随着氏族内的各家族分散而居,在相当长的时间内形成了以父系家族为单位的社会组织结构。在父系家庭组织的影响下,流域内形成了多个相似的、互不侵犯的人居聚落空间范围,并以此社会单位为基础进行新的营建和扩张。生产力和技术提高后,个体家庭作为核心的社会组织单元淡化了家族血缘的限制,不同家族的人们也逐渐聚居形成更为集中的、大范围的人居聚落环境。此外,个体家庭组织强化了私有的概念,进而人们更重视园地的开垦和耕地的划分,影响了聚落内部生产空间的结构和布局。

3.3 生计模式的跃进与适应

由于生态环境的限制,独龙族最初以游猎为主的生计模式导致人们需要不断迁徙,生计模式辐射范围遍及河谷区域。随后人们转向半农耕半游猎的生计模式。这使他们得以定居并形成固定的聚落人居环境,发展出“山水林田村”的人居环境结构。长时间内的这种基础生计模式促进了原始生存资料的积累,人口得以增长,并随之带来聚落的经营与扩张。但由于生产力与生产技术处于较低的水平,人们仍需在山林和河流中进行捕猎采集活动,此时的生计模式辐射范围覆盖了小流域内的大部分生态环境区域。

随着生产力和技术的飞跃,独龙族形成农耕生计主导模式。聚落由此扩大并丰富了固定的生产空间。这极大地增加了单位面积的供养人数,并促使聚落人居环境结构向集约型发展。此外,农耕生计模式加速了原本家族社会组织的解体,人们开始以个体家庭为单位进行生产活动,生计模式辐射范围缩小到村寨范围内。在新时代的发展需求下,林下种植与旅游业的兴起进一步丰富了独龙族的生计模式,商业、服务业等功能板块的引入推动了聚落人居环境的不断调节和适应,形成更为复杂的复合型聚落人居环境结构和布局(见图6)。

3.4 多元耦合的适应机制

生态、社会、生计这3大类因素都极大地促成了独龙族聚落人居环境格局的形成与演变,形成一种民族性与地域性交错的复杂关系,展现了“直过民族”在环境挑战下人地关系的演变特征(见图7)。在独龙族聚落形成初期,人们根据血缘关系聚居在一起抵御生存压力,生态环境的影响贯穿整个聚落发展历史,确定了聚落人居环境的大致范围,并为社会和生计提供了物质基础。社会组织也在相当长的历史时段塑造着小流域的聚落空间形态与内部结构,聚落的扩张导致人们与生态环境的交互增加,其作为生产活动的实施主体也对生计模式转变起到关键影响。生计因素对聚落发展具有直观的、周期性的重要影响,独龙族人民生活质量的飞速发展与制度变化不但缓和了人地关系,也极大地推动了社会结构的转变。

独龙族聚落人居环境不单是地域的生态环境基础,人们在其中聚居并形成社会活动与交往的单元,生计模式在传承与发展的同时也维系着民族生存与代际关系。由此我们得出结论,以生存压力为核心的生态—社会—生计耦合机制对独龙族聚落人居环境具有重大影响,并解释了聚落的适应过程与发展逻辑。

4 结语

在独龙族漫长的形成与演变过程中,其聚落营建方式与空间格局特征随着自然环境等长时段因素的影响逐渐发展成型,随后在人口扩张和社会、文化等因素的相互影响下形成具有独特的地方性特征的“直过民族”聚落人居环境适应性耦合机制。政策介入后的独龙族聚落经历了前所未有的生存空间扩张以及社会、经济进步,但被压缩的社会进程导致人们生产生活方式的急速转变,这也对自然生态和文化信仰提出严峻的挑战。所以在未来的“直过民族”乡村发展过程中需要注重以下3点:(1)尊重自然,在保护生态环境完整性和多样性的基础上留出足够的生存空间,缓解人地关系矛盾的同时开展环境友好型的农耕和旅游活动。(2)通过保留传统聚落格局、建筑形式和传统节日等方式延续民族特有的社会文化,同时帮助转型中的传统文化完成重新构建的过程,以此加强民族认同感和自信心。(3)延续聚落人居环境“人—地”耦合的传统智慧,在村落保护与发展中遵循适应性原则,创建一个可持续的聚落人居环境。

本文通过聚落人居环境的时空演变和适应性机制回应了“直过民族”核心的生存问题,从长时间历史观的视角挖掘了独龙族生存理性的内在逻辑。这對“直过民族”聚落人居环境的深入认知和可持续发展具有重要意义。未来研究中可以将视野放大到对滇西北区域中多个“直过民族”进行对比研究,分析多尺度多民族的聚落人居环境的演化进程类别及机制,对其空间特征进行深入探讨。

猜你喜欢

——独龙族纹面女