论国际体系的多源与俄国外交的东方性

2023-12-19李兴

李兴

摘 要: 国际体系的历史来源不是一元、单中心的,而是多元、多中心的。俄罗斯既是一个多民族国家,也是具有特色的国际体系历史来源之一,其外交具有东方性特点。国际体系多源论,为东方外交史体系的存在提供了理论依据和谱系之根。俄罗斯外交的东方性,既显示了国际体系历史来源的多样性,同时也是东方外交体系的鲜活体现。俄罗斯处于东西方外交史体系的中间地带、过渡地带,也是边缘地带和模糊地带,起着沟通东西的作用。界定相对研究范围,对于东方外交史学科建设来说是重要的,也是有益的。文章主张唯物史观和历史发展多线性,加强对东方区域国别外交(史)的研究,构建国际体系视域下东方外交史学科体系、学术体系和话语体系,反对西方“中心论”“西方唯一论”和“历史宿命论”。

关键词: 国际体系;多源论;俄罗斯;东方性;区域国别外交史

中图分类号:D83/87 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2023)06-0005-(12)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2023.06.001

国际体系的历史来源不是一元、单中心的,而是多元、多中心的。其中,俄罗斯既是一个国家,也是独特的国际体系历史来源之一,地跨欧亚,具有东西兼容的特点。俄罗斯的外交具有东方性。探讨国际体系的历史多源性和俄罗斯外交的东方性对于探讨东方外交史的学科体系建设具有重要而特殊的意义。

一、國际体系多中心历史来源

国际体系就是在国际社会中,各个国际行为主体之间相互影响与作用所形成的有机统一整体。其中,国际行为主体分为国家行为体和非国家行为体两类。相互影响与作用主要表现为行为体之间的相互冲突、竞争、合作和依存。在国际体系中,基本状态是无政府状态。国际体系是随着资本主义在全球的扩张而逐步发展起来的。资本主义的殖民行为将世界各地原本相互隔绝的地域连接起来,以19世纪末20世纪初世界殖民体系的最终确立为标志,国际体系最终形成。国际体系按照地域范围和规模分为局部结构层次和总体结构层次两类。区域国际体系或亚国际体系应该说在全球史出现之前就存在,如古希腊的伯罗奔尼撒战争时期的两极格局,古罗马治下的和平(单极),中国“春秋五霸”“战国七雄”时期的多极格局,两汉与匈奴对峙的东亚的两极格局 ,大唐与大食并立的亚欧两极格局,等等。

国际体系的主要特征:(1)整体性,所有国家与非国家行为主体都被包括在国际体系中;(2)相互联系性,在体系中的所有行为主体之间不可避免地都卷入直接或间接的相互联系中;(3)大小国家之间非对称性;(4)客观性和可变性。

国内外学术界一般以西欧体系即威斯特伐利亚体系为国际体系的唯一来源,因为威斯特伐利亚体系被看成是世界历史上第一个具有近代意义的国际体系,提出了国家主权原则。大名鼎鼎的美国史学泰斗威廉·麦克尼尔的代表作《西方的兴起:人类共同体史》,从其书名、主要观点和行文逻辑就能很容易地判断出来其历史发展观是一元论、单线论,即1500年以来西欧一统天下,后扩展到东欧、美洲、非洲和亚洲,自然其国际体系也是一元论、单线论。1 弗朗西斯·福山在《历史的终结及最后之人》中更是演绎出人类意识形态演进的终结点和人类政府的最终形式——西方自由民主制度。2

1500年以来,国际体系的来源到底是单中心,还是多中心?笔者认为,世界历史发展具有选择性和或然性,是多线发展、多中心,而非单线发展、单中心。如果根据后来的历史结果去推测,甚至裁剪过去的历史,加入作者个人的主观因素,就会离真实的历史甚远。

美国学者斯塔夫里阿诺斯在《全球通史——1500年以后的世界》3 中,分别把1500年代国际体系划分为“西欧”“穆斯林世界”“儒家”三块。刘德斌教授在《国际关系史》中提出“多元并存:前现代国际体系”,包括“东亚帝国体系”“草原帝国体系”“伊斯兰帝国体系”和“欧洲中世纪秩序”。4

自从1500年全球连成一个整体,东西方大分流、分野以来,产生了东西方冲击与反应、中心与边缘、陆地与海洋、海权与陆权、黄色文明与蓝色文明、有色人种与白色人种、基督教世界与伊斯兰教—儒教世界,甚至文明与野蛮、民主与专制、进步与落后之分,全球欲纳入统一的国际体系。此时一改中世纪时期东强西弱的力量对比关系,西方对东方的冲击和影响越来越大。西方—欧亚视角的国际体系先后经历了威斯特伐利亚体系、维也纳体系、凡尔赛—华盛顿体系、雅尔塔体系,等等。同时,并存着东方—亚欧视角的国际体系。如中国古代就出现的朝贡体系(王朝体系)一直持续到19世纪,运用政治、经济、文化等文武相济、软硬兼施的手段联结着中原王朝与其周边附属邻国,有其自身逻辑和规则、机制。朝贡体系既是国际政治,也是贸易安排和文化礼仪。宗主国和附属国双向承担权利和义务。中国还建立了以自己为中心的亚太经贸圈,以西太平洋为主要活动区域。中国特别重视人文教化,“宾服四夷”以达到“万国来朝”。由于是建立在“天朝”“人治”的基础上,不是所谓的“国际法理”的基础上,因此时时发生中断和变化。世界近代史上中国1689年签订的第一个重要的边界条约——《尼布楚条约》中,作为“互市国”,在基本平等的基础上和平划分了中俄两国的边界,实际也是一种国际体系安排,和平处理俄罗斯与东方大国的边界问题。这个边界条约维持中俄之间的和平大约150年(1689—1858)。这也就意味着,国际条约体系大约在17世纪同时在东西方、欧亚两洲进入了各自的外交实践。《尼布楚条约》标志着中国朝贡体系与西方条约体系并存。这一国际体系安排比1648年的威斯特伐利亚体系只晚了40年。

从西欧的视角来看,中国的地理位置偏远于一隅(远东)。威斯特伐利亚体系时期(1648—1815)东西方已有接触,但相互联系不多,基本上还是各自独立发展。

“穆斯林世界”,包括奥斯曼土耳其帝国、伊朗萨法维王朝和印度莫卧尔王朝。其特点都是以伊斯兰宗教、文化作为特色,位于欧亚大陆的南端,伊斯兰教主张“圣战”。作为一个信奉伊斯兰教的大国,奥斯曼土耳其帝国地跨欧亚非三大洲,“到16世纪中期,土耳其人统治着欧洲三分之一的地区以及地中海的一半海滨地区”。5 其外交倾向于欧洲,“不是一支与‘西方’冲突的‘东方’势力”,6 但其表现很东方专制,伊斯兰宗教色彩很重,中央政权的强弱对全国的稳定影响很大。奥斯曼土耳其帝国阻断了欧亚、东西海陆交通,丝绸之路中断,迫使西欧另辟蹊径,向西向南开辟新航路,从而实现了地理大发现,使欧亚大陆出现第一次大分裂。世界中心从地中海变成大西洋。

印度地理位置上属于南亚,毫无疑问,但由于与中国青藏高原相隔,而海洋上与印度洋—西方相通,信奉伊斯兰教的莫卧尔王朝受到了来自东西方的双重影响,与纯粹的东方又不完全一样。印度洋经贸圈联通东方亚太经贸圈和西方地中海经贸圈,起到了一定的桥梁作用。

俄罗斯位于欧亚、东西之间的地带,构成独特、自成一体的国际体系。其殖民地不在海外,而往往在其帝国的周边。其特殊而广大的地理位置和宗教信仰(东方基督教——东正教 ),使其对国际关系的看法迥然不同于西方和东方。它受到来自东西方两边的影响,尽管影响各不相同。俄罗斯企图充当东西方之间联系的桥梁,营建以自身为中心的国际关系区域体系。俄罗斯处在威斯特伐利亚体系的边缘。基辛格明确地指出,威斯特伐利亚会议的“谈判者根本没有想过要把比邻的俄国包括进来。经历了噩梦般‘动荡时期’后的俄国当时正在重新巩固自己的秩序。它推崇的原则与威斯特伐利亚均势背道而驰:单一君主拥有绝对权力,信仰单一的东正教,奉行向四面八方扩张领土的政策”。1

东正教的俄罗斯帝国在17世纪以前是向西(欧洲方向)发展的,位于威斯特伐利亚体系的边缘,被视为“与欧洲国际体系紧密联结”。俄国的扩张遭到欧洲势力和鞑靼(蒙古)的强烈抵抗,备尝艰辛,使“俄国成为欧亚世界的斯巴达”。2 汤因比认为:“俄罗斯文明从起源上讲是东罗马帝国和保加利亚东正教文明的‘卫星文明’,而后它又成了西方文明的‘卫星文明’。但它却取得了突出的成就,在某些方面,其权威甚至超过了东正教文明,而俄罗斯社会正是在这种文明的影响下才使自己的文化越出先前未开化阶段的。”3 俄罗斯成功地实现了农业文明、游牧文明和林猎文明的统一和融合,构成一个独特的国际关系体系。“俄国的那种军事化、现代化、专制政体的巩固对欧洲的旧制度是一种性质完全不同的挑战……一个新的拥有广阔土地和众多人口并(至少在原则上)能够以国家利益的名义调动全体人力物力的军事大帝国的兴起,对政治四分五裂、社会分门立户的旧欧洲,显然是一个巨大的挑战。与之相比,法国和英国像是侏儒,它们只有依靠在持续不断的自身演变中开发新的资源并找到新的力量基础,才有希望与俄国巨人平起平坐和抗衡。”4

18世纪,俄罗斯与清朝东西夹攻,灭亡了曾经活跃于亚欧中心地带数千年的游牧文明。俄罗斯灭亡了哈萨克汗国。中俄两大帝国在中亚相遇。俄罗斯在向西发展遭受挫败(如克里米亚战争)后转而向东(亚洲方向)发展。其大部分领土在亚洲,但传统上的文化之根在欧洲。与西欧相比,俄贵族也参与了领土扩张进程,但避免了欧洲贵族给君主造成的种种威胁。5 作为一个地域辽阔、多民族的帝国,俄罗斯把一整套纳贡制度强加给西伯利亚各个民族,6 并打着“泛斯拉夫主义”和“东正教大家庭”的旗帜,建立了一个地跨欧亚(一度到达北美)、幅员辽阔、囊括一百多个民族、内外都有亲疏远近之分的庞大帝国。按照恩格斯在《俄国沙皇政府的对外政策》中讲的,俄国扩张成性,不择手段,外交是俄国的强项,而主导俄国外交事务的是一帮野心勃勃的外国冒险家集团。7 其政策卓有成效。其国土面积、边界长度长期保持世界第一的地位。它周边的国家、民族、宗教众多,相互之间关系复杂、微妙的程度也是世所罕见的。俄罗斯必须与东西邻居相处,回避不了要与它们频繁打交道。俄罗斯文明注定要与欧亚不同的文明发生交往、交流和交锋。因此,从这个意义来说,俄罗斯不是一个单纯的民族国家,在其与周边国家、地区和文明面对各种问题、处理相互关系的过程中,形成了某种不同于西欧的发展模式、具有相对独特性的区域国际体系或“准国际体系”。从其所发挥的作用和影响来说,俄罗斯本身是世界近代初期世界上多元并存、有特色、有影响的国际体系之一。其影响不仅仅是国别性的,即便不是全球性的,至少也是区域性的。虽然从传统的国际体系定义出发,俄罗斯作为一个完整的国际体系的条件似乎还存在着不足。

俄罗斯在威斯特伐利亚体系和凡尔赛—华盛顿体系中处境比较边缘。前者是因为俄力量不济,挤不进西欧;后者是因为俄遭到西方有意的排斥。但在维也纳体系和雅尔塔体系中,俄的地位举足轻重。俄罗斯位于东西方国际体系之间,相对独立、独具一格,兼具东西方国际体系的特点。即使20世纪90年代发生了苏联解体等事件,西方也没有放弃对俄罗斯的戒心和遏制。基辛格在《大外交》中写道:“美国面对一个具有长期扩张主义历史的国家,应努力保持全球均势……要警惕俄罗斯这个式微的帝国在周边国家重振权势雄风的野心……应设法根据其动作趋势做好反制的准备……强化对俄罗斯扩张行动的障碍。”1

如果把西欧体系和中国朝贡体系看成是东西方的代表性体系,那么,俄罗斯、奥斯曼土耳其帝国、印度各成体系。虽然各有特点,各有区域,但它们地理上处于东西方之间,外交上有区域特色,受东西方的影响,不同于东西方,反过来也影响东西方。作为一个国际体系,其影响力和生命力低于东西方,特别是西方,基本上处于东西方国际体系的边缘地带。基辛格写到“其他各大权力中心认为,威斯特伐利亚会议(如果它们听说过有这么一个会议的话)与自己所在的地区无关”,2 即具有相对独立性。因此,为了简捷方便起见,有些西方学者把它们归纳为同一类,即第三类,从而构成国际体系的第三个来源。他们认为不太适合再细分为更多来源。3 而笔者倾向于把“穆斯林世界”(含奥斯曼土耳其帝国、印度莫卧尔帝国、波斯萨法维王朝)与俄罗斯分开,尽管“穆斯林世界”中的奥斯曼土耳其帝国、萨珊波斯帝国和印度莫臥尔帝国完全不同,且土耳其和萨珊波斯帝国经常处于战争状态。俄罗斯与“穆斯林世界”各有特点,相去甚远,何况俄罗斯与奥斯曼土耳其帝国也长期处于战争状态。

原则上讲,每个独立的国际体系的形成都有自身的地缘、经济、政治、宗教—文化等共同因素,只不过不同的国际体系特点不同,侧重点不同。欧洲威斯特伐利亚体系的特色是政治—社会因素和宗教(基督教、新教和天主教)因素,重商重武,辅以传教,是建立在西欧农业和工业化文明基础上的。中国朝贡体系的特色是文化因素(佛教、儒家文化)和经贸因素,重农、重文而轻商,是建立在中国传统农业文明基础之上的。而“穆斯林世界”体系的特点是宗教因素(伊斯兰教)和军事因素,重教、重武而轻商,是建立在亚欧大陆南端和北非传统的游牧文明和少量农耕文明基础之上的。如果把俄罗斯看成一个独立的国际体系,则其特色应是军事因素和文化因素(东正教),重武而不善经商,是建立在俄罗斯—斯拉夫民族从森林—草原游牧过渡到农业文明基础之上的。4

总之,尽管存在历史长度、成熟度和影响力不足等问题,但俄国仍是人类进入全球历史时代的国际体系多元中心之一。由于种种原因,过去国内外史学界长期忽视,注意不够,需要纠正、补缺。

二、俄国外交的东方性

学术界常常有人把俄罗斯看成是“欧洲外交体系”的一部分,或“欧洲势力向东的扩张先锋”,5 是“西欧的外围地区”“准西方国家”。6 其实,这是不符合历史事实的。俄罗斯不仅仅是一个国家,而且是相对独立、有自身特色、自成体系的国际体系,构成国际体系的历史多源之一。由于俄罗斯地跨欧亚的地理位置和辽阔空间,具有自身的独特性,如多民族血缘和文化基因,独特的宗教、历史,特立独行的外交政策,独具个性的领导人因素、国家利益(包括安全利益、经济利益、影响利益和战略利益)的独特性,西方的对俄政策,等等。正如德国著名学者阿尔弗雷德·韦伯在1925年所写:“俄罗斯与‘西方人’完全不同……虽然他们与西方人在地理上相隔不远,但却是异质的……俄罗斯和俄罗斯民族当然不属于西方,俄罗斯民族和西方毫无疑问完全是两种自成一体的文明形态。”1 俄国的外交具有东方性特点。

俄罗斯的历史很大程度上是一部外交史。俄罗斯帝国、沙皇俄国,以及后来的苏维埃俄国、俄罗斯联邦,都是规模、体量超级大的大国,有的甚至是帝国。按照英国学派代表人物巴里·布赞等人的观点,帝国(如苏联)本身也是一个被掩盖起来的等级制或圈层制的国际体系。1922年成立的苏联,拥有一个圈层的帝国结构,第一层也即最核心层由俄罗斯本身构成,向外第二层由包括乌克兰和白俄罗斯在内的东斯拉夫民族组成,中亚、高加索和波罗底海等的其他民族构成第三层。2

作为一个民族国家,历史上俄罗斯外交具有西方性、欧洲性,与西方老牌帝国一样,崇尚穷兵黩武、殖民掠夺、大国沙文主义、民族利己主义、强权政治、冷战思维、功利主义、利益最大化,且粗鲁、霸道、蛮横。关于这一点国内外学术界研究颇多,其成果汗牛充栋。

但是,作为一个国家和多源国际体系之一,俄罗斯外交也具有东方性。这一点,则为国内外学术界长期忽视,研究极少。

俄罗斯外交的东方性,是相对西方性和西方国家定位而言的。即由于主客观原因,俄重视东方国家,相对理解和尊重东方国家的关切和利益,愿意与东方国家发展紧密的友好外交关系。

俄罗斯的东方性表现为:非西方性,甚至反西方性,或所谓独特性,也即非西非东,亦西亦东。尽管俄多取防守态势,有强烈的不安全感,处于弱势、守势和劣势,但俄孤立而独立,要求平等、相互尊重、尊重其大国地位,主张国际政治多中心、国际关系民主化。同时,俄外交还具有两重性,联结东西方,推进人类进步事业,同情弱小,好打抱不平。与西方老牌帝国主义国家如葡西英法在海外殖民相比,沙皇俄国的殖民地主要在国内。它往往通过不断地征服周边,再把周边变成国内。作为帝国主义国家,其经营的对象主要是亚欧大陆,特别是亚洲。因此,在全球殖民方面俄不如西方国家(如葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、美国等)具有海外冒险、开拓精神(主要在海外的非洲、美洲和澳洲)。俄相对保守,走专制集权、赶超西方的发展道路,国家确实强大了,人民却瘦弱了。

俄罗斯落后于西方,但对西方并不服气,经常动用民族主义力量与西方竞争,追赶西方、超越西方。俄罗斯发挥自身的优势,力图在东西方之间左右逢源,心系西方,面向东方,联合东方平衡西方,利用东方抗衡西方;充当东西方之间的桥梁和过渡,弥补自身力量之不足。其外交的亮点往往在东方。同时也采取实用主义、机会主义、利益最大化策略,故其外交多变。俄对西方有根深蒂固的不信任和防范心理,甚至有自卑心理。俄文化包容但不宽容,不相信外人,惯于以武力解决问题;做好事图回报,缺乏长远发展眼光,在东方面前有优越感。俄民族性格重精神文化生活,轻物质利益,不善做生意,在物质生活欲望方面不如西方高。俄罗斯的国家利益,无论是安全利益,还是发展利益(经济)、影响利益(国家威望),都与东方紧密相关,甚至只有通过东方才能实现利益最大化。

俄罗斯外交的东方性因素如下:第一,地跨欧亚,幅员辽阔,三分之一在欧洲(位于欧洲的边缘——东欧),三分之二(700多万平方公里)在亚洲,包括中亚和北亚。第二,有融合的文明—宗教、多元文化的影响和融合、多民族国家(150多个少数民族)、混血民族基因。亨廷顿认为“俄罗斯文明是基辅和莫斯科的本土根源、拜占庭的强大影响和蒙古长期统治的产物,这些影响造成了一种社会和文化,它们与在极为不同的力量影响下发展起来的西欧社会和文化几乎没有相似之处”。3 即便彼得改革以后,“除了一小部分精英外,亚洲和拜占庭的方式、体制和信仰在俄国社会仍占主导地位”。4 与西方基督教——天主教不同,俄罗斯接受的是东方基督教——东正教。第三,整体经济发展水平,广大亚洲部分的生活方式、风土人情、价值观念,甚至艺术形式,都具有东方特色。俄罗斯处于发达的西方与落后的东方、西方帝国主义与东方被压迫民族之间,自诩为东西方之间的桥梁。第四,从历史发展因素看,从第三罗马到第三国际(共产国际),从泛斯拉夫主义到无产阶级国际主义,从东正教大家庭到社会主义大家庭,都在向东方、亚洲方向扩展,以欧亚为核心。“在俄罗斯,改革者们发现,强加一体化的种种尝试会与当地中间人的既得和竞争性利益发生冲突,而后者在帝国大厦中有着一席之地”,1 “该帝国突出的特征并不在于它与‘欧洲’的不同,而在于多元帝国文化的有效而又切合实际的融合”。2 俄的制度和外交具有欧亚本源,并将欧亚的传统编织进了帝国的治国之术中。3 第五,从地缘政治因素看,俄传统上是一个大陆强国:在维也纳体系框架下,俄国作为陆地霸主與英国作为海权霸主百年竞争(1815—1914);在雅尔塔体系框架下,以苏联为代表的亚欧陆权与以美国为代表的海权国家相抗衡,这也即东西方之间的冷战格局(1946—1991)。在苏联解体后,作为继承国的俄罗斯主张国际关系多极化,奉行东西并重的双头鹰外交,一只眼睛盯着欧洲和大西洋,一只眼睛盯着亚洲和太平洋,均势外交和优势外交是其特色,而这些都离不开东方的支撑和陪衬。

俄国的东方性也体现在与西方特点的对比中。西方一般指西欧—北美,信奉基督教—天主教—新教,以欧美白人为主流,实行市场经济,法治意识强,人情味淡薄。与西方相比,位于欧洲东部的俄国人不会做生意,市场经济不发达,经济发展水平、生活水平以及生活习俗、民族性等,与东方亚洲国家具有很大的相似性。在民族性格方面,好打抱不平,伸张正义,主持公道,敢说直话,有自己的算盘,有浓烈的人情味,时而同情弱小,做好事,但求回报,不吃亏,变化快;首脑外交是其亮点;有强烈的不安全感和对西方的不信任感;受西方挤压和打击;民族自尊心很强,强调国家主权和大国地位,反对干涉内政,主张多边主义,经济发展、轻工技术、生活水平落后,都具有东方特性。

俄国的东方性还体现在其经济社会发展方面的落后性上:农村公社(村社),东正教,东方专制主义,农奴制,民族性。它没有像西欧那样经历文艺复兴、宗教改革、科技革命、新航路的开辟。西方资本主义发展时期它是农奴制的“再版”,“十月革命”之初还出现了农村公社的复兴。俄国是一个呈两面性和矛盾性、在别人认知中大相径庭的民族国家形象。恩格斯在《论俄国的社会问题》一文中阐述了俄国的东方性。他认为俄国“各个公社相互间这种完全隔离的状态,在全国造成虽然相同但绝非共同的利益,这就是东方专制制度的自然形成的基础”。4 西方国际体系中宗教因素对俄的影响要大于东方,而东正教对俄罗斯外交的影响程度介于东西方之间。

俄罗斯外交的东方性大致有四次比较集中的表现。第一次是中俄签订《尼布楚条约》和《恰克图条约》,和平解决两国边界问题,开创了远东国际体系。第二次是克里米亚战争(又称“东方战争”)5 俄战败,向西发展遭受挫折,遂将重点转向东方(中亚、北亚、东北亚),修建西伯利亚大铁路,开发远东,直至日俄战争(1904—1905)。第三次是“十月革命”,苏俄政府发布《和平法令》和《告俄国和东方全体伊斯兰教劳动人民书》,宣布新的对外政策,废除秘密外交,缔结不割地、不赔款的和约,确立平等、友好的相互关系;发表三次对华宣言;创立共产国际,力图把西方无产阶级与东方被压迫民族的解放斗争联合起来。国际主义是苏俄提出的处理国际关系的原则之一。“二战”后苏联地跨欧亚,联结东西,要联通西方国家无产阶级革命与东方发展中国家的民族解放运动,既与发达的国家交集,又与东方发展中国家为伍,其外交独具特色,兼容东西,建立了一个社会主义的东方阵营。但整合内部错综复杂、矛盾重重的整个欧亚,与海洋世界相对峙,蘇联力不胜任,心有余而力不足。第四次是普京时期。经历短暂的“一边倒”向西方的“蜜月期”后,在东升西降、西强东弱的总体格局下,俄罗斯与东方大国——中国建立战略协作伙伴关系,结伴而不结盟,共同推进上海合作组织,创立金砖国家集团。俄罗斯重新整合独联体,振兴俄罗斯,使传统东正教在俄复兴。克里米亚危机后,西方严厉制裁俄罗斯,俄宣称自己也是亚洲—太平洋国家,“向东看”“转向东方”,欲搭东方经济“快车”,创建东方经济论坛,加入亚太经合组织(APEC)。1 俄罗斯外交多元、多选择和多极化。“俄曾经有四个世纪向东行,四个世纪朝西走,无论是在东方还是西方,都没有生根。两条道路都已走过”2,深感“百年孤独”。3 2022年由于乌克兰局势,俄罗斯遭到了西方国家前所未有的经济制裁。俄乌冲突将进一步加强俄罗斯的东方化。

关于俄罗斯属于东方还是西方,俄罗斯学界本身也长期纠结,争论不休。从思想史的视角,东方与西方,欧洲与亚洲,历史上的西化派与斯拉夫派,大西洋主义与斯拉夫主义,大欧洲与大欧亚,无论古典欧亚主义,还是新欧亚主义,其亚洲性、欧亚性、独特性、本土性、民族性实质就是非西方性,也即东方性因素或基因。由于地理位置和外交理念,俄国无论是在历史上还是现实中,与中国、蒙古、日本、朝鲜、土耳其、印度、伊朗、越南等东方国家打交道都比较多。俄罗斯属于欧洲,但不属于西欧,不属于纯粹的西方,其具有东方属性是不争的事实。比起学界,俄罗斯政界则客观、理性得多。俄罗斯的外交经常东西平衡,沟通东西,以东方平衡甚至抗衡西方,协调东西方关系,在东西方之间左右逢源,“东倾西向”。4 欧亚主义者总结了俄国历史文化进程与欧洲的异同,坚决反对“欧洲中心论”和欧洲文化的全人类普世性,否定把俄罗斯“转向”西方文明和文化的企图,在主观上继承斯拉夫派确认的、俄国民族本质的独立价值和历史哲学传统,得出俄罗斯文化不属于欧洲,而属于独立于欧洲和亚洲的“欧亚洲”的结论。5 而欧亚洲历史—文化统一体具有整体性、稳定性和独特性,是人类世界一个独立的文明模式。6 德国史学家斯宾格勒认为,把俄罗斯与欧洲结合成一个统一的整体是“完全没有根据的”,对欧洲的敌意在托尔斯泰、阿克萨科夫和陀思妥耶夫斯基的作品里充分地体现出来了。7 “俄罗斯的思维对西方的思维的范畴感到陌生,一如西方的思维对中国或希腊的思维范畴感到陌生一样。”8

东方性是俄罗斯外交战略和策略的表现,也是需要。俄经常以东方外交平衡西方外交,实行东西并重的“双头鹰”外交。俄罗斯的民族性和包容性,独特的地理位置、思维方式、发展道路、历史进程、地缘政治经济,以及多元的文化—宗教特征,决定了俄罗斯未必追求“普世性”“世界性”和“首要性”,但一定追求“独特性”“唯一性”。东方性,从某种意义上说就是非西方性。俄是欧亚大国,也是非西方大国,亦欧亦亚,亦西亦东,是“东西方”“西东方”“欧亚洲”“大陆洋”,是西方中的东方、东方中的西方、欧洲中的亚洲、亚洲中的欧洲。其身份独特、复杂、混血,是一个“无所适从的国家”。9 更如基辛格所认为的,“在西方俄罗斯是欧洲协调的一部分,参与复杂的均势运作……在中亚俄罗斯面对的是弱小的诸侯国,均势原则便不适用;在西伯利亚,俄罗斯则如同美国开拓地广人稀的美洲一般畅通无阻”。10 中俄尼布楚—恰克图条约体系,是俄罗斯与东方发生外交关系的重大标志。“一条初步的边界线在俄国人、汉族人、满族人、蒙古族人和拉丁人(疑为朝鲜人——作者注)之间划定了。俄国和清朝都画了地图来确定他们的征服。这可以看作是发生在欧亚地区的与当初教皇在两大天主教帝国间划分美洲相等同的事件(指1494年教皇子午线——作者注)。”11 乌克兰危机后,西方的挤压和敌对使俄不得不发展与东方的关系,“向东看”“转向东方”,甚至亲东方。从与东西方的关系来看,俄罗斯外交“东倾西向”是对俄传统外交战略的超越,同时也不是简单地对叶利钦后期东西并重“双头鹰”外交的回归或重复。“东倾西向”既体现了俄地跨欧亚、兼容东西的优势,有可能使俄外交东西逢源,也有可能导致俄外交奉行实用主义。借助东方抗衡西方,又借重西方压制东方,如果处理失当,也可能伤害东西方的利益,引起双方均对俄不满,使俄成为矛盾的焦点。1

俄罗斯属于欧洲(西方)的“外围”,2 “在许多西方观察家眼中,俄国似乎往往是个半开化的‘亚洲’国家。薄薄的‘西化’外表勉强掩住沙皇独裁统治的东方渊源,却完全掩盖不了乡村生活的落后”。3 俄国是欧洲“核心”国家的合作伙伴、工具和受害者。俄外交往往亮点在东方,出彩在东方。在东西方之间,俄并非选择非此即彼的关系,而是选择亦此亦彼的关系。然而,这个平衡并不容易掌握好。

三、从国际体系的多源性和俄国外交的东方性看东方外交史学科建设

国际体系多源论事实上承认,除西方外交体系之外,还存在多元外交体系。这是东方外交史谱系之根,为东方外交史体系的存在提供了理论依据和学理基础。俄罗斯作为一个独立的外交体系,处在东西方外交体系之间,其外交的“东方性”既显示了国际体系历史来源的多中心、多样性,同时也是东方外交体系的侧面印证和鲜活体现。

1.国际体系多源论:东方外交史谱系之根

全球史前,各国各洲是隔绝的、孤立的,互动和影响是有局限的。全球史后,才出现全球意义上的国际体系,大国和小国、东方和西方并存。但学术界长期只知道西方、大国,对于东方、小国和发展中国家,则相当轻视、忽视。过去国际关系史只重政治、军事、战争、安全等高级政治因素,以及经济等显性因素,比较忽视人文、社会、心理等隐性和软性因素,这些缺点急需弥补。

“西方”这个词的含义有一个演变的过程。其涵盖的范围大体经历了从西欧到欧洲、再到欧美这么一个发展过程。第一个全球史时代的国际体系——威斯特伐利亚体系,事实上主要包括西欧陆地国家,当时欧洲东西两个正在崛起的大国英国和俄国并没有直接参加。威廉·麦克尼尔说:“在欧洲向海外扩张的头两个世纪里,世界上只有两大区域从根本上改变了,即欧洲本土与美国印第安人的发达地区……中国、穆斯林和印度人的社会却基本上没有偏离他们原来的发展道路,地球陆地上的相当大部分,即澳大利亚和大洋洲、南美洲的雨林地区和北美洲,以及亚洲东北的大部地区,均未受到欧洲成就的影响。”4 西方第二个国际体系——维也纳体系,主要是一个欧洲体系,由欧洲五大国(英法俄普奥)形成协调机制。20世纪的凡尔赛—华盛顿体系,主要是囊括欧洲和远东—太平洋地区。即使是人类历史上影响范围最为广泛的雅尔塔体系——冷战格局,也没有真正做到囊括全球范围。世界上还有广大的中间地带,构成了不结盟运动的来源。所以,所谓的西方体系论并没有包揽一切、代替一切,更不能说明、解释一切。

除了西欧国际体系(威斯特伐利亚体系)、亚欧大陆东部的朝贡体系(又称王朝体系、华夏体系)以外,还有位于东西方、欧亚之间的其他国际体系,一为中东地区奥斯曼土耳其帝国穆斯林体系,二为亚欧中心地带、地跨欧亚的俄罗斯帝国。它们位于东西、欧亚之间,其地理位置、文明形态、经济发展、社会制度兼有“跨”“杂”特点,既不同于纯粹的西方,也不同于纯粹的东方,而具有独特的体系和视角。这既是其缺点,也可以说是其优点。历史地看,“与奥斯曼帝国形成对照的是,俄罗斯帝国逐渐被看作是欧洲国际体系的一个主要的和合法的参与者”。5 地理决定外交,独特的地理环境和生活方式等决定了独特的视角、独特的角色。西欧体系和朝贡体系被认为是东西方国际体系的两个代表。西欧体系逐渐从“弱国际体系”转为“强国际体系”,朝贡体系逐渐从“强国际体系”转为“弱国际体系”。1 俄罗斯国家处于强势上升期,但体系处于弱势。“穆斯林世界”,特别是奥斯曼土耳其帝国,作为国家处于衰落下降期,作为国际体系也处于弱势。如果说,西欧体系尊崇“霸道”,朝贡体系尊崇“王道”;西欧体系建立在“法治”基础上,讲究平等,王朝体系建立在“礼治”基础上,讲究等级;西欧体系比较外向,朝贡体系比较内敛;西欧体系是一种崇尚弱肉强食和丛林法则的“霍布斯文化”,朝贡体系是一种讲究道义、秩序和“天下”情怀的“康德文化”,那么,俄罗斯体系和“穆斯林世界”体系则是一种处于东西方体系中间的“洛克文化”。2

西方体系一统天下,是不是必然的命运?笔者认为是或然的。如果根据后面的历史结果推定以前的历史原因,就会出现裁剪历史的可能性,就有可能离开真实的历史,有陷入历史宿命论的危险。历史具有主观能动性和选择性。东西方之所以在15—16世纪发生大的分流,原因很复杂,但归纳起来,无外乎以下四组八个因素在起作用:内部和外部、主观和客观、纵向和横向、必然因素与偶然因素。用数学的组合方法计算,共能产生256种因素组合推动国际体系的变化,即([C12]+[C22]+[C02)]×([C12]+[C22]+[C02)]×([C12]+[C22]+[C02)]×[(C12+C22+C02)=4×4×4×4=256],或[(C08+C18+C28+C38+C48+C58+C68+C78+C88=28=256])。当时欧亚大陆至少存在的四种比较典型的国际体系(即西欧—西方体系、中国朝贡体系、“穆斯林世界”体系、俄罗斯—欧亚体系)中,至少存在以下几种可能的发展选择:保留1个体系有4种可能类型([C14]),保留2个体系有6种可能类型([C24]),保留3个体系有4种可能类型([C34]),保留4个体系有1种可能类型([C44]),保留0个体系有1种可能类型([C04]),以及其他新出现的、可能形成的国际体系类型(X种)。也就是说,至少存在过16种以上(([C14]+[C24+C34+C44+C04=]4+6+4+1+1)+X)可能的國际体系类型供历史选择。西方体系最终胜出,表面看起来似乎突然,其实并不偶然,但也未必就是必然、注定。它是各种因素、各种可能综合作用的最终结果,但并非唯一的选择,不能说没有任何其他可能性。历史中的“以成败论英雄”“结果导向论”未必就正确。更不能否定历史能动性和历史选择性的存在和影响。笔者主张唯物史观和历史发展的多样性,反对西方“中心论”“西方唯一论”和“历史宿命论”。

全球史以来,历史上和现实中的小国也处在一定的、特定的国际体系中,其在大国和以大国为核心的国际体系的夹缝中生存。小国外交表现出一定的特点:或选边结盟,冲锋在前,充当某个大国的马前卒;或中立不盟,独立自主;或左右逢源,平衡务实;或抱团取暖,集体发声;或东倒西歪;或反复无常;或轻微背叛;或“玩转”大国;或实用主义,见风使舵;或狐假虎威,借势谋利。以利益为核心的实用主义,以国际体系构成大气候和外部限制因素,几乎成为决定性的。3 如瑞士、瑞典、奥地利,历史上的亚非拉殖民地小国,现实中的中亚、东欧、中东小国,概莫如此。研究小国和小国外交,是研究大国外交、国际格局、国际体系和国际秩序的重要视角,也是重要内容。

历史常常重复,具有惊人的相似之处。英国学者约翰·达尔文(John Darwin)在对亚欧大陆的历史进行研究后得出结论:“如果说从过去的漫长检视中,可以发现什么不变的事实,那就是欧亚世界对单一制度、单一统治者或单一规范的抵制。”4 因此,也不能完全排除在西方体系占据优势地位500年或以后,国际体系的多中心或许会表现出惊人的历史生命力。李鸿章曾经慨叹的“千年未有之大变局”与今人所说的“百年未有之大变局”有某种异曲同工之妙。所不同的是,前者反映的是西升东降,而后者反映的是东升西降。

2.俄国外交的东方性与东方外交史学科建设

俄罗斯是亦东亦西、不东不西、东西兼容的国家,处于西方国际体系和东方国际体系、西方外交史体系和东方外交史体系的过渡地带、中间地带,也是东西方国际体系、外交史体系的边缘地带、中间地带、模糊地带。区分学科体系之间的中间地带、过渡地带、模糊地带或者说灰色地带,对学科建设来说有时是必要的、重要的,也是有益的。从俄罗斯外交的“东方性”,既能清晰地看到东西方国际体系、外交体系之间的不同,也能明确地看到东方与西方国际体系、外交体系的互动和融合。

东方与西方是相对而言的,东西方不仅仅是地理概念,也是地缘政治概念。无论是其地理空间,还是具体内涵,其实都是变化的。俄是东方外交体系的边缘地带,同时也是东西方之间的模糊地带。东西方力量对比也好,东西方外交体系的边界也好,都是动态的、变化的,不是一成不变的。东方外交史与西方外交史相互印证,相互成全。

东方外交史体系应区别于西方外交史体系。它是具有亚洲和东方共同性的外交体系。如以中国为中心的朝贡体系,又称王朝体系、华夏体系、天下体系,涉及东北亚、东南亚等中国周边国家。广义的东方国家还包括印度等。当然,东方国家内部历史、命运各不相同,如近代中国在西方体系和俄罗斯体系的强势冲击下,沦为殖民地半殖民地,但保住了部分国家主权形式。朝鲜则沦为完全的殖民地。同为历史悠久的文明古国,印度成为英国百分之百的殖民地。东亚唯一的例外是日本。日本摆脱被西方殖民的命运,脱颖而出成为东方唯一的现代化强国,成为地缘政治意义上的“脱亚入欧”“脱东入西”的亚洲强国。从某种意义上讲,日本在东亚是以中国为核心的朝贡体系的破坏者,同时,至少它自己认为,它也是西方—俄罗斯体系的阻挡者。1 曾为佛教国家的越南,先后被法国、日本、美国殖民占领,但最终在中国等国的帮助下赢得了独立。同时,令人惊讶的是,同为亚洲佛教国家,泰国依靠自己高明的外交手腕,从来没有变成西方的殖民地,保住了国家的独立。在奥斯曼土耳其帝国瓦解的废墟上,土耳其迅速崛起,成為一个独立的、世俗的现代国家。而阿富汗在经历了三次艰苦的英阿战争后终获独立。英国的一再入侵激发了阿富汗人之间的认同感,成就了“帝国的坟墓”这一美名。2

应重视东方国家之间紧密的交通、经济、人文和历史联系,以及在历史上反对西方侵略、剥削和压迫的共同斗争和相互支持。有必要研究东方国家对西方的不同态度、不同应对、与西方不同的关系,以及各自为民族独立和国家建设而进行的努力。东方国家貌似一盘散沙,各自为政,个别甚至相互为敌,但还是有不同的代表性、典型性国家,既有大国也有小国,如中国、日本、印度、泰国、韩国、伊朗、阿富汗、土耳其等,仍然具有共性和普遍性的一面。东方国家学者应加强合作研究,如中日韩三国联合研究东亚历史、中俄印三国(金砖国家集团)学者合作研究亚欧文明、上海合作组织国家学者联合研究丝绸之路、中俄蒙三国联合进行蒙古帝国史研究,等等。

在西方外交史中,西方也从来不是一个整体,甚至相互争斗不已,如西班牙王位继承战争、“七年战争”,美国独立战争,拿破仑战争,两次世界大战,等等,但不妨碍西方外交史学科成立。

当然,东方外交史不是东方国家外交简单和机械的集合或堆集,基于其共同而有区别的地理、经济、人文及历史联系,特别是在西方的强势冲击、侵犯、侵略下,要深入而全面地研究东方国家共同和不同的反应、外交特色、历史命运,以及东方国家争取国家独立和民族解放,发奋图强,致力于国家富强和现代化发展的共同、不同的历史方案和历史进程。

3.国际体系视域下东方外交史“三大体系”构建

在国际体系视域下研究东方国家和相关国家的外交史,有利于构建学术体系、学科体系和话语体系。这里以俄为例。作为一个国际关系行为体,俄在威斯特伐利亚体系中是个边缘角色,其力图打破这种安排;在维也纳体系中上升到高位(击败拿破仑,建立神圣同盟),又被打落下来(克里米亚战争败于英法);在凡尔赛—华盛顿体系中被边缘化;在雅尔塔体系中又站至顶端(美苏两极格局);冷战中败北失势,如今又重新崛起为全球“玩家”。从历史来看,俄既是国际体系的创建者和维护者(如维也纳体系、雅尔塔体系),又是有意或无意的破坏者(威斯特伐利亚体系、凡尔赛—华盛顿体系)。作为一个国际关系行为体,俄罗斯创立一个新的国际体系的能力未必足够,但挑战一个旧的国际体系似乎没有问题,并一般以激进的方式去改变它所不认可的国际秩序。俄罗斯幅员辽阔,资源独一无二,军事实力强大,战略地位重要,地处东西方以及欧洲和亚洲两个相对有特色的国际体系之间,其国际表现具有矛盾性和特殊性,使其在欧亚乃至全球的国际体系中处于一个独特而重要的地位。其内政与外交相关性很大,外交特别是战争的成败会反过来对其内政产生巨大的影响。例如,反拿破仑战争的胜利使俄国受到西方思想影响,导致国内十二月党人起义;克里米亚战争失败导致俄国内农奴制改革,外交上向西扩张遇挫,转而向东发展;日俄战争的失败导致国内宪政改革,外交上向东扩张遇挫,又回归向西;第一次世界大战初期的失败导致俄国内爆发“二月革命”和“十月革命”;第二次世界大战的辉煌胜利,导致斯大林更加自信和苏联模式的进一步加强,以致失去了改革的良机;冷战的失利导致苏联国家的解体,俄罗斯政治经济制度转型,外交和国际关系发生转变。

只有通过维也纳体系,才能清楚地明白和分析英俄百年竞争(1815—1914)的表现和原因。只有通过雅尔塔体系,才能深刻地剖析美苏之间的50年冷战和对峙。

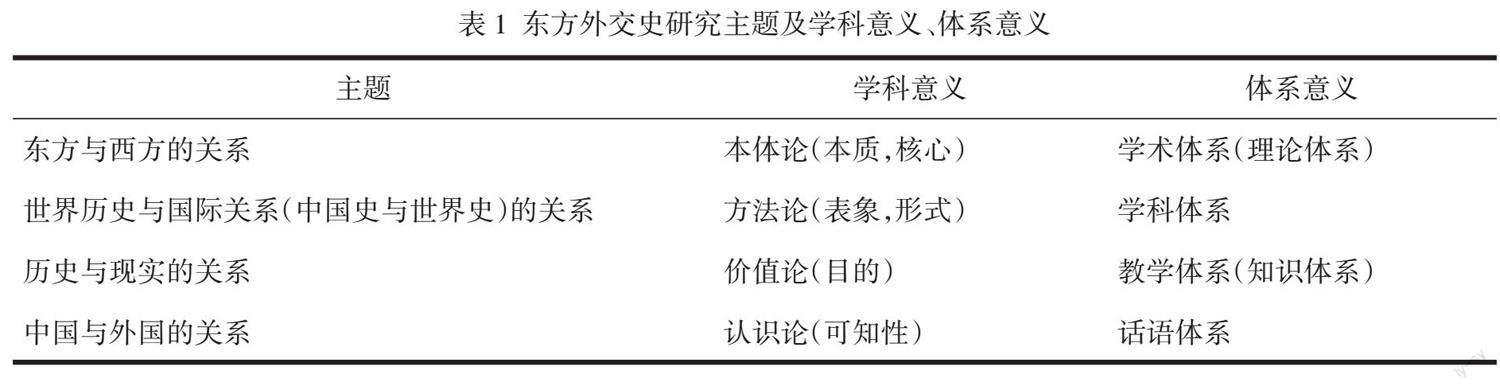

从学科意义上,要明晰本体论(研究什么)、价值论(为什么研究)、认识论(可否研究)和方法论(如何研究)。从主题上,要处理好表1的几对关系。

4.加强对东方区域国别外交(史)的研究

第一,以习近平中国特色的外交思想为指导,建设具有中国特色的哲学社会科学,以新型国际关系、人类命运共同体为关照。建设课程思政,培养国民的文化自信、道路自信、制度自信、理论自信。中国是东方最具有典型性、代表性的大国。冷战结束后,国际格局发生从一超多强向多强一超转化,在“百年未有之大变局”状态下,中国的综合实力和国际影响力迅速提升,中国特色的大国外交风生水起,国际地位迅速上升。正如习近平总书记所说的:“我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。”1 也就是说,中国比任何时候都更靠近世界舞台的中心,这就为加强东方区域国别(史)研究、推动东方外交史学科体系奠定了历史基础,提供了时代条件。

第二,提升“东方外交史”的学术地位,反对“西方中心论”“欧美中心论”和西方话语霸权,主张与“西方外交史”体系相提并论,东西平衡、兼顾,并驾齐驱。要提倡和践行学科的包容性,兼收并蓄,提高东方外交史的学科定位;弥补学术空白,反对西方中心论,反对“东亚病夫”及“西亚病夫”的历史成见,恢复和研究历史的真相,正本溯源。历史学具有很强的包容性,吸纳力强。世界历史和国际关系跨学科、交叉学科的融合,带来了学科上的六“新”:新的“论题拓展”、“研究范式”、“价值重塑”、“价值主导”(即学术主导,而非政治主导)、“交叉融合”、“学术增长点”。要科学构建“东方外交史”四大体系,即理论体系(学术体系)、学科体系、教学体系、评价体系(话语体系)。2

第三,以“一带一路”建设实践、“一带一盟”对接合作为抓手,提倡中外合作、国际合作和全球合作,建立世界学术共同体和评价机制,研究东方国家之间、东西方国家之间多样、复杂、影响深远的互动关系。如果说过去主要关注“高级政治”(High politics),以后则要增加对“低级政治”(Low politics)”3 的关注和研究;过去的研究主要是西方视角(欧亚视角),以后要增强东方视角(亚欧视角)的研究。应吸收古今中外人类的一切优秀文化遗产,特别是中华优秀传统文化、马克思主义理论和中国特色社会主义生动丰富的实践理论。

第四,运用跨学科、多学科、交叉学科等方法,对东方区域国别的文史哲、政经法、史地军等进行综合研究、系统研究、比较研究。区域和全球研究已经超脱了“民族国家”“欧美中心”或“西方中心”,而更关注国际社会,要重点弥补“东方研究”“亚非研究”。

第五,凝聚全国研究力量,优势互补,特色分工,取长补短,与时俱进,良性竞争,共同进步。要联手攻关重大项目,服务于国家发展战略。应提倡允许不同声音学术观点的存在,鼓励学术争论、观点多元。应建立学界和政界之间的“旋转门”机制。

第六,培养研究东方国家语言和历史的人才队伍。要培养东方小语种人才,包括俄罗斯、中亚、中东、东南亚、东北亚、非洲、拉美等非西方地区小语种人才。目前这方面的人才还远远不能满足国家战略和国际形势发展的需要。还必须到研究对象国进行深入的学术交流和广泛的社会调查,并从中培养出既精通所在国语言文化又有理论水平和实践能力的各种复合型的国际公务人才,特别是青年人才,并形成梯队。这是构建和发展东方外交(史)学科的必由之路、不二法门。1

The Multisource of International System and the “Orientalism”

of Russian Diplomacy

— On the Construction of the Discipline of Oriental Diplomatic History

LI Xing

Abstract: The historical sources of the international system are not monolithic and monocentric, but pluralistic and polycentric. Russia is both a multinational state and one of the historical sources of a distinctive international system, and its diplomacy is characterized by orientalism. The theory of multiple sources of international systems provides the theoretical basis and genealogical roots for the existence of the oriental diplomatic history system. The orientalism of Russian diplomacy shows both the diversity of the historical sources of the international system and, at the same time, is a vivid reflection of the oriental system of diplomacy. Russia is in the middle of the East-West diplomatic history system, serving as a transitional zone as well as a peripheral and ambiguous zone, which connects the East with the West. Defining the relative scope of research is important and useful for the discipline of oriental diplomatic history. This paper advocates historical materialism and the multilinearity of historical development, strengthens the research on country diplomacy (history) of the oriental region, builds the disciplinary system, academic system and discourse system of the history of oriental diplomacy in the view of the international system, and opposes “Western-centrism”, “Western uniqueness” and “historical fatalism”.

Key words: international system; multisource; Russia; orientalism; Regional and Country-specific diplomatic history

(責任编辑:中 和)