“以形写神”在当代写意人物画中的传承与发展

——以《烟火人间》创作文案为例

2023-12-18杨晓彬

□杨晓彬

“以形写神”是中国传统绘画艺术的基本造型法则,也是中国画创作实践和艺术理论研究中的永恒话题和基本追求。东晋画家顾恺之在他的《摹拓妙法》中最早提出了“以形写神”的观点,指出画家在反映客观现实时,不仅应追求外在形象的逼真,还应追求内在精神本质的酷似。这一理论为人物画的发展指明了方向,使人物画的创作迈向了一个新的阶段。本文以当代写意人物画为出发点,结合个人在中国画创作中遇到的问题,重点研究与阐述“以形写神”在当代写意人物画创作中的传承与运用,同时对传统中国画中的“形神”关系进行重新认识,以期能够更好地指导今后的中国画创作实践。

一、创作综述

决定一幅人物画成功的因素有很多,但处理好人物画的形神关系可以说是重中之重。“形”是“神”的载体,而“神”是所描绘对象和画家思想的高度结合。因此,当一幅作品仅仅将形似作为标准,不能反映出绘画对象所特有的神韵时,就不算成功。只有通过“以形写神”,才能使绘画作品生动自然,使绘画内容与画家的思想达到高度统一。

回溯到魏晋时期,顾恺之在他的《摹拓妙法》中点明了人物画创作的目的便是达到“传神”。到了南朝时期,谢赫提出了“六法论”,这是对顾氏“传神论”的继承与发展,不得不说,谢赫的理论在顾氏理论的基础上又前进了一大步。顾氏的“传神论”只提到了传神,而谢赫的“六法论”更全面,不仅讲到了作画要讲究传神,还要讲究布局、临摹与色彩,但即便这样,谢赫依然将传神放在了首位,他提出了“气韵生动”,指出人物画要以生动的“气韵”来表现人物内在的精神和生命,这一点也被后世许多画家当作艺术的最高境界。由此可见,谢赫也是重“神”论的画家。到了隋唐时期,顾氏的理论影响到了张璪,便有了“外师造化,中得心源”的说法。张彦远更是在此基础上提出了“以气韵求其画”的主张。在五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》中,画家通过目识心记的方法,描绘了饮乐男女的各种形态,人物服饰的色彩变化多端,宛如一幕写实的戏剧。最让人称赞的是画家表现出了韩熙载郁郁寡欢的神态,表现了人物矛盾复杂的心理。正如荆浩所说的“似者得其形、遗其气,真者气质俱盛”,这句话与顾恺之的“以形写神”说的是同一个道理,作画贵在似与不似之间,这便是作画的乐趣。

由于受到西方素描绘画的影响,许多画家忽视了“以形写神”“气韵生动”“形神兼备”的人物画标准,而是把“写实”“像”作为当代中国写意人物画创作的首要目标和标准,导致当代中国写意人物画创作的思想性大大降低,对人物画“传神”的追求大不及以前。

二、创作构思

(一)题材和内容的选择

当代写意人物画的风格题材多种多样,很多画家以表现现代生活为题材。从题材来看,大致分为以下几种:第一种便是以现代都市人物形象为主,通过表现人物各式各样的发型、多彩艳丽的服饰及人物佩戴的一些装饰品,来表现现代人生活的情况。第二种便是表现少数民族特色的题材。例如,以藏族人民生活为创作题材的南海岩先生,他的创作中充满了对藏族人民的喜爱。他的作品把藏族人民的外貌特征表现得淋漓尽致,用极其写实的手法突出表现人物的形态,以达到人物“传神”的目的。第三种便是表现军事题材或重大事件的创作作品,这类题材的作品叙事性很强,通常气势宏大,能够给观众留下深刻的印象。

本次创作以现代生活中的一角为题材,没有选择表现都市的霓虹灯和高架桥,而是选择表现一处平凡普通的街景,但这样的题材有助于增强画面的生活气息,使观者的目光聚焦于人物造型和神韵的刻画,而不是仅仅去感受画面带给他们的氛围。作品借助人物简单的动态与外形,来表现出老人慈祥安逸的神态,表达本次创作的主题“以形写神”。

(二)艺术创作构思

在宏观地确定了要表现的人物形象、画面布局及需要营造的画面意境之后,本次创作便将注意力放在了对人物的具体刻画上。顾恺之说过,四体妍媸,本无关于妙处。传神写照,正在阿堵之中。可见顾恺之认为人物画传神的关键便在眼睛。所以,本次创作首先把重点放在了人物眼睛的刻画上,在塑造人物的眼睛前,进行大量的素描与速写练习,以便能够准确把握人物眼睛的形态结构。在对老人脸部和手部进行刻画时,多采用干枯笔和一些墨色较浅的短线,明确人物的结构,使人物形象更加突出与饱满。中国绘画自古以来就受“笔简形具”“笔愈简而气愈壮”等绘画理论的影响。笔者把这种理论也运用到了创作当中,在塑造形体的过程中并不会脱离追求“神似”的本质,以达到“以形写神”的目的。在整幅画面的设色中,背景采用蓝色,而地面采用墨色,通过两种颜色的对比,来表现画面的空间感,借助两种色调的对比,使画面更趋于统一和完整,表现出一种含蓄隽永的美感。

三、视觉表现

(一)人物造型的处理

“以线存形,以形写神”是中国写意人物画的核心原则,它既表示用形表现物体外在的、具体的、可视的形象,又表示用神来揭示事物内在的、本质的、隐含的形象,赋予绘画生命。中国画不同于西画,西画更侧重用色彩块面来塑造形象,而中国画则以线造型,用线条塑造客观事物的外形,传达画者的思想情感。例如,在袁武的作品《心灯》(如图1)中,画家通过线条的抑扬顿挫,墨色的浓淡干湿来体现画面的不同质感和层次,画面上线条起伏的变化,正是画家情绪的映射。

图1 袁武 《心灯》 2019

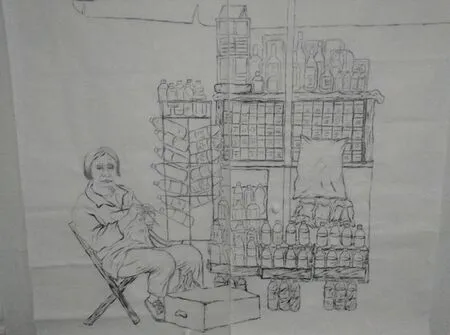

在《烟火人间》线稿(如图2)的创作中,为了达到“以形写神”,笔者首先从人物的五官开始塑造,这样更易于捕捉人物面部生动的神态特点。人物脸部和手部的刻画,采用皴擦等笔法,以表现老人脸部和手部的质感,人物衣褶大多采用“钉头鼠尾描”,起笔时要顿笔,收笔时要渐提渐收,抑扬顿挫。人物形体转折处要特别注意用笔,把人物的形体特点表现出来,在塑造形体的过程中也不会脱离追求“神似”的本质。

图2 杨晓彬 《烟火人间》线稿 2020

(二)色彩的运用与协调

谢赫在提出“应物象形”之后,便点明了绘画创作还应遵循“随类赋彩”,这一理论也一直贯穿着中国人物画创作的始终。由于谢赫“六法”是对顾氏“以形写神”的继承与发展,所以,“随类赋彩”在很大程度上也是为“以形写神”服务的。在用色彩去表现藏民肤色时,南海岩先生都会采用重彩着色,这种设色方法,表现出来的人物形体更加坚实,人物形象也更加生动与活泼。以南海岩先生的作品《阳光璀璨》(如图3)为例,他用极富诗意化的表现方法,把画面中藏民的异域气息表现得淋漓尽致,将线条融于色彩之中,使人物造型更加写实逼真,以达到人物传神的目的。

图3 南海岩 《阳光璀璨》 1999

在《烟火人间》的创作中(如图4),对于人物的设色,笔者并没有采用平涂的方式,而是采用了点染,这样更有助于表现人物皮肤的质感,使人物的形体和神态的刻画更加生动。人物的衣服用墨线进行简单的勾勒,没有进行着色,而裤子用墨色进行表现,以增加画面的厚重感。画面并没有照搬图片,人物后面的背景墙以蓝色为基调,渲染一种忧郁静谧的氛围,同时与前面物体的颜色形成冷暖对比,增强画面的空间感,使画面更加和谐与统一。

图4 杨晓彬 《烟火人间》 中国画 180cm×194cm 2020

四、创作心得

在本次创作过程中,笔者对“以形写神”一词有了新的认知。从古代岩画开始,到现代的水墨人物画,“以形写神”一词的重点已经从“形”落到了“神”上,这是时代的需要,也是人物画发展的必然。形神之间并不是一种对立的状态,而应当是一种若即若离的关系。正如刘成纪在《形而下的不朽——汉代身体美学考论》中说的那样,“如果说人是一个形神合一的整体,那么这种合一必须是内外贯通的合一,否则就成了一种机械的组合”。人物画的最终目的就是要达到“形神兼备”,想要达到这种目的,就需要把“以形写神”的绘画原则贯穿于人物画创作的始终。

在本次的创作中,笔者渐渐找到了一种属于自己的表现形式,开始舍弃画面中多余的笔触,使人物形象更加生动与简练。在《烟火人间》的创作中,整体画面前期塑造非常顺利,可是到了后期,整个画面却无法深入下去,人物动态比例都已经确定好,形体塑造也基本完成,可人物表现出来的感觉是僵硬呆板的。面对这个问题,笔者在创作的过程中,进行大量的人物速写与素描训练,培养自己的观察力与感知力。加强户外写生的能力,体会不同的人物造型特征,在写生训练中深入体会形体塑造对传达人物神态和精神气质的作用,这些都有助于后期人物画的创作。

写意人物画在发展的过程中,会不断地向“以形写神”“形神兼备”等这些传统的绘画理念输送新鲜的血液,这种交融是新形式产生的标志,也是新形式产生的必然。而新形式的产生,对我们来说也是一个巨大的挑战,它要求我们贴近生活,为写意人物画找寻新的活力。在以后的创作道路上,笔者会继续学习前人的经验,借鉴优秀的外来文化,不断丰富写意人物画的创作形式,让中国传统文化更加绚烂多姿。