二王书法与《老子》哲学思想(上篇)

2023-12-18□李永

□李 永

众所周知,王羲之、王献之父子因卓越的书法艺术在中国书法史上被誉为千秋范式、百代楷模,在东亚文化圈也有一定的影响力。二王既是显赫的书法家,也是世家天师道徒。他们的书法艺术研究论著已经很多,但是系统研究他们书法哲学意蕴的人非常少。本文从王羲之、王献之书法的布白、用笔、心法三个视角阐释其与《老子》哲学思想相反相成的内在联系,揭示包括《老子》在内的道家哲学构成的中国艺术哲学的内核。

魏晋玄学,以老庄思想融合儒家经义,至南朝宋时,《颜氏家训·勉学》云“庄、老、《周易》总谓‘三玄’”,故以此三书为玄学经典。王羲之、王献之身为天师道教徒,自然接受了魏晋玄学作为时代思潮的熏陶,如王羲之《十七帖》中的《旃罽帖》有“知我者希”一句,此句出自《老子》七十章。王羲之《兰亭诗》(二首)为典型的魏晋玄言诗,运用老、庄、易思想言论,表达其尊道贵玄的天师道徒本色。如“代谢鳞次,忽焉以周”“悠悠大象运,轮转无停际”仿自《老子》二十五章“周行而不殆”天道观;“和气载柔”化用《老子》十章“载营魄抱一”“抟气致柔”语句;“异世同流”仿造《老子》一章“同出而异名”一句;“前识非所期”中的“前识”出自《老子》三十八章“前识者,道之华,而愚之始”。王献之《保姆志》云:“郎耶王献之保姆姓李,名意如,广汉人也。在母家志行高秀。归王氏,柔顺恭懃。善著文,能草书,解《释》、《老》旨趣。年七十,兴宁三年,岁在乙丑,二月六日,无疾而终。”王献之保姆“善著文,能草书,解《释》、《老》旨趣”,必然受二王父子道家、道教文化环境熏陶。王献之《乞假表》云:“伏惟天慈,物通其志,必蒙听许。”“天慈”出自《老子》第六十七章“天将救之,以慈卫之”一句。由此可见,二王创作与《老子》有着内在联系。包含在“三玄”哲学之内的《老子》作为时代思潮,已融化在二王艺术创作中,尤其是书法领域。下面分三部分阐述《老子》哲学思想在二王书法中的具体运用。

《老子》的道论哲学思想可从“体、相、用”三个层次阐释:首先,在“体”层次上,《老子》的道指宇宙万物的本体。如《老子》二十五章云:“有物混成,先天地生……可以为天下母。吾不知其名,强字之曰‘道’。”其次,在“相”层次上,《老子》的道指相反相成的辩证法。如《老子》四十二章云:“万物负阴抱阳,冲气以为和。”再次,在“用”层次上,《老子》的道指“德”。如《老子》二十一章云:“孔德之容,惟道是从。”德者,道之用也。本文所论以“相”层次为主,兼及“体”“用”两个层次,因为“体、相、用”三个层次本来就三位一体,不可分割。

一、知白守黑的布白

帛书《老子》乙本二十八章曰:“知其白,守其黑,为天下式。为天下式,恒德不忒。恒德不忒,复归于无极。”黑为阴,白为阳,知白守黑为太极阴阳二仪之道。《周易·系辞上》云:“一阴一阳之谓道。”又曰:“是故《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”《系辞下》曰:“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。”因此,知白守黑在自然现象上就体现为日月相推生两仪,寒暑相推生四象,四象生八卦,由此生大业。大业之一便是运用“八卦纳甲法”而产生的人体养生修炼之道,“复归于无极”,大定也。

《老子》此章原文可从内丹修炼生外药的角度进行阐释。《悟真篇浅解》卷中四十三曰:“黑中有白为丹母,雄里怀雌是圣胎。校注三:元精元神凝结,即金丹之基础。”《周易参同契》曰:“知白守黑,神明自来。白者金精,黑者水基。水者道枢,其数名一。”彭晓注:“白者,金也。黑者,水也。知金水之根用为药基,则神精自生于器中,故云神明自来也。”“知金水之根用为药基”已说明是内丹修炼之药。陆西星亦曰:“所谓神明,即神德也。‘白者金精,黑者水基’。所谓金精,即金炁也。五行之气,金能生水,而还丹造化,先天白金却生于坎水之中,故作丹者,惟虚心恭己,奉坎以求铅,迨夫时至机动,神明自来。”

王羲之《记白云先生书诀》又曰:“天台紫真谓予曰:‘子虽至矣,而未善也。书之气,必达乎道,同混元之理。七宝齐贵,万古能名。阳气明则华壁立,阴气太则风神生。把笔抵锋,肇乎本性。”此书诀将书法与丹诀融为一体,书入道,能将混元之炁开发为阴阳二气,“阳气明”与“阴气太”均“肇乎本性”,仿佛“守黑(阴)知白(阳)”之性①说明:本文不考证王羲之书论的真伪问题,如果是后人伪托,并非没有价值,因为书论思想是符合王羲之书道观与创作实际的。就像流传后世的王羲之作品都是临摹品,同样具有价值一样。。

但后人却将“知白守黑”运用于书画创作中字法、章法的布白。西晋成公绥首先提出了书法上的黑白分布章法,其《隶书体》云:“章周道之郁郁,表唐、虞之耀焕,若乃八分玺法,殊好异制,分白赋黑,棋布星列。”“分白赋黑”即“知白守黑”的翻版也,“棋布星列”即章法也。在“赋黑”行笔过程中,又进行“分白”,分割创作载体上的空白,从而形成作品的章法。王羲之继承了这一创作法则,并细化到字法中。

王羲之《题卫夫人〈笔阵图〉后》曰:“夫欲书者,先乾研墨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,便不是书,但得其点画耳。昔宋翼常作此书,翼是锺繇弟子,繇乃叱之。翼三年不敢见繇,即潜心改迹。”“预想字形”即是在想象中“知白守黑”,此论又以宋翼作反面事例,说明不讲字法布白便不是书的缘由。其《书论》又云:

夫书字不贵平正安稳。先须用笔,有偃有仰,有攲有侧有斜,或小或大,或长或短。凡作一字,或类篆籀,或似鹄头;或如散隶,或近八分;或如虫食木叶,或如水中蝌蚪;或如壮士佩剑,或似妇女纤丽。欲书先构筋力,然后装束,必注意详雅起发,绵密疏阔相间。每作一点,必须悬手作之,或作一波,抑而后曳。每作一字,须用数种意,或横画似八分,而发如篆籀;或竖牵如深林之乔木,而屈折如钢钩;或上尖如枯秆,或下细若针芒;或转侧之势似飞鸟空坠,或棱侧之形如流水激来。作一字,横竖相向,作一行,明媚相成……为一字,数体俱入。若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。

此论主张字有“偃仰、大小、长短”的布白变化,如“虫食木叶,水中蝌蚪”等分割空间,必须注意“绵密疏阔相间”,至于作一字“数种意、数体入”,则是破体字,要求更高了。而“若作一纸之书,须字字意别”则是章法上安排经营。此书论将点画、字法、章法的布白阐述得详细而生动。

后世书坛,如欧阳询《八诀》“分间布白”与《三十六法》“避就、穿插、补空、回抱”,虞世南《指意》“粗而能锐,细而能壮,长者不为有余,短者不为不足”等书论,均可看到王羲之直接、间接影响。

唐代学王羲之最像的孙过庭在《书谱》中云:“至若数画并施,其形各异;众点齐列,为体互乖。一点成一字之规,一字乃终篇之准。违而不犯,和而不同;留不常迟,遣不恒疾;带燥方润,将浓遂枯;泯规矩于方圆,遁钩绳之曲直。”此论涉及布白中点画施列,形体异乖,延伸出“违犯与和同”“留迟与遣疾”“燥枯与浓润”“规矩与方圆”“钩绳与曲直”诸多辩证关系,将羲之书论与创作上升到哲学理论的高度。

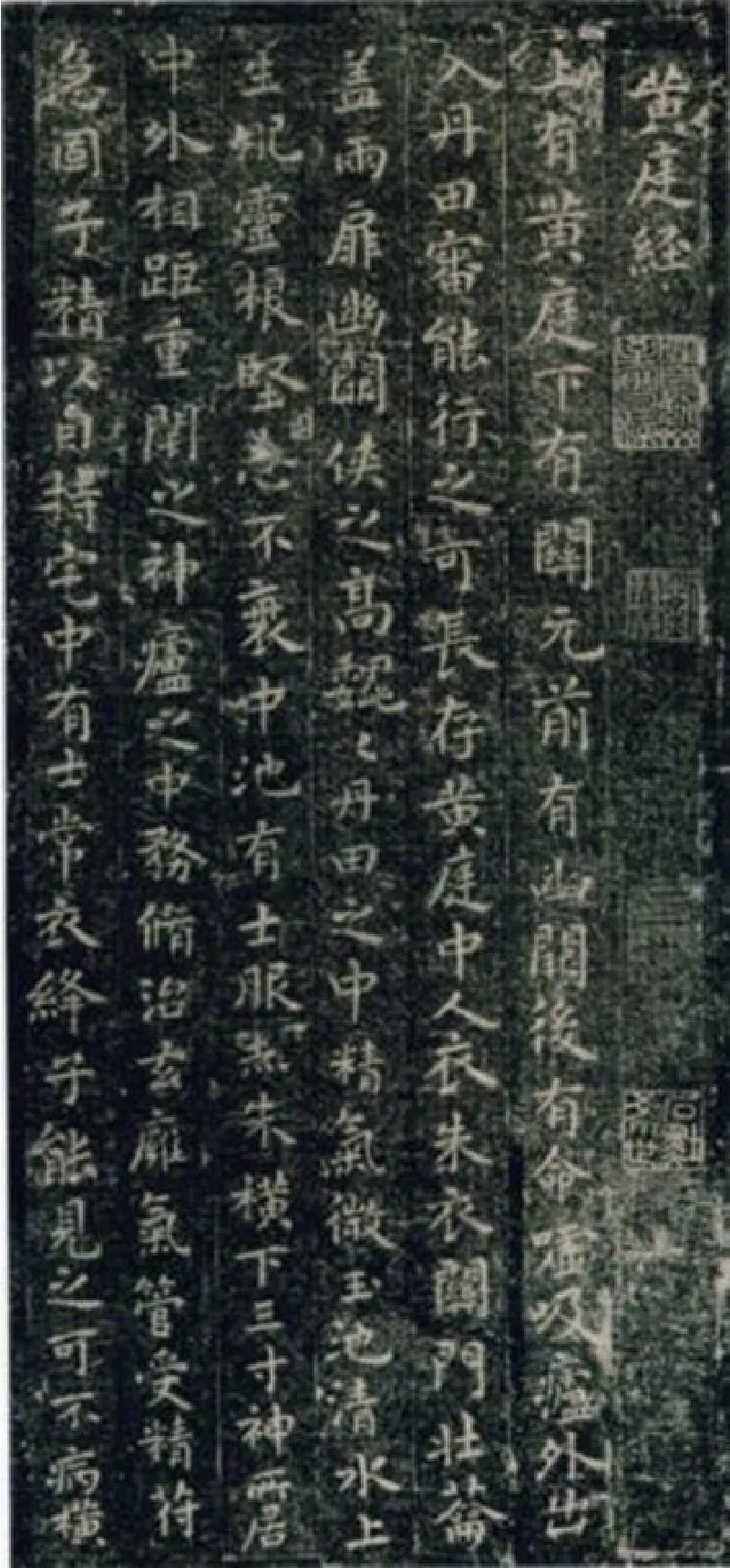

笪重光《书筏》有曰:“精美出于挥毫,巧妙在于布白,体度之变化由此而分。观钟、王楷法殊势而知之。真行、大小、离合、正侧,章法之变,格方而棱圆,栋直而纲曲,佳构也。”笪重光论及钟繇、王羲之楷书章法善于变化,故出佳构也。如大王《乐毅论》、《黄庭经》(如图1)、《曹娥碑》等楷书,章法均参差错落,纵横交叉,灵活多变。其又曰:“黑之量度为分,白之虚净为布。”即守黑知白也。包世臣《艺舟双楫·述书上》亦曰:“是年又受法于怀宁邓石如完白,曰:‘字画疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。’以其说验六朝人书则悉合。”包公以“计白当黑”的清人奇趣,验证包括王羲之在内的六朝人书,即“知白守黑”的近代版也。

图1 《黄庭经》(唐人临本拓本)

康有为《广艺舟双楫·干禄第二十六》又云:“摺贵知白,策贵守黑,知白则通甚矣,守黑则密甚矣,故卷摺欲光。然摺贵白光,缥缈有采;策贵黑光,黝然而深。”康有为用篆、隶书体分析“知白守黑”的各自侧重,可谓别具匠心。

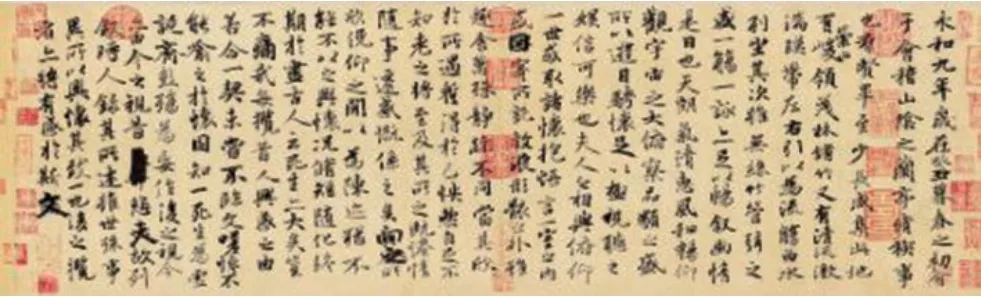

王羲之行书布白以《兰亭序》(如图2)为典型。前文所引南宋书法家陈槱《负暄野录·论纸品》云:“《兰亭序》用鼠须笔书乌丝阑茧纸,所谓茧纸,盖实绢帛也。乌丝阑即是以黑间白,织其界行耳。”用乌丝阑布白,是《兰亭序》创作运用的独特章法。明董其昌《画禅室随笔·评书法》又曰:“右军《兰亭叙》,章法为古今第一,其字皆映带而生,或小或大,随手所如,皆入法则,所以为神品也。”《兰亭序》布白讲究“映带而生”,小大自如,故为神品也。

图2 《兰亭序》

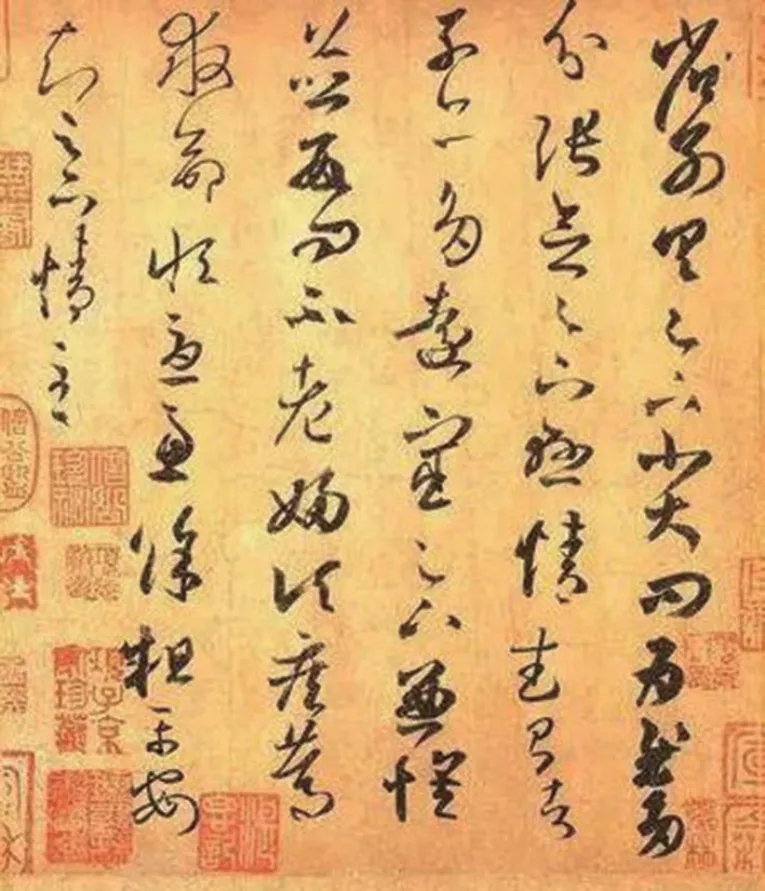

而其草书《十七帖》(如图3)章法更是意态飞动,避实就虚,讲究挪让、照应、穿插、平衡,字里行间跌宕起伏,呈现一种简约流动的美感。

图3 《十七帖》之一《远宦帖》

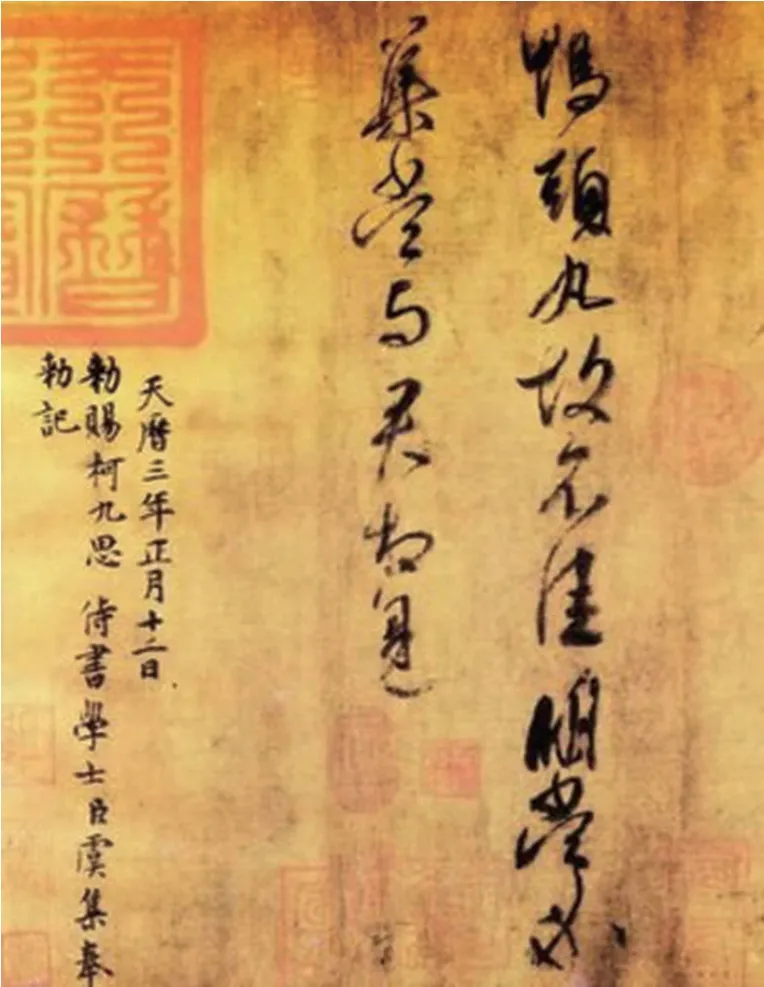

王献之行草以著名《鸭头丸帖》(如图4)为典型。其结体攲侧遒劲,参差错落,善于取势。虚实相生,仪态善于变化,体现出一种“虚静”美,在布局中常计白当黑,在空白处见功夫,字与字、行与行中间常留较大的空白,给人一种形离神合的感觉,有“散怀山水,悠然忘羁”的旨趣,也入神品。如陆机《文赋》所谓“函锦邈于尺素”也。

图4 《鸭头丸帖》

英国艺术批评家贡布里奇在其《艺术与错觉》一书中曾赞赏中国艺术“笔墨不到的表现力”,其云:“中国的艺术理论讨论了笔墨不到的表现力。‘无目而若视,无耳而若听,旁见侧出,于一笔两笔之间,删繁就简,天趣宛然……实有数十百笔所不能写出者,而此一两笔忽然而得方为入微’。”贡布里奇强调中国艺术留白手法的魅力,“无目而若视”指留有余地,耐人品味,“无耳而若听”指余音缭绕,空灵生动,仿佛“删繁就简”的寥寥几笔,如王献之《鸭头丸帖》两行草书,就生出了笔墨不到的风流韵味。

二、正复为奇的用笔

《老子》五十八章:“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。孰知其极?其无正。正复为奇,善复为妖。”老子认为矛盾双方可以相互转化,如祸福、正奇、善妖等。严灵峰先生认为“‘奇’,邪也”,邪通“斜”,倾斜也,即“攲”。攲与奇两字上古音韵部相同,故奇通“攲”。奇正原指古代兵法术语。古代作战以对阵交锋为正,设计邀截、袭击为奇。《孙子·势》曰:“三军之众,可使必受敌而无败者,奇正是也。”后被运用于书画创作领域,说明用笔奇正相生的转化。

王羲之《书论》云:“夫书字不贵平正安稳。先须用笔,有偃有仰,有攲有侧有斜,或小或大,或长或短……或竖牵如深林之乔木,而屈折如钢钩;或上尖如枯秆,或下细若针芒;或转侧之势似飞鸟空坠,或棱侧之形如流水激来。作一字,横竖相向,作一行,明媚相成……每书欲十迟五急,十曲五直,十藏五出,十起五伏,方可谓书。”此论开头明确地提出了“夫书字不贵平正安稳”,必须“有偃有仰,有攲有侧有斜”,即主张用笔攲侧与平正相生相合也。接着,举例说明奇正关系。“竖牵如深林之乔木,而屈折如钢钩”,“竖牵”为正,“屈折”为奇;“枯秆、针芒”为正直,“飞鸟空坠,流水激来”为奇侧。而每书又有“十曲五直,十起五伏”的奇正对比变化。既有定性比似,又有定量标准,书法用笔奇正关系变化的论述,至王羲之《书论》已经成熟矣。王羲之《用笔赋》又曰:驰凤门而兽据,浮碧水而龙骧。滴秋露而垂玉,摇春条而不长。飘飘远逝,浴天池而颉颃;翱翔弄翮,凌轻霄而接行。详其真体正作……没没汨汨,若蒙汜之落银钩;耀耀希希,状扶桑之挂朝日。或有飘繇骋巧,其若自然……若长天之阵云,如倒松之卧谷。

此段文字叙述真书(楷书)用笔奇正变化。其中“兽据、垂露、朝日、阵云”等用笔为守正,“龙骧、摇条、银钩、松卧”等用笔为出奇,而此赋则更多地铺陈“有攲有侧有斜”的用笔,如“飘飘颉颃、翱翔弄翮、凌霄接行、飘繇骋巧”等,以奇为正也。

王羲之《草书势》又云:“因为之状曰:疾若惊蛇失道,迟若渌水徘徊。缓则鸭行,急则鹊厉。抽如雉踞,点如兔掷。乍驻乍引,任意所为。或粗或细,随态运奇……似蒲葡之蔓延,女萝之繁萦……河汉之有列星。厥体难穷,其类多容,婀娜如削弱柳,耸秀如袅长松。婆娑如同舞凤,宛转而似蟠龙……或卧而似倒,或立而似颠,斜而复正,断而还连。若白水之游群鱼,丛林之挂腾猿。”①(宋)朱长文撰:《墨池编》卷一,清文渊阁四库全书本。此势在《用笔赋》侧重奇侧用笔的基础上变本加厉,用“世间无物不草书”之意,极尽铺陈自然万象的千姿百态,阐明草书在疾迟、缓急、驻引、抽点、粗细、卧立等运笔过程中“随态运奇”的用笔变化,如“惊蛇、渌水、鸭行、鹊厉”,又似“蒲葡蔓延、河汉列星、婀娜弱柳、白水群鱼、丛林腾猿”等,为一篇草书赋,更加注重草书奇侧取势、生姿的用笔效果,即“立而似颠,斜而复正”,以奇为正也。

王羲之书论是在前人书论的基础上,对奇正关系加以提炼,上升为自觉理论的。前人如东汉蔡邕《笔论》的“任情恣性,纵横有可象者”包含性情、用笔的奇正变化。西晋索靖《草书势》所谓“逸游盼向,乍正乍邪”,首先提出了草书用笔的奇正(“正邪”)变化。成公绥《隶书体》所云“翘首举尾,直刺邪掣”,明确隶书用笔也指向正奇(“直邪”)关系。卫恒《四体书势》有曰“或守正循检,矩折规旋”,此势为古文,源于天象地文的奇正变化;又曰“或杳杪邪趣,不方不圆”,这是讲篆书势,也含有奇正相生的笔法。卫铄《笔阵图》又云:“又有六种用笔:结构圆备如篆法,飘飏洒落如章草,凶险可畏如八分,窈窕出入如飞白,耿介特立如鹤头,郁拔纵横如古隶。”卫夫人总结六种书体笔法,也蕴含奇正相生的变化,“结构圆备”为守正,而“飘飏洒落”则是出奇矣。

由上论述可知,西晋书论对古文、篆、隶、草四体书中奇正用笔转化均有详细而生动的阐述,可谓蔚然大观矣。卫夫人又理出六种用笔,更加完善也。

唐以后历代书论,如欧阳询《八诀》的“疏密欹正,斜正如人”与《用笔论》的“忽正忽斜”,李世民《王羲之传论》的“势如斜而反直”,项穆《书法雅言·正奇》所谓“逸少一出……正奇混成也”、董其昌《画禅室随笔》所谓“右军如凤翥鸾翔,似奇反正”与“转左侧右,乃右军字势。所谓迹似奇而反正者”,周星莲《临池管见》亦云“右军书转左侧右……势如斜而反正者”,朱和羹《临池心解》又曰“王羲之书《兰亭》,取妍处时带侧笔”,等等,均受羲之“正复为奇”的用笔辩证观影响。

康有为《广艺舟双楫·本汉第七》又云:“然二王之不可及,非徒其笔法之雄奇也,盖所取资皆汉、魏间瑰奇伟丽之书,故体质古朴,意态奇变。”康有为对二王雄奇笔法追根溯源,认为二王取资汉魏瑰奇,故有“意态奇变”的效果也。如大王晚年复古小楷《孝女曹娥碑》中“者、之、哀、崩、丧慈父、归是、洲屿、或趋、不扶、土、死贵、夜”(如图5)等诸字,皆有汉魏古朴瑰奇之风,奇正相生也。小王《洛神赋十三行》中“采湍濑、玄芝、佳人、信修兮、而、申礼、慕、灵、或拾翠、携、兮咏、靡兮”(如图6)等诸字,也有“意态奇变”之效。

图5 (源自安思远藏本《孝女曹娥碑》)

图6 (源自碧玉版《洛神赋十三行》)

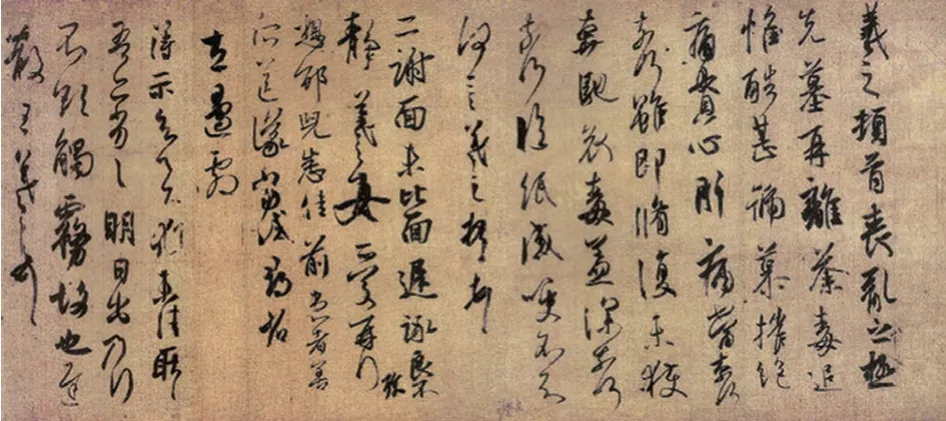

二王行草用笔也多为“正复为奇”。正如王镛先生主编《中国书法简史》评鉴大王著名《丧乱帖》《二谢帖》《得示帖》(如图7)行草三帖:“此三帖行草相杂,字形奇侧生姿,章法动荡不定,书写中带有强烈的即兴性,并在挥运中形成形式语言的丰富性。王羲之用笔是中、侧锋并用,圆转、翻折兼施,因此点画形态变化多端。帖中线形状方圆对比之强烈而果断,是构成其奇伟洒脱风格的重要因素。”大王此三帖多用绞转翻折笔法,中锋为辅助,形成攲侧生姿,逸宕妍美的书风。

图7 《丧乱帖》《二谢帖》《得示帖》

王献之著名《鸭头丸帖》也以攲侧取势,有遒劲错落之美,《中国书法简史》又曰:“(《鸭头丸帖》)是其遒美潇洒新风的代表作,虽只寥寥两行,却清晰地体现出王献之的强烈个性与艺术独创性……此帖用笔中、侧锋兼用,笔势连绵,但不作一味的圆转,利用翻转的用笔动作形成方尖的锐利的线形状,从而造就了潇洒流畅中强烈的弹性特征。”王献之此帖遒紧错落,灵动洒脱,明代王肯堂在帖后题跋赞美为“天下法书第 一”,入逸品也。