共同生产视角下生活垃圾分类效果评价与政策驱动路径

2023-12-13母睿郎梦

母睿 郎梦

摘要 现有研究大多使用生活垃圾处理效率来衡量生活垃圾分类效果,尚缺乏公众参与视角下的生活垃圾分类效果评价。该研究基于共同生产理论对生活垃圾分类效果进行评价,将垃圾分类共同生产效果划分为高低不等的4个档次,并提出公民侧与政府侧的6个政策驱动因素,应用模糊集定性比较分析方法,分析中国中东部地区19个城市生活垃圾分类案例,剖析政策因素的必要性并探索高水平的垃圾分类共同生产效果的政策因素组合路径。研究表明:①在单因素层面,对公众进行“物质奖励”与“精神引导”,以及政府“绩效考核”与“提升公信力”,是实现高水平垃圾分类共同生产的必要政策驱动因素。②实现最强的垃圾分类共同生产需要综合调用政府侧和公民侧两方的政策措施,即4个必要政策驱动因素缺一不可。当缺少一个必要政策因素时,“强”共同生产就会转化为低一档的“较强”共同生产。③公民侧的强制与惩罚,以及政府侧的财政压力,对于实现“强”共同生产具有积极作用,且存在替代關系。该研究在理论上弥补了垃圾分类效果的评价机制,在实践层面有助于中国地方政府制定有效的政策措施促进公民积极参与垃圾分类,实现国家倡导的“政府推动,全民参与”垃圾分类情景。

关键词 生活垃圾分类;共同生产;政策因素;模糊集定性比较分析

中图分类号 X799. 3 文献标志码 A 文章编号 1002-2104(2023)09-0182-10 DOI:10. 12062/cpre. 20230331

党的十八大以来,党中央、国务院在多个政策文件中明确了生活垃圾分类的推行措施。2017年3月,国家发展改革委与住房和城乡建设部联合发布《生活垃圾分类制度实施方案》[1],方案明确指出,生活垃圾分类要本着“政府推动,全民参与”的基本原则,政府履行主体责任,公共机构和企业发挥典型示范作用,培育居民垃圾分类的意愿与习惯,树立良好的垃圾分类社会导向。2018年初,住房和城乡建设部印发《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》,强调北京、天津、杭州等46个试点城市2020年底形成配套完备的分类法规制度体系,建成分类处理系统,打造一批可借鉴、可落地的分类模式。根据新华社报道,截至2020年底,46个试点城市的生活垃圾分类工作取得了一定的成效,分类处理能力得到显著增强。然而,总体上中国生活垃圾分类尚处于发展初期阶段,人民政府主体责任落实不到位、居民分类习惯养成进展较慢、分类配套支持政策尚不完备等方面都是当前中国推行生活垃圾分类存在的问题[2]。

1 文献综述

当前学界对于生活垃圾分类效果的研究较少,且没有统一的评判标准。Pérez‐López等[3]使用城市垃圾处理效率来衡量垃圾分类管理工作成效。Chin等[4]以相对象限生命周期为视角,建立了一套生态效率指标(包括厌氧消化率、材料回收率等)来评判垃圾分类处理效果。闫秋鹤等[5]认为垃圾分类效果可通过测算厨余垃圾分出率的方式进行评价。徐振威等[6]采用垃圾成分比例、渗滤液产率等五个参数评价生活垃圾处理状况。邢俊明[7]构建了前端分类投放、末端处理、垃圾物料特性等组合指标综合评价生活垃圾分类的实际效果。此外,陈蒙[8]在对国际生活垃圾分类模式效果比较时,提出垃圾分类效果可由垃圾回收利用率来衡量。

可见,学者们大多使用生活垃圾处理效率、回收利用率以及分出率来衡量生活垃圾分类效果。这种评价方式从经济学角度出发衡量城市的垃圾管理水平,并认为高额资金投入与高水平技术设备的应用会显著提升生活垃圾分类效果。换言之,传统意义上的生活垃圾分类成效依托于政府的大量资金投入和技术运用。然而,若考虑国家提倡的“政府推动,全民参与”的基本原则,目前的研究尚缺乏公众参与视角下的生活垃圾分类效果评价。

Osborne等[9]将共同生产(Co‐production)定义为公共服务用户在公共服务的设计、管理、生产和评估环节中的自愿或非自愿参与行为。在这个意义上,基于共同生产理论的生活垃圾分类包括政府和公民在垃圾分类委任、设计、交付与评估环节的共同参与和协作管理行为。具体而言,政府完善分类制度、建设配套收运体系,公民参照分类标准分投垃圾,这种协作活动被认定是共同交付行为;公民与政府一道开发分类新方法、评价分类实效则被视为共同设计、共同评估行为。这几种共同行为联系紧密、相互作用,承载了政府与公民在生活垃圾分类全过程中不同环节的表现形式。以此,作者将共同生产理论引入到垃圾分类实践中,可以界定公民与政府关于垃圾分类的共同行为,进一步衡量这一共同行为发生的程度。在该研究中,公民参与生活垃圾分类的活动越多,共同生产的程度也越深,垃圾治理获得的效果也越佳。

政策激励作为外部干预力量,是驱动政府和公民参与共同生产的重要因素。Alford[12]通过案例分析提出,物质奖励、精神激励[10]、社交激励[11]及强制与惩罚[12]等政策激励可以提升公民参与共同生产的热情。另外,也有学者从政府视角出发,探讨财政状况[13]、组织文化和激励机制[14]等因素对政府主动吸纳公民参与的促进作用。

然而,鲜有学者聚焦于共同生产的政策因素组合效应。哪些政策因素对共同生产效果起到决定性作用,以及如何搭配公民侧和政府侧的政策激励措施以实现高水平的共同生产效果,当前学界对这些问题并没有很好的解答。基于此,该研究结合共同生产理论下公民侧与政府侧的6个政策驱动因素,应用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),分析中国中东部地区19个城市生活垃圾分类案例,考察政策因素的必要性并探索较高水平的垃圾分类共同生产效果的政策因素组合路径。该研究在理论上弥补了垃圾分类成效评价机制,在实践层面有助于地方政府制定有效的政策措施促进公民积极参与垃圾分类工作,实现国家倡导的“政府推动,全民参与”垃圾分类情景。

2 理论框架

2. 1 共同生产及其效果评价

采用Osborne 等[9]对共同生产的定义——公共服务用户在公共服务的设计、管理、生产和评估环节中的自愿或非自愿参与行为。首先,共同生产是政府同公民、企业和非营利组织等服务使用者建立协同工作关系,以增效为目标的公共服务供给模式。其次,共同生产贯穿于公共服务供给的全过程,包括服务设计、管理、生产与评估等环节[15]。除了自愿参与,非自愿参与也被认定为共同生产行为[16]。

Bovaird 等[17]提出了“四个共同(4Co)”模型,分别为共同委任(Co‐commissioning)、共同设计(Co‐designing)、共同交付(Co‐delivery)和共同评估(Co‐assessment)。理论上,这4种共同生产行为具有同等程度的重要性,任意一个共同生产环节的出现即象征着共同生产的发生[18]。共同委任是指公民与政府一道就是否提供某项公共服务以及服务的提供方式和具体内容达成共识。在案例中,共同委任指的是公民通过听证会等方式向政府表达其对生活垃圾分类事宜的认可程度与需求。例如,上海市政府法制办就生活垃圾分类标准、收集容器等热议话题召开立法听证会,市民可以通过听证会发表看法和意见。

共同设计是指公民与政府一道针对如何更高质量地提供公共服务共同开发新方法或共同制订新计划。在垃圾分类实践中,共同设计的表现形式为政府就如何更好地分类垃圾征集公民意见。例如,济南市民通过12345热线关注该市垃圾分类工作进展,并积极建言献策《爱济南》,设计出垃圾分类新方法。

共同交付是指政府与公民在公共服务供给过程中的协作活动,强调公民的实际参与行为。中国地方政府建立完备的收运体系、设立垃圾协同处置利用基地等,公民则需要对生活垃圾进行分类并将分好类的垃圾投放在指定地点或按照固定时间直接投入垃圾车,便是共同交付的具体表现形式。

共同评估是指政府与公民共同监测和评估公共服务质量以及共同生产对公共服务和公共治理的影响[19]。在案例中,共同评估体现为政府通过大范围的民意调查向公民征集垃圾分类工作中出现的问题和对此工作的满意度。例如,北京市政府门户网站发布了《垃圾分类调查问卷》,居民通过填写问卷将垃圾分类工作中出现的问题反馈给政府。

整体而言,共同生产是由4个“共同”环节构成的动态过程,赋予了公民在公共服务供给全过程中的权力与地位。在服务供给过程中,4个“共同”环环相扣,一个“共同”環节的发生将驱动其他“共同”环节的产生[18]。一方面,在公共精神的引领下,公民主动参与垃圾分类委任、设计行动之后,发生共同交付、共同评估行为的意愿也会增强;另一方面,政府向公民发出协作信号,通过多种激励措施驱动公民设计、交付等多个“共同”的发生[20]。公民力量嵌入多个“共同”环节,公共需求获得满足,服务质量获得提升,这会潜在地增进公共服务的回应性,由此,公共服务的效果也会得以改善[21]。

基于此,将垃圾分类共同生产效果从弱到强分为4个档次,分别为垃圾分类“弱”共同生产、“较弱”共同生产、“较强”共同生产和“强”共同生产。由表1可知,弱共同生产即政府、公民在生活垃圾分类中出现任意1种的“共同”行为;较弱共同生产是政府、公民之间出现任意2种“共同”行为;较强共同生产为政府、公民之间出现任意3种“共同”行为;强共同生产则是政府、公民采取4种“共同”行为。

概言之,在共同生产视角下,公民与政府一道成为生活垃圾分类的参与者。“共同”环节发生的越多,代表政府与公民参与生活垃圾分类的强度越深,说明城市生活垃圾分类中的两方参与度越高,那么双方对垃圾治理的贡献也就越高,因此生活垃圾的分类水平与效率也越高,垃圾治理效果也越佳。

2. 2 共同生产的政策驱动因素

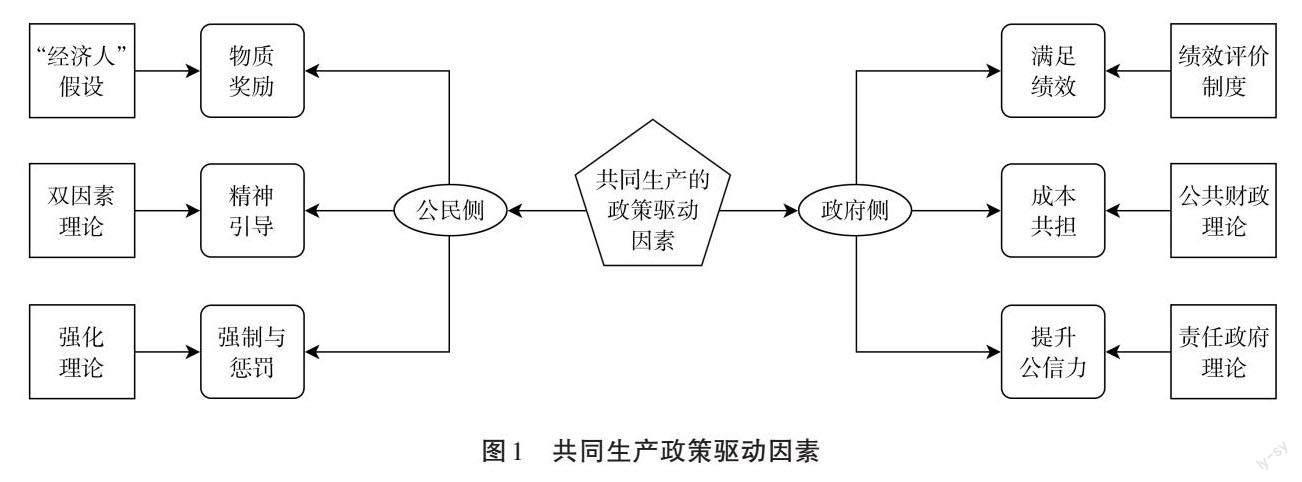

通过相关理论和文献的整理归纳,确定6项影响共同生产效果的政策驱动因素,构建了如图1所示的理论分析框架,包括公民侧的物质奖励、精神引导、强制与惩罚三项政策因素,以及政府侧的满足绩效、成本共担与提升公信力三项政策因素。

2. 2. 1 公民侧政策驱动因素

对公民进行物质奖励是促进公民参与共同生产的重要激励政策。以“经济人”假设为基础[22],物质奖励(如金钱、商品或服务等)可以引发公民的行为动机,从而促使公民参与垃圾分类。例如,杭州灯芯巷社区通过积分抽奖激发居民参与垃圾分类的热情。

精神引导也是推动公民参与共同生产的有效政策因素。基于赫茨伯格等[23]的双因素理论,公民的“满足感”和“无形的回报”是促进公民参与共同生产的内动力[24]。例如,上海市罗店镇政府公开并嘉奖了垃圾分类先进个人、优秀志愿者,这份满足感与荣誉感会激励其在后续垃圾分类工作中投入更高的热情,并且共同生产者的身份也会获得其他居民的道德认同,从而引导更多的居民投身于垃圾分类。

同时,强制与惩罚措施也会影响公民参与垃圾分类的动机。强化理论提出负强化因素可以塑造个体行为[25],Linderhof等[26]揭示了惩罚措施会直接而显著地影响个体的垃圾投放行为。将垃圾分类义务化,依法惩处不按规定分类投放垃圾的居民,可能成为一种激励措施。例如,福州市依据《福州市生活垃圾分类管理办法》对违反规定的个人进行罚款并记入公共信用信息平台失信主体行列。

2. 2. 2 政府侧政策驱动因素

满足绩效是激励政府推动共同生产的重要政策措施。绩效评价是准确评价政府,提升政府工作效果的有效工具[27]。在绩效评价制度的约束与驱动下,政府将通过多种方式鼓励公民参与垃圾分类共同生产,以提升其所辖区域垃圾分类共同生产水平,从而提升政府绩效。例如,北京市全市16区都将垃圾分类工作纳入市级综合考评,并把全民参与作为一项重要内容纳入考核体系。

成本共担是政府推动共同生产的重要出发点。在公共财政理念下,政府的财政支出行为应以满足社会的公共需要为目标[28]。然而,生活垃圾分类作为一项庞杂的社会工程,完整的生活垃圾处置过程将消耗巨大的人、财、物资源,对于地方政府而言财政支出压力较大。因此,有效引入公民力量是缓解财政压力的重要方法。例如,在新冠疫情背景下,杭州市采取财政紧缩的政策,并充分调动公民自主地处理生活垃圾以期减轻由市政垃圾处理带来的财政负担。

提升公信力也是政府推动共同生产的重要政策因素。基于责任政府理论,政府承担有限责任[29],向社会赋能,通过拓宽公民参与路径,强化政府与公民之间的协作沟通与反馈,以此巩固公共信任[30]。例如,北京市昌平区回龙观司法所工作人员通过下沉社区,指导居民分投生活垃圾,居民在互动交流中逐渐增强自身承担垃圾分类责任的认同感,增加了居民与基层政府的直接联系和信任,更进一步提升政府部门在基层的公信力。

3 研究方法与数据分析

3. 1 研究方法

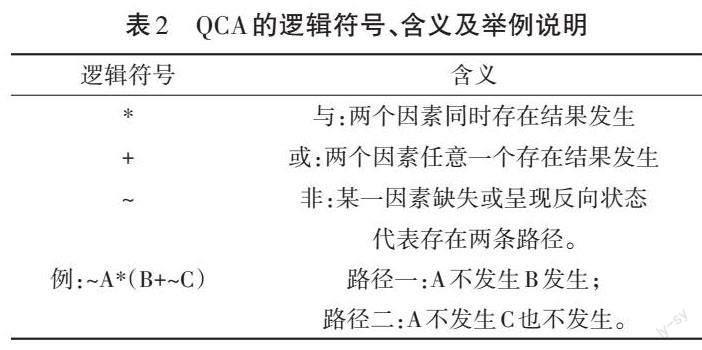

采用模糊集定性比较分析方法。定性比较分析方法(Qualitative Comparative Analysis,QCA)于1987 年由Ragin[31]提出,是一种以结果溯因的方法。该方法基于组态视角以案例研究为导向,认为所有案例都是由不同条件变量相互作用的复杂组合构成的[32],通过对比分析不同的组态(也有文献称为构型或路径),应用布尔代数法对其进行约简,寻找条件组态与结果之间的因果关系,借以解释案例的成因[33]。QCA 的优势在于处理小样本数据[34],通过布尔逻辑清晰地分析复杂的多因素并发因果关系[35](表2)。

QCA采用“一致性”和“覆盖度”两个指标来衡量数据运行结果的解释力与可信度。一致性和覆盖度的取值范围均为[0,1],数值越高,计算结果的解释力与可信度越高[36]。另外,必要条件分析也是通过一致性指标来判断的[37],如果一致性指标数值大于0. 9,那么条件变量是结果变量的必要条件[38]。

选取QCA方法中的模糊集(fsQCA)方法。模糊集擅长处理变量强弱程度变化问题,变量取值范围是[0,1]。选取四值模糊集,变量取值分别为0. 25、0. 50、0. 75 和1. 00,运用fsQCA 3. 0软件进行数据的分析与处理。

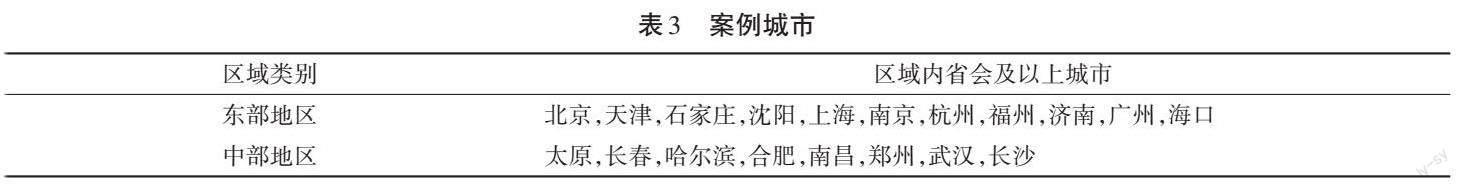

3. 2 案例选择

中国省级行政单位划分为东部、中部和西部三个区域。资源禀赋与地缘格局等差异致使西部地区的经济发展显著逊于东部和中部地区[39],因而西部地区地方政府生活垃圾治理的财政投入有限;另外,生活垃圾分类工作尚未获得该区域城市的重视,例如拉萨、乌鲁木齐等城市发布的垃圾分类政策数量较少,因此在数据搜集时难以确定物质奖励、提升公信力等条件变量的政策文本支撑。因此,结合城市经济发展和垃圾分类政策實施情况,选取了东部地区和中部地区共19个省会城市作为案例进行比较分析(表3)。

3. 3 数据收集与赋值

数据包括19个案例城市在6个政策驱动因素上的政策文本。数据来自各城市政府门户网站、新闻报道和百度百科网络资源。课题组通过三角检定法交叉检验数据资料,由三名组员各自收集数据,再对数据进行交叉对比与检验,查缺补漏并更正错误信息,以获得数据信度,汇总形成最终案例政策信息集。变量赋值标准见表4,由于各个城市对于垃圾分类共同生产政策激励的强弱程度不尽相同,将变量按照0. 25、0. 50、0. 75、1. 00进行赋值(由于每个城市都采取了政策激励,因此没有0值),值越大,城市所出台的政策激励措施越强。

4 结果与分析

4. 1 变量赋值结果

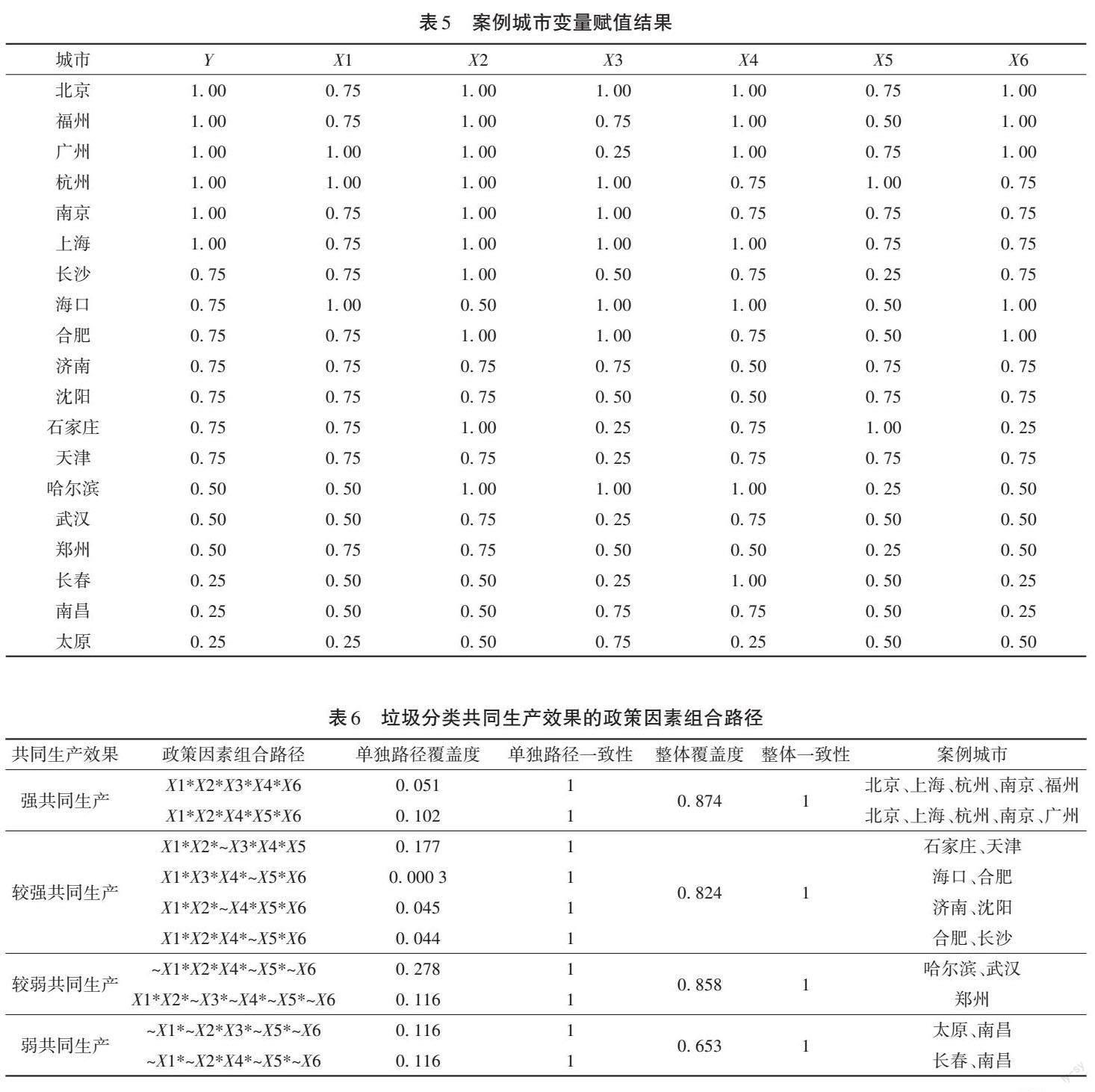

通过上述数据收集和变量赋值标准,得到了19个城市的变量赋值结果(表5)。运用fsQCA 3. 0软件对赋值结果进行分析,得到了垃圾分类共同生产效果的4档次政策驱动因素组合路径。

4. 2 垃圾分类共同生产效果的政策驱动因素及组合路径

如3. 3所述,将19个案例城市的垃圾分类共同生产效果分为4个档次,分别为强共同生产、较强共同生产、较弱共同生产和弱共同生产。结果显示,总计存在10条政策驱动因素组合路径,路径的整体一致性和整体覆盖度较高,说明这10 条路径能够对全部的案例作出解释(表6)。

5 垃圾分类“强”“较强”共同生产结果分析

由表6可以看出,实现强、较强两个档次的共同生产效果得益于不同政策措施的搭配组合效应。较弱共同生产效果既可以通过政策激励政府与公民两方也可由只搭配某一侧的政策措施而获得。而弱共同生产效果则只需要对政府或公民某一方进行政策激励即可产生。

立足于如何搭配政策措施以激励政府推行、公民参与垃圾分类共同生产,相较于弱、较弱两个档次的共同生产,较高水平的共同生产政策因素组合路径更有参考价值,识别相对高效的激励政策供给模式,为目前生活垃圾分类效果不佳的城市提供借鉴,以期提升中国城市生活垃圾分类整体效率,因此重点关注产生较高水平的垃圾分类共同生产效果(即Y=1和Y=0. 75两种情况)的政策因素组合路径。

5. 1 垃圾分类“强”共同生产结果分析

垃圾分类强共同生产(Y=1)的研究结果显示,X1、X2、X4 和X6 的单变量必要条件分析一致性分别为0. 916、1、0. 958和0. 937,均大于0. 9,因此,这4种政策因素是产生强共同生产效果的必要条件。

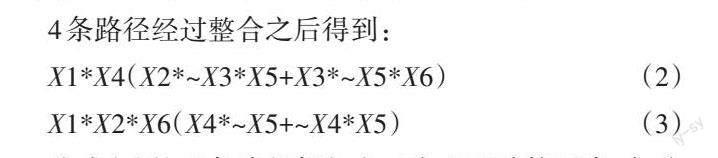

结果显示存在两条路径,促使政府、公民采取4种“共同”行为参与垃圾分类工作。两条路径的整体覆盖度为87. 4%,整体一致性为100%,表明结果具有较高的可信度,覆盖了北京、南京、福州、上海、杭州及广州6个城市。根据2. 2节内容可知,这6个城市全部位于东部地区,反映出该地区垃圾分类共同生产效果普遍达到了最高水平。其中,福州仅适用于第一条政策组合路径,广州只符合第二条政策组合路径,北京、上海、杭州和南京则同时符合两条路径。两条路径经过整合之后得到:

X1*X2*X4*X6(X3+X5) (1)

从公式(1)可以看出,公民侧的物质奖励(X1)与精神引导(X2)以及政府侧的满足绩效(X4)和提升公信力(X6),这4个必要政策因素同时存在是实现强共同生产效果(Y=1)的关键。从具体案例可以看出,当前北京、福州等6个城市将生活垃圾分类综合成果纳入政府年度考核内容,同时,通过分类处理垃圾增加了居民与基层政府的直接联系和信任,更进一步提升政府部门在基层的公信力。在政策措施的推动下,政府主动将公众力量予以吸纳,着力推行垃圾分类共同生产。基于此,6个城市在引导居民垃圾分类行为的政策选择上均倾向于经济激励政策与宣传教育政策,经济效益与精神驱动引发了公众参与垃圾分类的动机,助力城市分类水平有效提升。简而言之,在政府层面和公民层面双重政策因素的驱动下,公众的共同生产意愿与行为得以催生,生活垃圾分类效果获得显著提升。

另外,通过比较2条政策组合路径的异同,可以进一步识别出公民侧的强制与惩罚(X3)与政府侧的成本共担(X5),对于实现强共同生产(Y=1)发挥积极作用,并存在潜在替代关系。公式(1)表明,在4个必要政策因素共同形成了合力的基础上,仍需第5个政策措施的助力,最强共同生产效果才得以实现。强化法律法规建设和减轻政府的财政负担,可以驱动共同生产达到同等强度的效果。因此可以推断出政策因素X3与X5对于实现强共同生产效果具有替代作用。并且,北京、上海、杭州、南京的实践案例同时适用于两条路径,更是对这一观点有力的佐证。

5. 2 垃圾分类“较强”共同生产结果分析

垃圾分类较强共同生产(Y=0. 75)的研究结果显示,X1、X2、X4和X6的单变量必要条件分析一致性分别为1、0. 956、0. 911和0. 911,均大于0. 9,因此这4个政策因素也是较强共同生产效果的必要条件。

结果显示存在4条路径驱动政府、公民之间出现任意3种“共同”行为。4条路径的整体覆盖度是82. 4%,整体一致性是100%,表明结果具有较高的可信度,覆盖了沈阳、天津、海口、石家庄、济南、长沙与合肥7个城市。根据3. 2节内容可知,这7个城市中仅合肥与长沙2个城市位于中部地区,其余5个城市全部位于东部地区,再次反映出目前中国东部地区的大部分城市已经达到了较高的垃圾分类共同生产效果,而在中部地区,仅有少数城市达到了较强的垃圾分类共同生产效果。其中,石家庄、天津适用于第1条路径;海口、合肥适用于第2条路径;济南、沈阳符合第3条路径;合肥、长沙符合第4条路径。

4条路径经过整合之后得到:

X1*X4(X2*~X3*X5+X3*~X5*X6) (2)

X1*X2*X6(X4*~X5+~X4*X5) (3)

公式(2)的两条路径都包含三个必要政策因素,与公式(1)的路径相比,减少了一个必要政策因素,因而共同生产的效果也随之降一个档次。另外,即使搭配了相同的政策措施,倘若某一政策因素发挥的激励效用由强变弱,那么呈现出来的效果也会由强变弱。例如,长沙作为公式(3)的路径——“X1*X2*X4*~X5*X6”的典型案例,与公式(1)的第二条路径“X1*X2*X4*X5*X6”的代表城市广州相比,在其他4个政策因素关注较多的基础上,长沙市在成本共担(X5)政策因素发挥的激励作用较小时,效果将由强共同生产降级为较强共同生产。同理,公式(3)的路径二“X1*X2*~X4*X5*X6”的代表城市沈阳,与广州相比,即使其他4个政策因素都发挥了较强的激励作用,以绩效导向(X4)政策因素发挥的激励作用较弱时,效果也由强共同生产降级为较强共同生产。

6 结 论

该研究旨在评价生活垃圾分类共同生产效果,并考察共同生产效果的政策驱动因素的组合路径。通过模糊集定性比较分析,对中国中东部地区19个城市进行研究,识别出4档次共同生产效果的政策驱动因素组合路径,研究结果具有高度的一致性和覆盖度,其解释力符合案例情况。从单个政策因素来看,研究发现:对公众进行“物质奖励”与“精神引导”,以及政府需要“满足绩效”与“提升公信力”,是实现高水平垃圾分类共同生产的必要政策驱动条件。在此基础上,结合政策驱动因素组合路径进行剖析,得到了如下具体结论与启示。

第一,实现最“强”的垃圾分类共同生产需要搭配政府侧和公民侧两方的必要政策措施,即以上提到的4个必要政策驱动因素缺一不可。这意味着,产生最“强”共同生产效果的关键在于使政府与公民两方的4个必要政策因素共同形成合力。这一发现与共同生产研究领域的经典文献形成呼应,既往研究表明公众投身于共同生产受益于政府和公民两个层面的贡献,多维的激励因素交互作用催生了公众的共同生产意愿与行为[41]。同时,参照弱、较弱共同生产效果的政策因素组合路径,该研究发现,若只出现政府或公民单一侧的政策激励,生活垃圾分类工作很难达到较高水平的共同生产效果。

第二,当缺少一个必要政策驱动因素,“强”共同生产就会转化为次一档的“较强”共同生产效果。通过对比“强”“较强”共同生产效果的政策因素组合路径,发现即使有其他政策措施交互发挥激励效用,4个必要政策措施倘若缺少了一个必要政策措施,那么垃圾分类共同生产效果就无法达到最佳状态。由此可见,必要政策措施的组合供给显著影响了生活垃圾分类成效,因此各城市在制定垃圾分类政策方案时应优先考虑4个必要政策驱动条件。

第三,公民侧的强制与惩罚(X3)与政府侧的成本共担(X5),对于实现“强”共同生产具有替代关系。通过比较“强”共同生产的两条政策因素组合路径的异同,可以发现,在4个必要政策因素共同形成了合力的基础上,加强法规管制和减轻政府的财政负担,皆可以驱动共同生产达到最佳状态。这意味着,这两种政策因素起到的助力作用具有等效性,因而各城市在政策设计上可尝试通过等效替代的方式实现生活垃圾分类增质提效。

第四,中国中东部地区的垃圾分类共同生产效果呈现出显著的区域差异性特征。东部地区的城市普遍实现“强”或“较强”的共同生产效果,中部地区则仅有少数城市达到“较强”的共同生产效果。究其原因,东部城市的经济发展状况相较于中部城市更加优越,该区域人口比较密集,开发强度比较高,生活垃圾产量也较大,垃圾污染问题更加突出,资源永续利用和环境质量提升需求更加紧迫[42],因而地方政府对于垃圾治理的重视程度较高,致力于采取多种物质奖励措施与宣传教育方式发挥经济激励与精神驱动效用,使得该区域居民投身生活垃圾分类的积极性也更加高涨。

因此,对地方政府制定生活垃圾分类政策提出如下建议。首先,在探索垃圾分类政策方案上,应利导公民政策与激励政府政策并重。一方面,关注地方政府在城市垃圾治理过程中主导作用力的施展,发挥政策激励效用鼓励政府主动吸纳公众力量。比如,推行与生活垃圾分类成效挂钩的财政政策,补助资金优先给予所辖区域分类处理能力高的政府部门。此外,设立定量化绩效目标,将环境污染、生态效益等指标纳入年度绩效考核内容,为生活垃圾分类工作提供过程化导向。另一方面,充分发挥在城市生活垃圾治理中作为中坚力量的公民力量,采取必要的经济、行政处罚等手段引导公众积极投身于共同生产,同时补充奖励条件、奖励形式和惩处措施等明细内容[43]。双管齐下,助力垃圾分类整体效率的提升。其次,强化政策措施的组合搭配。通过对19个城市的政策文本进行比较分析得出,4档次的共同生产效果均得益于不同政策措施的搭配组合效应。对于当前共同生产效果欠佳的城市而言,地方政府应当高度重视必要政策措施的组合供给。具体地,可尝试通过引入绩效考评机制和公信力评价体系,驱动地方政府针对共同生产的委任、交付等不同环节设计出适当的公民物质性与精神性的奖励激励。在共同生产视角下,公民与政府一道成为生活垃圾分类的参与者,那么这一套必要的政策措施组合模式为快速有效提升生活垃圾分类水平提供了可行性路径,对于持续性贯彻生活垃圾分类具有现实意义。最后,强化东部地区的典型示范引领效应。通过对实现“强”“较强”共同生产效果的城市进行简单的区域异质性分析,发现东部地区的城市普遍获得了良好的垃圾治理成效,而中部地区的垃圾治理效果欠佳。以此,构建“东部典型”,分享“東部经验”,在尊重已有的生活垃圾分类实践基础上,中部地区的地方政府可尝试对标东部地区资源禀赋配置相似的城市,尤其中小城市应当快速及时作出垃圾分类政策响应,采取科学的适应性治理策略,紧跟东部地区垃圾治理的步调,承东启中力求东部地区与中部地区生活垃圾治理协同发展。

该研究尚存一定的研究局限。第一,数据资料的获取上仅为二手资料,即使与课题组成员一道检验、互证了数据资料的完整性,但仍有可能存在选择性偏差,未来的研究可尝试通过田野调查、访谈的方式进一步补充数据资料。第二,fsQCA方法虽然可以识别条件变量和结果变量的对应关系,但并非完整的因果解释,可能存在其他的解释性变量影响结果变量,值得在未来的研究中进一步探讨[38]。第三,该研究较少涉及中小城市,所选19个案例城市不具有普适性。第四,该研究重点关注共同生产效果的政策驱动因素的组合路径,尚未对19个案例城市进行区域异质性的深入分析,试图在未来的研究中作出改进。

参考文献

[1] 国务院办公厅. 国務院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知[EB/OL]. 2017-03-30[2022-03-25]. http://www. gov. cn/zhengce/content/2017-03/30/content_5182124. htm.

[2] 刘杨. 住房城乡建设部: 46个重点城市生活垃圾分类已覆盖7700多万个家庭[N/OL]. 北京: 新华社, 2020-12-04[2022-03-25].http://www. gov. cn/xinwen/2020-12/04/content_5567074. htm.

[3] PÉREZ‐LÓPEZ G,PRIOR D,ZAFRA‐GÓMEZ J L. Temporal scaleefficiency in DEA panel data estimations: an application to the solidwaste disposal service in Spain[J]. Omega,2018,76:18-27.

[4] CHIN M Y,LEE C T,WOON K S. Policy‐driven municipal solidwaste management assessment using relative quadrant eco‐efficiency:a case study in Malaysia[J]. Journal of environmental management,2022,323:116238.

[5] 闫秋鹤,王洪涛,刘彦廷. 应用含水率评价厨余垃圾和其他垃圾的分类效果以及垃圾的能源利用效率:以张家港市为例[J]. 环境工程,2021,39(2):105-109,159.

[6] 徐振威,吴晓晖. 生活垃圾分类对垃圾主要参数的影响分析[J]. 环境卫生工程,2021,29(1):26-31.

[7] 邢俊明. 生活垃圾分类和减量效果评价:以南方某填埋场服务区域为例[D]. 武汉:华中科技大学,2019.

[8] 陈蒙. 生活垃圾分类模式国际比较及其对中国的启示[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2021,41(3):113-122.

[9] OSBORNE S P,RADNOR Z,STROKOSCH K. Co‐production andthe co‐creation of value in public services:a suitable case for treatmen[t J]. Public management review,2016,18(5):639-653.

[10] ALONSO J M,ANDREWS R,CLIFTON J,et al. Factors influencingcitizens’ co‐production of environmental outcomes:a multilevelanalysis[J]. Public management review,2019,21(11):1620-1645.

[11] LI Y W,LU Y N,MOLENVELD A,et al. Citizens’ motivations tocoproduce:a Q methodological study on the City Governance Committeein Nanjing,China[J]. Public management review,2021:1-21.

[12] ALFORD J. Why do public‐sector clients coproduce[J]. Administration& society,2002,34(1):32-56.

[13] PARKS R B,BAKER P C,KISER L,et al. Consumers as coproducersof public services:some economic and institutional considerations[J]. Policy studies journal,1981,9(7):1001-1011.

[14] VOORBERG W H,BEKKERS V J J M,TUMMERS L G. A Systematicreview of co‐creation and co‐production:embarking on thesocial innovation journey[J]. Public management review,2015,17(9):1333-1357.

[15] 张云翔. 公共服务的共同生产:文献综述及其启示[J]. 甘肃行政学院学报,2018(5):31-45,126.

[16] ALFORD J. Co‐production,interdependence and publicness:extendingpublic service‐dominant logic[J]. Public management review,2016,18(5):673-691.

[17] BOVAIRD T, LOEFFLER E. We’ re all in this together: harnessinguser and community co‐production of public outcomes[M]//STAITE C. Making sense of the future: do we need a new model ofpublic services. Birmingham: University of Birmingham, 2013.

[18] LOEFFLER E. The four co’ s:co‐commissioning,co‐design,co‐deliveryand co‐assessment of public services and outcomes throughtraditional and digital mechanisms[M]// Co‐production of public servicesand outcomes. London: Palgrave Macmillan,2021:75-176.

[19] BOVAIRD T,FLEMIG S,LOEFFLER E,et al. Debate:co‐productionof public services and outcomes[J]. Public money & management,2017,37(5):363-364.

[20] BRUDNEY J L,CHENG Y,MEIJS L. Defining and measuring coproduction:deriving lessons from practicing local government managers[J]. Public administration review,2022,82(5):795-805.

[21] LOEFFLER E,BOVAIRD T. Co‐commissioning of public servicesand outcomes in the UK:bringing co‐production into the strategiccommissioning cycle[J]. Public money & management,2019,39(4):241-252.

[22] 郝遼钢,刘健西. 激励理论研究的新趋势[J]. 北京工商大学学报(社会科学版),2003,18(5):12-17.

[23] 赫茨伯格,莫斯纳,斯奈德曼. 赫茨伯格的双因素理论[M]. 张湛, 译. 北京:中国人民大学出版社,2009.

[24] WILSON J Q. Political organizations[M]. New York,Basic Books:1973.

[25] 郭惠容. 激励理论综述[J]. 企业经济,2001,20(6):32-34.

[26] LINDERHOF V, KOOREMAN P,ALLERS M,et al. Weightbasedpricing in the collection of household waste:the Oostzaancase[J]. Resource and energy economics,2001,23(4):359-371.

[27] 张菡,马建臣. 政府绩效评估的现实价值分析[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版),2003,16(增刊1):34-37.

[28] 王彪. 中国地方政府财政支出效率研究[D]. 武汉:华中科技大学,2012.

[29] 郝玲玲. 政府公信力若干问题研究[D]. 长春:吉林大学,2010.

[30] 王国红,马瑞. 地方政府公信力的流失与重塑:多元协同治理的视角[J]. 湖南师范大学社会科学学报,2013,42(2):70-75.

[31] RAGIN C C. Moving beyond qualitative and quantitative strategies[M]. Berkeley:University of California Press,1987.

[32] 杨志,魏姝. 政策爆发生成机理:影响因素、组合路径及耦合机制:基于25个案例的定性比较分析[J]. 公共管理学报,2020,17(2):14-26,165.

[33] 王国华,武晗. 从压力回应到构建共识:焦点事件的政策议程触发机制研究:基于54个焦点事件的定性比较分析[J]. 公共管理学报,2019,16(4):36-47,170.

[34] 黄荣贵,桂勇. 互联网与业主集体抗争:一项基于定性比较分析方法的研究[J]. 社会学研究,2009,24(5):29-56,243.

[35] 杜运周,贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界,2017(6):155-167.

[36] RAGIN C C. Redesigning social inquiry:fuzzy sets and beyond[M]. Chicago:University of Chicago Press,2008.

[37] 王军洋. 超越“公民”抗议:从企业竞争的角度理解邻避事件[J]. 中国行政管理,2017(12):84-90.

[38] 万筠,王佃利. 中国邻避冲突结果的影响因素研究:基于40个案例的模糊集定性比较分析[J]. 公共管理学报,2019,16(1):66-76,172.

[39] 唐晓彬,王亚男,唐孝文. 中国省域经济高质量发展评价研究[J]. 科研管理,2020,41(11):44-55.

[40] FISS P C. Building better causal theories:a fuzzy set approach totypologies in organization research[J]. Academy of Managementjournal,2011,54(2):393-420.

[41] 陈俊杰,张勇杰. 公民为何参与公共服务的共同生产:基于社会治安服务的实证研究[J]. 甘肃行政学院学报,2020(3):90-103,127.

[42] 肖金成,安树伟. 从区域非均衡发展到区域协调发展:中国区域发展40年[J]. 区域经济评论,2019(1):13-24.

[43] 张蓓佳. 城市垃圾分类政策路径与效能:以西北地区试点城市为例[J]. 资源科学,2023,45(1):105-117.

(责任编辑:王爱萍)