基于大规模学生社区的校园物流末端共同配送模式研究

2023-12-13刘鹏刘萌白云鹏

文/刘鹏 刘萌 白云鹏

目前,诸多高校正在构建或基本建成以在校大学生为主体,宿舍楼等设施为主要活动场所,集住宿、学习、生活等功能为一体的大规模学生社区,旨在实现“一站式”管理,这对校园物流发展提出了更高、更新要求。文章聚焦于校园物流管理,以大规模学生社区为背景,探究高校有限区域内校园物流共同配送的现实条件及模式设计,以期为解决校园“最后一公里”配送难题提供有效方案。

0.引言

随着业务规模不断扩大,校园物流末端配送体系在综合管理、服务质量、信息安全等方面的诸多问题日益凸显,已难以有效应对校园物流市场的新变化和师生需求。构建一个新的高效且服务实际的校园配送体系成为讨论的热点和难点所在。共同配送具有易规模化、成本低等特点,或可为解决校园配送问题提供一个全新思路。

1.校园物流发展现状

驿站代收和智能柜自提是当前校园配送的主要形式,在一定程度上缓解了校园末端配送矛盾,但仍存在一些自身所无法避免的局限性。

1.1代理点多而杂。目前校园内存在菜鸟驿站、企业自建点、便利店、收发室、快递柜、地摊式等代理点,呈现出一种“多而杂,各自为营”的局面。若学生在同一天内需签收多个包裹,可能需要在几个站点间辗转。

1.2配送站点选址、布局不合理。代理点大多集中于某片区域,但其服务范围却涵盖整个学生社区或校园,造成其余区域的师生取件距离过远。其次,代理点内部空间狭小,货架区和验收台占掉大部分空间,留给师生自行找件的空间不多且取件通道多为单向,严重影响取件效率。

1.3营业时间与取件时间窗不匹配。代理点营业时间基本固定,只能在规定时间取件。受每日课程任务影响,学生大部分时间与代理点营业时间重叠,只能利用12:00-14:00和17:30之后两个时间段取件。取件过于集中,拥堵、错件等现象时常发生。

1.4服务水平有待提升。快递进校园是无序的“神不知鬼不觉”“占领”校园的一项服务[1]。高校尚未有专门的部门或政策来引导其规范发展。此外,快递企业长期重业务轻管理、重发展轻培训、重业绩轻安全、重考核轻保障导致代理点专业素质参差不齐[2]。

2.基于大规模学生社区的两级校园物流共同配送模式

整合高校快递平台和物流资源是校园物流未来发展的必然趋势,也是解决校园物流“最后一公里”难题的重要抓手[3]。

2.1学生社区概述。学生社区既有一般城市社区的特点和规律,又具有区别于普通居民区的特殊性和独立性[4]。规模上,突破了传统学生住宿区专业学历等诸多限制,内部学生以及建筑众多,更具规模化;功能上,由党建思政教育逐渐延伸到学习、生活的方方面面;范围上,涵盖校区的大部分区域,又与教学行政区相独立;管理上,各级职能部门下沉社区,提供全方位管理和服务;理念上,趋向于各类资源整合以满足学生生活、学习、娱乐即业务办理、素质拓展等需求。

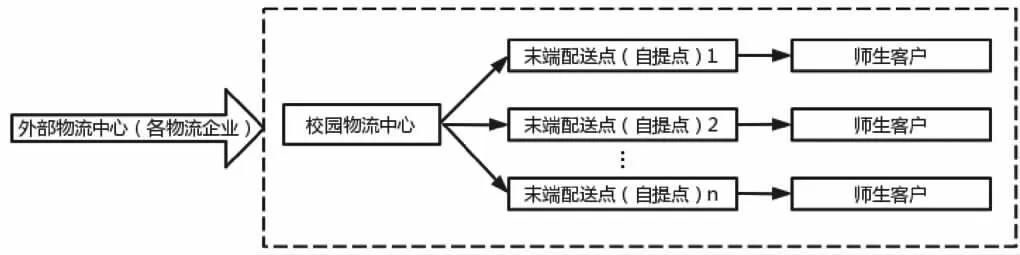

2.2共同配送模式构建。考虑管理、效率、成本等因素,基于大规模学生社区的校园物流末端共同配送模式由“校园物流中心+末端配送点/自提点”两级节点组成,如图1所示。即在学生社区建立校级物流中心作为运营主体,负责整体业务运转和管理,在下一级根据学生密度、业务需求特点等确定末端节点配送范围,选址建设若干末端配送点或自提点。该模式下,校园物流以有限区域内的学生社区为主,辐射教职工家属区。通过对学生社区内各项物流资源的统筹优化,实现完整的校园物流共同配送。

图1 校园物流共同配送模式

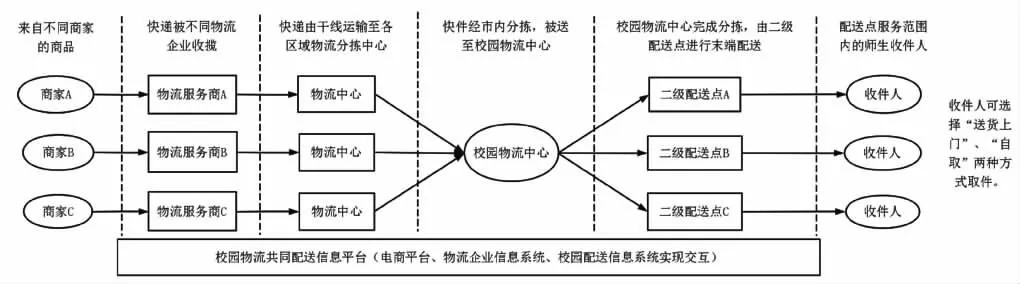

2.3校园物流共同配送流程分析。该模式下,校园物流主要有代收件、代寄件两大业务。代收件为校园物流的核心业务,流程见图2。代寄件业务规模较小,具有较强的周期性。即仅在毕业季会发生大规模寄件业务,其余时段只存在零星寄件,其流程为代收件配送流程的逆向运作。

图2 代收件配送业务流程

2.4节点选址分析。校园物流中心仅用以整合来自不同渠道的快递包裹并进行校园分拣,再分流至各末端配送站点,一般不需执行快件配送业务。选址时重点考虑末端站点分布、物流活动所需空间等因素。现存配送问题多为代理点集中但服务范围广导致,故二级站点选址时一般不应超过既有站点数,若超出会造成不必要的支出和资源浪费。其次,应配送点与各需求点距离最短原则,使尽可能多的师生可以省时省力的完成寄取件。

3.优化策略

3.1校方牵头,统一管理。“校方直管主导,学生集中自取”。即校园物流中心及各二级站点由高校后勤管理部门或相关职能部门牵头设立,整体纳入学校后勤管理体系,加强监管考核,确保其规范化运营。

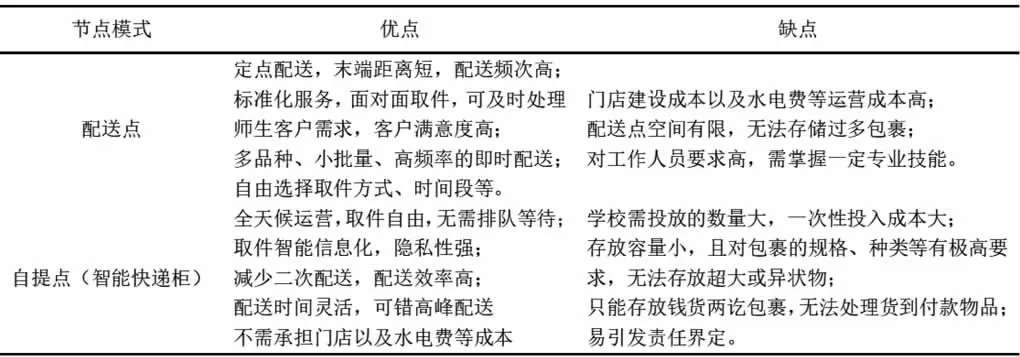

3.2合理选择二级节点。高校可根据自身实际选择配送点或自提点布设二级物流节点,模式对比见表1。若设置智能柜自提点,需注意:(1)校园分拣时应对包裹进行分类。所有异形、超大超重包裹、货到付款等具有特殊配送要求的应统一存放在校园物流中心。可设置校内物流直通车,为学生取件提供方便。(2)由于高校订单量庞大,需投放的智能快递柜多,一次性建设和后期维护成本大。应根据学生社区实际和消费特点确定投入数量。同时,做好订单预测控制,避免空仓或爆仓。

表1 配送点与自提点对比

3.3信息化发展。共同配送的本质在于整合各方资源以实现末端配送区域化和服务集中化,其成功实现依赖于信息标准化和交互做支撑。高校人数众多,需求各异且涉及企业、高校、师生等多个参与实体和分拣、配送多个物流环节。应打造一个涵盖电商平台、物流企业、高校、师生等物流活动参与者在内的校园物流大数据信息平台和物流系统以实现订单查询、信息追踪、售后处理等校园物流业务的快速办理,为各方的有效沟通、信息资源共享提供平台。

3.4发展智能化无人配送设备。充分利用高校理工科优势,研发无人车、无人机等智能物流配送机器。同时做好配送区域以及路线的规划工作,由智能化设备进行更加灵活便捷地点对点快递配送。该模式经过相关学者多次试验,配送设备一次可运送5-10个小件包裹,精准配送率达80%以上,具备效率高、成本低、承载能力强、安全性好等诸多优势,具有发展的可行性。

3.5协同化发展。促进校园物流与勤工助学、实习实训体系相融合,以校企合作的形式打造集学生学习、实习、创新创业为一体的实训中心。如陕西交通职业技术学院为例,该校建立了统一的快递寄取中心,由该校经管院物流专业学生进行运营管理,不仅降低了校园物流运营成本,提升了服务水平,也为存在经济困难以及相关专业的学生提供了实习实训和勤工助学的途径。

3.6积极拓展业务。校园物流存在明显的物流淡旺季。如放假前后,包裹量会出现大幅变化,物流淡季会造成旺季的资源配置浪费。因此,校园物流中心可根据实际完善寄取件、积极拓展团购、外卖配送等相关业务。

结语

“一站式”学生社区建设是高校发展的重要趋势,传统校园物流配送系统仅可应对小规模校园物流需求,但无法满足大规模学生社区需求。结合“共同配送”思想,文章提出了一种基于大规模学生社区的高校物流末端共同配送模式,希望通过构建有限区域内“校园物流中心+末端配送点/自提点”两级配送节点组成的学生社区共同配送网络,有效解决校园物流末端配送问题。C

引用出处

[1]李熠.谈校园快递“最后一公里”服务的规范发展[J].高校后勤研究,2019(06):9-11.

[2]齐星,张蕾.基于共同配送的高校末端物流配送对策研究[J].现代经济信息,2018(19):343.

[3]杜宁,苏彩.校园快递“最后一公里”配送新模式研究——以青岛黄海学院为例[J].南方农机,2019,50(08):243.

[4]卢长彤“.一站式”学生社区建设的路径研究[J].才智,2023(2):71-74.