新中国发展原子能事业的起点

2023-12-12时文生

摘 要 从学术史梳理的角度出发,对现有关于毛泽东1955年1月15日主持召开中共中央书记处扩大会议的记载进行考证,认为存在会议名称不唯一、日期定论缺铁证、出席名单有差异、排名顺序不合规等四处“硬伤”。通过重新解读持论证据,覆核相关原始档案,深度溯源关键性时政史料与史事,结合中央书记处20世纪50年代的会议制度,提出新的考证结论,订正会议召开日期为1955年1月16日,从而明晰了新中国发展原子能事业的起点。

關键词 毛泽东 中央书记处 原子能事业 战略决策

中图分类号 N092∶TL99

文献标识码 A

“为学术,凡有理,要争鸣。” ① [1]

这九个字,道出一代伟人对“知出乎争”学术传统的承继和推崇。在科学探索的道路上,对原则性问题不展开诚实的争论,就难以扬弃误伪成论 ② [2] 、考明科学结论。

本文待证历史事件为官修史书所载毛泽东1955年1月15日下午在中南海丰泽园颐年堂住地亲自主持召开中共中央书记处扩大会议,专门讨论发展新中国原子能事业 今多用“核工业”一词。据查,“核工业”一词的出现有着特定的历史语境。从20世纪50年代始,至1982年5月4日第五届全国人民代表大会常务委员会第23次会议通过《关于国务院部委机构改革实施方案的决议》将“第二机械工业部”改名“核工业部”之前,“核工业”一词相当生僻少用,当时无论是官方文件还是新闻报道、学术文章等采用的规范用词为“原子能事业”,有时也称“原子能工业”。 、研制原子弹问题并作出战略决策一事。今人阐述新中国国防科技事业辉煌成就者,多言及“两弹一星”;凡言及“两弹一星”者,又多以此次会议为“两弹一星”历史伟业叙事起点。作为我国国防科技和武器装备现代化建设的重大里程碑事件,此一会议多年秘不见传。直至1976年12月26日,为纪念毛泽东83周年诞辰,中央人民广播电台诚邀会议亲历者钱三强作题为“毛主席指引我们不断攀登科学技术高峰”的广播讲话,始有零星披露 [3] 。又过十年余,1987年4月,由《当代中国》丛书编委会编修出版的《当代中国的核工业》 [4] ,第一次以会议纪要式简明语言披露开会秘情,继之勒刻于官修《当代中国的国防科技事业》 [5] 等国防军工部门行业史和《中国共产党历史》 [6] 等党史、国史、军史基本著作上。作为生平大事,也见载于已故党和国家领导人毛泽东、周恩来、彭德怀、彭真、邓小平和著名科学家李四光、钱三强的官修年谱和传记中 上述官修史书所认定的开会日期1955年1月15日这个日子,已被确立为中国核工业创建之日,并自1995年起,每逢十年加以隆重纪念。2022年1月15日,中国核工业集团宣布将每年的1月15日确立为该集团公司主题文化建设日,名之曰“中核日”。 。足见其历史意义之重大。

然令人遗憾的是,笔者自2012年始,在探究毛泽东早期原子弹思想和“两弹一星”发展史过程中,检视相关官修史书和亲历者、亲见者、亲闻者追忆(即“三亲史料”),发现在关于此一重大历史事件的权威发布上,存在会议名称不唯一、日期定论缺铁证、出席名单有差异、排名顺序不合规等四个基本史实要素“硬伤”, 且多种权威说法并行刊刻于世业已达数十年,但迄今未见权威修史机构发表负责任的更正说明,也不见学界持据完备、辨析透彻的考释文字 鲁东大学教授曹希岭、中央党校讲师聂文婷等曾发文简略讨论过此事。 [7,8] ,似渐成难解之谜。为此,积多年之功专加考证,虽自叹有如狮子搏象兔般悉用全力,但仍恐有不逮。今特不昧抛砖,敬呈学界师长同仁,冀以引玉并幸而教我。

一 现有权威诸说之硬伤

正本必先清源,论确当得据真,否则信史易失信。一般而论,官修史书权威发布重大史实论断时,通常依治史传统并不随告持论证据,受众只得无条件承继其官宣定论。特别是有的首发官宣论断遥遥在先,学界探知其史源证据远远滞后,待发现先前定论硬伤及其持论证据严重不足、考求方法有欠科学时,因其早已复经多方加持而流播甚广,致使正当的学术纠错举步尤艰,几致于事难补。这也是学术界难以合理质疑并及时订正的重要原因。

就本案而言,对勘现有权威诸说,在关于会议基本要素的记述上,除开会地点、讨论研究议题等两项外,其余如会议名称、开会日期、出席名单及排名顺序等诸要素则多说并存,莫衷一是。

1. 会议名称不唯一

一曰“中共中央政治局会议”。此说出现最早,见于1984年10月18日钱三强与其兄钱秉雄为《钱玄同年谱》所写的“跋”中,称:“一九五五年,毛泽东主席在中南海召开政治局会议,讨论开展原子能研究的问题。” [9] 此前,1980年7月24日下午,钱三强应召前往中南海为中共中央书记处和国务院负责同志作首场科学技术讲座,主讲《科学技术发展的简况》。会后在与现场负责时政报道的新华社记者交谈中,谈及1955年1月“曾经给毛泽东、刘少奇、周恩来和中央政治局的其他领导同志讲过一次原子能科学” [10] 。

二曰“中共中央书记处扩大会议”。此说始自1987年初,见于钱三强、朱洪元1987年2月合写回忆史料《新中国原子核科学技术发展简史(1950—1985年)》中,但直到1994年才在公开出版的《当代中国》丛书之《中国科学院》和《钱三强文选》两书中问世,因此成稿后长时间并不为外界所知 [11,12] 。《当代中国的核工业》是第一个公开把会议名称定为“中共中央书记处扩大会议”的国防军工部门行业史。同年12月,钱三强、刘杰在各自的回忆史料《新中国原子核科学技术事业的领导者》 [13,14] 和《我国原子能事业的决策者和组织者》 [15] 中,以亲历者身份同时公开发表此说。嗣后,该会议名称为官修史书所普遍采用,并沿用至今。

三曰“中共中央书记处会议”。此说见于吴冷西1990年回忆,称:1964年10月13日下午,周恩来交办他和乔冠华、姚溱 吴冷西时任新华社社长兼人民日报总编辑;乔冠华时任外交部副部长;姚溱时任中央宣传部副部长。 起草关于拟于近期爆炸第一颗原子弹的新闻公报和政府声明。为助其起草文件,周恩来当面简要回顾国内开展原子能研究和利用的大致历程,其中讲到“1955年1月,毛主席主持中央书记处会议,听取科学家、工程师的汇报,决定研制原子弹” 吴冷西把周恩来交办起草文件的时间写成“1964年10月15日下午”。本文根据官修《周恩来年谱》等史书相关记载,改正为“1964年10月13日下午”。 [16,17,18] 。

2. 日期定论缺铁证

截至目前,官宣开会日期为1955年1月15日 有的官修史书如《毛泽东年谱》《周恩来年谱》等,将该日期进一步明确记作1955年1月15日下午。 ,亦由《当代中国的核工业》最先发布。然就笔者目力所及,在中央档案馆和相关职能部门档案馆所能查到的原始档案,迄今未见与该日期相关联的一分本证(如会议通知和议题文件,会议记录和录音录像,以及会议纪要和决定事项通知等等),也未见可供治史者逻辑推定开会日期确为1955年1月15日的半分旁证。

3. 出席名单有差异

主要并存有“十人说”“九人说”“十二人说”“八人说”“七人说”等五种权威说法。其中“十人說”为主流说法,这个说法面世时间最早,已为包括核工业在内的国防军工科技界广泛认同,并在大型彩色文献纪录片《东方巨响:中国“两弹一星”实录》 该大型文献纪录片为八一电影制片厂、总装备部1999年联合出品,获2001年第二十一届金鸡奖最佳纪录片奖。 、《档案》解密片《中国人的原子弹梦:罗布泊的蘑菇云》 北京卫视《档案》栏目2011年制作播出。 和大型纪实性电视连续剧《国家命运》 在2012年国庆期间首次热播的电视剧《国家命运》第1集(片长45分钟)从第22分钟开始,用长达2分多钟的时间,首次情景再现会议全过程。 等主旋律影视节目中精彩呈现,影响甚广。其他各说均以该“十人说”为基础,或减或增、时减时增。

“十人说”首见于《当代中国的核工业》。出席名单由毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云等中共七届中央书记处“五大书记”,加上彭德怀、彭真、邓小平、李富春、薄一波等五人构成,共十人 毛泽东时任中共中央委员会主席兼中央政治局主席、中央书记处主席、中华人民共和国主席、中共中央军事委员会主席。刘少奇时任中共中央书记处书记、全国人民代表大会常务委员会委员长。周恩来时任中共中央书记处书记、国务院总理兼外交部长。朱德时任中共中央书记处书记、中华人民共和国副主席、中央军事委员会委员。陈云时任中共中央书记处书记、国务院副总理。彭德怀时任中共中央政治局委员、国务院副总理兼国防部长、中央军事委员会委员,主持中央军事委员会日常工作。彭真时任中共中央政治局委员、全国人民代表大会常务委员会副委员长兼秘书长、北京市委书记兼市长。邓小平时任中共中央委员、中共中央秘书长、国务院副总理、中央军事委员会委员。李富春时任中共中央委员、国务院副总理兼国家计划委员会主任,分管国务院三办(重工业口)、四办(轻工业口)、国家计划委员会、国家建设委员会、国家统计局和国家计量局。薄一波时任中共中央委员、国务院第三办公室主任、国家建设委员会主任。 。同年12月,刘杰在《我国原子能事业的决策者和组织者》一文中,以亲历者名义第一个公布该“十人说”。在前引钱三强、朱洪元1987年2月合写但未及时公表的《新中国原子核科学技术发展简史(1950—1985年)》文稿中,亦持此“十人说” 该文把刘杰列为出席人员。兹依国防军工史学界的通常做法,把毛泽东等中央领导列作出席人员,把李四光、刘杰、钱三强等三人列作汇报人员。李四光,著名地质学家,时任全国政协副主席、地质部长、中国科学院副院长。刘杰时任中共地质部党组书记、地质部第一副部长,主抓全国铀矿资源普查勘探工作。钱三强,著名核物理学家,时任中国科学院学术秘书处秘书长、物理研究所所长。 。

嗣后,《当代中国》丛书之1992年10月版《当代中国的国防科技事业》、1994年3月版《中国科学院》等国防军工部门行业史,中央文献研究室1998年2月版《周恩来传》 [19] ,王焰主编的1998年3月版《彭德怀年谱》 [20] ,马胜云等编著的1999年9月版《李四光年谱》 [21] 和2011年11月版《李四光年谱续编》 [22] ,葛能全 王焰,1952—1959年任彭德怀秘书、彭德怀办公室主任(1954年以后又改称国防部长办公室主任),1979年任彭德怀传记编写组组长;马胜云曾任李四光秘书;葛能全曾任钱三强秘书。 编著的2002年5月版《钱三强年谱》 [23] ,以及中央党史研究室2011年1月编修出版的《中国共产党历史》中,均持此“十人说”。

“九人说”初见于《红旗》公开发表的钱三强为纪念周恩来诞辰90周年专门撰写的回忆文章《新中国原子核科学技术事业的领导者》,并同时被收录于1987年12月由中央文献研究室编修出版的《不尽的思念》一书。较之钱三强此前在《新中国原子核科学技术发展简史(1950—1985年)》一文中提出的“十人说”,唯不见彭德怀。

“十二人说”见于钱三强1990年10月1日署名发表在香港《紫荆》杂志创刊号上的《中国原子核科学发展的片段回忆》一文,较之“十人说”,又新增陈毅和聂荣臻等两位出席者。中央文献研究室编修出版的2003年版和2011年修订版《毛泽东传》 [24,25] ,以及2013年10月版《钱三强年谱长编》 [26] ,因直接引用该文,可视为加持该“十二人说”。

“八人说”仅见于由当代中国研究所承编的2009年6月版《中华人民共和国史编年》(1955年卷)中。较之“十人说”,无陈云、邓小平 [27] 。

“七人说”早见于由中央文献研究室承编的2012年8月版《彭真年谱》,较之“十人说”,无朱德、陈云、彭德怀 [28] 。 稍后,该研究室编修的2013年12月版《毛泽东年谱》 [29] 承继此说,不复有前引两版《毛泽东传》的朱德、陈云、彭德怀、陈毅、聂荣臻等五人,亦不再堅持1998年2月版《周恩来传》所持“十人说”。

4. 排名顺序不合规

这个问题主要体现在有彭德怀和彭真同时出席会议的相关诸说中。有的把彭德怀列于彭真之前,如《当代中国的核工业》等官修史书,排序为毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云、彭德怀、彭真、邓小平、李富春、薄一波。有的把彭德怀列于彭真之后,如《中国共产党历史》,排定名次为毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云、彭真、彭德怀、邓小平、李富春、薄一波。

众所周知,党内排名是中共领导人在党内政治生活的重要表征,是职官志和组织沿革研究的重要基础数据。在一定历史时期,党内排名顺序具有唯一性和排他性。因此,毫无疑问,上述排序只有一种是正确的。

二 问题的由来

1. 不疑处见疑之初因

在1987年4月版《当代中国的核工业》付印之前,中央文献研究室承编的《朱德年谱》已于1986年春广泛征求各方意见 [30] ,并于同年12月由人民出版社公开出版。这是该研究室撰写出版党和国家主要领导人年谱系列的第一部。据该书记载:朱德自1955年1月4日“离京去广东、浙江、上海、江苏、安徽、山东、天津等省、市视察”,直到3月1日“回到北京”,其间无返京记录 2006年11月版《朱德年谱》新编本将朱德外出返京时间修订为1955年2月28日晚19时。 ([30],页384—386;[31])。因此,朱德没能出席毛泽东在北京主持召开的此次会议。倘若《当代中国的核工业》编写者或该书稿三审(初审、复审、终审)专家留意到《朱德年谱》相关记载,断不至于弄错出席名单,且开会日期等基本史实之失亦或可根绝于未萌。

至于后续权威诸说之硬伤,恐乃在关于待证会议基本史实纪事的表述问题上,多因循对表传抄不溯源的治史潜规则所致。

就本案论,在条陈待证会议之现有权威诸说存在四大致命硬伤之后,为查实硬伤症结所在,须着力搜求现有诸说之史料源头,比勘梳理史源文本与权威发布间内在逻辑,从而为廓清历史迷雾、寻求史事本真奠定一个比较好的史料基础。

2. 官方持论证据之谜

带着对官方定论所持史源证据之惑和基本史实四大硬伤之疑,笔者有幸于2013年11月26日随同李鹰翔前往拜见刘杰,在未事先预报提问的情况下,就毛泽东亲自主持召开会议的日子与周恩来在西花厅约谈这两件大事的时差问题设问,刘杰非常明确地回忆说这两次重要会议“中间是隔了一天的” 2013年11月26日上午时文生访谈刘杰、李鹰翔。1963年3月—1967年5月,李鹰翔任第二机械工业部部长刘杰秘书。 。后又于2014年10月24日下午,在李鹰翔家拜见长期从事核工业史编研工作并曾实际负责《当代中国的核工业》有关编纂任务的张纪夫。张纪夫回忆:

1985年11月初召开核工业三十周年大会时,我们还不知道周总理在1955年1月14日晚上给主席写的那封信。之前,《当代中国的核工业》编辑部曾采访过参加这两次重要会议的老领导刘杰和钱三强。由于毕竟过去三十多年了,他们只记得是1955年1月份开的,具体日期一时也想不起来。大家都知道,国务院正式设立第三机械工业部是在1956年11月16日,到1986年11月16日才满整整30年,核工业三十周年纪念大会选在1985年11月举行,算是兼顾到年头和月份吧。稍后,编辑部在中央档案馆查档时,找到总理办公室1955年1月14日工作日历记录和总理当晚写给主席的信,大家非常高兴。回来后又向刘、钱两位老领导报告过,他们也非常高兴,于是就按信中提到的日子和当时中央书记处“五大书记”加上总理指定参加的五位领导同志记作开会日期和出席会议人员了。现在看来,当时还是主观武断了些,有关细节没能进一步核实。这个遗憾,只好留待你们有心人来解决了。 2014年10月24日下午时文生访谈张纪夫(录音整理稿未经本人审阅)。这次访谈从下午3时开始,至6时半结束。

正可谓是:解铃还须系铃人,两次访谈释悬疑。

从截至目前所能了解到的情况看,张纪夫等前辈治史者是最早查获中央档案馆藏总理办公室1955年1月14日工作日历记录和周恩来1955年1月14日晚致毛泽东亲笔信等两件重要书证的一线修史人员。他和刘杰的一席话,彻底破除萦绕笔者心中多年的谜团和困惑。 特别是他们面对后辈质疑求真不以为忤,特令笔者对国防军工战线上老一辈坦荡无私的宽阔胸襟和严谨认真的治学态度肃然起敬,由衷钦佩!前辈的期许和勉励,更增添接续考明史实本真的无穷动力。

3. 史源证据初次解读不当

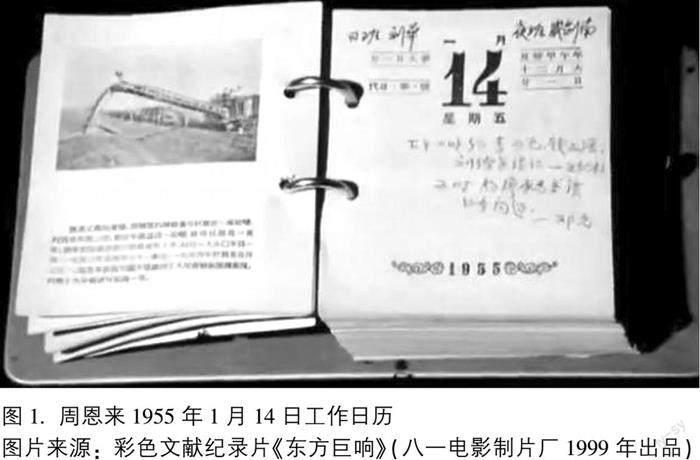

据张纪夫所示,并业经前往中央档案馆覆核查实,此两件重要书证之一为总理办公室1955年1月14日的工作日历(图1) [32] ,以铅笔书写,记录有周恩来当日下午出席的两项活动:

下午二时约李四光、钱三强、刘杰等谈话

五时约廖承志等谈日本问题

这份重要原始档案全貌,通过1999年国庆期间上映的《东方巨响:中国“两弹一星”实录》才第一次正式对外公布。

另一件重要书证为周恩来1955年1月14日晚致毛泽东的一封3页纸亲笔信,依旧体尺牍格式,以毛笔字体自右至左竖写于国务院红头便笺上(图2)。兹抄录全文如下:

主席:

今日下午已约李四光、钱三强两位谈过,一波、刘杰两同志参加。时间谈得较长,李四光因治牙痛先走,故今晚不可能续谈。现将有关文件送上请先阅。最好 从原信看,此处的“好”字本为“后”字之繁体“後”字,《建国以来周恩来文稿》的抄清件亦释作“后”字。但结合原信上下内容,并充分考虑到周恩来当时在党内的政治地位及其为人处世风格,此“后(後)”字当属笔误,宜作“好”字解,否则势必难通。 [33] 能在明(十五)日下午三时后约李四光、钱三强一谈,除书记处外,彭、彭、邓、富春、一波 当时,中共中央书记处成员为毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云,又称“五大书记”。彭、彭、邓、富春、一波,指彭德怀、彭真、邓小平、李富春、薄一波。 、刘杰均可参加。下午三时前,李四光午睡。晚间,李四光身体支持不了。请主席明日起床后通知我,我可先一小时来汇报下今日所谈,以便节省一些时间。

周 恩 来

一·十四 晚

明日下午谈时,他们可带仪器来,便于说明。

这封便笺信全文初载于1988年1月版《周恩来书信选集》 [34] ,后又发表于同年3月4日《科技日报》头版,并随刊有影印件(局部) 發表时特别注明“根据手稿刊印”字样,并加有必要的注释。同时还发表了周恩来就公开宣传我国第一颗原子弹爆炸试验问题于1964年10月14日致毛泽东、刘少奇、林彪、邓小平、彭真、贺龙等领导同志的一封信。 [35] 。至于其原档全貌,亦在《东方巨响:中国“两弹一星”实录》上映时首次公布。

上述两份珍贵原档,是截至目前在中央档案馆所能查到与待证会议相关的唯一文献,也是包括张纪夫在内的前辈治史者初修《当代中国的核工业》时唯一持论证据。经他们解读,迳将该便笺信所提“最好能在明(十五)日下午三时后约李四光、钱三强一谈”的建议日期记作开会日期,并照“除书记处外,彭、彭、邓、富春、一波、刘杰均可参加”所示,将建议参加会议人员范围全部列入出席名单,并第一次完整表述开会秘情如下:

一九五五年一月十五日,毛泽东在中南海主持召开了中共中央书记处扩大会议。出席会议的有刘少奇、周恩来、朱德、陈云、彭德怀、彭真、邓小平、李富春、薄一波等。会议听取了李四光、刘杰、钱三强的汇报,研究了我国发展原子能事业问题。根据周恩来的嘱咐,汇报人员将铀矿石标本和探测铀矿石的探测器带到会上,向中央领导人作了操作表演……

这是一次对中国核工业具有重大历史意义的会议。它作出了中国要发展核工业的战略决策,标志着中国核工业建设的开始。

会上作出的这一战略决策,后被誉为“最高决策” 关于“最高决策”的提法,是钱三强1990年10月在香港《紫荆》杂志创刊号上公开发表的《中国原子核科学发展的片段回忆》文章中率先提出的。该文分“我同原子核科学‘结缘”“希望从这里萌芽”“最高决策”“严峻考验”等四章。关于毛泽东主持专门会议讨论作出发展新中国原子能事业战略决策事,载于第三章“最高决策”。《人民日报·海外版》于1990年11月5日、6日和8日分三天连载。1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂隆重表彰为“两弹一星”作出突出贡献的23位科技专家并授予“两弹一星功勋奖章”之际,科学时报社、暨南大学出版社乘势联合推出由时任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席江泽民题写书名的《请历史记住他们:中国科学家与“两弹一星”》一书,收录该文,并另改标题为“神秘而诱人的路程”。 。

很明显,周恩来在信中向毛泽东提出的只不过是开会建议预案,具体何时开会,当由毛泽东最后决定。然据该件原始档案并考诸《毛泽东年谱》等官修史书,均未见毛泽东批办文字,亦未见承办环节实时留存的备注文字或事后追记史料。因此,实难据之断定此一会议是依周恩来信中建议时间如期举行的。

就治史而论,编修人物年谱和大事记等基础史书在确定条目立条时间的一条铁律,就是对过去某一时点已终结的大事要事加以如实记录。将周恩来所提会议预案时点——1955年1月15日下午——在时态属性上属于“过去将来时”而非“过去进行时”,更远非“过去完成时”的重大历史事件,直接当作实际开会时间载入史册,明显违背编年纪事的一般准则,因而该首创史论理当存疑待考,待彻底祛疑释惑后方可信以为真,并加以传承。

三 钱三强生前留下丰富的接续追忆文献

据笔者查证和不完全统计,钱三强从1976年12月26日发表题为“毛主席指引我们不断攀登科学技术高峰”的广播讲话,首次披露毛泽东亲自主持召开会议“专门研究我国原子核科学事业的发展问题”起,到1992年6月28日凌晨病逝,十余年间忆及“最高决策”至少有19次 统计时以2013年版《钱三强年谱长编》为基础,补之以笔者查阅《人民日报》《光明日报》《原子能科学技术》等报刊所发表的钱三强署名文稿。如1977年9月18日,《光明日报》第2版刊载钱三强的《毛主席指引我们不断攀登科学高峰》,《钱三强年谱长编》未见记录。 。光在知悉张纪夫等一线治史者查获前述两件重要书证之前,在无任何文字材料可供参考的情况下,伤神费脑全凭个人记忆 关于钱三强在“文化大革命”后艰难补征历史追忆事,何泽慧先生在《钱三强文选》代序中曾饱含深情地写到:“也许是做科学工作养成的习惯,三强一向注意对第一手资料的积累。他过去很喜欢写日记,许多经历的重要事件,他都如实记录下来,仅新中国成立后到60年代中,就记了厚厚十几本。可是,在‘文化大革命那黑白颠倒的年代,三强的这些本子被原二机部的造反派统统抄走了,我们曾多次吁请归还这些日记本,却至今不明下落。否则,三强在准备本文选过程中,不致那样伤神费脑。” ,独立补征珍贵追忆11次。归结起来,有如下特点:

首先,在会议名称问题上,虽均无正式的会议名称,但会议研究和讨论的主题是明确的、唯一的。如1976年12月26日的广播讲话称“使我终生难忘的是,在五十年代,毛主席亲自召开的一次会议,当时在座的有敬爱的周总理,中央其他领导同志,还有卓越的地质学家李四光同志。在这次会议上,专门研究我国原子核科学事业的发展问题”。在毛泽东逝世一周年之际,他在《光明日报》上发文,又一次深情追忆开会情景,称“使我终生难忘的是,一九五五年一月,毛主席亲自召开了一次专门研究我国原子能科学事业发展问题的会议” [36] 。

其次,在会议日期问题上,虽均无确切开会时间,但聚焦于1955年1月。1976年12月26日广播讲话披露的日期为“五十年代”,较为粗略;1977年8、9月间,两次追忆为“一九五五年一月”;1979年3月至1980年3月,又连续三次进一步忆作“一九五五年一月上旬”;再到1980年7月24日下午为中共中央书记处讲授《科学技术发展的简况》时,修正先前“一九五五年一月上旬”的记忆偏差,重新回到并经后来证实是正确的“一九五五年一月”上来。

第三,在出席名单问题上,尽管每一次追忆不全,但除毛泽东、周恩来和钱三强外,凡经实名指出者,包括刘少奇、彭真、薄一波、李四光、刘杰等,后来无不得以印证。

在上述11篇追忆文献中,对今之治史者考明基本史实尤为珍贵和重要者,当首推1979年3月10日发表在《人民日报》上题为《我国现代科学技术的组织者、领导者——缅怀周总理对我国科学技术事业的关怀和对科技工作者的教诲》一文。其中写到:

一九五五年一月上旬,周总理通知我到他的办公室去开会,在座的有薄一波同志和地质部负责人,周总理仔细地询问了我国原子核科学的研究状况、人员、设备等,问了铀矿地质的情况,还详细地了解了原子反应堆、原子弹的原理和发展原子能技术所需的条件。最后,周总理告诉我们,不久中央要研究这个问题,到时要我们带些铀矿石和简单的探测仪器进行汇报表演。第三天,毛主席在中南海亲自主持会议,通知李四光同志、地质部负责人和我参加。毛主席、周总理和在座的中央其他领导同志观看了表演,听到盖革计数器探测铀矿石发出的嘎嘎响声,大家都高兴地笑了。接着,毛主席询问了发展原子能的有关问题,周总理坐在毛主席身旁,一边作解释,一边不时地提醒我们哪些地方应汇报得详细些。听完了汇报,毛主席十分高兴地宣布,我们国家要大力开展原子能的工作,并说:我们有人,又有资源,什么奇迹都可以创造出来。会上,毛主席还问到原子核的内部组成情况,提出中子、质子也是可分的观点,并且打着手势笑着说:你们信不信,你们不信,反正我信。会后吃饭时,毛主席、周总理为鼓励科学工作者奋发努力,为我国原子能事业的发展而举杯。 [37]

文中追记周恩来在西花厅会议“三问一部署”等细节,既是对中央档案馆藏前述两件重要书证所没能反映会议详情的重要补充,又将随后应召前往参加毛泽东在中南海丰泽园颐年堂主持召开会议等两大历史事件紧密关联在一起,揭示两次会议间内在的历史逻辑。特别是周恩来关于“不久中央要研究这个问题,到时要我们带些铀矿石和简单的探测仪器进行汇报表演”的新部署,说明颐年堂会议时间尚属未定待通知事项。“不久”则实指“第三天”,且待弄准西花厅开会日期后方可推定。透过该史料,一方面,文中所忆西花厅开会日期“一九五五年一月上旬”虽已为总理办公室1955年1月14日工作台历所证伪,但另一方面,也一并将《当代中国的核工业》等官修史书关于毛泽东1955年1月15日主持召开颐年堂会议之官方定论证伪,同时为精准考明颐年堂会议日期举证新的关键证据。当然,其真实可靠性究竟如何,尚须其他旁证加持证明。

毋庸讳言,全面审视钱三强知悉前述两件重要书证前后 在2013年10月钱三强诞辰百年之际,笔者有幸研读到葛能全前辈惠赠大作《钱三强传》一书时,对钱三强在1987年2月与朱洪元合著《新中国原子核科学技术发展简史(1950—1985年)》长文中,第一次将“最高决策”会议开会日期定作“1955年1月15日”并提出“十人说”出席名单一说是不好理解的。因为据该《钱三强传》,传主见到周恩来1955年1月14日晚写给毛泽东的那封便笺信复印件,乃为1987年5月27日中共中央文献研究室来函所附。在此前的1987年2月,追忆所记开会日期与周恩来信中的建议时间、出席名单与周恩来信中的建议方案竟完全一致。与先前十余次独立追忆史料比较,对如此精准完整的追记,在学理上是难以合理解释的。这一疑点直至2014年10月24日下午聆听张纪夫介绍《当代中国的核工业》编修相关情况后,才得以释惑。此外,另据《钱三强年谱长编》记载,中央文献研究室从1986年7月28日致函钱三强,9月12日派人(杨增和、赵春生)专访钱三强,到1987年6月29日钱三强改定经来人整理的纪念周恩来领导国防尖端科技事业的专访文稿。这些相互交流和接触,亦当影响到钱三强追忆待证会议。 两个时期关于待证会议各要素的追忆,不难发现,在知悉前,总体上可算是虽不全面但不失其真;在知悉后,待证会议各要素追忆看似全面,却反而产生部分偏离史事本真的倾向。个中原因有待进一步研究,此处不赘。后期追忆中最难能可贵者,当属1987年2月开始披露毛泽东在颐年堂会议上所强调的“现在苏联对我们援助,我们一定要搞好!”这一基本史实,揭示会议的召开有着中苏原子能科学交流合作的特定大背景。而钱三强脑海深处的这一珍贵追忆,只有在20世纪80年代中期中苏关系开始解冻回暖的政治生态环境下 1984年12月21日蘇联部长会议第一副主席阿尔希波夫应邀访华和1985年7月9日国务院副总理姚依林应邀回访莫斯科,标志着中苏关系朝着正常化迈进。阿尔希波夫此次访华,是自苏联部长会议主席柯西金1969年9月11日从越南河内参加胡志明葬礼回国途经北京时短暂访华后,苏联政府方面级别最高的一次正式访问。姚依林回访苏联,则是自周恩来1964年11月5日率中国党政代表团到苏联参加“十月革命”47周年庆典活动,并于11月14日下午乘专机回国后,中国方面级别最高的一次正式访问。 ,才有可能苏醒复活并面世。

钱三强接续追忆待证会议的过程,体现出一位伟大科学家毕生不断探索并逼近科学真理和历史真实的高贵品格与求实精神。特别是1976年12月26日的广播讲话、1979年3月10日的纪念文章和1987年2月的合写文稿追忆待证会议所创下的“三个第一”,为今之治史者探究历史本真提供了权威可靠的第一手史源证据,也是他对恢复待证会议历史本来面目的三大贡献。从某种程度上讲,没有钱三强的上述追忆文献,今人当难以科学探知“两弹一星”伟业历史叙事的正确起点,也难以如实记载相关历史人物的生平大事。

治史如鞫狱,作论如断案。“历史证明,凡是原则性的问题,敷衍下去,总有一天还会出来。彻底弄清楚,才有利于团结。” 引自毛泽东1945年6月2日在延安枣园主持中共七大主席团和各代表团主任会议上的讲话。 [38] 凡涉及毛泽东等伟人生平事迹,作为治史者据以定论的重要基础数据,无论大事小情,当来不得半点虚假。须知,证据充分是办铁案的坚实基础,证据确凿是办铁案的根本保证。不管判官之主观意愿若何,冤假错案一律是在事实不清、证据不足的情况下强行判决所致。对存疑史事,理应“要坚持用唯物史观来认识和记述历史,把历史结论建立在翔实准确的史料支撑和深入细致的研究分析的基础之上” [39] 。

下面拟从本案待证会议的史料证据源头摸起,重新按照取证—举证—质证—认证的审案破案四原则,回顾弄清相关基本史实,搜求严丝合缝的闭环回路和相互印证的证据链条,力争把修订结论建立在充分可靠的史料铁证和符合逻辑的法理推定之上。

四 关于会议名称问题的新证

在解决会议名称问题之前,必须首先明晰20世纪50年代中央会议制度。当时,中央政治局会议和中央书记处会议大致可分两类。一类是正式会议,凡提交会议讨论的问题,一般会前印发文件,会后印发纪要;另一类是毛泽东临时召集的小范围会议,既不准备文件,也无会议记录,如果会后没有需要由哪个部门负责办理的事项,那么,会议讨论了什么问题就只有参加会议的人才知道。一般情况下,“这种会议只有毛、刘、周、朱等几位书记参加,很少有列席人员。这样的会议大多是毛泽东说什么时候开会,就马上叫他的秘书直接通知与会人员到他那里去,有时甚至在夜间或凌晨把人叫到他床头去开会” [40] 。

显然,本案当属第二种会议类型。比勘官修领袖年谱,不难发现有的同一会议,竟冠之以“中共中央书记处会议”“中共中央书记处扩大会议”等不同名称,或直接名曰“开会”。在表示参会人员资格的规范用语“出席”与“列席”两词的使用上,也相当混乱。如,毛泽东1955年1月18日晚在菊香书屋主持召开关于饶漱石问题的会议,《毛泽东年谱》([29],页338)称“中共中央书记处会议”,《刘少奇年谱》 [41] 和《周恩来年谱》 [42] 记作“中共中央书记处扩大会议”。又如《毛泽东年谱》载:1954年12月24日“晚上,在中南海游泳池住处召集刘少奇、周恩来、陈云、彭真、邓小平、陈毅开会”([29],页327)。刘少奇、周恩来、陈毅的年谱不见此事记载,《陈云年谱》称“晚,出席中共中央书记处会议。邓小平、陈毅、彭真列席会议” [43] 。《彭真年谱》记作“晚,和刘少奇、周恩来、陈云、邓小平、陈毅出席毛泽东召集的会议” [44] 。《邓小平年谱》则为“晚,和刘少奇、周恩来、陈云、彭真、陈毅在毛泽东处开会” [45] 。

鉴此,为着体现中央正式会议和毛泽东临时召集会议之别以及会议名称的严肃性,避免不同治史者在会议定名时取舍由情,筆者倾向于把待证会议命名为“中央书记处专门会议”。另外,待证会议不能名之为“中央政治局会议”,其原因有二:一是会议经办事项乃中央日常工作,属中央书记处职责范畴 1945年6月11日中国共产党第七次全国代表大会通过的《中国共产党党章》第3章(《党的中央组织》)第34条第2款规定“中央政治局,在中央委员会前后两届全体会议期间,是党的中央指导机关,指导党的一切工作”。同时,该条第3款规定“中央书记处在中央政治局决议之下处理中央日常工作”。据此形成中央日常工作中的有关事项,须交由中央书记处先行研究提出意见的中共中央会议制度。 ;二是出席会议的政治局委员,没有达到法定人数之半 1955年1月,时任中共中央政治局委员为毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云、彭德怀、彭真、林伯渠、董必武、张闻天、康生。 。

五 关于会议日期问题的新证

凡事出,必有因。就新中国原子能事业发展之初而言,我境内有无铀矿藏和能否从苏联引进可供开展核物理科学研究的原子反应堆和回旋加速器等为西方严格对华禁运的关键基础设施,是开创这一事业的先决条件 据《钱三强年谱长编》载:1953年2月24日至5月24日,以钱三强为团长的中国科学院代表团应邀赴苏联访问。访苏期间,钱三强曾向苏联著名科学家斯柯贝尔琴院士试探苏方给中国援建原子反应堆和回旋加速器的可能性问题,斯柯贝尔琴答称此事得由最高领导决定。另,伊朗曾在1954年派人来华推销铀产品,周恩来交由钱三强组织人员分析化验样品。 ([26],页213—214,页246)。因此,对于迄今未见一分本证的待证会议,为精准考明开会日期,当首先弄清会议背景和议决事项,从后果与前因的辩证逻辑关系中小心求证。

1. 毛泽东主持召开颐年堂会议前后发生的相关大事要事

现已查明,在待证会议前后,与新中国原子能事业发展问题密切相关的大事要事主要有三件:

第一,中共中央同意签署中苏合营在中国境内开发铀矿。

1955年1月14日,周恩来批转由苏联方面草拟的《关于在中华人民共和国进行放射性元素的寻找、鉴定和地质勘察工作的议定书》(以下简称《地质议定书》) 1954年9月22日晚8时,周恩来在西花厅接见苏联驻华大使尤金。尤金告称,苏联政府已指定他本人代表政府同中方谈判关于在中国东部勘探放射物质(铀矿)的矿藏问题。此项工作应与中国最可靠的专家一同进行。周恩来表示,即将此事报告政府,俟确定专人后,通知大使。对于苏联提出的在中国联合寻找铀矿建议,中共中央经慎重研究,认为联合找矿对我国迅速掌握铀矿勘查技术是十分有利的。 [46] ,并附信一封,内容如下:

主席、刘、邓、彭真、富春阅。

此件已经陈云、一波、刘杰、伍修权等同志研究过,认为可以同意。尤金大使通知我,苏联政府命他代表签字,我方因陈云同志不在,可改由我代表签字。妥否,请主席批示。

同日,毛泽东审阅该《地质议定书》及附信,并批示“同意。” 引文源自《建国以来周恩来文稿》。另据《周恩来年谱》,无“主席、刘、邓、彭真、富春阅。”和“妥否,请主席批示。”等字,且是直接批于《地质议定书》之上的。《建国以来周恩来文稿》则全文引用上述文字,未说明是批写于《地质议定书》上的或是另拟附信说明相关情况的。《毛泽东年谱》载记的批办文字为“照办”,而非“同意”二字。 ([33],页15—16)1955年1月20日,周恩来、尤金代表各自政府在该《地质议定书》上签字。这是中苏两国政府在原子能领域签定的第一个协定(史称“地质协定”) 该“地质协定”共七条内容。主要是:中国在苏联帮助下组建地质队进行铀矿地质勘查工作;苏联向地质队派遣苏联专家,供应中国尚不能制造的探测仪器、设备和器材,培训技术人员;两国政府组成一个常设机构,负责制订地质勘查工作计划和各项措施,解决在协定执行过程中发生的一切问题;发现铀矿工业产地,由中国组织开采;对发现的放射性元素矿石的处理等等。其中,“对发现的放射性元素矿石的处理”并非仅为采矿、冶炼加工等纯技术层面工作,其实质含义是指中国同意将本国国民经济需要之外的铀矿石部分出售给苏联。后因我对铀矿石需求量大,难以继续执行中苏联合找矿的协定,因此,苏联主动提出重签一项技术援助性质的新协定以代替原《议定书》。从1957年1月1日起,我国铀矿勘查工作由中苏合营改为中方自营。苏联政府在人才、技术装备、资金等方面的投入,尤其是所提供的当时从别的渠道拿钱也买不到的找矿及分析测试仪器、勘探设备等物资,对于新中国铀矿勘查工作的起步和发展有重要作用。 。

第二,塔斯社声明。

1955年1月14日,塔斯社受权发表声明(以下简称《苏联114声明》),内称“苏联政府由于认识到把原子能用于和平目的的极大重要性,并且为了促进这方面的国际合作,准备传播苏联积累起来的有关的科学技术经验” [47] 。

这是自1954年10月3日下午中苏两国最高级别会谈期间,赫鲁晓夫表示苏联“可以帮助先建设一个小型原子堆” 据现场翻译师哲回忆,在中南海颐年堂举行的中苏两国最高级别会谈期间,毛泽东针对赫鲁晓夫主动问“你们对我方还有什么要求?”时,提出“我们对原子能、核武器感兴趣,今天想同你们商量,希望你们在这方面对我们有所帮助,使我们有所建树。总之,我们也想搞这项工业”的想法,却遭赫鲁晓夫婉拒,但赫鲁晓夫同时表示“如果你们十分想办这件事,而且是为了科研、培训干部,为未来新兴工业打基础,那么我们可以帮助先建设一个小型原子堆。” [48] 以来,苏联官方发布有关原子能和平利用方面的最新消息。但《苏联114声明》对于外国科学家或工程师究竟何以能够学到苏联原子能科学技术经验这一关键实质性问题,却只字未提 [49,50] 。

第三,部长会议声明。

1955年1月18日,《人民日报》和《真理报》 [51] 同时刊载苏联部长会议1955年1月17日所发表的关于在促进原子能和平用途的研究方面给予中国等国家以科学、技术和工业帮助的声明(以下简称《苏联117声明》)。全文如下:

【新华社十七日讯】塔斯社莫斯科十七日电:苏联部长会议关于苏联在促进原子能和平用途的研究方面给予其他国家以科学、技术和工业上的帮助的声明:

苏联政府向来极为重视原子能的和平用途,已经决定给予其他国家以科学、技术和工业上的帮助来建立科学实验中心,以发展对核子物理学和原子能的和平用途方面的研究。

苏联政府已经向中华人民共和国、波兰人民共和国、捷克斯洛伐克共和国、罗马尼亚人民共和国和德意志民主共和国提供了广泛的帮助,包括设计、供给设备及建設具有达五千千瓦热能的实验性原子堆,和原子微粒加速器。还注意将供给这些国家必要数量的原子堆和科学研究用的可分裂物质。并已取得谅解,上述国家将供给苏联以必需的原料。这些国家的科学家和工程师们可以有机会来了解苏联在和平利用原子能方面所进行的科学研究和了解实验性原子堆的工作情况。

建立上述科学实验中心将能使这些国家发展大规模的核子研究,借助实验性原子堆生产足够数量的放射性同位素,来满足医学、生物学和其他各门科学和工程学的需要,并为发展原子能和平用途的研究而训练必要的科学家和工程师干部。

苏联正在考虑在发展原子能和平用途的科学研究和实验方面扩大它所能够援助的国家的范围的问题。 [52]

1955年1月17日,苏联外交部曾临时召集新闻发布会(a hastily summoned news conference),向西方记者宣读暗含苏联部长会议决定内容的一项声明 [53] 。如前所述,就新中国原子能事业发展来讲,《苏联117声明》所示在科学、技术和工业等方面的切实帮助,其重要性自不待言。

2. 颐年堂会议前后相关大事要事的内在历史逻辑

基于上列三大基本史事,遵外交惯例并基于治史常识,可有据有理有逻辑地推定得出以下几个基本判断。这也实为精准考明开会日期必须首先解决的几个问题。

2.1 《苏联117声明》定本形成大致过程及时间

《人民日报》和《真理报》1955年1月18日同时发表《苏联117声明》,表明其内容必业经中苏双方最高当局批准同意。同时,经比勘覆核美联社(The Associated Press)1955年1月17日播发的莫斯科新闻发布会要闻,其核心内容(包括受援对象国别和在原子能科学、技术和工业方面的分享内容,以及苏联期望各受援国向其提供铀原料等)与《人民日报》刊载的《苏联117声明》文本一致,亦必当来源于《苏联117声明》定本。另据李富春在第一届全国人大二次会议上关于发展国民经济的第一个五年计划的报告中透露,苏联政府决定“在促进原子能和平用途的研究方面,给予我国以科学、技术和工业上的帮助,并同我国签定了和平使用原子能的协定”,缘于“苏联政府主动地建议” [54] 。鉴此,苏联方面必将《苏联117声明》文本(草案)事先通告中国等受援国,并经充分沟通取得一致意见后,方对外正式发表。换句话说,在苏联外交部1955年1月17日召开新闻发布会之前,《苏联117声明》正式文本业经苏联与包括中国在内的各受援国协商定稿。

2.2 中方同意签署《地质议定书》与收到《苏联117声明》 文本(草案)的时间先后关系

依《苏联117声明》关于苏联与各受援国“并已取得谅解,上述国家将供给苏联以必需的原料”所示,苏联当是在获悉中共方面同意签署《地质议定书》的确切消息之后,才送出该文本(草案)的。设若苏方在此之前送达文本(草案),当意味着苏联建议帮助中国研究和平利用原子能是附带先决条件的,此举必令中共高层领导强烈反感。相反,《地质议定书》实质内容之一就是“中国同意将本国国民经济需要之外的铀矿石部分出售给苏联”,因此,在中方同意签署《地质议定书》之后收到该文本(草案),实为“苏联政府主动地建议”所展现的合礼外交之举。对中方而言,在苏联助我开发铀矿的同时,又喜获苏联额外馈赠、中方梦寐以求的“大礼包”,毛泽东等中共高层自然非常满意,李四光、刘杰、钱三强等亦自是满心欢喜。得出这一重要研判,自可对照缘于1958年“长波电台”“联合舰队”两事件的中苏争执和随后分裂中得以反证。

2.3 西花厅会议和颐年堂会议的讨论议题及议决事项

首先,中央国家机关对重大问题的处理,通常有圈批和议决等两种基本方式。圈批是由分管领导首先提出研办意见,送各有关负责人核阅,再报经主要领导批准后,交由有关职能部门承办;议决是由主要领导主持召开会议,经集体研究决定后,再交由有关职能部门承办。周恩来、毛泽东1955年1月14日先后圈阅由苏联方面起草的《地质议定书》,此即说明该文件圈批即可,不用中央书记处开会议决。据此即可排除西花厅会议和颐年堂会议理当不是讨论通过《地质议定书》事宜。

其次,鉴于《苏联114声明》虽内称“准备传播苏联积累起来的有关的科学技术经验”,但只字未提如何分享这一实质问题,更没落地赫鲁晓夫访华时关于苏联帮建“一个小型原子堆”的承诺,因此,中方当不得不跟踪预判苏联方面“准备传播”的后续动向,并拟制提出相应对策。这理当是总理办公室1955年1月14日工作台历所记“下午二时约李四光、钱三强、刘杰等谈话”事项,以及周恩来在谈话时“三问一部署”的特定历史背景,而不是仅仅如周恩来1955年1月31日上午在国务院全体会议第四次会议上作报告 [55] 时所谦称的由于不懂得原子能科学而请李四光、钱三强讲解介绍相关知识那么简单 [56,57] 。不然,日理万机的周恩来为何既不早、也不晚而恰恰在1955年1月14日下午“约李四光、钱三强两位谈过,一波、刘杰两同志参加”,并且急着当晚致信毛泽东,报告谈话情况并建议毛泽东本人“最好能在明(十五)日下午三时后约李四光、钱三强一谈”呢?

第三,就在毛泽东根据周恩来建议准备“约李四光、钱三强一谈”、研判《苏联114声明》之际,苏联方面已知悉中国对《地质议定书》的明确意见,即送达《苏联117声明》文本(草案),约定待中方等受援国同意后公开发表 中方收到《苏联117声明》文本(草案)的时间点,对于精准考明毛泽东主持召开颐年堂会议的具体日期极其重要。这是因为,若该文本(草案)是在1955年1月15日晚些时候或1月16日送达的话,则现有官方定论开会日期“1955年1月15日”之失即不证自破;若是1月14日毛泽东批示同意由周恩来代表中国政府签署《地质议定书》后很快送达或1月15日早些时候送达,要确证“1955年1月15日”之失,却颇感证据不足。鉴此,笔者最初依《苏联114声明》时间1955年1月14日为起点,正向破解该文本(草案)送达中方时间点问题的思路,曾多次请教咨询有关方面并持函到外交部档案馆和中央档案馆查档,迄无所得。在山穷水尽疑无路之际,只得另辟解疑蹊径,搞反向突破,即以该《苏联117声明》为新的起点,回溯倒查中共中央审议并通过该文本(草案)时间点,即为颐年堂会议具体日期。 。鉴于该文本(草案)建议项目远超赫鲁晓夫访华时的帮建承诺,中方自是求之不得,也由此完全明白苏联想法,勿须再研判《苏联114声明》,转而审议该文本(草案)。作出这一重要推断的史源依据在于,无论是前引钱三强关于毛泽东在颐年堂会议上强调指出“现在苏联对我们援助,我们一定要搞好!”的追忆,还是周恩来在1955年1月31日国务院全体会议第四次会议上报告中强调的“我们必须要掌握原子能。在这方面,我们很落后,但是有苏联的帮助,我们有信心、有决心能够赶上去”,以及李四光、钱三强关于“赶上去的可能性是存在的,尤其是有苏联这样热心的帮助”的意见,当均是指李富春报告所称“苏联政府主动地建议在促进原子能和平用途的研究方面,给予我国以科学、技术和工业上的帮助”一事。此即表明,颐年堂会议的根本任务,就是在听取李四光、刘杰和钱三强关于中国铀矿资源情况、国内原子能科学研究现状的汇报演示,以及有关原子反应堆、原子武器、原子能和平用途等知识讲解的基础上,在中共中央层面上审议并通过《苏联117声明》文本,同意接受苏联建议“在促进原子能和平用途的研究方面”的幫助,讨论发展原子能事业、研制原子弹问题并作出战略决策。李四光、刘杰和钱三强的汇报讲解和现场演示,为中共中央科学决策、民主决策发挥了重要的决策支持作用。稍后,再由周恩来主持召开国务院全体会议第四次会议,在中国政府层面上通过《关于苏联建议帮助中国研究和平利用原子能问题的决议》,“热烈欢迎苏联部长会议在一九五五年一月十七日关于苏联在促进原子能和平用途的研究方面给予中华人民共和国以科学、技术和工业上的帮助的建议” [58] ,以作为对苏联部长会议声明的对等回应。

2.4 《杨尚昆日记》与中苏《地质议定书》和《苏联117声明》的内在联系

杨尚昆在1945年10月20日至1965年11月10日间任中共中央办公厅主任,主持中办全面工作凡20年。对这段不平凡的任职经历,杨尚昆曾不无感慨地说:“中央办公厅是中央的办事机构,掌握党的全部机密,把我放在这个位子上,体现了毛泽东对我的信任”,并直言“当时中央的重大决策,我是参与者,又是执行者”([40],页2、128)。因此,对于毛泽东、周恩来圈批《地质议定书》事、颐年堂会议专门研究同意《苏联117声明》文本(草案)事,杨尚昆毫无疑问当在第一时间知悉。

杨尚昆在日常繁忙工作之余,坚持写日记。在1955年1月14日日记中关于中国应对“原子时代,帝国主义拿着它(指“原子弹”——笔者注)来吓人”的国际形势,“我们也应该努力搞搞才行,现在已有开步走的计划了,是可喜之事” [59] 的记载中,“开步走”即隐喻找铀矿。这则日记当指毛泽东、周恩来1月14日批准签署中苏《地质议定书》事。至于1月16日日记关于“中苏两国之间,关于发展核子科学的合作,已有进一步的发展,希望在不久的将来,我国也有A-B A-B,英文“Atomic Bomb”一词的缩写,即原子弹。 就好了!”([59],页143—144)的记载,既早于《人民日报》《真理报》1955年1月18日发表《苏联117声明》两天,也抢先于苏联外交部1955年1月17日在莫斯科临时召集新闻发布会一天。而在1月14至16日之间的1月15日,并无一字记载中苏间开展核子科学合作事宜。照杨尚昆1955年1月1日立下“当日事当日毕”的规矩([59],页133),并参照前引钱三强在1976年12月26日广播讲话关于颐年堂会议“专门研究我国原子核科学事业的发展问题”、1977年9月18日纪念文章关于颐年堂会议“专门研究我国原子能科学事业发展问题”,可推知杨尚昆在1955年1月16日的日记关于中苏核子科学合作“已有进一步的发展”之说,当是暗指“苏联在促进原子能和平用途的研究方面给予中华人民共和国以科学、技术和工业上的帮助”。“开步”和“进一步”,恰与当时中苏合作两件大事要事一一对应。因此,颐年堂会议的确切日期,也就是1955年1月16日。这一凭借独立证据《杨尚昆日记》推定得出的日期,正好与钱三强1979年3月10日文所称颐年堂会议是西花厅会议的“第三天”一说暗合,并同时还与刘杰2013年11月26日的回忆相互印证,由此证明其具有正确性、科学性、唯一性。也反证出前辈治史者先前认定的颐年堂会议日期“1955年1月15日”之说确属不当。

此外,官修《中国人民解放军军史》“关于元帅、大将、上将军衔的具体确定,1955年1月14日和15日,由彭德怀主持召开中央军委座谈会专门进行了研究,并取得一致意见” [60] 的这段文字,亦可反证现有官方定论开会日期“1955年1月15日”之说不能成立。之所以作出这一判断,源于彭德怀、罗荣桓于1955年1月16日联名呈报毛泽东的一份报告和中国共产党党内生活的两个基本常识。

一方面,《中国人民解放军军史》据以持论的原始档案开头第一句,记录有“关于元帅、大将、上将军衔的具体确定,军委於十四、十五两日召开了座谈会”等文字。查《杨尚昆日记》知,1955年1月15日上午,彭德怀、聂荣臻、杨尚昆等前往南苑附近参观用雷达操纵的100毫米高射炮连演习([59],页142)。如当日下午未開军委座谈会,则意即1955年1月15日全天没有召开军委座谈会,彭罗当不会联名向毛泽东报告称“军委于十四、十五两日召开了座谈会”,由此反推出当时负责主持中央军委日常工作的彭德怀确于1955年1月15日下午主持召开军委座谈会。

另一方面,彭德怀作为周恩来便笺信中指定参会人员,必定深知党内生活的两个基本常识:

其一,凡毛泽东主持召开的党内高层会议(中央政治局会议、中央书记处会议等),应到会者如无特殊情况,定当应召参加,不得缺席。这是党内规矩和组织纪律所决定的。

其二,彭德怀1月14至15日在京主持召开的中央军委座谈会,在时间上一定不会与须由他本人亲自参加的毛泽东主持召开的党内高层会议相冲突。一旦发生冲突,前者定当立即休会,以便有关人员得以应召赶赴毛泽东主持召开的党内会议。这同样是党内规矩和组织纪律所决定的。

因此,彭德怀不会因为1955年1月15日下午要主持召开军委座谈会,并以此为理由,缺席现有官方定论所称毛泽东同一时间主持召开的中央书记处扩大会议。

六 关于会议名单和排序问题的新证

为准确考定会议名单,很有必要追溯一下中共中央拟议发展新中国原子能事业问题的历史。经查,这一问题首次被提上中央议事日程,始于邓小平1954年5月1日在审阅中央人民政府国家计划委员会上报的关于建议发展中国原子工业的文件 该份文件包括主件和附件两大部分:

主件是孙泱、范慕韩1954年4月22日联名写给李富春、贾拓夫关于建议发展中国原子工业的信。信中说:原子能的应用,不仅将使国防力量发生极其重大的变化,而且将极其深刻地影响国家工业化的发展,放射性同位素的发现,使人们能以追踪原子的方法把工业、农业的科学和医药、生物学提高到新的发展阶段,特别重要的是,利用中速的原子堆将为新的动力资源开辟无限的发展前途。无论从国防现代化或国家工业化的要求来说,我们都必须积极开始原子能的研究和进行原子工业准备工作。为此建议:(一)加强对科学院物理研究所的政治领导,配备坚强的政治干部担任副所长,进行内部必要的审查清理;同时,从今年暑假起,开始补充一批政治上可靠的大学生,准备技术力量。(二)地质部把铀及石墨的勘探提到工作日程,列入年度计划;并将此项勘察队进行必要的加强和清理。(三)可在适当时机,提出国际技术援助的要求,在中国开始建立一个半试验、半工业性的原子堆,作为一个中间工厂,一方面研究中国资源和条件,一方面培养技术力量,为将来正式建立工厂打下基础。如果能够获得国际的援助,应尽可能争取在第二个五年计划开始就着手建立第一个原子堆。(四)此次研究各工业部门十五年远景计划时,应初步将原子能工业发展条件考虑进去。

附件是随信所附孙泱、范慕韩1954年4月17日同钱三强谈关于原子武器的原理、性能、制造条件及原子能的和平用途的报告。

孙泱时任中央人民政府国家计划委员会国民经济动员计划综合局局长。范慕韩时任中央人民政府国家计划委员会军事工业局局长。李富春时任中央人民政府国家计划委员会副主席,主管全国工业和计划工作,协助周恩来、陈云筹划、组织、管理全国的经济工作。贾拓夫时任中央人民政府国家计划委员会副主席。 上作出的重要批示:

这个问题在第二个五年计划时是值得考虑的。这几年的准备工作也是需要的,建议请陈云或(李)富春同志主管这个问题。是否可在书记处谈谈,请(刘)少奇同志酌定。

同时,邓小平将该文件批呈毛泽东、刘少奇、朱德、陈云阅示 括号(李)(刘)为笔者据上下文加注。原批呈名单上无周恩来,经查,周恩来当时正离京出访。 ([45],页1168、1170)。毛泽东、朱德、陈云圈阅,刘少奇在该件上写有如下批语:

请尚昆印发给政治局同志阅看。 该批语无具体日期。 [61]

联系到20世纪50年代中前期时代背景,以美国为首的西方阵营对华禁运,根本不能指望从其手中购得开展核子科学研究急需的原子反应堆。若无苏联相助,以国内当年工业水平和科技实力,单凭一己之力建成原子反应堆只能是科学家们魂牵心系的梦想。刘少奇批阅该件时,想必正是考虑到谋求国际技术援助的时机尚不具备,仅批请杨尚昆将该件印发中央政治局成员阅知而已。而在《苏联114声明》之后,从苏联引进原子反应堆已成为有可能,由是有了周恩来1955年1月14日下午主持召开西花厅会议,并于当晚就后续工作安排事宜致信毛泽东。

至于实际出席颐年堂会议人员名单,迄今虽尚无直接证据,但正如前面所引证,钱三强在不知道便笺信内容之前的10余次珍贵追忆中,毛泽东、刘少奇、周恩来、彭真、薄一波和李四光、刘杰等赫然在册,虽不尽完整但无一超出周恩来提名范围,据此可印证周恩来建议名单是可信的。实际上,便笺信建议名单周全、完备:

其一,颐年堂会议所要研究的主旨内容是同意通过《苏联117声明》文本(草案),以及由此带来的难得机遇,决定发展新中国原子能事业问题。因涉外交,须由中共中央决定。周恩来所拟开会方案,是以邓小平1954年5月1日批件为基础,同时明确会议规格和参会人员范围名单。

其二,颐年堂会议由中共最高领导人毛泽东亲自主持召开,足见中共中央对这一问题的高度重视。尽管该方案没有列出书记处出席名单,但“五大书记”当时在京者只有毛泽东、刘少奇、周恩来,《朱德年谱》《陈云年谱》([43],页233—235;[62])各自明载谱主1955年1月15日离京在外视察调研。因此,凡把朱德、陈云列入出席名单者,皆失实。

其三,建议方案指定“彭、彭、邓、富春、一波、刘杰”等6人参加,皆为与发展新中国原子能事业、研制原子弹问题直接相关的、当时主持党政军日常工作的主要负责人。这一名单,既保证控制在一定的涉密知密范围内,又让负责国家计划、基本建设、铀矿资源勘探工作等国务院有关部委一把手从一开始就知情和介入,为保证后续工作顺利开展奠定基础。同时,该名单还表明这6位负责人当时均在北京,依職责所系是完全应该并且能够参加会议的。

因此,在没有新的史源证据之前,便笺信所拟名单无疑应是通知到会并实际参会人员,学界对此已无异议。但在具体认定上,如前已考证,官修《彭真年谱》《毛泽东年谱》所列出席名单无彭德怀,当是站不住脚的。

2014年8月1日上午笔者采访石国瑞时,他谈到一个重要细节:在随同刘少奇到达中南海颐年堂时,见周恩来正下车。稍后,见刘杰进院,带来一个大铁皮箱,里面装的就有铀矿石。 由于石国瑞奉派延安工作前曾担任刘杰警卫员,因此就好奇地去凑过去观看那黄色石块, 马上被在场的杨尚昆招呼到别处休息 石国瑞,1943年始在延安任毛泽东住地勤务员、警卫员,中华人民共和国成立后至1955年底奉派担任刘少奇卫士长。 。

综上,推定出席名单为毛泽东、刘少奇、周恩来、彭德怀、彭真、邓小平、李富春、薄一波等八人。汇报者为李四光、刘杰、钱三强。

关于排名顺序问题,周恩来建议参会人员范围“除书记处外,彭、彭、邓、富春、一波、刘杰均可参加”出现的两个“彭”,究竟哪一个“彭”代指彭德怀,哪一个“彭”代指彭真?如前所引,中央权威修史机构多把第一个“彭”注释为彭真,第二个“彭”指彭德怀。这一排名顺序并不符合中华人民共和国成立后中国共产党内政治生活的历史实际。举证如下:

(1)自彭德怀1952年7月4日衔命接替周恩来主持军委日常工作后到中共七届四中全会之前,凡有高岗、彭德怀、彭真等三位政治局委员同时参加的党内重大会议活动,排名顺序为高岗、彭德怀、彭真。如1954年1月20日晚7时,中共中央在怀仁堂举行纪念列宁逝世30周年大会,出席活动的中央政治局委员排名是:刘少奇、周恩来、朱德、陈云、高岗、彭德怀、彭真 [63] 。

(2)中共七届四中全会后,凡有彭德怀、彭真等两位政治局委员同时参加的党内重大会议活动,排名顺序为彭德怀、彭真。如1954年3月5日,中共中央在怀仁堂举行纪念斯大林同志逝世1周年大会,出席活动的中央政治局委员排名顺序是:刘少奇、周恩来、陈云、董必武、彭德怀、彭真 [64] 。1954年8月17日高岗自杀身亡后,《人民日报》10月26日报道毛泽东等参观苏联展览会的重要新闻:

中国共产党的领导者毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云、林伯渠、董必武、彭德怀、彭真、邓小平等同志在二十五日下午七时二十五分,前往北京西郊苏联展览馆参观“苏联经济及文化建设成就展览会”。 [65]

稍后,《人民日报》1954年10月31日又公开发表参观题词,署名顺序为:毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云、林伯渠、董必武、彭德怀、彭真、邓小平 [66] 。

(3)据《中国共产党第八次全国代表大会会议日志》关于1956年9月15日下午举行的中共八大开幕大会安排,有如下文字记载:

大会由前届中央政治局委员毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云、彭德怀、彭真、林伯渠、董必武、张闻天、康生、林彪、邓小平等同志主持。 [67]

可见,周恩来关于“除书记处外,彭、彭、邓、富春、一波、刘杰均可参加”的建议名单,第一个“彭”当指彭德怀,第二个“彭”方为彭真。

学术日进,后出转精。基本史实的考证工作更是在先贤圣哲惠赠的宝筏天梯上接力奋勇前行,以达求真之彼岸。不诬先人、不惑今人、不劳后人,为学界同仁和后来者在开展相关领域研究的征途上,筑下一颗让他们放心踩踏而不致摔下受伤的铺路石子,乃拙作最大的心愿。

参考文献

[1] 周谷城. 献衷心——“五一”节同上海各界代表进见毛主席[N]. 解放日报, 1961- 05- 03: 4.

[2] 梁启超. 中国历史研究法[A]. 梁启超. 饮冰室合集第16册[C]. 上海: 中华书局, 1936. 71.

[3] 钱三强. 毛主席指引我们不断攀登科学技术高峰[J]. 原子能科学技术, 1977, (1): 1—3.

[4] 当代中国丛书编辑部. 当代中国的核工业[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1987. 13—14.

[5] 当代中国丛书编辑部. 当代中国的国防科技事业(上)[M]. 北京: 当代中国出版社, 1992. 26—27.

[6] 中央党史研究室. 中国共产党历史(第二卷· 1949—1978)上册[M]. 北京: 中共党史出版社, 2011. 308.

[7] 曹希岭. 一九五五年一月中共中央书记处扩大会议参加人员考证[J]. 中共党史研究, 2013, (11): 121—122.

[8] 聂文婷. 1955年1月15日中共中央书记处扩大会议再探[J]. 当代中国史研究, 2015, (9): 65—70, 127.

[9] 钱三强, 钱秉雄. 跋[A]. 曹述敬. 钱玄同年谱[C]. 济南:齐鲁书社, 1986. 269—271.

[10] 于有海. 中央书记处的同志听课侧记[J]. 半月谈, 1980, (7): 3—5.

[11] 当代中国丛书编辑部. 中国科学院(上)[M]. 北京:当代中国出版社, 1994. 366—367.

[12] 钱三强, 朱洪元. 新中国原子核科学技术发展简史(1950—1985年)[A]. 钱三强. 钱三强文选[C]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1994. 139—156.

[13] 钱三强. 新中国原子核科学技术事业的领导者[A]. 中央文献研究室《不尽的思念》编辑组. 不尽的思念[C]. 北京: 中央文献出版社, 1987. 293—304.

[14] 钱三强. 新中国原子核科学技术事业的领导者[J]. 红旗(半月刊), 1988, (5): 11—17.

[15] 刘杰. 我国原子能事业的决策者和组织者[A]. 中央文献研究室《不尽的思念》编辑组. 不尽的思念[A]. 北京: 中央文献出版社, 1987. 314—330.

[16] 吴冷西. 严师的教诲[A]. 《我们的周总理》编辑组. 我们的周总理[C]. 北京: 中央文献出版社, 1990. 410—431.

[17] 吴冷西. 严师的教诲——忆我对周总理印象最深的几件事[A]. 吴冷西. 回忆领袖与战友[C]. 北京: 新华出版社, 2006. 169—187.

[18] 吴冷西. 吴冷西说[A]. 李静主编. 实话实说西花厅(上册)[C]. 北京: 中国青年出版社, 2010. 40—64.

[19] 中共中央文献研究室. 周恩来传(下)[M]. 北京: 中央文献出版社, 1998. 1739.

[20] 王焰主编. 彭德怀年谱[M]. 北京: 人民出版社, 1998. 587.

[21] 马胜云. 李四光年谱[M]. 北京: 地质出版社, 1999. 217—218.

[22] 马胜云. 李四光年谱续编(1889—1971)[M]. 北京: 地质出版社, 2011. 381—382.

[23] 葛能全. 钱三强年谱[M]. 济南: 山东友谊出版社, 2002. 114—117.

[24] 中共中央文献研究室. 毛泽东传(1949—1976)上册[M]. 北京: 中央文献出版社, 2003. 286—288.

[25] 中共中央文献研究室. 毛泽东传[M]. 北京: 中央文献出版社, 2011. 1248—1250.

[26] 葛能全. 钱三强年谱长编[M]. 北京: 科学出版社, 2013. 250—251.

[27] 当代中国研究所. 中华人民共和国史编年(1955年卷)[M]. 北京: 当代中国出版社, 2009. 37.

[28] 中央文献研究室. 彭真年谱(1902—1997)第三卷[M]. 北京: 中央文献出版社, 2012. 2—3.

[29] 中共中央文献研究室. 毛泽东年谱(1949—1976)第二卷[M]. 北京: 中央文献出版社, 2013. 336—338.

[30] 中共中央文献研究室编. 朱德年谱[M]. 北京: 人民出版社, 1986. 567—568.

[31] 中共中央文献研究室编. 朱德年谱(1886—1976)新编本下册[M]. 北京: 中央文献出版社, 2006. 1491—1495.

[32] 邹爱国. 周恩来同志的工作日历[J]. 瞭望(周刊), 1984, (7): 13—15.

[33] 周恩来. 关于同李四光、钱三强谈话问题给毛泽东的信[A]. 中央文献研究室, 中央档案馆. 建国以来周恩来文稿第12册(1955. 1—1955. 12)[C]. 北京: 中央文献出版社, 2018. 17—18.

[34] 周恩来. 最好明日约李四光钱三强一谈——致毛泽东(1955年1月14日)[A]. 中央文献研究室. 周恩来书信选集[C]. 北京: 中央文献出版社, 1988. 512—513.

[35] 周恩来. 最好明日约李四光钱三强一谈——致毛泽东(1955年1月14日)[N]. 科技日报, 1988- 03- 04: 1.

[36] 钱三强. 毛主席指引我们不断攀登科学高峰[N]. 光明日报, 1977- 09- 18: 2.

[37] 钱三强. 我国现代科学技术的组织者、领导者——缅怀周总理对我国科学技术事业的关怀和对科技工作者的教诲[N]. 人民日报, 1979- 03- 10: 3.

[38] 中共中央文献研究室. 毛泽东年谱(1893—1949)修订本中卷[M]. 北京: 中央文献出版社, 2013. 603.

[39] 新华社北京7月31日电. 习近平在中共中央政治局第二十五次集体学习时强调 让历史说话 用史实发言 深入开展中国人民抗日战争研究[N]. 人民日报, 2015- 08- 01: 1.

[40] 蘇维民. 杨尚昆谈新中国若干历史问题[M]. 成都: 四川人民出版社, 2010. 37.

[41] 中共中央文献研究室. 刘少奇年谱(1898—1969)下卷[M]. 北京: 中央文献出版社, 1996. 330.

[42] 中共中央文献研究室. 周恩来年谱(1949—1976)上卷[M]. 北京: 中央文献出版社, 1997. 441—442.

[43] 中共中央文献研究室. 陈云年谱(1905—1995)中卷[M]. 北京: 中央文献出版社, 2000. 228.

[44] 中央文獻研究室. 彭真年谱(1902—1997)第二卷[M]. 北京: 中央文献出版社, 2012. 509.

[45] 中央文献研究室. 邓小平年谱(1904—1974)中册[M]. 北京: 中央文献出版社, 2009. 1207.

[46] 中华人民共和国外交部外交史研究室. 周恩来外交活动大事记(1949—1975)[M]. 北京: 世界知识出版社, 1993. 83.

[47] 新华社十五日讯(塔斯社莫斯科十四日电). 讨论和平利用原子能国际会议今年内召开 苏联将提出原子能电力站报告 即将建议联合国谘询委员会把相应项目列入国际会议议程[N]. 人民日报, 1955- 01- 16: 1.

[48] 师哲回忆, 李海文整理. 在历史巨人身边——师哲回忆录[M]. 北京: 中央文献出版社, 1991. 570—573.

[49] The Associated Press. Data on Atomic Power Station Offered to World by Russia[N]. The Evening Star (Washington, D. C. ), 1955- 01- 14: A- 1.

[50] The Associated Press. Soviets Offer Share Their Peaceful Atomic Know-How[N]. The Nome Nugget, 1955- 01- 14: A- 1.

[51] 为了和平和全人类的进步——一月十九日“真理报”社论[N]. 人民日报, 1955- 01- 21: 4.

[52] 新华社十七日转塔斯社莫斯科十七日电. 苏联部长会议关于苏联在促进原子能和平用途的研究方面给予其他国家以科学、技术和工业上的帮助的声明[N]. 人民日报, 1955- 01- 18: 1.

[53] The Associated Press. Russians Say Theyre Giving Atomic Know-How to Satellites [N]. The Evening Star (Washington, D. C. ), 1955- 01- 17: A- 16.

[54] 李富春: 关于发展国民经济的第一个五年计划的报告[A]. 人民出版社编. 中华人民共和国第一届全国人民代表大会第二次会议汇刊[C]. 北京: 人民出版社, 1955. 163—243.

[55] 新华社三十一日讯. 国务院举行第四次全体会议[N]. 人民日报, 1955- 02- 01: 1.

[56] 周恩来. 在国务院全体会议第四次会议上的讲话(1955年1月31日)[J]. 党的文献, 1994, (3): 18—20.

[57] 周恩来. 关于和平利用原子能的问题(1955年1月31日)[A]. 中共中央文献研究室, 中国人民解放军军事科学院编. 周恩来军事文选[C]. 北京: 人民出版社, 1997. 357—363.

[58] 中华人民共和国国务院关于苏联建议帮助中国研究和平利用原子能问题的决议(1955年1月31日国务院全体会议第四次全体会议通过)[N]. 人民日报, 1955- 02- 01: 1.

[59] 杨尚昆. 杨尚昆日记(上册)[M]. 北京: 中央文献出版社, 2001. 142—143.

[60] 《中国人民解放军军史》编写组. 中国人民解放军军史(第五卷·1954年1月—1966年5月)[M]. 北京: 军事科学出版社, 2011. 49.

[61] 刘少奇. 对孙泱等关于开展原子能研究与应用问题信和报告的批语(1954年5月) [C]. 中共中央文献研究室, 中央档案馆编. 建国以来刘少奇文稿(第六册·1954年1月—12月)[M]. 北京: 中央文献出版社, 2008. 218—219.

[62] 中共中央文献研究室. 陈云年谱(修订本)中卷[M]. 北京: 中央文献出版社, 2015. 99.

[63] 新华社二十日讯. 中国共产党中央委员会举行大会 纪念列宁逝世三十周年 中共中央书记处书记刘少奇作重要报告[N]. 人民日报, 1954- 01- 21: 1.

[64] 新华社五日讯. 中国共产党中央委员会举行大会 纪念斯大林逝世一周年[N]. 人民日报, 1954- 03- 06: 1.

[65] 新华社二十五日讯. 毛泽东同志等参观苏联展览会[N]. 人民日报, 1954- 10- 26: 1.

[66] 新华社三十日讯. 毛泽东同志等为苏联展览会题词[N]. 人民日报, 1954- 10- 31: 1.

[67] 中共中央办公厅. 中国共产党第八次全国代表大会文献[M]. 北京: 人民出版社, 1957. 1088.

The Commencement of Atomic Energy Development in the Peoples Republic of China

Research on the extended session of the Secretariat of the Communist Party of China(CPC) Central Committee on January 15, 1955

SHI Wensheng

Abstract: From the perspective of an academic history, this article examines existing records on the Enlarged Session of the Secretariat of the CPC Central Committee presided over by Mao Zedong on January 15, 1955, and concludes that there are four flaws in these records, including the title of the meeting, the date of the meeting, the conference participants, and the ranking order of the participants. By re-interpreting the holding evidence, reviewing the relevant original archives, deeply tracing the key political historical materials and historical events, and combining with the conference system of the Secretariat of the CPC Central Committee in the 1950s, this article posits a recalibrate meeting date of January 16, 1955, which should be recognized as the starting point of the development of atomic energy in the nascent P.R.China.

Keywords: Mao Zedong, the Secretariat of the CPC Central Committee, atomic energy, strategic decision