回忆与德日进在野外考察的时光

2023-12-12乔治·布朗·巴尔博

中图分类号 N09∶P5

文献标识码 E

译者按 乔治·布朗·巴尔博(George Brown Barbour,1890—1977)是出生于苏格兰的著名地质学家,在爱丁堡大学获得硕士学位后,赴剑桥大学继续深造,但是学业因第一次世界大战而中断,巴尔博应征入伍。1919年,巴尔博来到美国哥伦比亚大学攻读博士,1920年在美国结婚。婚后不久,巴尔博夫妇决定一起来到中国工作。巴尔博先后在北京的燕京大学和天津的北洋大学讲授地质学,专注于研究中国华北的地质和古生物,发表了多篇论文。他在北京遇到了一生的挚友——法国人德日进(Pierre Teilhard de Chardin,1881—1955)。德日进是中国旧石器时代考古学的开拓者和奠基人之一,与其他法国学者共同撰写了中国史前考古的第一部专著《中国旧石器时代》。他与桑志华(mile Licent)神父共同创建了北疆博物院。德日进还担任地质调查所新生代研究室的顾问,与巴尔博共同参与了周口店的发掘工作,见证了“北京人”头盖骨的出土,勘察长江、四川盆地和秦岭的地质。1929年,巴爾博获得了博士学位,他的博士论文是张家口地区的地质。巴尔博在中国工作期间培养了多名学生,这些学生都在各自的领域有所建树。1937年,巴尔博回到美国,在辛辛那提大学讲授地质学直到1960年退休。

巴尔博有两部主要的出版物:In the Field with Teilhard de Chardin(《与德日进在野外考察》)和In China When……(《在中国的时光……》),前者主要回忆了他与德日进一起在野外考察的点点滴滴,后者是他本人的书信集。这两部书分别于1965年和1975年出版,至今没有汉语译本。译者决定先将In the Field with Teilhard de Chardin的部分内容翻译出来,本文中文标题为译者撰。

巴尔博的文笔生动细腻,满含对德日进的钦佩与怀念,也从作者的视角记述了和其他科学界人士的互动,很多历史细节是首次披露,填补了中文学术史料的空白。原书共九章,第一章介绍德日进生平,第七章是在秦岭的短暂考察,第八章是过渡时期,第九章是巴尔博在南非的经历,因这些与译者希冀向读者介绍的内容关系不大,或限于篇幅,译者只选取第二至第六章的部分内容,并且尽量保持情节和逻辑的连贯。 本文所译出的章节标题按照原书的顺序,原书的注释也一并翻译。在一些地方为了便于读者理解,以“译者注”的形式作为补充。本文所用插图选自原书,感谢辛辛那提大学图书档案馆的克里斯托弗·哈特(Christopher Harter)提供了本文第3幅图片的高清扫描件。张亚威译。

第二章 天津

勃吉(Charles P. Berkey)博士是美国自然历史博物馆首批中亚考察团的地质学家。他发现,中亚考察团发掘出来的物品年代与长城以南的中国汉地 译者注:原文是China Proper,直译为“中国本土”,这个术语在19世纪末至20世纪初的西方语境中表示中国的汉族传统生活地区,即明长城以南的中国,不包括边疆地区。近现代以来,由于“中华民族”概念范围的扩大,这个词不再使用。 暴露出的某些岩石地层的既定年代不符。1923年6月,勃吉要求我解决这些问题。因此,我利用1923年的后半个夏天试图厘清这些矛盾之处。

早在中国地质学会的冬季会议上我就见过德日进,当时他和桑志华汇报了他们在鄂尔多斯的发现。我和德日进在天津城北花了一天的时间,讨论某些大型的丽蚌属(Lamprotula)的相关问题,这类淡水蚌是从当地一口水井的底部捞上来的。直到1924年夏季我在张家口进行第二季考察的时候,我们才有机会合作解决一个新问题。去年8月,我们把一些发现的植物化石送到伦敦鉴定,解决了最初的一个难题。我在1924年8月22日写给妻子的一封信中告诉她,我和德日进之间预示着一种建设性的伙伴关系,这种关系一直持续到他去世。

万全县以西4英里

坐在星空下心态平和,比一个世纪前离火星更近了。

过去几天对去年很清楚的事情几乎没什么新的补充,真可笑!德日进提出的几个观点颇为激进,和我的想法产生了分歧,我却拿不出明确的事实来反驳。但是,他每次都会逐渐向我的看法靠拢,不用我再补充什么。他不会仅凭自己的印象得出结论,认为一定是某种原因造成的。不过,这两种情况都没有最终的明确证据!这个地区着实令人困惑不解。一般来说,你构建一套理论之后,新发现的事实要么与之相符,证实这个理论;要么与之相悖,否定这个理论。可是我们的新发现却得不出明确的结论,真让人恼火!我去年的早期印象仍然可能是正确的。甚至被送往大英博物馆阿尔伯特·查尔斯·苏厄德(Albert Charles Seward)那里的化石也比我们现在在同一个地点花一个小时搜寻出来的好,这个地点距离原处仅5英尺。

我和德日进带着我的学生李连捷,外加一个厨子和一个车夫,在张家口站下车。这里是长城外延的门户,扼守着通往蒙古 译者注:外蒙古在清朝末年至民国时期多次策动独立,沙俄以及继承其衣钵的苏俄/苏联不断渗透,最终造成外蒙古在事实上独立,中华民国北洋政府一直不予承认,中华民国国民政府在1946年最终承认外蒙古独立。本文中涉及“蒙古”的地理范围包含现在的中国内蒙古自治区和蒙古国。 高原的关隘和商队路线。我们从这里向正西前行,走到下一个有城墙的聚居区——万全县,此地依偎在面对高原的阶地上。在冰河时代晚期,也是这股风把粗糙的沉积物席卷到戈壁沙漠的表面上,较细的沙尘飘到高原的边缘之下,沉淀为黄土,在北方省份的山谷中形成肥沃的土壤。只要黄土不会变成黄泥汤给冲走,把黄河和黄海都染了色,就仍然是这个民族的财富。在早春时节,沙尘暴遮天蔽日,直到正午的太阳变成绿色。每年2月“黄色风暴”都会肆虐北京。一场持续三天的沙尘暴,每个晚上都能给北京带来16吨的降尘。旧石器时代的人类很可能就是因为这种恶劣天气而消失的,德日进和桑志华首次鄂尔多斯之行挖地30英尺都没找到古人类的工具。

1924年9月13日,德日进从上海出发,直到1926年6月10日才回到天津。在他回来后的三周内,他和桑志华打算沿着商队交通线的南线出发。这个交通线经过甘肃兰州延伸到中亚,成为“大丝绸之路”。但是该计划流产了,因为当时陕西正在打内战,他们只好返回西安以西十几英里的渭河渡口,转而跨越黄河进入山西境内,穿过黄土高原向北进发。他们在8月底回到天津后,又在桑干河谷待了三个星期,在一处湖相沉积收集化石。我曾在1924年到过这里,当时德日进必须回法国,他敦促我尽快考察这里。在中国地质学会的一次会议上,我将这里命名为“泥河湾层”,指出这意味着河流的侵蚀机制发生了重要变化。1926年,德日进和桑志华带回了大量的化石,这些化石具有足够的特征,可以确定年代为晚上新世或早更新世——这明显比在周口店发现的动物群更古老,因此对确定北京猿人的年代很重要。

1927年6月,德日进再次赴热河考察,持续十个星期,几乎抵达了达里湖。他在当年8月返回巴黎,1929年3月回来的时候却发现在他离开期间发生了很多事情。北京现在叫北平。桑志华收集了更多的化石,正在给它们贴标签。德日进早在上次启程前往巴黎之时,就已经厌倦了天津功利的氛围,不再抱有幻想。他也逐渐发现桑志华本质上是一个收藏家,更热衷于给他们发现的石器和化石命名、标注,而非当作解开史前之谜的关键线索,去探寻更广阔的意义。 与德日进不同,桑志华更关心寻找“什么”,而不是“原因”“时间”“机制”,即那些化石标本包含的古代生命的新证据。在德日进看来,记录沿途的日常琐事是浪费精力,除非这些琐事能够引导人们有组织地进行研究,从裸露的基岩露头中得出具有更广泛意义的科学结论,确定岩石的年代和层序。另外,桑志华特别看重他的北疆博物院的声望, 对德日进在首都科学界 译者注:这里的首都,指的是北平。 的地位不无嫉妒。

地质调查所所长翁文灏曾向气象学家龙相齐司铎(Ernesto Gherzi, S. J.) 译者注:龙相齐司铎(1886—1973)出生于意大利圣雷默(Sanremo),1903年在法国巴黎加入天主教耶稣会。1910年来到上海,在震旦大学讲授物理学,同时学习中国文学和哲学,也练就了一口流利的上海话。1912年因病回到巴黎治疗。第一次世界大战爆发后,他再次申請来华。1920年,龙相齐重返上海,担任徐家汇观象台台长劳积勋司铎(Louis Froc, S. J.)的助理,在这里工作了近三十年。1930年,龙相齐升任徐台地震与气象部主任,负责为沿海地区提供服务,主要包括无线电通讯、报时信号、天气预报等。龙相齐的专长是研究台风,他通过电离层准确追踪和预报中国沿海的恶劣台风,在海员中赢得了极高声誉。1936年,龙相齐被选为梵蒂冈宗座科学院成员。1949年5月,龙相齐赴菲律宾马尼拉参加学术会议。中华人民共和国成立后,共产党政权接管徐家汇观象台,拒绝龙相齐返回中国,他被迫前往澳门建立地球物理观测台,随后又赴美国圣路易斯大学和洛约拉大学任教。1955至1973年,他受聘于加拿大蒙特利尔的让-德-布雷博夫书院(Collège Jean-de-Brébeuf),担任地球物理天文台研究主任,1973年在蒙特利尔去世。龙相齐出版了20多部著作和论文,代表作包括Winds and upper air currents (1931)、Temperature (1934)、Meteorology of China(1951)等。 提出,请他推荐一名具备资质的地质学家,邀请来作为地质调查所的顾问,龙相齐毫不犹豫地推荐了德日进。正如我之前提到过的,他们二人曾经在海峡群岛和英格兰共事过。桑志华收到北京的邀请后,实际上是把德日进逐出了北疆博物院。桑志华和德日进最后一次合作考察是1929年5月,他们来到东三省,到达了呼伦湖,非常靠近西伯利亚的边界。然后德日进返回天津,准备搬到北平。奇怪的是,虽然德日进曾谈起过龙相齐这样一个朋友,但我是在三十年后才得知,在德日进被任命为新生代研究室主任的过程中,龙相齐助了一臂之力。德日进自己可能从不知道到这件事。

第三章 北京 译者注:1928年,南京国民政府设北平特别市,简称北平。

1929年6月上旬,德日进首次以中国地质调查所成员的身份前往山西和陕西的黄土高原考察,同年9月20日回到北平。10月17日,我们俩与步达生(Davidson Black)博士和翁文灏一同视察周口店的进展。后来在11月,我与德日进、王恒升一道沿着琉璃河谷地 译者注:原文是Liu-ho Valley,但是周口店和斋堂附近没有类似名称的河,暂时采用了比较接近的琉璃河,希望读者补充或纠正。 进入北平西山的斋堂盆地。

我在野外考察时用彩色蜡笔区分不同的地层,而德日进却坚称自来水笔或铅笔头足够用,铅笔头往往很钝,自来水笔也被舔过很多次。他认为,其余的观察应该装在脑子里。他带着一把轻型地质锤,锤头较短,剥离化石的凿子也从不离手。他从来不带帆布背包和水瓶,只有去搜寻化石或者在野外就餐的时候,才会用军用干粮袋。

德日进的野外笔记简洁明了,重点突出,最多只是用粗略素描加以说明。这与其说是为了再现他所看到的,不如说是为了概括性地解读不同岩石单位之间的可能关系,而这些岩石单位的结构往往只暴露了一部分。另外,他在实验室里绘制的轮廓图与他发表的啮齿动物牙齿或羚羊颌骨的描述相符合,比照片更能突出物种的特征。

德日进在白天专注于解决地质问题。到了晚上,他点上一支烟,而我掏出烟斗。整理完当天的野外笔记,我们趁着脑子里的结论还清楚进行比对,然后制定第二天的计划。如果有一名年轻的中国同事和我们在一起,他或者厨子会询问下一个阶段考察的条件如何。我们在两张床之间铺上一块油布或者一张报纸,脱下衣服,爬上土炕,吹灭蜡烛。所幸在北方通常用不上蚊帐。

一天的工作结束后,他会在黑暗中谈论最贴近他内心的想法。我真希望能把他说的话记下来。其中很多想法都以更加完善的形式再次出现在他去世后发表的文章里。但是在当年,他并不知道亨利·德拉蒙德(Henry Drummond)写的《世界上的伟大事物》(The Greatest Thing in the World)和《人的升天》(Ascent of Man),也不知道吉福德讲座。虽然他说的一些内容对于我这个苏格兰长老会信徒而言并不具有颠覆性,但是我的知识储备不足以理解他的深奥思想,尤其是当他展望未来的时候。

他試图从广泛的来源中汲取新的观点,从而对科学和宗教问题有一个全新的认识。显然,他的那些想法很多都是天主教思想的创新,而他觉得自己走进了一个未知的领域。他发现自己是在为下一代重述对人类生活和存在的一种解释,他也许知道,随着人们对新真理的认识,这种解释可能会被逐步修正,无论其最初的来源是什么。

第四章 北平

到了1929年,德日进已经在北平的天主教和传教士的圈子里有了一群朋友,他与北平外国社群中的英语圈和法语圈也有交往。他在地质调查所工作,特别是与负责研究“北京人”的新生代研究室有联系,这使他与许多人有过密切接触,这些人的观点对他的思想产生了相当大的影响。他经常提到的几名中国人是丁文江博士、翁文灏、杨钟健博士、裴文中、李四光教授和卞美年。还有两位尤其重要的人:来自多伦多的步达生博士和来自纽约州的葛利普(Amadeus W. Grabau)博士。

在德日进的科学家生涯中,这八个人都发挥了独特的作用。每个人都以不同方式影响着他的一生。这些人的个性对比鲜明,每个人都在为学术复兴做出自己独立的贡献,而学术复兴正在为席卷全国的民族主义浪潮铺平道路。这些人中有一半已经不在人世了 译者注:截至于1965年本书出版时。 ,而中国也已经不是他们(当初)认识的那个中国了。

步达生在处理特殊问题时,除了与地质调查所的全职员工一起工作,他还争取任何可以从本职工作中分出精力的专家来合作。结果就是,我发现自己有了一个头衔——洛克菲勒基金会访问地文学者,并且负责另一项任务,将华北地貌演化的可识别期与洞穴沉积物产生的条件联系起来。

正是在这种情况下,我一开始与德日进的偶然接触变成了直接的关系,并持续了二十五年。

第五章 周口店

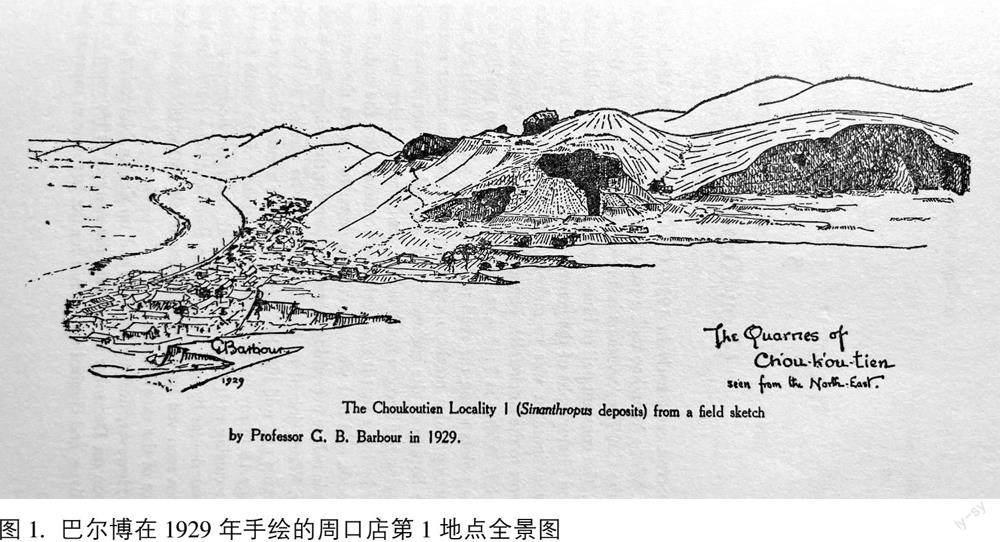

1929年的冬天来得比较早。10月17日这天,步达生和翁文灏带着我们一行人去周口店的发掘现场,这是冬季停工之前的最后一次。石灰窑的蓝灰色烟雾持续笼罩着整个山洞,因此很难拍摄到高质量的洞穴整体环境的照片。我的任务是为步达生提交给洛克菲勒基金会的季度报告画一张全景草图。我们六个人早上七点一刻从北平出发,去周口店的路上有几个水潭还没完全化开。裴文中挖掘的坑洞朝北,由于阳光无法照射到洞底,所以那里的地面还没有融化,挖掘工作变得异常困难。翁文灏在信中提醒裴文中,过了月底还继续挖是徒劳的,还告诉他,我们会在冬天所有地点停工之前过来查验进展情况。但是翁博士在下午左右与我们会合时,同意了裴文中的恳求,告诉他“可以再挖掘一两个星期”。我的野外笔记第18页有一张遗址东面剖面的草图,就是那一天的状态,明确标出了化石层,即现在所称的中国猿人(Sinanthropus)的牙齿和骨骼碎片的所在位置,这些化石分别来自80英尺的垂直面的四个化石层。

然而,整个11月并没有新的发现。12月2日中午,裴文中在村里驻地的房间内给工人付钱,他最后一次爬上山坡测量洞口精确直径,这样他可以算出从夏天雨季结束时开工至今总共挖了多少立方米。裴文中拿着码尺,在凸出的石灰岩下面的沙子里探测,突然探出了一个头骨光滑的圆顶,头骨嵌在洞穴的钙华 这一定是先在洞顶形成滴水石,后来被来自洞顶的碎石完全堵塞,水流带来的砂粒冲刷进空旷的洞穴,与之形成间层。 之中。裴文中用锤子和凿子把整块岩石敲下来,立刻就发现这个头盖骨比目前出土的所有猿类的都要大。他小心翼翼地将头盖骨带回自己的住处。从村里的商店买来的一捆蜡烛刚好提供了足够的光线,在保持原状的条件下进行曝光。他用浸有面粉糊的麻布包裹住这件宝贝,又拍了一张照片,然后用三个圆底锅架起来,以便在夜间晾干。到了破晓时分,这件头盖骨已经可以运往北京,无须担心在路上被颠碎。裴文中用旧被子把这件珍贵的标本包裹起来,跟一名黄包车夫谈好价格就出发了。他把宝贝放在两腿之间,用大褂儿盖住。当月正在打一场小规模的内战,战争前线就在北京和周口店之间。但是裴文中猜想,一个带着脏被子的大学生周末回家,岗哨不会为难的。他猜对了。裴文中安全地走了35英里,在黄昏前到了协和医学院,把珍贵的头盖骨交给步达生。

步达生这辈子好像就是在等待这一刻。发现第一个保存完好的头盖骨充分证明了他争取认定的新属是正确的,他将会万众瞩目。

步达生把相对柔软的头盖骨从坚硬的碳酸盐基质中剥离出来,并将其重组为原始形态,整个过程一丝不苟。步达生独自在实验室清修化石,一直忙到深夜,用他的话说,他的手在夜晚非常稳健,“夜猫子大脑”也最清醒。走廊里空无一人,紧锁的大门挡住了朋友和其他闯入者。步达生使用牙科器械,一点一点地剥离包裹着化石的基质,再将头骨的碎片重新拼接起来。每告一段落,就把头骨放置在一个框架上的六个罗盘方位,他从实验室的另一边用长焦镜头拍照,以减少由于透视收缩而造成的失真。每天凌晨三点左右,步达生把头盖骨放回保险柜。胶卷在第二天冲洗出来,院系秘书奥尔加·汉佩尔(Olga Hempel)誊写步达生的记录。为了安全起见,底片冲洗出来的照片通过不同的邮件分别寄给在世界各地的三位科学家手中,另外还翻铸多件石膏模型作为记录留存。一位熟练的陶艺师在步达生的监督下,按照原物制作了三件复制品,与化石原件一模一样。每件复制品都先与原物比对,然后也像照片那样分别寄出。其中一件寄往大英博物馆,在那里由弗兰克·巴尔洛(Frank Barlow)复制,他是当时全球同行业中技术最精湛的专家。

步达生做工作相关的一切事情都极其谨慎。我举一个例子,步达生在头盖骨到手一个月后写了一份科学报告,下面是他在报告的空白处用铅笔写下的说明:

给XYZ的终稿,一式三份,1月29日,步达生

原始手稿: 1—3页,1月9日至12日(凌晨6点)

3—5页,1月12日至13日(凌晨3点30分完成)

8—11页,1月15日(凌晨5点30分)

给XYZ的初稿,1月16日

给XYZ的二稿,1月22日

终稿,1月29日

步达生

有人会问,他什么时候完成的第6至7页呢?那肯定是1月14日或15日凌晨4点30分!

这就是步达生,他发现了德日进作为新生代研究室人员所能发挥的重要作用。仅就这个人科动物的化石而言,步达生不需要帮忙,毕竟这是他的专长。但是他非常重视德日进独立证实他自己结论的这件事,以及他们引发的讨论。然而,德日进在讨论中主要关注北京猿人以及其他已灭绝的和仍存世的人科动物之间可能的解剖关系,或者不久之后出土的石器所代表的文化阶段。有一些问题还是悬而未决,比如地层年龄,即原始生物居住在洞穴的确切地质年代。这将基于其他标准来判定。

在周口店遗址最下层发现了石器,这只能表明此地的居住者具备人类的特征。根据地上的灰烬,烧焦的骨头、裂开的坚果和破碎的鸵鸟蛋碎片,人们已经对此有所察觉。德日进的专长是研究与此相关的哺乳动物化石,他的研究确实提供了一个相对古老的时间指数。通过对比已经灭绝的脊椎动物的属或种的数量,可以给出已经进化到现代类型的脊椎动物的百分比。当时,在填满洞穴的角砾岩和砾石层中总共发现了60多种灭绝动物的类型。很多物种都是杨钟健在德国学过的,另一些则是德日进在欧洲、埃及和其他地方的类似沉积中发现的。

德日进是将周口店发现介绍给法语科学界的人,他后来才知道,自己经常被误认为是北京猿人遗骸的实际发现者,这令他感到不安。他不遗余力地澄清,这个重大发现应该归功于裴文中、布林(Birger Bohlin)和步达生。在这一点上,德日进对自己获得功劳的感觉与步达生完全一致。步达生在1930年给我写信说:

只是想告诉你,我刚刚饶有兴致地拜读了你在英国协会发表的关于北京猿人的地位的摘要。这篇摘要本着得体的克制精神,充分肯定了地质调查所的工作,这有助于我们将来的研究。用规范英语直白地叙述事实,读这样的文字真是享受,欢呼吧!

巧合的是,这个著名的洞穴和它所属的裂隙系统在一个村子的边缘,这个村的主要营生是采煤和采石。当地的人才永不枯竭,可以依靠他们在不伤害任何工人的情况下钻炸药孔和点燃引信,这减少了成本和伤亡。

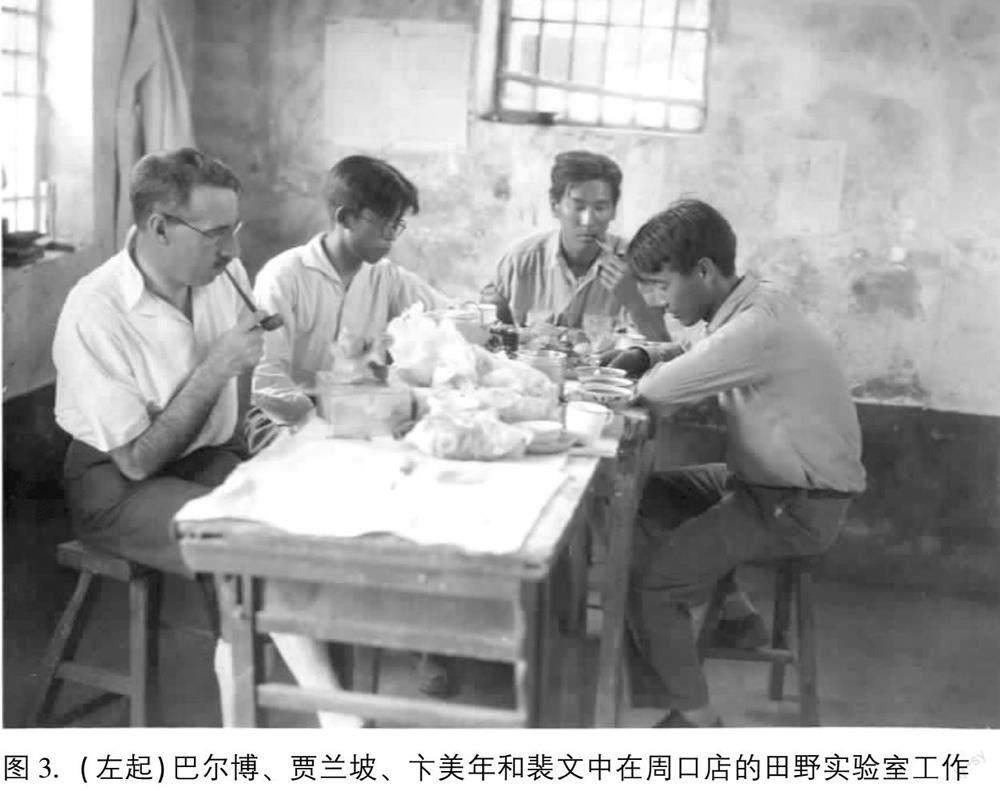

德日进到达现场的时候,挖掘技术已经标准化。洞穴附近的一个高台上有高架缆绳和滑轮系统,带有一对篮子,在重力作用下,把一个满载的篮子带到地面60英尺下的分拣平台,另一个空篮子就升上去。分拣人员给大块的材料贴上标签并打包,而其他材料则放在筛子上徒手挑选,甚至连散落的牙齿都挑出来了。工地上已经建好了一座田野实验室,用来分拣化石标本、放置工具等。

材料交付给协和医学院之后,人类化石直接被送到步达生的解剖系,其他材料则被拿到娄公楼,德日进和杨钟健在那里检查。他们研究之后,化石被送到西城的地质调查所总部的博物馆永久保存,那里离新生代研究室有2英里。

1930年5月,德日进、杨钟健以及地质调查所的一小队人前往大兴安岭,然后按时返回,与安德思和美国自然历史博物馆中亚考察团的其他成员会面,考察团随后将进入戈壁滩。鉴于中国的民族主义浪潮所引发的紧张局势,邀请地质调查所派遣代表加入考察团是明智之举。德日进、杨钟健被指派与考察团同行,后来裴文中也加入了。此行结束之时是9月30日,德日进刚好要再次离京返回法国。

在德日进的敦促下,亨利·步日耶(Henri Breuil)从巴黎来到中国,但是直到11月30日才抵达北平,当时德日进还在蒙古。由于德日进缺席,他们派我陪同步日耶参观周口店。我们在离目的地还有10英里的时候,汽车穿过路上为数不多的一条小河,结果胎爆了。在修补轮胎的空档,步日耶爬下河岸,捡起一小块黑硅石,仅用了三分钟就做成了一件阿舍利类型的旧石器时代石斧。在周口店的实验室里,挖掘者将所有明显不属于含化石区的石灰岩洞的石头扔到了一堆,步日耶立刻挑出6个,这幾个石器的一端有击打留下的痕迹。旧石器时代的人类一定把这些工具当做锤子用。

1931年12月,也就是德日进将要返京前一个月,我因为家人的健康问题必须回美国。到了4月下旬,我才从加州给德日进写信,概述了我对西北地区地质的结论,他一直希望去那里。他用典型的地质学者的方式回信,这需要比信件本身更长的解释才能让普通读者理解。这封信指出,需要证据将古代的上限与早期人类及其动物“同伴”生活在华北地区的时代联系起来。下限和上限构成了一个“时间段”,这个“时间段”与盛行气候、环境和地面起伏有关。

随着对化石研究的推进可知,周口店距离已知的其他新生代晚期地层(日本、爪哇、印度等地)最近的地方尚有数千英里,这个相对孤立的位置排除了任何简单的动物区系的关联,这种关联是确定北京猿人“层位”确切年代的方法。步达生明白,新生代研究室只能通过扩大对中国和中亚的考察才能实现其目标。当时(在近期的更多发现似乎支持人类起源于非洲中东部的理论之前),“人类的摇篮”被认为是在欧亚大陆腹地的某个位置,这反映了步达生在1926年的《亚洲与灵长类的传播》(Asia and the Dispersal of the Primates)一文中提出的观点。

步达生已经与印度、中东当局沟通过了,这是他计划率领新生代研究室考察团进入欧亚大陆中部的第一步。1933年夏季,也就是将在华盛顿召开的第十八届国际地质大会之前,他和德日进、葛利普来到纽约,希望洛克菲勒基金会批准这个项目,并对中国西部进行初步勘察。虽然这个想法引起了董事会成员的兴趣,但对他们来说,大萧条刚过去不久,明智的做法是提前一年以上做出承诺。不过,董事会给了他们积极的回应,即如果第一次短期勘察获得成功,那么一年后或许能说服董事会再次进行勘察。所以虽然我们在华盛顿,步达生却要求我在1934年初以洛克菲勒基金会访问地文学者的身份返回中国,与德日进一起进行两次穿越中国的考察:第一趟是沿着长江峡谷最远上溯到四川西部;第二趟是按照三年前我从西安到兰州的路线,在北边走一条大致平行的线。德日进和葛利普回到北平后不久,步达生也回来了,他写信给我,正式确认了在华盛顿的提议。

第六章 长江考察

(1934年)3月16日周五早上,我通过无线电话机与纽约的家人通话,当天晚些时候我就要登上“日本皇后”号邮轮,第二天一早启程。凌晨3点,也就是开船前四个小时,一封从纽约发来的无线电报送到了我的客舱,上面写着:“步达生死于心脏病。”

3月27日星期一的破晓时分,“日本皇后”号在黄浦江上缓慢前行,穿过长江三角洲,在上海滩的中央航道下锚停靠。一艘补给船立刻靠了过来。一名信差叫了我的名字,递给我一张写着几行字的名片:“我在海关码头等你。德日进。”一靠近岸边,我看到在两个穿卡其布衣服的矮个子之间有一个黑色的身影,远处是一片穿蓝灰色衣服的工人。他们就是德日进和卞美年、杨钟健。在酒店用餐时,德日进告诉了步达生的噩耗,大家七嘴八舌。待其他人走后,德日进和我谈了两个小时,步达生10天前去世造成了严重的后果。

步达生在1月因轻度心脏病被送往医院,检查了五个星期,正因为如此,他没能回复我在去年12月和今年1月写的信。到了3月初,他又开始回复信件。有一封日期为3月5日的来信,可惜刚好和我在檀香山的行程错开,但是德日进保留了一份副本。步达生在信中表示,他同意我提出的计划,认为这是今夏最值得做的事,但是迟迟没有确认,我只好给中央研究院地质研究所所长李四光写了一封信,李表示,无论我和德日进希望在长江下游做什么,他都会全力配合,步达生这才最终敲定。因为对此事有影响力的是南京的中央研究院而非翁文灏领导的位于北平的地质调查所,所以步达生没有操之过急。

就在我从檀香山与纽约的家人通话的当天,步达生已经回到了他的研究室,说自己“感觉良好,迫切希望回去”继续研究周口店最新出土的标本。协和医学院解剖系的同事许文生(Paul Huston Stevenson)博士几分钟后走进研究室,发现步达生倒地不起。德日进感觉像是失去了另一个兄弟。

德日进还给我带来了顾临(Roger S. Greene)博士的一封信。顾临是洛克菲勒基金会的中华医学基金会驻华主任,他说德日进将担任新生代研究室的代理主任,代表洛克菲勒基金会委员会,直到确定接替步达生的人选。对德日进的任命必须首先在纽约宣布,所以研究室的工作人员并不清楚此事。不过丁文江肯定知道,因为顾临与中国同事打交道时永远一丝不苟。顾临补充说,我们的夏季野外考察必须严格按照步达生给我的信中所述进行,唯一能保证新生代研究室在今年年底过后继续得到支持的就是扎实的研究报告。此后,基金会将与丁文江和翁文灏讨论决定新生代研究室的未来。

德日进认为,丁文江在中研院事务缠身,翁文灏严重受伤,李四光在地质调查所有了新的岗位,葛利普专注于他的学术理论,行动更加不便,现在步达生又去世了(即将任命一名人类学家接替他,完成步达生在新生代研究室未竟的事业),只剩下我们两个人来解决步达生为新生代研究室布置的夏季任务。杨钟健和卞美年也可以与我们一起参与野外考察。

1931年12月在等候乘船去洛杉矶的间隙,我曾在南京待了一周。德日进对这里不熟,我们就决定重访我之前汇报过的几个关键地点,作为此次长江考察的起始。李四光主管的地质研究所有几位地质专家与我们同行,我们甚感欣慰,如果我的结论错了,他们可以纠正,还能从前三年已发现的东西中找到新的证据。李四光本人也会在两天后加入我们的队伍,他希望能解决庐山山脉是否经历过冰川运动的问题。

我们到在长江下游有多少收获,决定了达汉口以后还继续往前走多远。但是必须在5月初返京,因为已经安排了步达生的追思会。我向丁文江和李四光保证,将在国立北京大学发表一系列演讲。如果没有季风暴雨导致的交通瘫痪,我们将会出发进行第二次横贯东西的考察。

李四光要晚几天到,这让德日进第一次有机会实地研究华中地区的地貌。眼下他对这里的了解仅限于从上海到天津坐火车路过的风景。德日进着迷于蒙古、山西和黃河平原的内部差异。南方和北方一样,主要使用人力。但是这里有运河船、耕牛、手推独轮车、轿子、牛、骡子、骆驼和黄包车。江水漫过三角洲,堤坝与运河构成了水网纵横的迷宫,船夫用竹篙撑船,船上堆满了白菜等农作物。我们第二趟行程是深入南京东南部的丘陵地带。在公共汽车线路的终点,我们离开了低地,乘坐滑竿走了6英里。三天后,我们搭乘渡船跨过长江去研究左岸的岩石。

我们回到南京,得知乌普萨拉大学的诺林(Erik Norin)博士刚刚从中国西藏回到北京,李四光也说服他加入考察团,沿长江上溯到庐山。诺林最近在研究西北地区的冰川特征,这有助于巩固我们有关庐山山顶令人费解的地形的结论,李四光认为那是冰川地貌。

这个星期余下的时间我们与金陵大学的土壤专家梭颇(James Thorp)和卜凯(Lossing Buck)在一起,讨论土壤颜色与古今气候的关系,研读中研院图书馆的英语、法语和德语文献,然后回到上海查阅在南京看不到的报告和地图。我为了获取天气报告和关于内陆地区航空线路的相对可靠性的信息,还买票参观了徐家汇观象台。

李四光的抵达日期再次推迟,德日进认为我们不能再等了,必须出发。杨钟健为自己和德日进申请国内护照时遇到了莫名其妙的拖延,而我却很顺利地拿到了自己的护照。最终,他们俩的护照总算到了,我们乘坐“江安”号内河轮船到达安庆,在这之前我们给李四光留言,让他在九江与我们会面,往上游走一天就到了。

4月16日,星期一,九江

……李四光抵达后,我们的队伍就算完整了,第二天一早,我们六个人——李四光、喻德渊、杨钟健、诺林、德日进和我——与中研院的随行人员,带着行李上了包车。

……这是美丽而有趣的一天,只是在我们需要回答的主要地质问题上出现了一些波折。关键的证据好像随着时间的推移而湮没了,我们认为,除非有人在这个地区花费数个月,否则问题仍无法解决。李四光的很多所谓“证据”没有说服力,但他发现最难解释的一件事是我有幸看到的。这里的很多材料的确可以解释成存在过冰川,但是却没有冰在地貌上留下的任何常见痕迹。德日进和诺林毫无头绪。但是将由我撰写最终报告……

回到九江后,我们辞别李四光和喻德渊,他们返回南京。下一步该怎么走还不清楚。诺林只剩下一周的时间可以自由行动,而杨钟健想回北平完成一篇论文。这不像德日进由于语言不通,不得不把一切都交给杨钟健安排。杨觉得晚些时候去西北考察会更有意义,而且经过他的老家陕西,他更熟悉那里的口音。不管怎样,他还将与德日进一起工作,所以我们没必要疏远他,就决定去汉口以北的鸡公山附近的一个山丘考察。我们在这里寻找其他的冰川遗迹,但是一无所获。大家都认为来这一趟是必要的,但是没找到年代较近的沉积,德日进和杨钟健都决定接受现实,搭乘下一班火车回北平,诺林双手赞成。在火车上,我们完成了庐山问题的报告。我们不同意李四光的结论,但他在牯岭的礼节和所有行为举止都非常令人钦佩,所以我们不希望产生芥蒂。

我们三天后回到了北平,我找顾临谈了上海那封信中说的事。显然,要找到一个接替步达生的人,这个人必须具备他的所有天赋,并且像他一样领会东方的背景和心理,这几乎是办不到的。

第二天,我见到了丁文江,他率先告诉我,已经和地质调查所代理所长谢家荣谈过了,谢已经拟定了一个方案,其中“三处稍有改动”——似乎任何一个领导为了彰显自己的权力都会这么做——所谓改动只是重复步达生10个月前在华盛顿和我说的。他还向我解释了杨钟健算计成本的个中缘由。因为杨得知顾临任命德日进为新生代研究室的代理主任,认为这是洛克菲勒基金会趁步达生尸骨未寒,企图立刻控制研究室的一切大小事务。丁文江向我保证,现在一切照常,杨钟健已经“对一切误会表示歉意”,并且保证那次不配合的事已经过去了,再也不会发生了,他之前坚持返回北平“主要是权宜之计”。所有的不愉快好像都能解释得通了。

正如步达生所说,长江考察的主要目的有两个:首先,我们要尽可能地了解华中地区的地貌是如何形成当前这个样子的,从而能够将其演变与华北地区相比较;其次,探访所有可到达的、已知有较近地质年代化石的地方。完成这两个任务,应该有助于确定我们对北京猿人的观点,并阐明这种猿人的地质环境和气候环境。他还期待我们能带回一两种动物的骨骼化石以启发科学新知 我们的新发现见于以下三个报告:巴尔博. 扬子江流域地文发育史[J].地质专报甲种第十四号,1935;德日进、杨钟健. The Cenozoic sequence in the Yangtze valley(长江峡谷的新生代序列)[J]. Bulletin of the Geological Society of China, 1935,(14):179—210;德日进、杨钟健.Mongolian Amblypod in the Red Beds of Ichang(宜昌红土层中的蒙古钝脚目)[J]. Bulletin of the Geological Society of China, 1936, (15):217—223. 。步达生在他去世前那个夏天制定的总体计划中考察的重要性,德日进已经完全理解了,并由衷地赞同这个计划。

我们原计划从上海到四川盆地以外的山地地区继续考察,可是任务的前半段甚至还没完成就被打断了。不过,被迫在北平休整也让我们得以喘息,接下来要向长江上游发起挑战。在下游的经历已经证明,我们要更加灵活,而不是一大帮人。不管怎样,中研院的地质专家们要回南京,李四光要监督北大的建筑项目,诺林已经回到了瑞典。

5月13日星期天晚上,我和德日进与葛利普道别,然后在汉口快车上与杨钟健汇合,我已经预定了车上的一个卧铺舱。我们的行李放在没人的铺位上,都堆到车顶了,我们躺在自己的铺位,关上灯,免得有人打搅。这时候售票员进来跟我们说,他没有铺位给“第三个外国人”,因为两名陆军军官都想独占卧铺舱。幸运的是,这位“外国人”是德国土木工程师贡特尔·科勒(Gunther Khler),正在为黄河水利委员会完成一项研究。杨钟健曾在慕尼黑留学,他们二人主要用德语交谈,德日进插不上话。但是科勒在黄河大桥下车以后,还有400英里的路程,我转述了他说的要点,大部分是关于穹棱、崖径、地基、泄洪道之类的,德日进对此毫无兴趣,他想知道黄河在山西和陕西之间的高差,但是科勒对此一无所知。又过了一晚,走了300英里,我们抵达汉口,直奔真正的德国饭店,德国东道主夫妇给我们接风洗尘。

第二天,我们和法国副领事共进午餐,德日进以前见过这位副领事,然后我们坐船横渡长江来到武汉,这里有一辆大学的车接我们去参加一场活动,我和杨钟健将发表讲话。一场大雨浇下来,我们欣然接受了留宿的邀请,在这里住了一晚,企盼这个季节的好天气还没有结束。

接下来的几天,我们大部分时间都待在引航员的办公室,转过天来的晚上,我们乘坐“长沙”号向西航行。黄昏时分的长江美不胜收。帆船时隐时现,悄无声息,就像寂静的鬼魂。一串挂着各国国旗的炮艇给景致增添了一抹色彩,但是中国国旗占据主要位置。我们在上午9时起锚。

长江的通航河段占总长的一半,即3500英里。为了便于航行,船长将其分为三个主要部分:(1) 长江下游段 :从入海口到汉江口岸,即汉口;(2) 长江中游段 :从汉口到宜昌,也就是三峡的入口;(3) 长江上游段 :从宜昌到重庆,重庆是屏山下游最近的一个港口,屏山是蒸汽船的上游终点。屏山再往上的峡谷过于狹窄,而且极为陡峭,激流险滩密布,普通船只难以通过。这个三段式航程是基于船的吃水深度,在不同的涨落潮阶段能在主航道上安全航行而不搁浅,这是切合实际的做法。但是德日进是一名地质学家,他发现其中只有两段,每一段又被细分为若干部分:年轻期的“上游”,其峡谷仍然在形成时期,因为河流在雨季时将河道填满,深度各异,最深的地方达到200英尺;成熟期的“下游”,沿着宜昌和海洋之间的淤泥堆积的洼地链,数百万年来,水流使冲积层在洪泛平原上形成宽阔蜿蜒的曲线。

这两种景观之间的前沿地带是汉口上游300英里的宜昌。因此,我们从汉口出发后的头三天看到的景色与从南京启程后长江下游段看到的有些许不同。在一望无际的平原的泥沙中凿刻出千篇一律的蛇形弯曲,两侧是陡峭的悬崖,每个弯道的外侧都是陡峭的崖壁,对岸是逐渐倾斜的“滑走坡”。在长江下游的四个地点,长江的“曲流带”向其大致东流方向的北边或南边稍微摆动。在这些曲流左岸或右岸的主要支流汇入长江。有时,较高的河流阶地打破了一成不变的地平线,这显然是更早的河漫滩遗迹。基岩被完全掩埋,只有一两个地方是例外,河流从洼地的轴线上流过,冲击基岩的狭窄扶壁,就像九江那里。所有这些在宜昌奇迹般的消失,正如北美大平原,落基山脉前缘在丹佛和科罗拉多泉后面突然消失。

从宜昌到大海的最后数百英里,长江每英里仅下降不到1.5英寸,然而从宜昌到重庆的360英里,每英里的坡度超过1英尺。产生这种对比的原因是宜昌上游的江水仍在切割峡谷的抗性基岩。河流作为切割工具,其效果随着岩石层的“坚硬度”而改变。结果就是,河道的水深在不同地方从36英尺到200英尺不等,随着水位的上升和下降,剧烈的漩涡和水流变化令引航员苦不堪言。在巫山峡谷入口下游的范围内,除了侧流进来的地方,岩壁都是陡峭的上升,而在巫山上游,地貌就不那么崎岖了,因为四川红土层盆地底部的地层较软。那些地层像一叠浅盘一样“嵌套”在一起,长江在其南部边缘像带锯一样把它的河道切割成现在的深度。

从宜昌向上游走360英里就是重庆,不过前90英里主要是巨大的峡谷。这些大峡谷在接近巫山的地方消失了,石灰岩硬岩层突然向地下倾斜,空间留给了较软的岩层,这些岩层被侵蚀成敞口峡谷。不过即使这些敞口峡谷都极其雄伟壮观,尤其是在弯道处,最高的山峰高出江面2000英尺。江轮只能在六个地点安全地下锚停泊。我们在巫山抛锚过夜,县城就在峡谷上面。我们抵达巫山的时候天还没黑,所以我和德日进、杨钟健划船到岸上去看看地质情况。德日进对一片油桐树林尤其感兴趣,这种树用于生产桐油,制作清漆。

第二晚,“长沙”号在万县下锚,这是宜昌和重庆之间最大的港口。我们已经计划返程的时候在这里停留,因此不敢在上溯的行程中耽搁,以免被随时可能到来的季风降雨所影响。我们没有下船,和同船的朋友们一起到达重庆。从宜昌上溯的整个360英里我都记录了下来,笔记全都是峡谷岩壁形成的特征和“姿态”,以及沉积阶地嵌入的面积和高度,乡村港口往往坐落于这种阶地上。有几页满是乡镇、佛塔和拱桥的速写,这些风景往往转瞬即逝。德日进站在船尾向远处眺望,或者借我的双筒望远镜观察基岩的特征。而我要么用莱卡相机,要么用柯达电影相机,记录下一些细节,因为有些东西一闪而过,来不及用动笔。我们这艘船上的船员对蒲兰田(Samuel Cornell Plant)的名作《长江宜昌至重庆段船长指导手册》(Handbook for the Guidance of Shipmasters on the Ichang-Chungking Section of the Yangtze River)的已有资料进行了补充。

图5. 巴尔博手绘的万县风景,这处差异侵蚀瀑布在一处不整合汇流的上方,交错层状砂岩的抗性地层下被侵蚀,形成了前景中的天然石桥

5月29日星期二,“长沙”号抵达重庆。德日进突然给我念了一张字条,这是他在成都的一位故交写的,这位昔日好友想见德日进一面,這增加了一个私人的理由,让我能花一天到重庆以外走走——但愿如此吧。步达生曾计划去四川盆地,现在机会来了,离得这么近还不去那就太可惜了。不过,新生代研究室的中国同事认为这属于浪费时间和金钱。现在德日进突然提出这个建议,就这样决定了。

我们乘坐舢板在石阶脚下登陆,沿着台阶爬上200英尺的悬崖。然后我们就分开了,德日进造访天主教会,杨钟健去城里见朋友,而我则前往一个巨大的悬崖山庄,这里的主人是加拿大人,他们招待过路的宾客。第二天全都用来寻找前往成都的方法,我根据黄河水利委员会确定的已知高程来校准我的无液气压计。6月4日,我和德日进早上六点半就出发了,但是杨钟健拒绝和我们同去,理由是地质调查所给他的指令仅限在重庆活动。

我们在重庆唯一能找到的是一辆破旧的汽车,这辆车的速度表比轮胎还不靠谱,不过幸好一路上都有里程碑。从重庆到永川117英里的路程,我们就补了三次胎,不过,补胎耽误的功夫也让我们有机会搜寻化石,研究标志着四川盆地范围的彩色砂岩。通过在许多地点的数十次观察,后来才有可能拼凑出一个连贯的地质故事。总之,我们走了280英里到达成都。乔治·贝尚(Georges Béchamp) 译者注:乔治·贝尚(1886—1944)出生于法国圣日耳曼,年轻时曾在俄国红军中当过医生,后来又在亚美尼亚做外科医生。回到法国后,他成为法国轮船公司(Compagnie des Messageries Maritimes)的医生。他精通英语、德语、汉语、日语和俄语。20世纪20年代,四川陷入军阀混战的局面,导致法国代表全面撤离。局势平稳后,贝尚在1929年3月重建了法国医疗队。同年5月,法国外交部秘书长菲利普·贝特洛(Philippe Berthelot)任命贝尚为法国驻成都领事。贝尚的工作极为出色,在成都各界赢得了声誉,促成了中法合作修筑成渝铁路的合同。1934年,法国决定关闭成都领事馆,贝尚极力劝说法国驻华公使韦礼德(Henri A. Wilden)继续运营领事馆,以便监督铁路项目。1935年,贝尚面见蒋介石,洽谈扩大西南铁路项目的事宜,希望将铁路从成都修到昆明。但是全面抗日战争爆发后,铁路项目流产。贝尚作为领事的最后一项工作是1939年6月在成都为战争中的孤儿建立了一所救济院,可以为100至150名儿童提供免费住院治疗。救济院还附设了一个大型咨询服务机构。巴黎医学院的一名中国医生施仲卿(Shi Zhongqing,音译)协助贝尚开展工作。1940年法国投降后,贝尚决定加入自由法国阵营,并在1941年成为戴高乐将军在远东的代表之一。1941年7月16日,维希法国的首脑贝当元帅剥夺了贝尚的法国国籍,不久又将其逐出自由军团。于是,贝尚转入地下继续从事抵抗运动。1942年初,贝尚在日占区执行任务时不幸被日本人逮捕,后被移交给法属印度支那当局。1942年4月14日,河内军事法庭以叛国罪判处他15年劳役。贝尚在狱中身体每况愈下。1944年7月20日,贝尚被转移到西贡继续关押,当年死于狱中。战争结束后,自由法国驻华代表桂博(André Guibaut)向贝尚致以荣哀。 博士在那里招待我们,他是法国医疗队的主任,也是德日进的故交,他住在医院附近的一个大院里。贝尚担任法国驻四川省领事达十年之久,早已是地区兼国际的信息宝库,巴黎广播电台的短波晚间新闻就是其中之一。

我在华西协合大学的图书馆遇到了自然科学系的教授戴谦和(Daniel Dye)博士,他对地质学感兴趣,并且准备带我们到最远的地方,也就是川边地区的港口外面——灌县。此地在成都西北40英里,岷江从秦岭的山麓流出。自从公元前3世纪,整个四川盆地就因为岷江而丰沃。每年春天,农民修理堤坝,把江水分流到水渠,再通过水渠传送到分流的扇形系统。这些水渠用于灌溉农田,每年都会沉积一层肥沃的泥土。戴谦和在地面以下20英尺发现了汉代的钱币。

我们在星期一破晓时分就离开成都,这是为了避免朝着向外的路线返回长江。相反,我们先往东再往南,在黄昏时分到达重庆。第二天早晨,我们搭乘“岷县”号顺流快速前进,在天黑之前到了万县。杨钟健在给居艾诺(Claude Cuénot) Teilhard de Chardin, Les grandes étapes de son évolution, page 224. 的信中讲了一件事。我们当天到的比较晚,发现镇上全都是人,我们知道的唯一一家旅店已经没有房间了。我有美孚石油公司的朋友,而德日进属于天主教会。杨钟健因为找不到酒店房间很失望,德日进提议和他同去教会住下。根据杨钟健的说法,他和教会的人见面时有些猜忌,二人被安排在临时宿舍过夜,但是两天后他们离开的时候,教会却待之如上宾。据我回忆,这个小插曲绝不是杨钟健说的那样,是因为德日进最近没有练习拉丁语口语造成的,不过要承认德日进的法语发音确实不同于当地传教士喜欢的苏格兰盖尔语口音。个中缘由更可能是杨钟健的口音,对四川人来说,杨钟健的北方口音官话听起来和下游的船夫一样古怪。另外,杨钟健下垂的眼睑使他的半边脸受到了影响,我们回到北京以后他要去做外科手术。教会当然不知道为什么这两个人穿着卡机军装,讲这么不可思议的故事——其中一个显然是外国人,另一个虽然是本地人,却很难证明自己的资历。不过一切都很顺利,因为我们在野外考察了两天之久,然后再次回到这里,收获了尊敬——教会神父在此期间给成都发了电报,得知德日进已经去过了那里,也了解到他那个面相古怪的同伴也是信得过的。

6月9日星期六,我们在军队的护送下,坐着轿子离开万县。德日进的目标是与进入万县的北岸支流相对的南岸支流。他曾听说在河流源头有一个石灰岩山脊,号称出土“龙骨”,从这里到汉口所有港口的药铺都卖这个。这些骨头可能是化石,要么与含化石地层的地质年代相同,要么在溶于石灰岩的洞穴或溶洞中,比它们曾经被当做的动物要古老得多——就像周口店的宝贝。从我们看到的岩石年代来判断,更古老的化石在万县以南10英里的地区。

我们连夜赶往盐井口,那里有明代打的井,直到现在仍然能尝出咸味。第二天早晨,我们爬了1200英尺到达山顶,这里的石灰岩地貌突然呈现“喀斯特”特征,基岩上的圆形“水槽”中填满了红色土。有些红色土比较浅,而有些则是比较深的漏斗形孔洞。在冬季田野里无事可做的时候,当地农民就往下深挖200英尺,从这些孔洞的底部翻出少量的化石,论斤(大约1.5磅)卖给药商。早春时节,农民再把土填回去,做上标记,准备明年继续挖。我们到的那天只挖出一件剑齿象属(Stegodon)的残破下颚,齿窝里还有一颗没有磨损的牙齿。德日进对这个上新世古象的鉴定表明,这个巨大陷阱的年代与我们对该地区其他地方的研究结果一致。对于峡谷地区的某些脊线特征,我们无法在不同的解释之間做出决定,造访化石坑只给出了这个问题的部分答案。

我们到万县的那天,教会把我们当成尊贵的客人。我到了之后马上就去美孚石油的宿舍,得知中国航空公司的一架水上飞机将于明天起飞,最远到宜昌都有空座。但是杨钟健讨厌坐飞机,德日进决定与杨一起,守着新生代研究室的行李,现在行李中有一箱很沉的化石标本。他们在破晓时分坐船,而我则等待下午的飞机,下午5点到达了宜昌。他们比我到得早一点,不过他们又徒步出去考察下游1英里处的江岸,我不得不往前追赶他们。争论的问题是地壳变形的确切年代,地壳变形使高地抬升,同时使大河排水的盆地和洼地下沉,从而改变了地貌。

6月18日,我们回到了北京,接下来的四个星期我们草拟长江之行的报告,时不时地与同僚好友互致问候。我在给妻子的一封信中写道:

7月8日

昨天受的教育着实让人心碎。我和丁文江长谈了一次,这也是与地质调查所的人一次特别的、友好的闲聊。丁文江的话透露了新生代研究室的动向,但我直到后来才读懂了另一层意思。

丁文江在45分钟的时间里谈了地质方面的问题——我再次体会到了其他中国人说的“他在没有充分研究过的事情上可以做出权威发言”是什么意思!谈话的最后他揭露了一些惊人的内情。他说自己“对德日进和巴尔博去重庆以外的地方感到不安”,而翁文灏“责备他操闲心”,这就是丁文江自称的“内部消息”(其实我早就知道了)。

丁文江说:“如果我是地质调查所的所长,就会严厉批评德日进违反指令。如果德日进这么做,那么杨钟健博士要是也打破常规,不按照指令行事,说外国人就这么干,我该怎么说?”他补充说“所长因为这件事无关紧要而不予理会”。

我冒昧解释,表示自己理解翁文灏是因为病重对此事一无所知;指出德日进是地质调查所的无薪员工;指出资金是洛克菲勒基金会率先启动的;指出步达生在华盛顿就告诉我他希望我们深入四川盆地;指出顾临肯定已经告诉丁文江,德日进将成为新生代研究室的代理主任。所幸我明智地看出来,步达生掌管着洛克菲勒基金会的钱袋子并非翁文灏的主张。这根本不是“听命于领导”的情况,因为虽然新生代研究室是地质调查所下设的一个单位,但是步达生掌控着一切。不过,步达生足够老练,可以让地质调查所批准他的所有计划,同时又谨小慎微,从不违背地质调查所的想法,只做他认为正确的事。而作为研究室代理主任的德日进,一旦去了野外,不打电报征得谢家荣的同意,就不能改变计划,这种想法很荒谬。谈话还透露了一件事,就是丁文江六个星期前告诉我杨钟健“全力配合”的时候,他就搞错了。相反,杨钟健从我们顺江而上的那天起,就一直在背后打小报告……

以前,杨钟健和德日进考察所需的资金都由杨钟健掌管。但是现在,秘书奥尔加·汉佩尔按照洛克菲勒基金会的指示,完全交给德日进掌管。还有其他一些鸡毛蒜皮的事,就不提了,其中许多与德日进和我本人没有任何关系……德日进用他的方式帮助和相信杨钟健,而杨钟健却恶意中伤他,这让人寒心。不管怎样,翁文灏一定听信了杨钟健的一面之词,把在四川多花的四天视为“违背指令”,却不知道这没花地质调查所一分钱(我出的交通费,而住宿招待则是我们那家主人的赠礼)。我看出来了,他们是想完全接管整个新生代研究室,在任命新的主任之前,找借口败坏德日进的名声,把资金也抢过来。新生代研究室的前景也颇为暗淡。我无法想象丁文江会糊涂到这个地步,认为我和德日进不值得相信。这让德日进这几个月来不得不面对的,以及仍在努力应对的事情变得更加非同寻常……

没有步达生的支持,德日进前几个月的人生会非常艰难。实际上,我很惊讶他能在这么长时间里见到这些微笑的面孔,而不抱任何幻想——他上任才三个月,而我们大部分时间都在野外。有时候,在政府机构里建立起人与人之间的友好关系比在燕京大学要难得多,在政府里人们往往勾心斗角、嫉贤妒能,而在燕京大学,我们对一起共事的人只有钦佩。

总之长话短说,我不会再拖延了。一旦完成了步达生的要求,我将不被允许做任何独立的研究,否则一定会受到非议,这将会成为我重返中国的阻碍。只有一种可能让我再次回到中国——李四光会友善地欢迎我在他的研究领域提供任何支持,即使新生代研究室永远关闭……