概念、目标、问题、方法:“国家语言能力”研究的重新思考

2023-12-11胡范铸

胡范铸

传统的语言能力研究基本上基于个体语言能力而展开,近年来,则兴起了“国家语言能力”的研究。不过,也产生了以下一系列问题:

其一,何为“国家语言能力”?

其二,“国家语言能力”如何研究和测量?

其三,“国家语言能力”研究与测量何为?

一 何为“国家语言能力”

(一)国内研究的回顾

何为“国家语言能力”?

“语言能力”研究是语言学研究一个相当值得重视的话题,洪堡特(Wilhelm von Humboldt)、乔姆斯基(Avram Noam Chomsky)、海姆斯(Dell Hymes)、卡纳尔(M. Canale)、斯威恩(Merrill Swain)、贝克曼(Lyle F. Bachman)等很多语言学者分别从不同视角做过讨论。不过,无论是所谓理论语言学者、社会语言学者还是应用语言学者,传统的语言能力研究关注的基本上都是“(个人)语言能力”。近年来,受到美国“关键语言”政策研究和国内“讲好中国故事”理论的双重影响,文秋芳、李宇明、杨亦鸣、张天伟、苏金智等提出了“国家语言能力”研究问题。

不过,由此带来的一个问题就是:如何界定“国家语言能力”?

李宇明率先提出:国家语言能力是“国家处理海内外事务所需的语言能力,其中包括国家发展所需要的语言能力。包括语种能力、国家主要语言的国内外地位、公民语言能力、拥有现代语言技术的能力、国家语言生活管理水平”。①李宇明:《提升国家语言能力的若干思考》,《南开语言学刊》 2011 年第1 辑,第1—8 页。其后李宇明进一步强调,“语言帮助人类认识世界、描绘世界、适应世界,这是语言之于人类的‘三世界’功能。正因语言有如此功能,个体、群体都要具有一定的语言能力。个体语言能力是‘个人用语言完成人生事务的能力’。群体语言能力在20 世纪末被提出,且一经提出便显示出重要的科学价值和社会意义。国家语言能力属群体语言能力范畴,可定义为‘国家处理海内外一切事务的语言能力’”。②李宇明:《积极提升国家语言能力》,《中国社会科学报》 2023 年1 月17 日,第3 版。

张强、杨亦鸣在建设“语言能力协同创新研究中心”的过程中提出:“语言能力既包括母语能力,也包括外语能力;既包括正常人的语言能力,也包括障碍者的语言能力;既包括人类语言能力,也包括机器语言能力;既包括国民语言能力,也包括国家语言能力;既包括成人语言能力,也包括儿童语言能力;既包括内在语言能力,也包括外在语言能力;既包括语言机能、语言素质,又包括语言技能;既包括口语、书面语能力,又包括网络语言能力;既包括单语能力,也包括多语能力。”③张强、杨亦鸣:《语言能力及其提升问题》,《语言科学》 2013 年第6 期,第566—578 页。由此,苏金智、张强、杨亦鸣进一步提出:国家语言能力就是“处理国内外事务时所需要的语言能力,尤其是行使国家力量时所需要的语言能力”。“前者是广义的语言能力,后者是狭义的语言能力,二者区别在于后者指行使行政力量或凸显国家形象时需要的语言能力。”“国家语言能力包括个人语言能力、社会语言能力、国家语言能力。”④苏金智、张强、杨亦鸣:《国家语言能力:性质、构成和任务》,《语言科学》 2019 第5 期,第449—459 页。

赵世举则认为:“国家语言能力是指一个国家掌握利用语言资源、提供语言服务、处理语言问题、发展语言及相关事业等方面能力的总和。”包括语言资源拥有能力、语言使用及服务能力、语言资源开发利用能力、国民语言能力、语言人才储备能力、语言管理及语言事业发展能力、语言影响力。⑤赵世举:《全球竞争中的国家语言能力》,《中国社会科学》 2015 年第3 期,第105—118 页。

魏晖却认为:国家语言能力是“国家分配和管理国家语言资源的效率,是一种突出内部要素禀赋的内生性能力,是建设文化强国的基础”。包括普及力、生命力、开发力、管理力,还包括国家通用语言文字的普及程度及水平,国民掌握语种的数量及水平,各语种人才的数量、水平和结构分布,语言资源库的可开发性及开发效率,语言学习资源的可利用性及利用效率,语言信息处理能力,管理社会语言生活的能力。⑥魏晖:《国家语言能力有关问题探讨》,《语言文字运用》 2015 年第4 期,第35—43 页。

文秋芳提出:国家语言能力是“政府处理海内外发生的涉及国家战略利益事务所需的语言能力”。包括管理能力(组织力、规划力、应急力)、掌控能力(通晓力、支配力)、创造能力(实践力、科学力)、开发能力(信息挖掘力、机器翻译力)、拓展能力(影响力、传播力)。①文秋芳:《对国家语言能力的再认识》,国家语言能力内涵高层论坛,北京,2016 年。文秋芳进一步提出“国家语言能力”包括“国家语言资源能力“和“国家话语能力”。“国家语言资源能力”是“国家话语能力”的基础,“国家话语能力”是对“国家语言资源能力”的应用。因此,“国家话语能力”是衡量“国家语言能力”高低的关键。国家话语能力是指政府为维护国家战略利益所需的语言表达能力,包括国家对话语战略事务的管理能力、国家领导人话语能力、国家机构话语能力、国家媒体话语能力以及国家话语外译能力。②文秋芳:《国家话语能力的内涵——对国家语言能力的新认识》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》 2017 年第3 期,第66—72 页。不过其后,文秋芳、张天伟对国家语言能力的解释又回到了语言管理能力、语言掌控能力、语言创造能力、语言技术开发能力、语言拓展能力。③文秋芳、张天伟:《国家语言能力理论体系构建研究》,北京:北京大学出版社,2018 年。

陆俭明则强调:“国家语言能力涵盖国民语言能力;国民语言能力包括国民个人的语言能力和全民的语言能力。其中,国民个人的语言能力是整个国家语言能力的基础。国家语言能力可以从社会整体语言能力、国家对语言资源的掌控、国家获取语言信息资源的能力等七个方面来衡量。”④陆俭明:《语言能力内涵之吾见》,《语言政策与规划研究》 2016 年第1 期,第2—4 页。

这些界定,孤立地看,似乎各有依据,不过汇聚一起,便可发现如下问题:

问题一:所谓“国家语言能力”的内涵究竟如何定义?

“国家语言能力”到底是“国家处理海内外一切事务的语言能力”,抑或只是“政府处理海内外发生的涉及国家战略利益事务所需的语言能力”,亦即并不包括“非战略利益事务”?或者说是“掌握利用语言资源、提供语言服务、处理语言问题、发展语言及相关事业等方面能力的总和”?

又则,“国家处理海内外一切事务的语言能力”是指“以语言处理海内外一切事务的能力”抑或是“处理海内外一切语言事务的能力”?

再则,“国家语言能力”是否包括“国家话语能力”?如果不包括,则无论“国家处理海内外一切事务的语言能力”“政府处理海内外发生的涉及国家战略利益事务所需的语言能力”,抑或“国家掌握利用语言资源、提供语言服务、处理语言问题、发展语言及相关事业等方面能力的总和”,是否就将落空?如果包括,则在具体论述时如何展开?

问题二:国家语言能力的外延到底包括哪些项目?依据是什么?

魏晖提出国家语言能力包括四种力,李宇明认为包括五个方面,文秋芳、张天伟也提出五个项目,赵世举则提出七项。到底如何才能有效地把握其外延?

进而言之,无论是“普及力、生命力、开发力、管理力”的四分法、“语种能力、国家主要语言的国内外地位、公民语言能力、拥有现代语言技术的能力、国家语言生活管理水平”的五分法、“语言管理能力、语言掌控能力、语言创造能力、语言技术开发能力、语言拓展能力”的五分法,还是“语言资源拥有能力、语言使用及服务能力、语言资源开发利用能力、国民语言能力、语言人才储备能力、语言管理及语言事业发展能力、语言影响力”的七分法,则分类的依据是什么,各项之间的关系是如何形成的?

问题三:国家语言能力与上位概念是什么关系?

“国家语言能力”是“语言能力”的一种,二者有什么关系?

一种意见如李宇明是群体与个人二分,“语言能力包括个人语言能力和群体语言能力,国家语言能力是群体语言能力的一种”①李宇明:《提升国家语言能力的若干思考》,《南开语言学刊》 2011 年第1 辑,第1—8 页。。但这一解释是否确切?如果“国家语言能力是群体语言能力”的一种,何以其中又包括“公民语言能力”,“公民语言能力”究竟首先是个人能力还是国家能力?进而言之,“国家”在什么意义上可以定义为“群体”,与“国家”并列的还有哪些“群体”?

也许是意识到把国家语言能力看作是“群体语言能力”在理论上的某种困难,于是有学者如杨亦鸣等提出语言能力的“个人/社会/国家”三分。不过,“个人/社会/国家”三分论也并非没有问题:

首先,既认为“语言能力”包括“个人语言能力、社会语言能力、国家语言能力”,同时又认为“国家语言能力包括个人语言能力、社会语言能力、国家语言能力”是否合适?尽管作者解释“国家语言能力”有广义、狭义之分,但这一分别在逻辑上是否能够自洽?

其次,如果“社会语言能力分为个人语言能力、社会交际语言能力、职业语言能力和艺术语言能力”,“个人语言能力”的主体是“个人”,则“社会交际语言能力、职业语言能力和艺术语言能力”的主体是什么,是否也是个人的,或者说也可能属于“社会”甚至“国家”?“个人/社会/国家”三分中的“个人语言能力”与“社会语言能力”中的“个人语言能力”是否一回事?

进而言之,国家语言能力中的“国家”到底是一种“主体”还是只是“范围”?如果只是“范围”,则超出“国家”范围的“语言能力”问题是属于“个人”的还是“社会”的?比如联合国机构是否有语言能力问题,如果有,是属于“个人”“社会”还是哪一个“国家”?“人机对话”也是一种语言能力,这是属于“个人能力”“社会能力(个人语言能力?社会交际语言能力?职业语言能力?艺术语言能力?)”还是“国家能力”?

问题四:国家语言能力概念如何与整个语言理论体系有效衔接?

“国家语言能力”是“语言能力”的一种,则“语言能力”与“语言体系”“语言资源”“语言制度”“语言行为”概念之间究竟是什么关系?

(二)回到国家语言能力概念的提出

“国家语言能力”应该说迄今为止在国际学术界还不是一个被广泛接受的语言学概念。在全球容量最大的知识平台“维基百科”中,无论是英文版还是中文版,都检索不到“国家语言能力”的词条。当然,并不能就此否定“国家语言能力”概念的价值。

国家语言能力(National Language Capacity)这一概念最早由美国学者布莱切特和沃尔顿(Brecht &Walton)于1993 年提出。②Brecht Richard O. & Walton A. Ronald, “National Strategic Planning in the Less Commonly Taught Languages”, NFLC Occasional Paper (ED367184), 1993.不过,当时他们明确将其定义为“国家应对特定语言需求的能力”,由此发展出了“国家非通用语战略规划”和“关键语言”(Critical Languages)的概念。由此而论,美国的国家语言能力,特指国家面对重大安全问题时所需要的除英语以外的“关键外语能力”,这是一种作为国家情报能力组成部分的外语能力。

理论的价值在于发现问题、解决问题。美国学者之所以提出“国家语言能力”问题,是基于美国的官方语言英语就是全球的通用语,而世界大多数国家属于非英语国家,其官方语言并不等于全球通用语,由此,美国要想更有效地参与全球治理,要想更有效地应对来自全球的可能挑战,就必须掌握其他国家尤其是对于全球治理影响巨大的非英语国家的语言。就此而论,美国语言政策研究中的“国家语言能力”最准确的表达式应该是“国家情报语言能力”或者是“国家外语动员能力”。①美国通过的《国防拨款法案》对此作出了一系列具体的规定。1991 年,美国提出了冷战后首个国家安全教育计划(National Security Education Program) 。2002 年在国家安全教育计划下美国启动了语言旗舰项目(Language Flagship Program) ,以培养美国国家战略安全所需的关键语言(Critical Languages),如汉语、韩语、俄语及阿拉伯语等语种的高级人才。2006 年美国又提出了国家安全语言动议(National Security Language Initiative) ,资助部门包括美国国务院、教育部、国防部及美国国家情报办公室。至2011 年底,语言旗舰项目在各大高校共成立了26 个旗舰中心,9 种语言被列入该计划,包括汉语9 所,阿拉伯语5 所,俄语4 所,印地语、韩语、葡萄牙语、斯瓦希里语、波斯语、土耳其语各1 所。2018 年,美国特朗普政府又签署了《2019 年度国防拨款法案》,明确限制承担语言旗舰项目高校与中国孔子学院的合作。

中国学者接受“国家语言能力”概念以后,最初强调的其实也是“国家外语能力”,如文秋芳、苏静、监艳红便提出“在21 世纪经济全球化背景下,国家外语能力已成为衡量一个国家核心竞争力和软实力的重要标准之一。本文首先探讨了国家外语能力、全民外语能力和公民外语能力三者的定义与相互关系,进而依据构成要素、存在形式与转换机制,尝试构建国家外语能力的理论框架”②文秋芳、苏静、监艳红:《国家外语能力的理论构建与应用尝试》,《中国外语》 2011 第3 期,第4—10 页。。但近年来,越来越多的学者却在更广泛的意义上使用“国家语言能力”这一表达式。这一趋向显示了中国学者不断做出自己思考的努力,不过也难免产生一系列理论上的困惑。

(三)对国家语言能力的重新定义

我们的思考从对“语言学”的重新认识开始。

通常以为,语言就是一种音义结合的符号体系,由此,语言学分为“本体研究”和“应用研究”。我们则提出:语言学就是“对语言现象、语言问题系统性的、理论性的思考”,其中的“语言”其实是有多种定义的,可以把语言定义为符号体系,但也可以把语言定义为其他东西。由此就产生了各种“语言学”:语言学1 是“基于语言是符号体系假设的语言学”,语法学、音系学等都是在这个思想指导下展开进行研究的。但语言不仅仅可以定义为“符号体系”,它还可以定义为“行为过程”,或者说就发生学的角度而言,语言最初本来就是一种行为,符号体系是后来的事情,这样就有了“基于语言是行为过程假设的语言学”,这是语言学2。其实,语言不仅可以定义为符号体系和行为过程,它还可以定义为“社会制度”,这样就有了“基于语言是社会制度假设的语言学”。③胡范铸:《语用研究的逻辑断裂与理论可能》,《外国语》 2017 年第1 期,第2—7 页。当然,语言还可以有其他各种定义。其中之一便是将其看作一种主体能力,亦即“语言能力”,由此,便产生了基于“语言能力”概念的语言学研究范式。④胡范铸:《何为语言学:语言学知识体系的格式化及其重新分析》,“上海市语文学会2021 年学术年会”报告,复旦大学,2021年11 月20 日。

所谓“语言能力”,就是“人类主体为沟通和认知需要而创造和使用语言符号的能力”。传统以为这里的“主体”仅仅指“个体”,近来一些学者则以为应该同时包括“个体”和“群体”,或者同时包括“个体”“社会”“国家”(但持是论者却又曾特别声明“并不与主体挂钩”)。那么,在语言能力问题上,“主体”到底包括哪些?

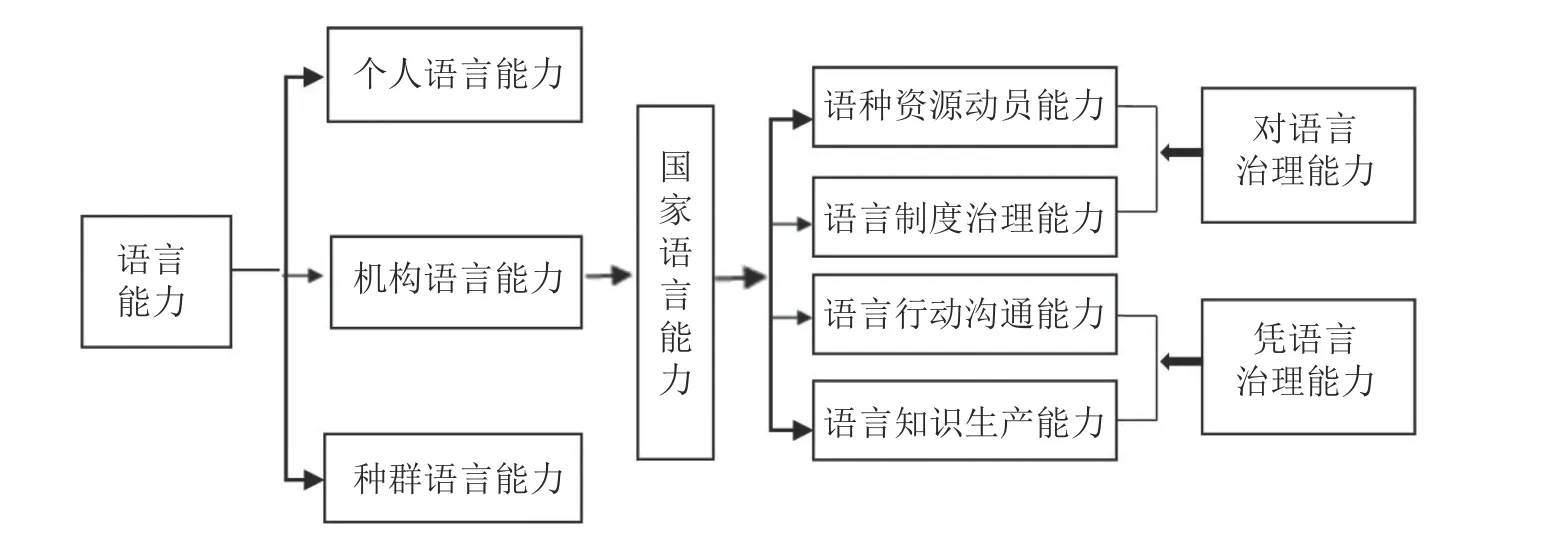

我们认为,在现代社会,“语言能力”的“主体”至少有三种存在方式:第一,个体,即包括从幼年到老年在内的各种自然个体;第二,社群,即包括从一个小的族群到整个人类物种在内的各种群体;第三,机构,即包括从一个社团、企业直到国与国的联盟等等在内的依据某种原则人为建立起来的政治、经济、文化、军事等各类社会性组织。

由此,带来三类“语言能力”:个体语言能力、社群语言能力、机构语言能力。

主体内涵外延个体作为完整生命形式的人类自然个体从婴幼儿、青少年、壮年到老年乃至死者的每一个人类个体社群 由基因的、文化的、社会的特征形成的群体各族群、各民族、全人类等机构依据某种原则而建立起来的组织国家、国际组织、企业、军队、学校……

在这里,“国家语言能力”不等于“个体语言能力”。个体语言能力是自然个体使用语言以实现生活目标、认知发展的能力,是“语言能力”研究中最基本的研究对象。这一能力是一个多侧面多层次的结构。根据理性化程度的高低,语言能力应该包括语言直觉能力、语言话语能力、语言分析能力;根据互动水平(实现意图的直接相关性)而言,应该包括语法能力、概念能力、语篇能力、人际能力、行为能力,这也可以说是言语行为的能力;就生命历程而言,应该包括儿童“语言习得”、成年“语言拓展”、病残“语言康复”、老年“语言保持”全过程;就语言获得过程而言,包括第一语言能力、第二(多)语言能力。显然,国家语言能力一定与国家有关,而无论在国家诞生之前还是国家消亡之后,个体的语言能力问题都一样存在。由此可以说,“国家语言能力”概念既不适合进行“语言直觉能力-语言话语能力-语言分析能力”水平的分析,也不适合“语法能力-概念能力-语篇能力-人际能力-行为能力”维度的研究,而第一语言能力、第二语言能力、儿童“语言习得”、成年“语言拓展”、病残“语言康复”、老年“语言保持”亦非必需依赖“国家语言能力”才能加以分析。

“国家语言能力”显然也不等于“社群语言能力”。“社群语言能力”是以语言为标志的“社群”内外交流的语言能力。就历时发展来说,社群语言能力发展经历“声音与记号→语言的诞生→文字的发明→印刷术的发明→电子媒介→大语言模型的发明”;就共时的种群互动而言,语言能力经历了“种群内单语言互动能力→跨种群语言互动能力→全人类彼此互动能力→跨物种的人机互动能力”。而这一系列话题显然也是“国家语言能力”难以直接涵括的。如“人机对话”是人类主体与自己创造的“外主体”互动,从而构成一种“物体间性世界”的过程①蓝江:《物体间性与新唯物主义的诞生——如何理解元宇宙中的“物”》,《文化艺术研究》 2022 年第2 期,第9—17 页。,这显然既不能简单归于某个“国家”的语言能力,也不能简单归于“社会”语言能力,更不能简单视作“个人”语言能力,而是人类这一物种在语言史上乃至物种史上的一场重大革命。

那究竟何为“国家语言能力”?我们认为:国家的本质就是“依据某种原则人为建立”的机构,因此,国家语言能力是一种机构语言能力。机构语言能力即一个机构借助语言保障其机构发展的能力,“国家语言能力”就是国家借助语言保障其国家发展的能力,这是国家政治治理能力的重要组成部分。由此而论,国家语言能力就是国家的语言性治理能力,其中包括“对语言进行治理”的能力和“依据语言进行治理”的能力。

既然语言既是一种能力,也是一种符号体系、一种社会制度、一种行为过程、一种知识系统,由此,便可以获得如下认识:

首先,依据“语言是一种符号体系”的认识,国家语言能力是对多样的语言符号体系的掌控能力,亦即实施国家意图、实现国家利益时所拥有的语种动员能力。这既包括国家所拥有的国家通用语言资源的动员能力,也包括国家拥有的国际通用语言资源的动员能力;既包括国家拥有的外语资源的动员能力,也包括政府所拥有的内部民族语言资源的动员能力。②胡范铸:《何为“英语”,“英语”何为:语言政策与全球化时代的社会愿景》,《外国语》 2023 年第3 期,第120—122 页。前些年的国家语言资源调查和近年来的小语种热,都是基于“国家语种资源动员能力”而展开的工作。最初美国的“国家语言能力”理论也正是基于这一假设而展开的。

第二,依据“语言是一种社会制度”的认识,国家语言能力是对语言制度的治理能力,亦即对语言功能制度的设计能力、维护能力、修改能力。其中既包括国内的语言功能制度的治理能力(国家通用语言文字地位的政策确立、民族语言功能价值的政策平衡、国际通用语和外语地位的政策支撑等等),也包括国际上的语言功能制度设计、维护、调整的参与能力(包括国家官方语言如何在国际上获得更高的功能地位,国家内的民族语言、方言如何在国际上得到更好的拓展等等)。

第三,依据“语言是一种行为过程”的认识,国家语言能力也是国家的语言行为沟通能力,亦即是一个国家内部的政府与民众之间的跨社群对话能力,外部的国与国之间的跨文化、跨国家沟通能力。我们的“国家话语生态研究”探讨的“在国内,机构尤其是政府机构与社会公众的话语沟通何以推进;在全球,基于话语的跨文化国际理解何以可能”①胡范铸:《国家和机构形象修辞学:理论、方法、案例》,上海:学林出版社,2019 年,总序。正是试图推进这一意义上国家语言能力建设的努力。

第四,依据“语言是一种知识系统”的认识,国家语言能力更是国家借助语言媒介开展的知识生产能力和知识消费能力,亦即一个国家的语言文本对全球文明发展、全球知识生产的贡献能力。现在世界上之所以会存在一个公认的“汉字文化圈”,其中固然与汉人的移民他国有关(如新加坡的形成),但更重要的是我们曾经拥有的远超于东亚其他国家的知识生产能力。知识生产能力的高低是相对的,没有一种语言不包含知识生产,但生产水平高下却有着明显的差别。

在这里,所谓国家语言能力包括国家所拥有的语言语种的储备和动员能力、语言制度的治理能力、语言行为的使用能力、语言知识的生产能力。

在我国的制度设计中,“对语言的治理”是国家语委及其相关机构的首要职责,而“依据语言的治理”则是整个国家机构的共同任务。

二 “国家语言能力”如何测量

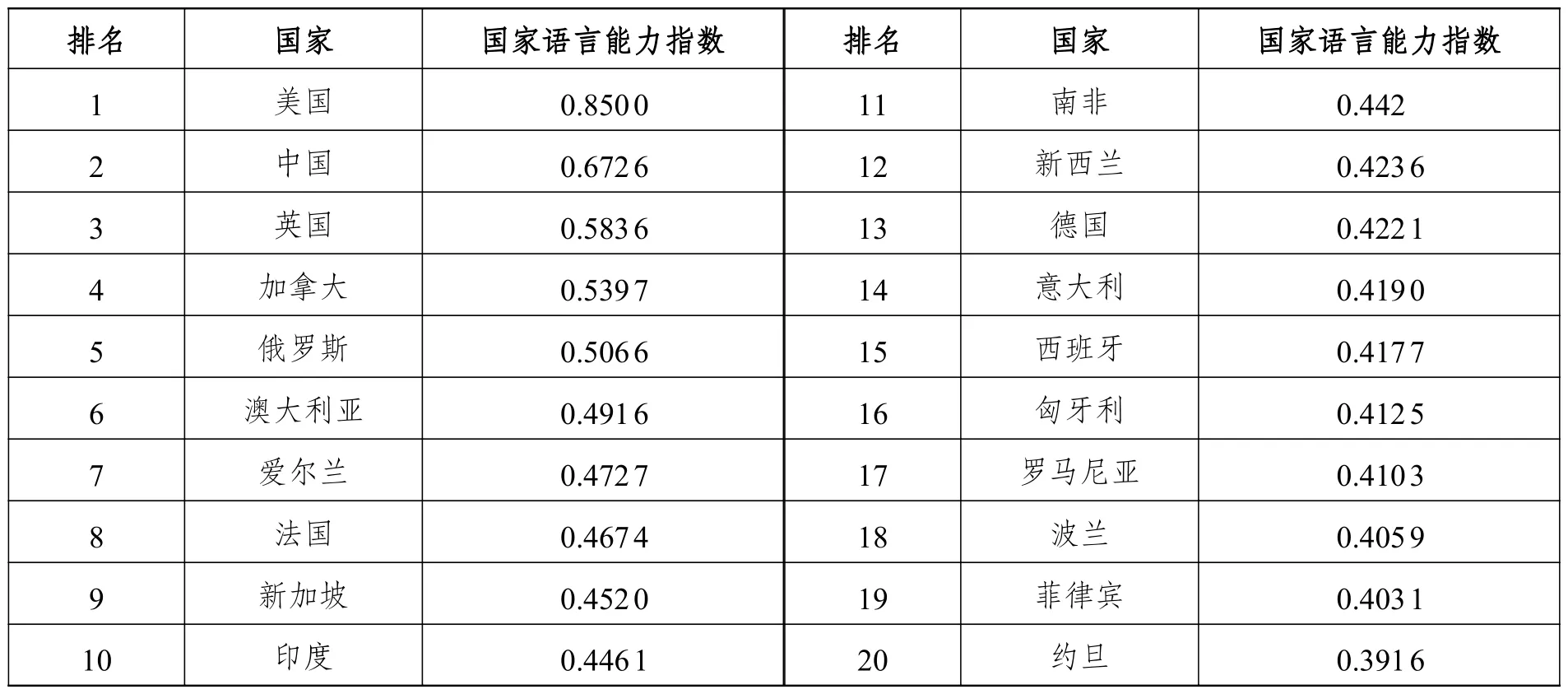

在“国家语言能力”研究中,有人进一步提出了“国家语言能力指数”问题。国内最具代表性的研究者应该是张天伟,他经过研究发现:我国的国家语言能力略低于美国,但远高于英国、加拿大、俄罗斯、法国以及日本等等。

表1 国家语言能力排名前20 名(张天伟)

而国外此前类似研究的结论却完全不同。

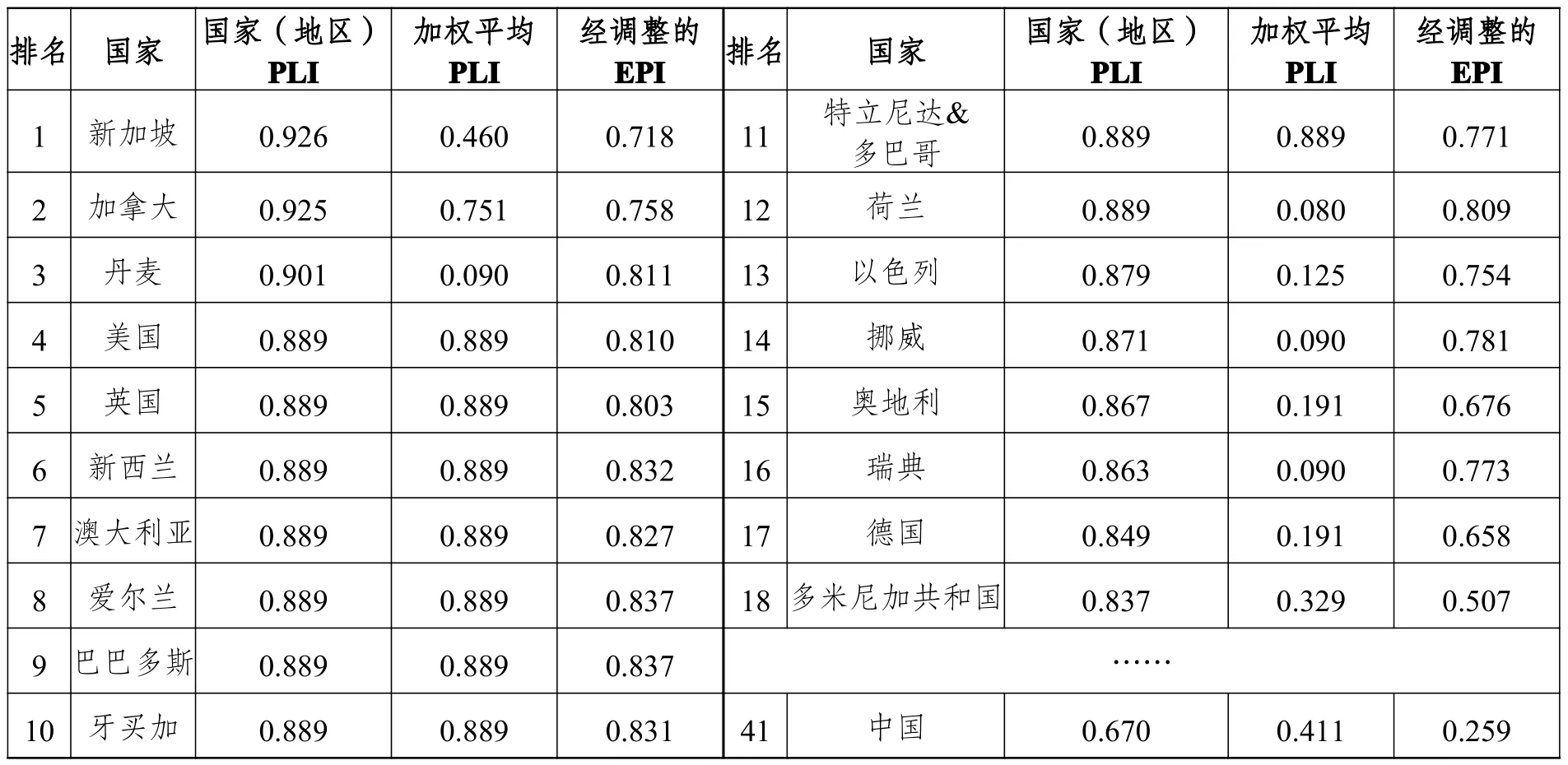

2016 年,欧洲工商管理学院Kai L.Chan 曾经发表《强势语言索引》 报告①见网址http://www.kailchan.ca/2016/12/these-are-the-most-powerful-languages-in-the-world/。,其结论为:就国家语言能力而言,排名第1 为新加坡,美国位列第4,中国仅仅排名41,日本则为87。

表2 国家和地区语言能力PLI 排名(Kai L.Chan)

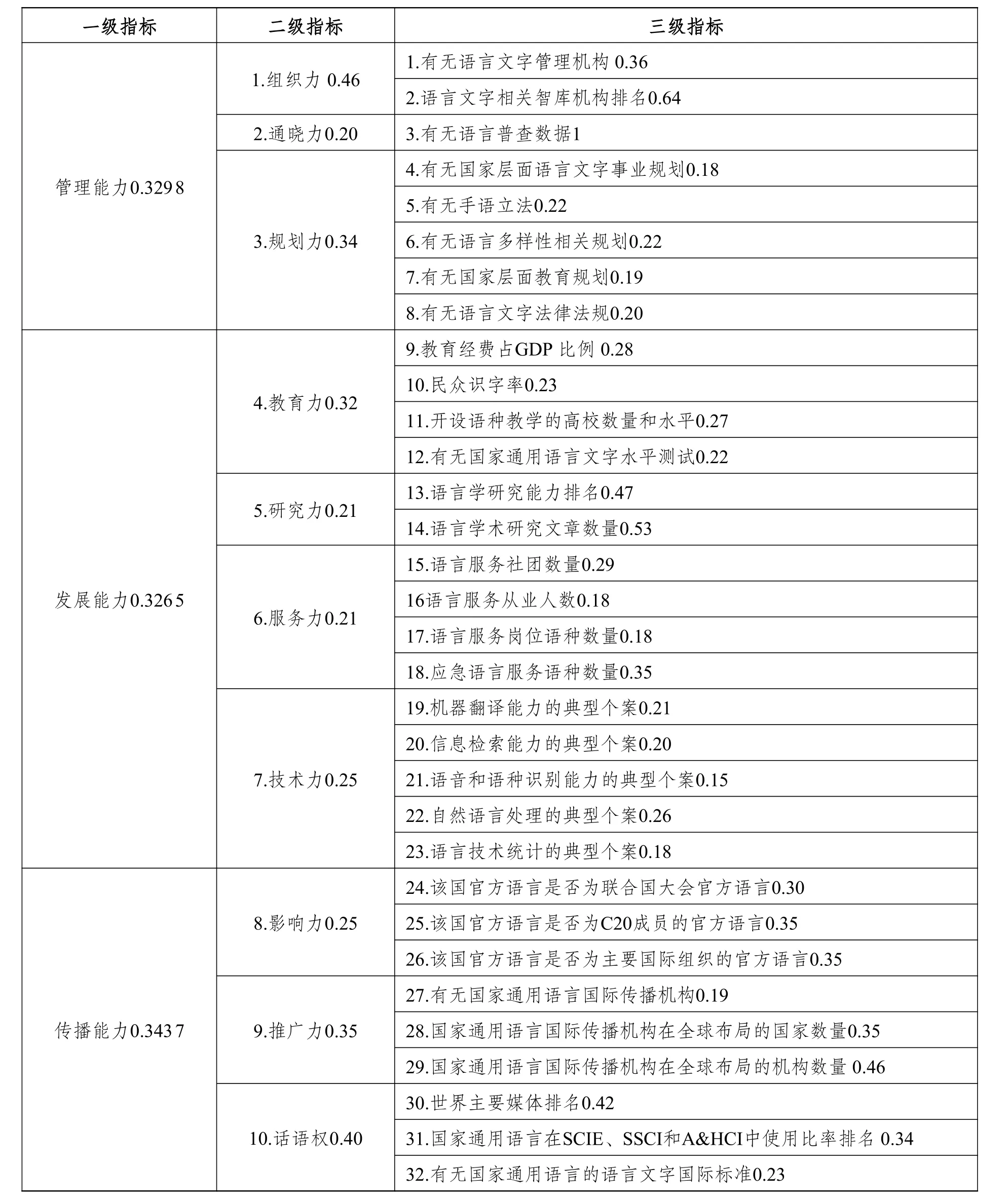

二者的结论差距为何如此之大?所有的排行榜都取决于其指标体系的设计。张天伟的指标体系是“依据简洁性、包容性、代表性和可复制性”的原则,构建了管理能力、发展能力、传播能力3 个一级指标以及10 个二级指标、32 个三级指标。②张天伟:《国家语言能力指数体系的发展与比较研究》,《外语研究》 2022 年第4 期,第1—8 页。

表3 国家语言能力指标体系(张天伟)

乍一看,很难说这一指标体系有什么问题。可是如果回到作者对于“国家语言能力”的定义,就可能发现一系列疑问:

第一,既然作者认为国家语言能力就是“政府处理海内外发生的涉及国家战略利益事务所需的语言能力”,则这一指标体系的项目设置能否有效地“处理海内外发生的涉及国家战略利益事务所需的语言能力”?如“语言文字相关智库机构排名”与“政府处理海内外发生的涉及国家战略利益事务所需的语言能力”有多少关联?我们语言文字管理部门迄今的确在全国认定了20 多个研究基地,但这些基地是否具有真正“智库”的功能?进而言之,根据全球公认的“全球顶级智库”①据2021 年1月28 日全球著名智库评价机构美国宾夕法尼亚大学“智库研究项目” (TTCSP)编写的《全球智库报告2020》(2020 Global Go To Think Tank Index Report)。的2 000 多家智库中,没有一家是“语言文字相关智库机构”,则“全球排名”何以展开?

第二,这一指标体系各种项目的权重设置能否有效地发现“政府处理海内外发生的涉及国家战略利益事务所需的语言能力”问题?例如,普通话和规范汉字是我们的国家通用语言文字,但并非“全球通用语”,如果普通话不但能够成为全球最大的母语,也能取代英语成为真正的“全球通用语”,毫无疑问,仅此一项就意味着中国将是世界上国家语言能力最强的国家,没有之一。可是,在这一指标体系中,根本就没有“是否为全球通用语”这一项目,即使是退而求其次的语言功能地位远低于“全球通用语”的“是否为联合国大会官方语言”这一项,其权重设定仅仅为0.30,而一项“语言文字相关智库机构排名”的权重居然是0.64。据此计算,“语言文字相关智库机构排名”的实际权重:

“是否为联合国大会官方语言”的实际权重:

也就是说,一个“语言文字相关机构智库排名”的重要性相当于“是否为联合国大会官方语言”的4 倍。

如此指标设计,描述出的到底是怎样一种“语言景观”?

回过来考察《强势语言索引》 ,其指标设立的依据是“语言能给我们带来五种机会:1.地理:旅行的能力;2.经济:参与经济活动的能力;3.沟通:进行对话的能力;4.知识与媒体:消费知识与媒体的能力;5.外交:参与国际关系的能力”。由此,研究者提出建构一个基于不同领域的有用性而对语言进行比较或排名的指数,即“语言能力指数”(PLI),这一指数采取了20 个指标以评价语言的影响力,其中“地理”包括“使用国家”“土地面积”“游客(入境)”;“经济”包括“国内生产总值”“国内人均生产总值”“出口”“外汇市场”“特别提款权组成”;“沟通”包括“母语使用者”“二语使用者”“家庭规模”“游客(出境)”;“知识与媒体”包括“互联网”“影片”“世界500 强大学”“学术期刊”;“外交”包括“国际货币基金组织”“联合国”“世界银行”“十大重要的国际组织”。

表4 强势语言结构指数(Kai L.Chan)

由此,获得《强势语言指数排名》 :

表5 强势语言指数排名(Kai L.Chan)

Kai L.Chan 的研究首先是“语言能力指数”(PLI)分析,亦即基于“语言”的差异而展开的分析,这与“国家”固然有一定关联(如“日语”与“日本国”基本相当),多数并不直接相等。在“语言能力指数”的基础上,作者才提出“国家的PLI”分值问题。作者特别强调:“需要考虑到,英语是全球通用语言。为此,可以根据该国的英语熟练程度调整加权平均PLI 分数。幸运的是,在这方面有一个便捷的衡量标准,即英语熟练程度指数(EPI)。通过使用EPI,国家的PLI 可以通过加权平均 PLI 加上其非英语母语者的英语熟练程度分数计算得出。”

值得注意的是,在这项研究中,“国际通用语能力”成为一个最重要的指标,而这一参量的确定与语言生活经验应该是高度吻合的,所谓“国际通用语能力”不仅意味着一个国家、一个族群内部的互通能力,更意味着跨国家、跨文化的语言互通能力。如果一个国家的官方语言还没有能成为国际通用语,其无论是大众媒体、外交话语还是科学论文,必须借助翻译成国际通用语才能够为全球所了解,其国民必须借助非本国通用语才能走出国门,则很难说其“国家语言能力指数”已经高于以国际通用语为官方语言的国家。

因此,比较而言,尽管Kai L.Chan 的“语言能力指数”(PLI)未尽准确,但就研究思路而言,显然要比张天伟的指数体系更为合理;其“国家语言能力指数”(国家PLI)也更合乎全球语言生活经验,尽管这一指数还有许多值得商榷之处。①这一问题我们会在后续研究中讨论。

三 “国家语言能力”研究和测量何为

任何学术研究都应该是目标-问题-方法的统一。如何开展“国家语言能力”研究,“国家语言能力”如何测量,都应该从重新思考我们的目标和问题出发。

(一)国家语言能力研究的根本目标

国家是最典型的政治机构,“国家语言能力”是国家政治行为能力的重要组成部分。所谓“政治是各种不同的利益集团依据一定的价值观为了使得本集团利益最大化的博弈,更应该同时成为在全球视域下不同的利益集团就全人类发展最优化的非零和博弈”①胡范铸、胡亦名:《政治传播语言学的逻辑起点》,《社会科学》 2022 年第1 期,第17—26 页。。在这里,政治固然与每一个“个体”有关,但它的直接形式却是多个个体构成的“利益集团”,纯粹某个具体个体(我们将之称为“个别”)的行为和诉求并不直接成为政治。第二,政治固然意味着一种利益的分配,但这一分配过程是一种“博弈”。即不同的政治集团在一定的游戏规则约束下,基于直接相互作用的环境条件,各参与人依靠所掌握的信息,选择各自策略(行动),以实现利益最大化和风险成本最小化的过程。第三,“政治游戏”的最大“规则”就是价值观。政治离不开“利益”“分配”和“权力”,甚至常常也需要“权术”,但制约这一切的首先是价值观,不同的价值观不但决定了对于“利益”的判定,决定“分配”的原则,也构建了“权力”的社会基础。极端主义政治往往把政治博弈看作一种“参与博弈的各方,在严格竞争下,一方的收益必然意味着另一方的损失,博弈各方的收益和损失相加总和永远为‘零’,双方不存在合作的可能”的“零和博弈”,所谓“不是我灭了你便是你灭了我”;而反极端主义政治学则更需要把政治的博弈看作是“博弈中各方的收益或损失的总和不是零值,博弈中,自己的所得并不与他人的损失大小相等,连自己的幸福也未必建立在他人的痛苦之上,即使伤害他人也可能‘损人不利己’,所以博弈双方存在‘双赢’的可能,进而达成合作”的“非零和博弈”。在“非零和博弈”中,“正义恰是树立社会秩序的基础”②[ 古希腊 ]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,北京:商务印书馆,1983 年,第9 页。。第四,政治“利益集团”并非一个被固化的结构,由于“人是一切社会关系的总和”,因此,每一个“个体”可以同时分属不同的利益集团。由此,所谓的“利益”即使落实在某一个个体身上,也往往是彼此冲突、顾此失彼的。由此,也就带来了如何超越“临时的”“当下的”“分裂的”乃至“自我冲突的”利益博弈,达成全球意义上的“利益分配公正”问题。全球意义上的“利益分配公正”也就是“全球治理”的过程。

由此而言,“国家语言能力”研究的根本目标是什么?我们认为,就是以语言和语言学研究助力国家的内部治理,助力国家参与全球治理,从而推动全社会的和谐发展,助力人类命运共同体的构建。

(二)国家语言能力研究的重要问题

目标设定决定了问题发现。根据对于“国家语言能力”研究的根本目标的重新设定,由此在国家符号体系语种资源动员能力上,我们需要发现的问题是:

——当实施国家意图、实现国家利益时,我们是否拥有必需的语种动员能力。我们的国家通用语言能力存在什么问题,我们的全球通用语能力存在什么问题,我们的“关键外语”能力存在什么问题,我们的“一带一路”官方语言能力存在什么问题,我们的全球语种能力存在什么问题?

——我们民族语言资源的动员能力存在什么问题,我们的方言资源动员存在什么问题?

……

在国家语言制度治理能力上,我们需要发现的问题是:

——如何有效地确立国家通用语言文字的地位,如何平衡国家通用语言文字与民族语言文字的关系,如何平衡国家通用语言文字与方言的关系,如何避免由语言认同带来社会冲突的可能?

——如何支撑国际通用语教学,如何支撑关键外语亦即各种小语种的教学?

——如何参与全球语言治理,提升国家在国际上的语言功能制度设计、维护、调整的参与能力?如何提升中文在世界各国的地位,如何保护全球华侨华人的祖语权利?①胡范铸、张虹倩、陈佳璇:《后疫情时代中文国际教育的挑战、机缘和对策》,《华文教学与研究》 2022 年第2 期,第49—56 页。

……

在国家语言行为沟通能力上,我们需要发现的问题是:

——在国家内部,如何有效地助推政府与民众之间的对话,实现真正的“全过程人民民主”?

——在国与国之间的跨文化、跨国家沟通上,如何有效地听懂外部的声音,如何有效地使外部世界接受我们的认识?

——从言语行为过程说,国家语言能力研究需要认识包括作为“我”的表达能力、作为“你”的倾听能力、作为“他”的裁判能力。②胡范铸:《“言语主体”:语用学一个重要范畴的“日常语言”分析》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》 2009 年第6 期,第66—72 页。其中尤为重要的是认识到没有倾听力便没有表达力。例如,在疫情治理上,国内的刻板印象就是外部世界全都在不断抹黑中国,但我们团队通过对全球卓越智库布鲁金斯学会涉华报告的分析,发现美国思想界的认识其实与我们国内某些人臆想的大相径庭。③张虹倩、冷知霖、赵诗篇:《众声喧哗中全球智库的疫情话语——基于布鲁金斯报告的框架分析》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》 2022 年第2 期,第119—129 页。

——就言语行为的类型而言,国家语言能力建设需要发现在政治言语行为、法律言语行为、新闻言语行为等不同意图类型中的我们分别存在什么问题:以法律言语行为而言,我国迄今尚未能够建设一个包括全部国际法规与条约的数据库,更遑论全球法律文本的数据库;以新闻言语行为而言,迄今为止还缺乏统一的新闻语言规则认识;以突发公共安全危机管理言语行为而言,我们的认识还极其有限。④胡范铸、张虹倩、周萍:《特大疫情防控中信息治理的观念重构与行动选择——一个基于“文化治理”视域的分析框架》,《文化艺术研究》 2021 年第1 期,第1—12 页。

……

在国家语言知识生产能力上,我们需要发现的问题是:

——依据“语言是一种知识系统”认识构建的“国家语言能力”,既包括知识的生产能力,也包括知识的消费能力,没有消费和吸纳便很难有真正的知识生产。则我们的知识消费能力是否限制了我们的生产能力?

——所谓国家的语言知识生产能力和消费能力,既包括基于本国语言的原创性知识的生产能力,也包括本国语言对于全球文明的消费吸纳能力。则我们今天的知识生产困境与对于全球文明的消费吸纳能力存在什么困境?

——所谓国家的语言知识生产能力和消费能力,既包含科学技术的知识生产和消费能力,也包括哲学文化艺术的知识生产和消费能力。则我们如何既不断促进科学技术的知识生产和消费能力,也不断促进哲学文化艺术的知识生产和消费能力?

……

(三)国家语言能力研究的方法设计

不同的问题需要不同的方法设计。根据国家语言能力的一系列问题,我们发现,国家语言能力研究方法设计的当务之急不是匆匆制定“国家语言能力指数体系”,而是根据最紧迫的重大问题,设计相应的解决方法。

例如,就“语种能力”而言:根据李宇明的分析,从当今世界语言格局看,中国应具有20/200 的语种能力:能够熟练掌握世界上最为重要的约20 种语言,以获取新知,更好地参与全球治理;并能够基本掌握约200 种世界上较为重要的语言。不过,由此也带来了一个问题:单纯依赖外语院系培养如此之多的小语种人才,一来缺乏足够的师资,二来培养的学生也存在出路问题。为解决这一问题,最好的办法一是在人口普查中增加“语种能力”的项目,中国人口如此之多,其中必定蕴藏着大量的非通用语人才;二是将中文国际教育与小语种人才储备有效地结合起来。

就语言制度能力而言,一个国家国语(官方语言)在全世界的通用程度直接决定了整个国家的语言能力。一个国家的语言是否能够在全世界通用,直接取决于这一语言的知识生产水平,或者说对全球文明发展的贡献度,其中包括原创性知识贡献度(产品数量与质量)和对全球思想成就的吸收度(原料与消费)。由此,我们需要考察,现有的互联网管理模式在何种意义上促进了或者阻碍了我们对于全球知识生产的参与。在大语言模型时代,互联网管理如何更加科学精准?

几个基本结论

1.语种能力是国家语言能力的基础。其中最重要的一是国家通用语言文字能力,二是国际通用语能力。对国际通用语的忽视几乎成为国内既有“国家语言能力”研究的共同缺陷。

2.语言制度治理能力是国家语言行政机构的重心。语言政策不但关乎个人的发展,也关乎社群的发展,关乎国家的发展,更关乎全人类的发展;而语言政策的制定,不但需要关注当下的社会政治经济生活“场景”,也需要看到远方值得学习借鉴的“风景”,更需要关注未来构建人类命运共同体的“愿景”。①胡范铸:《以景观为方法》,《文化艺术研究》 2023 年第1 期,第1—12 页。由此既要关注“国家通用语言文字”,也要关注国际通用语,还要关注本国民族语言和全球各民族语言;既要关注母语的传承,也要鼓励跨民族、跨方言的民族语言学习和方言学习;既要关注国际中文教育,也要关注海外华侨华人的祖语传承。缺乏国际通用语意识,缺乏语言的互相学习意识,缺乏母语、外语、祖语政策协调的意识是一个亟待解决的问题。

3.语言行为交流能力是国家践行政治意图的关键。政府既要“学会向公众说话”,也要“学会向世界说话”;既要“学会说话”,更要学会“听话”。没有倾听便没有对话,忽视“倾听”是目前国际话语研究最突出的问题。

4.语言生产能力是人类种群延续与发展的根本。必须明白,没有消费便没有生产,没有“知识的学习”便没有“知识的创造”。只有全面学习并拥有全人类的文明,才可能发展出比以往更辉煌的中华文明。当下学术界的“话语权”研究最大的问题就是忽视了“知识消费权”。国家语言能力建设的第一要务:建设一个真正的前所未有的学习型国家。