论营商法治环境评价的理路与指标体系

2023-12-11郭海蓝

摘 要:基于中国营商法治环境建设实践与未来走向的理性视角,结合营商环境评价与法治评价的跨学科研究方法,采用融合顶层设计、评价方法与标准、评价框架在内的体系性思路,兼顾形式法治与实质法治的双重需求,从宏观层面搭建涵盖营商法制环境、政企互动环境、司法能动环境和社会信用环境在内的营商法治环境评价框架,围绕共识化、可量化、可回溯和企业主体化的指标设计原则,构建营商法治环境评价指标体系模型,并对微观层面的指标择取逻辑作出阐释。

关键词: 营商环境评价;法治评价;营商法治环境评价;指标体系

中图分类号:D920.0;D922.1 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2023)06-0154-08

一、引 言

营商环境法治化建设已成为新时代完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展的内在要求。主动对接世界银行营商环境评价指标体系(下称“世行标准”),探讨契合中国营商法治环境评价需求的指标体系构建逻辑和进路,建立中国特色的营商法治环境评价指标体系是营造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境的应有之义。

学界关于营商法治环境评价的探讨主要涉及以下三个方面:

第一,营商法治环境评价标准局限性。谢红星指出,世行标准是以便利化为导向设计的,它偏重测算企业生存与经营的成本与效率,欠缺法治化与国际化的视野[1]。李颖轶认为,诸如“政治稳定性”“文化差异程度”等涉及投资评估的宏观指标未在世界银行《营商环境报告》中得到体现,世行标准只倾向于与营商者利益直接相关的指标的应用[2]。罗培新指出,世行标准没有评估市场规模、金融市场稳健性与深度、宏观经济状况、投资安全等因素[3]。针对中国营商环境评价体系,郑方辉等研究指出,2018年国家发改委构建的营商环境评价体系与世行标准一脉相承,评价指标上未体现“法治环境”的评估内容[4]。对此,2018年版中国营商环境评价指标体系在评价框架上借鉴世行标准秉持的“企业生命周期”理念,聚焦“企业生命周期”“城市投资吸引力”和“城市高质量发展水平”三个维度,在一定程度上提升了评价要素的完备性,但仍欠缺法治评价的专项内容,证明现有营商环境评价的实践关注尚未聚焦到营商环境法治化这一政策重心。

第二,营商法治环境评价方法论。孟涛从方法论角度梳理了定量评估、定性评估和建设评估三种方法在法治评价维度上的不同侧重,主张以定量评估指标反映法治的客观属性、以定性评估指标结合法治价值评判实践现象和以建设评估指标促进制度建设,进而为现代法治的综合评估提供工具[5]。易卫中通过实证研究方法指出,地方法治评价理念与标准的不统一促使地区间评价方法不调和、偏向量化或定性,法治评价体系存在评估主体单一、指标体系设计不准确以及体系结构内容存在缺陷等特点[6]。康兰平分析了法治实施评估、法治环境评估以及法治价值评估的内容目标与方法应用,提出在法治指标的实效性导向中应做到量化方法预设夯实、开放多元并建立结论诊断机制,通过一整套法治评价指标体系,结合定性与定量的综合性评估方法,将抽象的公平、公正等价值理念具象化、实证化[7]。另有学者分别从经济学和法学的视野对法治评价自我研究的封闭性问题进行了研究。前者往往将法治环境评价视为营商环境评价的子项,研究结论多为法治环境与金融发展、创业环境、投资效率等存在一定的指向性关系[8]。后者一方面关注法学基础理论与定量、定性等方法论之间的关系研究,另一方面侧重于比较视角的实证研究——以余杭法治指数、昆明法治指数、世界正义工程法治指数(the WJP Rule of Law Index,下称“WJP指数”)及其指标研究为代表,通过时间维度或种类维度比较“民主政治”“规范立法”“依法行政”“公正司法”“宣传教育”“公众评价”等指标与计算方法,总结法治评价的不同模式[9]。前述研究在目标层面均秉持着致力于对现有评价方法进行理性化改造的美好愿景,缺憾之处在于未能对营商环境评价与法治评价的有机融合作出正面回应,导致方法论层面的局限性。

第三,营商法治环境评价指标体系。杨涛构建的营商环境评价指标体系假设模型将“法律环境”作为营商环境评价的一级指标,下设“知识产权保护环境”与“司法保障环境”等二级指标[10]。朱健齐和陈怡忻认为,法与金融协同治理的路径选择较为典型,主张在营商环境评价中加入“法治政府建设”指标[9]。谢红星以定性分析方法初步構建了营商法治环境评价体系,设计了“法规政策制定环境”“依法行政环境”“司法环境”“信用环境”以及“社会环境”5个一级指标,并对二、三级指标进行了细化[1]。郑方辉等基于实证分析与定量研究方法,从“营商法制环境”“执法环境”“司法环境”和“守法环境”四个层面构建一级指标,兼顾主客观评价视角分配二、三级指标权重[4]。易海辉通过营商法治环境指数概念模型指出,营商法治环境评价必须兼顾共识性与地域性,指标设计应具有中立性,并突出营商环境与法治量化共同的价值理念[11]。相较学术研究而言,营商环境评价实践中普遍存在法治评价指标弱置的窘境,基于法治难以量化以及法治环境评价服务于企业生命周期内营商者获得公共服务的质量与经营效率的改善等功利性因素,一个覆盖立法、执法、司法和守法等法治运行全过程的营商法治环境评价综合性维度暂未形成。

已有文献为本文研究提供了良好基础。鉴于此,基于营商环境评价与法治评价相结合的视角,讨论营商法治环境评价的理路与指标体系的规范建构,初步证成一个兼具理论依据与可操作性的营商法治环境评价指标体系,对于检验营商法治环境建设成效、推进法治化营商环境建设具有积极意义。

二、营商法治环境评价的体系性思路

“互动的本质不在其自身,而在于将其围绕起来的结构”[12]。从管理学角度而言,营商法治环境评价是营商环境评价与法治评价二者协同治理的结构化产物。但现有研究成果反映出二者存在各行其是,彼此间欠缺应有观照与呼应的困境。以协同化、结构化的体系性思路实现二者间的有机融合,为营商法治环境评价方法和指标设计提供理论支撑,是有效破解前述困境的可行路径。作为治理主体的评价者首先需要厘清这一结构化产物的核心要素,即目标整合、功能耦合、内容配置、信息交流等要素的互动方式。据此,营商法治环境评价体系构建须围绕顶层设计(目标)、评价方法与标准(信息)、评价框架(功能和内容)三个层面展开。

(一)顶层设计:法治概念的具象化与共识化

法治是事关社会制度体系与国家结构状态的顶层设计[13]。学界对于法治概念的理解存在不同视角,法治在不同语境中的展开方式也存在较大争议,论者对“法治国家”“法治政府”与“法治社会”三组概念的差异化解读即为实例[14]。有学者认为,法治形式与实质的双面属性决定了法治的实质无法量化,故法治评估中的法治仅指代形式法治[15]。也有学者认为,法治概念过于抽象,评价与量化法治是一种无效化的操作[16]。较为理性的观点则兼采综合性视角,认为法治虽因其抽象性而难以度量,但通过增强指标设计的深度与前瞻性、结合定性与定量的方法可以做到尽可能接近真实地描述法治。实践中,余杭法治指数、昆明法治指数等法治评价体系的实例已经证明了量化法治的可行性,并为量化与估算法治提供了经验样本。在前述法治评价体系实施过程中,对于难以量化的抽象性主观指标,往往只能通过问卷调查的形式来研究人群倾向,余杭法治指数调查组通过问卷调查方式分析人民群众法治满意度,并为此设计了诸如“人民群众的社会法治意识程度”等主观指标即为实例①。鉴于概念的抽象性特征会直接影响受访群体的主观价值判断,如果受访群体本身对高度抽象化的法治概念存在理解上的个体化偏差,那么调查结果乃至法治评价结论的精确性将大打折扣。因此,将抽象概念通过理性方法加以具象化改造,强化指标设计与问卷描述的可感知性,便于受访者凭借日常经验与朴素情感更为直观地获取信息并作出切合实际的信息反馈是提升法治量化和估算结果精确性的重要前提。例如,有学者认为WJP指数中抽象性的“政府及其官员均受法律约束”指标可以具象化改造为“政府及其官员的权力通过宪法或其他基本法加以界定和限制”,并将这种抽象理念具象化的过程概括为“从名义概念到操作概念再到变量”的过程[17],这一过程同样致力于避免法治评价过程中的文义模糊缺陷,以期望达成指标理解上的精准反馈,使指标变量更加科学可控。

法治概念的具象化改造有助于提升受访群体对概念理解的共识化程度,二者共同构成实现法治定量研究的重要先决条件。据此,在营商法治环境评价语境下,需要准确把握和阐释“法治化营商环境”的概念内涵并通过指标设计过程中的分解和细化对其完成具象化改造,分割设计出排列有序、互不干扰、便于理解的指标因子,以强化指标语义的普适性,确保共识化目标的顺利达成。实践中,《优化营商环境条例》等政策法规文件尚未对法治化营商环境的概念意涵作出系统阐释,理论研究对其内涵和外延也未达成共识。“营商环境”一词来源于国际金融公司(International Finance Corporation)开展的“Doing Business”项目调查,今日学界对其概念理解争议较小。关键问题仍在于对“法治化”概念的解读缺乏共识。法治概念抽象化的“普罗透斯之脸”使得个体理解差异难以消弭,长此以往,对中国法治建设的普遍性问题,难免存在以个案失允影射整体法治的偏颇性评价风险[18]。从前述余杭法治指数、昆明法治指数的评价实践来看,基于人力调研成本高、营商数据取证难以及政策环境迁移性强等限制因素,评价的数据来源高度依赖专家评价和公众满意度调查等主观评价方法,由此导致受访群体的专业背景和知识储备差异将更为明显地左右评价结果。专家型受访对象对于法治概念的理解可能趋于精确并易于达成共识,但缺乏专业知识储备的普通公众则往往难以准确把握法治概念导致评价结果失真。这一现实情况更加凸显在顶层设计上对法治概念进行具象化与共识化改造的重要性。综上,营商法治环境评价指标体系建设面临的首要问题即通过对抽象概念的具象化改造,弥补法治概念的形而上缺陷;而共识化则影响着评价指标设计的价值标准,每一个指标与问题的确定均应以追求受访群体的理解共识为基础完成择取。

(二)评价方法与标准:质性与量化并重、兼顾法治的形式与实质

营商法治环境的评价方法旨在解决借助何种方式来衡量营商法治环境质量的问题。就实践中常用的定性(质性)与定量(量化)评价方法而言,单采任何一种评价方法均存在失之偏颇的先天性不足。定性方法本身带有浓厚的经验与价值判断色彩,难以确保切实尊重法治规律并反映客观现实。而以定量方法量化指标所得到的权重分配与评价数值,也面临无法经验化、通识化进而真正融入法治实践的困境。因此,有学者认为法治评价这种“伪精确”的评价方法难以成为促进法治意识与法治实践的依据,更难以转化为推动法治改革的动力[19]。然而法治评价仍要继续,营商环境优化也始终在路上。目前来看,弥补评价方法缺陷的最优解在于兼采两种方法的优点开展综合评价。由于法治本身拥有形式法治与实质法治两种面貌,且二者往往难以在同一地区、同一领域同时显现。多数情况下,一个地区可能在法律规范的完备程度上难以挑剔,但法律规范的实施状态与治理效果却千疮百孔,即形式大于实质,反之亦然。从形式法治与实质法治的内在特征出发,兼采定性与定量方法对营商法治环境开展综合评价将有助于消解单采其一带来的固有缺陷:针对易于觀测的形式要件以定量评价为主,针对难以界定的实质要件则定性与定量评价并重。具言之,在客观指标上,需注重“率”的数据搜集工作,尽量选择诸如营商法制数量、商事案件占比、商事案件审判执行状况、每万人律师比等由公共机构发布的、权威性与客观性强的指标;在主观指标上,以访谈、问卷等方式开展群众、企业满意度调查,并通过专家评价验证质性。此外,在指标体系设计思路上应当注重综合评价方法的运用,尽量选取便于通过质性和量化两种途径综合检验的指标,使评价结论具备回溯诊断的空间。

营商法治环境的评价标准旨在解决依靠什么尺度来衡量营商法治环境质量的问题。评价标准的确定需要同时在指数上确保评价指标体系的质性和量化效果,并在内容上兼顾法治评价对主观价值判断和客观公平正义的内在要求。习近平总书记在中央财经领导小组第十六次会议上强调,要营造稳定公平透明、可预期的营商环境[20]。从政策角度理解,稳定公平透明和可预期即为衡量营商环境质量、构建营商环境评价体系的尺度。从法治评价的标准来看,法治的形式要件与实质要件均应被纳入重点考虑范畴。形式法治评价体现为法律公布是否符合形式民主要求、法律是否具有明确性、法律解释是否客观、依法行政是否具有制度保障、法律监督是否完备等表象标准,实质法治评价则体现为法的道德性、司法的能动性、公众法治意识与法律信仰、公平正义、自由民主等内在标准,二者共同体现法律至上、权力制约、程序正当、民主平等、道德正义等法治价值基准[21]。从对照视角来看,公平正义的法治环境与可预期的营商环境在价值理念上一脉相承——市场自由、交易公开透明、商事程序正当、产权保护、司法公平正义等理念既是实质法治的内涵,也是营商环境优化所预期的目标。同时,法治是社会主体的法治,可预期是社会主体对营商环境的预期,社会主体是法治化营商环境的重要利益相关群体,自然便是衡量营商环境法治化的尺度[22]。故营商法治环境的评价标准应当选择以社会主体,尤其是企业等市场主体的视角出发,全面衡量形式法治下营商法制的完备与稳定,实质法治下商事执法与司法的公平、效率与透明,以及社会交易制度环境与信用环境的自由与安全,从而客观反映营商法治环境的建设水平。

(三)评价框架:动静结合的四重维度

营商法治环境的评价框架搭建需秉持公平、正义、可量化和可观化等法治评价理念,结合营商环境法治化语境下对形式法治与实质法治的双重评价需求,可从动态制度运行环境与静态制度供给环境并重的如下四重维度搭建营商法治环境的评价框架。

第一,营商法制环境评价。新古典经济学认为,健全的法律制度是维护和推进交易的唯一必要条件[23]。 即使在现代经济社会发展不断推动市场交易手段多元化的背景下,法律制度的“稳(稳定)”“健(健全)”性仍系营商者维持心理预期与获得制度救济的必要条件。因此,营商法治环境评价框架的首要维度应当围绕法律制度环境展开,并在下级指标的设计过程中针对营商法律制度的稳健性进行逐步分解。“稳”重在通过梳理法律法规和政策文件的立、改、废情况,衡量营商法制环境是否持久稳定有效而非朝令夕改;“健”重在通过考察营商者普遍呼吁的制度供给需求是否得到及时响应和满足,衡量营商法制环境是否健全完善。此外,鉴于法律一经制定即面临僵化,但其所调整的社会关系并非静止不动[24]。故稳健性亦指向对营商法制体系的弹性调整空间开展评价,考察其在面临诸如经济危机、市场动荡、企业并购破产、重大集团诉讼等突发状况下是否具备迅速调适以回应市场规则供给需求的张力。

第二,政企互动环境评价。政府与企业的正向伦理互动为社会信用环境的重建指明了方向,即以道德为支撑、以产权为基础、以法律为保障[25]。营商环境优化与信用环境重建具有目的与方法上的连贯性,营商环境优化同样有赖于政企间的正向互动。政府供给与企业需求是营商环境优化中的两大核心导向[26],政企双方是营商环境优化的原动力主体,政企互动的法治化程度理应被纳入营商法治环境的评价范畴。实践中,致力于评估法治政府建设成效的法治评价习惯以“依法行政环境”指标来衡量政府依法行政水平,大多固守政府本位视角,围绕审批程序繁简、信息公开透明和行政执法水平等角度设计下级指标。而营商法治环境评价则应突出企业本位视角,从企业全生命周期内不同阶段的政府服务需求出发,开展政企互动环境项下的指标设计工作,重点围绕开办企业、办理经营许可、获取資源型(水力、电力、土地)服务、税费缴纳、项目保障、办理破产等企业端需求以及政府面对企业需求时在法定职能履行、企业权益保护、市场监管和信息服务等方面的法治回应实效进行评价,以此衡量政企互动环境的法治水平。

第三,司法能动环境评价。司法系统的法律适用水平以及司法结果的公正性,直接决定了人们对司法系统的信任程度,进而影响到市场运行效率与经济发展[27]。同时,大量实证研究证明司法能动对于企业创新、分工和经营效率提升具有显著影响[28]。故多数既有法治评价体系均围绕司法环境开展了指标设计。如余杭法治指数围绕“司法公正权威”指标开展群众调查,并注重对“上、抗诉案件率”“再审案件率”“二审改判率”等“率”的数据搜集,以综合评价司法环境的公平正义程度。昆明法治指数围绕“公正司法”二级指标设计了“审判公正与效率水平”“检控效率水平”等三级指标。WJP指数则选择了诸如“司法系统”“司法制度”“律师或代理人”“替代性纠纷解决机制”等更为宽泛的司法环境指标开展调查。在营商法治环境评价中,司法能动环境的检验应当同时覆盖企业经营和司法运作的全生命周期,针对涉企商事案件,从司法立案、审判、执行、监督到法律服务和可替代纠纷解决机制的供给水平等角度提供全方位的评价标准,并注重指标的“率”化改造,从而提升评价结论的量化性和可观性。

第四,社会信用环境评价。社会信用环境是营商法治环境的有机组成部分,推动社会信用体系建设是完善社会主义市场经济体制、加强和创新社会治理的重要手段。社会信用体系的法治健全程度对于强化企业入驻信心和提升企业市场风险规避能力具有重要意义。在世界银行《营商环境报告》中,诸如“获得信贷”“执行合同”“办理破产”等指标均涉及对社会信用体系建设水平的检验。国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》亦要求构建守信联合激励和失信联合惩戒协同机制,形成多主体联动的共治格局,围绕信用触发反馈、信用公示、信用共享与使用、红黑名单、信用修复、主体权益保护等方面共同推动社会信用环境建设。在多主体联动的共治理念下,社会信用环境评价的对象应当涵盖企业、政府与行业组织、征信机构等第三方,区分商务信用、政务信用和公共信用等不同场域设计下级指标,着重评价各项信用机制的制度化水平与实施状况,以全面衡量社会信用环境的法治建设成效。

三、营商法治环境评价指标体系的构建与阐释

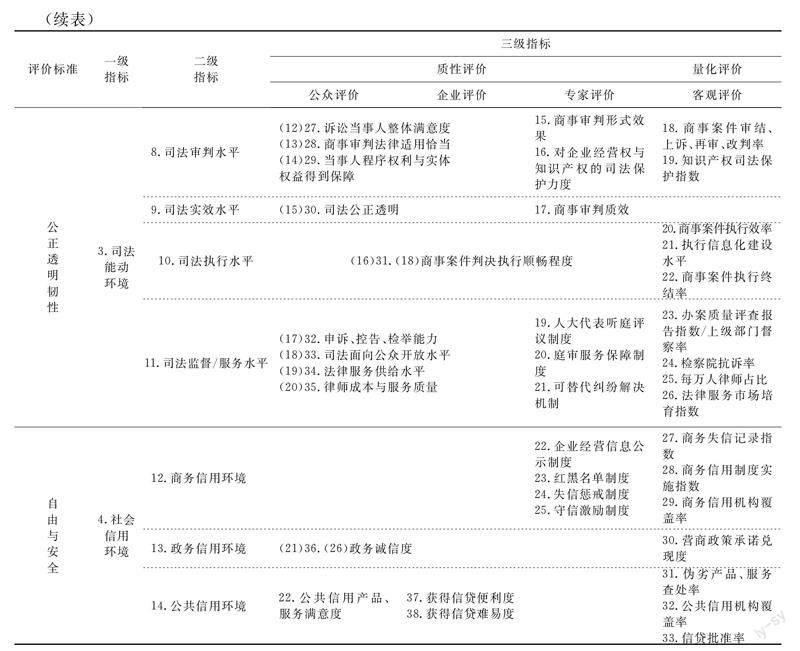

以动静结合的四重维度构建的营商法治环境评价框架,从宏观层面塑造了营商法治环境评价指标体系的“骨骼”,即一级指标。下级指标的选取则较为微观,需以一定的指标设计原则为指引具体展开。从质性与量化并重、形式法治与实质法治兼顾的评价需求出发,将营商法治环境评价的指标设计原则归纳为共识化、可量化、可回溯和企业主体化四个方面。依循前述体系性思路,借鉴已有营商环境评价和法治评价指标体系建设经验,尝试构建如表1所示的营商法治环境评价指标体系,并将微观层面的构建思路阐释如下。

(一)共识化原则

对各指标在语义概念上完成具象化改造、达成共识、排列有序且互不重叠、矛盾。在营商法治环境评价指标设计过程中,法治概念的抽象化难题需借助指标设计的具象化与共识化改造寻求破解,并强调指标语义的贴切性与直观性,从而便利评价主体与抽样人群共同寻求对指标内容的普适理解。共识化原则的贯彻体现在两个角度:一是理论的共识化。例如,考虑到法制环境的二阶性(静态存在与动态实施并存)特点以及法治评价对形式法治与实质法治分别评价的惯例,指标体系采用了从静态层面考察法制环境的形式与实效和从动态层面考察法制环境的稳健性的综合评价方式,进而在“营商法制环境”项下设置了涉企法律法规(政策)“形式性”“稳健性”“实效性”3个二级指标。二是政策的共识化。例如,“政企互动环境”项下的二级指标设计基于政策共识与政策还原的考虑,结合《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》相关部署,围绕“健全行政执法工作体系”与“全面推进严格规范公正文明执法”要求设置“行政执法水平”二级指标,围绕“分级分类推进行政审批制度改革”要求设置“商事审批水平”二级指标,围绕“全面实行政府权责清单制度”与“增强公众参与实效”要求设置“政务与信息公开水平”“企业权益保障水平”二级指标。

(二)可量化原则

优先选取可量化的客观指标,并对确有必要保留的主观指标逐步实现量化改造。在营商法治环境评价指标设计过程中,若主观指标占比过高,则将面临因其经验主义色彩和不可控的个体化差异而挑战评价结果精确性的风险。评价指标数据来源的便易性与准确性决定了评价指标的可量化程度,评价指标的可量化程度则进一步决定了整个评价体系的科学性。量化评价指标的设计重点在于考量指标所需数据的可得性和权威性。指标体系中客观指标所需的营商法治数据可以通过官方信息搜取与问卷调研两种方式获取。第一,官方信息搜取。例如,指标体系在“政企互动环境”项下设置的“依法行政绩效考评”“涉企重大执法决定公开数据统计”“公务员职务犯罪率”“平均审批耗时”“政府网站绩效考评结果”等三级指标所需的基础数据大多可以通过政府网站以及第三方公共平台检索获得,数据来源的公共性有助于提升评价结果的权威性。第二,问卷调研。例如,指标体系在“商事审批水平”项下设置的“开办企业便利度”等三级指标所需的基础数据难以通过官方数据统计展现,故需评价者利用问卷和访谈等实地调研方式加以获取。

(三)可回溯原则

指标设计应当实现可回访、可诊断,无论主客观评价,均需建立一种可供回溯验证结果的评价机制,对同一指标的评价反馈结果追求以主客观评价两种方式实现交互检验论证,从而降低因评价对象的主观认知差异而对评价结果精确性造成的负面影响。尤其在主观评价场合,不同个体针对同一指标作出的不同回应需要借助各个主观评价结果之间的交互验证进行诊断,再利用客观评价结果对主观评价结果进行对照检视,进而实现评价结论整体可回溯。对此,指标体系一方面采用了公众评价、企业评价与专家评价相结合,检验同一指标评价结果准确度的交互验证方式。例如,指标体系在“涉企法律法规(政策)形式性”项下不仅设置了由公众、企业分别参评的“立法听证”“内容完备”等三级指标,对立法程序的正当性和法律制度的完备性进行主观评价,同时引入了專家评价方式,根据专家对“内容科学”“体系合理”“制定程序正当”等三级指标的评价结果,与前者的主观评价结果质性实现交互验证。另一方面采用了以客观指标验证主观指标的交互验证方式。例如,指标体系在“商务信用环境”项下设置了由专家参评的“企业经营信息公示制度”“红黑名单制度”等三级指标,对社会信用机制的建设与实施状况进行主观评价,同时对应设置了“商务失信记录指数”“商务信用制度实施指数”等可量化的三级指标,以客观量化的数据对照检验专家主观评价结果的准确性。

(四)企业主体化原则

基于企业本位主体视角,指标选取需覆盖企业全生命周期内的法治环境供给需求。指标体系的设计依据企业生命周期理论,重点考察营商法治环境对企业营商需求的回应程度和保障力度,据此围绕企业评价设置了38个主观指标与33个客观指标,以求全面反映企业主体视角下的营商法治环境建设成效。例如,在“涉企法律法规(政策)稳健性”项下设置了“企业合规成本低”“法制实施成本低”等三级指标,即从优化企业降本增效的制度环境出发评价营商法制环境。又如,在“政企互动环境”项下围绕企业生产经营,设置了“公务员廉洁度”“纳税便利”“收费规范”“执法公正”等三级指标,力求以企业感知为基础,凸显企业在营商法治环境评价中的主体地位。再如,“司法执行水平”项下的指标设计充分考虑到涉企商事案件法律关系复杂、利益牵扯广泛、执行金额较大、执行标的分散等特征,企业作为债权人在司法执行环节往往遭遇执行难和执行不能的困境,故针对性地设置了“商事案件执行效率”“商事案件执行终结率”等三级指标,以客观衡量司法执行制度建设实效。

四、结 语

营商法治环境评价指标体系的构建是涉及一整套要素调动的系统性工程。基于中国营商法治环境建设实践与未来走向的理性视角,结合营商环境评价与法治评价的跨学科研究方法,采用融合顶层设计、评价方法与标准、评价框架在内的体系性思路,兼顾形式法治与实质法治的双重需求,从宏观层面搭建涵盖营商法制环境、政企互动环境、司法能动环境和社会信用环境在内的营商法治环境评价框架,围绕共识化、可量化、可回溯和企业主体化的指标设计原则,构建营商法治环境评价指标体系模型,并对微观层面的指标择取逻辑作出阐释。在实操性方面,尚没有设计分数权重、指标选择依赖主观逻辑、外部问题研究不足以及缺少实证检验,优劣之处尚需进一步结合实践加以验证。

注释:

① 余杭法治指数评价体系通过设计人民群众法治满意度调查问卷来衡量不易量化的软性指标,包括“人民群众对政府行政工作的认同度”“人民群众对司法工作的满意度”“人民群众的社会法治意识程度”等九项内容。虽然本着客观中立、扩大调查面的问卷派发原则,但得到的问卷结果仍具有明显的主观性倾向。尤其表现在“社会法治意识程度”一项得出了远超其他项的86.8分的高分上,这进而说明调查对象对于法治概念作出了无意识的调优性价值判断。例如,多数调查对象认为法治意识以不违法为界限,部分调查对象偏向认为法治意识以不犯罪为界限,也有部分调查对象通过维权意识来审视自身法治意识。前述现象说明对于法治概念的理解偏差会产生法治评价量化难的问题。

参考文献:

[1] 谢红星.法治化营商环境的证成、评价与进路——从理论逻辑到制度展开[J].学习与实践,2019(11):36-46.

[2] 李颖轶.中国营商环境评估的进路策略与价值选择——以法国应对世行《营商环境报告》为例[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2020,52(01):187-195,200.

[3] 罗培新.世界银行营商环境评估:方法·规则·案例[M].南京:译林出版社,2020:11.

[4] 郑方辉,王正,魏红征.营商法治环境指数:评价体系与广东实证[J].广东社会科学,2019(5):214-223,256.

[5] 孟涛.论法治评估的三种类型——法治评估的一个比较视角[J].法学家,2015(03):16-31,176.

[6] 易卫中.地方法治建设评价体系实证分析——以余杭、昆明两地为例[J].政治与法律,2015(5):26-32.

[7] 康兰平.中国法治评估量化方法研究的龃龉与磨合[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2019(1):93-102.

[8] 万良勇.法治环境与企业投资效率——基于中国上市公司的实证研究[J].金融研究,2013(12):154-166.

[9] 朱健齐,陈怡忻.我国营商环境评估量化研究——从以世界银行营商环境指标为主的国际指标谈起[J].经济视角,2019(3):53-61.

[10]杨涛.营商环境评价指标体系构建研究——基于鲁苏浙粤四省的比较分析[J].商业经济研究,2015(13):28-31.

[11]易海辉.粤港澳大湾区内地城市群营商法治指数建构:动因、价值及路径[J].法治社会,2018(2):50-61.

[12]Bourdieu P.The field of cultural production: essays on art and literature[M].New York:Columbia University Press,1993: 805-853.

[13]李德顺.关注法治中国的顶层设计[J].中国政法大学学报,2014(2):7-9.

[14]姜明安.论法治国家、法治政府、法治社会建设的相互关系[J].法学杂志,2013,34(6):1-8.

[15]Albers P.How to measure the rule of law: a comparison of three studies[R].Not published.

[16]於兴中.“法治”是否仍然可以作为一个有效的分析概念?[J].人大法律评论,2014(2):3-16.

[17]刘凯,白立士.“法治评价”量化研究的方法论基础[J].华南师范大学学报(社会科学版),2016(2):131-136.

[18]张德淼.法治评估的实践反思与理论建构——以中国法治评估指标体系的本土化建设为进路[J].法学评论,2016,34(1):125-132.

[19]伍德志.论法治评估的“伪精确”[J].法律科学(西北政法大学学报),2020,38(1):3-15.

[20]习近平.营造稳定公平透明的营商环境[J].政策,2017(8):77.

[21]张德淼,李朝.中国法治评估指标体系的生成与演进逻辑——从法治概念到评测指标的过程性解释[J].理论与改革,2015(2):126-133.

[22]娄成武,张国勇.治理视阈下的营商环境:内在逻辑与构建思路[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2018,46(2):59-65,177.

[23]张维迎.法律制度的信誉基础[J].经济研究,2002(1):3-13,92-93.

[24]张本才.未来法学论纲[J].法学,2019(7):3-17.

[25]欧阳润平.政企关系与伦理互动[J].湖南师范大学社会科学学报,2004(4):33-36.

[26]刘刚,梁晗.外部性视角下营商环境的优化——基于企业需求导向的研究[J].中国行政管理,2019(11):52-59.

[27]谢海定.中国法治经济建设的逻辑[J].法学研究,2017,39(6):21-40.

[28]楊进,张攀.地区法治环境与企业绩效——基于中国营商环境调查数据的实证研究[J].山西财经大学学报,2018,40(9):1-17.

(责任编辑:钟 瑶)

On the Logic and Index System of Evaluation

of the Legal Environment for Doing Business

GUO Hailan

(School of Administrative Law,Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120,China)

Abstract:Based on the rational perspective of the construction practice and future direction of the legal environment for business in China, combined with interdisciplinary research methods of business environment evaluation and legal evaluation, a systematic approach integrating top-level design, evaluation methods and standards, and evaluation framework is adopted, taking into account the dual needs of formal rule of law and substantive rule of law. From a macro level, a covering business legal environment, government enterprise interaction environment, and the evaluation framework for the legal environment of business, including the judicial active environment and social credit environment, revolves around the principles of consensus, quantification, traceability, and enterprise subjectivity in indicator design, constructs an evaluation indicator system model for the legal environment of business, and explains the logic of indicator selection at the micro level.

Key words:evaluation of business environment; rule of law evaluation; environmental assessment of business rule of law; index system

收稿日期: 2023-07-23

基金项目:重庆市技术预见与制度创新项目(cstc2019jsyj-zdxwtBX0005)

作者简介: 郭海蓝(1993—),男,重庆永川人,博士,西南政法大学行政法学院讲师,研究方向:行政法、经济法。