数字技术创新背景下的员工转型:整合框架与研究展望

2023-12-09党红艳李云鹏

党红艳,李云鹏

(1.首都经济贸易大学 工商管理学院,北京 100070;2.中共晋中市委党校,山西 晋中 030600)

0 引言

大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等数字技术在工作场所的广泛应用正从根本上改变工作环境、方式和内容。依托数字技术的可编辑性、可扩展性、开放性和关联性特征,虚拟空间的营造使远程工作者更具有在场感,人机协同成为新的生产方式,数据获取和分析成为重要工作内容。工作场所的这些变化促使员工提升技能,以适应不断变化的工作要求。此外,虚拟工作场所、远程办公、对员工持续可用性的期待可能损害员工福祉和健康。员工在工作中面临一系列转型压力,面对数字化与业务深度结合带来的巨大变化,员工不敢转、不愿转、不善转等方面的问题逐渐突显。与此同时,企业加大设备、软件和资金投入,但数字化转型效果却不理想,原因在于设备、软件使用者即员工与数字化工作之间未能达到有效融合。因此,研究数字技术创新背景下员工转型对于解决员工在转型中面临的问题,加快推进企业数字化转型,进而释放技术创新的长波效应具有重要价值。

目前,有关数字化转型的研究主要集中在业务和战略层面,对组织中员工相关因素的整合程度不高(Trenerry,2021)。有关员工数字化转型(The digital transformation of employees,DTE)的研究覆盖制造业、媒体和图书馆、营销、金融服务、公共服务、医疗保健等领域;研究情境集中在利用数字技术获得信息、加强沟通、实现协作、在线创作和解决问题等方面;研究视角分别从个体角度和从组织角度分析员工数字化转型;研究内容从最初关注技术传播和采纳发展到关注员工心理特征、转型体验,以及对组织和个人的多维度影响等。有学者提出员工数字化转型概念(张樨樨,2023),但并未对其概念内涵作出系统诠释。关于员工数字化转型影响因素和作用结果的研究呈现碎片化特征,缺乏综合性分析框架。鉴于此,本文基于数字技术创新与员工转型,提出“员工数字化转型”这一议题,阐述员工数字化转型的核心内涵,采用以人为中心的数字化观点对相关文献进行剖析,发现并归纳研究趋势,整合理论分析框架。

1 员工数字化转型概念内涵

1.1 人的数字化发展

早在20世纪,关于“赛博空间”和“人的数字化生存”的探讨即已开始(Gray,1995;Negroponte,1995)。21世纪初,“人的数字化发展”在国内也有相关哲学层面的讨论(肖峰,2004)。随着数字和通信技术的发展,信息化、数字化和智慧化程度不断加深,为人的数字化发展奠定了基础。人的数字化发展是指将人进行符号化、工具化改造,使人获得超脱现实世界限制的能力[1]。相较于组织将数据在线化、虚拟化,人成为符号、数据、信息在虚拟空间流动让人更有压力。基于各种传感器、大数据捕获技术,人的躯体、行为、喜好、需求等信息被采集转变成数字信号、数据信息,通过人工智能、机器学习等技术分析后呈现在各种终端设备,形成符号化、数字化的人。例如,在医疗、体育等领域,利用数字技术模拟真实的人体器官和肌肉。

随着相关技术的发展,人的数字化发展会经历不同阶段。利用数字技术增强人的认知能力和自由度(肖峰,2004),把数字技术作为工具是人的数字化发展初级阶段。人与技术相互交融,不存在明显界限,达到数字孪生是人的数字化发展高级阶段。本文仅限于将工作场所作为主要研究场景,将员工作为研究主体,旨在探究与工作相关的数字化实践。

1.2 员工数字化转型

员工数字化转型是人的数字化发展在工作场所的具体体现,员工通过数字化转型实现数字化发展。通过文献梳理发现,数字化转型常用的概念是Matt等(2015)提出的企业数字化转型概念,学界对于员工的数字化转型尚未有明确界定。Vial[2]将数字化转型定义为通过整合信息、计算、沟通和连接技术,触发实体属性重大变化并改进实体的过程。他强调数字化转型应包括“更广泛的个人、组织和社会背景”,其定义应明确阐述分析单位、转型范围、转型过程和预期结果。数字化转型涉及的实体既包含组织实体,也包含个人实体。因此,在组织框架下,员工通过整合信息、计算、沟通和连接技术触发个体属性重大变化并改进个人能力的过程即员工数字化转型。员工数字化转型概念包含4层内在逻辑关系:第一层逻辑关系为员工数字化转型是一个过程,表明员工数字化转型的动态属性;第二层逻辑关系为员工数字化转型是个体属性重大变化并改进个人能力的过程,说明员工数字化转型造成的结果不是一般的而是重大改变,并且能够提升员工工作能力;第三层逻辑关系为员工数字化转型是信息、计算、沟通和连接技术触发个体属性重大变化,表明科技创新为员工数字化转型提供技术条件;第四层逻辑关系为员工数字化转型的行为主体是员工,外部环境只有作用于员工才能实现员工数字化转型。

对员工数字化转型概念内涵的理解包含两个核心要素:一是数字技术是必要条件而非充分条件。数字技术和设施设备为员工数字化转型提供支撑,但员工对数字技术的采纳并不等同于员工数字化转型。相较于技术采纳,员工数字化转型过程更强调员工借助已经搭建好的数字技术或平台高效地完成工作。员工数字化转型的关键是员工具有利用数字化技术的数字化思维,并从推进技术采用转向考虑数字化工作环境中的社会系统,关注员工价值和身份的重新定义,以及员工数字化转型对组织产品和服务、业务流程、组织边界、商业模式、合作模式等方面的溢出效应。二是员工数字化转型的结果是员工属性发生重大变化。这种属性变化从根本上体现为员工从真实个体转变成为符号化、虚拟化的人,从现实存在转变为虚拟世界的数字存在。这种数字存在方式有利于员工提升工作能力,通过提供在线服务、数字产品突破时空限制。

因此,员工数字化转型的概念既强调转型依赖于信息和技术,又强调触发员工属性重大变化并提升员工个人能力。员工数字化转型不仅意味着工作活动中使用数字工具,而且可以提升个人能力、改变工作活动和流程的本质(Selimovi′c,2021)。员工数字化转型不只是人与技术的互动,而是以工作目标为导向,提高员工数字化思维、工作能力,促进组织数字化转型,最终影响组织整体发展。在数字技术不断创新的背景下,员工数字化转型也在悄然发生。系统梳理领域内文献,科学把握这一转型过程,有助于员工和组织应对数字技术带来的重大变革。

2 文献概况与研究情境

2.1 文献概况

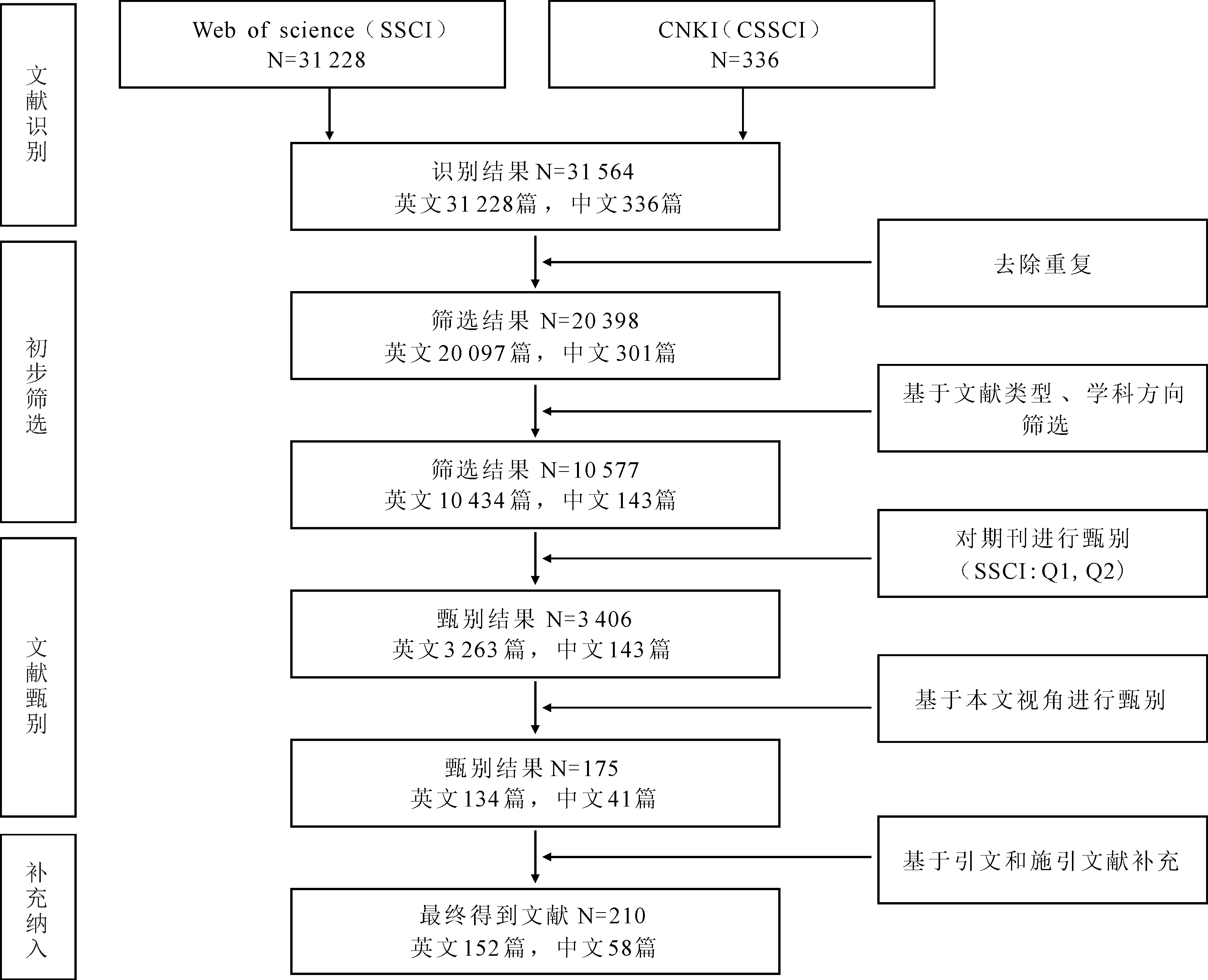

为了系统梳理有关员工数字化转型的文献,本文采用系统性综述和可视化文献分析相结合的方法,在Web of Science和中国知网数据库检索相关文献,要求在主题、标题、摘要或关键词中含有与员工数字化转型相关的“digital”(或二级词汇“bigdata,artificial intelligence,cloud computing,blockchain,Internet platform”)和与员工相关的“employees,workers,practitioners,workforce,digital gigs,digital laborers,staff”词组组成的英文关键词以及相应的中文关键词,例如“digital employees”(李明洋,2022;李树,2022)。同时,筛选研究领域为管理、商业、信息系统、心理学、社会学等方面的文献。数字化转型实践于21世纪逐渐开展,因此,本文研究的文献时间跨度为2002—2022年。截至2022年底,检索到外文文献10 434篇、中文文献143篇。通过阅读题目、摘要、关键词、研究结论等,剔除与员工数字化转型关联性不强的文献,最终选出134篇英文文献和41篇中文文献。通过追溯文献引文和施引文,补充符合条件的中英文文献35篇,最后,获得152篇英文和58篇中文文献作为分析对象。文献筛选流程如图1所示。

21世纪以来,数字技术的快速发展和广泛应用促使大量从业者主动或被动改变原有生产模式或服务模式。与员工数字化转型相关的英文文献首次出现在2002年,之后缓慢增多,自2018年开始增速明显加快。但国内对这一领域的研究保持较低的增长态势,发文数量远低于国外。

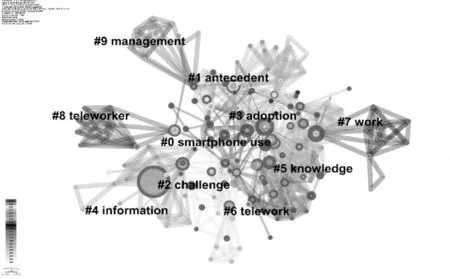

借助Citespace 软件绘制知识图谱,可视化呈现关键词和突显词。由于中文文献占比较低,因而本文只对英文文献进行知识图谱分析。同时,阅读全部中文文献发现,其研究内容并没有超出英文文献知识图谱分析的范畴。在关键词共现知识图谱中(见图2),根据频次由高到低排序,前十位关键词依次是:智能手机使用、前因、挑战、采纳、信息、知识、远程工作、工作、远程工作者、管理。可见,员工数字化转型研究主要围绕转型影响因素、面临的挑战和数字工作场景开展。信息和知识是关注的焦点,工具和技术的使用以及远程工作是主要研究场景。

图1 文献筛选流程Fig.1 Literature screening process

图2 员工数字化转型英文文献关键词共线知识图谱Fig.2 Keyword collinear knowledge map in English literature on digital transformation of employees

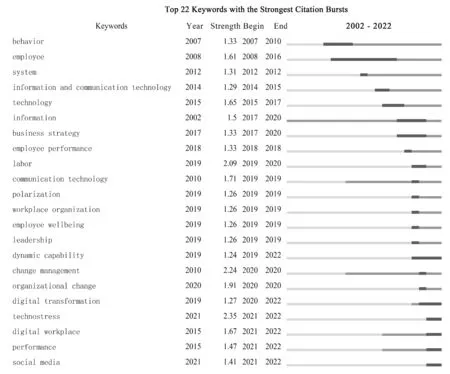

根据关键词时间线图谱(见图3)追溯源文献发现,对于员工数字化转型研究内容,早期较关注员工与信息通信技术的互动行为,后期更关注员工数字化转型与组织商业战略、管理变革、动态能力等方面的关系。员工数字化转型作用结果中的绩效问题一直都是研究的重要内容,但研究维度逐渐从单一的绩效维度扩展到更多维度,如员工幸福感、技术压力等方面。研究视角则以个体、组织等多角度取代单一的个体角度。其中,组织中的领导者对转型至关重要,领导者可以通过管理和分配工作场所资源改变员工工作条件,从而影响员工数字化转型。此外,研究内容还涉及社交媒体、信息、技术在工作场所的应用。

图3 员工数字化转型英文文献突显词知识图谱Fig.3 Knowledge map of keywords with the strongest citation bursts in Englih literature on digital transformation of employees

2.2 研究情境

虽然对文献的知识图谱分析显示数字化工作场所是员工数字化转型研究最集中的情境,但数字技术的丰富性决定了数字化工作场景必然是多样的。通过对210篇文献进行分类整理,并结合上述可视化分析结果发现,员工数字化转型研究包含三类情境:社交媒体运用、远程办公、信息和大数据使用。这三类研究情境反映数字技术创新对工作沟通方式、工作方法、工作内容带来的显著变革。

(1)社交媒体运用:社交媒体和社交型工作平台的运用改变了员工建立关系、获得信息和知识的渠道。对于这一情境的研究侧重于行为结果,如对绩效、知识共享、工作满意度[3]、组织敏捷性、创新性等方面的影响[4]。这些工具帮助员工克服寻找专业知识时所面临的资源获取障碍,使员工能够比以前更有策略地进行社交[5];帮助员工及时收集市场和客户信息,与客户成为线上朋友,维护企业口碑等。

(2)远程办公:数字技术和信息通信工具升级不断重构劳动者的劳动方式,诸如专业化工作平台、虚拟工作场所、远程办公、跨组织合作模式兴起等,更有效地设计了员工工作流程[6-7]。员工通过使用协作和通信数字工具(即时消息、Web会议),以及远程访问公司网络(文件、管理系统和软件)完成工作。随着虚拟技术的发展,三维虚拟环境帮助团队成员增加在场感,现场和非现场员工可以轻松协作[6]。但是,远程办公也面临一些问题,已有研究表明家庭办公使员工面临工作—家庭冲突、生活满意度和工作幸福感下降。

(3)大数据和信息使用:数字技术促进数据生成,如使用数字设备或软件生成的数字痕迹。在数据驱动背景下,员工通过更快地收集、处理和提供数据,更好地实现工作目标,如分析后台数据为目标顾客群体画像,实现定制化产品和精准化营销。但与此同时,数据安全问题、数据垃圾的产生和信息爆炸也带来工作场所的技术中断和干扰问题[8]。

3 员工数字化转型文献聚焦内容分析

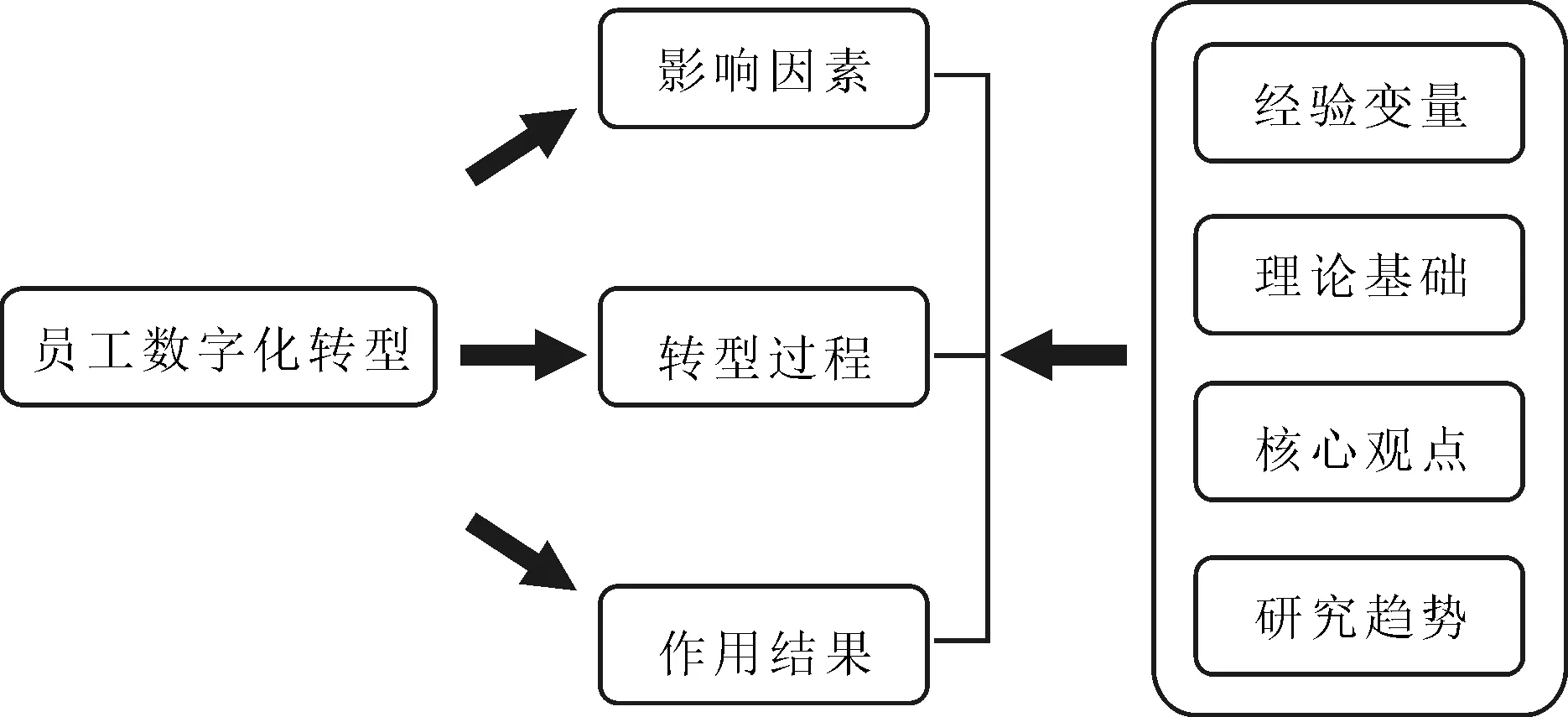

结合前文关键词和突显词知识图谱,在精读90篇文献的基础上分析发现,员工数字化转型研究未脱离A(Antecedents)-B(Behaviors)-C(Consequences)框架。员工数字化转型过程中,数字技术是诱发因素,引发个人一系列反应,产生员工数字化行为和体验,对组织和个人产生不同结果。本文从经验变量、理论基础、核心观点和研究趋势4个方面对员工数字化转型影响因素、过程和作用结果进行分析,并构建整合框架。员工数字化转型文献分析逻辑如图4所示。

3.1 员工数字化转型影响因素

3.1.1 个人层面

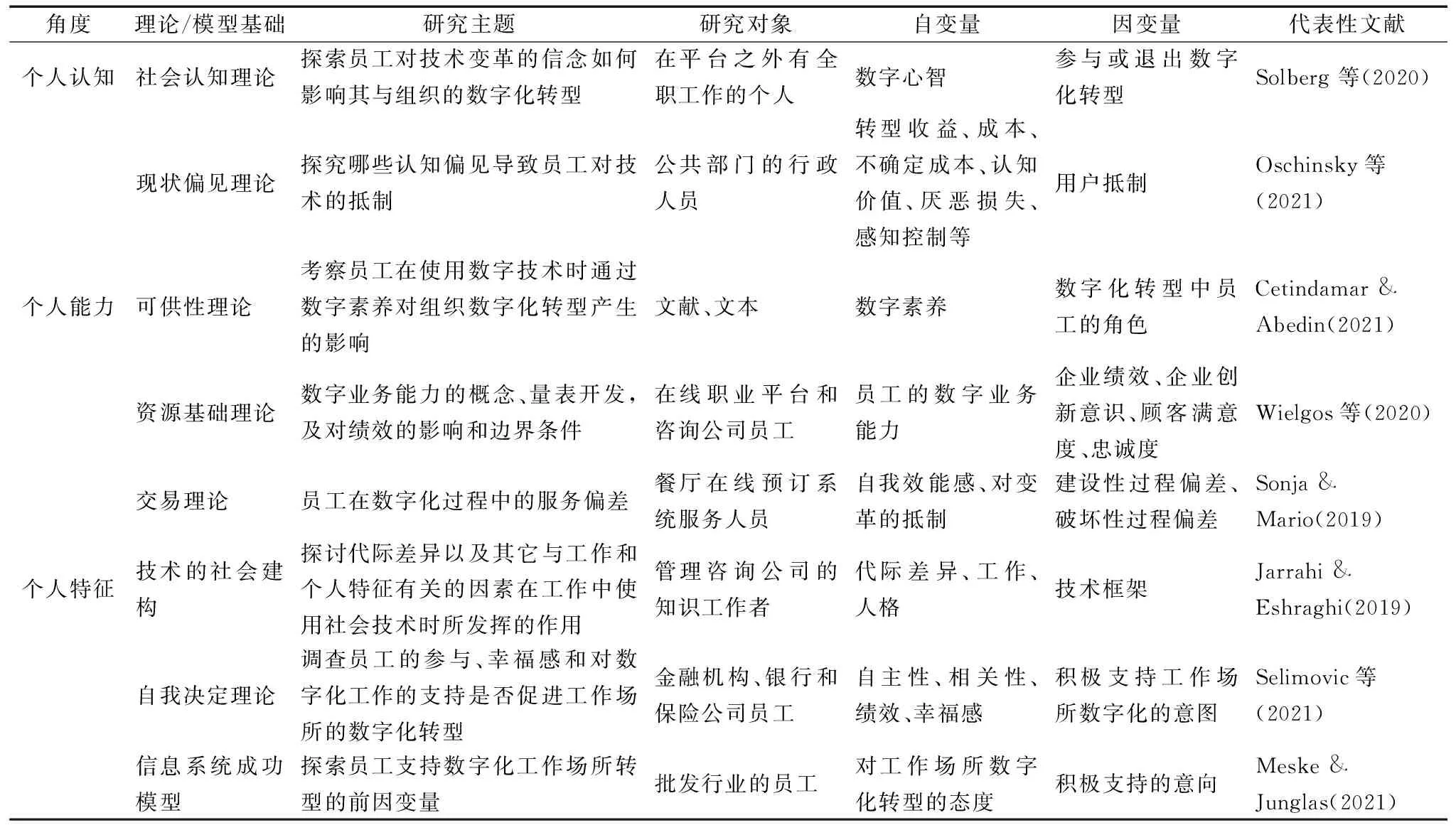

大量研究成果集中在探究影响员工数字化转型的个人因素方面,主要考察认知、能力和个人特征3个维度。研究依赖的理论基础主要有:社会认知理论(Social Cognitive Theory)、可供性理论(Affordance Theory)、自我决定理论(Self-determination Theory)、现状偏见理论(Status Quo Bias Theory)、资源基础理论(Resource-Based Theory)和交易理论(Transactions Theory)等,如表1所示。

图4 员工数字化转型文献分析逻辑Fig.4 Logical framework for digital transformation of employees

表1 员工数字化转型个人影响因素研究的理论基础Tab.1 Theoretical basis of the research on personal factors influencing digital transformation of employees

(1)个人认知。个人认知和态度对员工数字化转型会造成促进和阻碍两种结果。研究涉及的变量主要有自我效能感、环境认知、不安全感、数字心智等。个体对自身能力和外部条件的认知会影响员工数字化转型的行为意图。首先,对自身能力的认知常用计算机自我效能和云自我效能等技术自我效能感衡量。若员工在工作中成功使用数字化工作方式,拥有高水平的技术自我效能感,则会在数字化转型过程中付出更多努力并积极应对转型障碍。因此,自我效能感越高,员工数字化转型越顺利[9]。其次,个体对技术、环境、成本、收益等外部条件的认知会影响其数字化转型。当员工对新技术感知有用和易用以及感知自身行为控制程度较高(认为自己掌握的资源与机会较多)时,会开展数字化转型。而当员工对感知价值、转换收益和公民价值的认知较低,对沉没成本的认知较高时,则会抵制转型[10]。而员工不安全感和不适感也会阻碍其数字化转型(Walczuch,2007)。例如,AI等技术在某些行业的快速发展使员工认为技术具有替代其职业的可能性。当员工感知到威胁时,会反对技术变革(徐广路,2022)。再次,员工对个人能力和外部条件的综合判断会影响其对转型的态度。个体认为自身能力是固定的还是可塑的以及情境资源是有限的还是可扩展的,会形成不同的数字心智,而员工对数字化转型实践的参与程度取决于其数字心智[11]。此外,价值观作为一种长时间形成的稳定和持久的价值判断,对员工接受或拒绝数字技术引发的变化具有重要影响[12]。

(2)个人能力。个人能力是员工数字化转型的前提和基础,数字素养(Digital literacy)[13]、数字能力(Digital competence)、数字技能(Digital skills)、数字流利度(Digital fluency)、AI素养(AI Literacy)等变量均可衡量个人能力(Yu,2021;Van,2017;Wei,2020;Cetindamar,2022)。此外,相关研究还关注个人韧性和人际关系等对数字化转型的影响。有关“数字素养”的内涵,学界作了较深入的探讨。根据Eshet-Alaklai &Amichai-Hamburger(2004)的研究,数字素养是“技术程序、认知和情感社交技能的结合”。Cetindamar等[13]依据可供性理论认为,个人数字素养是个体对技术的理解。员工使用和适应数字技术,并基于自身认知能力形成特定的技术可供性,感知和抓住数字化转型中的机会。特定数字技术在工作场所得到应用,因而特定的数字素养也受到学者关注,如AI素养。总的来讲,素养是一系列能力的集合,员工数字化转型需要的能力不仅仅包括技术相关能力,还包括学习能力、与工作相关的其它能力。此外,个人韧性也受到关注。个人韧性以积极的心理特征为基础,既是一种人格特质,也是一种可以发展的能力(Tugade &Fredrickson,2004)。有研究证实,个体韧性越强,则技术接受程度越高[14]。

(3)个人特征。年龄、性格、人格特质和其它特征如教育水平、过往技能学习经历、工作经验等因素,都会对员工数字化转型产生影响。其中,年龄因素在不同人群中发挥不同作用。在蓝领群体中技术接受与年龄呈负相关关系,但在白领群体中不显著[14]。虽然年龄因素在知识型员工社交媒体使用中发挥一定作用,但不同年龄群体之间的界限是模糊的,很难在属于不同年龄群体的知识工作者技术框架之间分出细微差别。除年龄产生的代际差异外,对技术的热情和个人性格驱动技术框架也存在差异。对新技术拥有热情的员工会比其他人更多样化地利用社交技术,而内向的人更谨慎使用社交技术工具[15]。此外,人格特质对智能机器使用发挥重要作用,更具开放性、责任心的员工在工作中与智能机器协作更加顺畅,而职业资历(工作经验)、过往学习技能失败经历会阻碍员工技术自我效能的实现[14]。

3.1.2 组织层面

组织作为外部环境,在员工数字化转型过程中为员工提供资源并提出要求。员工数字化转型与其所在组织密切相关,最重要的影响因素体现在组织特征和领导者特征两方面。相关研究中,组织层面涉及的变量有组织的知识共享导向、组织培训、组织结构、治理政策、领导行为(对技术的承诺、授权行为)等。

(1)组织特征方面。技术的使用在实践中受组织情境(如文化、知识、信息等)约束,对员工的潜在支持有助于推进其数字化转型进程。组织中的知识共享导向水平越高,员工的数字素养水平越高,数字就绪程度越高(Cetindamar,2021)。在白领和蓝领工人中,获得信息和培训的机会与技术接受呈正相关关系,且蓝领员工获得信息和培训的机会与工作投入之间的关系强度显著高于白领[16]。此外,组织透明度和扁平化层级结构有利于更好地分配组织资源,使采用新工具的员工更好地开展合作[17]。鉴于此,当引进一项新技术时,人力资源管理部门应为员工提供充足的资料和培训机会,以更科学的组织架构和制度保障组织的自主和支持性氛围。

(2)领导特征方面。组织中的领导行为,如管理者的支持、参与、授权等会直接影响员工数字化转型。有研究证实,管理者集中力量参与、对新技术的承诺和热情可以调动员工数字化转型积极性[16]。这一结论也与组织变革文献中提出的理念相呼应,即“让领导者参与进来”是组织干预成功的关键。而授权型领导方式在员工数字化转型中并不总是有益的,对于具有技术自我效能感的员工而言,会促进其更加积极地使用新技术,而对于工作经验丰富的员工而言,则会更加放任其不使用新技术[9]。事实上,对于新技术使用水平较低的员工,如果采用低授权、更具指导性的领导方式,则会使他们表现得更好。

由以上分析可知,学者们以心理学和组织行为学为基础对员工数字化转型影响因素进行了积极探索,相关研究围绕工作场所员工与数字化技术的互动展开,并呈现出系统转向的特点。研究成果从早期仅关注对技术的认知和社会规范等方面,发展到强调员工数字化转型的成功是多种因素共同决定的,涉及更复杂的资源整合。个人层面和组织层面的众多因素共同构成转型支持系统,没有这些要素协同参与,员工数字化转型就不可能实现。因此,在组织推进员工数字化转型的过程中,应该充分关注、管理并利用组织内部的心态多样性,策略性地向具有不同特征的员工发出信号,建立适合转型的组织文化,提供匹配的管理支持,在管理流程和治理结构方面体现管理转型的张力,推进组织目标实现。

3.2 员工数字化转型过程

首先,在数字化转型过程中,员工存在积极参与和消极抵抗两种行为。在现实中,员工可能经历从积极到消极的转变,这一转变具有隐蔽的社会和心理维度的复杂性[18]。消极抵抗包括组织推进数字化而员工拒绝数字化转型、组织拒绝数字化而员工积极开展数字化工作两种情况。研究显示,在组织积极推动数字化转型的过程中,控制感剥夺是员工抗拒数字化转型的重要原因,并且存在“激进式”与“和谐式”两种抗拒类型(张樨樨,2023)。一些组织的信息技术治理结构禁止员工访问数字媒体,也会导致员工与组织之间关系紧张[19]。

其次,在数字化转型过程中,员工会扮演不同角色,产生不同情感体验。离开者和怀疑论者会避免数字化转型;合作者会与数字化转型接触,但要通过他人找到能够帮助其使用新技术的合作伙伴(或团队);掌管者表现为专注于数字化转型,专注于自我,努力成为新技术和新流程方面的专家;变革者积极参与数字化转型,与他人合作和创造,帮助对改变持怀疑态度的人[11]。此外,情绪在转型过程中的影响也受到学界关注。员工在工作场所与聊天机器人协作完成任务的过程中,面对机器人不同表现,员工会产生同情、宽恕、善意等关联情绪、快乐和愉悦等满足情绪,会体验到兴奋、好奇和嬉戏等娱乐情绪以及不满、烦恼和沮丧等挫折情绪[20]。员工数字化转型过程相关研究主要依赖的理论基础如表2所示。

由以上分析可知,对于员工数字化转型过程的研究总体上成果较少,并呈现出多维转向的特点。由技术采用视角下的行为过程转向情感和体验过程,由参与或抵制二分类视角转向探索员工在工作场所的社会和心理表达。对员工数字化转型过程的研究致力于发掘转型过程中更为隐蔽的细节,从而强化组织对转型过程的科学预判和管理,最终有利于提高企业绩效和竞争力。未来研究应深入探讨员工在转型中的身份发展及组织内关系模式的重新构建。

3.3 员工数字化转型的作用结果

3.3.1 个人层面

员工数字化转型对个人的影响既有积极的也有消极的,研究所依赖的理论基础主要有边界理论(Boundary Theory)、资源守恒理论(Conservation of Resource Theory)等,如表3所示。

(1)员工数字化转型带来的积极影响主要建立在资源基础观上。技术创新提升员工获取、共享、利用资源的能力,因而员工数字化转型能够通过提高员工敏捷性、提升员工沟通协调能力、促进知识转移、降低认知负荷,提高任务绩效(盛晓娟,2022)、创新绩效(王玉峰,2021)等。例如,基于新技术和平台的赋能,在办公场景中经常使用社交媒体技术或社交型工作平台(如钉钉)的员工,利用平台的可及性、社交型和交互性技术特征,分享资源更加频繁,跨界沟通更加广泛,提出创造性解决方案的能力更强[21]。此外,数字技术是一种促进激励过程的资源,促使员工更有活力,愿意在活动中投入更多努力,面对问题或困难时坚持不懈[14],进而提高员工的组织自尊、组织忠诚度和工作自主性[22]。

(2)员工数字化转型带来的消极影响主要建立在冲突观的基础上。数字技术可能引发工作环境变化超过个人应对能力,导致个人需求或工作需求得不到满足,由此产生一系列影响员工工作质量和身心健康的问题。例如,信息通信技术带来的大量信息给工作带来机会和帮助的同时也分散了员工注意力,易使员工工作过程被打断[6]。技术创新提供了更多个人与工作接触的机会,使得员工工作与家庭界限模糊、工作过载、角色模糊,增加工作不安全感,导致员工压力增加、精力损耗和幸福感下降等[23-25]。此外,使用移动电子设备处理工作,使得员工工作时间和地点不受限制,可以获得更多灵活性,但新技术也可能增加工作复杂性[17];数字化工作短期内为员工增强了灵活性和互动性,但也增强了企业对员工持续可用性的期望,提高了员工投入程度,从而降低了员工与工作分离的能力,削弱了员工自主性。这种自主性悖论反映了员工在个人自主利益之间的持续张力(Mazmanian,2013),其深层次原因在于数字化工作具有4个风险因素:分布式团队工作、移动工作、持续可用性和低效技术支持。为了有效规避风险,可以通过降低工作—家庭边界的渗透性,塑造不同领域活动范围来增强个人对工作和家庭边界的控制,缓解工作—家庭冲突和技术压力(Leung &Zhang,2017)。

3.3.2 组织层面

员工数字化转型对组织层面造成的影响既有积极的又有消极的,作用结果主要集中在提升产品和服务质量、提高组织绩效、强化客户关系、创新商业模式、减弱组织知识共享程度和氛围感知等方面,理论基础包括重构记忆理论(Reconstructive Memory Theory)、社会存在理论(Social Presence Theory)、知识基础观(Knowledge Based View)等,如表4所示。

(1)在多个方面,员工数字化转型发展结果是积极的。数字技术和数字化工作平台具有广泛连接的特性,员工可以随时随地与全球各地的人员协作,提供功能不断增强的产品,并降低成本。通过使用社交媒体从组织外部收集有关市场和顾客的信息,用于测试和迭代产品概念,与顾客协作进行价值共创,从而促进企业创新。员工在网站和平台上以数字化存在的方式重塑顾客记忆,增强顾客对服务质量的感知,有利于提高客户忠诚度和企业财务绩效。但是,企业结构、商业模式会制约员工数字化产生的效果[26]。也有研究考察组织结构流动性、程序性, 以及B2B和B2C商业模式下数字商务能力带来的组织绩效差异。组织结构的流动性和非程序化特征会先减弱后增强数字商务能力对组织绩效的积极影响,数字商务能力对B2B企业绩效的影响弱于B2C企业。因此,企业应该建立流动的、非程序化的组织结构和B2C商业模式以提高数字实践有效性。

(2)数字化工作,特别是远程办公会使组织面临挑战。远程办公减少员工之间面对面和非正式的社会互动,不利于其了解组织共同的心理计划、语言和叙事,也不利于形成组织目标与价值认同,从而降低个人参与组织知识共享的程度(Taskin &Bridoux,2010)。虽然数字化工作对员工感知组织氛围有消极影响,但数字技术的使用有利于扩大和加强员工与其直接上司之间的交流,而员工与其直接管理者之间的关系越好,在工作过程中的沟通参与度越高,员工所感受到的组织氛围就越好[27]。在此过程中,员工与直接管理者之间心理契约的结构和内容逐渐发生变化(Obushenkova,2018),促进组织人力资源管理方法向以人为基础转变(Manuti &Palma,2018)。

从以上分析可知,对员工数字化转型作用结果的研究呈现出整合的特点。早期员工数字化转型研究更多地关注转型的积极结果,因为数字化转型有一个隐含的前提假设,即数字化是可以创造价值的。但是,相关研究表明数字化转型具有“双刃剑”效应(余菲菲,2022)。员工数字化转型研究整合的特点表现为将转型带来的积极结果和消极结果同时纳入研究框架。当员工在数字化转型中具备相关素养,持有开放和积极心态,同时,组织能提供转型所需的支持条件,不断给予员工正向反馈时,会产生积极效果;反之,若相关条件不具备,则可能产生消极结果。员工数字化转型结果研究的整合转向为组织和个人全面理解数字化转型提供了一个综合视角,有助于组织和个人在数字化转型过程中趋利避害。

4 研究整合框架与展望

4.1 研究整合框架

梳理员工数字化转型相关文献可知,学者们从影响因素、转型过程、作用结果3个方面对其进行了深入研究,并逐渐呈现出系统转向、多维转向和整合转向的研究特征。基于以上分析,本文构建综合性框架如图5所示,指明各研究层面的经验变量和理论逻辑。该框架为处在转型中的组织、个人把握与利用规律提供理论依据,为学者们寻找研究缺口提供理论基础。

在个人和组织层面一系列影响因素的综合作用下,员工转型过程在行为和体验方面有不同表现,进而对员工个人和组织产生积极或消极影响。而这种积极或消极影响会导向不同的转型历程,促进或妨碍下一阶段的转型。同时,在组织框架下,个人层面和组织层面的因素互相影响,形成员工数字化转型中丰富的前因和后果组合。

首先,在员工数字化转型影响因素方面,包含员工个人层面和组织层面相关变量。员工数字化转型的核心是员工,员工个人层面的影响因素对员工数字化转型的成功至关重要,虽然既有研究中这一层面探讨的变量众多,但大体上都是证实员工自身和外在环境作为员工数字化转型的条件如何发挥作用。个人层面和组织层面影响因素相互作用,形成差异化的影响模式,对员工数字化转型的态度和行为产生促进或阻碍作用。

其次,员工数字化转型有可能干扰现有权力结构,引起原有知识的重估或贬值(Lanzolla,2020)。因此,员工数字化转型根本上是一个重建组织秩序的动态变化过程。转型过程中,员工经历一系列挑战,表现出参与或抵抗两种态度和行为方式,并经历不同的情感体验。

最后,转型促使组织和个人参与到更广泛的生态系统或平台,数字解决方案将组织边界向外拓展,也促进个人能力不断提升。但由此产生的结果不都是人们所期盼的,比如,在更容易获得原先无法获得的知识、更容易拓展业务和合作的同时,员工身心疲惫、幸福感下降,组织氛围和价值观难以彰显。员工数字化转型对个人造成的影响会间接传导到组织层面,而对组织造成的结果也会影响员工个人,二者共同构成员工数字化转型结果。

4.2 研究展望

4.2.1 借助差异化情境探究员工数字化转型的影响因素

(1)借助差异化情境完善类型划分。员工数字化转型在实践中存在丰富的场景,不同场景下工作的员工面临的影响因素有很大差异。未来研究可在不同数字化工作场景下结合场景特征、任务特征、组织特征、文化背景等,对员工数字化转型进行更加清晰的类型划分,为进一步细化的研究奠定基础,如服务业员工与制造业员工,甚至服务业中不同行业的员工(酒店行业、金融行业等),由于具有不同的工作自主性、工作嵌入度、任务多样性,其对社交媒体的运用、远程办公以及信息和大数据的使用具有不同特点。未来可在员工数字化转型整合框架下从不同角度探索员工数字化转型的类型。

(2)借助差异化情境整合既有研究中不一致的观点。例如,数字素养是否直接影响数字实践,数字素养低的员工是否会对数字实践产生消极态度进而影响企业数字化转型。每个员工身处特定行业和企业,面临不同的数字化工作场景,其数字化转型过程既存在一般性规律又有自身特点。只有在特定的制度、行业和学科情境下,才能进一步挖掘可能存在的不同解释机制和边界条件。

4.2.2 采用历时研究方法丰富员工数字化转型过程研究

(1)采用历时研究方法分析个人能力变化。员工数字化转型是一个循序渐进的过程。随着转型的推进,员工通过学习、适应提升自身能力。由企业动态能力理论可知,个人要在数字技术创新背景下拥有持续竞争优势,必须形成应对不确定性环境的动态能力。基于此,未来可以借助案例研究方法分析员工数字化转型过程中动态能力如何演化,以及如何构建这些动态能力。

(2)采用历时研究方法分析转型过程机制。员工数字化转型是一个长期过程,需要不断迭代才能达到员工数字工作的成熟度。在不同成熟度水平下,员工追求数字化工作的目标和动机可能发生变化,面对新的目标时,需要使用新的数字化技术、平台或数据。因此,持续跟踪员工数字化转型过程非常重要,可以运用纵贯研究方法进行长期的案例跟踪调查和数据采集,这样有利于发现转型过程中更为隐蔽的因果关系、机制机理等。

4.2.3 从个人与组织层面完善员工数字化转型作用结果研究

(1)进一步探讨员工数字化转型的“双刃剑效应”。例如,员工数字化转型对员工绩效、自主性和灵活性的影响。员工数字化转型既可以提升员工获取知识的能力,增强员工创造性,又会增加工作复杂性,造成注意力分散、情绪耗竭,使得工作绩效下降(吴士健,2020)。通过数字技术赋能,员工可以实现工作场所和时间不受限,工作方式更加自主,关系构建更为容易,但是,有研究显示,数字化工作场所的监控技术、算法支配会削弱员工自主性,也会使关系网络更加固化(Gerten,2019)。因此,基于以上逻辑链条探索统一的理论框架并作进一步阐释,有助于发挥员工数字化转型的积极效应并规避负面效应。

(2)增强员工数字化转型与组织相关的结果研究。具有数字能力的员工与对新技术不太接受的员工共享工作场所[15],组织需要协调相关群体合作时可能出现的冲突。因此,未来需要研究如何管理数字化工作场所不同群体间冲突和协作。鉴于对数字劳动力特征的了解,组织可能考虑以游戏化方式设计工作[6]。未来研究需要关注游戏化系统的设计和实施如何满足员工参与游戏的动机和个性化需求。鉴于员工数字化转型带来工作方法和沟通方式的深层次变革,未来研究需要关注员工数字化转型对组织流程、组织结构、组织边界和劳动雇佣方式带来怎样的改变。因此,面对新的战略和管理挑战,未来应结合时代背景,融合组织变革和人力资源管理理论与实践,在动态发展中深入探索员工数字化转型相关议题。