话语互动如何塑造了邻避冲突?

2023-12-06龚志文陈丰

龚志文 陈丰

摘要:任何社会运动或社会抗争都由话语符号的建构和实践来完成,行动者赋予相关事件、问题、情境以特定的意义,并将这种意义通过话语传播给广泛的受众,从而形成对支持者和旁观者的动员,以及对反对者的反动员。话语互动显示了运动的性质,深刻影响着运动的结果。我国邻避冲突中的话语是多元的,但话语互动却并非是多元的,而是呈现“双极对立”和“零极淡化”两种形态。抗议民众的话语和地方政府的话语形成了话语的两极,而其他类型的话语(如非政府组织的话语、支持邻避设施建设民众的话语)则往往被遮蔽或被淹没。从多个典型案例中可以发现,我国邻避冲突中的话语互动基本集中在诊断话语和行动话语两个层面,主要存在“问题话语互动”“身份话语互动”“道德话语互动”“法理话语互动”四种类型。在话语视角下,邻避冲突治理的关键在于民众和政府,可行性路径是推动民众话语的多元化和竞争化,增强政府官方话语的影响力。

关键词:邻避;邻避冲突;话语互动;风险社会

中图分类号:D630文献标识码:A文章编号:1008-7168(2023)06-0003-13

一、问题提出与文献综述

邻避是工业社会的必然产物,工业化和城市化的发展推动了公共服务设施、商业设施和文娱设施的日益完善,学校、公园、商场、剧院、图书馆、博物馆等区域正外部性大于负外部性的设施广受民众欢迎,而核电厂、垃圾焚烧厂、殡仪馆、化工厂、信号基站等区域负外部性大于正外部性的设施则频遭毗邻民众的排斥和抗议。近年来,邻避冲突又呈现出两大新趋势:一是逐渐从大城市向中小城市和农村蔓延、从东部向中西部地区扩散;二是逐渐从邻避效应较强的设施(如垃圾焚烧厂、核电厂)向邻避效应较弱的设施(如中小学、商场)扩散。我们知道,互联网和自媒体的发展使网络政治日益活跃,风险建构的权力被赋予了每一个个体,身体缺场、意见在场的话语博弈与情感共意也由此成为邻避冲突的典型特征。因此,重视和研究其中的话语建构与竞争就显得尤为重要。

邻避研究成果丰硕,学界通过风险管理、公共政策、民主政治、城市规划、冲突管理等路径对邻避冲突中的心理动机、风险评估、决策模式、公民参与、环境正义、规划选址、过程演化、冲突治理等进行了深入细致的研究。但这些研究大多集中在变迁、结构的视域下,话语视域下的研究相对较少。20世纪90年代,强调观念、意义的话语符号理论在集体行动研究中日益受到重视[1](p.211),它主要有情感、文化、意识形态三种路径。接下来,本文将从这三个方面对既有研究展开评述。

从情感路径来看,不安、焦虑、孤独和怨恨等是集体行动发生的前提和基础,抗争者能够藉此构建“不公正”的框架来动员民众[2]。邻避冲突中的情感话语主要有如下三类。一是家园话语,如“保卫厦门”“爱家乡,爱茂名”“保卫春城”等。这些基于社区、城市、地域等构建的家园话语塑造了一种身份标签,把更多的人给拖拽进冲突中来[3]。二是弱者话语,如“上海的房价在大涨,杨浦的房价也在大涨,唯独我们小区的房价在暴跌”。它是行动者与媒体、政府和社会沟通的方式或策略,旨在抓取社会的注意力,从而形成一种倒逼机制,逼迫政府或邻避企业做出回应,满足他们的诉求。三是健康话语。例如,在多个反PX案例中,游行的民众都会统一戴口罩,以这种颇具冲击力的行为艺术来表达自身拒绝空气、噪声、辐射等污染的诉求[4]。

从文化路径来看,集体行动不是产生于组织者的大脑之中,而是铭刻于文化之中,传播于社会之中。行动者从文化库中选取有用的符号用于行动动员和话语互动,这些文化元素赋予了行动者一种集体的情感效能感,将消极被动的情境转变为积极主动的情境,而且能够使来自不同阶层、职业、地域并有着不同目标的行动者相互配合、操作自如[5](p.151)。在我国的邻避运动中,民众从中国传统文化或者当下流行文化中截取各种符号、话语、词汇、人物、故事、规范、价值等,组织成一套具有逻辑性和鼓动性的话语框架,增强抗争核心群体的凝聚力,并吸引潜在支持群体或旁观群体参与到抗争行动中,如“民族风俗理应得到尊重”“落叶归根”等 [6]。

从意识形态路径来看,在普遍状态下,意识形态是整个社会的幕布,构成了政治社会文化生活的宏观情境。但在邻避冲突中,意识形态话语只是被当作冲突的“快照”,抗争民众偶尔、零星地借用意识形态的词汇或者逻辑作为政治外衣,为自己的行为提供合法性和安全性[7]。邻避冲突者会积极援引主流意识形态话语,将自身的行动与这些意识形态话语捆绑,以降低政治风险[6]。郑雯等指出,邻避冲突中构建的意识形态话语主要是基于人民当家作主的价值理念,即行动者通过构建“人民”的意识形态话语来寻求国家权威体系的支持,增加自身在与地方政府话语博弈中的优势[8]。

此外,也有少数研究关注到了不同话语间的互动。何艳玲基于反焚案例的研究发现,地方政府和企业以“技术安全、民心工程、依法行政”构建了“不怕”的话语框架,民众则以“不合法、不民主、不透明、不安全”构建了“我怕”的话语框架[9]。夏瑛指出,抗争民众内部也存在着话语的互动[10]。

綜上,已有的研究取得了丰硕的成果,但对邻避冲突中的话语分析是碎片化的,要么单独分析话语在邻避冲突中的作用,要么简要描述政府在冲突中的被动式话语,或者是民众的诉求式的话语,较少专门关注和聚焦不同行动主体之间的话语互动。这使我们对邻避冲突中的话语互动态势(即哪些主体参与了互动)和互动向度(不同主体话语互动的内容)依旧缺少认知。

为此,本文将沿着演绎—归纳的路径,采用案例研究法来呈现我国邻避冲突中话语互动的态势与向度。尽管案例选择存在着一定的偏误,但案例研究是社会运动研究中较为常用的分析方法,有充足的空间呈现社会运动的过程性和内在复杂性。该方法已被广泛应用于西方集体行动研究中,也常见于中国的社会冲突研究之中。从地域分布可以看出,过往的邻避事件主要发生在经济发展水平更高的东部地区的大中城市。同时,邻避设施的多样性决定了邻避冲突的主题也各不相同,所以案例选择中包括了反焚事件、PX事件、反核事件、反基建(如公路、高铁、信号塔等)事件等多种主题的邻避冲突运动,从而能够覆盖我国邻避冲突的主流图景。

案例资料的来源有四类:一是学术媒介,包括中国知网(CNKI)期刊数据库、学位论文数据库、报刊数据库;二是大众媒介,包括人民网、新华网、新浪网、央视传媒等主流媒体和冲突发生地的地方媒体的新闻报道;三是人际媒介,包括短信、微博、博客、微信、贴吧、论坛、宣传册等;四是政府网站,包括邻避冲突所在地的政府通告、事件通报等公开资料。本文文献资料的收集步骤如下:首先,通过对学术期刊文献的阅读来获取邻避研究的主题词,包括“邻避”“垃圾焚烧”“PX事件”“群体性事件”“反核”等;接着,通过在各种媒介平台进行主题检索,大量收集相关案例的资料信息;同时,对文献资料进行甄别筛选,通过对不同来源的资料进行交叉校验还原事件的本来过程。

二、分析框架:邻避冲突中话语互动

的态势与向度人是符号性动物,符号化思维和符号化行为是人类生活中最富代表性的特征[11](p.34)。符号的直接功能就是表意与话语,或者通过控制意义的生产来攫取话语的权力,实现对环境的控制和对他人的役使,或者通过对既有符号的反转操控来改变意义的方向,实现对话语的挑战和权力的反抗。易言之,在多元化的社会中,诸多公共事件都是围绕着符号话语展开的意义互动和争夺[12]。

(一)互动态势模型

盖姆森和莫迪得安尼(Gamson & Modigliani)指出,大多数社会议题或是政策议题通常都会有多种话语体系,不同的主体基于自身的诉求围绕议题展开话语互动[13]。但常识告诉我们,多元话语互动只是议题讨论众多形态中的一种。囿于资源、机会等多种因素的制约,与议题相关的各个主体或者群体并不都能形成、扩大或传播自己的话语,多元话语之间的结构或者表现为“一家之言独大”,或者表现为“百家争鸣齐放”,或者表现为“双方争锋相对”。那么,在邻避冲突中存在着怎样的话语互动态势呢?

1969年,法国学者莫斯科维奇(Moscovici)提出了群体极化的概念,即群体在互动过程中通常会出现一个主导性的观点或意见,这个观点或意见在群体的互动中逐渐走向极端化[14]。其原因在于选择性的信息接触,即人们更倾向选择与自己信念、利益相符的信息,从而形成同质信息的交流场域,而信息的同质化通常会导致话语观点的极化。极化后的群体必然要作用于其他群体,各个群体都会给自己的观点赋予积极的特征和正义的色彩,而将负面的特征强加于对立的群体[15]。

群体间话语的势能对比是动态变化的,不同话语观点在互动中的势能此消彼长,话语竞争的不同态势因此而得以形成。在群体极化理论视域中,群体极化的常规演变周期是“单极聚化—双极对立—多级分化—温和两级对立—零极淡化”[16]。例如,在群间关系视角下,辛文娟、赖涵的研究指出,民众的群体极化会经历五个阶段:舆情预热期是逐渐单极聚化,舆情高潮期迅速两极对立,舆情稳定期逐渐多极分化,舆情突变期突然两极温和对立,舆情消退期逐渐零极淡化[17]。

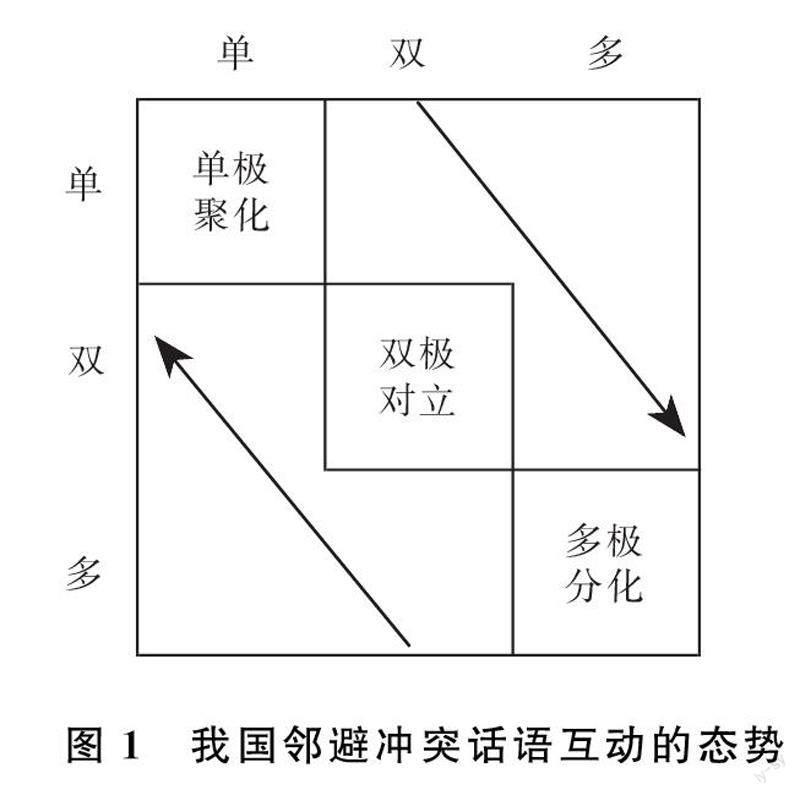

因此,规范意义上,在单、双、多构建的三维矩阵中,本文依据邻避冲突中话语的多寡将我国邻避冲突的话语竞争分为三种态势,分别是单极聚化、双极对立、多极分化(参见图1)。单极聚化是指冲突中某一种话语或是某一群体的话语压制了其他观点和群体;双极对立是指冲突中的民众就某个议题形成了支持方和反对方两种对立性的观点,且二者的势能不相上下;多极分化表明议题的焦点逐渐分散,多元化的观点“割据林立”。此外,当冲突消退后,话语互动也随之结束,各个主体对议题的关注逐渐消散,极化现象随之消失,此即零极淡化。需要强调的是,话语互动中三个阶段并不必然是连贯的、逐次发生的,话语互动可能出现阶段的跳跃,如从双极对立直接变成零极淡化。另外,话语的互动也可能从零极淡化回旋至单极聚化、双极对立或者多极分化。

结合文献和案例发现,我国有关邻避冲突的话语互动主要以“双极对立”的形态为主。在话语互动中,抗争民众的话语和地方政府的话语形成了话语的两方,而其他类型的话语(如非政府组织的话语、支持邻避设施建设民众的话语)则往往被遮蔽或是淹没。在民众与地方政府的话语互动中,若政府话语劝服住了民众的话语,或者民众的话语获得了政府的认可,话语互动的两极对立就迅速转变为零极淡化。如若事后政府并未兑现对民众的话语承诺(如项目突然悄悄复工),则话语互动又会从零极淡化转变为双极对立。

(二)互动向度模型

话语互动的内容(即向度)是什么呢?本质上,话语互动的焦点内容是对社会场域内情感、注意力与合法性的争夺。任何社会中,情感、注意力与合法性資源都是有限和稀缺的,某一话语如果能在互动中获得较多的情感、注意力与合法性,其便能够在话语互动中占据优势地位,成为互动的主导话语,让自己所表达的诉求成为互动的主要诉求。本福德和斯诺(Benford & Snow)提出了一个整合的话语互动模型。一是诊断框架,其功能在于识别问题和归因,即帮助行动者识别和界定具体的问题,互动针对的问题是什么,是何种原因引发了这一问题,谁应该对这个问题负责任。也就是说,诊断框架实际上是对问题界定的争夺和对抗争对象的认定。二是预后框架,其功能在于方法和对策,即帮助行动者明确解决上述问题的可行性路径。任何社会冲突必须有一个或具体或抽象的解决方案,这样行动者才会有抗争的方向,否则冲突将呈现碎片化特征。三是行动框架,即通过对问题的描述和策略的规划,吸引和鼓励人们参与到行动中来,以实现运动的目标,包括问题严重性、行动紧迫性、行动有效性、道德适当性[18]。

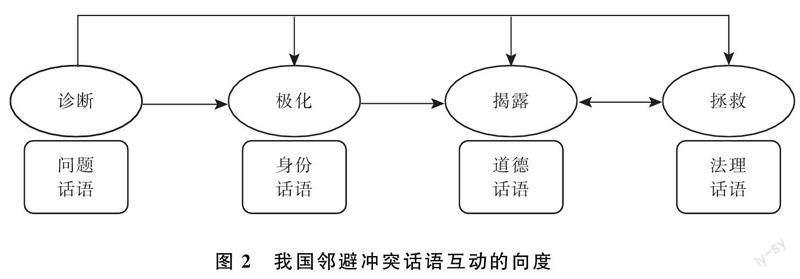

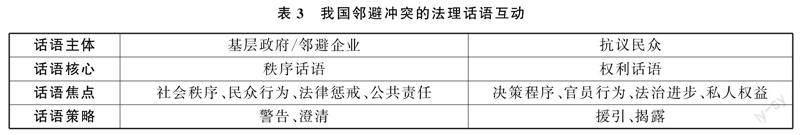

由于我国的邻避冲突大都陷入“立项—抗议—博弈—终止”(俗称“一建就闹,一闹就停”)的怪圈,结果往往是政府退让,以“放弃”“一定搬迁”“今后不再建设”“永久停止”“坚决不上”的官方保证息事宁人[19]。所以,我国邻避冲突中的话语互动基本集中在诊断话语和行动话语两个层面,主要存在着“问题话语互动”“身份话语互动”“道德话语互动”“法理话语互动”四种类型(参见图2)。

问题话语互动是指不同的行动者通过各种话语符号赋予争论的议题以相应的意义,使关于议题的互动在特定的问题情境下进行;身份话语互动是行动者通过话语建构不断增强己方群体成员的身份认同,拆解对方群体成员的身份认同;道德话语互动是行动者对于行为正义的争夺,彼此通过话语建构自身行为的正义性,否认对方行为的正义性;法理话语互动是行动者都援引法律法规来证明自身行为的合法性,指责和批评对方行为的非法性。其中,问题话语的目的在于诊断,即确认问题、指认加害者;身份话语的目的是极化,明确区分出彼此,使互动主体间话语对立,甚至造成互动话语的极端化和尖锐化;道德话语和法理话语的目的是揭露或拯救,揭露是指通过各种方式曝光对手的缺陷和不足,拯救是指当己方的话语框架遭到攻击和诋毁时,行动者采取各种方式进行补救和更新。

需要强调的是,话语向度的互动是动态的,它随着互动的阶段、情境、时间、场域的不同而表现出不同的情形。例如,在不同的阶段,行动者会诊断出不同的问题,形成不同的同盟,进行不同的揭露和拯救。又如,在互动初期,一方把控着问题话语、法理话语、道德话语的主导权,而在互动的中后期,这些话语权却可能转移到另一方手中。

三、案例分析:多个典型邻避冲突的话语互动图景

(一)问题话语中的“可能”与“绝对”

民众的邻避冲突多缘起于邻避设施所附带的风险性,如卡瑞莎(Carissa)所言,理解民众的风险认知是解决邻避问题的前提[20]。然而,在邻避冲突中,不同群体对什么是风险却存在多样性的甚至冲突性的理解和认知,对风险的界定也成为民众、政府、非政府组织等主体互动的焦点。已有的研究普遍认为,邻避冲突中存在两种风险话语:认知风险和事实风险。民众持有的是认知风险,风险源于对客观环境的主观感受;政府等持有的是事实风险,风险源于对客观环境的理性计算。

认知风险与事实风险往往存在较大的偏差。现实主义者认为风险是客观的、既定的,不因个人的主观认知而发生改变;建构主义者则认为,风险是主观建构的,深受人们的认知、情感、经验和信念的影响[21]。上述偏差的主要成因是信息不对称,邻避问题通常涉及诸多专业性的知识信息(如PX、核能、垃圾焚烧等),而民众并没有获知这些信息的动力和充足的渠道,不了解邻避风险产生的原因、概率、类型及应对策略[22]。如此,民众只知道此类设施有风险但不知道风险的大小,他们更多基于自身的生活经验进行主观判断。在谣言、传闻等因素的影响下,邻避冲突的不确定性显著增加,这会进一步损害官民之间的信任。纵观我国近些年发生的各种邻避冲突事件可以发现,邻避冲突的发生往往并不是因为邻避设施已经出现了问题或产生了风险,而是源于民众对邻避设施风险的一种负面预期。尽管这种感知到的风险并非实际风险,但它却深刻影响着邻避冲突的话语建构,增加了民众行为的不确定性[23]。

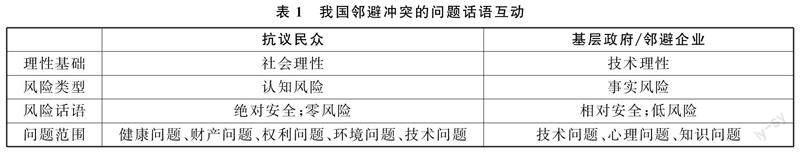

具体而言,认知风险与事实风险有三点区别:一是认知风险是主观的、不可度量的,受个体的知识、教育、经验等因素的影响,事实风险是客观的、可度量的,受技术、环境等因素的影响;二是政策制定者和专家往往聚焦于事实风险或技术风险,民众则更关注环境设施的认知风险;三是认知风险是一种心理活动,事实风险是一种计算活动[24]。总体而言,在我国邻避冲突中,民众以社会理性为基础,追求邻避设施的零风险和绝对安全,对邻避问题的界定并不仅仅局限于技术问题层面,而是将其延展到健康问题、财产问题、权利问题、环境问题等多个问题域;地方政府则主要以技术理性为导向,通过严格、精确的图表数据来阐明邻避设施的相对安全性和低风险性,往往从技术问题、心理问题和知识问题层面来分析民众对邻避设施的态度(参见表1)。

2013年7月4日,江门市政府发布《中核集团龙湾工业园项目社会稳定风险评估公示》,公告一出,立即引起了江门及其周边城市民众的反对,部分民众走上街头表达抗议。鹤山市政府积极作出如下回应。一是核燃料厂不是核电厂,两者的风险存在着本质的差异。7月9日,鹤山市政府邀请清华大学核工程专家面向民众开展“核能源与安全科普知识”的宣讲活动,并在宣讲中告诉民众,燃料厂生产的仅仅是核电厂所需的燃料,工厂根本不点“火”,并不存在所谓的核裂变或是核爆炸。二是核燃料厂的辐射很低。官方援引核安全咨询委员会的话语指出“拿着燃料棒都不会受辐射影响”,而环保部核辐射安全中心的工程师也表示核燃料是静止的,只有被放在核反应堆时才会产生超常规的辐射,一张薄薄的纸就能够挡住燃料生产过程中所产生的α射线。三是鹤山市政府在之前“核燃料项目介绍”中讲过,核燃料厂项目所产生的辐射量仅有02~2毫希沃特/年,远低于世界的统一标准(车间工人20毫希沃特/年,公众1毫希沃特/年)。这些话语表明,民众对核燃料厂的质疑是一种缺乏专业知识的表现,担心核辐射的行为是不必要的。

但民众似乎对这些复杂的数据和计量单位并不清楚,政府大力科普解释之后,民众的质疑之声也并未消减。民众普遍提出:“我们就是不愿意这个地方建核电站,任凭你怎么说它安全。不论核电厂多么安全,福岛、切尔诺贝利核事故告诉我们,核电项目的后果很严重,这就是我们对于核电的印象。”在港澳人士座谈会上,鹤山市市长亲自做解释宣讲,但与会者声称“不管安不安全,如果继续做,就全部撤回对鹤山的投资”。

可以看出,普通民眾“谈核色变”,并将核燃料厂与核电厂、核原子弹混为一谈。当地政府与核电企业聚焦的是核燃料厂安全不安全、安全度高低的问题,强调“高度安全”与“低辐射”;而民众聚焦的则是建设不建设的问题,民众已经先在地认定了核项目是绝对不安全与高辐射的。双方互动的语境出现了错置。同时,在问题建构的过程中,当地政府的话语始终围绕着民众的质疑而展开,但民众却回避政府的话语解释,不断地抛出新的问题话语,这导致政府话语处于被动的地位。

(二)身份话语中的“我们”与“他们”

哈丁(Hardin)指出,话语建构不仅与怨愤的普遍化有关,还同互动的结构相关,具体而言,就是不同群体在互动中界定了“我们”和“他们”。行动者依靠继承的集体认同和塑造的新的集体认同来定义他们的支持者,同时也根据实际的或想象的特质来界定他们的对手[25]。“我们”与“他们”的区分,实际上是“身份”的选择与赋予。一方面,行动者提出“我们是谁”的问题,根据这个问题所包含的价值、利益、原则和诉求赋予自己相应的身份,并且认可这一身份所承载的忠贞、承诺、责任、义务;另一方面,身份是相对的,对某一种身份的选择往往是参照另外的身份来确定的,行动者必须回答“他们是谁”的问题,明确参照身份所代表的价值、认知和原则。当两种身份的价值理念偏向合作时,“我们”与“他们”便存在结盟的可能;当两种身份的价值理念偏向对立时,“我们”与“他们”冲突的可能性更大。

那么“我们”与“他们”的认同分化是如何产生的呢?盖姆森(Gamson)指出,社会运动框架内容包括三种成分:不平感、主体感和认同感[26]。不平感让之前并不相识或者未曾互动过的个体聚合在一起,但不平感并不能让人们产生主体感和认同感,只有当聚合体中的个体认为通过这个聚合体能够增大自身的能力、改变自己的境遇时,他们才会产生主体感,即“我们”。接着,当具有主体感的聚合体准确地识别了“我们”的对手“他们”的时候,个体对群体的认同感便产生了。需要强调的是,行动者对这种不平感的感知和确认并非都是感性的或是非理性的,它往往是感性与理性共同作用的结果。情感催生了愤怒,而理性则将这种愤怒转化为有组织、有策略的抗争行动。斯诺和本福德(Snow & Benford)就指出,集体行动非常认真地致力于命名不公平,它不是强调和增加一种社会状况的严重和不公,就是把先前被看作不行但能谅解的事情重新定义为不公正和不道德[18]。

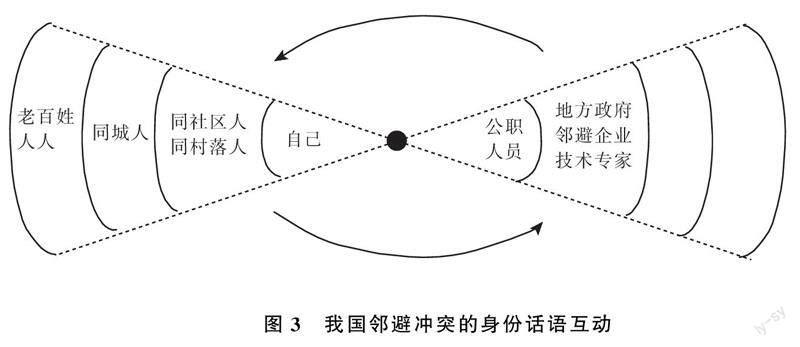

邻避冲突中,行动者首先要做的就是依据不平感寻找一群支持者,这批支持者必须共享同一个或同一种不平感;若是他们所“享受”的不平感是不相关的,那么“我们”的团结性将大大减弱,群体的力量就会不足。理论与实践均表明,民众从自己和家庭出发所确定的“我们”依次为:家/己、社区人、城区人、城市人、国家人、天下人。接着,民众将不平感的制造者确定为对手,常被民众界定为“他们”的有邻避设施建设企业、地方政府或部门、政府官员、为政府提供技术话语的专家等(参见图3)。在民众的视域里,“我们”似乎是不存在上限边界的,只要是能够为自己的行动提供支持的人,都可以算作是“我们”。反之,只要阻碍或不利于自己行动的对象,都应该被视为要批判和抵制的“他们”。另外,“我们”呈现出不特定的多数,具有一定的模糊性,而“他们”则相當具体;“我们”对“他们”的责难非常聚焦和明确,而“他们”对“我们”的回应则陷入了模糊、混乱。

与此同时,地方政府也在不断地识别“他们”,强化“我们”。政府的“我们”与民众认定的“他们”基本一致,包括地方政府(包括其部门和人员)、邻避设施建设企业、技术专家学者。但是,邻避冲突中地方政府的“他们”则往往难以被认定,政府若把参与冲突的大多数民众都认定为“他们”,无疑增加了对立群体的数量和应对冲突的难度,容易将自身推向更大的漩涡中,故政府只能将冲突中的少数行为失范者或者领导者视为“他们”。在政府的身份话语中,往往会使用“一小撮”“少数”等修辞,其目的就在于标出异项,且这些异项都是少部分,否则就会因树敌太多而面临“我们”反转为“他们”的风险[12]。

2012年中石化镇海炼化分公司准备扩建炼化一体化项目,其拆迁问题引发了当地村民的抗议。炼化一体化项目的消息经由社交网络、QQ群等传播开后,民众为抵制该化工项目而发起了街头抗议。2012年10月26日晚,一千余人在某交通要道的隧道口聚集,并与现场的警察发生了冲突。针对10月26日的警民冲突,27日的《宁波日报》发表公告指出:“对于严重危害社会治安秩序的行为,公安机关将实行现场管制,采取必要手段强行驱散,并对拒不服从的人员强行带离现场或立即予以拘留。”但这种警告话语并没有达到预期的效果,反而使得民众的抗议活动蔓延到宁波市中心。27日下午,宁波市委市政府召开干部会议,会议内容以《主动倾听群众心声,真实了解群众诉求》为题发表在第二天出版的《宁波日报》《宁波晚报》的头版,“最近几天发生的一些不理性甚至非法聚集和打砸行为,已经严重影响到了广大人民群众的正常生活秩序,严重影响了宁波发展稳定的大局”。但28日民众的抗议依旧进行,且冲突到达顶点。10月28日晚,坚决不上PX项目的信息发布后,大多数聚集人员自发离去。

在这个过程中,民众戴着反PX字样的口罩,拉着反对PX的横幅,喊着“我们不要暴力,要理性表达意愿,宁波不需要化工业”,“大连、厦门都不要的东西,我们为什么要”,“宁波不应该是个化工城市”。话锋直指维持秩序的警察、地方政府和镇海炼化公司。可见,抗议者的话语强调其代表了整个宁波的市民,而把政府、警察和石化企业都置于全体市民的对立面。但是,在地方政府及公安机关的通告或者新闻发布会中常见的表述是“多数群众在劝导下离开了聚集现场,有少数人员不听劝导,公安民警将其带离现场,教育后释放”,“绝大多数表达诉求的群众是理性的,但也有少数人员采取了过激的、不正当的甚至违法的行为”,“对有违法行为的聚集人员,公安机关及时采取措施,防止其行为伤害到其他群众”等。政府通过标出少数异项,安抚多数民众,化解冲突。

(三)道德话语中的“小我”与“大我”

邻避冲突的双方不断在道德上挤压对手并赋予自身道德正义,行为本身是否具有正义性似乎并不重要,只要话语中的行为具有正义性就能增加成功的概率。正如施韦泽(Schweitzer)所言:政府、专家、企业质疑社区居民以自身利益为主导,将私益放在公益的前面;反过来,社区居民也质疑政府和专家,指责政府和企业过度追逐经济发展而忽视民众利益[27]。

1.地方政府的民心话语体系

我国学者以垃圾焚烧项目为例指出,在邻避冲突中地方政府常见的民心话语体系是:一方面,与国家的宏观话语对接,强调自身行为对“三个代表”“科学发展观”“和谐社会”“以人为本”“美丽中国”等的践行,凸显自身行为的政治正确性,以此衬托出民众行为的狭隘性;另一方面,与民众的生活话语对接,强调自身行为对“公共利益”“社会利益”“群众利益”的捍卫,各种设施工程都是重大民生项目,有利于促进地区经济社会发展和改善民众生活质量,从而赋予自身行为以利益正当性,以此衬托民众行为的不当性[28]。

在民心话语体系中,政府的行为代表着“大我”,民众则代表着“小我”。政府作为公权力的主体,其道德话语具有逻辑性、事实性、抽象性、政治性、情感性的特征。在道德话语场中,政府通常采用专家论证、民意调查的策略来实现对民众话语的回应。在政府看来,各种技术专家作为独立、权威的第三方,掌握着界定问题、制定方案、评估结果的话语资源[29](pp.7-20),能够从宏观、全局的角度对民众的行为进行论证。民意调查策略则试图从社会中获得道德的正当性。政府通过听证会、问卷调查等方式,获得社会公众对邻避设施建设的支持度,从而向抗议民众表明,社会的大多数是支持政府、支持项目的,抗议者的“小我”应该服从社会的“大我”。

2.抗议民众的民意话语体系

民众不论自身诉求为何及诉求范围大小,都会努力扩大自身话语的时空范围,从而赋予自身行为以时空正义性。如勒庞在《乌合之众》中指出的,“数量在人们的日常行动中会自然地产生一种充足的理由,让处于群体中的个体,感到自己人多势众,用数量赋予了自己一种强大的正义力量,对群体中的个体来讲,群体就是正义,数量就是道理”[30](p.25)。民众的这种策略行为有着深刻的心理基础:作为个体的民众总是处于弱势的地位,单凭少数的个体难以引起广泛的注意,更不易形成道德上的正义性,难以获得社会公众的广泛支持。对此,我国群体性事件中典型的“小闹小解决、大闹大解决、不闹不解决”就是最好的写照。

在社会冲突中,那些理性的、注重事实、逻辑的客观话语往往难以引起公众的注意和支持,而那些富有价值判断、符号色彩的煽动性、口号性的道德话语则极易引起民众的附和与传播[3]。所以,民众的话语具有情感性、价值性、具体性、煽动性、口号性等特征,话语重点凸显的是行为的“善”而不是行为的“真”。在群体性和匿名性的保护下,对政府、企业和支持邻避设施民众的话语的批判呈现出狂欢的色彩,在他们看来,这种批判不仅是安全的、痛快的,而且是正当的、高尚的。具体而言,在道德话语互动中,民众一般通过策略性揭露贪腐、揭露利益输送、仇官仇富等方式实现对政府话语的拆解。

2009年2月4日,广州市政府发布的《关于番禺区生活垃圾焚烧发电厂项目工程建设的通告》指出,垃圾焚烧厂项目开始动工,并计划于2010年建成投入使用。该项目随即引发民众的反对。当地政府用如下两种话语形式积极回应民众的质疑。

第一,垃圾焚烧是国内外的发展趋势,符合国家经济社会发展的战略规划,具有政治正当性。进入21世纪之后,国家出台了一系列政策措施,鼓励转变经济发展方式,促进垃圾无害化处理。这些政策提出,“垃圾焚烧”是我国今后垃圾处理的主要方式,生活垃圾处置的项目工程建设是关乎国家经济社会发展的战略任务,是提高人民生活水平和改善生态环境的重要举措[9],地方政府应该积极“引进和开发垃圾焚烧技术并形成产业化”。

第二,垃圾焚烧项目是解决城市生产生活现实问题的民心工程。随着城镇化进程的加快,城市面临着越来越多的生态环境问题,其中比较突出的就是“垃圾围城”。广州也面临着“垃圾围城”的困扰,为此,广州各级政府积极进行政策项目规划,引进先进技术,建设垃圾焚烧设施。2009年11月5日,《番禺日报》在头版头条报道《建垃圾焚烧发电厂是民心工程》,称番禺区人民代表大会组织人大代表70多人视察了项目选址现场,代表们一致认为垃圾焚烧项目是“为民办好事、办实事的民心工程”,全区民众都应该支持政府加快推进这一民生工程建设。

与此同时,番禺政府积极寻求专家的话语支持。在地方政府决策者看来,垃圾焚烧是一项专业性强、技术含量高、依赖专家论证的项目,超出了普通公民的理性能力,公民反对焚烧设施项目未必是出自充分的客观分析。2009年10月30日,番禺区政府针对垃圾焚烧事件召开新闻发布会,宣称垃圾焚烧项目是经过国内外权威专家评审通过的,在技术上是先进的,在污染上是可控的。番禺政府通过以上策略构建的话语表明,建设垃圾焚烧设施具有政治和道德的正义性,该地方政府试图以此来消解民众的质疑。

对此,民众从如下两个方面予以回应。一方面,他们积极建构自身的道德话语,通过援引一些公共技术专家的技术话语来为自己的抗争行为作注,拆解政府的技术话语。另一方面,他们通过建构垃圾焚烧项目的“贪腐黑幕”,来拆解政府的道德话语。民众将该话语指向力推建造番禺垃圾焚烧发电厂的时任广州市环卫局局长,认为其直系亲属在垃圾焚烧项目承接公司任职,这令民众怀疑其间必定涉及利益输送。

(四)法理话语中的“私权”与“公责”

法理型话语是法治的体现。一方面,我国政府积极倡导建设法治国家,要求各级政府和公职人员依法行政;另一方面,随着民众法制观念的提升和经验的积累,依法抗争成为一种自觉的意识和普遍的现象。不同行动主体使用的法理话语既有程序层面的法律法规,也有秩序层面的法律法规,还有政治层面的公平、正义、人权等[8]。

邻避冲突作为一种非常規性的诉求表达方式,面临着一定的合法性约束。民众作为社会的越轨者在挑战既有的秩序、规则和体制,他们必然会受到来自法理层面话语的诘难。因此,抗议者积极搜寻和援引相关的法律法规,为自身的行为建构法理型话语框架。一是政府决策程序违法。这是抗议者使用最多的法理话语。一方面,该话语聚焦于决策程序本身的问题,如是否缺少环境评估、是否进行公众意见征询、是否做到信息公开等;另一方面,该话语在决策程序相对完善的情况下聚焦行政人员的行为是否完全符合决策程序的法定要求,如公众意见征询中的问卷调查是否是形式化的,邻避工程项目是小范围的悄悄公示还是大范围的公开公示,等等。二是假定推动法治进步。公民权、私有财产权、决策参与权等都是法律赋予公民的基本权利,受到宪法和法律的保护,不容侵犯。这些权利同时也成为民众的主要诉求和法律武器,民众在强调和援引这些权利的过程中既能增强对这些权利的认知,提高法律意识和权利意识,也能实现对政府行为的监督和制约,推动政府积极履行保护公民权利、维护法律权威的责任[31]。

从政府的角度出发,面对民众的抗议,地方政府首先强调自身行为的合法性(包括邻避设施决策都是依法做出、邻避冲突事件是依法处理等),其次强调抗议民众的非法性(包括扰乱正常的社会秩序、触犯相关刑事条例等),从而削弱民众话语的效力。地方政府通常采用警告式话语以提醒民众其正在违法,政府将采取强制性措施;采用澄清式话语以对政府的行为和民众的质疑做出相应的解释,进行合法性论证。

总体而言,政府法理话语的核心是秩序,它突出强调抗议民众行为的违法性,要求民众应当以大局为重,自觉维护社会的稳定与正常秩序,拒绝参与非法的游行示威和实施暴力行为。民众法理话语的核心是权利,它既强调自身应拥有的正当权利,又强调自身行为对维护法律权威和推动法治进步的重要意义(参见表3)。

2003年的深圳丰泽湖反快速路事件起因于深圳市南坪快速路的规划建设。《深圳市干线道路网规划》提出了“一横八纵”建设计划,南坪快速路即为其中的“一横”。这条快速路的建设将大大缓解深圳市的交通拥堵,但这条路将会穿过某个小区,对该小区产生一定的影响。小区业主知晓建设规划后,认为这条路将影响小区的环境,危害他们的身体健康,导致他们的房产贬值,于是业主们通过多种方式抗议快速路穿越小区的建设规划。针对民众的质疑,深圳市国土规划局的负责人回应称,他们一共设计了三条路线——北线、中线和南线,综合考虑而言,南线方案沿线拆迁量最小、成本最低,对周围居民区的影响也最小。

对于政府的说法,小区业主们并不认可。他们从决策程序的角度出发指出:“政府在做城市道路规划的时候,应该事先与受影响的居民沟通,就有关规划方案向民众征询意見,让民众参与到规划中来。”在2004年7月1日的听证会上,小区业主的代表指出:“我觉得这是一个很好的机会,这个机会不仅可以让业主以法律赋予的平等身份向道路的规划者和决策者们来陈述对于这条路的意见和感受,而且可以让后者平心静气地倾听并且认真耐心地做出他们很早以前就应该做出的解释。希望政府能够切实维护法定无过错方(即业主)的合法权益,切实落实‘群众利益无小事’的根本原则和保护公民私有财产不受侵犯的宪法精神。”

业主们的法理话语试图表达如下意思。一是业主的行为并非仅仅是出于私利的狭隘主义行为,而是对公民权利尤其是政策参与权利的维护,在这种权利面前,政府、专家和公民应该是平等的;二是这种政策参与的权利是一种迟到的权利,民众在工程项目开始阶段就应该知晓相关信息,表达相关诉求;三是业主们的行为是维护自身权益、维护宪法和法律权威、推动法治进步的表现。

事件发生后,《深圳日报》刊发文章指出,“在个人利益和全局利益面前,部分市民不能够顾全大局,不够理智,缺乏承担基本社会责任的意识,不顾一切地以堵路等过激的方式表达自己的诉求,严重扰乱了正常的社会秩序,给更广大市民的日常生活带来了负面的影响,这是法治意识淡薄的表现”,“部分市民应当理解,在交通环境日益严峻的情况下,政府大力推进市政建设,其本身也会成为受益者之一”,“民众应当尊重政府规划的科学性、权威性和法定性”。

四、结论与建议

综上,我国邻避冲突中的话语互动主要是政府与抗议民众的二元话语互动,互动主要围绕身份、问题、道德、法理四个主题进行。总体而言,民众话语已经成为我国公共话语中的重要构成部分,在某些公共议题上形成了强大的压力,不断影响、改变着官方话语和政府的公共决策。在与民众话语的互动中,官方话语不断革新进步,话语的内容、主题和影响力显著增强;同时,官方话语也出现了相对弱化,地方政府在舆论场的话语互动中也存在失灵现象[32]。易言之,借助新媒体壮大的民众话语时不时掀起公共舆论,它既可以发展成为对政府的有效监督,也可能异化为民粹式的话语暴力狂欢。为此,我们可以从以下几方面展开治理。

第一,增强基层民众的组织化程度。当前我国的社会治理面临着两大挑战。一是高流动性。经济社会的转型塑造了一个高流动性社会,人口、资源、信息都空前普遍、频繁、跨域地流动,这种高流动性促使民众的自我动员能力渐强。二是低组织化。改革开放之后,单位作为“政府代理”的角色大幅收缩,大量的人离开体制内单位,进入自由流动的劳动力市场,变成单位多变、地区多变、游离于具体单位和地区的人。这使得政府的治理对象从高度组织化的单位变成了分散流动的个体,社会个体与公共制度之间也出现了“断裂”,个体表达诉求和参与公共治理的组织化渠道缩窄,政府对民众的回应性孱弱[33]。面对挑战,我们一方面需要通过党组织、企业组织、社会组织、自组织等渠道提升社会民众的组织化程度,发挥组织对碎片化的民众话语的统合作用,防止话语的极化和过度分散化;另一方面要通过组织机制、技术机制、协调机制等形式增强政府对民众诉求的回应性,防止民众诉求甚至怨气的累积和爆发[34]。

第二,进行规则建设与话语引导。尽管培育和引导多种话语的发声与传播,形成多元话语互动的格局,有助于邻避冲突的解决,但任由不同观点相互竞争,可能瓦解社会共同体的凝聚力,导致社会分裂为纷争不断的一地碎片,故话语互动应该是受到规约和引导的互动。为此,应建立和完善舆论场中信息流动的法规制度,为多元主体的话语互动提供良好的规则;加强政府对公共舆论的监督和引导,既要给正常表达以必要的话语空间,也要避免破坏性话语的生成与传播。

第三,进行公共教育和公民精神建设[35]。邻避冲突中的抗议民众大致分为理性自私者(追求私利)、理性无知者(对邻避设施缺乏科学认知)、非理性情绪化者(借抗议泄愤)、公共利益维护者(如出于保护环境而参与抗议)等,总体而言,抗议中的“私民”多于“公民”。为此,应该通过全主体(政府、学校、企业、社会组织、社区、家庭、个体)、全过程(平时状态、抗议中、抗议后)、全形式(课堂式、观摩式、体验式)的路径,组织多样化的教育活动,全面提升民众的三种素养。一是提升公民素养,强化民众的社会责任感,弱化集体性的自私自利对公共利益的侵蚀;二是提升科学素养,促使民众形成对公共工程设施的科学认知,减少民众情绪化的抗议;三是提升信息素养,增强民众对繁杂信息的甄别能力,促使其自觉维护公共空间中信息流通与互动的秩序。

第四,增强政府话语载体的影响力。话语载体是影响话语竞争的重要变量,抗议民众使用的话语载体包括论坛、贴吧、博客、微博、网站、短信、电话、QQ、邮件、微信、横幅、标语、传单、展板、旗帜、口罩、文化衫、丝带、车贴、签名册、倡议书、告市民书、公开信、告媒体书、意见书、投诉信、请求函、联名信、申诉书、起诉书、行政复议书、调查报告、人大/政协提案等;地方政府的话语载体则包括短信、文件、会议、会面、约谈、广播、报纸、电视、网站、官微等。可以看出,前者主要以新兴媒介符号为主,话语载体具有多元性和广域性,能够超越行政区划展开传播,其传播力和影响力较强;后者则以传统媒介符号为主,话语传播主要集中在政府的辖区范围之内,传播力和影响力较弱。为此,地方政府应该采取措施增强报纸、电视等传统官媒的公正性和公信力,同时,积极运用新兴媒介类的话语载体,并通过法规制度规范民众对话语载体的使用行为。

參考文献:

[1]冯仕政.西方社会运动理论研究[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[2]Walsh E,Warland R,Smith D C.Backyards,NIMBYs,and Incinerator Sittings:Implications for Social Movement Theory[J].Social Problems,1993,(1).

[3]赵士林.“弱者抗争”与“身份标签”——惯习视角下突发公共事件网络话语的功能分析[J].社会科学,2015,(8).

[4]白红义.环境抗争报道的新闻范式研究:以三起邻避冲突事件为例[J].现代传播,2014,(1).

[5][美]西德尼·塔罗.运动中的力量:社会运动与斗争政治[M].吴庆宏.南京:译林出版社,2008.

[6]周裕琼.从标语管窥中国社会抗争的话语体系与话语逻辑:基于环保和征地事件的综合分析[J].国际新闻界,2016,(5).

[7]Williams R H,Alexander S M.Religious Rhetoric in American Populism:Civil Religion as Movement Ideology[J].Journal for the Scientific Study of Religion,1994,(1)

[8]郑雯,黄荣贵,桂勇.中国抗争行动的“文化框架”:基于拆迁抗争案例的类型学分析(2003-2012)[J].新闻与传播研究,2015,(2).

[9]何艳玲,陈晓运.从“不怕”到“我怕”:“一般人群”在邻避冲突中如何形成抗争动机[J].学术研究,2012,(5).

[10]夏瑛.从边缘要主流:集体行动框架与文化情境[J].社会,2014,(1).

[11][德]卡西尔.人论[M].甘阳.上海:上海译文出版社,1985.

[12]刘涛.环境公共事件的符号再造与修辞实践:基于兰州自来水污染事件的符号学分析[J].新闻大学,2014,(6).

[13]Gamson W A,Modigliani A.Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power:A Constructionist Approach[J].American Journal of Sociology,1989,(1).

[14]Moscovici S,Zavalloni M.The Group as a Polarizer of Attitudes[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1969,(2).

[15]Hinkle S,Schopler J.Bias in the Evaluation of In-group and Out-group Performance[J].Psychology of Intergroup Relations,1986,(2).

[16]叶宁玉,王鑫.从若干公共事件剖析网络群体极化现象[J].新闻记者,2012,(1).

[17]辛文娟,赖涵.群体极化视域下网络舆情的演化机制研究:以微博网民讨论“浙江温岭杀医案”为例[J].情报杂志,2015,(2).

[18]Snow D A,Benford R D.Ideology,Frame Resonance, and Participant Mobilization[J]. International Social Movement Research,1988,(1).

[19]常纪文.环境“邻避现象”及其防治[J].领导科学论坛,2016,(6).

[20]Schively C.Understanding the NIMBY and LULU Phenomena:Reassessing Our Knowledge Base and Informing Future Research[J].Journal of Planning Literature,2007,(3).

[21]崔晶.中国城市化进程中的邻避抗争:公民在区域治理中的集体行动与社会学习[J].经济社会体制比较,2013,(30).

[22]何艳玲.“邻避冲突”及其解决:基于一次城市集体抗争的分析[J].公共管理研究,2006,(4).

[23]谭爽,胡象明.公民性视域下我国邻避冲突的生成机理探析:基于10起典型案例的考察[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2015,(5).

[24]娄胜华,姜姗姗.“邻避运动”在澳门的兴起及其治理:以美沙酮服务站选址争议为个案[J].中国行政管理,2012,(4).

[25]Hardin R.One for All:The Logic of Group Conflict[M].Princeton:Princeton University Press,1995.

[26]Gamson W A,Croteau D,Hoynes W,Sasson T.Media Images and the Social Construction of Reality[J].Annual Review of Sociology,1992,(18).

[27]Schweitzer L,Kim S.Environmental Justice and Collaborative Governance: Building a Socio-Spatial Perspective for Facility Siting[J].International Review of Public Administration,2009,(1).

[28]郭巍青,陳晓运.风险社会的环境异议:以广州市民反对垃圾焚烧厂建设为例[J].公共行政评论,2011,(1).

[29][美]丹尼斯·古莱特.靠不住的承诺:技术迁移中的价值冲突[M].邾立志.北京:社会科学文献出版社,2004.

[30][法]古斯塔夫·勒庞.乌合之众[M].戴光年.北京:新世界出版社,2011.

[31]孙玮.“我们是谁”:大众媒介对于新社会运动的集体认同建构——厦门PX项目事件大众媒介报道的个案研究[J].新闻大学,2007,(3).

[32]曾繁旭,戴佳,王宇琦.媒介运用与环境抗争的政治机会:以反核事件为例[J].中国地质大学学报(社会科学版),2014,(4).

[33]张静.通道变迁:个体与公共组织的关联[J].学海,2015,(1).

[34]汝绪华.邻避冲突中风险沟通的认知偏差及其治理[J].管理学刊,2020,(5).

[35]龚志文.运动式政策参与:公民与政府的理性互动[J].吉首大学学报(社会科学版),2015,(1).[责任编辑:贾双跃]

How Discourse Competition Shaped NIMBY Conflicts?

—Based on Multiple Cases Analysis

Gong Zhiwen Chen Feng

(1.University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083;

2.Lingnan University, Hong Kong 999077)

Abstract:Any social movement or social struggle is accomplished through the construction and practice of discourse symbols. Contestants assign specific meaning to related events, problems, and situations and spread this meaning to a wide audience through discourses, thereby forming a mobilization of supporters as well as bystanders and a reactionary mobilization of opponents. Discourse competition shows the nature of the resistance movement and profoundly affects the results of the resistance movement. The discourse in Chinese NIMBY conflicts is plural, but the discourse competition is not. This research finds that while the discourses of the protests and the government tend to be polarized, the other discourses are often obscured or overwhelmed. Based on the analysis of various cases, the discourse competition of Chinese NIMBY conflicts is basically concentrated on “problem discourse competition”, “identity discourse competition”, “moral discourse competition” and “legal discourse competition”. From the perspective of different discourses, the key to the governance of NIMBY conflicts relies on the actions and reactions of people and the government. The feasible path is to promote the diversification and competition of people’s discourses and enhance the influence of the government’s ones.

Key words:NIMBY, NIMBY conflicts, discourse competition, risk society