中国城乡关系视角下乡村振兴的底层逻辑与必由之路

2023-12-06潘护林卓蓉蓉

潘护林 卓蓉蓉

浙江财经大学公共管理学院,浙江 杭州 310018

0 引言

习近平总书记曾指出,“从中华民族伟大复兴战略全局看,民族要复兴,乡村必振兴”。当前,乡村振兴已被纳入我国民族复兴的战略全局,成为我国的基本国策。鉴于此,乡村振兴已成为近些年我国学界研究的热点,相关学者对乡村振兴所需的人力、资金、技术、制度、环境等从多角度进行了大量探讨和研究,取得了丰硕的研究成果[1-5]。但乡村在地理空间上并不是一个孤立的存在,现代乡村的发展与城市有着密切的内在联系,存在既统一又对立的矛盾关系。因此,“乡村振兴”需要跳出乡村,从乡村与城市发展的内在矛盾关系中看待和把握这一重大历史课题。习近平总书记指出,走中国特色社会主义乡村振兴道路,必须重塑城乡关系,走城乡融合发展之路。

国内一些学者已从城乡关系视角,对乡村振兴中城乡融合发展之路从学理上做了深入的研究。何仁伟[6]研究认为,实施乡村振兴战略的关键是城乡要素的重新优化配置和人口的流动,城乡人均综合发展效益逐渐趋于相等。刘彦随[7]研究指出,乡村振兴重在推进城乡融合系统优化重构,加快建设城乡基础网、乡村发展区、村镇空间场、乡村振兴极等构成的多级目标体系。王颂吉等[8]研究认为,受城市偏向政策等因素的影响,城乡融合发展的体制机制未得到有效构建,也是乡村发展滞后的重要原因。谭明方[9]研究提出,城乡融合发展与乡村振兴需要围绕城乡区域“经济、生态环境、政治、社会、精神文化”5 方面展开,其中“基层治理融合发展”是关键。总体来看,现有研究对乡村振兴战略的底层逻辑和深层机制的分析不够,也未能基于此提出较为系统全面的乡村振兴建议。笔者尝试基于城乡社会经济系统关系视角及经济学虹吸效应理论,深入阐释我国乡村振兴战略提出的必要性及其底层逻辑与必由之路,以期为我国乡村振兴战略的实施提供更为完备的科学理论支撑。

1 从城乡两大系统发展关系视角看乡村振兴的必要性

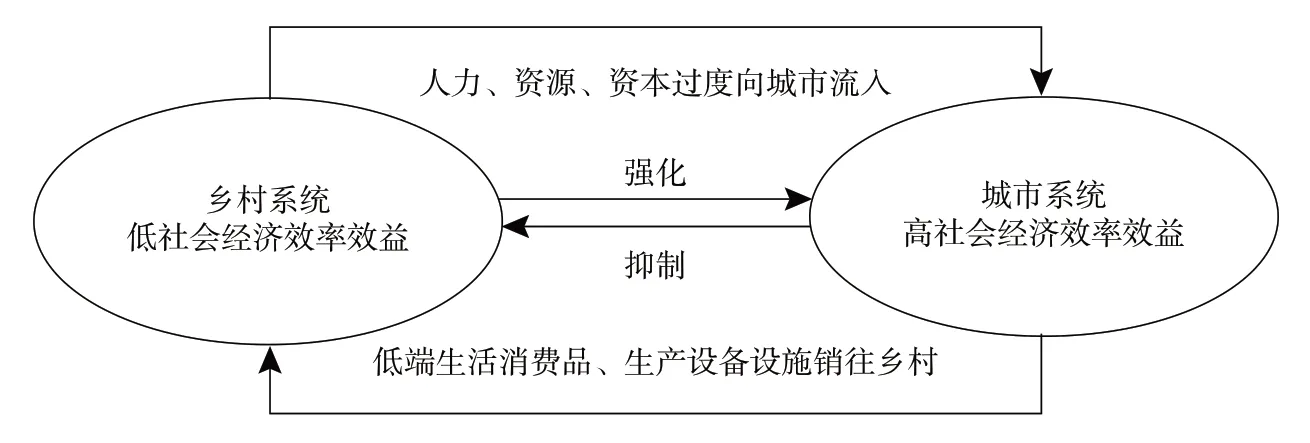

客观上看,乡村与城市是两个高度开放、密切互动和相互依存的复杂系统[10];但一度的城乡发展失衡、资源要素过度的单向流动严重威胁城乡系统的可持续发展(见图1),这是我国实施乡村振兴战略的根本原因。

图1 城乡社会经济系统的相互依赖关系

一方面,由于其内在资源条件不足和产业结构缺陷,城市系统无法完全自给自足、维持自身运转,历来高度依赖乡村系统,依赖于乡村地区大量人员、物质和能源输入。这不仅表现在城市居民日常消耗的粮食、蔬菜等农产品几乎全部来自乡村,而且表现在其产业发展所需的各类原材料,生产生活需要的水源、能源也大都来自乡村;在现代城市化进程中,乡村还为城市发展提供了大量劳动力;在市场经济条件下,乡村也是城市产业发展的重要潜在市场。据报道,改革开放以来,我国农村有6 亿多人口转移到了城市[11];并以农民工的形式每年为城市提供了数以亿计的劳动力,极大地促进了城市的建设发展。根据《经济日报》统计数据,近10 年来,农村消费市场增长总体快于城市消费市场,而且农民消费向发展型和品质型消费升级趋势明显;2022 年,我国农村消费品零售额达5.93 万亿元,达到社会消费品零售总额的13.5%[12]。由此可见,乡村的繁荣与可持续发展是城市存续和发展的天然基础。

另一方面,尽管长期以来乡村系统有着极高的自给自足性和相对独立性,但在现代市场经济条件下,乡村的发展也高度依赖城市系统。市场经济条件下,城市不仅为乡村经济发展提供广阔市场空间,而且为乡村繁荣发展提供设备设施、科学技术、资金、创新思想等。这不仅有利于推动乡村产业的规模化发展,而且有利于提高乡村产业的生产效率,推动乡村产业的现代化。与此同时,在城乡互动中农民可以接触到更为多样的思想文化,开阔农村居民视野,推动农村文化繁荣和乡村文明进程。因此,城市系统是现代乡村繁荣发展的必要外在条件和文明发展的外在动力。

总之,客观上现代乡村和城市系统相互高度依赖,一损俱损,一荣俱荣,需要协调发展。

然而,改革开放以来,我国城乡发展一度严重失衡,城乡系统间要素由乡村向城市单向流动严重,城市发展迅速而乡村渐呈衰势。具体表现为大量青壮年农村劳动力进城务工,农业土地撂荒或大量转为城市用地,农村“空心化”,环境严重污损化等[7]。这种状况长期下去,必将导致农业基础地位不牢、乡村社会不稳、自然环境恶化等,进而导致城市发展失去必要的乡村支撑,威胁城市的可持续发展。基于此,党的十九大不失时机地提出实施乡村振兴战略,以大力推动我国城乡统筹协调发展。由此可见,实施乡村振兴战略不仅是我国社会主义国家性质的内在要求,也是推动我国城乡两大系统协调持续繁荣的需要,有着深刻的客观必然性和现实必要性。

2 从城市系统对乡村系统的虹吸效应中寻找乡村不兴的原因

改革开放以来,我国快速城市化进程中城市对乡村的虹吸效应是乡村不兴、城乡发展失衡的根本原因和底层逻辑。虹吸效应是指在区域经济发展过程中,由于某地优先发展或具有了某种优势,对周边区域经济资源产生吸引力并在此集聚,而对周边区域经济发展产生抑制的现象[13]。一般来讲,现代城市相对乡村地区人口量密集,经济要素富集,基础设施完善,具有极高的规模经济效应和集聚经济效应。这导致城市就业机会位多,投资经济效率高、经济效益好(即单位资本投资回报率更好),人均收入水平高(即单位劳动力单位时间劳动付出收入更高),对乡村各类经济资源要素有着天然的强大吸引力(即虹吸效应)。加上改革开放以来我国发展的重心在城市,大量投资倾向于城市,对乡村发展投资相对不足,长期发展滞后和不充分加剧了城乡经济发展的位势差,进而人为加剧了上述虹吸效应,导致乡村人口、土地等经济要素过度向城市集聚,导致乡村社会经济发展受到抑制(见图2)。

图2 市场机制下城市对乡村的虹吸效应

上述虹吸效应具体表现在大量农民为获得高收入背井离乡进城务工,导致农业劳动力不足,大量农业土地被撂荒,农地荒废;在资本驱动下,部分农村地区的耕地特别是城郊地区耕地被低价转让成城市建设开发用地;农业基础设施投入受抑制,农业产量不高,发展缓慢;农村生活设施长期得不到改善,人居环境差等。根据国家统计局发布的《2022 年农民工监测调查报告》,2022 年我国农民工数量为29 562 万人,进城农民工有13 256 万人。相关研究表明,2017 年我国耕地撂荒面积一度高达913.33万hm2,撂荒率为6.75%[14]。根据经济形势报告网2020 年5 月18 日文,学者黄奇帆指出,近几十年来我国平均每年有53.33 万hm2耕地转化为城市建设用地[15]。上述情况如不加限制,这种虹吸效应会导致城乡发展水平进一步拉大,虹吸效应进一步增强,从而形成恶性循环,严重威胁我国城乡系统的可持续发展。

3 从弱化和逆虹吸效应视角寻求乡村振兴必由之路

根据上述分析,市场机制下城市对乡村的虹吸效应是引起乡村衰落的重要根源。尽管这种效应是现代市场经济条件下城乡发展互动关系中的必然规律,也是推动城市经济快速发展的重要机制,但相关理论和事实表明,若任由其发展,也会严重损害乡村发展与城乡整体发展的可持续性。因此,在城乡发展水平严重失衡的背景下,通过强有力的非市场化手段介入并弱化这一虹吸效应,形成城乡之间一定程度的逆虹吸效应,进而基于城乡优势互补建立城乡良性互动和融合发展机制,是乡村振兴的必由之路。

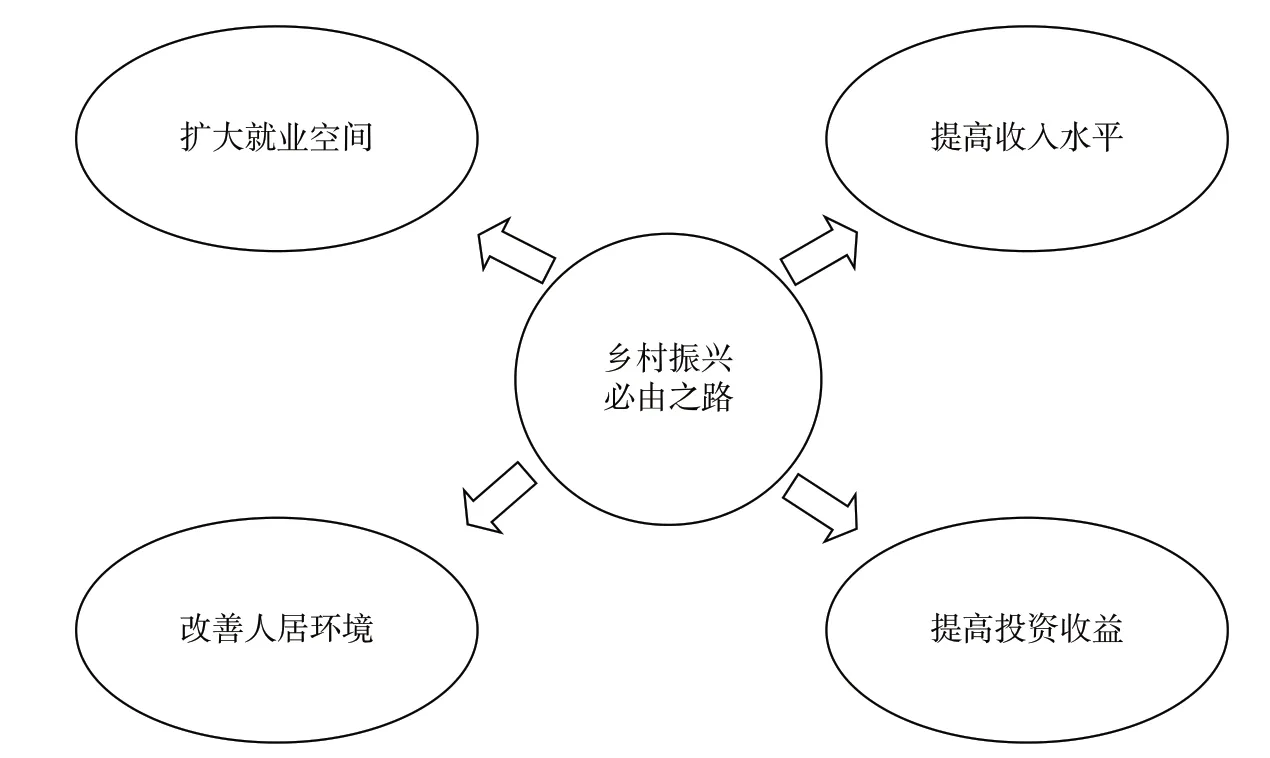

当前,我国城市对乡村的虹吸效应产生于传统发展路径下城市相对于乡村有着更高的经济效率效益、更广阔的就业空间、更高的单位劳动时间收入、更完善便捷的基础设施。因此,为弱化这种城市对乡村的虹吸效应,可从提高农业经济效率效益、扩大乡村就业空间、提高乡村劳动力收入、改善乡村人居环境等着手,从而“让农业成为有奔头的产业、让农民成为有吸引力的职业、让农村成为安居乐业的美丽家园”。只有这样,才能在乡村留住人、让更多的人投入乡村,为实现乡村振兴和现代化奠定坚实基础。为此,可从以下路径加快乡村振兴(见图3)。

图3 弱化和逆虹吸效应视角下乡村振兴必由之路

3.1 扩大就业空间,留住劳动力

必须大力扶持和发展繁荣乡村产业,为农民提供更多更适宜的就业门路。传统农业对劳动力的容纳有限,必须通过延长农业产业链、大力发展第二第三产业和实现农村三产融合发展,为农民就业和发展提供更广阔的空间,从而容纳更多的农村剩余劳动力。随着农业生产技术水平的提高,农业剩余劳动力大量产生,而农村又无其他相关产业提供就业岗位,相反城市就业岗位多、门路广,这是导致农村劳动力流入城市的重要原因。因此,大力发展乡村多样化产业,提供更多的就业岗位,实现农民“家门口”就业,是防止农村剩余劳动力过度流失的首要任务。近年来,我国政府通过大力扶植乡村养殖业、农产品加工业、旅游业及电商经济等,促使越来越多的农民实现了“家门口”就业,也为乡村振兴提供了一定的劳动力保障。据《人民日报》消息(2022 年1 月21 日18 版),在乡村产业带动下,2021 年我国有1 420万农民工实现在“家门口”稳定就业。

3.2 提高收入水平,吸引劳动力

实现农民“家门口”就业不一定能留住农村剩余劳动力。如果收入水平过低,城乡居民收入差距过大,在进城务工高收入的诱惑下,农民仍会大量流向城市,使乡村振兴人力资源匮乏。因此,有必要通过稳步提高粮食价格、提升农副产品附加值、保障农业生产各类补贴及发展多样化产业等手段,不断提高农民收入,让农民在乡村的单位劳动付出收入不低于在城市务工,真正体现农民农业劳动的价值,让农民更愿意投身农业等乡村各类产业。党的十八大以来,通过实施农业补贴、以工代赈、产业结构调整等政策措施,我国农民收入水平得到显著提高。根据2022年10月11日国家统计局发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告数据,随着脱贫攻坚各项政策和乡村振兴战略的纵深推进,农村居民人均可支配收入增速持续快于城镇居民。2021 年,我国城镇居民人均可支配收入为47 412 元,比2012 年增长96.5%;我国农村居民人均可支配收入18 931 元,比2012 年增长125.7%。2013—2021 年,我国农村居民年均收入增速比城镇居民高1.7个百分点,城乡居民收入差距逐步缩小。农民收入水平的提高,正吸引着越来越多的农民工回乡就业创业[16]。据人民日报(2023 年2 月17 日18 版“新农村”)消息,截至2022年底,我国返乡入乡创业人数已达1 220万人。

3.3 提高投资收益,吸引资本投资

农业生产基础设施落后,技术水平落后,农业生产经济效益差,也是农业投入不足、土地撂荒的重要原因。因此,有必要通过改善农业生产条件,提高单位投资农业经济效益,吸引更多的资本投入农业,巩固农业的基础地位。各地必须大力改善农业生产基础设施条件,不断提升农业生产技术,着力提高农民技术水平,推进农业产业化、规模化、特色化经营,实现农业生产效率与效益的跃升,使农业生产的单位投资收益不低于城市产业投资平均收益,吸引城乡资本投入农业,巩固农业基础地位。近年来,通过政府对农田水利设施的升级改造、智能化技术与装备的推广、新型职业农民培训、“一村一品”建设等方面的投入和扶持,我国农业生产效率与效益显著提高,投资回报率不断上升,农业逐渐成了民间社会资本投资的热门领域,有力地推动了我国农业的现代化发展[17]。这表明,为振兴乡村发挥市场机制的作用,有必要通过政府手段大力改善农业生产条件,提高农业的投资效益。

3.4 改善人居环境,留住居民居住

由于长期投入的不足,相对于城市,乡村一度生活设施落后,公共服务不完善,环境脏乱差,这也是很多农民想逃离乡村的重要原因。因此,有必要不断完善生活设施和公共服务,实施环境整治和美化,吸引更多的城乡居民流入乡村、留在乡村。各地必须不断完善乡村生活设施和公共服务,保护好乡村自然与文化环境,改善乡村人居环境,真正让乡村成为安居乐业的美丽家园。从农村电网的多轮改造,到“村村通”公路工程,再到农村互联网的不断升级、现代物流网络的建设;从标准化的农村社区卫生中心的配建,再到现在的乡村医疗网络的不断完善;从早期的“厕所革命”,到后来的乡村环境整治,再到现在的美丽乡村建设和文化遗产保护,所有这些重大举措,无不是从改善乡村人居环境角度为乡村振兴奠定了重要基础。值得注意的是,优美的自然环境、美丽的田园风光、淳朴乡风民宿和农耕文化,是乡村相比城市独有的优越人居环境要素,是乡村吸引人和留住人的独特优势,需要大力保护和营建。实践表明,当前日益便捷、优美、和谐的乡村已经成为吸引农民工回流、城市居民向往的福地。根据我国《乡村旅游绿皮书(2022)》,2011—2019 年我国休闲农业和乡村旅游接待规模总体保持快速增长态势;2020 年,在新型冠状病毒感染影响下,我国乡村休闲旅游接待游客仍接近26 亿人次。乡村旅游的兴起一方面表明我国乡村人居环境得到显著改善,另一方面也为我国乡村振兴注入了活力。

采取上述措施可有效缩小城乡发展之间的位势差,增强乡村发展的内在吸引力,从根本上抑制城市对乡村发展的虹吸效应,形成城乡之间一定程度的逆虹吸效应,从而逆转现代市场经济条件下乡村衰落的趋势,使更多的人力等经济资源回流到乡村,使乡村走向振兴。当然,除此之外,从城乡系统关系视角看,乡村振兴最终需要建立良性互动、融合发展格局。正如习近平总书记所强调,振兴乡村,不能就乡村论乡村,还是要强化以工补农、以城带乡,加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,也就是要走城乡融合发展之路。

4 结束语

从对城乡发展系统关系和城市对乡村虹吸效应的分析中,可以从根本上更清晰地认识和把握当前我国大力实施乡村振兴战略的必要性、底层逻辑和必由路径。这为正确认知我国乡村振兴战略这一重大历史课题提供了一个新视角。城乡发展失衡是当前我国实施乡村振兴战略的历史前提,实施乡村振兴战略是城乡系统协调可持续发展的内在要求。改革开放以来,我国重城市轻农村的发展政策及城市对乡村资源的虹吸效应是导致我国乡村衰落的重要深层原因。实施乡村振兴战略,通过大力扶持农村产业,提高农民收入水平、改善农村生产生活条件,增强乡村发展的比较优势,从而打破这种虹吸效应,是实现我国市场经济条件下乡村振兴和城乡协调发展的必由之路。