瑞典生物质资源转化利用政策行动路径演进及启示

2023-12-05钱炳宏邵超峰

钱炳宏,邵超峰

(南开大学环境科学与工程学院,生物质资源化利用国家地方联合工程研究中心,天津 300350)

瑞典是全球生物质产业最发达的国家之一,生物质资源已经成为瑞典的第一大能量消费来源。在相关政策行动的保障下,瑞典基于丰富的生物质资源和巨大的取暖需求,逐步形成了以能源化为主的生物质供热、生物质发电和生物质交通运输三大生物质资源转化利用路径[1-3],生物质资源在能源消费结构中的比例已攀升至31.6%,远高于欧盟的11%和全球的12%[4-5],为瑞典消除能源安全风险、推动能源转型进程、平衡经济发展与生态保护和履行《欧洲绿色协议》作出了突出贡献[6-7],探索形成了生物质资源高效利用的先行经验和模式。我国作为农业大国和人口大国,生物质资源丰富但时空布局不均,特别是北方地区因资源和气候条件与瑞典相似而同样具有巨大的生物质资源能源化潜力。受发展路径不精准、成本和技术存在瓶颈、政策行动缺乏强制性且延续性不足、资源转化利用标准混乱等因素影响,我国当前生物质资源转化利用效率不高[8]。

本文以时间序列为基础,采用文献分析的方式梳理瑞典生物质资源转化利用政策行动路径,剖析其阶段性特征与问题,重点关注事项及发展目标的演化,提炼形成每一阶段的背景和主要政策行动,分析总结关键成果,从中挖掘典型经验,并将其与我国的生物质资源禀赋条件、现实利用需求和当前面临的转化利用问题等充分结合,从整体和区域层面上总结瑞典生物质资源转化利用行动启示,以期为我国在新发展阶段更好地推进生物质资源转化利用行动提供参考。

1 瑞典生物质资源转化利用的政策行动路径

瑞典生物质资源转化利用政策行动主要通过国家法律、政府法案、计划及标准体现,欧盟的政策行动则主要由通报、指令、条例、决定及标准构成。由于欧盟法优于各成员国的国内法[9],瑞典加入欧盟后演化形成了欧盟与瑞典政策行动相结合的政策行动体系。

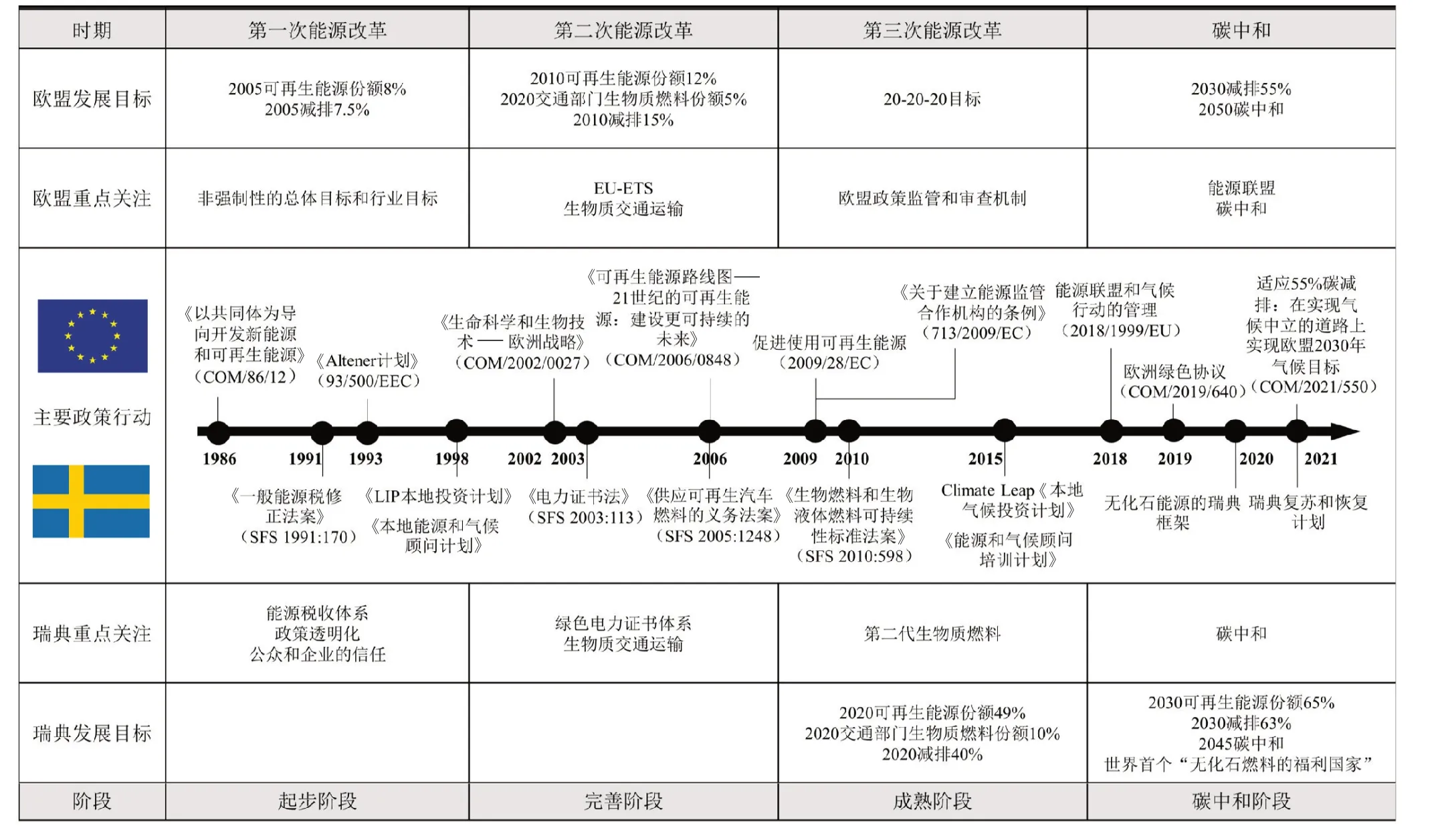

根据生物质资源转化利用的政策行动演进并对应欧盟能源改革的时间表,可将瑞典生物质政策行动路径分为四个阶段:起步阶段(20世纪70年代—2000年)、完善阶段(2000—2007 年)、成熟阶段(2008—2016 年)和碳中和阶段(2017 年至今)。四个阶段内,瑞典在推进生物质资源转化利用的过程中始终紧扣时代背景,经历了由行政到市场、由宽松到强制、由重点到全面的政策行动路径阶段性发展历程。其中,瑞典政策行动的主导落实方式由行政手段演化完善为市场手段,政策行动框架的强制性逐渐增强,重点关注领域由以热力部门为核心逐步向电力、交通运输等部门拓展,核心发展目标由能源转型过渡到碳中和。各阶段的主要政策行动、重点关注事项和发展目标的演化如图1所示。

图1 瑞典生物质资源转化利用政策行动路径Figure 1 Policy-and-action path of conversion and utilization of Swedish biomass resources

标准化作为重点问题在各阶段中被多次关注。目前,瑞典形成了“国际标准化组织(ISO)标准-欧洲标准-瑞典标准”三级生物质资源转化利用标准框架,各项标准主要针对生物质固体燃料、生物液体燃料、生物质燃气等生物质产品展开,涉及术语和分类、质量保证、生产规范和利用规范等多个方面。

本文涉及的标准来源于ISO(https://www.iso.org/)、欧洲标准化委员会(https://www.cencenelec.eu/)和瑞典标准化委员会(https://www.sis.se/en/standards/),政策行动来源于欧盟EUR-lex 网站(https://eur-lex.europa.eu/homepage.html/)、瑞典议会(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/)以及JP Infonet Lagboken 网站(https://www.lagboken.se/Lagboken/start/),数据来源于Eurostat 数据库(https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database/)和瑞典能源署(http://www.energimyndigheten.se/en/facts-and-figures/statistics/)。各阶段的具体内容如下。

1.1 起步阶段(20世纪70年代—2000年)

瑞典位于高纬度的北欧地区,冬季气候寒冷且持续时间较长,因此需要满足冬季供热采暖的现实需求。同时,地广人稀的瑞典超七成的国土由森林覆盖[10],然而本土的化石能源存在严重缺口,只能依赖进口满足国内的能源需求[11]。本阶段伊始,石油在瑞典的能源消费结构中约占60%的份额,在供热部门能量输入中甚至拥有近98%的绝对地位。生物质资源消费虽然在当时已经约占13%,但并非瑞典主要的能量来源。此时,瑞典的能源消费结构与瑞典森林资源丰富、化石能源匮乏的资源禀赋完全背道而驰,两次石油危机为瑞典敲响了能源安全的警钟。

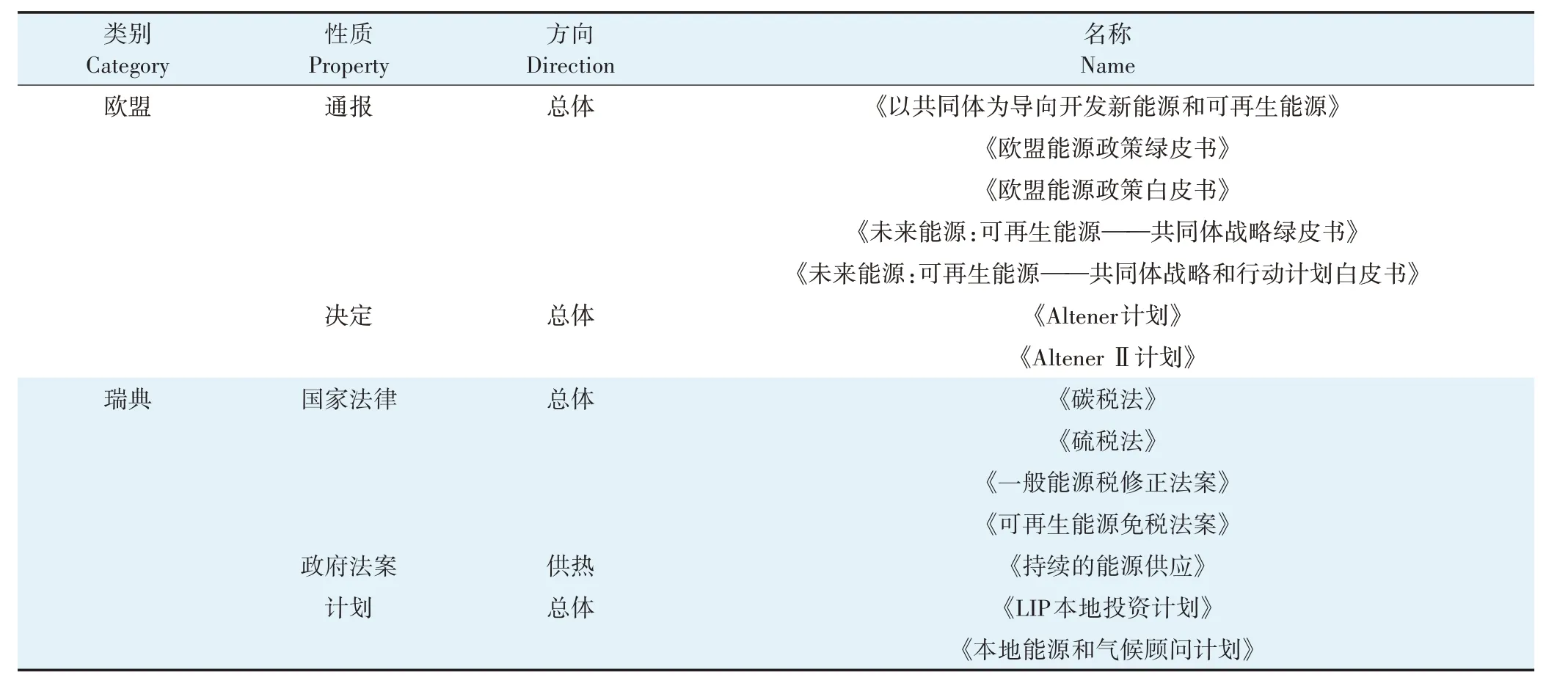

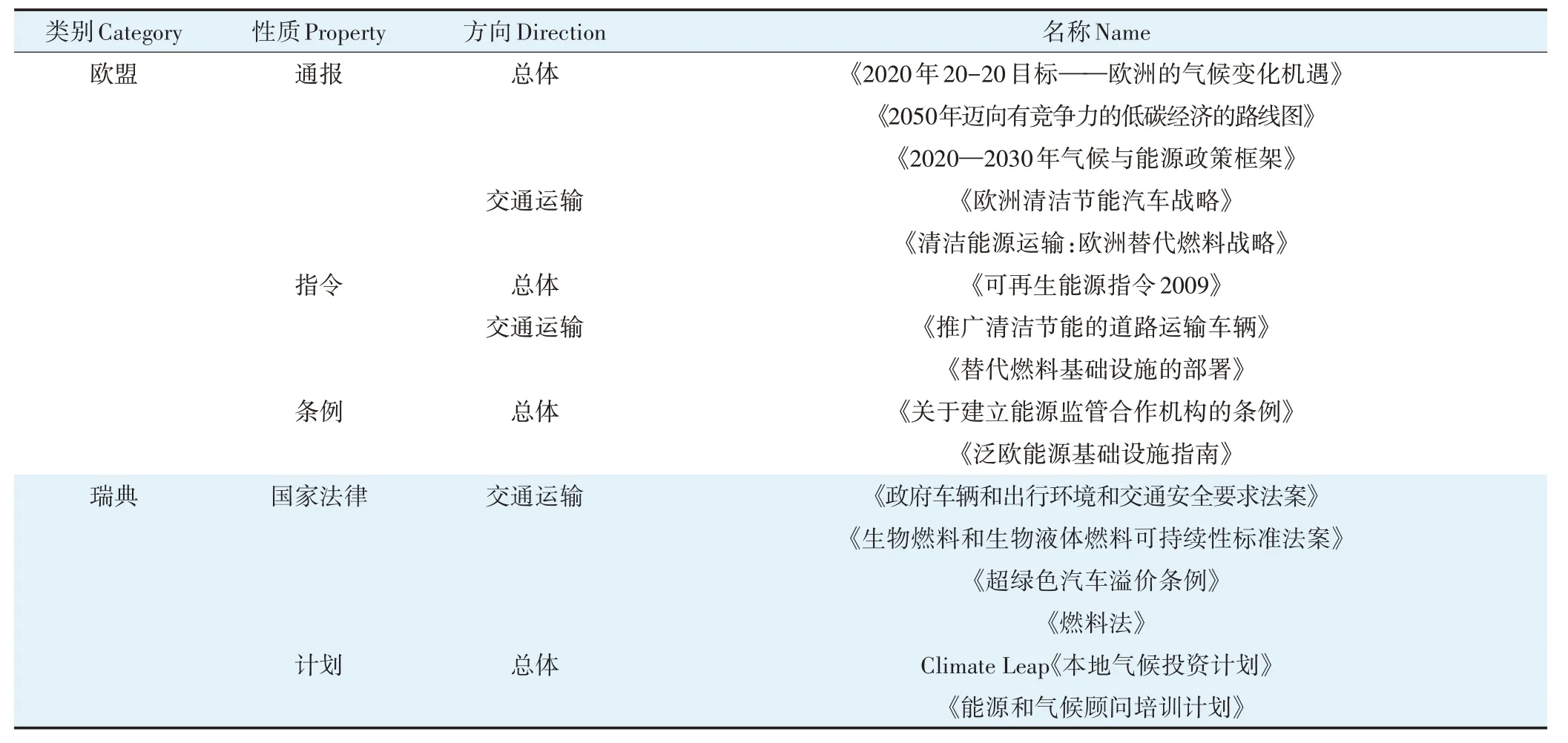

石油危机后,瑞典开始积极寻求能源替代方案,通过税收、补贴等一系列政策行动尝试激活生物质资源发展潜力(表1)。1991 年,瑞典政府发布的《一般能源税修正法案》将《碳税法》《硫税法》纳入瑞典能源税收体系中,由能源税、二氧化碳税、含硫排放税组成的能源税收“三驾马车”正式形成,生物质燃料则不在该税制的征收范围内。能源税收体系被认为是瑞典生物质资源转化利用发展进程的关键推手之一[2]。1998 年,在考虑能源转型的同时,瑞典政府注意到了公众和企业意识“转型”的作用。《LIP 本地投资计划》倡导地方政府与公司或组织开展合作,运营温室气体减排项目;《本地能源和气候顾问计划》则由国家政府筹措资金,下沉各地设置能源和气候信息咨询服务系统,引导公众和企业树立能源转型和温室气体减排的意识,增加生物质资源推广过程中的透明度。

表1 起步阶段的主要政策行动Table 1 Main policies and actions in the initial stage

20 世纪90 年代,欧盟制定了第一代能源改革方案,开始搭建生物质资源转化利用政策行动体系。欧盟在本阶段主要通过制定总体目标和行业目标、开展标准化工作以及引导公众和企业的方式推广生物质资源,并未采取类似瑞典的强制性手段。1995 年瑞典正式加入欧盟后,双方政策行动开始整合统一。

在起步阶段,瑞典重点关注了能源税收体系、政策一致性和透明化,以及可再生能源发展目标,降低了生物质资源转化利用的经济成本,初步塑造了生物质资源清洁、低碳和稳定的市场形象,为生物质资源转化利用的发展注入了延续性。该阶段瑞典立足于禀赋条件和利用需求,围绕能源安全问题,基本确立了以能源化为主的生物质资源转化利用方向,并将生物质供热确定为主要的转化利用路径。

瑞典在莫拉和恩雪平建成了首批生物质热力锅炉后,又在韦克舍、布罗斯和林雪平等地推进由化石燃料锅炉向生物质锅炉或混燃锅炉的改建[12-13],以石油为主的供热结构被彻底颠覆,供热部门中大量的石油锅炉被淘汰,能源转型进程进展迅速。生物质资源在瑞典供热部门的能源消费量由1970 年的0.30 TWh迅速提升至2000 年的18.04 TWh,总量占比由2.05%增至39.67%,一跃成为瑞典供热部门的第一大能量来源;而石油则由14.30 TWh 萎缩至3.17 TWh,不再在供热结构中占有重要地位。在供热部门热电联产项目的带动下,瑞典生物质发电量逐步增加至3.96 TWh,然而仅占比2.8%,对瑞典电力部门影响有限。

1.2 完善阶段(2000—2007年)

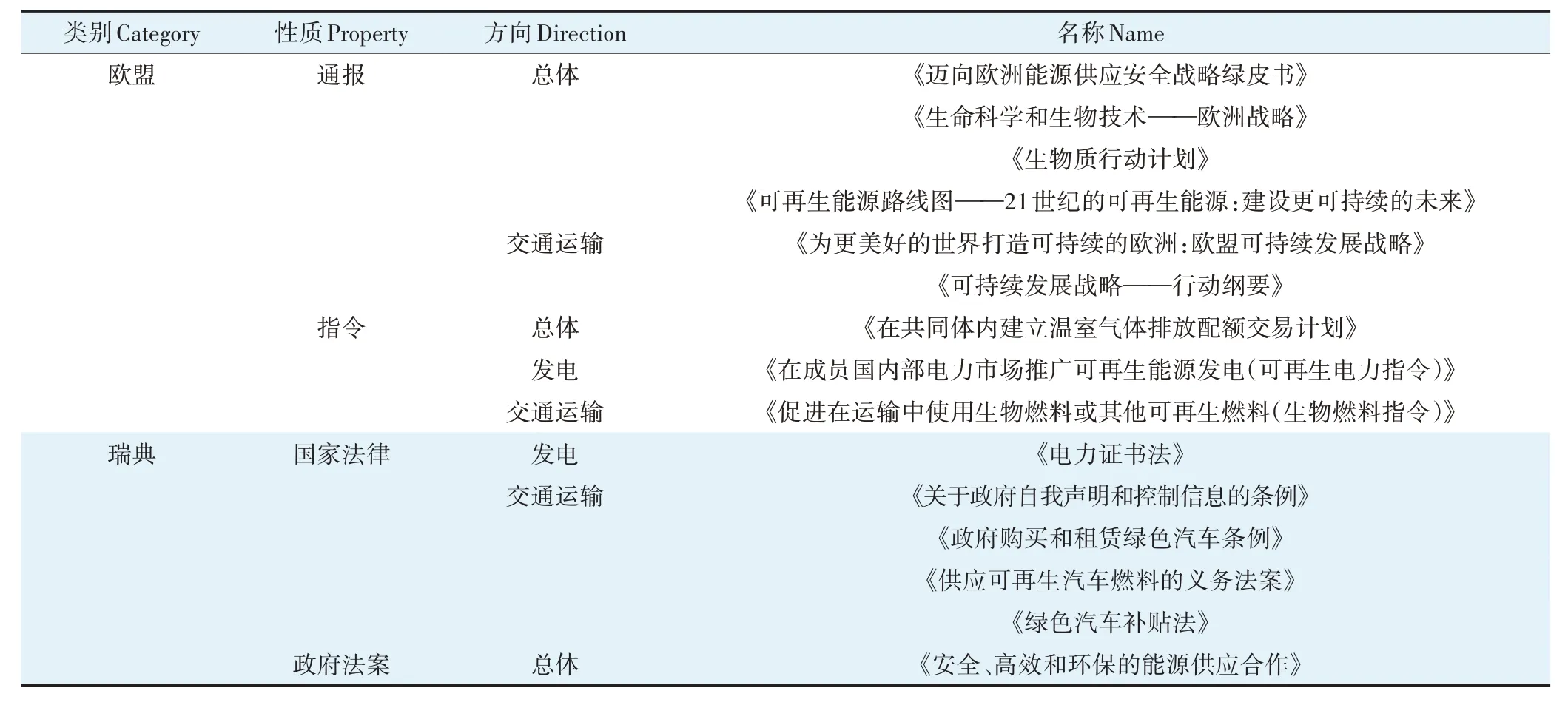

在起步阶段,瑞典生物质资源转化利用的发展出现了一定的不平衡现象:供热部门依托生物质资源迅速推进能源转型,生物质发电则增长缓慢,极具未来前景的生物质交通运输仍处在空白状态。欧盟则饱受成员国不落实欧盟指令、政策不透明等问题的困扰。在新千年,欧盟即将迎来相关政策文件中规定的第一轮目标验收。为此,欧盟在2000 年开启了第二次能源改革。该时间节点与瑞典的完善阶段相呼应,欧盟政策行动对瑞典的影响力开始扩展。本阶段的主要政策行动如表2所示。

表2 完善阶段的主要政策行动Table 2 Main policies and actions in the improvement stage

针对生物质发电,2003 年出台的《电力证书法》建立了瑞典绿色电力证书体系。瑞典政府强制供电商和用电者购买与其供用电量相对应的绿色电力证书,成交价格由交易市场决定,若未购买足额证书将受到经济惩罚,以此推动可再生能源电力的生产和应用[14-15]。该法案被认为是瑞典生物质资源转化利用发展进程的另一个关键推手[2]。针对生物质交通运输,2001 年起,瑞典政府先后发布了《政府购买和租赁绿色汽车条例》《绿色汽车补贴法》等法案,政府强制采购生物质燃料汽车等绿色汽车,并向绿色汽车的消费者发放补贴。2006 年的《供应可再生汽车燃料的义务法案》则着眼于基础设施保障供应,强制部分加油站至少开展一种可再生燃料的供应服务[16]。

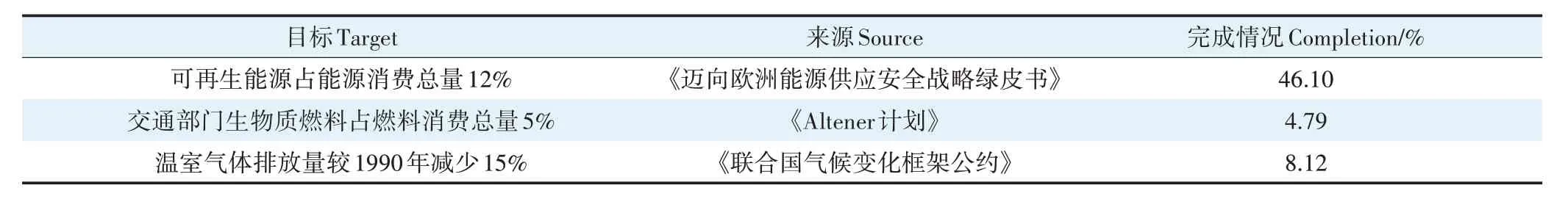

2003 年,欧盟建立了温室气体排放配额交易系统(EU-ETS),迈出了生物质产业市场化的第一步。欧盟在2006 年的《可再生能源路线图——21 世纪的可再生能源:建设更可持续的未来》中将可再生能源目标由8%更新至12%;随后发布的《可再生电力指令》等将成员国纳入定期的评估审查中,首次从法律层面上保障了目标的落实。欧盟还通过《可持续发展战略——行动纲要》等文件确立了生物质交通运输作为欧洲可持续发展战略重要组成部分的特殊地位。

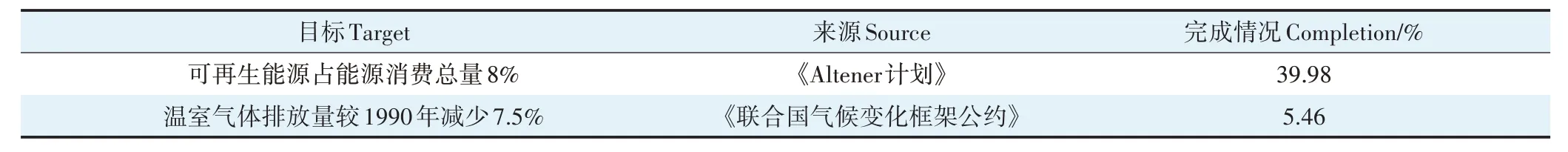

在完善阶段,瑞典进一步扩大了生物质资源的利用范围,重点关注了绿色电力证书体系和EU-ETS,生物质资源市场化成为新趋势;政策行动逐渐侧重生物质交通运输,为这一极具潜力的未来路径打造了发展布局;同时还提升了可再生能源发展目标并提出了交通部门目标,2005 年的目标完成情况如表3 所示。该阶段瑞典稳固了生物质供热的发展成果,着力解决了生物质发电和生物质交通运输两大发展迟缓的短板,正式确立了生物质供热、生物质发电和生物质交通运输三大转化利用路径。

表3 2005年目标完成情况Table 3 Completion of targets in 2005

《电力证书法》出台后,瑞典生物质热电联产项目迎来利好,生物质发电的潜力得到一定释放。2007年,瑞典生物质发电量增加至9 TWh,总量占比扩大至6.54%。随着欧盟和瑞典生物质资源转化利用政策行动逐渐向生物质交通运输倾斜,瑞典交通部门的生物质燃料消耗量由0迅速增加至25.54万t标准油,在燃料消耗总量中的占比提升至3.33%。生物乙醇、生物柴油和生物质燃气是瑞典交通部门最常用的三种生物质燃料,应用范围最广泛的是以粮食作物为原料生产的第一代生物乙醇。北欧最大的精炼厂Lantmännen Agroetanol 发挥母公司的农业集团优势,以粮食和能源作物为原料生产生物乙醇,到2007 年年产量已达到5.7 万m3,并计划在两年内将生产能力增加至20万m3以上[17]。

1.3 成熟阶段(2008—2016年)

在完善阶段瑞典补齐了短板,实现了生物质供热、生物质发电和生物质交通运输三大转化利用路径的协同发展,能源转型进程稳步推进。然而,第一代生物质燃料对于土地碳汇和农业生产造成的威胁逐渐浮现,瑞典交通部门的二次转型需要提上日程。瑞典未能如期完成预期减排目标,温室气体减排也亟需更多关注。欧盟松散的政策行动体系仍未完全修正,而新一轮的目标验收也即将到来。2009 年,欧盟开启了第三次能源改革,本阶段的主要政策行动如表4所示。

表4 成熟阶段的主要政策行动Table 4 Main policies and actions in the maturity stage

针对温室气体减排,瑞典2008 年设定了里程碑式的减排目标:到2020 年,瑞典的温室气体排放量较1990 年减少40%。针对第一代生物质燃料,2010 年,瑞典在《生物燃料和生物液体燃料可持续性标准法案》中强调了保护农业生产、自然生态和土地碳汇,严格限制了生物质燃料的生产原料,以期逐步淘汰第一代生物质燃料、生产第二代生物质燃料。2015 年,瑞典启动了Climate Leap《本地气候投资计划》和《能源和气候顾问培训计划》,进一步促进了生物质资源转化利用在中小企业范围内的推广。

2008 年,欧盟在《2020 年20-20 目标——欧洲的气候变化机遇》中提出了“20-20-20”目标,即到2020年温室气体排放量减少20%且能效提升20%。随后,《可再生能源指令2009》以法律形式赋予了该目标强制性,并为瑞典制定了在2020 年完成可再生能源占比49%和交通部门生物质燃料占比10%的国家目标。2009 年,欧盟政策监管和审查机制首次在《关于建立能源监管合作机构的条例》中以立法形式确立,该机构将在成员国履行相关政策的过程中行使协调、监管和审查职能。

在成熟阶段,瑞典重点关注了第一代生物质燃料向第二代生物质燃料的转化,并首次更新了置于监管下的强制性发展目标,2010 年的目标完成情况如表5所示。该阶段瑞典延续了既有的政策行动方向,巩固了三大转化路径取得的阶段性成果,本土和欧盟政策行动的融合程度加深。

表5 2010年目标完成情况Table 5 Completion of targets in 2010

2016 年,瑞典交通部门生物燃料消耗量占比已攀升至15.41%。《生物燃料和生物液体燃料可持续性标准法案》出台后,以农林废弃物为原料生产的第二代纤维素生物乙醇成为新的发展方向。恩舍尔兹维克的Domsjö 生物精炼厂[18]和SEKAB 生物炼制示范工厂[19]依托当地的林业工业,分别通过水解发酵技术和纤维素技术应用平台(CelluAPP)开展第二代生物乙醇项目示范,年产量可达1.4万t和160 t。然而,受制于技术、成本等因素,第二代生物乙醇工厂产量普遍较低,生物柴油逐渐填补了第一代生物乙醇退市的空缺,成为了交通部门生物质燃料消费的新主力[1,6,20]。2016 年,瑞典交通部门生物乙醇利用量已经由2.89 TWh的高点萎缩至1.16 TWh,生物柴油消费量则大幅度扩张至12.01 TWh,原有的生物质燃料格局被打破。

1.4 碳中和阶段(2017年至今)

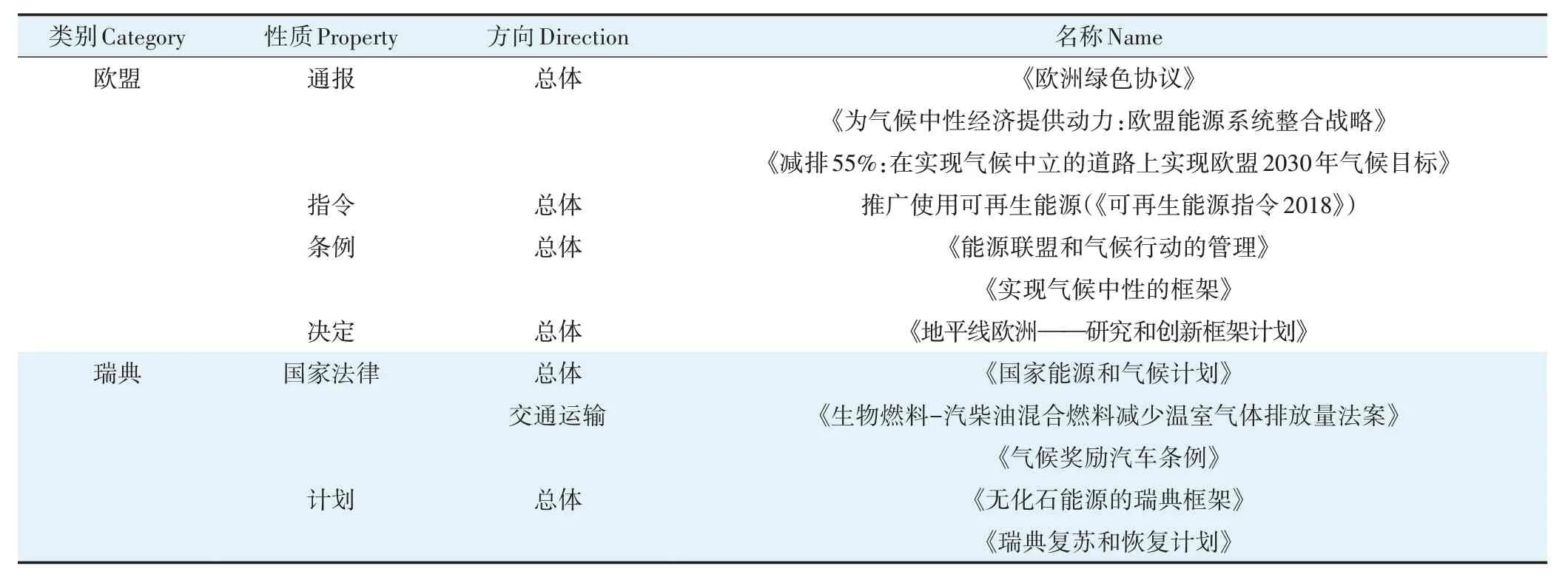

2015年,联合国气候峰会通过了《巴黎协定》。协定推动各国以“国家自主贡献”的方式切实参与到全球应对气候变化的行动中,力争到2030年将全球温室气体排放量削减约50%、到21 世纪中期实现碳中和,欧盟和瑞典分别根据该协定提出了在2050年和2045年实现碳中和的愿景,生物质资源转化利用与欧盟碳中和进程“绑定”的同时也面临着巨大的达标压力。现有的计划已不能满足紧迫的碳中和目标,欧盟和瑞典需要在政策行动体系中加入更多广泛、激进和有效的政策,以保障碳中和愿景的如期实现(表6)。

表6 碳中和阶段的主要政策行动Table 6 Main policies and actions in the carbon neutralization stage

2018 年,欧盟在《能源联盟和气候行动的管理》中构建了能源联盟,重点攻坚能效、脱碳以及研究创新和竞争力等领域。2019 年,欧盟推出的《欧洲绿色协议》拟定了清洁能源、工业转型、节能建筑和智慧交通四大研发示范方向,生物质资源转化利用则是支持上述方向的关键路径,同时正式提出了欧盟到2030年减排50%、到2050年实现碳中和的目标。2021年,欧盟发布的“减排55%”计划将2030 年减排目标进一步提升至55%。

瑞典的政策行动根据欧盟的动向做出了调整。2018 年,瑞典通过《气候奖励汽车条例》建立了低排放绿色汽车和传统燃油汽车消费的奖惩机制。2019年,在根据欧盟《能源联盟和气候行动的管理》拟定的瑞典国家能源和气候计划中,瑞典提出了2030 年较1990年减排63%、到2045年实现碳中和的目标,并建议通过2030年可再生能源占比达65%的情景对温室气体减排进程给予保障。2020 年,瑞典“无化石能源的瑞典框架”承诺到2030 年瑞典热力和电力部门将完全排除化石能源、生物质燃料在2030 年实现气候中性并于2045 年具备市场竞争力,瑞典将因此成为世界首个“无化石能源的福利国家”[21]。

在碳中和阶段,瑞典关注的重点问题全面转向碳中和,希望将生物质资源转化利用应用于多部门的减排进程中,新的生物质资源发展目标同样围绕碳中和展开。瑞典在2020 年迎来了第三轮目标验收,完成情况如表7所示。

表7 2020年目标完成情况Table 7 Completion of targets in 2020

2 瑞典生物质资源转化利用的典型经验

通过剖析生物质资源转化利用发展脉络发现,瑞典充分考虑了客观因素的影响,依托不断演进的政策行动的有效保障,逐步获取了公众和企业的信任,形成了以生物质供热为基础、以生物质发电为补充、以生物质交通运输为未来发展方向的能源化模式(图2)。本文从以下四个方面具体阐述瑞典生物质资源转化利用典型经验。

图2 瑞典推进生物质资源转化利用系统方案Figure 2 Swedish system scheme for promoting conversion and utilization of biomass resources

2.1 推出具有法律效力的政策行动

目前,欧盟通常会通过指令、条例等具有法律效力的政策文件配合不具有强制性的通报落地实施。同时,瑞典出台的本土政策则完全由国家法律、政府法案等法律性文件主导。因此,瑞典生物质资源转化利用政策行动体系具有明显的法律性质,政策强度较高,拟定的大部分目标和开展的行动规划能够获得带有强制性的政策文件的背书,极大程度上消解了可能存在的灰色空间和缓冲地带,在客观上保障了瑞典生物质资源转化利用政策行动的有效落实,助力生物质产业的迅速发展。

2.2 重视政策一致性与政策透明化

瑞典创造性地推出了两轮本地投资计划和本地顾问计划,将政府出台的政策行动下沉到地方,与公众和企业零距离接触,塑造了生物质资源清洁、低碳和稳定的良好形象,保证了政府-公众-企业对生物质资源的一致认知和态度。在欧盟框架下建立的欧洲政策监管和审查机制则提供了第三方的监管形式,独立于政策制定和政策实施部门的监管机构,利用政策行动的强制性和法律效力,执行对政策行动实施效果的监管、考核和评价,在客观上保障了政策行动的有效落实。上述行动大幅提升了政策一致性和政策透明化,对增进公众和企业对生物质资源的信任和支持起到了积极作用。

2.3 构建全面的标准框架

在瑞典生物质资源转化利用标准框架内,ISO 标准、欧洲标准和瑞典标准三类标准的涵盖范围之间呈现出明显的互补性:ISO 标准作为基础组成部分,主要涉及术语和分类方面;欧洲标准和瑞典标准则对质量保证、生产和利用规范等延伸方向作出了详细规定。作为配合欧盟和瑞典相关政策行动等落地施行的政策工具,尽管标准不具有强制性意义,但在瑞典生物质资源转化利用政策行动体系中作用显著,其不仅为生物质产品在生产、利用等环节提供了全面的规范化参考,还起到了保障政策一致性与透明化的作用,对于瑞典生物质产业的发展具有积极意义。

2.4 不断健全生物质资源转化利用模式

瑞典的生物质资源转化利用模式具有灵活的形式,随着不断演化的禀赋条件、利用需求、外部环境和转化利用问题等逐步健全。早期,瑞典以热力部门作为切入点,依托能源税收体系等政策行动的保障,在全国范围内迅速实现了由石油到生物质资源的转型,为生物质产业的整体发展打下了良好的基础。瑞典生物质发电的发展空间长期被水电和核电的存量和增量挤占[22-23],在绿色电力证书体系建立后才随着大量生物质热电联产项目的投产得到有限发展,补充进入生物质资源转化利用模式中。在热力和电力部门的生物质资源转化利用潜力被逐渐释放完全后,瑞典及时将生物质交通运输调整为未来绿色转型的新引擎,通过大力推广生物质燃料汽车和建设基础设施,迅速激活了空白状态下的生物质交通运输。在全球碳中和背景下,充分发挥生物质燃料在交通运输部门中巨大的减污降碳潜力,其将成为瑞典未来持续推进绿色转型与减碳进程的重要路径。

3 瑞典生物质资源转化利用行动启示

我国与瑞典均拥有丰富的生物质资源,但区别于瑞典以林业为基础的生物质产业,我国的生物质资源主要来源于农业。我国生物质资源的年产生量约为35 亿t,秸秆、畜禽粪便、生活垃圾等生物质资源主要分布在我国北方地区,分别占全国总量的约64%、55%和38%[24]。

与瑞典的成熟体系相比,我国现有的生物质资源管理体系较为混乱,推行的相关政策行动缺乏法律支持且未能形成有效精炼的标准框架,各管理部门对于生物质资源的导向不清晰,生物质资源转化利用仍备受争议。

我国生物质资源转化利用在农业、电力、热力和交通运输等部门中取得了一定发展成果,满足了上述部门的部分原料需求,但与瑞典相比整体上仍处于初级阶段。目前,我国秸秆还田量达4亿t,生物质年发电量超1 300 TWh,生物质供热面积达4亿m3,生物液体燃料年产量在400万t以上[25-27],对我国推行的农业废弃物循环利用、非水可再生能源发电、北方地区清洁供暖和生物乙醇汽油封闭推广等政策行动起到了关键作用。然而,我国生物质资源转化利用发展路径偏重于整体引导,与各地区客观因素的契合程度不强,满足各地区各部门原料利用需求的巨大潜力尚未有效发挥。循环农业等生态产品的价值实现仍处于萌芽状态,以化石能源为主体的能源消费结构没有根本改变,生物质资源对能源转型的积极作用未充分释放,生物质产品面临的成本和技术瓶颈尚未妥善解决,生物质资源转化利用在各部门中的占比几乎可忽略不计。

因此,我国需要借鉴瑞典的典型经验,逐步克服上述问题的影响,在新发展阶段探索建立符合国情的生物质资源转化利用发展方式。

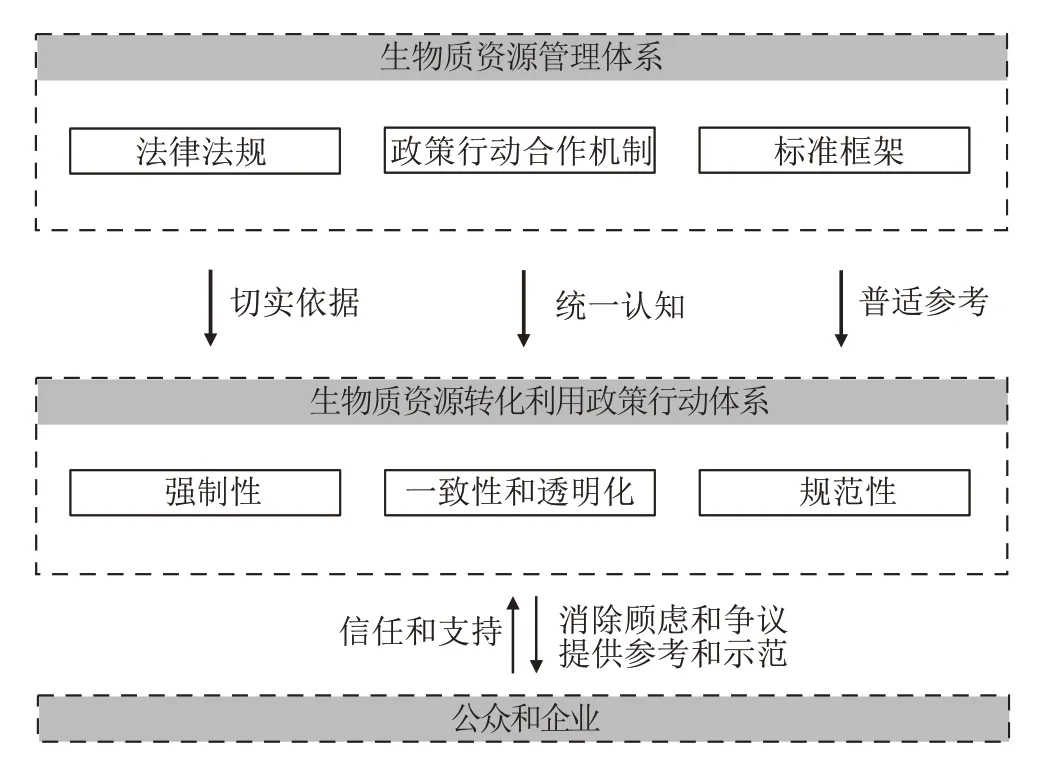

3.1 推动生物质资源转化利用的顶层设计

我国应围绕双碳目标推动生物质资源转化利用的系统性顶层设计(图3)。首先,吸纳法律法规在瑞典生物质资源转化利用发展脉络中的积极作用,制定相应法律作为基础性保障。生物质资源转化利用政策行动的制定、落实和监督都应围绕上述法律法规展开,参考瑞典的政策行动融合、政策行动下沉、监管和审查机制等有力举措,保证我国政策行动在管理部门-第三方机构-公众-企业多方角度的一致性和透明化。标准框架作为衔接法律政策与技术应用的桥梁,应充分承接生物质资源转化利用法律法规和政策行动的内涵,利用我国现有的五级标准体系为生物质资源转化利用提供全面的标准化参考依据。

图3 瑞典典型经验对我国顶层设计的启示Figure 3 Enlightenment of Sweden′s typical experience to China′s top-level design

同时,各地区应以瑞典不断更新完善的生物质资源转化利用模式为样板,从本地现实条件需求与未来发展方向出发,灵活动态地选择健全最适宜、最契合的本地模式,做到生物质资源转化利用的精准落地。在此基础上,我国宜逐步优化生物质资源转化利用技术路径,不断创新生物质资源能源化技术完善和重难点攻关,重视肥料化和饲料化等农业内部循环方式的落实,逐步开拓原料化和基料化等新型转化利用路径,紧跟国际前沿生物质技术方向,通过关键核心技术创新压缩经济成本,引领生物质资源转化利用的规模化和多元化发展。

3.2 健全生物质资源管理体系

我国可参考瑞典的政策行动路径,健全生物质资源管理体系,解决当前管理混乱对生物质产业发展的掣肘,建立规范化的生物质资源管理体系(图4)。

图4 我国生物质资源管理体系设计Figure 4 Design of the management system for biomass resources in China

我国目前的生物质资源转化利用政策行动缺乏相关法律条文的背书,整体政策强度偏低,在协调相关各方存在的利益冲突时面临“无法可依、无规可循”的窘境,间接催生了生物质资源转化利用的乱象。因此,我国亟需研究制定生物质资源化的相关法律法规,协调各方承担合理的责任和义务,为相关政策文件和行动规划的执行提供切实依据。

我国生物质资源管理部门之间的协同机制较为松散,对生物质资源的污染顾虑与降碳愿景并存,政策行动的延续性和一致性不强。因此,我国现阶段应及时整合建立管理部门间的协同机制,树立对生物质资源积极的认知和态度;同时加强对公众和企业的宣传,通过引导市场交易、建立第三方顾问和监督机制等多样化的手段,及时消除对生物质资源转化利用的顾虑和争议。在未来应逐步建立生物质资源管理部门、第三方顾问监督机构、公众和企业等多方稳定参与的生物质资源转化利用政策行动合作机制,保障生物质政策行动的一致性和透明化。

我国目前的标准框架由国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准组成,大量标准存在内容重复或类似、仅在适用范围有所区分的现象,标准框架体量臃肿但实际覆盖面有限。因此,需系统地梳理整合标准框架,承接相关政策行动并为生物质产业提供普适的参考依据(图5)。我国应参考瑞典标准框架,瞄准生物质资源转化利用技术和路径、生物质产品的质量保证和生产利用规范等关键环节,精简重复内容、补充缺失方向,及时制定一套权威的、具有参考性的国家标准。在引导各地各行业探索符合其实际条件的生物质资源转化利用模式的同时,总结制定多样化的行业标准和地方标准,充分发挥其特色。在中长期内发挥团体标准的纵向性质,鼓励各团体与科研机构对接,在生物质资源转化利用技术领域先行先试,利用相关经验和成果提出创新性与前沿性并举的标准;依托企业深入生产一线的优势,持续以企业标准的形式总结生物质产业的成功示范、高效技术和管理成果等成熟经验,突出实际应用意义。

图5 我国生物质资源转化利用标准框架设计Figure 5 Design of the standard frame for conversion and utilization of biomass resources in China

3.3 选择适宜的生物质资源转化利用模式

我国宜坚持因地制宜的原则,做好统筹和精准施策,引导各地选择最适宜本地实际条件的生物质资源转化利用模式,发挥生物质资源的原料潜力,推动生物质资源转化利用的专业化和产业化发展。北方地区是我国传统的农业产业区,且冬季气候寒冷,为应对供热采暖需求,建立了以煤炭为主要燃料的大规模区域供热系统,造成了严重的大气污染和温室气体排放问题。考虑北方地区与瑞典在资源禀赋和利用需求上的相似性,因此本文以华北、东北和西北地区为例进行重点阐述。

华北和东北地区由于受到生物质资源转化利用整体导向不明确的影响,未能充分发挥本地生物质资源禀赋和利用需求的优势,生物质资源在农业、热力和电力部门的占比有限。因此,我国华北和东北地区可优先瞄准热力和农业部门的生物质资源转型,从冬季供热采暖的现实需求出发,引导生物质固体成型燃料等产品进入工业、商业和居民供热市场,降低热力部门化石能源消费量,有序推进热力部门的绿色转型,控制大气污染物和温室气体排放量;同时可充分利用不适宜大规模收储运的生物质资源就地开展肥料化、饲料化,满足部分农业生产的需要,实现循环农业的生态价值。在此基础上,上述地区可利用生物质热电联产项目逐步整合拓展生物质发电的应用,补充电力供应来源。生物质交通运输可作为上述地区的未来发展方向,在当前稳固前期封闭推广的成果,不断探索新技术示范,为未来作为我国减污降碳的重点引擎做好准备。总体上,华北和东北地区可建立以生物质供热和农业内部循环为基础、以生物质发电为补充、以生物质交通运输为未来发展方向的能源化为主的模式。

西北地区的土地资源丰富、地形较为崎岖,耕地、牧场及人口聚居区之间较为分散,收储运成本高,大规模开发利用生物质资源的可行性较低。西北地区是我国重要的水源保护地和自然保护地,生态条件较为脆弱。然而现有的生物质资源转化利用思路并未充分考虑上述特殊性。因此,我国西北地区应当牢牢把握生态环保的导向性原则,将生物质资源肥料化和饲料化等作为基础路径,推进循环农业生态价值的实现和增值。在坚持生态底线不动摇的前提下,可面向现实需求辅以合理的生物质供热等能源化模式,从整体上构建以农业内部循环为主、以生物质供热等能源化途径为补充的生物质资源多元利用体系。

3.4 创新关键核心技术

面对生物质资源转化利用的成本和技术瓶颈,我国应基于生物质资源转化利用模式,持续强化技术攻关,创新一批适用于我国的关键核心技术,重点培育孵化经济性突出、发展潜力大的技术示范推广和应用成果。以此逐步降低生物质资源转化利用成本,增强市场竞争力,使得生物质产品在经济和环境效益双重考量下成为同等产品中的最优选择。

针对生态产品价值实现不完全的问题,我国应以乡村振兴战略的推进为契机,实践开发多样化的还田利用技术,协同发展深翻还田、覆盖还田、腐熟堆肥等肥料化直接还田技术以及青贮、碱化、气爆等饲料化过腹还田技术,引领传统农业向现代循环农业体系的转型,通过搭建肥料化和饲料化农业内部循环模式,真正实现循环农业的生态价值。

针对化石能源消费量居高不下的问题,我国应以能耗大户热力和电力部门为抓手,推进生物质供热和生物质发电的规模化发展。以现有的示范和发展成果为基础,不断推进成型技术、厌氧消化技术等成熟技术的产业化应用,积极探索生物质资源-煤炭混合燃烧技术的示范推广,实现生物质固体燃料、生物质燃气等生物质产品对化石能源的直接或间接取代。

针对我国长期的能源转型和双碳目标进程问题,我国应重视生物质燃料相关技术减污降碳的未来潜力。及时收紧第一代生物乙醇技术的落地,消除粮食短缺问题的潜在影响,为其他生物质燃料的发展开拓空间;拓展多样化的酯交换技术,提升生物柴油的生产效率;重点攻关第二代生物乙醇技术面临的纤维素酶落后、预处理效率低等难点问题,有效降低生产成本,为未来发挥生物质交通运输对能源转型和双碳目标的关键推动作用做好充分的技术准备。

为加速弥补生物质资源转化利用的前期技术和规模差距,提升生物质产业的发展效率,我国应积极探索生物质资源转化利用前沿先进技术,重视生物质能碳捕集和封存(BECCS)的降碳潜力,持续跟进其在钢铁、水泥、化工等高排放传统工业部门中的技术攻关和工程化示范;有序推进生物基材料的技术研发与应用示范,逐步实现生物基材料对石油基材料的替代;重视生物质资源转化利用的产业链式发展,积极开发应用热裂解炭气油等联产技术,实现统一技术下多种生物质资源转化利用模式的有机融合。

4 结论

本文总结了瑞典生物质资源转化利用政策行动路径的演进过程,剖析了瑞典的典型经验,进而对应我国国情提出了生物质资源转化利用的发展建议,主要结论如下:

(1)瑞典生物质资源转化利用立足于客观因素,在不断演进的政策行动的保障下,形成了以生物质供热为基础、生物质发电为补充、生物质交通运输为未来发展方向的能源化模式。

(2)我国可借鉴瑞典经验,在管理体系、转化利用模式和技术创新上推动生物质资源转化利用的顶层设计。

(3)我国可通过加快生物质资源化立法、促进主管部门协调、加强宣传引导、引入监督机制、补充完善五级标准框架等多样化的手段建立系统性的生物质资源转化利用管理体系。

(4)我国宜依据地方实际条件、需求和问题做好统筹和精准施策,引导各地灵活动态地选择最适宜的生物质资源转化利用模式。

(5)我国应基于生物质资源转化利用模式,面向当前存在的问题,创新一批适用于我国的关键核心技术,在消除技术瓶颈的同时降低生物质资源转化利用成本。