基于山地人工生态茶园构建的思考

2023-12-05汤瑞敏

汤瑞敏

摘要:生态茶园是推动茶叶生产从数量型向质量型转变的重要途径。山地人工生态茶园工程是泉州市实现茶产业高质量绿色发展的一项重要举措。本文结合近年来泉州市实施生态茶园建设的情况,阐述了目前茶园所存在的生境较差、农药化肥施用不合理、间种技术不到位等主要问题,提出生态茶园建设应遵循因地制宜的原则,做到茶园合理选址、茶树品种合理选用布局、茶园合理间作套种、茶树病虫害绿色综合防控、合理施用肥料等,以提升茶叶品质,确保茶叶质量安全,增强茶产业健康可持续发展能力。

关键词:人工生态;山地茶园;提质增效;构建措施

中图分类号:S571.1 文献标识码:A 文章编号:2095-5774(2023)02-0150-06

Reflections on Construction of Artificial Ecological Tea Gardens in Mountainous Areas

Tang Ruimin

(Quanzhou Agriculture and Rural Affairs Bureau,Quanzhou,Fujian 362000,China)

Abstract:Ecological tea gardens are an important way to promote the transformation of tea production from quantity-oriented type to quality-oriented type. The artificial ecological tea garden project in mountainous areas is an important measure for Quanzhou City to achieve high-quality and green development of the tea industry. Based on the implementation of ecological tea garden construction in Quanzhou City in recent years,this article elaborates on the main existing problems in tea gardens,such as poor habitat,unreasonable application of pesticides and fertilizers,and inadequate intercropping technology. It is proposed that the construction of ecological tea gardens should follow the principle of adapting to local conditions,achieving reasonable selection of sites and layout of tea varieties,suitable intercropping and interplanting in tea gardens,green comprehensive prevention and control of tea diseases and pests,and rational application of fertilizers,to improve the quality of tea,ensure the quality safety of tea,and enhance the healthy and sustainable development capacity of the tea industry.

Key words:Artificial ecology;Mountainous tea gardens;Improving quality and efficiency;Construction measures

中国是茶的故乡,是世界茶文化的发源地,有着数千年的种植历史,是中华民族的国之饮品。茶树原本生长在湿热多雨的热带、亚热带丛林中,有喜光耐阴、喜温好湿,尤其喜欢在漫、反射光照条件下生长等生态习性。林地具备完整的生态系统,而人工栽种茶树改变了原先的生态环境,形成今天单一生态群落的纯茶园,导致茶园的自我调节能力变差,影响了茶树生长和茶叶的品质。

泉州市现有茶园多分布于丘陵低山区,片区集中,茶园里少林木,降低了生物多样性,大部分山地茶园建设仍以传统生产方式为主,突出存在的问题集中体现在水土流失严重、土壤肥力衰退、茶树病虫害多发、产量和品质低下、农残较高、生产成本加大等方面。建设生态茶园是推动茶叶生产从数量型向质量型转变的重要途径[1],也是应对国外技术壁垒的重要举措[2]。发展人工生态茶园建设势在必行。人工生态茶园建设能充分发挥人对茶园生态系统的调控作用,因地制宜地建立多种多样的茶园生态系统。生态茶园是以茶树为主要栽培物种,以生态学和经济学原理为建设规划指导,围绕山地绿色茶业生产而构建的资源循环利用且可获取高优效益的人工生态系统[1],可以改善茶叶产地环境,营造茶园良好微生态,提高土壤中微生物活性及土壤脲酶的活性,改善茶园内光质,提高茶树的光能利用率[3-5]。并有效控制茶園病虫害发生,间接减少茶叶农残[6,7]。

生态环境对茶叶品质有直接的影响,纯茶园栽培模式下的成品茶品质最差[8]。林茶栽培模式其茶树形态、生化、生理等特性有所变化,茶树产量及品质体系有所差异[9]。我国生态茶园建设的模式大致可以分为三类[10,11],一是茶树间作复合生态型,主要有茶-果、茶-林、茶-草、茶-肥、茶-豆、茶-药等模式;二是循环利用型,如茶-牧(禽)-沼模式;三是复合生态型和循环型结合的综合生态型,如林(果)-茶-牧草(绿肥)-牧(兽)-沼模式。

开发生态茶园可以促进旅游产业和茶产业共同繁荣[12],从而创造更好的经济效益和社会效益,是茶产业可持续发展的措施,其意义非常深远。如何更好地建设生态茶园,这是摆在我们面前的一项重要的课题,现阶段生态茶园构建措施,茶园生态模式的选择,茶树间作物种的筛选和利用,茶园管理技术的应用,在生态茶园建设中需进一步研究使其逐步完善和提高。

1 泉州市茶叶发展现状

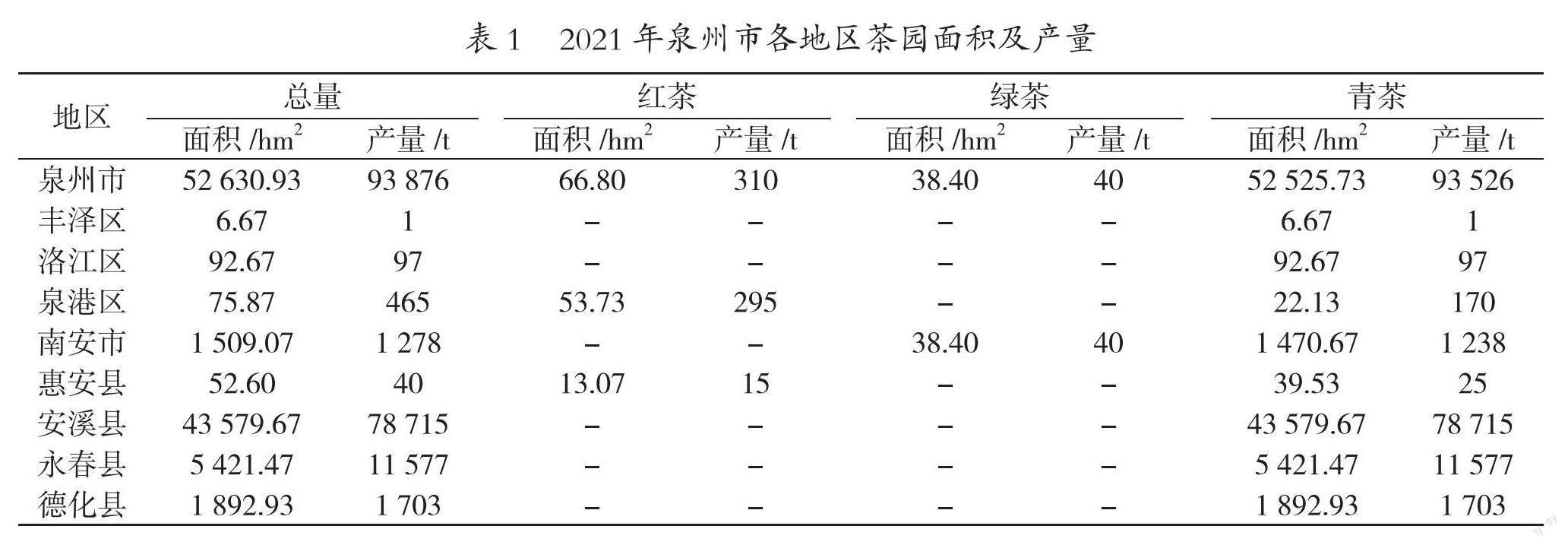

泉州市是全国乌龙茶最大产区,产茶历史悠久。泉州地貌以山地及丘陵为主,约占总面积的79%,茶园大部分建在山地丘陵地带,茶产业已成为山区县发展优势高效农业的主导产业,全市形成了以安溪县、永春县为主,辐射南安、德化等县(市)的乌龙茶优势产区,也形成以‘铁观音为主,‘本山‘毛蟹‘黄金桂‘永春佛手等为辅的生产格局。截至2021年底[13],泉州市茶园面积和茶叶产量分别为52 630.93 hm2、93 876 t(详见表1),居全省种植面积和总产量的前列;创建永春县绿色食品(茶叶)原料生产基地5 167 hm2、安溪县绿色食品(茶叶)原料基地县2 000 hm2。乌龙茶名牌产品“铁观音”“佛手”“黄金桂”等畅销国内市场及日本、东南亚、欧美等40多个国家和地区。

2 目前茶园上存在的主要问题

2.1 山地茶园生态环境较差

茶叶生产中存在着不少环境问题[2,14]。茶树水土保持的能力或其他维护生态平衡的能力远不及一般森林。由于茶业经济效益较高,在20世纪初,泉州市茶园规模不断扩大,茶園开垦缺乏统一合理规划,出现大面积整片开垦、超坡度山地和剃光头式毁林开垦种植茶叶等现象,造成区域性的水土流失及生态环境恶化。长期以来,茶叶种植依赖化肥、农药以及其他各类化学物质,导致茶园土壤酸化程度逐渐增高,土壤结构被严重损坏,土壤养分失衡,部分茶叶农药残留含量严重超标,益虫种类也因生态条件改变和大量施用农药日益减少[15],威胁着茶园生态环境的可持续发展。

2.2 农药化肥施用不合理

目前茶园大多为大面积单一种植茶叶,生物多样性低,生态环境趋于简单化,使茶叶的病虫害易于发生、流行,茶叶害虫的天敌减少,防治难度大。为了提高茶叶产量,增加收入,在实际茶叶生产中一家一户,分散式茶农各自为政,生产方式粗放,给标准化生产技术的推广、产品质量的管理增加了难度,化肥、农药、除草剂等化学物质投入不断增加,以化学肥料施用为主,较少施用有机肥,较少使用物理和生物防治,而带来环境污染和农残问题,使茶叶产品风味下降,影响茶叶的质量。

2.3 土壤养分状况不佳

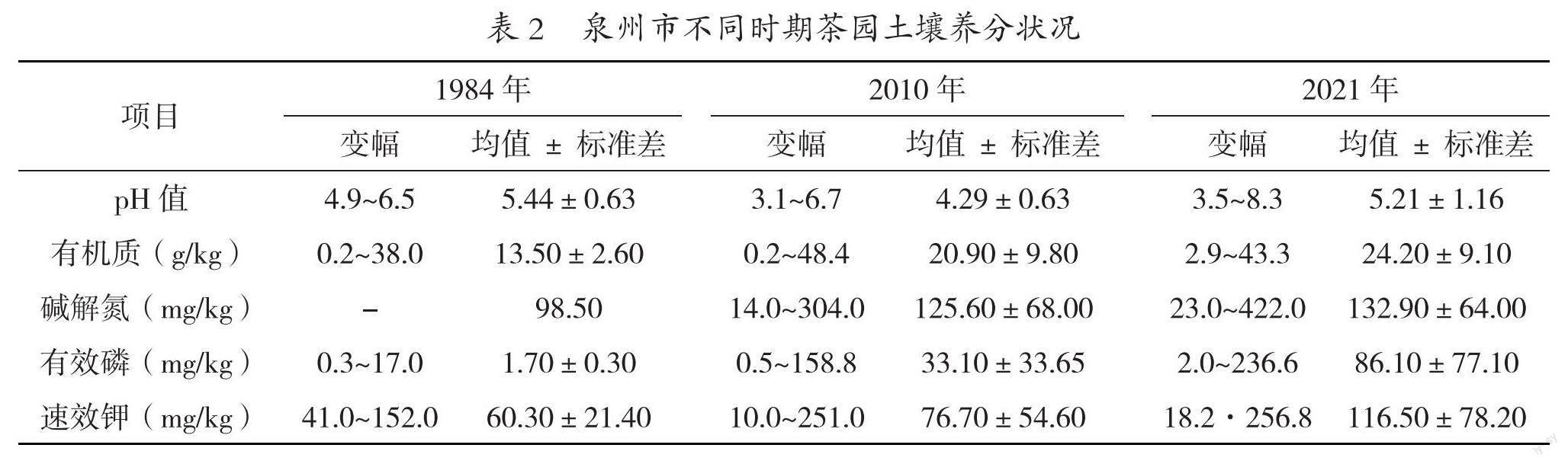

根据第二次全国土壤普查资料(1984年)、测土配方施肥项目(2010年)和耕地质量等级评价调查项目(2021年)等资料显示(见表2),泉州市茶园土壤存在酸化的趋势,有机质含量中等但分布极不平衡,大量营养元素不均衡,不重视微量元素肥料的使用等问题。跟第二次全国土壤普查相比,有机质和氮、磷、钾等主要营养元素养分含量均有不同程度的提高,特别是磷。茶园中由于化肥特别是氮肥的大量使用,现在缺氮现象较少见;1984年二普时发现全市土壤缺磷相当严重,因此开始大力推广过磷酸钙、复合肥等,且磷的移动性较差,土壤中磷含量有了大幅度的提高,部分地方出现了富集现象;与第二次全国土壤普查时期相比,随着测土配方施肥等技术的推广和农民对茶叶品质的重视程度的越来越高,茶园土壤中的钾含量也在逐年提高,总体处于中下水平且分布极不平衡。据前期调研发现,微量元素所需量虽少、却对茶叶产量和品质有着不可替代的作用,但茶区农户普遍忽视对微量元素肥料的施用,且泉州市茶园土壤普遍存在土壤有效硼和有效镁缺乏的现象。长期以来,由于农民盲目施用化肥和连续耕作,不注重土壤保护,部分土壤也存在结构性变差和板结,这些对茶叶品质和产量都有影响。

2.4 间作套种技术不到位

对于山地茶园,由于茶园开垦不合理,周边很少有树林,茶园易受灾害性干寒风和大风侵袭,一些茶农在生态茶园建设中,采取了茶树间作模式,但由于间作作物选择不当,布局不合理,如茶园里种植高大常绿乔木,荫蔽度过高,与茶树争水争肥或不利于耕作等,对主作物茶树的生长发育造成不利的影响。

3 关于山地人工生态茶园构建的几点思考

3.1 园地选择

选地应符合绿色食品原料标准化生产基地的生态环境标准,主要包括大气、水、土壤等[16]。具体来说,生态茶园的选址应选在远离工业生产区、城市及主要交通道路,周边没有明显或潜在的污染源,土壤肥力较好且未受污染,环境空气清新,水源清洁,各类生物多样性较为丰富,具有可持续生产能力的山地茶园。山地坡度要求25°以下,为实现规模化、机械化操作,尽量选择丘陵、浅山地带,背风向阳缓坡地。严令禁止毁灭山林开垦茶园,将生态茶园建设侧重点放在全面提升现有茶园综合建设质量上。

3.2 茶树品种合理搭配

茶树品种必须选用适应当地茶类生产、抗性强且优质互补的茶树良种。泉州市茶叶主要为春秋两季采摘,茶树品种的合理化搭配要注意品种的多样性,不同的茶树品种温敏性不同,春季萌发有早有迟,可利用茶树萌芽的迟早,错开时间合理搭配。同一单位采用早中晚芽品种,合理搭配种植,例如早芽种‘金观音4月1日左右即可采摘,中芽种‘梅占4月20日左右可采摘,晚芽种‘铁观音5月1日左右采摘,可以有效延长茶叶采摘期,在碰到极端气候时受负面影响较小,病虫害不易大面积爆发,可降低生产风险,减少灾害损失,提高茶叶品质、卫生质量和生产效益。

3.3 茶园基础设施建设

山地茶园一般保土、保水、保肥能力较差,要加强对茶园水土保持建设力度,主要建设梯田式茶园,前有埂后有沟,提倡山顶退茶还林,茶园周围种植乔木防护林带,形成“山顶戴帽,山腰结带,山脚穿鞋”的生态系统,防止茶园水土流失。对于山地茶园,为防护茶园不受灾害性干寒风和大风侵袭,应在茶园山顶上风口、荒地和四周营造防护林带,山地茶园之间也应种植一定隔离带,可通过物理隔离,防止病虫害在茶园间传播。茶园配套建设茶园道路、排灌系统、水肥一体化等设施,保证水能蓄、涝能排、旱能灌,确保茶园生产管理需要,降低人工成本,提高生产效率。

3.4 合理茶园间作套种

生态系统物种的多样性,直接影响系统的生态效益与经济效益[15]。要建立合理、高效、稳定的茶园人工复合生态系统,必须选择好间作物种,要根据间作物种的生物学特性合理配置,选择在生物学上与茶树共生互利的物种。构建生态茶园需秉承因地制宜的原则,对茶园进行类别划分,并依照实际状况选择出适合的茶园生态构建模式。茶-林结构,茶树荫蔽度宜30%~35%[7],园中套种林木品种选择适合当地环境的乔木及灌木,最好能有一定经济效益的树种,如桂花、罗汉松、楠木、花榈木、南方红豆杉、合欢、香椿等[17,18];茶-果结构,根据当地的气候条件,选择合适的果树,如梨、李、桃、柿等落叶果树;茶-肥(草)结构[19-21],在未封行的茶园和幼龄茶园行间种植绿肥、牧草,选用适应性强、草层低、覆盖效果好、适用于园面绿肥和护梯草种,如百喜草、圆叶决明、平托花生、箭舌豌豆、油菜等,对于梯壁上原有的绿草,应定期进行台割,切忌斩草除根;茶-豆结构[22],茶树与接种了根瘤菌的豆科作物如大豆、绿豆、野豌豆等间作,能显著提高两种作物的生产性能,改善豆科植物的共生固氮效果,从而改善茶园土壤PH值,提高茶园土壤肥力,提升茶叶品质。山地茶园除了茶园内间作,可充分利用在主干道或支道的两旁或一边栽种,或沿茶园周围渠道边种植行道树,可选择木荷、火力楠、樟树、天竺桂、橄榄等。若要筛选出最优化的组合间作树种,各地还需开展相应的试验研究。

3.5推广应用茶园病虫害绿色防控技术

绿色防控是构建生态茶园的重要保障,多种措施并举协调运用是绿色防控的重要内涵。遵循“预防为主,综合防治”的方针,加强农业投入品监管,加强“禁用限用”农药使用的管理,坚持茶园病虫害调查和测报制度,科学合理地运用各种病虫害的防治手段,全面推广茶园病虫害绿色防控技术,引导茶农控制、合理使用农药,积极采用农业、物理、生物防治措施,必要时再使用化学防控,在国家相关规定范围之内有效使用化学农药,有条件的可使用植物源和矿物源农药[23],积极推广生物农药的合理使用。对于茶园恶性杂草可采用人工除草。提高生物防治能力,通过保护并利用天敌对害虫的自然控制效能,减少化学农药使用。严格按照有关规定控制茶园用药的种类、时机、安全间隔期和用量,确保茶叶产品中的农药残留量不超过国家标准或国际标准规定的农药残留限量指标。

3.6合理施用肥料

施肥是茶园管理过程中的关键步骤,选择高效的施肥模式与肥料种类较为重要。有机肥降解产生的氨基酸所提供的氮源是茶叶滋味、品质和功能的重要基础[24,25],应严格遵循重施有机肥,有机肥与无机肥相结合的原则,提高茶园施肥技术水平,有效推广应用测土配方施肥、茶园化肥减量增效[26]、水肥一体化等施肥技术,推广应用控释肥、微生物肥和生物质炭等新肥料和土壤酸化调节剂等施用技术,掌握肥料性质,做到“适时适量”用肥,应用有机肥替代化肥、绿肥套种等地力培肥技术,合理利用畜牧生产中产生的废弃物、沼渣、沼液入园,不断改善土壤质量。

4 结语

山地生态茶园建设是一个系统性的长期工程,对于立地条件较差的茶园,需要遵循茶树生长发育规律和生态学原理,因地制宜,加强茶园工程和生物措施两个方面建设,不断改善茶园生态环境,提高茶园科学管理技术水平,确保茶叶品质提高及卫生质量安全。

参考文献:

[1]翁伯琦,王义祥,钟珍梅.山地生态茶园复合栽培技术的研究与展望[J].茶叶学报,2015,56(3):133-138.

[2]廖瓊满,林雅娟.浅淡安溪县茶产业发展特点与生态茶园建设成效[J].茶叶科学技术,2011(2):35-37.

[3]田永辉,梁远发,王国华,等.人工生态茶园生态效应研究[J].茶叶科学,2001,21(2):170-174.

[4]杨清平,毛清黎,杨新河.不同生态茶园土壤微生物及脲酶活性研究[J].湖北大学学报(自然科学版),2014,36(4):300-306.

[5]田永辉,梁远发,王国华,等.人工生态茶园光效能研究[J].中国农学通报,2001,17(4):25-27.

[6]王迎春,李春华,王云.生态和非生态茶园叶面附生微生物构成与发病率的相关性研究[J].福建茶叶,2005(3):4-5.

[7]刘声传,喻云春,李泽贤,等.浅淡生态茶园建设与降低茶叶农药残留[J].茶叶科学技术,2010(2):32-34.

[8]刘波.茶树栽培与茶园管理技术发展探究[J].现代园艺,2019(06):18-19.

[9]庄晚芳.中国茶树栽培学(M).上海:上海科技出版社,1986.129-137.

[10]朱晓雯.我国生态茶园的建设研究[J].农村经济与科技,2014,25(5):56-58.

[11]毛加梅,唐一春,王香甩,等.我国生态茶园建设模式研究进展[J].耕作与栽培,2010(5):9-13.

[12]李琼.生态茶园的旅游开发与管理研究[J].福建茶业,2017(5):11-112.

[13]泉州市统计局,国家统计局泉州调查队.泉州市统计年鉴-2022[M].

[14]林金钩.安溪县乌龙茶生态茶园建设的技术体系研究[J].现代农业科技,2008(12):11-14.

[15]陈强.生态茶园建设及其发展模式初探[J].水土保持通报,1998,18(3):42-46.

[16]邓辉,杨梅华,阳秋波,等.浅谈生态茶园的特点及其构建技术[J].湖南农业科学,2003(4):45-46.

[17]郑连金.永春县生态茶园建设的实践与思考[J].安徽农学通报,2015,21(21):61-62.

[18]廖琼满,宋建设.安溪县生态茶园建设进展情况[J].福建茶叶,2008(4):38-39.

[19]刘义平.生态茶园经济绿肥的适宜品种及其主要栽培技术[J].上海农业科技,2011(5):106-107.

[20]颜有明,傅永兴,罗祠平,等.建设标准化生态茶园的技术措施[J].农业科技通讯,2018(5):38-39.

[21]李其生.宁化县生态茶园建设与管理[J].农业开发与装备,2021(10):57-58.

[22]Zhi Huang,Chunhong Cui,Yajun Cao,et al. Tea plant–legume intercropping simultaneously improves soil fertility and tea quality by changing Bacillus species composition[J]. Horticulture Research,2022,9:046.

[23]陈颖.山区生态茶园病虫害绿色防控技术[J].植保技术,2021(11):63-64.

[24]Fang Li,Chunxia Dong,Tianyuan Yang,et al. The tea plant CsLHT1 and CsLHT6 transporters take up amino acids,as a nitrogen source,from the soil of organic tea plantations[J]. Horticulture Research,2021,8:178.

[25]Haiyan Cheng,Wei Wu,Xiaofen Liu,et al. Transcription factor CsWRKY40 regulates L-theanine hydrolysis by activating the CsPDX2.1 promoter in tea leaves during withering[J]. Horticulture Research,2022,9:025.

[26]DB35/T 2036-2021,茶園减量化施肥操作技术规范[S].北京:中国统计出版社,2022.

(责任编辑:黄雄峰)