江永女书中的“汉字”现象阐释①

2023-12-02张曼华湖南女子学院美术与设计学院湖南长沙410004

张曼华(湖南女子学院 美术与设计学院,湖南 长沙 410004)

一、问题的提出

作为湖南省第一批国家级非物质文化遗产名录“女书习俗”的核心部分,江永女书是一种独属于当地女性的文字系统,因女性而生,为女性所用,在湖南省江永县上江圩镇及其近邻地区流传。江永一带女性创造性别文字的初衷,来源于她们内部交际的日常需要。在旧制度下,江永女性受到封建礼教的压迫,生活在最底层,通常没有接受正规教育的机会。而且,她们结婚前只能待在闺房中,新婚后第三天就被接回娘家,生完孩子后才会回到男方家,但不能和家庭以外的异性进行往来。在这种情况下,男女实际上被分成两个完全不同的世界,女性只能和女性交往,也就形成了一个相对隔绝的“女儿国”。[1]缘于当时女性内部的交往需要,她们创造了这样一种特殊的性别文字符号,以此来表达其内心世界与精神需求。作为当今世界上现存的唯一女性文字,江永女书的外在形式明显有别于方块汉字。另外有趣的是,在当地流行“一语二文”。就是说,对于当地汉语方言,男人用汉字来记录,而女人用女书,[2]两种文字并列存在且互不干扰。

汉字元素散见于一些民间文学之中,本不足为奇。然而,在江永女书这种女性专用文字中存在着“汉字”,这就成为一个颇具特色的现象,并给人一种熟悉的陌生感。我们不禁要问,江永女书中出现的“汉字”意味着什么?这些“汉字”与相对应的汉字有着怎样的关系?另外,方块汉字是如何转化为女书中的“汉字”的,这其中有着怎样的内在逻辑?更为重要的是,当时江永女性,没有机会接受教育,且方块汉字、江永女书这两种同时并存的书写符号都保持了各自独立性那为何女书中还会出现如此明显的“汉字”现象?很显然,“汉字”在江永女书中是一个有趣的存在,而目前学术界对于这种独特现象仅是简单提及,还没有对上述问题进行专门的深入研究,明显缺乏具体可信的学术性阐释。而这种现象正是探明女书、汉字两者关系的不可或缺内容,也就成为不能忽视且必须探讨的问题。基于此,笔者对江永女书中的“汉字”现象进行梳理归纳,并与相对应的方块汉字进行对比,试图分析两者在形意方面的关系,并对汉字转化为女书的形式逻辑进行阐述,进而在此基础上挖掘出这种现象形成的内在原因,为解析女书造字者的民间智慧提供一个佐证。

二、女书中“汉字”的形意特征

通过查阅女书“第一个发现者”和“第一个研究者”[3]周硕沂所编的《女书字典》和著名女书学者、清华大学中文系教授赵丽明所著的《传奇女书——花蹊君子女九簪》,并采访胡美月等女书习俗传承人,②各级政府发掘与培养了何静华(1938—2022)、胡美月(1963— )、何艳新(1939— )、周惠娟(1943— )、蒲丽娟(1965— )、胡欣(1987— )、义运娟(1969— )共7 位女书传承人。其中,何静华为国家级传承人;胡美月为省级传承人,受到著名女书自然传人、奶奶高银仙(1902—1990)的熏陶,从小学习女书,现已被推荐为申报第六届国家级非遗代表性传承人;何艳新、周惠娟、蒲丽娟、胡欣为市级传承人;义运娟为县级传承人。对搜集到的这些“汉字”进行一一确认后,发现这类“汉字”在整个女书书写符号系统中所占比重不大,却是一种奇特现象。尽管当前所掌握的“汉字”资料还不一定全面,但在很大程度上能反映出某种倾向,即江永女书中的“汉字”在原形上与相应汉字相同,但绝大多数在意义上又明显有别于所对应的汉字。

1.形式:与汉字相似

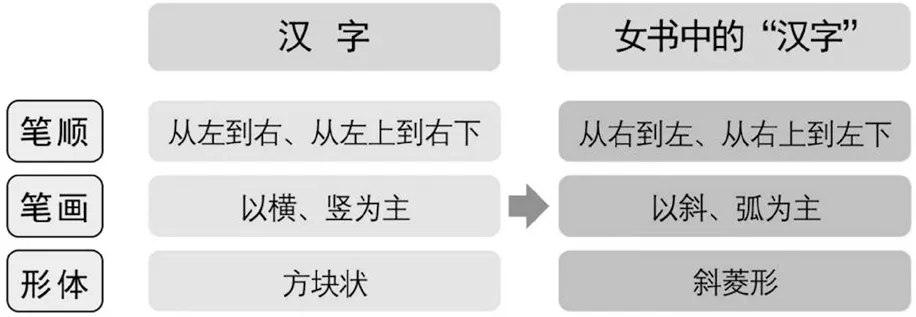

当地女性将江永女书作为其日常生活中的交际工具,使用汉字的男人不认识也不过问这种专用异形符号。在实地考察中得知,在江永一带,汉字被称为“男书”。综上可看出,作为女性专用文字,江永女书是一种独立于汉字书写系统之外的文字现象。除了性别属性以外,在视觉特征、用字数量等方面,女书与汉字都明显不同,并形成了鲜明的对比。在视觉特征上,从笔画文字开始,汉字一般都有着从左到右的笔顺,横、竖为主的笔画以及方正块状的形体等特征,而女书则有着从右到左的笔顺,斜、弧为主的笔画以及倾斜菱形的形体等特征。[4]117此外,在常用字数量上,汉字有三千多个,而女书只有四五百个。[2]从这个意义上来说,在当时女性社会中,以如此少的文字来达成传播交往的目的,这就使得女书中的一字多意成为一种必然。诸如此类,可看出女书为与汉字明显不同的一类文字符号,有着自己的独立系统。

然而,饶有意味的是,在这种女性专用文字系统中,却混杂着男人所使用的“汉字”,而且特征明显,并能轻易识别。从视觉上来看,女书中的这些“汉字”准确反映了通常简化汉字的原形,在形式上与相应方块汉字具有高度的一致性,基本上能一一对应,明显可看出汉字对女书的渗透,两者有着密切关系。具体来说,一方面这些“汉字”的整体视觉印象与相应汉字原形基本相同,习惯于汉字的男人便能一眼认出这些“汉字”,这明显不同于女书所普遍具有的“非识别性”特征;另一方面,仔细去看这类“汉字”,会发现其并不具备通常汉字所具有的从左到右的笔顺,横、竖为主的笔画以及方正块状的形体等特征,而有着从右到左的笔顺,斜、弧为主的笔画以及倾斜菱形的形体等特征,很显然这些“汉字”在书写风格上与江永女书这一符号系统保持了一致性。也就是说,这些“汉字”是方块汉字与江永女书的一种有趣的并置效果,具有汉字基本原形、女书独有笔顺的双重属性,体现了文字的整合特征。实际上,这类“汉字”是似汉字而非汉字的女书字符,是异质同构思维使然,已成为女书系统中的不可缺少部分,给人耳目一新的视觉感受。

2.意义:与汉字相异

将女书中的“汉字”与相应的汉字进行对比,会发现这些“汉字”虽在视觉上借源于方块汉字,却没有沿用其表意体系。就是说,这类“汉字”除少数与相应汉字意义一致外,其余大部分都存在着明显不同,可归纳为意义完全一致、意义不完全一致及意义完全不一致三种类型。

(1)意义完全一致

在女书中,意义完全一致这类“汉字”以单个意思居多,在形式、意义方面都与所对应的通常观念上的方块汉字基本一致。从这个意义上来说,这类“汉字”是最接近汉字的女书字符。可见,这类“汉字”既是女书,也可看作是实际上的汉字,两者关系因此而发生深刻变化。如女书中形似汉字的一些字——“反”“土”“圣”便是此类,其与相应汉字“反”“土”“圣”的意义完全相同(图1-图3)。也就是说,此类“汉字”与通常意义上的方块汉字在形、意两方面都保持了一致性。然而,女书中的此类“汉字”不多,不是“汉字”现象形意特征的主体。

图1 反抗

图2 土地

图3 圣旨

(2)意义不完全一致

女书中的这类“汉字”在形式上与汉字相近,而其意义与相应汉字不完全一致。也就是按照索绪尔的符号二元论,符号的能指就是字形是一致的,但是其所指却可能不尽相同。所以,同一个“汉字”字形含有多个意思,但与相应汉字没有直接联系。女书的常用字要比汉字少得多,以这么有限的文字完整地记录当地土话,并达到女性交流思想情感的目的,一字多意就成为必然。显然,以少记多是女书的典型特点,也是其经济简便之所在。女书字符的这种多意性广泛存在,即在不同的语言环境中,同一字符的意思不尽相同。那么,问题也就随之而来,单独来看待每个女书字符,不能确定其具体意义。这就需要江永女性在交流的过程中,根据特定的上下文语境来确定其所表达的实际意思。

进一步来说,在女书之中,意义不完全一致这类“汉字”除具有相对应汉字本身的意义之外,还有着多个与其不直接相关的意思。如女书中形似汉字的一些字——“双”“王”“二”便是此类,分别与相应汉字“双”“王”“二”的意义不完全相同。具体来说,女书的“双”“桑”“霜”“酸”“丧”字形态相同,且与汉字“双”的形式基本一致。女书的“王”“荣”“赢”字造型相同,并与汉字“王”的原形较为一致。女书的“二”“日”“入”字形状也相同,并与汉字“二”的基本形保持了一致。也就是说,女书中的这类“汉字”除包含相应汉字意义外,还包含与其不相关的多个意思。由于这类“汉字”在相应汉字意义之外还包含其他多个意义,不认识女书的人也就不能读懂其真实意义(图4-图9)。

图4 双对

图5 桑叶

图6 王氏

图7 光荣

图8 二人

图9 日子

(3)意义完全不一致

在江永女书之中,这类“汉字”在形式上与汉字相近,其意义却与相应汉字完全不一致。在很大程度上,意义完全不一致类“汉字”中的大部分也属于一字多意,但这明显不同于意义不完全一致类别。意义完全不一致类“汉字”虽在形式上与方块汉字相近,但二者在意义上完全没有关系,甚至相差甚远。也就是说,在女书之中,这类“汉字”包含多个意思,却不包含相对应汉字的自身意义,且这个相应汉字的女书形式是另一种不同的形式。如女书中形似汉字的一些字——“申”“伸”“又”即属此类,其与相应汉字“申”“伸”“又”的意义迥异。具体而言,女书的“中”“章”“江”“终”“张”“恭”“宫”“姜”“忠”“刚”字形态相同,且与汉字“申”的形式基本一致,但这些字并不包含“申”的意思,“申”的女书形式与此有些差异。女书的“就”“袖”字造型相同,并与汉字“伸”的原形较为一致,但这也不包含“伸”字的意思,“伸”的女书形式是完全不同的另一种样子。女书的“尺”“却”字形状也相同,并与汉字“又”的基本形保持了一致,但这也不包含“又”字的意思,“又”的女书形式是迥然不同的其他形态。实际上,这类“汉字”与相应汉字的意义毫不相关,这就极有可能误导到习惯于汉字的受众(图10-图15)。

图10 江永

图11 申请

图12 就是

图13 伸手

图14 尺寸

图15 又是

值得一提的是,江永女书中的“汉字”与相应汉字之间的以上三种意义类型只是笔者目前的发现与归纳,这三者间是否还存在着某种内在联系,还希冀有关领域的学者一起探讨。

三、女书中“汉字”的转化逻辑

女书在形式上与汉字有着明显的差异。如何能使汉字转换为女书中的“汉字”,并使其与这一性别文字的符号系统相协调呢?这是女书创造者借用汉字时应认真思考并妥善处理好的关键问题。从女书中的“汉字”可以看到,汉字要转换为女书至少需要完成笔顺、笔画和形体三个方面的转化(图16)。

图16 江永女书中“汉字”的转化逻辑

1.笔顺的转化

从某种层面来说,文字的发展史就是书写的历史,而笔顺作为书写的重要且基本的问题伴随着文字的始终。具体来说,笔顺是在文字的书写之中产生的,主要包括笔画的走向和写字时笔画出现的先后顺序,[5]这看起来是两个不同的内容,但实际上保持了一致性。此外,笔顺还有行笔顺畅的意思。由此可看出,笔顺来自长期的书写实践,是为了实现书写的顺畅度所提炼出的基本规则。大多数国人通常是以右手来进行书写活动的,合适的笔顺可以使文字构形美观,还使其书写便利。一般情况下,不同的文字系统有其自身的笔顺特征。汉字笔画从隶书开始,其笔顺总体上呈现出从左到右、从上到下、从左上到右下的趋势。[6]与汉字笔顺明显不同,江永女书的笔顺特征是从右到左、从上到下、从右上到左下。在此基础上,用相关笔画组合成字,并形成不同文字系统。

也就是说,书写顺序在文字系统中起着决定性作用,并直接影响到其笔画、形体等特征的形成。[4]119从这个意义上说来,由于汉字、女书有其截然不同的笔顺特征,这就形成了两种形式迥异的文字系统。这在很大程度上是因为受到生理机能的约束,在实际的书写场景中,当右手拿着工具从右边往左边书写时,腕、肘关节的活动受到某种限制,这就使得书写者不能任意写出所有笔画,而只能书写出与这种运动范围相适应的特定笔画。如不遵守这种书写轨迹,并刻意对其做出改变,这时便会感觉书写困难,也难以写出所想写的笔画。综合来看,创造者将有着从左到右笔顺的汉字借用过来,并采用从右到左的笔顺书写出来,使其所借用的汉字成为女书系统中的一部分。就是说,借用后的汉字不再是之前的汉字,而是成为女书中的“汉字”。

2.笔画的转化

作为文字的基本单位,笔画就是各种接连不断的点和线。实际上,每种文字系统都有其笔画特征。汉字主要有点、横、竖、撇、捺、折、钩、提八种常用笔画,与汉字明显不同,女书主要有点、竖、斜(左斜、右斜)、弧(左弧、右弧)四种基本笔画。值得注意的是,汉字主要由横、竖笔画构成,而女书主要由斜、弧笔画组成。当汉字转化为女书中的“汉字”时,其横、竖为主的笔画大多也转化为斜、弧为主的笔画。具体来说,当方块汉字转化为江永女书时,笔顺由从左到右转变为从右到左,这就使得原来的横笔画难以书写出来,而最易于写出的笔画是从右上向左下的左斜,因此汉字中的横画也就很自然地被女书中的斜画所替换。同时,虽然两种文字系统中都有竖画,但在转化之后,只有少数短竖保持不变,其余竖画都会由垂直状相应地转变为右斜或左弧笔画,这就使其与左斜笔画保持了协调性,并使文字重心的稳定性得到了保证。如女书中形似汉字的一些字——“王”“伸”“仕”便是这种情况,其中的横笔画都转化为左斜笔画,除少数短竖变化不大以外,大多数竖画都转变为右斜或左弧笔画。此外,在汉字转化为女书的过程中,点、撇、捺、折、钩、提等相对次要的笔画也有稍许变化,但与女书相关笔画的差异并不大。从女书的“反”“双”“寸”几个字的字形之中,就能看到撇、捺、钩、点等笔画的变化并不明显(图17-图18)。

图17 荣(王、赢);就(袖);是(氏、仕、士、事、视、市)

图18 反;桑(双、霜、酸、丧);寸

综上可看出,从右到左的笔顺为横笔画转化左斜笔画提供了内在支持,且竖笔画也随之发生了相应变化,这很可能就是由以横、竖为主笔画的汉字转化为以斜、弧为主笔画的女书的重要原因。说到底是创作者发现了笔画与笔顺的内在关系,并借助一定的笔顺来促成特定笔画的形成。

3.形体的转化

通常来说,不同文字系统的形体也不尽相同,汉字、女书就是如此。汉字在形体上呈方块状,给人稳重之感。与汉字明显不同,江永女书在形体上呈斜菱形,给人曲柔之美。综上可看出,文字的形体与其使用者有着一定的关联性。实际上,形体与笔画并不是孤立的,而是相互联系的整体。在不同的文字系统中,笔画形态存在着差异,其外形也会有所区别。从某种层面来说,不同特征的笔画按照一定的关系组合就可以形成与之相匹配的形体特征。

汉字的主要笔画是横与竖,而女书的主要笔画是斜与弧。当汉字转换为女书时,由于笔顺的改变,常用的横笔画写不出来,而只能用斜笔画来替换。另外,汉字中的很多长竖也随之转变为斜或弧笔画。而且,当横、竖为主的笔画转化为斜、弧为主的笔画时,文字的组合关系也由纵、横向平行和“十”字相交相应地转变为左、右斜向平行和“×”形交叉,在笔画、组合关系的双重作用下形体也随之发生改变,由方块状转变为菱形状。很显然,一定特征的主干笔画按照某种组合形式可以形成文字的相应形体。从某种意义上来说,正是由于江永女书以斜、弧笔画为主,这在很大程度上使得这种菱形状形体转折较少,是较为舒缓的。另外,女书从整体上还呈现出曲线韵味,这与创造者、使用者的性别属性有着某种呼应关系,给人以构想奇妙的感觉。

四、女书中“汉字”的内在成因

通常情况下,各种文化现象的出现都不是孤立的,其背后隐藏着某种显性或隐性的内在原因。在阅读文献、实地考察及口述采访并经过深入分析推理后,笔者发现江永女书中的“汉字”现象是一种有意思的存在,既是江永女性对强势文化的主动借鉴,也是她们对交际安全的深度考虑。

1.对强势文化的借鉴

江永女书是在有限地域及社群中使用的一种独立书写符号系统,但其处于一个广泛使用汉字的大范围内。[7]据1979年人口普查的统计,女书流传的中心地区上江圩镇46 个自然村共3858 户,其中汉族3841户,而瑶族只有17 户。[8]相关资料表明,在历史上瑶族没有自己民族的文字。笔者在江永女书的田野考察及其传承人的口述采访中,还发现包括女书生态博物馆所在地浦尾村在内的很多女书流传区域都是汉族村庄。综上可见,汉族是女书流传地域的主体民族,而男性使用方块汉字,这就使得汉字在这里处于主导地位。

虽然当时女性没有机会系统学习汉字,但是在这种通用文字占主导地位的大环境下,使我们能够相信,当地女性很有可能会有意或无意接触到男性所使用的方块汉字,这就为其借用到女书之中提供了可能,并成为其造字的重要来源。从历史上来看,世界范围内的许多文化不是处于封闭的发展状态,而是通过借鉴和模仿其他文化得以发展,并满足自身文化的需要。同样,诸多文字也是如此,江永女书也不例外。相对方块汉字来说,江永女书是一种弱势文化。而弱势文化为了完善自身,往往会主动向强势文化借鉴和学习,这也就使得女书造字者对汉字的吸纳行为变得必然。这样一来,女书、汉字两种形式迥异的不同文字也会产生一些类似甚至相同部分,女书中的“汉字”现象也就不足为奇了,是女书在汉字这一强势文化的长期影响下所产生的必然结果。也就是说,从女书中的这些“汉字”现象,我们不难看出,这套女性符号系统肯定受到了方块汉字的影响。

在女书产生的早期阶段,其字符较少,使得记录语言时不够用。为了解决文字与语言这一对矛盾,这时便会通过借用同音词以弥补其不足。[9]基于这种考虑,当时女书创造者将这些不认识但在生活中偶尔能接触到的汉字符号借用到女书之中来记录读音相同的字,满足了其文字系统的造字需要,实际上这也是最为便捷的造字方法。很显然,女书对汉字的借用,完全是基于后者对前者的功能价值。同时,出于符号系统统一性原则的考虑,江永女性在借用汉字的基础上,也会将其笔顺、笔画以及形体特征转变成女书的相应特征,使其与女书的其他符号和谐并存。可见,由于对方块汉字借用后进行了改造,使得“汉字”在女书中丝毫不觉得突兀。在这里,整体控制着局部,因而“汉字”服从于女书符号系统。不难看出,当地女性对汉字选择性接纳的同时,对自身文字系统风格仍有坚守。

显而易见,女书中“汉字”所具有的汉字原形、女书笔顺相结合的双重特征是在两种不同文字的交融中形成的,构建了具有自身的个性特征。这种复合型文字的形成反映了女性的包容和进取,是实用性与艺术性的巧妙结合,明显发生于有意识的自觉行为之中。

2.对交际安全的考虑

在“男尊女卑”的旧制度下,男权主义占主导地位,江永女性受到重重压迫,不能进入学校享受正规教育,这就使得她们没有机会更不可能系统地掌握汉字。另外,她们不能参与社会活动,不能随便抛头露面,但保留着“七姐妹”“姑娘会”等妇女活动形式。[10]出于女性社会内部交流感情等功能性方面的考虑,她们创造了这种性别文字符号。更为重要的是,当时女性没有婚姻自由,包办婚姻甚至买卖婚姻时有发生,有些女性婚后还受到丈夫以及婆家的迫害,这些都给她们造成了极大痛苦。实际上,女书所记录的内容大多与女性受压迫的窘境有关,有些还大胆地对男权势力进行了反抗。在这里,女书也就成了她们与男权社会抗争的工具。在这种情况下,女性对推进这一交际工具的安全性也有着独到的考虑,即不让包括自己丈夫在内的男性知晓女书所记录的内容。实际上,当地流行的“丈夫面前不讲真,姊妹面前不讲假”这句话就在一定程度上体现了当地女性与丈夫、结拜姊妹之间的微妙关系。从这个意义上说来,“七姐妹”“姑娘会”等形式也就成了当时江永女性维护自身权益的组织,即类似于如今的我国各级“妇联”机构。

前文所述可知,当地女性将这种能接触到的汉字符号借用到其书写符号之中,以满足女书系统的自身需要,而当时江永大多数女性没有接受正规教育的机会,基本上不识汉字,虽有机会看到这些汉字符号,但难以对其有深入的了解。这也就不可避免地使得当地女性对汉字的借鉴更多地停留在形式上,难以对其内在意义进行借鉴,结果只能是一种“形似而意异”的借用,也就是符号的所指与汉字系统大相径庭。因而,在女书流传过程中,其中的“汉字”与其对应汉字仅是一种能指形式上的联系,两者在所指意义上往往没有建立内在的对应关系,主要表现在意义完全一致、意义不完全一致、意义完全不一致三类,且意义完全不一致占据了“汉字”现象中的大多数,有些字意所指甚至截然不同。可见,这其中包含着女性对于方块汉字的借用并蜕变的过程。从某种意义上来说,作为方块汉字的社会性别变体,江永女书的产生、流传都是自发行为,缺乏系统化机制的严格规范,是一种地道的非政策性或非规划性的民间文字,因而具有更松散、更灵活的特征。

但不容忽视的是,虽然当时绝大多数女性没有学习汉字的机会,且不识汉字,却也不能排除在这一大背景下,少数女性精英分子通过某些特殊途经掌握了汉字。而江永女书是一种当时女性内部的交际工具,创造者对其安全性、隐蔽性都有着自己独到的考虑。[4]118-119再加之女性对当时“男尊女卑”的社会现实极度不满,并通过女书对男权主义进行了抗争,而为了不让男性知道这些内容,她们虽在形体上借用汉字但又使其意义迥然不同。具体来说,一方面,因为女书字符在造字早期不够用,在汉字文化的包围圈下,于是她们有可能借用汉字原形,以此来完善自身文字符号系统;另一方面,她们在精神层面又对男人所使用的汉字带有抵触心理,同时也可能是为了不让男性识别其文字符号而有意而为之,即相似甚至同样的能指形式而所指意义却大不相同。由于女书中的“汉字”现象与相应方块汉字两者之间在实际意义上并没有严密的关系,这在一定程度上也就使得女书交流内容还是不能被男性真正破解,从而保护了当地女性交际的安全性。从符号学的角度来说,虽然习惯于汉字符号的人能轻而易举“识别”这类“汉字”的能指,却不能读懂其中内在意义的所指,甚至可能完全被误导。

很显然,作为女书的不可或缺部分,“汉字”现象坚守了女性符号所普遍具有的非识别性特质,从而有效地维持了自身系统的独立性和完整性。综上可看出,作为一个有趣的文化现象,女书中“汉字”的形成无疑是多方面原因综合作用的结果,貌似于是一种无意识的行为,但更多的还是生发于当时女性反抗男权主义的有意识的自我保护,体现了她们的造字智慧。

五、结语

作为现存的世界唯一女性文字,江永女书外在形式明显有别于汉字楷书,为性别文字的相关研究提供了重要案例。作为旧制度下江永女性抗争男权社会文化垄断的产物,女书顽强地坚守着一块属于她们自己的自由天地。然而,女书符号中存在着一些“汉字”现象。这类“汉字”在形式上与相应方块汉字接近甚至基本相同,且具有女书的书写特征。这表明,女书中的“汉字”既受到了方块汉字的影响,又保留了自身的书写特征,是两种文字的混搭。另外,这些“汉字”在字义上并没有与汉字建立严密的内在逻辑,不具有方块汉字的形意统一性特点,已不是通常观念上的汉字,而是貌似汉字的斜体女书符号。创造者将汉字借用过来,并对其笔顺、笔画和形体等进行相应转换,从而形成了女书中的“汉字”,并与这一性别文字的整体系统保持了一致性。而在两种文字的转化过程中,笔顺起到了至关重要的作用。

从很大程度上说,江永女书中的“汉字”是当地女性在强势文化影响下主动借鉴汉字原形的产物。另外,旧社会江永的大多数女性没有受教育的机会,对汉字难以深入了解,这就使得“汉字”现象只是借用了汉字原形,不可能在字义上与其建立有机的逻辑关系。更深层的原因可能是,在女性没有婚姻自由且婚后又受到夫家迫害的社会背景下,极少数懂汉字的女性精英为了对男权主义进行抗争,而有意所采取的一种保护自我交际安全的方式。因此,使用汉字符号的男人虽能从形式上轻易“识别”女书中的“汉字”,却不能懂得其真正含义,从而保证了当时女性社会交流内容的安全性。显然,这些“汉字”现象体现了女书与汉字两种文字既交融又矛盾的关系。综合来看,女书中的“汉字”现象是女性按照“汉字+女书”的异质同构思维所创造出的书写符号,从中透露出了不同视角下的文化融合痕迹,这种采他山之石、攻己之玉的观念彰显了当地女性独特的民间智慧。

图片来源:

图1-图15、图17-图18 由著名女书自然传人高银仙的孙女、女书习俗省级传承人胡美月用毛笔书写。

图16 由笔者绘制。