品弦外之音 悟微妙之情

2023-12-02沈奇

沈奇

《普通高中语文课程标准》在“教学建议”中指出“创设综合性学习情境,开展自主、合作学习,应关注学生学习方式的转变,做好学生语文学习活动的设计、引导和组织。根据学生的发展需求,围绕学习任务群创设能够引导学生广泛、深度参与的学习情境。”创设适合的学习情境是《高中语文课程标准》对语文教师的要求,也是学生核心素养培养的重要一环。

唐代诗人杜甫的诗歌《客至》是统编高中语文选择性必修下册中的一首古代诗歌,该单元是“古诗词诵读”的研习鉴赏,旨在通过阅读中国古代诗歌作品,培养和提升同学对文学作品的鉴赏分析能力,从而提升人文素养。该单元关于诗歌的学习任务是“通过诵读感受诗歌的氛围,把握诗歌语言和情感的内在节奏,体味诗歌意蕴”。《客至》与《宾至》两首诗都是杜甫在寓居成都草堂时的作品,同为七律诗,所写内容也大体相同,但细细品读会发现两首诗意味完全不同,可谓“体势相似,意味迥异”。

本课的教学难点与重点在于让学生主动参与到诗歌内在意味的感受中,通过品读诗歌的“弦外之音”,猜度“言外之意”从而真正走近作者的情感中心。

教学目标

1.熟练并有感情地诵读经典诗歌,借助工具书和与同学讨论等,了解诗歌大意。

2.通过对比阅读能发现不同作品的不同意味以及用相似素材处理不同情感的方法。。

3.学会通过品读诗句“弦外之音”去揣摩诗人的“言外之意”,从而真正走近诗人情感。

核心素养

语言建构与运用:结合注释和工具书,理解诗词,提高阅读诗歌的能力。

思维发展与提升:在作品比较中发现不同并思考产生不同的原因。

审美鉴赏与创造:咀嚼诗句的“言外之意”,挖掘表象下的意味。

文化传承与理解:反复诵读诗歌,体味古人生活中的人情美。

导入新课

借用杜甫的诗歌《赠花卿》引出诗歌中的“言外之意”是个普遍的现象,因为诗歌尤其是古典诗歌是一个民族语言的最高形式。诗歌用最精炼的文字传递最丰富的人类情感,所以,诗歌语言多是具有暗示性的,引导同学读诗歌不仅要读出诗句的“言表之意”,更要读出诗句的“言外之意”。

核心任务

品弦外之音 悟微妙之情

活动过程

活动一:比比不同之处

具体任务:找一找两首诗歌所写的内容上有哪些明显的不同之处?为何会有如此不同?

活动一设计意图:这是细读文本的第一步,旨在希望同学能通过自读发现两首诗歌在选景、叙事、遣词方面的不同,进而思考这些不同对表情达意的作用。

活动二:想想情景画面

具体任务:以诗歌中任意一联为想象基础,用“主客交流”的形式拟写一组对话(共四句话)来还原两首诗“待客”的情景画面。(各请两组同学交流)

注意:《宾至》中第三聯的内容如何还原情景画面?(乏味、无聊、尴尬)

活动二设计意图:经过第一个活动,同学们对两首诗歌的大体情感倾向有了把握,在这基础上,进一步发挥自己的鉴赏想象力,而这种想象力也是需要一定的生活体验来激活的。读者鉴赏诗歌的过程,是一种思维的“逆过程”,此活动旨在希望通过想象情景画面“逆”着走近诗歌和作者的情感。

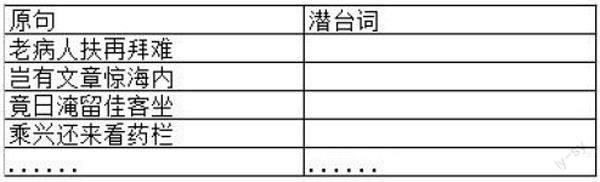

活动三:品品言外之意

具体任务:尝试说说诗句背后的“潜台词”,揣摩一下诗句的“话中之话”。

活动三设计意图:在前两个活动的基础上,同学们对诗歌的意蕴有了一定的体会,此时再读诗歌就会发现每一句诗“话里有话”“此中有真意”。这时,可以水到渠成地借用剧本台词中的“潜台词”让同学们来还原诗歌的“弦外之音”。

内容小结:通过三个活动的开展,学生能深切感受到《客至》与《宾至》两首诗歌的所谓“体势相似,意味迥异”:所到之客一为相知故交,一为贵介之宾;主人态度一为热情洋溢而真诚,一为庄重客套又调侃;场面气氛一为亲切融洽,一则疏远尴尬。

课堂小结

格律诗的创作就像带着镣铐跳舞,但诗圣杜甫却通过精心选景、用心叙事、巧妙地遣词造句等方式突破了形式的束缚,用高度相似的素材表达出完全不同的情感。而我们读者在阅读时,要充分发挥自己的比较和想象的能力,在诗句的“弦外之音”里触摸作者的“微妙之情”,从而获得一种阅读审美的乐趣。

(作者单位:江苏省天一中学)